鲍尔比:从母爱剥夺到依恋理论

俞国良 罗晓路

〔关键词〕 鲍尔比;依恋理论;母爱剥夺

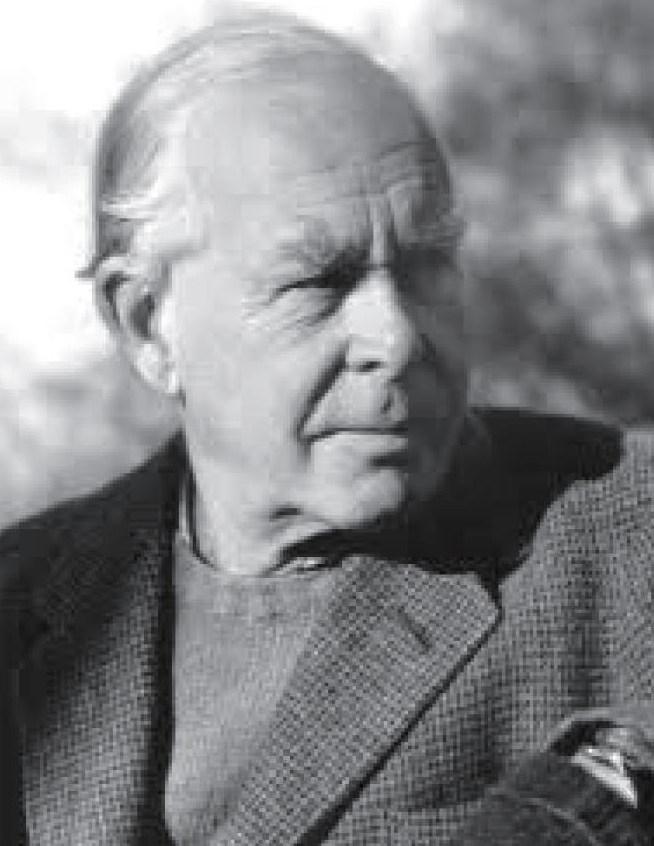

约翰·鲍尔比(John Bowlby,1907~1990)是英国心理学家、精神病学家和精神分析学家。1907年2月26日出生在伦敦一个中上阶层家庭。父亲是一名优秀的外科大夫。四岁前的鲍尔比一直由保姆陪伴,保姆的离开后来被他描述为如同失去母亲一般。1914年,鲍尔比被送往寄宿学校。1918年,他和哥哥被送往另一所寄宿学校。大概正是这样的成长经历,成为其日后研究依恋与分离问题的前提和基础。

1921年鲍尔比就读于达特茅斯的皇家海军学院。1924年,他放弃了在皇家橡树号战列舰的海军学员训练,在伦敦接受了必要的培训后,进入剑桥大学学习与医学相关的自然科学。两年后,鲍尔比转向了精神科学习,课程涉及哲学和心理学领域。毕业后,鲍尔比跟随琼·里维耶(Joan Riviere)开始了精神分析的训练。1937年,他获得了精神分析师资格证书。鲍尔比第一篇关于依恋和分离的研究成果发表于1938年。二战中,他是皇家陆军医疗队的中校。二战结束后,鲍尔比被任命为塔维斯托克诊所儿童部的负责人。1948年,曾经为安娜·弗洛伊德(Anna Freud)服务的詹姆斯·罗伯逊(James Robertson)成为了鲍尔比的工作助手,给他的研究工作带来了很大帮助。1950年,鲍尔比开始担任世界卫生组织的心理健康顾问。

1951年鲍尔比发表了《母愛关怀与心理健康》(Maternal Care and Mental Health)。他认为,“婴幼儿应该经历一段与母亲(或母亲角色的永久替代人)的温暖、亲切并连续的关系,且在其中得到满足和享受”。从五十年代开始,鲍尔比综合进化生物学、习性学、发展心理学、认知心理学和控制论等领域的最新研究成果,开始构建新的研究框架,研究成果集中地体现在《依恋三部曲》中。1990年,鲍尔比在苏格兰的斯凯岛逝世,享年83岁。

鲍尔比的主要著作包括《母爱关怀与心理健康》(Maternal Care and Mental Health,1951)及《依恋与失落:三部曲》(Attachment and Loss):第一部《依恋》(Attachment,1969)、第二部《分离:焦虑和愤怒》(Separation:Anxiety and Anger,1973)、第三部《丧失、悲伤及抑郁》(Loss,Sadness and Depression,1980)等。

一、鲍尔比的母爱剥夺研究

鲍尔比对母爱剥夺的关注,是从失调儿童、不良少年的案例开始的。在他看来,这些孩子的心理发展问题与其从小生活在母爱缺失或家庭关系糟糕的环境中有直接关系。正是这些个案的触动,再加上自己童年经历的影响,鲍尔比将儿童精神病学确立为自己的事业方向,并将关注的重点具体到了母爱丧失或剥夺给儿童造成的影响这一问题。

鲍尔比认为,婴幼儿时期的儿童处于一个必须依赖母亲的阶段,也只有母亲能够给予其所需要的一切,因此,与母亲的关系对婴幼儿来说至关重要,对这种关系的破坏则意味着有可能对其后来的心理健康造成巨大且不可逆的创伤。这一观点后来在其1951年发表的《母爱关怀与心理健康》中进行了充分阐释。他通过对美国和欧洲战争儿童案例的研究,提出了母爱剥夺的危害,也指出了大型机构养育的方式存在的问题。针对患病儿童的照顾问题,鲍尔比和詹姆斯·罗伯逊(James Robertson)合作,进行了跟踪观察和研究。他们合作拍摄了纪录片《两岁孩子去医院》(A Two-Year-Old Goes to Hospital),呈现了患病儿童在前往医院治疗时被迫与家人短暂分离的情形,证实了鲍尔比的观点,即患病儿童不应当与家人分离,由母亲来陪伴和照料的方式最有利于儿童的康复,更重要的是,这样的方式不会在儿童的心理发展中造成伤害。

鲍尔比的母爱剥夺研究,最关注的问题是其对于母亲角色的定位。他对母亲角色重要性的强调,既成为让人耳目一新的亮点,也成为后来被争议甚至被质疑的焦点。在理论层面,鲍尔比明确地提出了儿童的人际关系经验是他们心理发展的关键这一鲜明观点,而儿童与母亲的关系,正是这一发展时期中最重要的人际关系经验。这成为后来鲍尔比依恋理论研究的基础,也成为心理学关注儿童心理发展的全新视角,对儿童人际关系(亲子关系)的关注成为儿童心理健康的重要分析视角,对于儿童心理健康的理论研究和治疗干预工作,都具有重要的理论价值。由于母亲在儿童的人际关系中居于主动地位,鲍尔比的理论在干预角度,则体现为可以通过对母亲的帮助来实现对儿童心理发展的帮助。根据他的主张,如果给予母亲适当的干预和调整,比如说通过对母亲童年生活的回溯,使其重新体验小时候的经历并感受到被接纳,会非常有助于母亲与自己孩子相处中的共情与接纳,有助于良好的亲子关系的建立,从而实现对儿童心理发展的积极影响。在实践层面,鲍尔比对母爱的关注显然有利于整个社会对母亲角色的重视与关爱,并直接影响着寄养儿童和患病儿童处境的改善,使他们的心理健康问题和心理发展状况成为关注的重点。但同时这一理论也被一些政治组织引用,成为其反对女性将孩子放入机构养育而投身工作的重要论据,这又不利于女性社会地位平等的实现。

二、鲍尔比的依恋理论研究

习性学视角的理论框架。在鲍尔比对其所关注的母亲与其孩子分离对孩子所造成的创伤性影响进行研究时,习性学的理论框架进入了他的视野,特别是洛伦茨(Lorenz)对小鹅的印刻现象的描述引起了他极大的兴趣。鲍尔比正式阐释其构建于习性学和发展心理学基础之上的依恋理论框架,是通过他提交给英国精神分析学会的三篇文章,分别是《儿童连接母亲的本能》(The Nature of the Child’s Tie to His Mother)(1958),《分离焦虑》(Separation Anxiety)(1959)和《婴幼儿的悲伤与痛苦》(Grief and Mourning in Infancy and Early Childhood)(1960)。应该说,这些文章共同构成了鲍尔比依恋理论的基础理论框架,描绘了他基于习性学概念的依恋理论的图景。

在《儿童连接母亲的本能》一文中,鲍尔比回顾了当时流行的精神分析理论对于儿童与母亲连接的解读。鲍尔比并不认同传统精神分析理论用满足需要的内驱力来解释母婴之间的连接,在他看来,2个月的婴儿具有明显的依恋行为,而这些行为是由大量的本能反应构成,这些本能的反应,将母亲与孩子,孩子与母亲连接了起来。为了支撑上述观点,他研究了同时期其他学者对婴儿的认知和社会性发展所进行的观察研究数据,比如说皮亚杰(Piaget,1951,1954),还整理了自己多年以来在伦敦参与的一个对年轻母亲进行支持的组织里所获得的经验。在对婴儿的发展进行了充分的研究之后,鲍尔比引入了廷伯根(Tinbergen,1951)等人的行为学概念,包括符号刺激、社会性释放等。其中源于行为学理论的“刺激可能是来自内部也可能是来自外部”的观点是招致传统精神分析学者批评的重要原因,因为他们认为这样的行为主义取向的研究忽视了心理现象本身。

在《分离焦虑》中鲍尔比认为,只要情境发生变化,婴儿的分离焦虑就会随之出现,不一定是由于依恋对象不存在。在这篇文章里,鲍尔比还讨论了泛滥的或者不真实的母爱对婴儿的危害问题。在鲍尔比看来,不真实的和过度保护的母爱是源于一种补偿心理。事实上,婴儿如果出现过度的分离焦虑,往往与其不愉快的家庭经历相关,比如说被父母反复用抛弃来威胁或是拒绝,或者在失去兄弟姐妹的经历中承受了特殊的家庭责任等。此外,鲍尔比还在文章中讨论了另外一类案例,就是分离焦虑水平低于常态甚至缺失的情况。在他看来,这是一种处于防御状态的伪独立水平,并非真实的成熟状态。事实上,得到充分关爱的儿童会用抗议的方式来应对父母的分离,但是他们也会很快发展出很好的自我依赖。

在《婴幼儿的悲伤与痛苦》一文中,鲍尔比的观点与安娜·弗洛伊德(Anna Freud)的观点产生了分歧,即婴幼儿是否会感到悲伤?安娜认为,婴幼儿尚未获得足够的自我发展,所以在发生丧亲事件时,如果有替代的照顾者给予相应的满足,那么婴幼儿是无法体会其中的差异性的,因此不会因为丧失亲人而感到悲伤和痛苦。但鲍尔比的研究质疑了这种观点。他认为,只要依恋行为被启动,无论是婴儿还是成人,都会感到悲伤和痛苦。

至此,鲍尔比构建的依恋理论框架基本形成。基于习性学和生物进化论的观点,他特别强调了依恋的生物功能。鲍尔比认为,依恋行为的生物功能具体体现为保护儿童不受进化环境中有害因素的伤害,因为在客观上,弱小的婴儿需要与照顾者保持一种特定的亲近以保证自身的安全感。所以,婴儿与母亲(主要照料者)之间密切的依恋关系,是婴儿适应生存需求的一种本能。正是这种亲密关系提供的安全感,向儿童提供了他所需要的勇气,使他开始摆脱对母亲的依恋,转而向外部世界进发。依恋理论的核心主张,就是形成密切的依恋关系(安全依恋),并基于此关系摆脱依恋。

依恋三部曲:多学科研究平臺的整合成果。尽管没有得到当时主流精神分析学家们的认同,但鲍尔比仍然坚持着自己的研究理想。在这段时间里,鲍尔比遇到了很多让他感兴趣的大学者,如皮亚杰、埃里克森、赫胥黎、洛伦茨和米德等。这些学者的研究思路和方法进一步丰富了鲍尔比的研究视野,鲍尔比也开始将他们的研究成果运用于自己的研究工作中,验证自己的研究设想,深化自己的多学科研究框架,获得了具有创新价值的研究成果。

作为自己关于依恋问题研究的总结性成果,从1969年开始,鲍尔比陆续出版了他的《依恋三部曲》。在1969年的第一部《依恋》中,鲍尔比阐释了他关于婴儿对母亲的依恋行为的研究视角,提出了动机理论与行为调节的观念,并应用这些观念来解释婴儿与母亲特定的依恋行为,从而界定依恋行为的概念是一种寻求接近依恋对象的行为,是婴儿避免自己处于危险之中的自我保护行为。在1973年的第二部《分离:焦虑和愤怒》中,鲍尔比重新回顾了弗洛伊德内在世界的概念,认为在个人的内部工作模式中自我及依恋对象是非常重要的,因此,提供让婴儿自由探索的机会,并发展出相应的自我是非常有价值的。如果父母经常拒绝婴幼儿的要求,使他们无法得到满足,孩子会在内部工作模式中认为自己是没有价值的、没有能力的;而由于个人内部工作模式的作用是使婴幼儿能预期依恋对象的行为,然后在内心计划自己的反应,因而建立起两者的依恋关系。在1980年的第三部《丧失、悲伤及抑郁》中,鲍尔比使用了信息处理系统理论,来解释内部工作模式稳定性的逐步增加以及防御性的扭曲。这一观点基于以下两点,一是互动模式逐渐成为习惯并且自动化,二是亲子间的互动性已经逐渐习惯,并反对改变目前的状态。

三、鲍尔比依恋理论的主要贡献与争议

根据对鲍尔比的研究框架的回溯,人们看到,鲍尔比一生的研究都集中在儿童与母亲的依恋关系及其对心理发展带来的不可逆的影响。他执著于自己的研究理想,敏感地捕捉到了最新的科学研究成果和研究范式,应用于自己的研究,从而创造了多学科平台的研究范式,取得了具有创新价值的研究成果。鲍尔比对研究工作的专注、对科学精神的执着、对新知识和新理论孜孜不倦的吸收,以及在研究工作中的创新精神,获得了人们的高度认可,即使在当时不能认同他的理论主张的一些学者,也在后来对他的研究工作表达了充分尊重。

鲍尔比的依恋理论是基于习性学、控制论、信息处理系统理论、进化生物学、认知心理学、发展心理学和精神分析等多学科平台研究的整合。在鲍尔比看来,依恋是人类在生物进化的时候已被预置的、通向生存的密钥。对母亲的依恋关系是婴儿成长的基本和主要力量,奠定了应对挑战、关系处理以及人格发展的基础。这一观点在当时被认为是离经叛道的观点。因为这个观点挑战了传统弗洛伊德的理论,且与其当时所处的英国社会的主流观点存在严重分歧。但是,正是鲍尔比不懈的工作和努力,为儿童心理发展的研究提供了全新的视角和理论框架,将行为学的概念、系统控制理论的方法都引入了儿童心理发展的研究工作之中,使相关研究进入了创新性的阶段。

在理论研究领域,鲍尔比的这些理论主张在后来被广泛接受,成为研究亲子关系、儿童心理发展等课题的重要理论依据;其研究方法和主要观点还从母婴依恋的范畴扩展到了对成人依恋关系的研究,得到了广泛的应用。在临床应用的领域,他的理论主张也给治疗师们以启发。因为鲍尔比认为在母婴关系中,父母的行为对婴儿的作用,比婴儿对父母的作用要大得多,这一具有预见性的观点虽然同样饱受争议,但是其应用于预防干预的意义不言而喻。因其在儿童发展和依恋理论方面卓有成效的研究工作,鲍尔比于1989 年获得了美国心理学会授予的“杰出科学贡献奖”。

当然,对于鲍尔比理论的争议,从其理论产生开始,从来都没有停止过,从一开始精神分析学者的强烈反对,到后来对鲍尔比行为主义取向的质疑,到对具体的研究证据的怀疑,在这些争议中,有一些被证明是观念的固守所致,而有一些,则属于研究方法问题,在鲍尔比自己和后来的继承者的努力下,被不断地修正和深化。虽然有批评和争议,但是鲍尔比的依恋理论仍然是二十世纪心理学值得关注和尊重的研究成果,它的许多预言一直在被充分检验,更多关于依恋行为不同类别的研究,比如关于父爱、兄弟依恋和祖父母看护的研究,以及成人依恋的研究,不断发展并完善着依恋理论。

(作者单位:1.中国人民大学,北京,100872;2.北京师范大学,北京,100875)

编辑/张 帆