中国动画半世纪的坎坷剧变

李夏恩

苍老、沧桑的女性声音从银幕旁的扩音器里飘了出来,伴随着银幕上深海中游曳的大鱼,这个《动物世界》似的开场,让坐在黑暗中的观众不由得打了个寒颤。时不时响起的孩子嬉笑和大人的呵斥声,总会在关键时刻打断影片的进程。

这也难怪,当《大鱼海棠》的名字第一次跃入观众眼帘时,坐在影院中的大多数观众还都是青涩的少男少女,心里仍然保存着一份相信一诺千金的纯真,却不料这个含情脉脉的承诺,最终变成了一场跨越12年的漫长约会。当这些昔日的守候者终于跨进影院的大门来赴这场迟到的约会时,已经到了拖家带口来看电影的年纪。

“知道这部电影时,我还是个孩子,而现在,我却带着自己的孩子来看这部电影”,一位走进影院前还是影迷的人如是说。但当这部将女孩熬成母亲的电影终于掀开它的面纱时,很多人发现尽管它的画面美感臻于至境,“随便截一张都是最好的电脑桌面”,但故事情节却单纯得令那些在过去12年里早已见多识广的观众大感失望,讥讽和嘲笑的影评很快在网络上波涛汹涌。在上映第一天就出现了1151篇相关文章,几乎篇篇都是负面评价,观众很快将这部电影的评分,从令人瞠目的9.2分刷到了6.5分。

一部据称是《大鱼海棠》团队人员制作的恶搞短片《一条大鱼叫海棠》,也在微信朋友圈上疯转,以黑色幽默的方式讥讽导演梁旋随意修改剧本浪费预算,更用娓娓动听的借口贩卖情怀。观众们感到自己受到背叛,被一个精心包装的情怀欺骗,不少人开始追怀起自己童年时代的经典作品,并且将其从记忆仓库中拂落灰尘拿来与《大鱼海棠》进行对比,其中最典型的一部,就是至今仍被奉为中国动画电影标杆的经典之作,1964年的《大闹天宫》。

在中国影迷和动画人的心目中,《大闹天宫》就像它所讲述的故事一样,是一个神话,更是一个难以逾越的巅峰。画面唯美,京剧韵味的配乐和著名配音演员的个性鲜明的声音同样令人着迷,故事的设计和情节的行进也安排合节,更遑论它的导演和美术设计,分别是具有传奇色彩的万籁鸣和张光宇。在这部标杆的碾压下,被寄予“国漫崛起”的《大鱼海棠》只得甘拜下风,就连其苦心孤诣的精美画面,也被指责抄袭日本国宝级动画大师宫崎骏。

《大闹天宫》与《大鱼海棠》被视为是成功与失败的两个端点,两者是如此的迥然不同,以至于很少有人意识到这两部动画也存在着一致之处:它们都是时代之子,都属于诞育它们的时代。如果要理解这一点,就必须重新检视中国动画坎坷剧变的历程,而答案就隐藏在时代的线索中。

《大闹天宫》其美有自

“山寨宫崎骏”是《大鱼海棠》受到的最严厉的“指控”之一,“它披着一张中国风的外皮,在画风上却太过于日本化”。

尽管《大鱼海棠》的官方微博贴出了他们的创意来源,掌管自然运行的精灵和支配生死的灵婆的居所,来自于福建永定和南靖的土楼,不仅土楼的内部结构,就连匾额上的题词也出于一辙,但民国女学生装扮的女主角椿和颇似由日本动漫《海贼王》和《死神》混搭风格的男主角湫,确实让人心生疑虑。

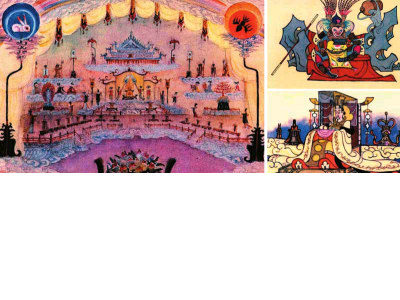

与之相比,《大闹天宫》在“中国风”上面就让人无可指摘,主角孙悟空夸张的形象脱胎于京剧的装扮和脸谱造型,山石草木借鉴自古代山水画,而天宫的建筑则同样来源于寺庙的壁画。多年后,负责动画设计的严定宪仍然能够记得1959年的冬天,他们是如何冒着凛冽的寒风北上采风,寻找影片中神仙和天庭中人的原型和灵感,这个过程被戏谑地称为“求神”。

为了能够给予“神将”们符合中国特点的形象,他们甚至到了老北京人都难得一去的荒寺野庙,但他们来到北京大慧寺时,这里已经变成了仓库,“柴禾就放在大殿的门口”。造型设计师张光宇因为对佛像的研究颇为精深,所以《大闹天宫》中的人物设计,几乎都来自于古代神像,玉帝的形象是引用了民间的灶王年画,四大天王的形象则来自于寺院山门殿的天王造象。

《大闹天宫》的配乐,更是来自于梨园行的锣鼓点,当为宛如敦煌壁画上飞天般的七仙女桃园采桃那场戏配乐时,为了表现仙女的曼妙多姿,当时上海美术制片厂配乐师吴应炬,特意想出了用昆曲来烘托缥缈仙姿的主意,甚至包括里面的所有细节都尽量做到有据可依。玉帝捻须和拈起葡萄的手指动作,来源于明清版画上的人物。无论从哪个角度来看,《大闹天宫》都比《大鱼海棠》更有资格声称自己才是中国传统文化的继承者。

但人们在啧啧赞叹《大闹天宫》鲜明的中国特色时,却很难想象,这样一部经典之作很有可能会成为一种完全不同的形象,甚至有可能不曾存在。尽管《大闹天宫》塑造的孙悟空形象已经深入人心,甚至成为孙悟空的“标准像”,但它其实并非是第一部以孙悟空为主角的动画片。孙悟空第一次以动画的形态在银幕上登台亮相是在《大闹天宫》的23年前,一部名为《铁扇公主》的动画片中,执导者正是《大闹天宫》的导演万籁鸣。

这部动画片是根据《西游记》中“孙悟空三借芭蕉扇”的情节改编。此时的万籁鸣初出茅庐,但却雄心壮志,希望制作出一部能与美国迪斯尼的《白雪公主》和《木偶奇遇记》比肩的中国动画长片。1941年9月,《铁扇公主》的上映在上海引发了观影狂潮,上海的“大上海”、“新光”和“沪光”放映周期长达一个半月,票房收入超过当时所有的动画片。

《铁扇公主》作为中国动画的经典之作名垂青史,而且其爱国情怀的宣扬绝不亚于今天号召“国漫崛起”的《大鱼海棠》。在这部动画的最后,布道士一样的唐僧呼唤听他说法的民众团结起来,共同打倒让民众身处水深火热的牛魔王,将火焰山的苦地变成幸福家园。当时的上海正处于日本的包围下,形同孤岛,这个结局隐含的抗战文宣意味不言自明。

但问题在于,如果按照今天观众的观影标准衡量,那么这部片子很可能被同样扣上“山寨迪斯尼”的帽子。比起《大鱼海棠》对宫崎骏的借鉴,这部电影对迪斯尼动画的抄袭更为赤裸,铁扇公主一如披上中国古代衣装的西洋摩登女郎,孙悟空的形象也是一个像米老鼠一样头大、身小、胳膊细的怪胎,甚至连米老鼠动画中人物眼皮要有一道高光都照搬使用。

闭塞与开放的时代镜像

获得巨大成功的万籁鸣声名鹊起,为他的下一部作品《大闹天宫》迅速拉来赞助,取得了张善琨的投资。但幸与不幸的是,太平洋战争的爆发使资方突然决定撤资,使得这部原本准备“山寨迪斯尼”的《大闹天宫》胎死腹中。万籁鸣只能等待另一个机会才能将其搬上银幕,而在等待的过程中,中国动画又迎来了另一个时代——苏联风时代。

1949年中共建政,作为苏联“老大哥”忠诚的盟友,很快将苏联模式引入到社会的各个方面,动画当然也被苏联风格接管。“向苏联老大哥学习”成为动画行业的最高指示,作为动画最基础的美术设计也被苏联模式接管。1952年的全国高校院系大调整中,模仿苏联学制新建的各大艺术学院,取代了原先的“美专”建制,以国画为主的苏州美专等学校都在劫难逃。

然而,苏联风格的引入使中国传统的艺术形式被当做封建遗存束之高阁。列宾、苏里科夫、克拉姆斯柯依、马克西莫夫的世界,容不下中国传统的山水、竹石、花鸟画的存在。1954年,官方的《美术》杂志甚至宣称国画是“不科学的”,必须被抛弃。因此,1955年中国出品了第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》,在意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会上,被众多评委当成苏联作品也就不足为奇了。如果《大闹天宫》在此时被制作出来,那么人们看到的将是一部充满浓重苏联风格的反帝寓言,有着强健肌肉和雄壮臂膀的孙悟空,就像红场上屹立的工农雕像一样,站在拖着长长八字胡的贵族面前,手持无产阶级的铁棍,将旧秩序砸个粉碎。

当然,这样的情景最终没有出现,很多人认为是因为威尼斯电影展上受到的刺激,让中国动画人开始反思应当走民族化道路的发展方向。但实际上,背后真正的原因是中苏交恶使苏联的影响力遽然被赶出中国,这反而释放了中国艺术家被桎梏的手脚。文化部副部长周扬突然转向开放性,批判党内“蔑视、拒绝和粗暴地对待传统文化”的倾向。在对苏联关闭大门之后,有中国特色的艺术风格成为了中共寻找自身认同的最佳也是唯一的选择,振兴传统文化或曰民族文化,上升为一项重要的政治任务。

对于动画来说,早在1956年之前,就已经开始尝试将传统文化的元素暗度陈仓加入动画中,上海美术电影制片厂的特伟在后来的回忆中就提到,《乌鸦为什么是黑的》里也有中国传统文化的元素——乌鸦跳跃的动作是脱胎于传统,但这也太不显著了。直到1956年,特伟亲自导演的《骄傲的将军》,才是民族化的第一次尝试,将军的脸是一个夸张的脸谱,背景配乐则是京剧,这两个元素后来都被用在了1964年的《大闹天宫》中。

1958年,万籁鸣的孪生兄弟万古蟾带领的团队创造出著名的剪纸动画和皮影动画,拍成了《猪八戒吃西瓜》。到1959年的《渔童》,在技巧上已经炉火纯青。1960年的《小蝌蚪找妈妈》,意味着一种中国独有的动画片种“水墨动画”横空出世。只有到这个时候,《大闹天宫》才可能成为我们今天所看到的模样。它诞生于一个排斥了“西方腐朽资产阶级艺术”和“苏联修正主义艺术”,必须重新唤起中国传统文化的创造力时代。也只有这样一个时代,动画人才能解脱原先的束缚,去尝试用中国传统艺术的形式,制作一部取材于中国古典名著的动画巨作。

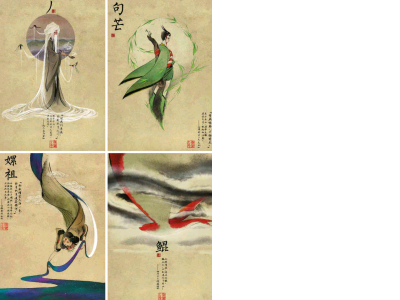

而《大鱼海棠》的时代,则距离那个对传统文化拒罢仍还的时代,又过去了漫长的半个世纪。在这半个世纪里,中国动画又发生了翻天覆地的剧变。在《大闹天宫》之后,1979年的《哪吒闹海》、1981年的《九色鹿》、1983年的《天书奇谭》、1985年的《金猴降妖》,再到1987年的《葫芦兄弟》《邋遢大王奇遇记》,整个80年代仍然沐浴在《大闹天宫》的余绪中。

到了1990年代,日本动漫和美国动画大举进驻中国,这些国家的动画早已形成发达的产业链条,从编剧到设计再到宣传推广都已精进成熟。中国传统动画与之相比,虽然根植于本土,但却是前开放时代锁国政策的产物。在固守自封的国度里,它的技艺已然达到巅峰,然而这层封闭的防护罩一经破碎,就像温室里的花朵曝露在烈日骤雨下,只能在适者生存的铁律下面,对已经适应了激烈竞争的日美动漫渐行衰颓。

从某种意义上讲,《大鱼海棠》应该说是中国本土动画对过往时代的温柔一瞥,它对创造《大闹天宫》的那个传奇时代有着玫红色的浪漫想象,却并不知自己和它其实如出一辙,都是时代诞育的产物。《大闹天宫》只是因为时代赋予它的特殊性而侥幸逃脱了“山寨迪斯尼”或是“山寨老大哥”的命运。

比起这一点,《大鱼海棠》对宫崎骏无论是有意还是无意的模仿,都只是对这个日美动漫占据主流的开放时代的一种回应,就像《大闹天宫》倘使在这个时代,也会变成《大圣归来》一样。

剧情:政治与人性的缠斗

《大鱼海棠》的批评方式可以有很多种,女主角高冷得不近人情,为了一条鱼让一个村子遭遇灭顶之灾,还搭上了自己备胎男友的性命,只为了“最后能和那个她连名字都不知道的少年在海中裸泳嬉戏”。故事情节的设计和台词的浅白,成为了网络炮轰最多的致命弱点。但尽管如此,对这部动画的批评绝对不会包括如下一段:

“发泄对社会主义现实的不满,号召‘牛鬼蛇神,大闹社会主义江山,影片中的主角已不是勇敢、正直、革命造反的形象,而是‘牛鬼蛇神,流氓无赖的化身。”

这段话正是1968年出版的《毒草及有严重错误影片四百部》中对《大闹天宫》的批评,在这本书里,今天被看作是国产经典之作的动画几乎被一网打尽。传统动画奠基之作的《骄傲的将军》,“是1957年配合右派向党进攻的一支毒箭。影片借古喻今,影射当前的现实生活,用一个狂妄昏庸、自命‘天下第一英雄的将军覆灭的故事,对党对社会主义疯狂地咒骂。”著名的剪纸动画《金色的海螺》,则被指为“丑化劳动人民,美化统治阶级,影片写劳动人民向公主求爱、向统治阶级求情,期求恩赐,以所谓真挚的感情来感动统治阶级,宣扬阶级调和”。

1968年对《大闹天宫》等动画的批判,在今天看来荒诞可笑,但从某种意义上讲,这些动画在诞生之初,就已经注定了遭受政治批判的命运,因为它们本身就是为了现实政治服务而诞生的。今天的观众可以单纯地从艺术欣赏和寻找乐趣的角度来观看《大闹天宫》,但对1964年观看这部动画的观众来说,它是一部意义深刻的教育片,观众在看完了这部片子以后,必须明白这样一个蕴含严肃政治意义的道理:

“天上,当然没有什么玉皇。但是,在我们今天生活的这个地球上,却有一种同玉皇差不多令人讨厌的恶势力,这就是以美帝国主义为代表的帝国主义势力。它做尽了坏事,到处压迫人民,它一心想要恢复人压迫人、人剥削人的旧世界,妄想在地球上重新称王称霸。我们对付它的办法,也就是孙悟空对付玉帝老爷的那套办法:不买它的帐,同他进行坚决斗争。小朋友,现在,你们的伯伯、叔叔、阿姨们所干的社会主义革命和社会主义建设事业,也就是轰轰烈烈的‘大闹天宫的事业。”

这段话出自1964年的《儿童时代》杂志,这并非是文宣读物的过度阐释,而是《大闹天宫》创作团队的“初心”所在。导演万籁鸣本人就表态否定自己在1941年创造的孙悟空形象,因为那是在“旧社会”,所以“孙悟空的形象一定会被歪曲,孙悟空将被处理成为戏剧式的小人物”。而通过新社会的思想改造,让万籁鸣认识到以前犯下的错误:“党不仅给我以实现愿望的机会,而且提高我分析事物的能力,帮助我认识了孙悟空的庐山真面目,他的英雄本色。”

因此,《大闹天宫》里的主角孙悟空,应该是一个“反抗者,叛逆者,具有不妥协的反抗精神和坚强的战斗意志,他勇敢机智地向封建势力作无情地斗争”。因此,大闹天宫只是一个皮相,整部影片的天人交战的情节,应当被视为一场现实中正在发生的阶级斗争,这是一个被压迫者大获全胜,反动阶级崩溃失败的宏伟革命史诗。如果说《大闹天宫》有何情怀的话,那也一定是革命者斗志昂扬的无产阶级弟兄情谊。

在这一原则下,主角的塑造只能具有一种性格,即革命者坚强不屈的叛逆性格,任何人性的因素,包括单纯的友谊和爱情都被视为小资产阶级的糟粕弃如敝屣。因此,《大闹天宫》中所保留的些许人性的因素,便成为了后来被大肆批判的理由,孙悟空被赋予的诙谐、幽默,甚至有些顽皮的个性成为了一大罪状,真正的革命者应当是永远如钢铁般坚毅严肃的。

今天的观众会更看重孙悟空的这些“罪状”,并且将其作为可亲可爱的特点,以人性而非政治作为评判标准,让观众喜爱《大闹天宫》里孙悟空的调皮和叛逆的性格,也因此厌恶《大鱼海棠》里椿的近乎故作的高冷和为了一条鱼牺牲整个村子的自私。

但就像《大闹天宫》剧情只能按照那个时代的要求进行一样,《大鱼海棠》也只能是属于今天这个时代的故事,我们会因为它不合人性对它指责批评,尽管有些苛刻,但这毕竟是属于这个时代的声音,也是属于这个时代的故事。此一时,彼一时。