我国特大型城市的城市更新机制探讨:全球城市经验比较与借鉴

吴冠岑,牛 星,田伟利

(1.上海大学 管理学院,上海 200444; 2. Program on Chinese Cities, University of North Carolina at Chapel Hill,27599; 3.华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237; 4. 上海大学 美术学院,上海 200444)

我国特大型城市的城市更新机制探讨:全球城市经验比较与借鉴

吴冠岑1,2,牛星2,3,田伟利4

(1.上海大学 管理学院,上海 200444; 2. Program on Chinese Cities, University of North Carolina at Chapel Hill,27599; 3.华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237; 4. 上海大学 美术学院,上海 200444)

各国大城市在发展中面临着不同特有的社会经济问题,城市更新可以作为解决这些问题一种行之有效的方式。尽管纽约市、大伦敦和东京都等全球城市在城市更新背景上有所差异,但它们在城市更新行动战略目标、合作主体、实施重点和法规保障方面有一些共同的规律。我国特大型城市的城市更新也可以借鉴全球城市的经验,针对面临的具体问题,从理念变革、体制结构、实施管理、制度基础上推进城市更新发展机制的构建。

特大型城市;城市更新;机制

一、引言

城市是人类社会文明发展的结晶,在国民经济与社会发展中具有重要的作用。世界各国的发展无不以规模较大城市的兴衰作为标志,在当今经济全球化的时期,一个国家的综合竞争力更是越来越取决于具有一定影响力的特大型城市。而这些特大城市的发展也不可避免地会存在这样或那样的问题。工业化革命时期,欧美等发达国家的各种社会和经济要素开始向城市聚集,并形成了不少大都市型(Metropolis)城市。这个阶段的城市发展模式还遵循着社会经济发展的自身规律,很少受到政府的干预,但也存在一些弊端。例如伦敦和纽约都曾经因为过于重视经济发展在城市环境与可持续发展方面走过弯路。因此,从19世纪末开始,这些发达国家不约而同致力于对大城市发展中出现的问题进行改造,涌现出田园城市理论、有机疏散理论、卫星城市理论等诸多学术见解,也开展了城市美化运动、绿带城等多种实践活动[1]。20世纪随着后工业时代的来临,旧城改造、新城建设、城市结构性调整等活动更是频繁出现,城市更新运动也正式从这个时期发展起来。

对城市更新较早也较为权威性的界定来自1958年8月在荷兰海牙市召开的城市更新第一次研究会,会上对城市更新作了以下的阐述。“生活于都市的人,对于自己所住的建筑物,周围的环境或通勤、购物、游乐及其他的生活,有各种不同的希望与不满。对于自己所住房屋的修理改造、街路、公园、绿地、不良住宅区的清除等环境的改善,有要求及早施行。尤其对于土地利用的形态或地域地区制的改善,大规模都市计划事业的实施,以便形成舒适的生活,美丽的市容等。有关这些都市改善,就是都市更新(Urban Renewal)”[2]。随后,更多国家的城市发展中出现了各种各样的特殊问题,开始了各种类型的城市更新活动,且呈现出与当地发展背景和地方区域特色紧密联系的特征。不仅包括在应对工业城市向后工业城市转型过程中对旧工业用地的再利用,对已污染“棕地”的可持续再开发;还包括在促进中心城区经济复兴的过程中,使被剥夺社区及边缘化弱势人群重返社会主流,对衰败地区城市形象的再塑造;在快速城市化过程中的各种旧城改造、历史遗存的保护式再开发;以及城市发展能级提升过程的自上而下、自下而上的多种更新活动。城市更新的目标已经不仅仅局限在土地的利用上,而是由原来简单的住宅改造慢慢转变为社会福利、商业再发展等综合性目标。不同地区城市更新活动目标的多元化及内容的差异化丰富了城市更新的内涵和广度。相关的概念也发生了多次明显的变化,有城市更新(Urban Renewal)、城市再开发(Urban Redevelopment)、城市再利用(Urban Reuse)、城市再生(Urban Regeneration)和城市复兴(Urban Renaissance)等多种称谓。可见,城市更新已经逐渐成为解决城市发展问题的一种惯用做法,它是一个动态发展的概念而不是一个完结性的状态。在有的地区和国家,这种更新活动不仅已成为使城市变得更好的一种综合战略,而且上升为一种国家政策。

我国一些城市也是如此,不同的是我国这些城市不仅遇到了之前欧美等发达国家城市化发展高潮期遇到过的问题,而且由于社会经济发展环境更加错综复杂,还出现了一些其他城市没有遇到过的,属于我国城市特有的问题。作为引领国家和地区发展并更多参与到全球化和信息化过程中的特大型城市更是如此。如果不重视对我国特大型城市发展中出现问题的解决,这些城市未来不仅不能保证它持久的吸引力、影响力和竞争力,而且还有可能会像美国底特律、英国曼彻斯特以及德国哈勒和莱比锡等一些城市一样提前进入发展阶段的萎缩期。庆幸的是我国一些特大型城市,特别是深圳、广州和上海市等土地资源较为紧缺的城市已经意识到城市更新活动的重要性。2009年深圳市就出台了《深圳市城市更新办法》,并于2012年补充颁布了《深圳市城市更新办法实施细则》。2015年3月广州市正式挂牌成立了全国首家城市更新局,上海市人民政府也于2015年5月下发了共20条的《上海市城市更新实施办法》。但就目前现有的深圳、广州、上海市实践来看,实施城市更新还遇到很多困难和制约,而且最大的困境不在于技术标准的不完善,以及城市经济发展水平和影响力的限制,更重要的还有既有规划和土地管理政策的制约,城市发展理念以及城市协同治理结构的欠缺。因此,本文拟对国际发达城市在城市更新方面的经验进行总结借鉴,并尝试从理念、体制、实施、制度等多方面探讨推进我国特大型城市城市更新机制构建的可行措施。

二、研究的比较对象及其概况

实际上,对于任何一个城市,城市更新都是其发展和转型的重要手段和策略之一,它可以有效地促进城市不断变革以达成可持续发展的目标。但特大型城市不同于一般的中小城市,特大型城市不仅希望自身可以可持续发展,而且希望城市的竞争力和能级得到持续提升,成为在社会、经济、生态等领域更加领先的城市。因此,本文选取了纽约市、大伦敦和东京都目前这三个世界公认的全球城市作为比较对象。虽然这些城市由于自然、经济、社会、文化、历史、意识形态等诸多方面的影响,其城市更新的发展背景和发展过程中遇到的问题有所不同,但他们在城市更新上经历的教训以及积累的成熟经验依然有一些共同的地方,在一些问题的解决上也存在一些固有的一致性。而且更重要的是他们的城市更新活动仍在根据城市发展面临问题的不同以及人们对城市更新认识的变化持续进行,并不断发展完善。因此,对这三个城市城市更新经验教训的总结,有助于我国特大型城市尽量避免重蹈城市更新活动失败的覆辙,发挥后发优势并逐渐构建起更为完善的城市更新机制,也更有利于这些城市实现预定的城市发展目标。

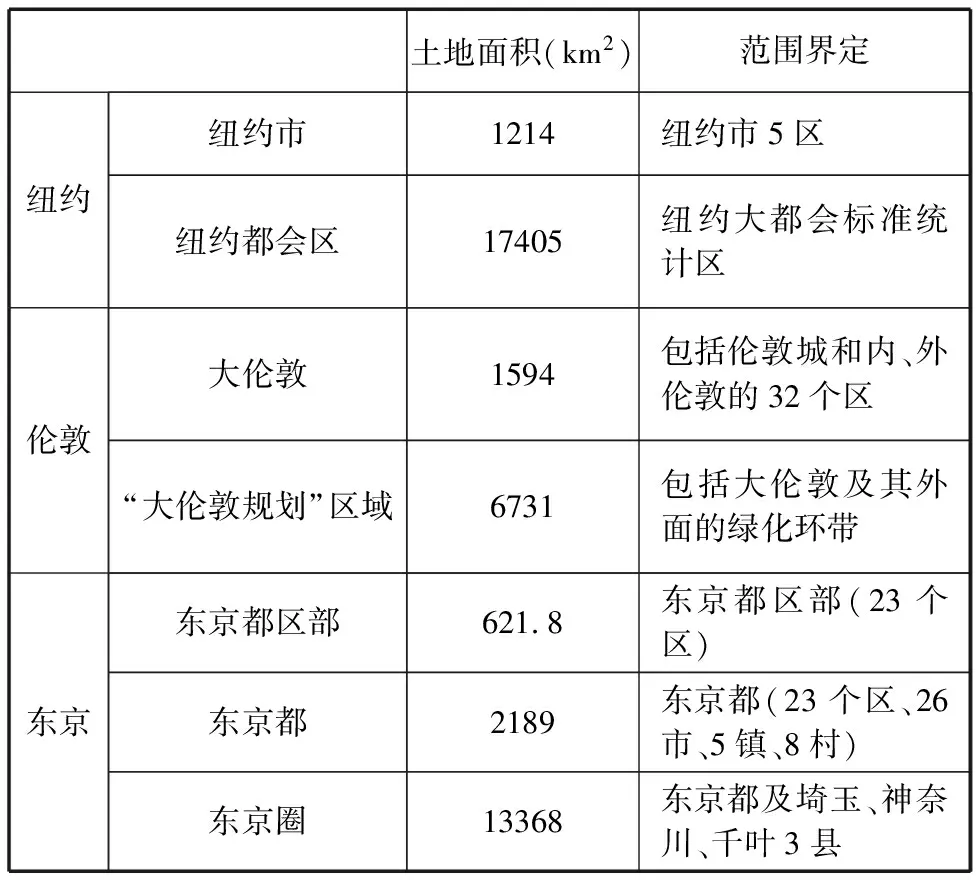

比较对象空间范围界定如下:

表1 城市更新国际比较对象的空间范围界定

其中,纽约市官方名称为The City of New York,是纽约都会区的核心,也是美国人口最多和最密集的城市。近一个世纪以来,纽约市一直在商业和金融方面发挥巨大的全球影响力,直接影响着全球的经济、金融、媒体、政治、教育、娱乐与时尚界的发展。行政区域上包括曼哈顿(Manhattan),布鲁克林(Brooklyn),皇后(Queens),布朗克斯(The Bronx),斯塔滕岛(Staten Island)等5个区。城市管理上基于美国整体的分权治理体制,所以联邦、州、纽约市及其内部各区,甚至社区都分别有自己在城市管理方面的自治权。

伦敦是英国的政治、经济、文化、金融中心,也是多元化的国际大都市,近几百年来一直在世界上具有巨大的影响力。但由于一些政治原因,大伦敦地区(Greater London)历史上经历过统一和解散的过程,并于2000年又重新组建。目前大伦敦地区相当于郡一级的行政区划,一共包括伦敦市(City of London)与32个自治市区(Borough)。其中,伦敦市比较特殊,几乎拥有和大伦敦一样独立的行政与立法权限,级别较高。治理体制上,共同发展的事物由大伦敦市政府或及各自治市共同解决,个别如教育、住房等事物由各自治市处理。

东京都是日本首都,是日本政治、经济、文化等多领域的中心,与纽约、伦敦公认为是世界的三大城市。行政区划与我国城市最为类似,由23个特别区及26市5町8村构成。但另一方面,东京都及各区市仍然有着较为独立的自治制度。日本整个国家基本由道府县与区市町村的双层结构构成,东京都即属于道府县,负责广域地方的行政事务,所辖的区市町村负责基础的与居民生活密切相关的事务,但市、町、村之间并无本质区别。

三、纽约市、大伦敦、东京都城市更新发展的背景

纽约市的城市更新是在典型的北美式城市化大背景下进行的,其城市更新源于1949年联邦政府的城市更新计划(Urban Renewal program),关注重点在贫民区的清除和提供公共住房上,开始倾向于开展各种大型项目的建设,但由于这种大规模城市更新项目不仅没有起到消除贫困的目标还带来了种种社会负面问题,因此从70年代开始逐渐减少[3]。这一阶段,还因为美国私有化的盛行,交通和通讯工具的进步,各大城市出现人口流失现象,一些曾经因工业化兴起的城市核心区逐渐衰退,并出现自发的逆城市化现象。之后,城市更新趋向小规模区域的整旧复新和保存维护,对城市中心区的维护整修的项目也渐渐增多。90年代末期,在以市场机制和经济驱动为主体的城市发展模式下,重视公众利益逐渐以一种保守和反馈的形势被表达。特别是随着提高福利的呼声高涨,城市更新政策中增加了对一些因经济社会变化而利益受损居民给予一定补偿的规定。许多计划越来尊重当地居民的意见甚至吸纳民众参与决策。而且,多方参与的策略也开始改善城市更新的政府治理和制度安排[4]。

英国的工业化和城市化实际上比美国开始的更早,其城市更新也经历过多个阶段,包括20世纪50年代的战后重建,70年代后期的内城再开发,到20世纪90年代以来以区域发展为视角的城市再生[5]。与北美不同的是,英国特别是伦敦市土地、住房和规划的权利不是控制在追求利润的地主或大建筑商手里,而是在政府住房管理部门手里,再加上欧洲福利政策的意识形态影响,因此城市更新活动更加注重公众利益和私人利益之间的平衡[4]。一开始,城市重建计划的主要行动者(Key actor)和利益相关人(stakeholder)是国家和地方政府,加上一小部分私人公司。而且主要是通过国家的控制和提供服务来指导城市变化和发展,并不重视对私人部门的依靠[6]。但到了1970年代,政府当局开始重新思考内城问题和第一批城市政策,试图协调物质、经济和社会政策(之前这些都是相互独立的)。城市更新更加注重解决增长的城市贫困、住房需求、低收入者、失业以及就业机会丧失的问题。并通过内城区域法案(Inner Urban Areas Act 1978)提供给私人公司资金,使他们可以与城市计划(Urban Programme)和政府一起解决经济更新。合作的主要目的是通过撬动私人投资来获得城市更新需要的资本,获得各个部分的努力和资源。1980年代形成了更加一体化的公共政策框架,战略目标也趋向物质、社会和经济战略的整合,并希望通过公共政策塑造城市的未来。执行上通过私人、地方和国家政府机构、社区的合作资助来使主要行动者、利益相关人的联合更加加强。在一系列基金资助制度的激励下,成立了众多的城市更新合作组织,如官方半官方性质的城市开发公司,住房合作社和住宅行动信用社等[5,7]。

日本在明治维新时期以来一直是一个高度集权的国家,但在二战战后美国分散民主以及政治分权思想开始成为整个日本以及各城市发展的主要潮流,中央政府的控制开始逐渐减少。也就是在此过程中,工业进程带来了很多环境污染公害问题和土地稀缺问题。二战末期,战后的东京比其他日本城市聚集了更多的移民,尽管城市政府提供了大量住房,但仍然存在供不应求现象并出现了很多的贫民窟。为了应对这些问题,日本和东京都颁布了不少全国性的规划和区域性政策。更加系统的城市更新则是始于国家层面上,1969年为了灾后重建而颁布实施的《都市再开发法》,该法规不仅为东京都也为整个日本的市区重建提供了整体政策指引。还规定了以权力变换和收购方式获取土地的两种市街地再开发事业,成立了全国市街地再开发协会,谋求土地的合理利用。到2001年,为了带动整个日本的经济复苏,当时的日本政府又成立了都市再生本部,并于2002年立法通过《都市再生特别措置法》,奠定了现在都市再生的方针和基础。该法规指出都市再生是针对都市内建筑物结构恶化,其公共设施老旧或不敷使用,或都市机能状况不佳,阻碍经济活动之地区,有计划地进行全面更新重建、部分改建或保存,藉以达到重建都市机能,健全土地发展及有效利用,以及增进公共安全与福利的活动[9]。当时还制定了民营部门的城市再生事业金融支持制度,并希望通过制定都市再生特别区推动各区域的都市再生工作。2011年为了促进城市的国际竞争力,又特别增设了特定都市再生紧急整备地区制度。迄今为止,都市再生已经形成了比较完善的政策体系,各都市再生区域的地域整备方针也经历了多次的变更和发展。

四、纽约市、大伦敦、东京都城市更新的共同经验

(一)城市更新与城市发展目标紧密结合,并逐渐趋向于城市能级的提升

纽约市是美国城市更新的一个缩影,目前的城市更新活动基本是通过项目基金资助的方式进行。最近由于自然灾害桑迪飓风对整个纽约市带来的许多负面影响,所以纽约市在全市层面推出了一系列城市恢复(NYC recovery)的活动。2013年纽约市编制了全市层面的《A Stronger, More Resilient New York》报告,该报告致力于让城市从气候变化和灾难中反弹恢复,并对全市范围内的基础设施及建筑环境重建做了规划,包括保护海岸线,提高新建和重建建筑在抗灾害方面的可持续性标准,帮助社区发展和经济复苏,对电力、天然气等市政设施、油气等各种液体燃料及其管道、各种医护中心、通信、交通、公园和湿地等绿色生态资源、废水处理设施的保护[8]。具体到住房恢复方面主要是住房恢复运营部(Housing Recovery Operations,HRO)负责,该部门通过项目形式资助受灾害影响的土地所有者和租户重建、返修他们的房屋,执行赔偿和收回受损害房屋等。经济的复苏主要由纽约经济发展公司(New York City Economic Development Corporation,NYCEDC)运作,它致力于通过促进投资增加就业岗位、培育有活力和宜居的社区来加强纽约市的竞争地位,保持其作为全球城市的领先地位,包括利用基金资助那些受到飓风影响地区的经济增长和长期复苏。为了帮助一些小公司更好地从飓风灾害影响中恢复,NYCEDC还推出过专门的借贷和拨款计划。此外,纽约市住房保护和发展部(Department of Housing Preservation and Development,HPD)还担负着日常的住房管理任务,该机构以为低中收入家庭建设和维护可支付和高质量的住房,促进多样化的社区为使命,贯彻实施住房质量标准,提供财政资助,完善可支付住房的存量管理。许多废弃的建筑和场地通过HPD的项目和努力,已经转变成更安全和可支付的住房,以及更具有生机和活力的商业、公共、开放空间混合的新建筑。

大伦敦政府将城市更新统一称为城市再生(Urban Regeneration),明确表示进行投资是使伦敦成为世界上最好的城市甚至更好的城市中至关重要的一步,还把政府提供基金资助的城市再生项目作为一项主要的城市发展政策。其城市再生的战略与愿景是:希望创建更多充满活力的商业街和更好的室外空间,创造新的就业机会,帮助伦敦的企业发展壮大。大伦敦政府还认为创建更多有伦敦地方特色的区域是提高居民生活质量的重要途径,因为它可以保留并吸引各式各样的人和公司持续来伦敦进行投资,也有助于引入更多的游客。在大伦敦促进城市再生的各项基金中,High street基金帮助伦敦的商业街更好地发展和提高活力;Growing places基金旨在促进经济增长并释放就业岗位和更多的住房;London regeneration基金旨在将伦敦绝大多数的人才资源集中在创意和科技产业上。此外,大伦敦还有一个大型室外计划,该计划旨在通过对公共空间的投资改善城市的外观和感觉,提高生活在伦敦市每一个人的生活质量。大伦敦还特别关注基础设施的开发,特别是那些大规模铁路运输网络和横贯线交通网络的建设。大伦敦政府认为基础设施的开发可以确保城市再生机会的最大化,提高城市连通性,拓展现有的商业机会,同时也会创造更多所需的住房和就业需求,并认为如果没有这些基础设施的开发,伦敦将失去其在大都市竞争中的领先地位。

就东京都而言,除了国家在都市再生方面的规定,其特殊目标即使城市充满活力和魅力,增加城市基础设施的防灾能力,创造环境先进的都市,提高业务、商业、居住、文化等多种功能的合理安排,更新城市功能。在2011年制定的东京都心.临海地域等特定都市再生紧急整备地区,还要根据东京都希望成为世界第一都市的目标以及进一步强化国际竞争力的建设愿景,加强东京都的国际商务中心功能,提高国际金融中心集聚力,促进住宿、停留、居住、商业、医疗和教育等多功能中心的形成。为了推进都市市中心的宜居战略,需要在保持民营部门进行高质量开发的同时,灵活利用公用土地促进人们在市中心的居住,让无论是本地还是外地的人们都可以在东京舒适地生活,增加其作为国际都市的魅力,促进更多样化人才的集聚和交流。

(二)城市更新建立在多主体的合作,以及更多发挥私人部门作用的基础上

纽约市《A Stronger, More Resilient New York》报告指出,此次纽约市城市恢复计划的成功实施,主要得力于市政府办公室和市议会强有力的合作和领导。特别是长期规划和可持续管理办公室(OLTIPS)对各个部门和利益相关者的集中管理和协调。其中,涉及到的部门包括城市规划部(DCP)、环境保护部(DEP),公园和游憩部(DPR), 交通部(NYCDOT),纽约经济发展公司(NYCEDC),建造部(DOB),住房保护和开发部(HPD),住房恢复运行办公室(HRO)等。纽约市的住房恢复工作也十分注重市、州和联邦部门的合作,不仅与联邦住房和城市发展部、联邦危机管理局还与新泽西州、纽约州等部门共同开展住房恢复行动,分享活动经验和推动相关公共服务。纽约市住房保护和发展部的住房十年规划蓝图中指出要保护和修建未来200000套可支付住房,不仅需要城市资金的投入,更重要的还是更有效地激活私人部门的投资,而且预计2015-2024年资助这些可支付住房的建设和维护所需的414亿美元中,可以由市政府提供20.4%,州和联邦提供7.02%,私人部门则提供剩下的72.94%[10]。

大伦敦政府发布的2015年3月版伦敦空间开发和战略规划(简称伦敦规划)则在城市再生部分专门指出,地方政府要识别自己辖区的再生区域,设定空间战略目标,通过改善健康、安全、可达性、就业、环境和住房等区域发展框架和社区战略将再生、城市开发和交通开发融合在一起。同时,市长要和地方进行战略层面的合作,但地方应该是再生项目的主要执行部门,市政府只提供战略框架,或者是促进土地所有者、居民和企业主的合作,使城市再生达成各方都可以接受的、积极的发展目标[11]。

日本国家层面的都市再生政策认为城市问题的解决本就应该是相关部委、地方政府和私营企业之间的共同合作和参与的行动。而且认为都市再生项目更多的是要充分吸纳私人部门的意见,激发民间的活力,由民间部门扮演主导,公共部门进行支持。此外,还规定如果在东京都等都市再生紧急整备地域中,需要协调整合相关政府单位、地方公共团体等意见时,则可以组成紧急都市再生整备协议会,进行协调。截至2015年7月,整个日本共指定了63个都市再生紧急整备地域,12个特定都市再生紧急整备地域,认定了77个民间都市再生事业计划。其中,仅东京都就认定了38项。在这种都市再生机制下,政府的作用主要是制定都市再生地区范围,制定都市再生方针,对都市再生项目进行批准,提供技术支持、监管等。私营部门则负责提供更为具体的建造及规划成本,土地业主贡献土地或建筑物。

表2 纽约市、大伦敦、东京都城市更新的主要战略目标

注:根据纽约市、大伦敦、东京都政府网站资料整理

(三)城市更新更加注重以社区为主和以人为本

纽约市住房恢复运行办公室的住房恢复报告(one city, rebuilding together)指出在对受灾的住房所有者救济和加快恢复进程中,要注意让住房所有者提前知道未来的建造过程,以便更好地推动房屋征收工作,并提供有利于每个人选择适合自己的合同恢复方式。取消项目批准的优先等级,确保没有人会因为收入原因而被取消重建、征收赔偿等救济资格,以便更多的家庭可以得到救济。从多个渠道为受灾群众减负,包括与州立法和金融部门联合提供财产税减免,提供水费的减免等措施。此外,还特别强调要更好地吸引当地社区直接参与重建过程,如注重通过重建为当地居民提供就业机会,在社区、劳工组织以及其他合作者之间建立联系推动地区就业。任命专门主管增加社区和市政部门之间的协调,直接指派人员参与社区重建工作,增进居民对重建项目的理解,与当地非营利组织共同直接为房屋所有者提供援助。构建网站方便参与重建人员的项目申请以及对项目执行实施状态的查询,在线发布多种语言的项目指导手册[12]。

大伦敦的城市再生也是如此,伦敦规划指出城市再生主要的实施工具是社区战略和规划,以及地方层面的其他政策;再生项目应该考虑涉及居民、及更广泛利益相关者的需求,并最大化再生项目参与者可以获得的发展机会;鼓励允许社区和居民参与再生项目的咨询活动;城市再生规划和项目应该最小化对社区发展和商业发展的影响。

东京都都市再生事业在各个层面上也十分注重地方社区的意见,并强调在都市再生紧急整备地域指定时就必须事先征询并尊重地方公共团体的意见。而且通过法律规定民间可以积极参与都市再生的计划、事业、运营等。

(四)城市更新都有不同程度的规定和法规辅助执行

尽管纽约市和大伦敦的都市更新目前大都通过项目合作方式开展,但是二者在项目开发上都遵循申请批准或许可制度。

就纽约市而言,只要涉及土地使用改变,无论是城市更新还是区划的修订都必须通过城市规划部的申请和批准。这一程序被称为土地利用审查(ULURP),其实质是一种公共审查的形式,服从于城市宪章的规定。ULURP要求首先向城市规划部门提出申请和预先审定,城市规划部门将合格的申请文件提交给社区委员会。社区委员会会通知社区居民并召开听证会,并将结果告知区委员会,由区长审核。如果跨区还要和其他区委员会商议,然后将审核意见送交市规划委员会。市规划委员会召开全市居民参加的听证会,如果批准还可以添加某些附加条件。但如果市规划委员会不批准,项目就不能开展。如果市规划委员会批准,最后要递交市议会,市议会通过了送市长最终审核。通过这样的程序保证每个项目使所有利益相关者都可以接受和遵守。除此之外,日常的住房和社区更新项目还需要遵循纽约州的法律法规。纽约州住房和社区更新部门服务的一项主要内容就包括和利益相关者的沟通和交流,制定法规,日常管理,维护住房公平,制定政策等。

至于大伦敦,众所周知,其建设开发控制十分严格。所有的规划和开发申请,包括城市再生项目中土地用途和建筑用途的变更,都要通过规划许可。有些建筑用途变化、小的建筑功能替换和增加则可以不需要规划许可,但要具有所谓的可开发权。具体哪些是不需要规划许可的部分服从于对地方建筑设施影响和保护的要求。大伦敦政府通过这种方式可以保证城市再生项目更好地适应现有伦敦市的社区和商业区的特征。目前为了保证有足够的住房,并加快住房释出的速度,大伦敦政府争取到一个新的特殊的可开发许可权,允许在某些关键的商业区将商业办公用房转变为居住用房。为强化这一政策的效果,2013年伦敦市政府规划法的修正案中还增加了允许办公用房改变为居住用房时不需要经过规划许可的条款。

日本的都市再生,如上所述已经有了一整套的法规体系。《都市再生特别措置法》详细规定了都市再生机构、基本方针、地域整备方针、项目的立项程序等。其中,都市再生基本方针一般由都市再生本部负责制定,都市再生特别区域由都市规划决定,超过一定规模的民间都市再生事业由国土交通大臣认定。并规定只要被制定为都市再生紧急地域的地区就可以超越现有城市规划对于土地使用限制的一些规定,并制定了一系列为私人部门提供税收优惠和免息贷款等金融支持。此外还有《都市再生特别措置法施行令》、《都市再生特别措置法施行规则》、《都市再生安全确保规划》等与之相配和。具体到东京都的特别再生地区,还有东京都促进再开发指定区域规划运用标准对该地区容积率、项目申请程序进行具体规定。

五、我国特大型城市城市更新的背景和存在的问题

我国城市的发展是在长期计划经济体制向市场配置资源体制为主的渐进式转变背景下进行的,且一直是以政府主导为主。经历了1949-1957年自由发展的城市化,1958-1977年由于政策原因导致的非常规城市化、逆城市化和城市化停滞,以及1979年之后至今的城市化加速发展等多个时期。目前为止,短短几十年间已经经历了发达城市几百年走过的资源向城市聚集的过程,不仅已经形成了像北京、上海、广州和深圳等各种区域性和国际性的特大型城市,还涌现了京津冀、长三角、珠三角等世界级的城市群。而且随着国家地位重要性的提升,一些城市在世界经济格局中起到越来越重要的作用。

正如之前发达国家大城市将制造业转移出去,自己则转型为服务业中心一样,我国各特大型城市为了能够积极参与到经济全球化的进程中,也在经历这种经济转型和升级的过程。但由于这些特大型城市更多是在受国家政策倾斜的基础上发展起来,普遍现代化的速度滞后于城市化和工业化的速度,人口城市化的速度滞后土地城市化的速度。再加上传统社会阶层、意识形态、空间结构以及城市管理体制还没有及时得到转变,缺少相对完善的公共服务和政策储备,所以在内外部力量影响下,这些城市转型升级过程中出现了一些具有中国特色的城市问题。一部分如发达国家大城市发展过程中都存在过的交通过分拥挤、低收入群体居民居住条件恶化等现象。另一方面,虽然没有其他全球城市严重的种族不平等现象,但由于我国特有的户籍政策,在不同社会阶层之间也存在着日益凸显的种种社会不平等现象。而且由于我国各种资源和要素过于集中在大城市,还出现了不同于其他发达国家城市的常住人口持续增加,居民住房压力加大,公共资源、服务设施和就业岗位跟不上需求,社会保障缺失的问题。不同区域公共服务的不均等,中心城和新城发展不均衡,居住和就业空间不匹配的情况也十分常见。同时因为土地制度和产业转型政策的不相协调,还存在不同程度的建设用地空间有限以及土地低效利用和闲置并存的现象。再有就是在这些特大型城市居住和工作的人们对生活质量和生态环境质量的需求日益增加,社会经济的创新驱动发展对这些城市也提出更多、更高的要求。

在这些新的挑战下,北京、上海、广州、深圳、天津等许多特大型城市根据各自的特点和面临的不同问题,自发或被动地开展了大胆的探索与实践。广州市市场主导下以“旧城镇、旧厂房、旧村庄‘三旧’改造”为主要内容的土地节约集约利用型城市更新经验被国家发改委纳入国家综合配套改革试验区改革成果,在全国推广。上海市在以政府推动为主的老工业城区城市更新与改造中也积累了不少值得借鉴的范例。天津市对历史文化街区、历史风貌建筑的更新与保护也形成了一套完善的体系。北京中关村互联网金融中心的转型,“798”艺术区的文化创意产业也是很好的成功典型。各开发企业也在参与城市更新中逐渐形成了与政府合作、收购、联合等多种运作模式。一些城市规划部门和专家学者还提出了有机更新、微更新等一些新的有中国特色的城市更新理念。虽然各地有很多值得借鉴的案例甚至有相关政策进行配套,但整体而言,这些城市的城市更新还面临着许多困难和制约。

一是这些特大型城市更新目标上更多的是被动的对目前出现问题的回应和解决,还没有转变到深刻洞察所在城市特性,辨识未来发展问题和寻找未来发展机会的政策设计思路上。例如:《深圳市城市更新办法》仅指出其城市更新是一种对特定城市建成区(包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等)的一种综合整治、功能改变或者拆除重建的活动[13]。《上海市城市更新实施办法》中的城市更新虽然已将实施重点拓展为包括完善城市功能,强化城市活力,促进创新发展;强化社区服务,完善公共配套设施;增加公共开放空间,促进市民交往;改善生态环境,加强绿色建筑和生态街区建设;完善慢行系统,方便市民生活和出行;塑造城市特色,保护历史文化风貌,改善城市景观;改善基础设施和城市安全,保障市民安居乐业等多个方面[14]。但这些现有城市更新政策中大都没有提到如何根据未来中长期的城市发展目标,设计城市更新的主要内容并付诸实施,更没有上升到如何将提升城市特色和魅力与城市可持续发展相融合的层次。而从纽约市、大伦敦和东京都等全球城市在城市更新活动上的分析来看,这些全球城市的城市更新已经不仅涉及到土地和住房,还涉及到生活在这个城市的人,城市本身,城市发展的社会、经济和生态环境等多个方面,而且最主要是城市更新都以城市未来发展目标为核心。

二是城市更新运行上,虽然政府直接干预的成分逐渐减少,中央也不断向地方分权,但在个人、企业和政府共同对城市进行协同治理方面还没有建立起真正的合作机制,市场介入的程度还很有限。个人方面对城市更新的公共利益还不能很好的理解,社会力量也还没有能力参与到城市更新中。企业方面更多的受经济利益驱使,没有足够动力去执行大型的公共项目。政府则一方面在城市更新项目上的定位还不够明确,另一方面因为对城市更新后的一些利益还不能很好的放手,激发不起私人部门的活力。而且很多项目由于受到越来越复杂的因素制约,经济效益也越来越少,企业更不愿意参与。反观其他全球城市,公私合营等模式早已在城市更新项目中扮演重要的角色,并起到主要的作用。

三是城市更新在以人为本方面的政策设计上还有所欠缺。一方面由于户籍和土地制度的影响,土地成本和房价持续上涨,降低了这些特大型城市在住房、就业和生活方面的包容性和吸引力。而政府却没有很好的办法解决住房的可支付性问题,仅仅是被迫采用限购等行政手段进行应对。即便是希望通过大力建设保障房来从供给方面改善住房问题,但也还面临着居住区域公共服务均等化不够的问题,这种大型保障房社区建设是否可以起到引导人口合理分布、优化城市空间结构和改善居民居住状况的效果还尚未可知。另一方面,即便是我国较为发达的特大型城市,在向高端服务业转型和城市功能升级期间,尚缺乏对高素质人才和高新技术产业有吸引力和开放的金融或贸易政策,基础设施和营商环境。而且由于之前工业发展导向政策的影响,以及一直存在的经济发展与生态环境保护方面的矛盾,导致我国这些特大型城市在空气和环境质量方面还不尽如人意,影响了对城市发展所需人才的吸引力。

四是城市更新法规上,除了之前提到的上海和深圳出台了市级的城市更新办法,其他城市还没有城市更新方面的详细规定和操作方案,仍然是之前的旧城改造或拆旧建新思路。出台过相关法规的深圳市还由于一些条款制定的不够完善和明确,出现城市更新项目局部上的恶性竞争,以及各参与方对利益争夺纠纷加剧的现象[15]。而且在城市更新中经常会出现的土地用途和结构转换方面还受到现行较为刚性的城市规划和土地法规的限制。目前尚没有完善的土地退出和更新机制,导致土地使用效率不高,农村集体组织、原使用者、开发企业等单位对城市更新项目的积极性也不高。未来一段时期,一大批现存商业和工业土地使用权,以及一些住宅用地使用期限即将到期,到期如何处理这些用地也依然没有统一规定,影响利益相关者对未来土地再开发的态度和行为,以及地方政府、开发商和原土地使用权人的在使用土地上的收益分配规则制定。

六、我国特大型城市城市更新未来的发展思路

综合借鉴现有全球城市在城市更新方面的经验,立足我国特大型城市的特点和管理机制,未来我国各特大型城市在城市更新方面不仅要始终坚持以人为本,持续不断优化的更新,还要从理念、体制、实施和制度上构建适合我国城市更新发展的机制。

城市更新的理念上,宜根据城市定位不同,要面向未来世界发展趋势,依托战略性资源与核心竞争优势,提炼出适合自己城市的发展之路。在城市更新区域划定或项目确定时更多的从区域发展,城市功能定位角度上考虑。例如北京要依托是全国首都、政治中心、文化中心的定位,打造世界著名的古都和现代国际城市,同时依据京津冀一体化战略规划,实现协同创新、区域生态环境保护和交通设施建设的一体化发展。上海则不仅要在四个中心基础上实现2040年努力建设成为具有全球资源配置能力、较强国际竞争力和影响力的全球城市目标[16],还要发挥长江三角洲城市群核心城市的辐射带动作用,并合理疏散其非核心功能。同时,借鉴世界不同城市和地区提出并付诸实践的紧凑型发展,精明增长,公共交通导向的土地开发,适度和有机更新等思想,保证社区和邻里空间保护与城市更新的协调。重视利用历史遗产保护、生态导向和重大事件导向等方式来对原土地低效利用和废弃区域进行改造和更新,更多的促进闲置和公共土地参与更新。通过引入文化产业和创意产业提高城市更新项目的综合效益,实现城市的转型升级。

体制上,建立政府,原权利人、社区,开发者、第三方等多方参与平台,更新需求的对接平台,协商和融资平台,形成一个自上而下和自下而上推动相结合,第三方协助的多中心治理结构。政府要认清在不同类型更新活动中的地位,进行差别化的引导,适当下放权力和让利。在保留政府划定城市更新单元、审批规划和实施方案、建设许可和监督、利益协调等方面职能的同时,赋予公众在城市更新单元设立、规划建设等过程中的参与权利。加强第三方如半官方、研究机构或非营利组织在城市更新标准制定,提供咨询、监督等的咨询和协助作用。对企业参与城市更新项目的,要完善项目筛选、参与企业选择、融资管理和后期运营的监管。

实施上,要更加注重以人为本。重视社区和原土地权利人的真实需求,提高其对社区网络和文化遗产的保护意识,减少传统文化和社区习惯的流失。采取谨慎和差别化的城市更新方式,针对不同区域原有城市空间和社会网络基础的特点,对城市更新类型进行区分,并因地制宜地进行差别化对待。高度重视城市更新前的确权工作,也可以引入第三方确权评估单位促进以后利益分配工作的顺利开展。注意更新单元定期的评估和平时的监督,建立完善的准入和退出机制。

制度上,考虑对城市更新进行系统性的立法,为未来城市更新的顺利实施和更新后的利益共享创造条件,抑制现有类似行动中的各种违法和短视行为。制定明确的城市更新区域划定和协商制度,实施细则等。完善土地用途管制和规划技术标准,提高土地利用和城市规划的弹性。稳步推进城乡一体化建设用地市场的改革,试点允许自行开发、多元主体协议等城乡统一的土地开发模式。制定更合理的土地权利转换和差异化补偿的政策和方法,在保障社区居民和原土地使用者利益的基础上,增加政府、社会和个人的成本分担和协议共建机制,理顺土地增值收益在政府,集体经济组织,用地企业和原权利人的合理分配关系。倡导城市中心区适度的土地混合使用,通过用地和建筑物功能的空间混合提高土地使用效率,构建高效的、多样的土地利用模式。提供激励措施促进城市更新,研究制定村集体或企业在贡献公共设施和公共服务用地时,在保护耕地或绿地时,在保护历史建筑时的容积率奖励和转移以及税负减免等政策。规范开发商、农村集体、市民和原用地企业的开发和改造行为,限制其过度逐利行为,构建更为全面的监督管理措施。

图1 城市更新机制构建图

[1]崔珩.西方大城市空间结构发展的经验与启示[J]. 西南交通大学学报(社会科学版),2011,(12)3:111-115.

[2]朱启勋.都市更新——论与范例[M]. 台北:台隆书店,1982.

[3]王兰,刘刚. 20 世纪下半叶美国城市更新中的角色关系变迁[J].国际城市规划, 2007,22(4):21-26.

[4]布赖恩·贝利. 比较城市化[M].北京:商务印书馆,2014.

[5]董奇. 伦敦城市更新中的伙伴合作机制[J].规划师, 2005(4):100-103.

[6]罗伯茨,塞克斯. 城市更新手册[M]. 中国建筑工业出版社,2009.12.

[7]Timothy Barnekov, Robin Boyle, Daniel Rich . Privatism and Urban Policy in Britain and the United States[M]. Oxford University Press, USA.1989.

[8]The City of New York. A Stronger, More Resilient New York[R].2013.

[9]都市再生特别措置法[Z].2002.

[10]The City of New York. Housing New York: A Five-Borough, Ten-Year Plan[R].2014.

[11]Greater London Authority. THE LONDON PLAN:Spatial Development Strategy for Greater London[R].2015.

[12]The City of New York. One City, Rebuilding Together[R].2014.

[13]深圳市人民政府. 深圳市城市更新办法[Z].2009.

[14]上海市人民政府. 上海市城市更新实施办法[Z].2015.

[15]东方早报. 城市更新“七年之痒”急需明晰“游戏规则”[EB/OL]. http://epaper.oeeee.com/epaper/H/html/2016-07/01/content_51845.htm.2016.7.1.

[16]上海市人民政府. 关于编制上海新一轮城市总体规划指导意见的通知[Z].2014.

(本文责编:王延芳)

Study on New Mechanism of Urban Regeneration in China’S Megalopolis:Compare and Implication of Three Global Cities

WU Guan-cen1,2,NIU Xing2,3,TIAN Wei-li4

(1.School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444,China;2.ProgramonChineseCities,UniversityofNorthCarolinaatChapelHill, 27599;3.SchoolofSocialandPublicAdministration,EastChinaUniversityofScienceandTechnology,Shanghai200237,China; 4.CollegeofFineArts,ShanghaiUniversity,Shanghai200444,China)

Urban regeneration is an effective method to solve metropolitan problem. Though some differences exist in the background of urban regeneration among New york city, great London and Tokyo, it is found that there are some common basic rules of the strategic target, action subjects, implementation focus, auxiliary policy in these cities. Our megalopolis governors should learn the experience from these cities and create more proper urban regeneration mechanism to settle the facing puzzle on governance idea, regimes, management policy and institutional base.

megalopolis; urban regeneration; mechanism

2015-12-25

2016-04-20

中央高校科研业务基金(WE1321001);上海市人民政府发展研究中心面向未来30年的上海发展战略研究课题“上海城市土地空间资源潜力、再开发及城市更新研究(2014-A-28-A);国家公派访问学者项目资助。

吴冠岑(1981-),男,河南新乡人,博士,上海大学管理学院副教授,研究方向:土地和房地产管理。

F299.23

A

1002-9753(2016)09-0088-11