西藏人口受教育程度的结构差异问题及其对策研究

——基于六普数据的分析

蒋志远

(中山大学社会学与人类学学院,广州 510275)

西藏人口受教育程度的结构差异问题及其对策研究

——基于六普数据的分析

蒋志远

(中山大学社会学与人类学学院,广州510275)

运用2010年全国六次人口普查数据,对西藏自治区人口受教育程度有关方面的地域分布、性别分布、年龄分布、行业分布、城乡分布等结构差异问题进行了概括和分析。文章认为,西藏人口受教育程度的结构差异所造成的社会张力需通过具有针对性的人口文化教育结构优化对策来加以解决,进而化解西藏人口文化素质的制约性因素,从根本上扭转西藏教育发展的人口结构性困境。

西藏;结构差异;教育发展;对策

人口受教育程度是人口素质结构的重要组成部分,是反映一个地区、一定时点总体内部中人口科学文化质量水平的重要指标[1]。它不仅是人口的重要社会特征,也是影响社会发展的主要因素之一[2]。随着我国社会经济发展的加快以及“科教兴国”战略的不断实施,人口的教育问题在我国人口结构转型的过程中成为所必须要关注的议题。西藏作为地形地貌复杂、藏族人口占主体的自治区,人口主要集中在农牧区且人口分布较为分散,给西藏教育基础设施建设带来了很大难题。加之西藏农牧民的文化教育观念较为落后、农牧区办学条件差等诸多主客观因素的制约,西藏人口受教育程度的结构差异问题较为突出,并表现在全区范围内不同地域的、性别的、年龄的、行业的、城乡的等人口结构的诸多方面,成为西藏教育落后和贫困的症结。因此,西藏教育的发展问题必须考虑人口受教育程度的结构差异问题,这是制定有效的人口教育发展战略的重要依据。基于“六普”人口统计数据[3],本文统计分析了西藏人口受教育程度的结构差异及其中所蕴含的各种问题,并提出对策建议。

一、西藏人口受教育程度的结构差异情况

人口受教育程度结构作为人口文化素质结构的重要组成部分,主要是指人口受教育程度的结构性分布情况[4],下面主要分析区域分布、性别分布、年龄分布、行业分布和城乡分布等维度,深入分析西藏人口受教育程度的结构差异问题。

1.地域结构差异

表1统计显示,西藏各地人口受教育程度普遍不高,且存在着较为明显的地域性差异特征,主要表现为:(1)拉萨市、山南地区未上过学的人口比重相对较低,分别为19.59%、21.55%;而那曲地区、昌都地区和阿里地区则较高,分别为50.11%、44.70%和43.93%,比重最高和最低相差度达30.52%。(2)在中学教育方面,拉萨市在整体上要优于其他地区,其初、高中人口比重分别为21.10%和9.47%,而其他地区则不同程度的偏低,其中那曲地区的中学教育人口总比重最低,初、高中人口比重分别只有8.38%、2.78%。(3)在高等教育方面,各地区的人口比重差异凸显,以本科教育为例,拉萨市和林芝地区的本科文化程度的人口比重最高,分别为5.56%、4.99%,而最低的昌都地区只有0.94%。

表2和图1显示了2000年、2010年西藏各地15岁及以上文盲人口的比重。从中可以看出,西藏各地的文盲人口状况在静态和动态上都存在着不同程度的地域差异。静态来看,拉萨市的文盲人口数量无论在2000年还是2010年均低于西藏其他地区,分别为26.20%和20.07%,而同比最高的昌都地区则为64.75%和46.24%。从动态的文盲人口下降率来看。阿里地区、那曲地区和昌都地区的文盲人口下降率较高,10年间分别下降了27.89%、22.91%和18.51%;拉萨市、林芝地区的下降率则较低,分别为6.13%、8.03%,林芝地区的文盲人口绝对数量还有所上升。

表1 2010年西藏各地区6岁及以上人口受教育程度的比重分布(%)

表2 2000、2010年西藏各地15岁及以上文盲人口比重情况(%)

图1 2000、2010年西藏各地区15岁及以上文盲人口比重情况(%)

2.性别结构差异

表3统计显示,西藏人口在受教育程度方面存在着明显的性别差异。(1)在未上过学方面,女性高出男性13.38%,劣势十分明显(2)在受教育的不同阶段,女性普遍低于男性,其中小学教育的性别差异最高,其次为初中和专科教育,女性比男性低了6.96%、4.08%和3.61%。总体而言,受教育阶段越高,两者差异度越小。

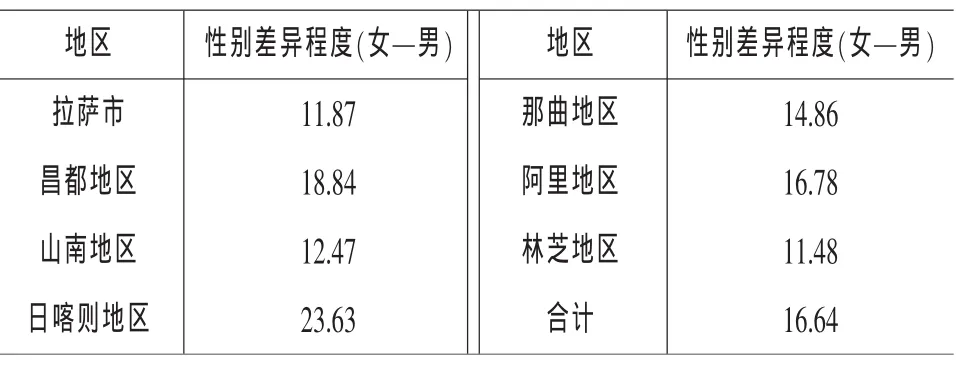

表4统计显示,西藏各地的文盲人口普遍存在着较大的性别差异。西藏各地的女性文盲人口比重要普遍高于男性,其中日喀则地区、昌都地区、阿里地区的性别差异最大,分别为23.63%、18.84%、16.78%,性别差异最小的林芝地区也高达11.48%,拉萨次之,为11.87%。性别差异最大值和最小值的相差度为12.15%。

表3 2010年西藏6岁以上人口受教育程度的性别比重差异(%)

表4 2010年西藏各地区文盲人口占15岁以上人口性别比重差异(%)

3.年龄结构差异

表5统计了15岁以上各年龄段人口其不同受教育程度的比重分布,从中可以看到如下几个特点:(1)随着年龄的增长,未上过学的人口比重也逐渐增加,年龄越大,其增长的幅度也越大。最低值与最高值的相差度高达63.49%。(2)年龄段数值越大,受中学教育和高等教育的人口比重越低。中学教育最低值与最高值的相差度为36.93%,高等教育的最低值和最高值的相差度为11.02%。

表5 2010年西藏各年龄段人口受教育程度的比重差异(%)

表6统计发现,西藏文盲人口占到了15岁以上人口的32.29%,且不同年龄段的差异也较为显著。(1)从占文盲总人口比重来看,25-34岁、35-44岁、45-54岁年龄段人口所占比重最高,分别为21.54%、21.20%、17.00%。(2)从占其年龄段比重来看,年龄段数值越高其文盲人口比重也随之升高。文盲人口比重最小的15-24岁年龄段其数值为15.97%,而最高的75-84岁年龄段其数值为78.83%,两者相差62.86%。

表6 2010年西藏15岁及以上文盲人口的年龄差异(%)

4.行业结构差异

表7统计显示,西藏各行业人口受教育程度存在着明显的差异性特征,主要表现为:(1)文化程度较低的人口在农林渔牧、建筑、交通运输、制造、住宿餐饮、批发零售等行业的分布比重较大,综合未上过学和小学两项指标计算的话,其在上述行业中的人口比重分别为89.45%、55.12%、48.98%、48.12%、 42.56%、42.29%;而在教育、科学研究、金融等行业比重则较低,分别为6.23%、8.85%、9.47%。(2)文化程度较高的人口在教育、公共管理、科学研究、金融、信息传输等行业的分布比重较高,综合专科、本科和研究生三项指标计算,其比重分别为79.24%、62.44%、59.35%、59.31%、45.77%。而在农林渔牧、建筑、居民服务、住宿餐饮、批发零售等行业中的比重最低,分别为0.33%、2.94%、3.86%、4.45%、5.70%。

表7 2010年西藏各行业中劳动者受教育程度的比重差异(%)

5.城乡结构差异

从表8显示的数据可以看出,西藏人口在受教育方面存在着明显的城乡差异,同时乡村女性在受教育方面存在着明显的劣势,主要表现为:(1)乡村未上过学的人口比重比城市、城镇分别高出了26.11%、20.42%。其中女性未上过学人口比重方面,乡村的性别差异比城市、城镇高出了5.59%、3.20%。(2)乡村接受中学教育、大学教育的人口比重与城市、城镇相比较劣势较大。中学教育以高中为例,分别比城市、城镇低了12.45%、9.39%;大学教育以本科为例,乡村相较于城市、城镇低了7.20%、7.03%。

表8 2010年西藏6岁以上人口城乡受教育程度比重差异(%)

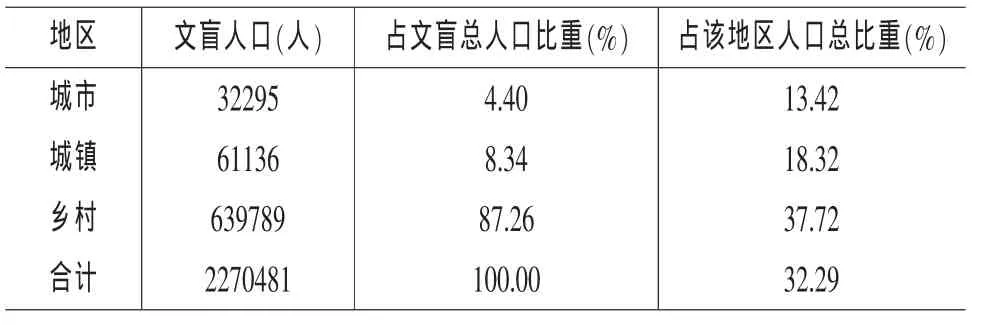

表9 2010年西藏15岁及以上文盲人口的城乡比重差异(%)

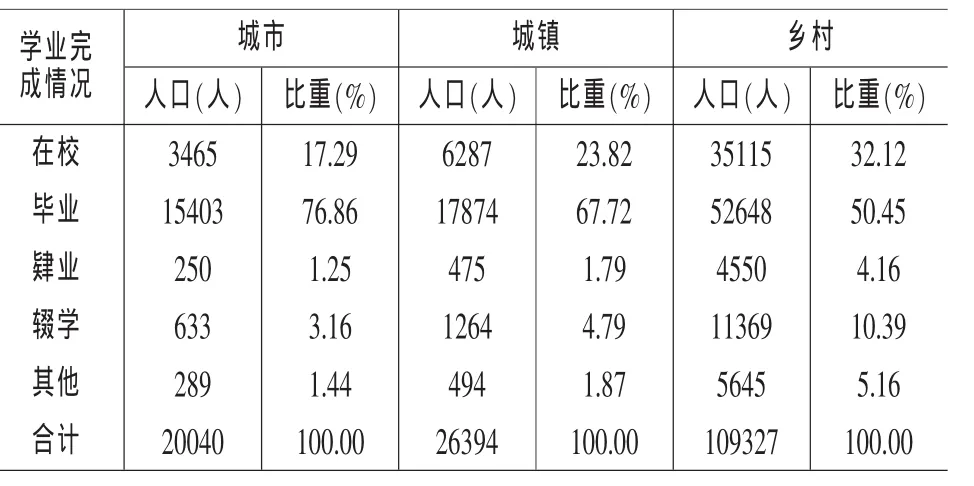

表10 2010年西藏6岁及以上人口学业完成情况的城乡比重差异(%)

表9显示了西藏城乡文盲人口的比重分布情况。可以看出,绝大部分的文盲都分布在乡村地区,占到了文盲总人口比重的87.26%,且占到了乡村总人口比重的37.72%。城市、城镇的文盲人口虽然占文盲总体比重较低,但是占各自地区人口的比重仍较高,分别为13.42%、18.32%。

表10数据显示了西藏6岁及以上人口的学业完成情况。可以看出,在教育完成质量方面,城乡差距依然不小,主要表现为:(1)乡村完成学业的人口较城市、城镇分别低了20.41%、17.27%。同时,乡村在毕业人口方面还存在着性别差异,女性毕业人口较男性低了5.17%,且性别差异度较城市、城镇高出了1.65%、3.06%。(2)乡村肄学、辍学的人口占乡村总人口比重较高,其中肄学率为4.16%,比城市、城镇分别高了2.91%、2.37%;乡村辍学的人口比重为10.39%,比城市、城镇分别高了7.23%、5.60%,在性别差异方面则尚不十分明显。

二、西藏人口受教育程度的结构差异对西藏社会的影响

从西藏人口受教育程度的结构差异可以看出,当前西藏教育的结构性问题十分突出,教育发展的整体形势较为严峻。如果这些问题得不到很好地解决,将不利于西藏人口文化素质的整体提高,同时也会给西藏社会经济现代化进程的推进以及社会人口的和谐发展产生负面影响[5]。下面对西藏人口受教育程度的结构差异对西藏社会的影响进行具体分析,以探析其所存在的显性和隐性的问题。

1.人口文化素质的地域差异与西藏社会的和谐发展。西藏人口受教育程度的地域差异较为显著,部分地区大学人才匮乏,人口文盲率较高,且各地区扫盲工作的进展也各不相同。这种差异使得人口文化素质较差的地区无法有效地开发当地的人力资源,使得地区社会建设缺乏必要的人才支持。长此以往,不仅会对西藏实现全区发展的现代化进程造成巨大障碍,也会对西藏社会的整体和谐以及地区的长治久安造成不利影响。

2.人口文化素质的性别差异与西藏女性的发展。从上述相关统计可以看出,西藏女性的文化素质要远低于男性,主要表现在其较高的文盲率、肄学率和辍学率。值得注意的是,这种人口文化素质的性别差异在西藏各个地区都有突出的表现。这种情况对西藏女性社会地位的提升、优生优育以及子女的教育都会产生不利影响,进而也会制约西藏社会人口素质的整体发展。因此,西藏女性的教育问题值得高度重视。

3.人口文化素质的年龄差异与西藏中、青年人口的社会融入。从西藏人口受教育程度的年龄差异可以看出,西藏的中、青年人口存在着大量的文盲,并在文盲总人口中占据较大比重,同时其大学教育程度的人口比重也偏低。从现实情况来看,这部分人口是西藏适龄劳动力的主力军,但是其整体较低的文化素质水平势必会影响其社会融入的能力,并对其社会参与、工作选择以及在具体工作中的效率和能力产生制约作用。这不仅不利于劳动者的自身发展,也会阻碍西藏现代化进程的稳步推进。

4.人口文化素质的行业差异与西藏产业结构升级问题。从相关统计数据可以看出,西藏不同产业中的劳动力分布具有明显的二元性特征,即文化水平较低的劳动力集中在体力型、服务型产业中,而智力型、管理型产业则较多集中了文化层次较高的劳动者。从人力资源与产业发展的关系来看,如果某一产业当中的劳动力整体文化水平偏低的话,就会无法高效地对该产业结构中的人力资源进行配置,进而造成产业发展的滞后性以及与其他产业联动效能的降低,给西藏的产业结构升级带来困难。

5.人口文化素质的城乡差异与西藏乡村教育的发展。乡村教育是确保农村底层人员向上流动和阻止贫困代际传递的有效途径[6]。然而统计数据显示,西藏人口受教育程度方面城乡差距明显,相较于城市、城镇而言,西藏乡村教育的“三高两低”现象更为突出,即文盲率高、肄业和辍学率高、性别差异率高以及偏低的入学率和大学人才比例。由于西藏的人口主要分布于乡村,如果乡村教育的发展滞后问题得不到有效解决,不仅会给西藏文化教育事业的发展带来阻力,同时也会给西藏乡村的扶贫工作以及各项事业的开展产生不利的影响。

三、优化西藏文化教育结构推动西藏社会发展的对策建议

从综上西藏人口受教育程度的结构性差异对于西藏社会的影响进行分析,提出若干具有针对性的对策建议。西藏的文化教育问题实际上就是一种人口结构性问题,因此要积极通过人口文化素质结构优化来不断调和西藏人口受教育程度的失衡现状,以提升全区的人口文化素质水平,进而促进西藏社会的全面发展。

1.针对西藏人口受教育程度的区域失衡问题,应当从基础设施建设和人才战略这两方面入手。一方面,要加强对于教育薄弱地区的财政倾斜力度,不断完善其学校、图书馆等文化基础设施建设。同时还要积极建设相关教育网络系统设施,通过大力发展远程教育,以满足偏远地区的教育需求;另一方面,要制定行之有效的人才战略。由于西藏部分地区本土人才的匮乏,积极吸引外来人才来推动地区经济文化的发展成为了最为迫切的现实需求。因此在条件较差的地区除了制定相关优惠政策、增加人才资金投入以外,还要不断完善相关的人才援藏计划,以确保西藏各区域社会的发展可以得到有力的人力资本保障。

2.鼓励性政策和强制性政策相结合,积极提高女童入学率和升学率,切实保障西藏女性的受教育权利。女性人口文化素质的提升有利于其培养科学生育观念、行为以及对下一代子女的全面、健康成长和教育,同时有利于提高其民族人口的整体素质[7]。因此,针对西藏女性受教育程度低下的问题,在积极加强宣传教育的同时,还应当制定相应的鼓励性政策,如为贫困家庭的女童在入学上提供一定的助学金支持,对有升学意愿的女生给予后续经济保障等。同时应当看到的是,女性入学率偏低与落后社会观念也存在着一定联系,如家庭忽视女童教育、不愿女童继续教育等。因此,强制性教育政策在当前仍有必要,尤其要将女童受基础教育的义务性原则贯穿于西藏各个区域。

3.加强继续教育和各类职业培训,提升受教育程度偏低的中、青年的文化素质水平。针对西藏还存在大量已脱离正规教育且文化水平偏低的中、青年群体,应加强各地继续教育的建设,以保障这一部分群体还有机会提升自己的知识水平和文化素养。同时还要根据当地条件和需求,抽调教师和专家定期举办各类义务性职业培训,尤其要对整体受教育程度偏低行业中的劳动者的职业培训开展提供政策、物质以及人力上的保障,最大程度弥补教育缺失所造成的劳动力水平有限的问题。

4.产业的优化升级离不开专业人才的推动作用,因此针对西藏部分行业高学历人才短缺的问题,需要通过“内部优化”和“外部吸纳”这两方面来进行劳动者文化素质结构的优化配置。“内部优化”的措施是通过职业技术培训、各项文化教育活动的开展来不断提高行业中受教育程度偏低劳动者的文化素质水平,同时重视行业中技术能人的带动作用;“外部吸纳”就是通过鼓励的措施积极吸引高学历人才,尤其是专业技术人员能够投身于人才紧缺的行业中来,并就西藏人才紧缺行业制定相关的高校定向培养计划,并给与一定的优惠条件,为未来行业的发展进行有效的人才储备。

5.西藏乡村的教育落后问题并不是一个孤立的问题,而是与贫困、农牧区教师匮乏、农牧民教育观念落后等社会问题紧密联系在一起的。因此,其乡村教育问题的解决应当是多管齐下的,在不断消除乡村经济贫困以及加强乡村教师培养的同时,还要通过各种教育宣传方式扭转不利于乡村教育普及的落后文化观念,增强农牧民具有自我发展意识的“文化自觉性”。只有经济扶贫和文化扶贫紧密联系在一起,才能更为有效地促进乡村教育的发展。筝

[1]刘长茂.人口结构学[M].北京:中国人口出版社,1991.

[2]娄淑华.论人口素质在和谐社会发展中的作用[J].人口学刊,2005(4):6-9.

[3]西藏自治区第六次人口普查领导小组办公室.西藏自治区2010年人口普查资料[M].北京:中国统计出版社,2012.

[4]吴良平,贺梦姣.新疆生产建设兵团人口文化素质结构差异及其问题研究——基于六普数据的分析[J].西北人口,2015(6).

[5]马戎.关于中国少数民族教育的几点思考[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2010(1):6-18.

[6]范先佐.乡村教育发展的根本问题[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015(5):146-155.

[7]陈华.西藏女性人口的受教育程度分析[J].西藏大学学报,1997(2):57-60.

The Research on Demographic Structure Difference of Educational Degree and Its problems in Tibet:Based on the Data of the Sixth Census

JIANG Zhi-yuan

(Sociology and Anthropology,Sun Yat-Sen University,Guangzhou Guangdong 510275,China)

Using Tibets 2010 Population Census data to analyze the structure difference of educational degree on distribution of region,sex,years,industry and urban-rural of Tibets population.The paper thinks the social tension which triggered by demographic structure difference of education degree in Tibet should be solved by the solution of optimization of population cultural structure,then resolve the restriction factors of Tibet populations cultural quality and turn the dilemma tide of its educational development.

Tibet;Structure Difference;Educational Development;Solution

C924.25

A

1007-0672(2016)03-0051-05

2015-12-25

国家社科基金项目“新疆牧民流动人口就业问题研究(14BMZ083)”。

蒋志远,男,河北石家庄人,中山大学博士生,研究方向:民族人口学、教育人类学和乡村人类学。