高校外专建言高校建设

文/陈 歌(北京大学国际合作部专家办公室)朱洁媛(中国高教学会引智分会秘书处)

高校外专建言高校建设

文/陈 歌(北京大学国际合作部专家办公室)朱洁媛(中国高教学会引智分会秘书处)

2016年6月3日,北京大学、清华大学、复旦大学、南开大学等近50所高校的百名外国专家与外专事务主管齐聚陕西杨凌西北农林科技大学,参加中国高教学会引智分会主办的“2016高校外籍专家工作交流研讨会”,为新时期中国高校外国人才引进与建设世界一流大学建言献策。

2015年,在北京大学倡议发起的首届“高校外籍专家研讨会”上,外籍专家针对中国高校外国人才引进与服务工作机制改善、英文课程建设和课题教学方法创新实践等议题分享经验并提出建议。

今年的研讨会除了继续关注人才引进工作机制、课堂教学方法等,还聚焦中央精神和国家战略,增加了中国高校如何利用“一带一路”战略机遇扩大对外智力交流,中国高校怎样更好地建设世界一流大学并保持地区特色等议题。

建议一:完善多元投入 吸引优秀外籍人才

聚天下英才而用之,实现人才优先发展,应完善多元投入机制。

“中国高校要进一步吸引优秀外籍人才,开展国际合作,仅加大经费投入是远远不够的。”四川大学的Jason J.Chruma 教授给出三条建议,一是要健全工作和服务平台,建立包括学校领导层、行政部门、国际事务部门、学院、教职人员等多部门联动的引智体制机制,建立与国际接轨的人才选拔和工作服务平台,加大外籍人才资源的开发和供给;二是扩大人才对外交流,不仅要利用现有国际专业组织交流平台,还要更积极主动走出去招揽人才,鼓励教职人员更广泛地参加国际学术交流与合作;三是组建由外国专家组成的招聘工作委员会,统筹安排人才开发培养经费,注重发展中国家和发达国家人才引进平衡等。

山东大学Rolf Muller教授从山东大学与美国弗吉尼亚理工大学正在筹备的联合机构聘用教职人员的例子出发,认为高校引入有国际知名度、有丰富科研学术经验的高端外国专家固然重要,因为他们往往可以明显提升一个学校或一个专业的学术水平,但我们更应该注重吸引处在职业生涯早期的优秀外籍人才。这些海外青年人才在本专业领域出类拔萃,对在中国工作热情高,科研能力较强,通过一定时间的训练和实践将成为学校教学科研发展的主力军。

此外,多数外专也提出希望中国政府和高校应进一步整合人才引进管理服务资源,优化机构与职能配置,改变当前多部门管理、分散化、碎片化的问题,尽量简化外国人才来华手续办理程序,为优秀外籍人才来华工作生活提供更多便利。

建议二:扩大人才开放 留住并用好外籍人才

引进人才的最终目的是“用”,更重要的是如何让外籍人才在本地“落地生根”,发挥出外籍人才的最大优势,这考量着中国政府和高校的智慧。

Jason J.Chruma 教授直言学校特别要为外国人才在中国工作与生活的“软着陆”、文化适应与融合提供支持,例如:及时更新学校、住宿、薪水待遇、研究资金来源等相关双语介绍资料;同时要建立人才在工作单位可持续发展的路径,包括提供关于中国文化的互动教育,为外国专家及其家人提供定期的汉语教育;提供行政或领导职位的工作机会,为引进的优秀外籍人才提供终身教职和研究自由等。

西南科技大学外国语学院Alex Rivera教授认为中国政府应该进一步放宽中国“绿卡”限制,为外籍人才长期稳定在华工作提供便利。今年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》,这表明中国将放宽外国人永久居留证制度,引进更多人才助力创新驱动发展。希望今后中国能加大对外国人永久居留服务管理的改革和创新,扩大实施力度和范围,为永久居留的高端外国人才提供在出入境、就业、购房、子女入学、社会保险等方面的待遇和便利,激发外籍人才来华长期工作的活力和激情。

外交学院Simon Jon Jacobson等部分专家还提出应该进一步更新留才用才的理念,遵循国际人才流动规律,支持外国专家定期回国和参加对外学术交流活动的需求;同时也希望中国高校能够为外籍人才事业发展提供更多支持平台,着眼实效,包括营造良好工作环境和行政支持,提升中外团队工作融合度和执行力,建设成果转化基地,构建世界级学术交流、技术共享公共平台等。

建议三:激励人才创新 建设世界一流大学

“世界一流大学应该做到教学与研究相长。”复旦大学Alexander Solovev教授以工程学为例,描绘了他认为世界一流大学应该具备的素养。

从研究的角度来看,研究型的大学应该致力于支持三个目标:国际安全、医疗保障和就业。它应该有“好学”的环境,能够引领边缘研究、积极创新。发现、发明和创新需要打破学科之间的壁垒,使原本独立的学科结合在一起。对于教学,Solovev教授主张大学应该同时教授知识并且解决问题,尤其是一些社会上十分紧要的问题,例如气候变化、清洁能源、大城市和医疗保障等等。世界一流大学应该在研究方面保证学生亲自动手参与到真正的研究中,通过融合技术、院系之间的协作来激发学生们的热情和动力,发展学校的实验室和研究机构。

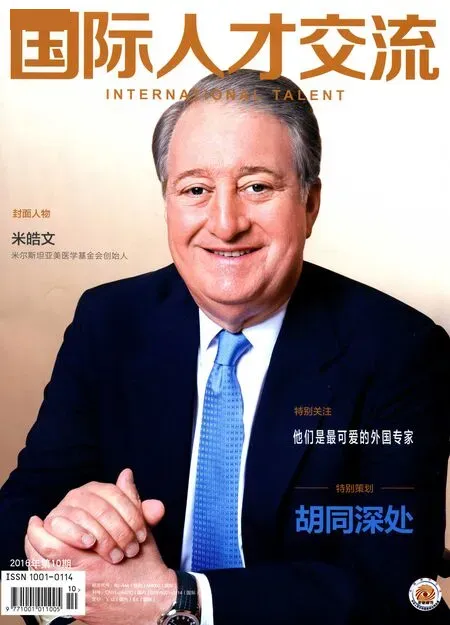

“2016高校外籍专家工作交流研讨会”在西北农林科技大学召开

四川大学Vesselin Gueorguiev教授以四川大学匹兹堡学院为例,认为建立世界一流大学主要有三项重点工作,首先是建立新型基础设施和机构,通过建设有别于传统教学空间的新教学楼,例如小组讨论教室、学生大厅、语言训练室等为学生们营造更积极的学习和交流环境;其次,要与世界一流机构建立合作关系引入优质教育资源,除四川大学匹兹堡学院外,Gueorguiev教授介绍了2006年开办的上海交通大学密歇根学院项目、2013年的上海纽约大学以及2014年的昆山杜克大学和中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院等国际合作经验;第三是要参考国际上先进的教学方法,四川大学匹兹堡学院采用匹兹堡学院的工程学课程、学分系统和全英教学,发展积极学习和学习者中心的教育法,和工程教育研究中心(EERC)紧密合作,采用翻转课堂等教学法,在国际化工程学教育中独树一帜。

建议四:实事求是 在国际化发展中保持本地特色

对于一所世界一流的大学如何在国际化发展中仍然保持本校和本地区的特色,北京师范大学Gregery William Misiaszek和清华大学Kihwan Kim等多数与会专家认为,与经济的全球化不同,文化教育的国际化并非是全球趋同化。

中国历史文化悠久,有不同于其他国家的独特历史人文传统、价值体系和教育理念,西方国家的高等教育体系并不完全适用于中国的大学教育。中国大学在发展国际化的道路中,必然要与传统文化和地区特色相结合,一方面采取开放的心态,多学习借鉴吸收世界高等教育优秀成果;另一方面应做到尊重、支持和发展地方文化和历史,将世界先进教育理念和成果与本地区特色融合,建立强合作性的教育体系,并且增进地区间、国家内和国家间的交流。

建议五:创新技能培训 变革互联网+时代大学课堂教学模式

外籍专家结合自身在华授课实践经验,分享了他们在互联网+时代借助微信、微博、QQ、视频、图片和歌曲等多媒体技术,增加课堂讨论与小组互动、进行课堂演讲等方式提高学生学习兴趣与积极性的创新实践。他们提出在外语课堂教学中应注重提升中国学生解决问题、团队协作和沟通交流技巧等建议。

“互联网信息技术的日新月异使得学生比以往任何时候都更容易获得信息,但是如何在众多的信息资源中甄别得到准确而有用的信息是一个大问题,因此培养学生的批判性思维非常重要。”南开大学Tucker Arnold教授着重谈到中国学生的批判性思维有待加强。清华大学John Smagula认为,互联网+时代特别强调学生创新思维能力。“尽管我们身处互联网+时代,但解决问题核心能力是一样的。互联网+的目标是集合互联网技术用生产和交易来推动经济的发展。不管学生将要从事哪个领域,都需要有创新。而创新思维最关键的一点是要有解决问题的思维意识。”他建议教师将课程知识与培养学生解决问题能力意识相结合。

中山大学Edward McDonald教授着重陈述了传统课堂和互联网+课堂的区别,互联网+课堂更加强调互动性、以学生为中心和问题解决。信息技术虽然使得课堂从线下走上线上,活动内容也更加丰富有效,但并不能解决一切问题。无论是线上或线下课堂,最重要的还是师生间的互动,信息技术应该帮助而不是代替师生间的互动交流。

外国专家点赞高校外专研讨平台

“高校外籍专家工作交流研讨会”让所有参与活动的外国专家感到新鲜和自豪。他们会前精心准备演讲稿,会上踊跃发言就主题相互沟通,甚至在午饭和茶歇时间也不忘互相交流探讨。

“这个交流平台非常不错。我在中国参加过类似小范围的交流研讨,但同时与这么多中国顶尖高校的中外同行研讨,为中国大学国际化发展建言献策还是第一次,希望每年都有这样的交流机会。”西安交通大学Guilherme Vilaca教授感慨地说。

上海大学悉尼工商学院Jason Barry West也表达了对这次活动的赞赏:“中国现在越来越具有对外开放包容的心态,近年国家、地方政府和学校都组织了不同形式的外国专家座谈会,听取我们这些外来人才的思考建议,今天我也很荣幸能够参与其中。”

“我来自挪威,非常高兴应邀参加这样一场讨论,认识了很多同在中国高校工作的同行,研讨对我自己的工作有很多启发,我想以后有更多机会与他们合作交流。”复旦大学北欧中心Magnus Jorem也兴奋地说道。