西夏时期重修莫高窟第61窟原因分析

朱生云

(1.陕西师范大学 美术学院,陕西 西安 710119;2.敦煌研究院 网络中心,甘肃 敦煌 736200)

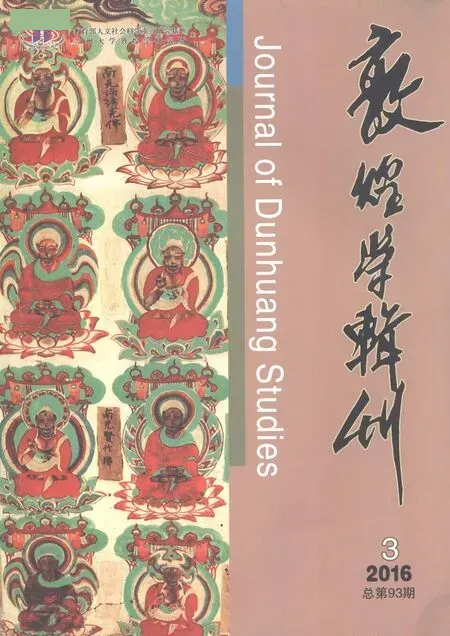

莫高窟第61窟(图1)是五代敦煌归义军节度使曹元忠主持修建的功德窟,该窟主室西壁通壁绘制巨幅五台山图,中心佛坛上原有骑狮文殊菩萨及眷属塑像(已毁),因此也被称为“文殊堂”,是文殊五台山信仰在敦煌流行的重要见证。

此窟历来备受学者关注。早在1951年,宿白先生就对该窟的五台山图做过系统研究,指出“它不仅给五台山历史补充了好多空白,并且又给我国建筑史、艺术史、佛教史和当时的服饰习尚等各个方面提供了新的史料”*宿白《敦煌莫高窟中的“五台山图”》,《文物参考资料》1951年第5期,第49页。。杜斗城先生认为,此图把华北的五台山再现到敦煌莫高窟,以满足“祈福”和“巡礼”的需要。*杜斗城《敦煌五台山文献校录研究》,太原:山西人民出版社,1991年,第123页。赵声良先生从文殊信仰与五台山图、五台山图内容考释、五台山图的性质和意义、五台山图的艺术特色四个方面对该图进行了全面的考察。*赵声良《莫高窟第61窟五台山图研究》,《敦煌研究》1993年第4期,第88-107页。赖鹏举先生则提出了莫高窟第61窟是“五台山文殊道场”的观点[注]赖鹏举《由敦煌莫高窟第61窟看五台山文殊道场的形成》(未刊稿),“2002年海峡两岸研究生敦煌石窟考察活动”资料。,沙武田先生进一步认为:“作为曹氏归义军第四任节度使曹元忠的功德窟的‘文殊堂’,是当时敦煌的‘五台山’,又是敦煌人们礼拜文殊菩萨的‘五台山文殊道场’”[注]沙武田、梁红《莫高窟第61窟中心佛坛为绘塑结合“新样文殊变”试考》,云冈研究院编《云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)》,北京:文物出版社,2005年,第456页。。公维章先生对该五台山图的创作年代进行了考察,认为以往诸家学者以《广清凉传》卷下记载的湖南楚王于947年送贡五台山的记载而判定莫高窟第61窟五台山图的创作年代为947年或该年之后的结论是不可靠的,并得出其创作年代应为943年至947年之间的农历四、五月份。[注]公维章《敦煌莫高窟第61窟〈五台山图〉的创作年代》,《敦煌学辑刊》2010年第1期,第98页。

图1 莫高窟第61窟主室(敦煌研究院提供)

关于该窟甬道壁画的重修时代,敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》将其断定为元代[注]敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第26页。。宿白先生《敦煌莫高窟密教遗迹札记(下)》根据至正八年(1348)《莫高窟六字真言碣》碑文记载,认为是元代速来蛮重修皇庆寺时重绘。[注]宿白《敦煌莫高窟密教遗迹札记》,《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,第309页。宿白先生的年代断定被学术界大量引用,广见于有关介绍、说明或研究莫高窟第61窟甬道内容的图录、资料或文章中。然而,对于该甬道壁画的年代问题,学术界历来有不同的看法。伯希和《伯希和敦煌石窟笔记》认为该窟甬道壁画中的题记和僧人当属西夏时代,只是一些装饰画可能会晚一些。[注][法]伯希和著,耿昇、唐健宾译《伯希和敦煌石窟笔记》,兰州:甘肃教育出版社,1993年,第200页。刘玉权先生《西夏时期的瓜、沙二州》一文认为此壁画“按人物造型、衣冠服饰以及艺术风格,大约属于西夏晚期抑或元代初期的作品”[注]刘玉权《西夏时期的瓜、沙二州》,《敦煌学辑刊》,1981年,第105页。。赵声良先生《莫高窟第61窟炽盛光佛图》一文认为“此壁画带有明显的西夏风格特征”[注]赵声良《莫高窟第61窟炽盛光佛图》,《西域研究》1993年第4期,第64页。。关友惠先生《敦煌石窟全集·图案卷》将该甬道壁画直接定为西夏时期[注]关友惠《敦煌石窟全集·图案卷》,香港:商务印书馆,2003年,第232页。,而在《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题》一文中关先生也认为“从第61窟甬道壁画题材、艺术风格来看,也不应该是元末所绘……甬道南壁绘‘炽盛光佛’……这是西夏盛行的题材”[注]关友惠《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题》,敦煌研究院编《2004年石窟研究国际学术会论文集(下)》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1110-1141页。。随着近年研究的不断推进,对该窟甬道壁画的绘制年代有了更为清楚的认识。沙武田先生《莫高窟第61窟甬道壁画绘于西夏时代考》一文,从莫高窟皇庆寺及相关问题、第61窟前上层殿堂遗址的时代、供养人画像的分析、壁画内容、绘画风格、西夏、元代莫高窟建窟史实几个方面深入展开讨论,从不同角度揭示了第61窟甬道壁画绘制的历史,最终确定该甬道壁画确为西夏时期绘制。[注]沙武田《莫高窟第61窟甬道壁画绘于西夏时代考》,《西北第二民族学院学报》2006年第3期,第57-62页。

由以往的研究可见,本窟的五台山图与文殊堂的意义一直以来都是学界关注的焦点,对于甬道的重修时代和内容也有学者关注。此窟甬道部分经过后代重修,与那些被后代大面积重绘壁画的洞窟相比,第61窟重修时似乎特意保存了主室五代文殊堂的原貌,在甬道部分绘制了新题材“炽盛光佛变相”,这种安排似乎不是随意之举,相反恰恰是经过了精心选择、慎重考虑、缜密安排的。这种重修的方式成为莫高窟第61窟研究中值得探讨的一个问题。然而,西夏为什么如此重视第61窟,并且在该窟甬道绘制了前所未有的全新题材?笔者比较认同甬道壁画属于西夏时代的观点,并在这个基础上尝试对莫高窟第61窟的重修原因进行分析。

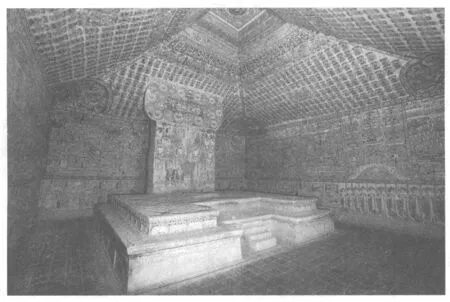

一、第61窟重修内容与现象

莫高窟第61窟主室现存内容保持了五代时期的原貌,甬道壁画为西夏时期重新绘制。此窟甬道为盝形顶,顶部中央绘平棋球璐纹图案,两披绘璎珞垂幔。南北两壁下部壁画已损毁,只余上面大半部分。南壁中央绘炽盛光佛一铺(图2),炽盛光佛结跏趺坐于双轮车上,右手食指顶一金轮,左手禅定印,车尾插龙纹旌旗,周围金、木、水、火、土、日、月、计都、罗睺等众曜星官簇拥。画面上部绘二十八宿像,现存五组,每组四身,均作文官装束,双手持笏板,人物没有明显的特征,因而无法确定具体身份。彩云中还穿插绘制了黄道十二宫,现存十宫。西端绘扫洒尼供养像一身,旁有汉文与西夏文对照题记:“扫洒尼姑播盃氏愿月明像”[注]敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986年,第21页。。北壁中央绘一人物,[注]该中央人物《敦煌莫高窟供养人题记》记为炽盛光佛,然而仔细观察可知该人物并非炽盛光佛,似乎是一世俗人物。头顶华盖,亦为乘车前行状态,方向与南壁一致。主尊前方绘众曜星官,仅存四身,上方云中绘众星宿、十二宫。二十八宿现存五组,每组四身,均作文官装扮,双手持笏板,与南壁类似。黄道十二宫现存九宫,南北两壁互补,黄道十二宫完整呈现。主尊后方绘十二身西夏助缘僧像,像侧有汉文与西夏文对照题记。

图2 第61窟甬道南壁炽盛光佛变相(敦煌研究院提供)

通过观察该洞窟,我们注意到一些有趣的现象:第61窟在重修时完整地保存了主室文殊堂的五代原貌,未做任何改动,而在甬道部分重新绘制了前所未有的全新题材——炽盛光佛变相,这种做法应与西夏时期流行的佛教信仰密切相关,而保留主室的供养人以及在甬道绘制西夏时期供养人也反映了西夏时期重修此窟的功德观念,重修似乎变成了延续与继承。这些都是有必要进一步探讨的问题。

二、西夏的文殊五台山信仰与重修第61窟的选择

西夏人信仰佛教由来已久,早在西夏立国之前的德明时期,佛教就已经在其地得到传播和发展。[注]史金波《西夏佛教史略》,银川:宁夏人民出版社,1988年,第23页。元昊建立西夏以后,更是大力提倡,使佛教在西夏境内更加繁荣。西夏统治时期,文殊信仰流行,尤其是文殊信仰所具有的护国、护王功能,对西夏统治者具有巨大的吸引力。五台山是中国佛教四大名山之一,作为文殊菩萨的道场,自然也成为西夏统治者和佛教徒崇拜的对象。据历史文献记载,西夏曾多次派遣使者前往五台山朝拜,《宋史·夏国传》载:“[景德四年]五月,母罔氏薨……及葬,请修供五台山十寺,乃遣阁门祗候袁瑀为致祭使,护送所供物至山”、“宋宝元元年,表遣使诣五台山供佛宝,欲窥河东道路”[注]《宋史》卷485《夏国传》,北京:中华书局,1977年,第13990、13995页。,表明西夏统治者对五台山十分重视。1038年,元昊建立西夏,脱宋自立。此后,夏宋对峙,常年处于战争状态,使得西夏统治者无法再朝拜五台山,西夏僧徒前往五台山朝拜困难重重。在这种情况之下,西夏统治者效法辽朝、朝鲜和日本将五台山移入本境的做法,依照五台山寺庙的样式,在贺兰山中修文殊殿[注][明]朱旃《宁夏志》,吴忠礼《宁夏志笺证》,银川:宁夏人民出版社,1996年,第96页。、清凉寺,营建西夏的五台山。《西夏纪事本末》所载《西夏地形图》中,在贺兰山内记有“五台山寺”[注][清]张鉴《西夏纪事本末》,兰州:甘肃文化出版社,1998年,第12-13页。,西夏僧人所编《密咒圆因往生集》前的题款记,有“北五台山清凉寺出家提点沙门慧真编集”[注]《大正藏》第46册,第1007页。。莫高窟第444窟窟檐门南北柱上西夏时期的墨书汉文题记载:“北五台山大清凉寺僧沙□□光寺主……”[注]敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,第168页。。史金波先生认为,这个大清凉寺所在地北五台山,应该就是贺兰山五台山寺庙群的一部分。而杨富学先生则认为该“大清凉寺”应该视作贺兰山北五台山寺的概称。[注]杨富学《西夏五台山信仰斟议》,《西夏研究》2010年第1期,第16页。无论如何,多次遣使朝觐五台山佛教圣地,以及在西夏境内修建北五台山的史实,说明西夏时期五台山信仰十分流行,五台山已经成为西夏佛教信仰中的圣山,在西夏享有崇高的地位。

文殊信仰在敦煌流行已久,唐代敦煌石窟文殊变与普贤变多对称出现在洞窟西壁龛外,这种形式一直延续至元代,成为敦煌石窟中一种重要的造像形式。《华严经》是文殊菩萨信仰的重要经典依据,在莫高窟北区B53号洞窟发现的西夏文刻本《大方广佛华严经》的封面上就有西夏文楷书“大方广佛华严经契卷第三(铁)”。据统计,敦煌石窟中现存有文殊变132铺,仅西夏时期就有23铺,其中莫高窟18铺,榆林窟2铺,东千佛洞1铺,五个庙2铺,占到总数27.3%。文殊变和普贤变题材的壁画在西夏统治时期的敦煌石窟中大量出现,说明文殊五台山信仰在西夏统治的敦煌地区一样十分流行。

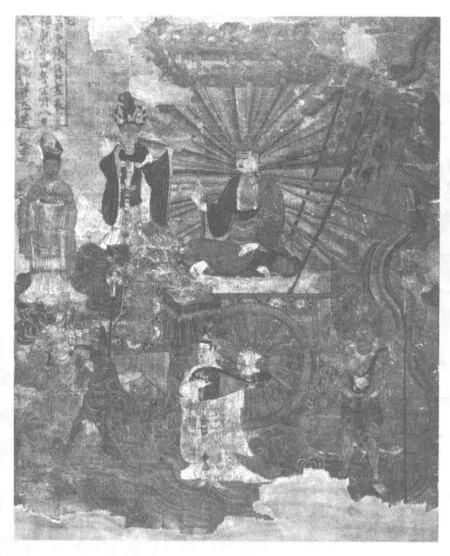

第61窟主室西壁的巨幅五台山图(图3)是这类题材当中面积最大,内容最为详尽的一铺。主室中央佛床上原有骑狮文殊菩萨及眷属随从塑像,结合西壁的五台山全图,被认为是敦煌的“五台山”和“五台山文殊道场”[注]沙武田、梁红《莫高窟第61窟中心佛坛为绘塑结合“新样文殊变”试考》,云冈研究院编《云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)》,第456页。,是文殊五台山信仰在敦煌地区最为重要的活动中心,这与西夏的文殊五台山信仰不谋而合。

西夏选择重修第61窟,完整地保留了主室的原貌不做改动,仅仅重绘了甬道壁画,巧妙地保存了原有的题材并加以利用,使该窟作为文殊信仰的重要场所在西夏时期继续发挥作用,也是西夏人五台山信仰在敦煌的具体表现。在维护文殊五台山信仰的前提下,西夏又将当时盛行的炽盛光佛经变引入洞窟,体现了西夏的炽盛光佛信仰,也反映出莫高窟晚期艺术的特色。

图3 莫高窟第61窟五台山全图(敦煌研究院提供)

三、西夏的炽盛光佛信仰及在敦煌的出现

炽盛光佛信仰以宗教仪式和祭献的方式,试图排除或削弱星界的有害影响,以消灾祈福为中心,在唐宋之际日渐流行,并成为晚唐五代密教发展中的一个重要部分。与炽盛光佛有关的佛经主要有:不空译《炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》、《文殊师利及诸仙所说吉凶日善恶宿曜经》、《大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮》、唐金俱咤译《七曜攘灾决》,以及根据一行思想而编的《梵天火罗九曜》等。另有唐代译《佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经》,内容与《炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》基本一致。这些佛经内容主要是通过宗教仪式来排除和削弱星宿带来的有害影响,达到攘灾祈福的目的。比如《佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》记载,于清净处设道场,诵持炽盛光佛咒言,能祛除金、木、水、火、土等星宿带来的灾难,经云:“受持读诵此陀罗尼者,能成就八万种吉祥事,能除灭八万种不吉祥事”[注]《大正藏》第19册,第337-338页。。而《大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮》(即炽盛光佛仪轨)则进一步描述了描画炽盛光曼荼罗及祈祷方法。可以说,消灾避祸求吉祥是供奉炽盛光佛的主要目的。

关于炽盛光佛变相,孟嗣徽先生曾作过系统的梳理和研究[注]孟嗣徽《炽盛光佛变相图像研究》,《敦煌吐鲁番研究》第2卷,北京:北京大学出版社,1997年,第101-148页。。根据孟先生的统计,中古时期炽盛光佛变相现存于国内外者约有13幅,再加上榆林窟晚唐第35窟前室西壁的一铺炽盛光佛壁画和俄藏Д.x1390《大威德炽盛光消灾吉祥陀罗尼》版画,则目前所知的炽盛光佛图像共有16幅(见表1)。

表1目前所知炽盛光佛图像统计

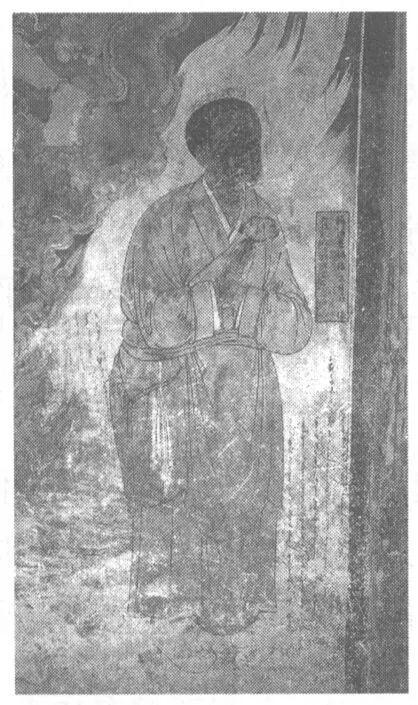

从表1可知,在现存的15幅炽盛光佛图像当中,仅出自敦煌的就有7幅之多,相较其他地区而言数量上占了很大比例。若从这些炽盛光佛图像的时间而论,最早也是出现于敦煌地区,其中藏经洞出土的绢画P.3995《炽盛光佛与诸曜星官图》和Stein painting.31《炽盛光佛与五星图》均为晚唐作品,而Stein painting.31《炽盛光佛与五星图》(图4)绢画有确切的唐乾宁四年(897)的纪年[注]《西域美术》第1卷,东京:讲谈社,1982年,图版27,第321页。,表明至少到了晚唐张氏归义军时期,炽盛光佛信仰与图像已经在敦煌地区较为流行。

今宁夏自治区和内蒙古额济纳黑水城地区历史上是西夏统治的区域,也是西夏佛事活动的主要地区。宁夏宏佛塔出土的2件《炽盛光佛与十一曜星宿图》绢画和黑水城发现的1件《炽盛光佛与诸曜图》绢画,反映了炽盛光佛信仰与图像在西夏境内的盛行和流传的情况。肃北五个庙石窟第1窟为西夏重修,该窟东壁存炽盛光佛变一铺(图5),也说明西夏境内流行的炽盛光佛变相传到了河西敦煌一带,即西夏统治的最西边。晚唐时期炽盛光佛图像在敦煌的存在与流行,为西夏时期同类题材在洞窟中的绘制提供了艺术渊源关系,加上西夏的炽盛光佛信仰和西夏时期炽盛光佛图像的流行,为莫高窟西夏时期的壁画中出现这一题材提供了合理的依据。

图4 S.P.31唐乾宁九年《炽盛光佛与五星图》绢画(采自《西域美术》)

图5 肃北五个庙第1窟东壁炽盛光佛与二十八宿(敦煌研究院提供)

此外,佛经和文献的相关记载表明炽盛光佛与文殊菩萨有着种种联系,甚至有着相同的功能。《大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮》记述了描绘炽盛光佛曼荼罗及祈祷的方法,经中说要先做一坛,中心书一代表炽盛光佛的陀罗尼字,字的后面画炽盛光佛顶,旁边画文殊菩萨等八大菩萨,其外画九执大天主及大梵天等。再外画十二宫,外层再画二十八宿。段文杰先生认为第61窟甬道的炽盛光佛图与窟内文殊像有密切关系[注]段文杰《晚期的莫高窟艺术》,《中国石窟·敦煌莫高窟》第5卷,北京:文物出版社,2013年,第172页。,赵声良先生认为:“……甚至于文殊菩萨也具有统御九执十二宫二十八宿的职能第,61窟作为文殊菩萨的道场,在甬道两壁画出炽盛光佛,也是有内在联系的”[注]赵声良《莫高窟第61窟炽盛光佛图》,第61页。,但是两位先生并没有做进一步深入的分析讨论。俄罗斯东方研究所藏西夏文文献《圣星母中道法事供养典》中记述:日星、月星、金、木、水、火、土五曜及罗睺、计都、力每(月孛)和其他星曜向不好的方面运行时,会给国家带来灾难和不幸,危害到人和社会的安宁。为了攘除这些灾难和不幸,获得平安和吉祥,就应当供奉圣星母坛城进行法术祈祷活动。“在最胜妙天宫城墙内侧东门处绘炽盛光佛,身黄色,右手结说法印,左手置于膝上,手持八齿形的黄色火焰法轮,结跏趺坐在铺有月轮垫的莲台之上……北门绘文殊菩萨,为橙黄色,一面,两臂,右手持竖立的智慧剑,左手持一卷《般若经》,结跏趺坐于铺有月轮的莲台之上”[注][苏]H·A·聂历山著,崔红芬、文志勇译《12世纪夏国的星曜崇拜》,《固原师专学报》2005年第3期,第26、27页。,也说明炽盛光佛与文殊菩萨有着种种内在联系。一行所撰《宿曜仪轨》记述:“……诵此九曜息灾大白衣观音陀罗尼。若日月在人本命宫中。及五星在本命宫鬪战失度。可立大白衣观音或文殊八字炽盛光佛顶等道场。各依本法念诵。一切灾难自然消散。一切曜不吉祥诵此真言成能吉祥……如是诸曜运行虚空。若一若二三四五等。临入众生命宿对冲宿迁移宿大杀业宿安宿薄相宿奴婢宿。作诸厄害。四大恶曜。所谓火曜土曜罗睺计都最重众生。是时修诸福业广施仁慈。或依文殊八字真言。或依炽盛光佛顶。或依被叶衣观音。或依一字王佛顶。立大息灾护摩坛场。各依本法念诵供养。一切灾难自然消灭。”[注]《大正藏》第21册,第422、423页。更是明确地说明文殊菩萨和炽盛光佛一样具有消灾避难的功用。

由此笔者认为,炽盛光佛自晚唐五代流行以来,至西夏时非常盛行,在西夏统治区域西部边陲的敦煌地区,炽盛光佛图像在莫高窟、肃北五个庙石窟以及榆林窟均有绘制,正是西夏时期炽盛光佛信仰流行的最好见证。另外,炽盛光佛与文殊菩萨的种种联系以及两者在功能上的相同也是西夏选择在第61窟甬道绘制这个题材的重要原因。无论如何,这个题材在莫高窟第61窟的出现并非偶然,应是西夏炽盛光佛信仰发展和流传的结果,也是西夏人的尊崇文殊五台山信仰和考虑到文殊菩萨与炽盛光佛内在联系的慎重选择。

四、西夏重修洞窟的特点及与第61窟的比较

有关西夏在敦煌活动的史料十分稀少。西夏人崇信佛教,莫高窟作为敦煌地区规模最大的佛教圣地,必然成为西夏统治时期佛教活动的重要场所。莫高窟西夏文题记中有“圣宫”、“朝廷圣宫”,即是对莫高窟的称谓[注]史金波《西夏佛教史略》,第127页。,可以想见莫高窟在西夏佛教中的重要地位。在对敦煌长达190年的统治时间里,西夏人在莫高窟进行了大规模的修建活动,包括开凿新窟、修建窟前殿堂以及重修前代洞窟,其中最主要的就是对大量前代洞窟进行重新装銮并绘制新的壁画。

敦煌西夏石窟艺术分为早、中、晚三期,不同时期的西夏壁画艺术也体现出不同的特点,而莫高窟绝大部分西夏洞窟多属于西夏早期重修。在这些洞窟中,重修时采用了整窟重绘的方式,西夏壁画完全覆盖了前代壁画,绘以西夏时期流行题材,其典型特点就是壁画以简单的千佛变、千佛、供养菩萨等为主,在画风上紧随曹氏晚期洞窟之后,继承五代宋瓜沙曹氏地方画样画风,属曹氏艺术的继续,以莫高窟第65、327窟为代表。

通过对第61窟整窟的观察,我们发现西夏对第61窟的重修与西夏在莫高窟重修的大量其他洞窟有着很大的不同:首先,西夏时期在莫高窟的重修活动以整窟装銮、重新绘制壁画为主,而西夏却保持了第61窟主室五代时期的原貌,主室西壁以巨幅五台山图、中心佛坛骑狮文殊菩萨及眷属随从构成的五台山文殊道场被完整地保留,不作改动。其次,西夏时期重修的大量前代洞窟中原先的壁画包括供养人均被覆盖,而第61窟主室的曹氏供养人被全部保留下来。第三,西夏在重绘壁画时也很少画供养人,但在第61窟甬道两壁却绘制了扫洒尼和助缘僧像,这与西夏重修的一贯做法很不相同。第四,西夏在该窟甬道绘制了全新的炽盛光佛变相题材,在莫高窟壁画中首次出现,也是唯一的案例。

也就是说,西夏重修第61窟时的这种安排和做法,实际上不是随意之举,而是西夏重修该窟的功德观念的重要体现。

五、西夏重修第61窟的功德观念

西夏对第61窟的重修与对其他洞窟的重修方式有着诸多不同,种种现象令人困惑不解,但这种安排似乎又不是随意之举,而是经过了慎重思考、缜密安排的结果。众所周知,重修洞窟也是佛教徒积累功德的重要手段,那么西夏在重修莫高窟第61窟时到底抱着一种什么样的功德观念?这是一个值得思考的问题。

前已提及,在这个洞窟重修时保存了主室“文殊堂”的五代原貌,说明西夏人同样重视敦煌的五台山文殊信仰。而第61窟主室的曹氏供养人亦被完好无损的保留下来,并没有被西夏供养人所替代,这点非常耐人寻味。西夏供养人被绘在了甬道南、北壁的西侧,分别包括一位扫洒尼和十二位助缘僧,这些人应是组织参与重修第61窟的西夏供养人。甬道南壁西端的扫洒尼,旁有汉文与西夏文对照题记:“扫洒尼姑播杯氏愿月明像”(图6);甬道北壁西端的十二位西夏助缘僧,像侧亦汉文与西夏文对照题记:上排东起第一身汉文第一身题名:“助缘僧梁惠觉像”;同列第二身题名:“助缘僧……像”;同列第三身题名:“助缘僧讹特惠明像”;同列第四身题名:“助缘僧李口口像”;同列第五身题名:“助缘僧翟嵬名丸像”;下排东向第一身题名:(仅存西夏文);同列第二身题名:“助缘僧索智尊之像”;同列第三身题名:“助缘僧吴惠满像”;同列第四身题名:“助缘僧嵬名智海像”;同列第五身题名:“助缘僧尽惠嵩像”;同列第六身题名:“助缘僧杂谋惠月像”(图7)。[注]敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,第168页。从现存供养人题名可以看出,除了嵬名等西夏姓氏之外,还出现五代宋时期敦煌大族李、翟、索、吴等姓氏。这些敦煌大姓出现在供养人当中,使我们不得不怀疑重修莫高窟第61窟的组织者与该窟原来的功德主曹氏家族有着某种密切的关系。或者说,莫高窟第61窟主室能够如此完整地保存下来,可能与西夏时期仍旧保存一定实力的敦煌大族有关系,也有可能是此时敦煌传统大族与新来的西夏人合作后进行的重修。在重修时,维护传统的文殊五台山信仰并将其延续下来,是双方共同达成的主要功德观念。

图6 第61窟甬道南壁扫洒尼像(敦煌研究院提供)

图7 第61窟甬道北壁助缘僧像(敦煌研究院提供)

此外,甬道部分重绘的炽盛光佛变相的朝向也值得注意,炽盛光佛的队伍并没有朝向主室的文殊菩萨,而是朝向前室的窟门。这种结构给入窟者一种全新的感受,每个从窟门进入洞窟的人,都会感到炽盛光佛的队伍是前来迎接信徒的。炽盛光佛本身所具有消灾祛难的特点,又会使入窟者在经过甬道的过程进有一种被净化的感受,然后进入主室面见文殊来到五台山圣地实现进入现世佛国的目的。十二位助缘僧表现出现世之人也可以追随炽盛光佛,而面向主室的扫洒尼又将信徒引向了现世的佛国五台山。这种表现与五代宋以后佛教加入民间信仰,更加关注信徒需求的观念是一致的。

可以说,西夏对第61窟甬道部分的重修,实际上是对该窟的一次成功改造,使第61窟的文殊五台山从一个限制于主室之内的圣地,变成了可以由炽盛光佛迎接进入的光明之地。西夏重绘的这些供养人,不仅仅只是供养者,而是画面的参与者,既是炽盛光佛的追随者,也是五台山的引导者。将佛国世界搬入现实,并参与其中,是此窟重修时体现出的另一重要的功德观念。所以,西夏人在重修该窟时,实际上包含了保存延续该窟原有功能、重修加入全新信仰题材以及带有创新意味的改造的多重功德观念。

小结

五台山文殊信仰在敦煌地区由来已久,又在西夏统治区内广为流行。莫高窟第61窟是敦煌的“文殊堂”,西壁有巨幅五台山图,是文殊五台山信仰在敦煌地区最为重要的活动场所。西夏人选择第61窟,并保持窟内壁画原貌不做改动,使其作为西夏文殊信仰的活动场所继续发挥作用,是西夏五台山文殊信仰的重要表现。西夏人又将流行于夏地的炽盛光佛图像绘制于窟内甬道两壁,作为重修功德,既是炽盛光佛信仰在夏地乃至敦煌流行的重要见证,同时也是西夏佛教信仰的另一种独特展示。此外,炽盛光佛与文殊菩萨的种种内在联系也为西夏选择莫高窟第61窟提供了合理的依据,而在图像安排与供养人绘制方面,又体现了对前代的尊重与继承,并与当时流行的功德观念巧妙结合。

总之,莫高窟第61窟的重修,体现出西夏时期敦煌原有世族与西夏人的合作,借用了之前曹氏时期的大窟作为新的功德窟,巧妙地把前人的洞窟作为新时期的信仰功德,保存延续、加入全新信仰题材以及带有创新意味的改造成为此窟重修最重要的特色,由此也成为敦煌洞窟重修的一个有趣案例。

作者附记:本文是在陕西师范大学丝绸之路历史文化研究中心沙武田教授指导下完成的,谨此致谢!