《诗经·召南·小星》论析

邵 杰

(郑州大学 文学院,河南 郑州 450001)

《诗经·召南·小星》论析

邵 杰*

(郑州大学 文学院,河南 郑州 450001)

历来关于《诗经·小星》的解释分歧颇多,关键在于诗中行为主体的身份解读。以此来重点考察诗篇中“肃肃宵征”“夙夜在公”“抱衾与裯”三个关节,可知“肃肃宵征”指匆忙夜行;“夙夜在公”之“公”应属相对固定之公共场所;“抱衾与裯”是行为主体分内之事,衾与裯同属卧具。综合推断之下,可知该诗行为主体应是在贵族家庭中充当杂役的女性,类似于后世侍女、丫鬟之类的服务人员。诗篇旨意,端在感叹个人之命运与现实之无奈。

《小星》;公共场所;侍女;个人命运

《小星》一诗,在《召南》十四篇中位列第十,似乎并不显眼。历代以来关于此诗的探讨极多,然而其诗旨却至今未得共识。诗篇全文如下:“嘒彼小星,三五在东。肃肃宵征,夙夜在公。寔命不同!∕嘒彼小星,维参与昴。肃肃宵征,抱衾与裯。寔命不犹!”[1](P291-292)字数虽不多,相关解读却差异较大。在重新论证之前,有必要先行梳理历来的相关解释。

一 历代诸说

历来关于《小星》诗旨的解释,大致可分为如下数种:

(一)夫人惠及下。此说源自《毛诗序》:“《小星》,惠及下也。夫人无妒忌之行,惠及贱妾,进御于君,知其命有贵贱,能尽其心矣。”[1](P291)历代遵从者颇众,在传统解释中占据主流地位。细查之下,各家侧重点有所不同,可分为三种情形:1.兼言夫人之惠与贱妾知命。此类解释主要立足于《毛诗序》中夫人与贱妾两个方面,是“夫人惠及下”说中最有声势者。代表人物如郑玄、孔颖达、欧阳修、朱熹……直到清代,不胜枚举。2.重在美夫人。此类解释将重心放在赞美夫人上,代表如元代许谦:“众妾美夫人。”[2](卷一)3.重在贱妾安命。此类解释将重心放在贱妾一方,如明代朱善曰:“昔先王之世,《关雎》之和乐,《樛木》之不妒忌,《小星》之安分而无怨。”[3](卷一)李先芳所言更加明确:“《小星》,众妾言命。”[4](卷二)主此说者并不太多。由于《毛诗序》的巨大影响,后世不少诗文皆以小星指代妾室。此种关联性涉及诗篇所述事件及人物的身份,后文有详细讨论。查诗篇文本,似未出现与夫人对应的信息。言“夫人无妒忌之行”云云,恐怕是刻意营造和睦景象以配合所谓的圣贤之化,当属引申过度之语。

(二)妇人因夫之出而慨叹。此说于传统时期仅见宋代王质:“宵征,言夜行。在公,言公事。非贱妾进御之辞,当是妇人送君子以夜而行。事急则人劳,称命言不若安处者,各有分也。大率昔人至无可奈何、不得已者,归之于命。”[5](卷一)所言有一定道理,不仅古人会将无可奈何之事归之于命,今人亦然。诗篇之“夙夜在公”未必出于“事急”,两者并无严格的逻辑对应;且王质既以其为君子劳苦之状,那么,言命者为妇人虽不无可能,但显然不如属于君子更为妥当。当然,其对贱妾进御说提出质疑,是难能可贵的。近代以来唯有蓝菊荪意见近似:“我以为本诗是写一个妇人因其夫出征,独守空房,自伤身世的抒情诗。”[6](P106)若如其论,诗篇之“肃肃宵征”为男子出征,“夙夜在公”显然无法解释;若将“夙夜在公”归诸女子,则与其独守空房之论不相符合。其解悬想过甚,完全忽视了诗篇语境。

(三)入直者之辞。此说首见宋代戴溪:“《小星》,庶妾作也。肃肃,非疾貌。恭谨不懈之意也。‘抱衾与裯’‘早夜在公’,盖持被入直,非进御于君也。庶妾入直,视命秩者。贵贱不同,不敢怨嗟,实知其命有不同故也。”[7](卷一)他将入直者的身份定为庶妾,应是部分遵从《毛诗序》的结果。近似说法见于明代,季本仍将入直者定为贱妾[8](卷二),朱谋玮则作出了别样的解释:“《小星》,惠及下也,非及下也。暬御入直居寝之词也。古者,王公临事则有瞽史之道,居寝则有暬御之箴,莫非贤也。贤者在事,故能安命而述职。……入直者因所见而兴词。”[9](卷一)显然,朱谋玮是将入直者理解为暬御。

(四)小臣奉使勤劳。此说首见《韩诗外传》:“任重道远者,不择地而息。家贫亲老者,不择官而仕。故君子桥褐趋时,当务为急。传曰:不逢时而仕,任事而敦其虑,为之使而不入其谋,贫焉故也。《诗》曰:‘夙夜在公,实命不同。’”[10](P1)虽未明言诗旨,但比推之下,意为卑官奉使之作。《焦氏易林·大过之夬》亦曰:“旁多小星,三五在东。早夜晨行,劳苦无功。”[11](P285)清代王先谦归之入齐《诗》,认为是“召南诸侯之臣,勤劳在使,义命自安,固其人之贤能,亦由渐被王化所致。‘旁多小星’,指诸侯之朝言,或以为殷纣,非也。”[12](P104)《焦氏易林》是否属于齐《诗》系统,尚需研究。王氏所谓“诸侯之臣,勤劳在使”,应属合理推断。不过,真正明确提出此说者是明代丰坊:“小臣奉使而勤劳于公,赋《小星》。”[13]此后,曹学佺、龚橙、方玉润等人皆主此说,龚氏解为“奉使言劳也”[14](P281),似已有怨意。此说在近现代以来,赢得了广泛支持。与大部分学者言小臣行役不同,傅斯年认为是:“仕宦者夙夜在公,感其劳苦而歌。”[15](P204)对于诗篇的情感指向,多数学者认为是心中有怨,高亨的意见有所不同:“小官吏为朝廷办事,夜间还在长途跋涉,乃作这首诗自述勤苦,但却归结于宿命。”[16](P29)

(五)侍女知分自安。此说仅见明代张次仲:“《诗》中绝无惠下之意,观侍女之引分自安,知抚御者之有恩也。侯王之家,侍女抱衾裯以进君是其常事,不必谓当御,不必言抱己衾裯以往。犹,若也。言我之命不能如彼。”[17](卷一)张氏此说,最重要的一点是将人物理解为侍女,而非进御承欢者。同时,张氏也注意到:侍女所抱的衾裯,并非一定为侍女所有。

(六)宫怨之辞。此说持有者仅有两家,均在清代。庄有可曰:“若嫔妇有位而不御,能无怨乎!此怨诗之始也。而辞旨温厚,若不见有怨者然。”[18](P427)牟应震云:“《小星》,宫怨也。人当快意时,无言命者。曰实命不犹,则意之不快可知矣。然怨而不怒,可谓知分矣。”[19](P55)

(七)媵妾从嫁。此说仅见清代尹继美:“《小星》,媵从嫡嫁于诸侯也。……诗‘肃肃宵征’,谓从嫁也;昏期以宵、抱衾裯,与衽席义合。‘夙夜在公’,与侍户外义合。或谓使臣诗,亦通。”[20](P26)言“肃肃宵征”为从嫁之语,颇为荒谬。所谓宵者,历来皆解释为夜。若从嫁夜行,则诸侯娶妇,亦当为夜行。古时诸侯娶妇,未见有夜行者,礼制虽未明言,但以情理衡之,夜间嫁娶实有违人伦。且媵妾既为从嫁,至夫家后地位虽不及正室,亦远在仆妇丫鬟之上,当不至日夜侍候于户外。尹氏此说不通已甚。其对使臣说亦表同意,似乎对自己的解读并无多少把握。

(八)妓女陪客。此说倡自胡适,其曰:“‘嘒彼小星’一诗,好像是写妓女生活的最古记载。我们试看《老残游记》,可见黄河流域的妓女送铺盖上店陪客人的情形。……我们看她抱衾裯以宵征,就可知道她的职业生活了。”[21](P476)此说受到当时及后世学者几乎众口一辞地反对,可见其谬已有目共睹。且不论当时有无妓女,亦不必论其引清代的《老残游记》来推求《诗经》旨意之欠妥,仅据诗篇中“夙夜在公”一语,即可知其大谬。

综合诸说来看,分歧最大之处,是诗篇中行为主体的身份,而这也是理解诗篇的关键。欲明身份,最重要的依据是诗篇中的三个关节:肃肃宵征、夙夜在公、抱衾与裯。以诗篇结构、义脉而论,三者应属同一人之行为状态,这一点在历代严肃的解释中并无异辞。此下分别考察。

二 “肃肃宵征”考说

“肃肃宵征”一语,历代解释皆以其为夜行之情状,即宵和征分别为夜与行。而关于“肃肃”的解释,则意见不同,大略有如下四种:

1.匆忙之状。代表性观点见于毛《传》:“肃肃,疾貌。”[1](P291)

2.敛持之状。代表性观点见于宋代朱熹:“肃肃,齐遫貌。”[22](P417)

3.严敬之状。代表性观点见于明代季本:“肃肃,严敬貌。……自昏时进御而早夜常在公所。见星而往,见星而还,不敢有违,其往来之勤如此,皆其肃肃处。”[8](卷二)

4.安静之状。代表性观点见于明代张次仲:“肃肃,静悄之意。”[17](卷一)

其中,第一种意见为传统时期的主流。而敛持、安静两种意义,似皆与严敬之义有所关联。在评判四种意见之前,尚需进行一些其它讨论:朱熹解释中“齐遫”二字,出自《礼记·玉藻》:“君子之容舒迟,见所尊者齐遬。足容重,手容恭,目容端,口容止,声容静,头容直,气容肃,立容德,色容庄,坐如尸,燕居告温温。”郑玄注“齐遫”曰:“谦悫貌也。遬,犹蹙蹙也”,孔《疏》并加解释道:“齐,谓齐齐也。遬,谓蹙蹙。言自敛持迫促,不敢自宽奢。”[23](P1484-1485)朱熹取此二字以释肃肃,当以其为敛持之意。不过,清代王引之的看法有所不同:“遬,籀文速字,疾也。言君子平日之容,舒迟不迫,见所尊者,则疾速以承之,唯恐或后也。《尔雅》曰:舒,缓也。齐,疾也。‘舒迟’与‘齐遬’相对为文,……非谦悫、自敛持之谓也。”[24](P360)王氏所言之籀文,见载于《说文解字》“速”字下[25](P40)。其论齐遬有疾速之意,颇有道理,但以其否定敛持之意,恐不妥当。孔《疏》中既已明言“敛持迫促”,可知敛持与迫促二者具有共通性,不必互相否定。另,根据《玉藻》中“足容重”等语的描述,将“齐遫”解释为敛持,更符合其语境。故本文将朱熹的意见仍归结于传统的敛持之意。

先秦典籍中单言“肃”之例,意义极多,以之相参,并不易判断。此处以《诗经》中“肃肃”连言之情形为据,略作分析。除《小星》之外,《诗经》中“肃肃”连言尚有四例:

《周南·兔罝》:“肃肃兔罝,椓之丁丁。”毛《传》:“肃肃,敬也。”[1](P281)

《唐风·鸨羽》:“肃肃鸨羽,集于苞栩。”毛《传》:“肃肃,鸨羽声也。”[1](P365)

《小雅·鸿雁》:“鸿雁于飞,肃肃其羽。”毛《传》:“肃肃,羽声也。”[1](P431)

《小雅·黍苗》:“肃肃谢功,召伯营之。”郑《笺》:“肃肃,严正之貌。”[1](P495)除最末一例毛《传》无解之外,其余三例之毛《传》皆有随文之变化。不过,以《兔罝》一诗文本来看,“肃肃”当为状兔罝之语,毛《传》释为敬,恐非所宜,宋代以后,学者多遵朱子,释此处为“整饬貌”[22](P407),应属更为贴切的解释。而《鸨羽》《鸿雁》两例中的肃肃,依照毛《传》,当为象声词。可见,“肃肃”在不同的场合下,应该有着不同的意义。问题是,此四例皆是肃肃用来修饰物象,且《兔罝》《黍苗》中的肃肃,都对应于静态事物;《鸨羽》《鸿雁》之例虽显动态,又并非如《小星》之例,是用来修饰人物的行为。故“肃肃宵征”的具体情状,还需从《小星》的语境中推求。

前面已经谈到,《小星》中“肃肃宵征”之语,乃为夜行,那么,倾向于呈现人物情感状态的解释,如敛持、严敬,与黑夜的氛围就并不是十分匹配,所呈现的人物状态也因此令人难以捉摸,达不到诗篇最终能够形成的效果。而若为安静之义,与后文“夙夜在公”这样的忙碌情景,显然更不匹配。因此,这三种解释在情理上应该是不能成立的。毛《传》之说仍是目前最合理的解释。当然,暗夜疾行,也可能会使衣服发出类似肃肃的声音,也就是说,肃肃为疾貌,与其作为象声词可能是相通的。

要之,“肃肃宵征”就意味着匆忙夜行。如此一来,所谓的入直之说,就显得缺乏说服力。若为夜里值班,按照道理当于黄昏薄暮之时前来,不必夜行。而肃肃夜行与“夙夜在公”似又有矛盾。因为根据“夙夜在公”之辞,可知行为主体经常出现在固定的场所(此点下文还将详论),若其果为入直,亦当属经常之事,而非突发事件。以此而论,无论是庶妾入直,还是暬御入直,应该都是驾轻就熟,根本没有必要在夜间如此匆忙。故入直者作为行为主体的可能性,可予排除。至于到底是贱妾、小臣,还是侍女一类人物,还有待下文考察。

三 “夙夜在公”考说

“夙夜在公”,历来解释皆认为是劳碌之状。“夙夜”连称,为先秦传世文献及青铜铭文中习见之语。对于其中的夙,一般皆解释为早。但具体早到何时,似无法确言。后世学者发现在甲骨文中有“夙”字,为祈月之形,故推断“夙时是下半夜至天明前之间的时段,为殷人早起祈月时。”[26](P95)故夙之早,应早于天亮;同时,夜之晚,当然是晚于天黑。那么,夙夜在公,应该是指“在公”的时限超出了从天亮到天黑这一正常时间段,其前需早起,其后需晚归。夙夜之义既已明了,“公”的理解就成了关键。

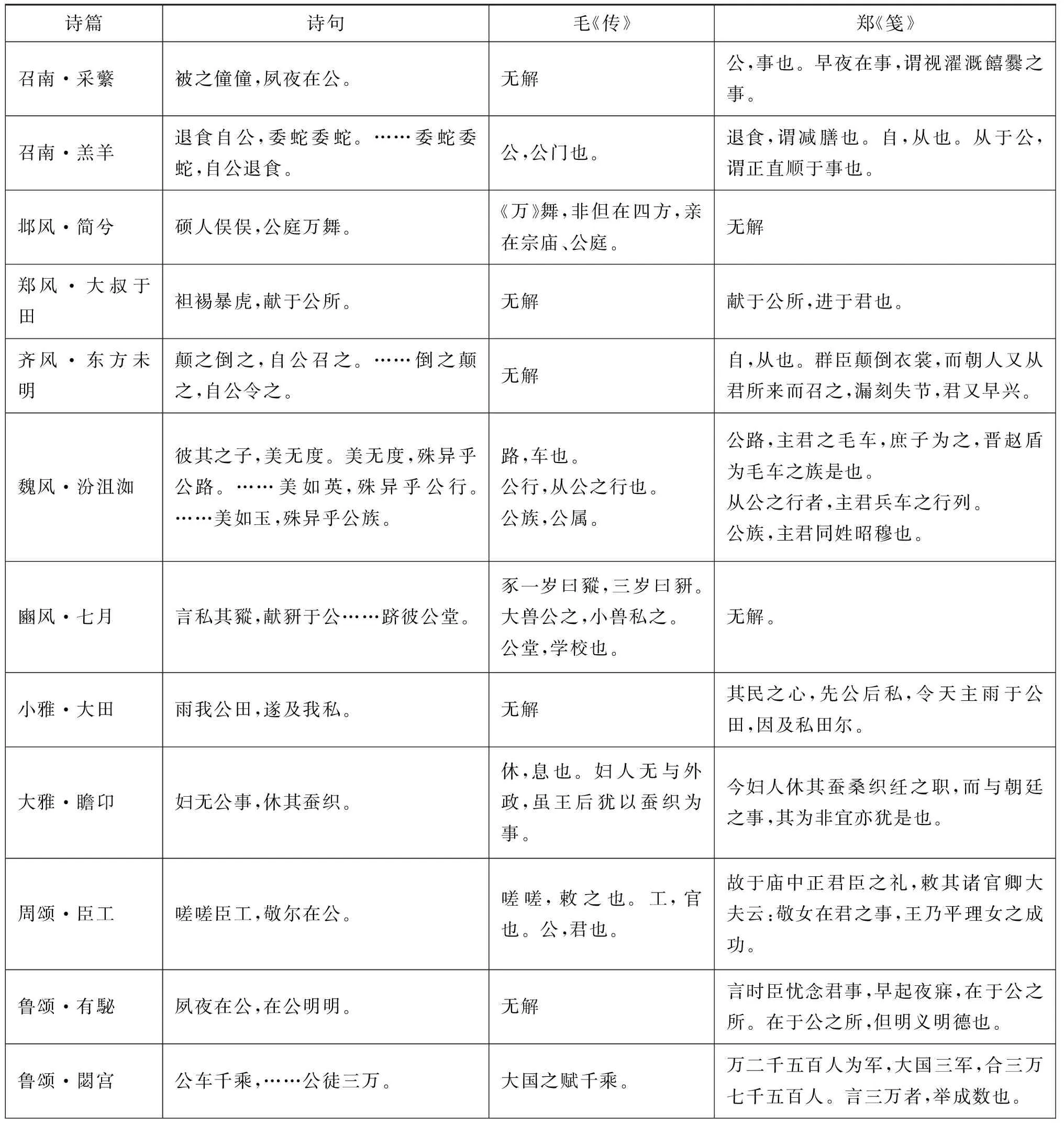

从句式结构来看,本诗“夙夜在公”之“公”当为处所。毛《传》虽未解释,但郑《笺》的解释是:“谓诸妾肃肃然夜行,或早或夜,在于君所。”[1](P291)可见郑玄亦认为其为处所。《诗经》中的公,多数表示职官、爵位等与人相关的情况,除此之外,亦有它指,可参下表*表中资料皆据《毛诗正义》(中华书局1980年影印《十三经注疏》本),为避繁琐,不再一一作注。《小星》前文已见,不再列入表中。:

诗篇诗句毛《传》郑《笺》召南·采蘩被之僮僮,夙夜在公。无解公,事也。早夜在事,谓视濯溉饎爨之事。召南·羔羊退食自公,委蛇委蛇。……委蛇委蛇,自公退食。公,公门也。退食,谓减膳也。自,从也。从于公,谓正直顺于事也。邶风·简兮硕人俣俣,公庭万舞。《万》舞,非但在四方,亲在宗庙、公庭。无解郑风·大叔于田袒裼暴虎,献于公所。无解献于公所,进于君也。齐风·东方未明颠之倒之,自公召之。……倒之颠之,自公令之。无解自,从也。群臣颠倒衣裳,而朝人又从君所来而召之,漏刻失节,君又早兴。魏风·汾沮洳彼其之子,美无度。美无度,殊异乎公路。……美如英,殊异乎公行。……美如玉,殊异乎公族。路,车也。公行,从公之行也。公族,公属。公路,主君之毛车,庶子为之,晋赵盾为毛车之族是也。从公之行者,主君兵车之行列。公族,主君同姓昭穆也。豳风·七月言私其豵,献豜于公……跻彼公堂。豕一岁曰豵,三岁曰豜。大兽公之,小兽私之。公堂,学校也。无解。小雅·大田雨我公田,遂及我私。无解其民之心,先公后私,令天主雨于公田,因及私田尔。大雅·瞻卬妇无公事,休其蚕织。休,息也。妇人无与外政,虽王后犹以蚕织为事。今妇人休其蚕桑织纴之职,而与朝廷之事,其为非宜亦犹是也。周颂·臣工嗟嗟臣工,敬尔在公。嗟嗟,敕之也。工,官也。公,君也。故于庙中正君臣之礼,敕其诸官卿大夫云:敬女在君之事,王乃平理女之成功。鲁颂·有駜夙夜在公,在公明明。无解言时臣忧念君事,早起夜寐,在于公之所。在于公之所,但明义明德也。鲁颂·閟宫公车千乘,……公徒三万。大国之赋千乘。万二千五百人为军,大国三军,合三万七千五百人。言三万者,举成数也。

其中,“夙夜在公”出现两次,分别见于《召南·采蘩》与《鲁颂·有駜》。二者在毛《传》中均无解释,郑玄的解释,以前者之“公”为事,以后者之“公”为处所。以公为事,令人费解。郑玄与此相同的认知,见于其对《召南·羔羊》和《周颂·臣工》之解释,此二者对应之毛《传》皆与郑《笺》有异。比较之下,《周颂·臣工》之例,毛、郑之说皆可通,但郑说是以毛说为基础的生发。《召南·羔羊》之例,则应以毛《传》之解释为长,“退食自公”应非减膳顺事之谓,其中之公应为处所,毛《传》“公门”之说更合理。至于《召南·采蘩》之“夙夜在公”,如果参照诗篇中“于以用之?公侯之事……于以用之?公侯之宫”之语,便可知将“公”释为事,绝不及处所来得贴切。上表其余材料中的“公”,若为单言,除了《豳风·七月》之例,皆指处所。《七月》诗中的“献豜于公”,与“言私其豵”形成有趣的公私对言。同样的情形,出现在《小雅·大田》“雨我公田,遂及我私”句中。因此,这两处所谓的“公”,皆应带有非个人或非个体家庭的公共属性,且尊于“私”之地位。同时,可以看到,“公”若与它字组成复合名词,意义并不统一,甚至可以说情形较为复杂。

表中与“公田”相近的词汇有公车,同属于物事;公路、公行、公族、公徒皆与人相关,不过公路、公行皆为代称;公庭、公所、公堂则皆为处所。这种复合词的形成,可能与作为职官、爵位之称的“公”紧密相关。有学者甚至认为“公×”这些复合词的得名,皆因与作为身份称谓的“公”相关[27]。这个论断似乎有些过于决绝,“公”在甲骨文中的含义已呈现多样化态势,“公×”复合词的意义未必完全关联作为身份称谓的“公”。要之,这些词语如何得名,还有待进一步追索。但其中“公”之共通质素则可以提炼而出:一为公共性,一为尊贵性。上表中“公”字单言之例,亦为如此。

那么,“夙夜在公”之“公”,应是至少包含这两方面质素的场所。在此种场所中,由夙到夜者,绝非进御之贱妾可知。进御乃一时之事,与场所属性绝不相侔。同时,“在公”之“公”乃属相对固定之场所,与小臣行役之旅途亦不相类。本诗所叹,应属公所劳碌之苦,而非行役跋涉之苦。据西周金文记载,当时已有相关公共建筑与设施分散在主要城市及其周围,不仅作为王室娱乐和政治活动的空间,而且也是组织生产王室用品的作坊基地,其中有专事劳作的仆庸百工等人[28](P156)。诗中“夙夜在公”之情形应属此类人物。

四 “抱衾与裯”与《小星》之“命”

“抱衾与裯”一语中,衾、裯二者是重点。衾为被,历来无异辞。至于裯,意见有分歧。毛《传》释为襌被,郑《笺》则释为床帐。此两种意见在后世各有遵从之人。清代马瑞辰主要根据汉代文献中对于裯的认知,提出裯应为亵衣,所以可与衾同抱[29](P94)。这个解释过度依赖汉人观念,“裯”字在先秦文献中的意义未必同于汉代,况且,既然是“夙夜在公”,亵衣恐怕并无多少用场。故以情理言之,《小星》中的裯,应非亵衣。郑玄的解释,在当时也引起了怀疑,据《郑志》记载,张逸问:“此《笺》不知何以易《传》?又诸妾抱帐,进御于君,有常寝,何其碎?”郑玄答曰:“今人名帐为裯,虽古无名被为裯。诸妾何必人抱一帐?施者因之,如今汉抱帐也。”[1](P292)从问答可知,郑玄以为先秦时并没有称呼被子为裯的做法,至于诸妾进御之所以可以人抱一帐,是因为“施者因之”。何谓“施者因之”?孔《疏》有详细推演:

《内则》注云:“诸侯取九女,侄娣两两而御,则三日也。次两媵,则四日也。次夫人专夜,则五日也。”是五日之中,一夜夫人,四夜媵妾。夫人御后之夜,则次御者抱衾而往。其后三夜,御者因之,不复抱也。四夜既满,其来者又抱之而还,以后夜夫人所专,不须帐也。所施帐者,为二人共侍于君,有须在帐者。妾往必二人俱往,不然不须帐,故天子九嫔以下,九人一夜,明九人更迭而往来矣。其御,望前先卑,望后先尊,宜二媵下侄娣毕,次二媵,次夫人。下侄娣次夫人。望后乃反之。则望前最贱,妾抱帐往,贵者抱之还。望后,贵者抱之往,贱者抱之还。帐为诸妾而有,异于夫人也。[1](P292)

且不说郑玄《内则》注中关于诸侯御女之规则是否正确、合理,单说以此为据认定“夫人御后之夜,则次御者抱衾而往”之类的规范,实在荒谬可笑。即便寻常人家,亦不必抱衾与帐才能圆房,贵族之家若有此规定,岂不令人怀疑其卧具短缺,稍加思索,即可知其不当。故郑玄的解释亦不可从。

裯的意义,仍应以毛《传》为准,释为襌被。襌被即单被。如此一来,似与衾同为被子,略嫌重复。历来学者不同意毛《传》者,大约都有此种考虑。那么,为何重复言衾与裯呢?衾与裯同属卧具,根据诗篇结构,“抱衾与裯”与“夙夜在公”具有对应关系。如果是卑官小臣,其在“公”应属办理公事,不应怀抱卧具,以现代语言表述,就是上班工作大可不必从家里抱被子来。既能怀抱卧具,又要在公共场所超时劳作,说明“抱衾与裯”应该就是“夙夜在公”的行为内容,是行为主体分内之事。以此而论,该诗之行为主体,应是类似于后世侍女、丫鬟之类的服务人员。衾与裯并非此类人员所有,两者语意之重复,正符合此类人员之声气,亦说明诗篇文字之精细。如此,其叹息命运,也就顺理而成章了。

《小星》诗篇中提到的“命”,郑《笺》、孔《疏》皆以为“礼命之数”,闻一多先生据以发挥道:“《国风》中诸命字……要皆谓人事中上施于下之命令,而非天道中天授于人之命数,如修短之期,穷达之分诸抽象观念。”[30](P281)但根据毛《传》“命不得同于列位”之解释及诗篇语境,《小星》之“命”显然是个人命运,而非命令。这一点历来解释都是相同的。据研究,命运观念起源于原始社会,甚至要早于天命观念[31]。《诗经》中作为名词出现的命,除了表示天命、政令等与国家政治相关者之外,亦有表示生命或父母之命令者,如《郑风·羔裘》“彼其之子,舍命不渝”之命,乃为生命;《鄘风·蝃蝀》“乃如之人也,怀婚姻也。大无信也,不知命也”之命,当是指婚姻中的父母之命。《诗经》中真正表示个人命运的命,仅见于《小星》一诗。这就意味着,内证更加重要。

《小星》中提到了“命不同”“命不犹”,说明个人命运之间有着差别,具体到诗篇语境,应是地位较低者对比地位较高者所发出的慨叹。结合“夙夜在公”的相关情况,可知是下级阶层感叹自身不如上级阶层。但从另一角度分析,感叹“命不同”“命不犹”的前提是,在叙述者或者说慨叹者的心理中,命运具有可比性,甚至具有相同轨迹的可能。只有这种可能性为下级阶层所知觉,其自身才会产生落差心理。这其实意味着,当时的等级结构已经出现了松动乃至失衡,故对于命的认知也出现了求平等的趋势。当然,等级结构仍然是存在的,而且应该还是强大的,故而才有“夙夜在公”之可能。以此而论,《小星》一诗的年代应在西周晚期以降,社会不安定因素增加、礼法制度不太稳固、但仍然有较强的维系作用之时。

五 结语

综合以上的讨论,可得结论如下:

(一)《小星》一诗,为身份地位较低者的慨叹,此类人员当属在贵族家庭中充当杂役的女性。故其有夜行抱被、夙夜在公之可能。

(二)《小星》一诗所言之命,为个人命运,其提出个人命运的差异问题,折射出当时社会的阶层差异,同时也暗示出在当时的社会观念中,个人命运可以进行对比,并且已经产生出渴望命运平等的自觉。

(三)根据个人命运的社会属性,《小星》一诗的年代,应产生于西周晚期及以后。

(四)《小星》一诗的情感倾向,不是自安,也未必是怨恨,应更类似于一种深沉的无奈。

[1]孔颖达.毛诗正义[M].影印《十三经注疏》本.北京:中华书局,1980.

[2]许谦.诗集传名物钞[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[3]朱善.诗解颐[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[4]李先芳.读诗私记[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[5]王质.诗总闻[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[6]蓝菊荪.诗经国风今译[M].成都:四川人民出版社,1982.

[7]戴溪.续吕氏家塾读诗记[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[8]季本.诗说解颐[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[9]朱谋玮.诗故[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[10]许维遹.韩诗外传集释[M].北京:中华书局,1980.

[11]尚秉和.焦氏易林注[M].北京:光明日报出版社,2005.

[12]王先谦.诗三家义集疏[M].北京:中华书局,1987.

[13]丰坊.诗传[M].影印明刻《百陵学山》本.上海:商务印书馆,1938.

[14]龚橙.诗本谊[M]//续修四库全书:第73册.上海:上海古籍出版社,1995.

[15]傅斯年.诗经讲义稿[M]//傅斯年全集:第2卷.长沙:湖南教育出版社,2003.

[16]高亨.诗经今注[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[17]张次仲.待轩诗记[M].文渊阁四库全书本.上海:上海古籍出版社,1987.

[18]庄有可.毛诗说[M]//续修四库全书:第64册.上海:上海古籍出版社,1995.

[19]牟应震.诗问[M]//续修四库全书:第65册.上海:上海古籍出版社,1995.

[20]尹继美.诗管见[M]//续修四库全书:第74册.上海:上海古籍出版社,1995.

[21]胡适.谈谈诗经[A]//胡适文集:卷5[C].北京:北京大学出版社,1998.

[22]朱熹.诗集传[M].上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002.

[23]孔颖达.礼记正义[M].影印《十三经注疏》本.北京:中华书局,1980.

[24]王引之.经义述闻[M].台北:世界书局,1975.

[25]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[26]宋镇豪.商代社会生活与礼俗[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[27]刘畅.《关于“厶”字的意象特点及几个证明》商略[J].史学集刊,2003(4).

[28]李峰.西周的政体:中国早期的官僚制度和国家[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010.

[29]马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989.

[30]闻一多.诗经新义[M]//闻一多全集:第3卷.武汉:湖北人民出版社,1993.

[31]吾敬东.中国人“命”即命运观念的形成[J].学术界,2009(4).

责任编辑 王晓芳

河南省哲学社会科学规划项目“出土文献与《诗经·二南》新证”(2014CWX005)。

邵杰(1984— ),男,河南新安人,文学博士,讲师。研究方向为唐前文学与文献。

I207.22

A

1006-2491(2016)04-0001-06

——运动的诗篇