遭受医院暴力事件护士的职业倦怠及离职意愿分析与对策

于义梅,殷海燕

(南京中医药大学,江苏 南京 210023)

遭受医院暴力事件护士的职业倦怠及离职意愿分析与对策

于义梅,殷海燕

(南京中医药大学,江苏 南京 210023)

目的了解临床护士遭受医院暴力的现状,分析遭受医院暴力对护士职业倦怠和离职意愿的影响,并提出应对措施。方法方便抽样法抽取江苏省10个地级市的10所三级甲等医院的350名护士,采用马氏职业倦怠量表和离职意愿量表对其进行调查。结果护士的医院暴力遭受率为53.5%。遭受医院暴力的护士情感衰竭为(15.41±8.77)分,未遭受者(11.27±8.43)分,2组得分差异有统计学意义(P<0.05);人格解体得分为(15.79±6.53)分,未遭受者为(11.44±5.73)分,2组得分差异有统计学意义(P<0.05);并且,遭受医院暴力者辞去护理工作的可能性和寻求其他工作的动机均大于未遭受者(P<0.05)。结论医院暴力影响护士的职业倦怠感和离职意愿,应当加快预防医院暴力事件的法制化进程;并应在暴力事件后尽快进行积极有效的心理干预。

医院暴力;护士;职业倦怠;离职意愿

医院暴力泛指医疗活动引发的暴力行为,亦称医院暴力。世界卫生组织将医院工作场所的暴力定义为:医务人员在其工作场所受到辱骂、威胁和攻击,从而造成对其安全、幸福和健康明确的或含蓄的挑战[1]。近几年来,国内医患之间恶性暴力事件的频繁发生,使曾经的“白衣天使”演变为当下中国的高危职业之一。然而,关于医院暴力对医务工作者影响的相关研究在国内报道较少。为了充分认识医院暴力对于医疗工作者工作状态和身心健康的影响,笔者对江苏省10所三级甲等医院的350名护士进行调查研究,了解遭受医院暴力的现状及其对职业倦怠和离职意愿的影响,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 研究对象 采用方便抽样法,于2015年11月—2016年1月在江苏省南京、无锡、苏州等10个地级市中,分别抽取10所具有代表性的三级甲等医院,调查员在每所医院中随机选取35名护士,应用问卷对其进行调查。在知情同意的情况下,被调查护士以匿名方式独立完成问卷,并现场返回。共发放问卷350份,回收有效问卷331份,有效回收率94.6%。331 名护士年龄为 19~55(28.74±6.91)岁,其中男性15名,女性316名。

1.2 研究工具

1.2.1 护士职业倦怠感测评工具 采用目前工作倦怠研究中应用广泛的中文版马氏职业倦怠量表(Maslach Burnout Inventory,MBI)[2]。该量表包含 3 个维度:情感耗竭、人格解体和个人成就感,共22个条目。每个条目按Likert 7点法评分,其中情感衰竭、人格解体的得分越高,表示体验到的工作倦怠程度越重;个人成就感得分越高,表示体验到的工作倦怠程度越轻。

1.2.2 离职意愿测评工具 采用Michaels和Spector编制的离职意愿量表 (Turnover Intention Scale)[3],经李栋荣和李经远翻译、修订,应用广泛[4]。该量表包含3个维度:辞去目前工作的可能性、需找其他工作的动机和获得外部工作的可能性,共6个条目,采用Likert 4点计分法。个体得分越高,则离职意愿越高。

1.2.3 一般情况调查表 包括性别、年龄、科室、文化程度等项目。

1.3 数据处理 应用Epidata 3.1进行双人录入,核查后导入SPSS 16.0进行统计描述,采用t检验、卡方检验和秩和检验等统计分析。

2 结果

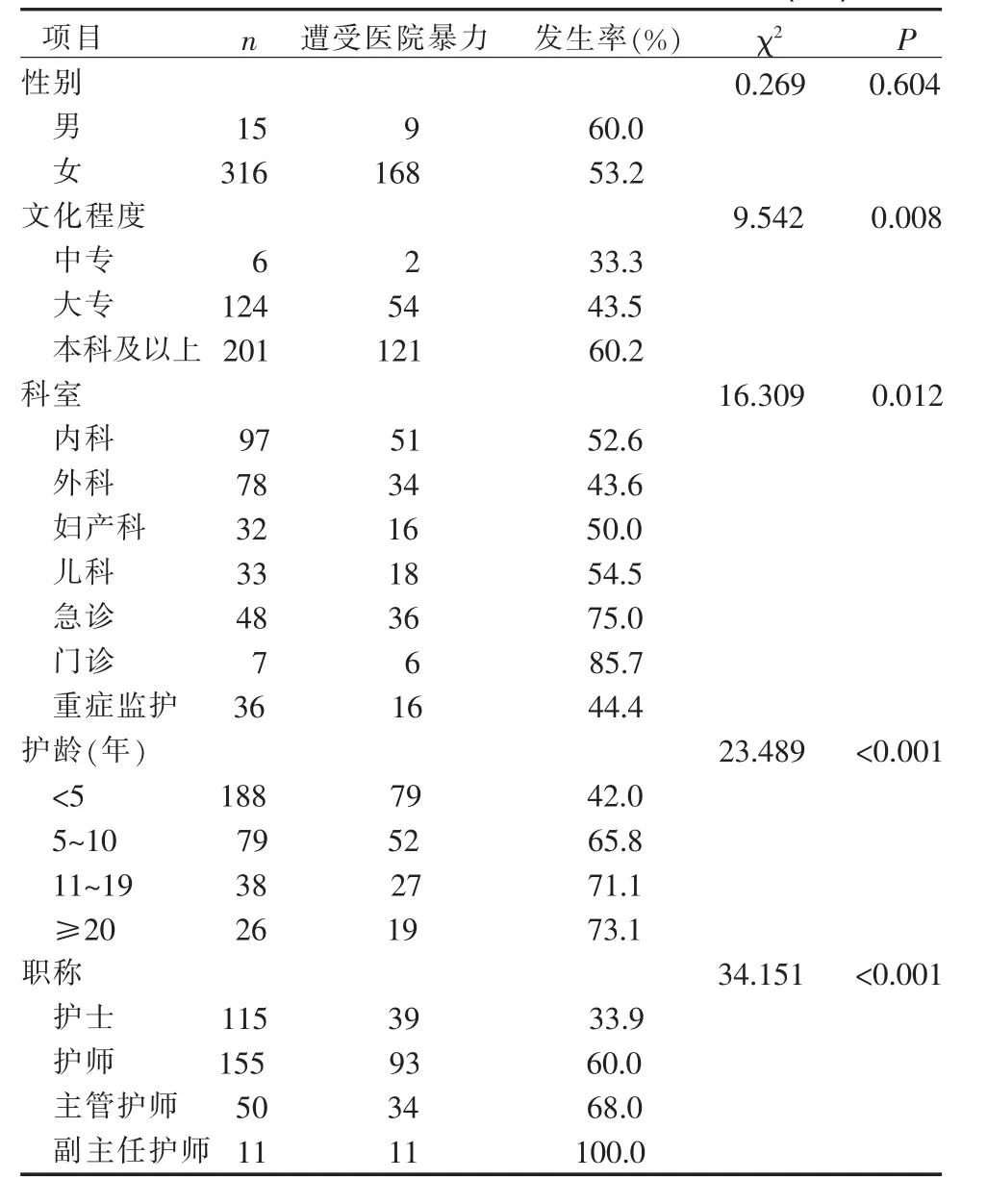

2.1 护士一般情况 共有331名护士接受调查,以下特征的护士群体遭受暴力的发生率相对较高,包括:男性护士、本科及以上学历者、门诊工作者、≥20护龄者、副主任护师职称者,其他一般资料分布见表1。

表1 331名护士基本资料及遭受暴力分布(名)

2.2 护士遭受医院暴力现状 本组调查的护士中,半数以上遭受过医院暴力,为177名,占53.5%(177/331)。暴力类型:口头辱骂或威胁172名(占97.2%),身体袭击5名(占2.8%)。暴力来源:33名来自患者(占 18.6%),65 名来自患者家属(占 36.7%),79名来自患者及其家属(占44.07%)。遭受医院暴力者工作中所担心的主要问题为:担心再次发生医疗纠纷或医院暴力(占67.8%),被患者及家属误解(占52.0%),频繁轮值夜班(占51.4%)。未遭受医院暴力者工作中所担心的主要问题为:频繁轮值夜班(占54.6%),发生医疗纠纷或医院暴力(占51.95%)。

2.3 遭受及未遭受医院暴力护士的职业倦怠得分比较 遭受医院暴力事件的护士在情感衰竭及人格解体2个维度的得分均高于未遭受医院暴力者(P<0.05)。 见表 2。

表2 遭受及未遭受医院暴力护士的职业倦怠得分比较(±S,分)

表2 遭受及未遭受医院暴力护士的职业倦怠得分比较(±S,分)

?

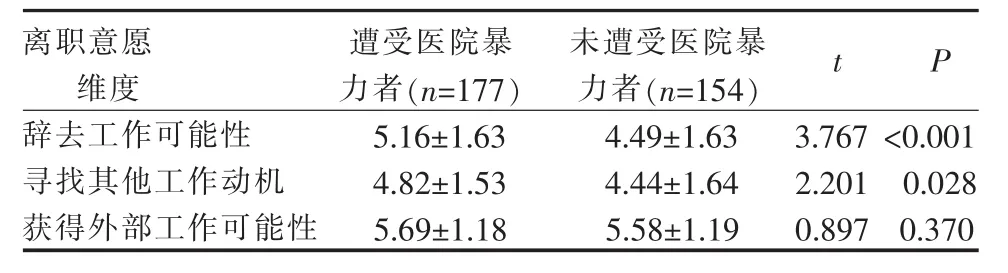

2.4 遭受及未遭受医院暴力护士的离职意愿得分比较 遭受医院暴力事件者与未遭受者在辞去工作可能性和寻求其他工作动机方面的得分差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 3。

表3 遭受及未遭受医院暴力护士的离职意愿情况(n=331)

3 讨论

3.1 门急诊及儿科医院暴力发生率居高不下 本研究表1结果显示,不同科室的护士之间的医院暴力发生率不同(P<0.05),医院暴力发生率最高的3个科室依次是门诊、急诊和儿科。门诊人流量大,科室众多,护理工作范围广泛且病种繁多,护士面临的工作十分琐碎,压力繁重,而患者在门诊就诊时等待时间过长便会消耗耐心,对护士往往态度不佳,稍有不慎,双方便会引起冲突。据媒体报道显示,医疗纠纷的发生多为就诊患者使用威胁、攻击性的语言辱骂医护人员,对其心理造成伤害。急诊科是高风险的科室,护士工作量大且工作节奏快,接待的患者多危重,病情紧急且变化难以预测,家属常因担忧患者病情而急躁难安。一旦患者生命垂危,家属往往难以接受,将责任归咎于医务人员,由此造成医院暴力或者医疗纠纷[5]。这种超常的身体和精神压力使得大部分护士精力透支,严重影响其身心的健康发展。陈艳姣等[6]研究调查显示,儿科护理纠纷发生的原因中静脉穿刺因素占15.1%。儿科接待的患者由于其尚年幼,语言表达能力较弱且不愿意配合治疗,时时哭闹不止;而且患儿自身免疫力较低下,极易引发各种感染,短期疗效难以达到父母的期望值。这些因素都易促使患儿家属不能冷静思考,发生暴力伤医行为。例如,由于静脉穿刺不能一次成功,家属打骂护士的事件屡见不鲜。

3.2 遭受医院暴力的护士更易发生情感衰竭和人格解体 护士是职业倦怠的易发群体。职业倦怠起源于职业压力,是一种对工作中情感、心理和人际关系压力源的持续应激状态[7]。本研究中,护士的人格解体和个人成就感低,均处于重度水平,职业倦怠情况不容乐观,这与陈永惠等的研究观点一致[8]。本研究显示,遭受医院暴力护士的职业倦怠得分大于未遭受者,两者在情感衰竭和人格解体上得分差异有统计学意义(P<0.05)。同时,调查表明遭受过医院暴力伤害的护士工作中最关心的问题为 “担心再次发生医疗纠纷或医院暴力”和“被患者及家属误解”,而未遭受者最关心的问题是“频繁轮值夜班”。由此可见,医院暴力对护士的心理和工作状态产生了严重而持久的影响。与未遭受过医院暴力者相比,遭受过医院暴力的护士在情感衰竭和人格解体维度上问题更加突出,而情感衰竭是职业倦怠的核心[9],一旦这种状况长期持续,护士的情绪会越来越消极、低沉和沮丧,在繁忙的工作环境中容易过度紧张和疲劳,致使护士对其护理的对象趋于消极冷漠,形成恶性循环。长此以往,必然降低护理质量,进一步加重医患矛盾。

3.3 医院暴力影响护士的离职意愿,增加其辞职概率 医院暴力事件的不断上升造成了很多负面影响,致使护士专业思想不稳定,离职意愿增加,影响了护理专业的发展。本研究中,遭受医院暴力者离职意愿得分大于未遭受者,两者在“辞去目前工作的可能性”和“寻求其他工作动机”上的得分差异有统计学意义(P<0.05),遭受医院暴力者辞去护理工作的可能性大于未遭受者,并且会有积极寻求其他工作的想法,而两者在“获得外部工作可能性”的维度得分相近。此种现象可能是因为目前国内医院暴力事件广泛存在,各级各等医院都无法避免,所以遭受医院暴力的护士想要辞职,并且寻求其他工作以摆脱护理行业。但是护理专业性强,与其他职业互通性差,因而导致护士在择业和再就业方面都存在着一定的局限性,改行难度大,获得外部工作的可能性也就较小。因此,尽管遭受过医院暴力的护士辞职的动机较未遭受者高,但其自身也暂未离职,仍在观望。一旦部分护士决定离职,医院护士资源短缺的问题将雪上加霜,即使有新的护士顶替,也需要一段招聘、培训的过渡时期,这会加剧临床在职护士的工作负荷,使得临床护理的质量下降,进而可能激化护患矛盾。

4 对策

4.1 政府应加快立法以保障医护人员的合法权益一定程度上来讲,政府对某一事件的处理结果对社会公众今后在同一类型事件中如何行为具有一定的导向作用[10]。因此,医院暴力发生后,政府部门应当正确引导大众,及时处理,加快医疗纠纷处置立法,依法有效解决医疗纠纷,创造和谐就医环境。目前,虽然我国出台了《医疗事故处理条例》以处理医疗纠纷,但是该法只是对一般民事侵权行为责任构成和责任方式作了规定,无实质性的责任承担方式,特别是暴力伤害医务人员事件得不到完善解决。我们还缺乏调整医疗纠纷民事法律关系的专门法律以维护医疗机构正常医疗秩序和医务人员人身安全。只有政府部门加快完善相关法律法规,医护人员的合法权益才能得到保障,身心健康才能得以满足。

4.2 护士应增强自我保护能力及沟通能力 护士是与患者接触较为密切、时间较长的人,应当紧密观察患者的反应,如果有冲突时,应当保持警惕性,做好自我保护,避免与情绪暴躁、有暴力倾向的患者或家属单独待在一起,通过周围的物品保护自己,必要时要保留有逃生的通道。当然,护士除了要有扎实的理论知识和熟练的操作技能外,更要有意识地训练语言沟通能力,加强护患之间的有效沟通,在交流活动中理解患者的切身感受,多安抚患者,让患者保持良好的心理状态,为患者解决实际困难,真正做到以患者为中心,患者才会积极配合护士完成治疗和护理,减少护患纠纷,促进护患关系更为和谐。本研究显示,本科及以上护士的医院暴力遭受率高于大中专者。本科及以上水平的护士可能由于文化程度和自身职业期望较高,在从事部分基础护理工作时容易眼高手低,或因缺乏与患者及家属沟通的经验,从而容易发生口角甚至冲突。因此,护理管理者更应注重该部分护士的思想动态及加强其沟通能力培训。

4.3 遭受过医院暴力的护士需要积极地做好心理调节 本调查显示,大部分遭受过医院暴力的护士,担心在以后的工作中再次发生医疗纠纷或医院暴力,并害怕被患者和家属误解,反映了他们的工作始终处于此种压力之下,而一旦这种负面情绪不断累积,会极大地影响护士的正常工作和生活。温映霞等[11]调查显示,合理的情绪疗法可有效调节护士的不良情绪,正视工作中遇到的负性事件,并采用积极的应对方式解决问题。护士通过自我关怀[12]能够使自己的身心得到良好的调适,有充足的精力去面对新一天的工作,防止工作中出现疲乏和抱怨,同时能够更加深刻的认识自我,知道自己的需求,从而有动力改变自我,并且积极追求自己的理想而从中受益。

护理管理者应在暴力事件发生后注意观察与倾听,及时了解、疏导护士的精神和心理困倦,缓解其情绪、均衡压力,给以有力的心理支持,营造轻松和谐的工作环境。医院也应成立以心理医生为首的心理关怀小组,医院暴力发生后及时介入,对遭受者提供专业的疏导和帮助。医护人员只有先充分地做好自我关怀,减少焦虑,合理的舒缓压力,满足自身正当的权益和追求,才会对患者关怀、同情、爱护,规范自己的操作行为,保证患者安全,满足患者的合理需求,从而避免不必要的医疗纠纷和医院暴力。

5 小结

我国医院暴力发生率高,医院暴力远比想象中严峻。频发的医院暴力事件不仅对受暴人造成了严重伤害,对整个护士群体的心理及工作状态产生了巨大影响。期待政府尽快完善相应的法律法规,护士自身能加强安全保护意识以及做好积极的心理调节,促进和谐护患关系和护理质量的不断提高。

[1]赵丽敏,潘红英,邵圣文.急诊护士遭受工作场所暴力的原因及其影响因素研究现状[J].中国护理管理,2013,13(10):96-98.DOI:10.3969/j.issn.1672-1756.2013.010.034.

[2]陈素坤.临床心理护理指导[M].北京:科学技术文献出版社,2000:207-219.

[3]Michaels C E,Spector P E.Causes of Employee Turnover Attest of the Mobley Grifeth Hand and Meglino Mode[J].Journal of Applied Psychology,1982,1:53-59.

[4]李栋荣,李经远.矩阵式组织结构下角色冲突、组织承诺、离职意愿关联性研究[D].新竹:国立交通大学管理科学研究所,2000.

[5]王 彩,陈永惠,张 伟.合肥市某三级甲等综合医院急诊科护士自我效能感与职业倦怠感的相关性研究[J].齐鲁护理杂志,2015,21(18):1-3.DOI:10.3969/j.issn.1006-7256.2015.18.001.

[6]陈艳姣.86例儿科护理纠纷原因分析与管理对策[J].中国实用医药,2008,3(15):163-165.

[7]胡 敏,杨 霞.ICU护士职业倦怠的人文关怀[J].护理学报,2014,21(22):15-16.

[8]陈永惠,张 伟,王 彩.某三级甲等医院急诊科护士工作压力与职业倦怠的相关性研究[J].护理研究,2015,29(9):3402-3404.DOI:10.3969/j.issn.1009-6493.2015.27.028.

[9]蒋培亚.护士职业倦怠的研究现状[J].解放军护理杂志,2014,31(13):24-25.DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2014.13.008.

[10]吴颖雄.医院暴力风险防控分析——以“南京市口腔医院事件”为例[J].医学与法学,2015,7(3):54-57.DOI:10.3969/j.issn.1674-7526.2015.03.023.

[11]温映霞,温映红,付 芳.合理情绪疗法对急诊科护士职业倦怠感及幸福感的影响[J].全科护理,2015,13(29):2883-2885.DOI:10.3969/j.jssn.1674-4748.2015.29.002.

[12]彭 笑,刘义兰.护士自我关怀研究进展[J].护理研究,2013,27(12):3852-3853.DOI:10.3969/j.issn.1009-6493.2013.34.006.

R471

B

10.16460/j.issn1008-9969.2016.16.075

2016-04-18

南京中医药大学大学生实践创新训练项目(201420)

于义梅(1993-),女,江苏东台人,本科在读。

殷海燕(1977-),女,江苏南京人,硕士,讲师。

陈伶俐]