概念迁移下功能词的习得研究

——以“in”为例

牛晨熹

(北京航空航天大学外国语学院,北京 100191)

概念迁移下功能词的习得研究

——以“in”为例

牛晨熹

(北京航空航天大学外国语学院,北京 100191)

概念迁移旨在从概念层次上解决母语迁移,但少有学者考量学习者原型范畴化这一重要认知能力。本文以功能词“in”为例,利用BROWN和CLEC语料库分别探索了“in”在概念层面的原型性,及其与中国学习者概念迁移的相关性。研究结果显示:(1)“in”的概念范畴有空间概念、时间概念和抽象概念,其中空间概念为“in”的原型概念域,后两者为隐喻域。三者的子范畴都表现出不同程度的原型性;(2)中国学习者使用“in”发生的概念迁移与概念的原型性密切相关:当“in”表达的概念原型性越强时,概念迁移导致的错误越不容易发生,当“in”的原型性越弱时,概念迁移越容易发生;此外,本文发现“in”抽象概念域的划分值得进一步划分,学习者对“in”抽象概念的迁移现象值得进一步讨论。

概念迁移;原型理论;语料库;in

引言

母语迁移与二语习得和语言教学紧密联系,它一直是语言学和应用语言学的中心问题。追溯母语迁移的发展,它的理论假说可以分为三个时期:受行为主义影响的对比分析假说,受形式主义影响的标记差异假说(Markedness Differential Hypothesis)、中介语初始状态的一系列假说,以及受认知科学影响的概念迁移假说。最新的概念迁移假说认为,语言表层结构受制于底层概念结构,外在的语言行为受制于内在的心理过程行为。因此,学习一种语言意味着对先前的母语概念表征系统进行重组,最终掌握一种新的概念系统(姜孟 2010),既不是机械地复制言语行为(行为主义),也不是激活脑模块中的句法运作(形式主义)。

概念迁移假说从概念层面入手,相比于普遍语法下的理论,它在母语迁移方面解释力更强。如普遍语法阵营的理论在二语初始状态的问题上存在争议——它们都认为“词汇范畴能够迁移”,但在“功能范畴是否迁移”和“哪些功能得到迁移”上存在争议(郭巍 2005),但是,这一争议在认知语言学框架下能够较为和谐地解决:认知语言学将语言系统视为由语法系统和词汇系统两个子系统构成,前者的基本功能是构建概念框架,后者的基本功能是为概念框架提供概念内容(Talmy 2000)。

由于人们共享相同的体验,在二语习得过程中,母语的词汇系统不容易发生概念层面的迁移;由于各语言有不同的概念化方式,母语的语法系统容易发生迁移,导致学习者发生错误。因此,本文尝试从认知语言学视角出发,以概念框架内的功能词“in”为例,探索中国学习者的概念迁移现象。

1.文献回顾

原型范畴理论起源于哲学思想“家族相似性”(Griffin 1974),是认知语言学的基本原理,在认知语义学中占有重要地位(Geeraerts 1989: 591)。最早Berlin & Kay(1969)通过调查98种语言,指出人们以焦点色为参照系统,对颜色进行范畴化的认知规律。Rosch(1973)发展了范畴化理论,并提出原型理论(prototype theory)。国内近年来的研究主要集中在:评述与讨论(邹智勇 2000;吴世雄、纪玉华 2004;俞建梁、黄和斌 2008;梁彩琳、石文博 2010等),教学与应用(曹巧珍 2010;李艳平、朱玉山2011)等方面,原型范畴理论没有引起教学与研究领域足够的重视。

另一方面,概念迁移假说在国内的研究蒸蒸日上,如李佳、蔡金亭(2008)以认知语言学的原则性多义网络为框架研究了中国学习者对四个英语空间介词(above、over、under、below)的习得情况,发现英汉语概念系统的差异导致了母语概念负迁移现象;张会平、刘永兵(2013;2014;2015)基于概念迁移理论框架,从动词搭配、类联接、语义韵、介词使用偏误、连缀句偏误等方面调查了中国学习者的概念迁移现象,他们的研究发现不同层次的偏误现象具有系统性和规律性的特征,不仅支持了概念迁移理论,并且结合我国语言文化的特点,发展并完善了二语概念迁移理论框架;王瑞(2014;2015)对动名词搭配错误研究进行了系列研究,发现中国非英语专业学习者动名词搭配错误产生的原因可以从概念层面上得到解释。除了上述词汇、句法层面的外,另有学者研究了概念迁移与语言习得方向的问题(母语与二语的概念体系相互影响),如张爱萍(2014)、武咪咪(2015)等。

综上所述,对中国学习者的概念迁移研究正处于一个趋向系统全面的研究阶段,但大多学者忽略了学习者的原型范畴化这一重要认知能力,只有个别学者提到了二语习得中的原型效应(李佳、蔡金亭 2008)。基于此,本文尝试以功能词“in”为例,探索原型认知理论下的概念迁移现象,主要解决问题如下:1)英语功能词“in”的概念范畴有哪些?具有怎样的原型性?2)中国学习者习得“in”时在多大程度上发生概念迁移现象?概念迁移现象与“in”概念的原型性有何关联?

2.理论框架

2.1 原型范畴理论

原型理论以体验哲学的思想和方法作为基础,认为“我们的范畴、概念、推理、心智乃至语言不是外部现实的客观的、镜像的反应,而是通过我们身体的感知和体验所形成的”(王寅 2002:2)。综合Rosch(1978)、Lakoff(1987:56-57)、Taylor(2003:63-69)以及Ungerer & Schmid(2001:29)的论述,蓝纯(2005: 30)将原型理论的基本内容概括如下:

1)范畴内部的各个成员由“家族相似性”联系在一起,并非满足一组充分必要的条件;

2)范畴的边界具有模糊性(fuzziness),相邻范畴互相重叠、渗透;

3)范畴原型与该范畴成员共有的特性最多,与相邻范畴的成员共有特征最少;范畴边缘成员与该范畴成员相似的特征较少,而与其他范畴的成员共性更多;

4)范畴成员依据具有该范畴所有特性的多寡,具有不同的典型性(prototipicality),因此范畴成员之间并不平等;

5)范畴呈放射状结构,原型位于范畴结构的中心位置;多数范畴呈现的不是单一中心结构(monocentric structure),而是多中心结构(polycentric structure),即某些范畴通常具有多个原型,原型之间通过家族相似性获得联系。

2.2 射体-界标理论

在概念结构系统的“认知参照”框架内,Langacker定义了射体(trajector,TR)和界标(landmark,LM)。Langacker认为在任何关系型述谓(relational prediction)中,勾勒出的参与者具有不对称性。在一个关系凸显(relational profile)中,射体是这个凸显中的图形,有着特殊的地位;界标为静态实体,被视为定位射体的参照点。Langacker对二者的关系阐述如下:

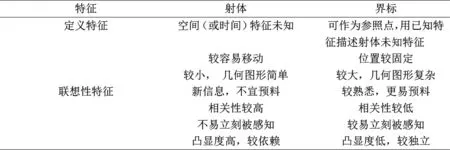

主观上来讲,一个情境中的“射体”是一个次结构,在被感知时,它相对于情景的其余部分(界标)更“突出”,被给予特殊的显著性,成为中心实体,情景围绕“射体”组织起来,并为它提供一个环境。(Langacker 1987:120)。Ungerer & Schmid(2001: 167-170)对二者的定义特征和联想特征如表1所示。

表1 射体-界标的定义特征和联想特征(Ungerer & Schmid 2001: 157-160)

3.研究方法

本文采用语料库实证研究法,通过WordSmith检索工具,以“in”为例,考察中国学习者在原型效应下的概念迁移现象。具体包括如下三个步骤:

1)结合牛津高阶英汉词典对词条“in”的解释,和“in”在BROWN语料库中的表现,对“in”的概念域进行分类和汇总;

2)在各概念域内部,分析例句中“in”表达的TR-LM图式,对其原型-边缘属性分布进行描写,如“in”在表达空间概念时,LM为三维体容器的概念(“in the box”)比LM为二维平面容器的概念(“in the square”)更具原型性,并预测中国学习者对“in”的非原型概念的掌握更容易发生错误;

3)检索中国学习者语料库(CLEC)中介词“in”发生的错误(介词使用错误PP1),若“in”的错误分布与预测吻合,则说明概念迁移与学习者的原型范畴认知有着密切联系,原型理论是概念迁移中不能忽略的成分;若“in”的错误分布与预测不吻合,则说明概念迁移现象不受原型范畴认知的影响。

4.结果与讨论

4.1 “in”的静态空间概念及隐喻概念

在布朗语料库(BROWN)中,随机选取“in”的300个例句。由于“in”涉及的动态概念(冯清高,夏虹2003)可能成为概念迁移的变量因素,因此本文聚焦于“in”的静态概念,对“in”的动态概念及中国学习者在动态概念上发生的习得错误(如例1)不予讨论。

(1)

(a)BROWN:It feels so good that we walk in the school.(File Source: st2.txt)

(b)CLEC:If people want to make their houses beautiful, they could [vp6,9-7] buy some flowers or fruitful orange trees [sn9,-] returned home in [pp1,2-3] the Flower Show, and the trees or flowers will add [vp2,6-4] up the Festival atmosphere, so people like to buy them.[sn1,s]

(1a)为英语本族语者的使用,“in”表达了由学校外进入学校的动态过程,汉语对应概念的表达往往不包含于“里”这类空间介词,如“我们走到学校里”,取而代之的是副词“进”,如“我们走进学校”,因此,英汉空间介词的动态性可能会导致母语迁移现象的发生,这类例句排除于我们的分析。同理,(1b)中,“returned home in the Flower Show”,错误使用的介词位置本应由“from”填充,它表示了由花卉展到家的一个动态的空间属性,因此,对这类错误的分析也不在本文的研究范围内。

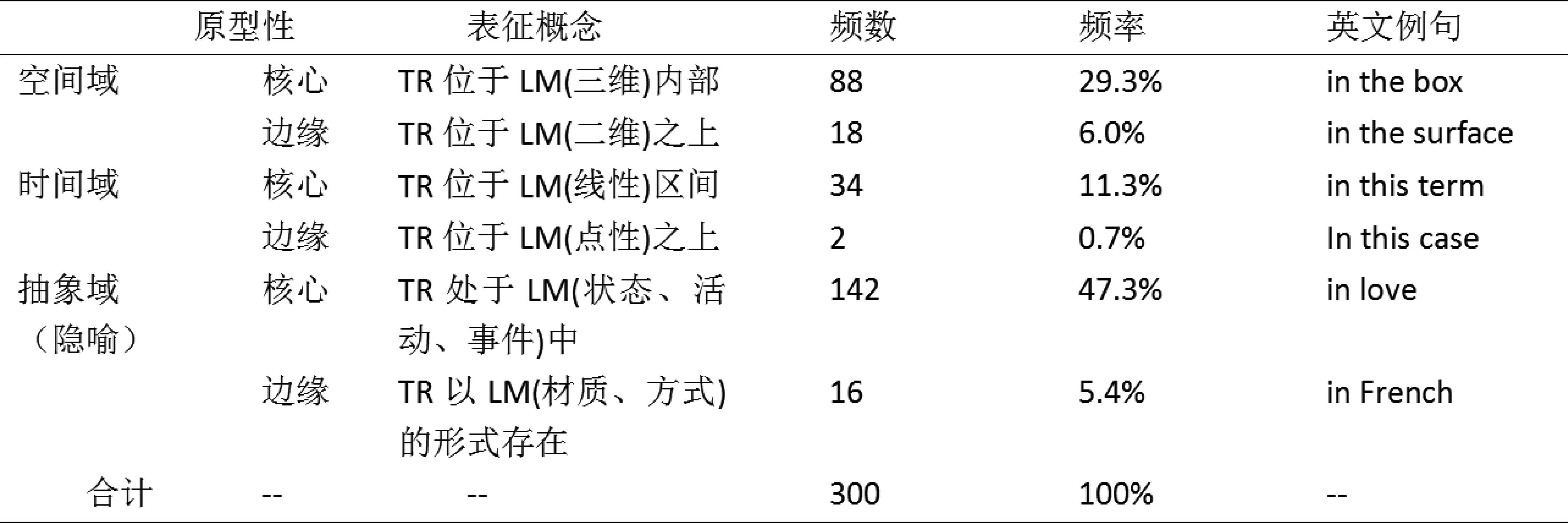

规范语料后,我们对“in”的例句进行定量汇总,得到表2所示的概念范畴汇总和分布:

表2 “in”的概念范畴分布

首先,“in”在概念层面可以分为空间域、时间域和隐喻得来的抽象域,在这三个域之间,“in”作为抽象域概念的使用最频繁,共158例,共占52.7%;随后作为空间域概念的“in”共有106例,占35.3%;时间域的使用情况最少,共有36例,占12.0%。尽管“in”在空间域的使用情况不是最多的,但它是我们通过身体感知和体验最先形成的概念域,其它二者基于空间域,通过隐喻映射而成。

随后,在三个域内部,“in”呈现出不同程度的原型性。以空间域为例,含有“in”的例句如(2):

(2)

(a)long way. In fact, when I am not happy, I will go out for a long walk. Wandering IN the street, I will forget the unhappy matter. I can say in pride if I had wal

(b)r [wd2,1-2] this arcticle[fm1,-]. Only five hours ago, I still did my homework IN the lamplight. That is to say, I have been [vp6,2-8] asleep for five hours i

(c) all of us. Why we haggle over every ounce in serving it? [sn8,s] Some students IN our class come from the other class. We permit they miss the old one, and we

(2a)中的词组“in the street”中的“street”表征平面二维的LM,与(2b)、(2c)中三维的LM相比,这样的例句所占比重明显小,仅占后者大约1/5(6.0%:29.3%),处于空间范畴内部的边缘地位。事实上,“in”处于边缘的语义概念接近介词“on”而处于核心的语义概念不能被“on”所取代。我们可以从(2a’)的合法性(2b’)的不合法性看出这一点:

(a’)Wandering ON the street, I will forget the unhappy matter. I can say in pride if ...

(b’)*Only five hours ago, I still did my homework ON the lamplight.

在表征空间概念时,介词“in”、“on”(甚至“at”)同处于一个连续统上,在连续统的一端,是TR被LM三维立体包围的空间状态(IN),随后是TR位于平面二维LM之内或其上的状态(ON),最后是TR处于点性的LM的空间位置的状态(AT),当“in”的使用越趋近IN时,原型性就越强,越远离IN时,原型性越弱,越有可能被“on”所替代,进而发生概念迁移。“In”空间概念的原型性如图 1所示,越趋近左端,语义概念IN的原型性越强:

同理,空间域隐喻形成的时间域与图1相应,形成图2:

图1 “in”表征空间概念的原型性图式

图2 “in”表征时间概念的原型图式

图2中,“in”表达的核心义为“处于某时间区域期间”,如“in the summer”、“in the morning”等,它们在汉语里的往往用“在+时间段”表示。“in”的边缘义延伸至语义概念“ON”,“ON”表示某特殊的场合、时间点,如“on 7th, July”、“on the morning of 7th, July”,“on that occasion”等,但是,汉语里的对应表达仍然为“在+时间点”。因此,处于边缘的后者更容易导致习得者发生概念迁移,产出如“in the morning of that day”、“in the Spring Festival”之类的错误。所以时间概念仍然遵循原型认知规律,当时间介词“in”的使用趋近IN时,它的原型性越强,习得者越不容易发生概念迁移;当时间介词“in”的使用越趋近ON或AT时,它的原型性越弱,习得者越容易发生概念迁移。

4.2 “in”的概念迁移现象

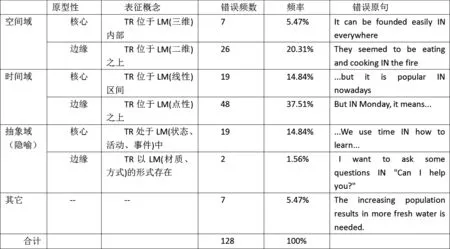

在CLEC语料中检索“in [pp1”(PP1为介词除搭配之外的使用错误),共得到128条检索结果,将其归类,得到表3:

表3 中国学习者使用介词“in”的PP1错误

首先,所有错误类型中,占比重最大的是时间概念域(52.35%),其次是空间域(15.78%),最后是抽象域(16.40%)。我们从原型—空间域开始分析,学习者表达核心义“TR位于LM(三维)内部”发生的错误率为5.47%。事实上,汉语的对应概念与英语相同,如“在屋里”、“在教室里”,理论上这部分不应有过多错误发生。检索语料,我们发现,这部分错误在句法上的表现往往为“in”与地点副词的搭配,如“in everywhere”、“in there”,它们在汉语中的对应表达为“在各处”、“在那里”,是典型的“在+处所”构式(申敬善 2006),学习者通过字面的对译,造成了词性相关的功能范畴的迁移,不属于本文空间概念迁移的讨论范围。

在表达边缘义“TR位于LM(点性)之上”时,学习者发生的错误(占20.31%)明显多于核心义(5.47%)。这部分错误是由空间概念迁移导致,如:they seemed to be eating and cooking IN the fire。但英语本族语者将“fire”概念化为接近二维的平面,因此“on the fire”位于IN这一静态空间概念的边缘位置,即处于图1中IN与ON之间的位置。基于原型理论,这样的概念处于家族边缘位置,学习者容易发生概念迁移。因此在这一部分的数据结果证实了原型性与概念迁移的关系,即空间概念范畴内部,“in”的概念原型性越强时,中国学习者越不容易发生概念迁移;原型性越弱时,学习者越容易发生概念迁移。

时间概念域发生的错误所占比例最大,超过半数,占52.35%。与空间域相似,时间概念的原型性也与概念迁移的发生率密切相关。如,英语中表达“半天”时,仍然选用“in the morning”、“in the afternoon”,但当时间为特殊的节日或是场合时,使用趋向点性的“ON”,如“on Spring Festival”、“on the morning of 7th, July”等,这种靠近“ON”的趋势消弱了“in”的原型性,因此,在这部分边缘区域,二语习得者容易发生概念迁移,造成错误。语料中,类似“in Monday”、“in the Mid-Autumn”、“in the evening of this day”的错误共有48例,是所有错误中发生次数最多的。

不同于时间域和空间域,抽象域在学习者语料中发生的错误最少,且没有表现出原型属性与概念迁移的关联性。回顾表2,本族语者在抽象域的使用中最频繁,但中国学习者在这方面的错误却寥寥可数。造成这一现象的原因可能是学习者抽象用法的使用基数本身小。因此,中国学习者在“in”的抽象概念上的使用值得进一步研究。

5.结语

概念迁移理论成为了二语习得领域新的研究热点。本文以“in”为例,首先检索了英语本族语语料库(BROWN),为“in”在空间概念域、时间域、抽象域三个层面的原型性进行了定性归类和定量汇总;随后,检索了“in”在中国英语学习者语料(CLEC)的使用错误,以期探索“in”的概念原型性与习得者概念迁移的关系。本文主要结论如下:

(1)“in”的概念范畴有空间概念、时间概念和抽象概念,其中空间概念为“in”的原型概念域,后两者为隐喻域。三个域包含的子范畴都表现出不同程度的原型性(见表2);

(2)中国学习者使用介词“in”发生的概念迁移与概念的原型性密切相关:当“in”表达的概念原型性越强时,概念迁移导致的错误越不容易发生,当“in”的原型性越弱时,概念迁移越容易发生;

(3)此外,本文发现,尽管中国学习者在“in”的抽象概念上错误率较低,这部分是由于他们使用抽象概念的基数本身很小。“in”的抽象概念较难把握,值得进一步划分,学习者对抽象概念的习得值得进一步讨论。本研究的不足在于语料判定较为主观,存在一定偏差,未来的研究需要借助Inter-rator软件多人评判,以增加文章的客观性。

Geeraerts, D. 1989. Introduction: Prospects and problems of prototype theory: Linguistics [J].Linguistics, 27(4).

Lakoff, G. 1987. Image Metaphors [J].Metaphor&SymbolicActivity, 2(3).

Rosch, E. H. 1973. Natural categories [J].CognitivePsychology, 4(3).

Talmy, R. 2000.TowardaCognitiveSemantics,VolumeI:ConceptStructuringSystems[M]. Cambridge, MA: MIT Press.

Taylor, J. R. 2001. Linguistics: Prototype Theory[J].InternationalEncyclopediaoftheSocial&BehavioralSciences.

Ungerer, F.& H. J. Schmid. 2001.AnIntroductiontoCognitiveLinguistics[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Wittgenstein, G. N. 1974. Universals and Family Resemblances [J].CanadianJournalofPhilosophy, 3(4).

曹巧珍. 2010. 原型范畴理论应用于课堂一词多义教学的实验研究[J]. 山东外语教学(2).

冯清高、夏虹. 2003. 介词空间语义的“静态”与“动态”[J]. 西安外国语大学学报(1).

郭巍. 2005. 二语初始状态研究——发展与现状[J]. 四川外语学院学报(1).

姜孟. 2010. 概念迁移:语言迁移研究的新进展[J]. 宁夏大学学报(3).

李佳、蔡金亭. 2008. 认知语言学角度的英语空间介词习得研究[J]. 现代外语(2).

李艳平、朱玉山. 2011. 英语语法教学的原型范畴理论观[J]. 外语教学(1).

梁彩琳、石文博. 2010. 语义范畴原型理论研究:回顾与展望[J]. 外语学刊(5).

申敬善. 现代汉语“在”字句研究[D]. 复旦大学.

王瑞. 2014. 理论反思与构拟:概念迁移视域中学习者动名词搭配错误系列分析之一[J]. 外语学刊(6).

王瑞. 2015. 基于语料库的实证分析:概念迁移视域中学习者动名词搭配错误系列分析之二[J]. 外语学刊(3).

武咪咪. 2015. 概念迁移视角下英汉被动句的双向习得研究[D]. 太原理工大学.

吴世雄、纪玉华. 2004. 原型语义学:从家族相似性到理想化认知模式[J]. 厦门大学学(2).

俞建梁、黄和斌. 2008. 原型范畴理论的缺陷与不足[J]. 外语学刊(2).

张爱萍. 2014. 中国英、日语学习者汉语赞扬应答言语行为中的反向概念迁移研究[J]. 解放军外国语学院学报(1).

张会平、刘永兵. 2013. 英语介词学习与概念迁移:以常用介词搭配与类联接为例[J]. 外语教学与研究(4).

张会平、刘永兵. 2014. 中国英语初学者的连缀句偏误与语法概念迁移[J]. 外语教学与研究(5).

邹智勇. 2000. 典型理论及其语言学意义[J]. 外语与外语教学(6).

2016-07-22