基于语料库对“融入”和“融入到”的句法对比研究

邹腾云

(北京航空航天大学,北京市100083)

基于语料库对“融入”和“融入到”的句法对比研究

邹腾云

(北京航空航天大学,北京市100083)

在Mark C. Baker“介词并入”理论的基础上,本研究利用北大语料库,对“融入”和“融入到”的类联结和每项类联结包含的句式进行了对比。结果发现,当“融入”和“融入到”用在NP1+V+NP2(Loc.)、把+NP1+V+NP2(Loc.)和将+NP2+V+NP2(Loc.)这三种句式中时,动词“融入”后存在一个隐性介词后缀-,其功能相当于“融入到”中的介词“到”。本研究从句法、语义、语用等方面给出了可能的解释。

介词并入;类联结;隐性介词后缀

1. 前言

1988年,Mark C. Baker(1988)在他的专著《并入》中提出“介词并入”的现象。他发现,Chichewa语中存在两种介词形式:普通介词和后缀型介词,它们虽然形式不同,但功能一致,只是后缀型介词必须紧跟在动词之后。

例如:

a. Mbidzizi-na-perek-a msamphakwankhandwe.

Zebras SP-PAST-hand-ASP trap to fox.

The zebras handed the trap to the fox.

b. Mbidzizi-na-perek-er-a nkhandwemsampha.

Zebras SP-PAST-hand-to-ASP fox trap.

The zebras handed the fox the trap.

(Baker 1988:229)

为分析句子b的句法结构,Baker(1988:46)提出题元角色分配一致性假说(Uniformity of Theta Assignment Hypothesis),即“两个结构的题元关系相似,可表现为两者拥有相似的深层句法结构。”鉴于句子a和b 的语义和题元角色分配相同,它们应该拥有相似的深层句法结构。因此,句子b 的句法结构如图1所示:

Baker(1988:236)认为,“当与后缀型介词相关的NP承担与格/目标;施益者/受益者;工具/地点这几种题元角色时”,类似的结构可能会存在。另外,后缀型介词在某些条件下可呈现隐性,即“动词+后缀型介词”与动词本身形态相同。

基于Baker 的理论,可以推断汉语中也许存在类似的结构。为了验证这一想法,作者从新华网和光明网收集了19108字的中文语料研究隐性介词存在的可能性。在分析了所有V+NP 和V+P+NP结构之后,同一动词V+NP和V+P+NP意义和用法都相同的情况列举如下:

图1

VerbV+NPandV+P+NP纳入纳入+NP=纳入+到+NP融入融入+NP=融入+到+NP带入带入+NP=带入+到+NP给给+NP+以+NP=给+NP+NP聚焦聚焦+于+NP=聚焦+NP倾向倾向+于+NP=倾向+NP

在表1所示的动词中,“融入”被选作研究对象,原因如下:首先,“融入”出现的次数最多;另外语料中出现一些可将“融入”和“融入到”交换而结构和意义保持不变的例子。

因此,作者猜想,“融入”的句子结构中存在一个与“融入到”结构中介词“到”功能相同的成分,发挥介词的作用。

2.研究方法

2.1 研究对象

为验证“融入”的句子结构中是否存在与“融入到”结构中介词“到”功能相同的介词成分,需要对比“融入”和“融入到”的句法结构。为了比较它们的句法结构,本文选择北大汉语语料库作为研究的平台和方法。

1957年,Firth首先提出了类联接和搭配这两个概念。根据Firth的定义,类联接是“语法范畴之间在句法结构上的相互关系”(卫乃兴2002)。它是词语搭配研究中的一个重要概念,指语法范畴间的结合(Firth 1957)。Mitchell(1975)也提出,类联接是关于词语组合类别的抽象表述,搭配则是类联接的具体实现。因此类联结研究与句法研究关系紧密。为了对比“融入”和“融入到”的句法结构,作者利用北大汉语语料库分析了两者的类联结和每项类联结所包含的句式。

2.2 语料库

北大汉语语料库(CCL)由北京大学中国语言学研究中心建立,包括古汉语语料库,现代汉语语料库和中英平行语料库。本研究选取了北大现代汉语语料库以对比分析这两组结构。

如表2所示,在库容为581,794,456的现代汉语语料库中,“融入”有4243条索引,“融入到”有315条索引。本研究随机选取了100条“融入”索引和100条“融入到”索引,其中,“融入”的索引中排除了“融入”与“到”搭配的情况。为比较分析两者的类联结和句式,笔者对每条索引进行了归类。

表2 CCL相关信息

3.研究结果

3.1 “融入”的类联结和句式

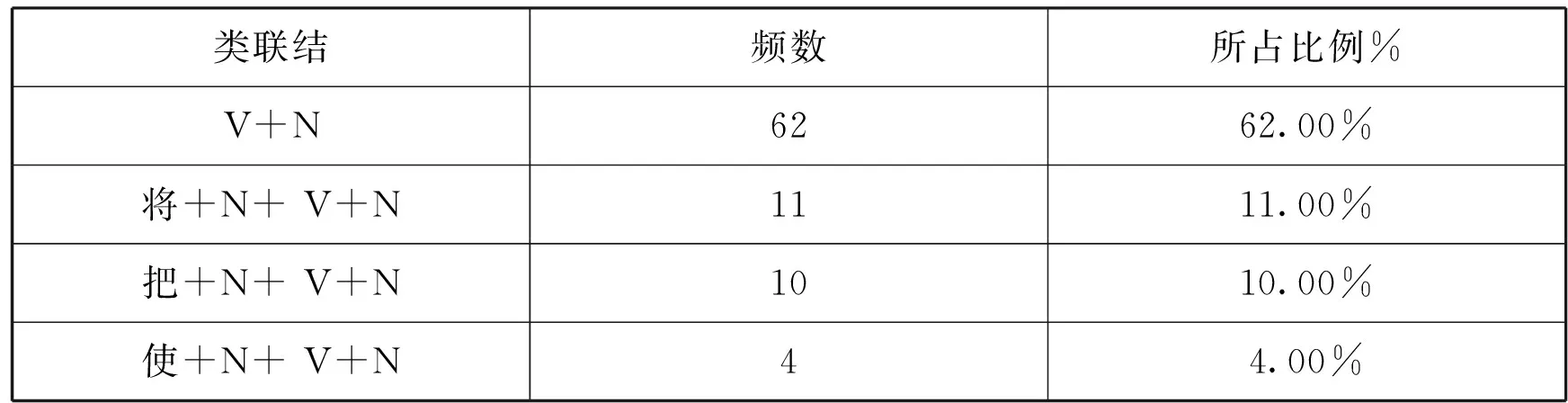

表3 “融入”的类联结

【频数>=3】

表3展示了“融入”的主要类联结(频数小于等于3的类联结在结果中未体现),为了进一步分析其句法结构,每项类联结所包含的句式如表4所示:

表4 每项类联结所包含的句式

【频数>=3;NP1代表作宾语的NP;NP2 (loc.)代表抽象地点NP;NP2 (Loc.)代表有方位词“里”、“中”等标记的抽象地点NP。】

从表4中可以看到,“融入”可用于10种句式(频数小于等于3的句式不考虑),常用于表达某物融入某一(抽象)地点,或使某物融入某一(抽象)地点。NP2(loc.)和NP2(Loc.)既可表示具体地点,也可表示抽象地点。例如,NP2可表示一个集体、一项任务或某个产业领域。

3.2 “融入到”的类联结和句式

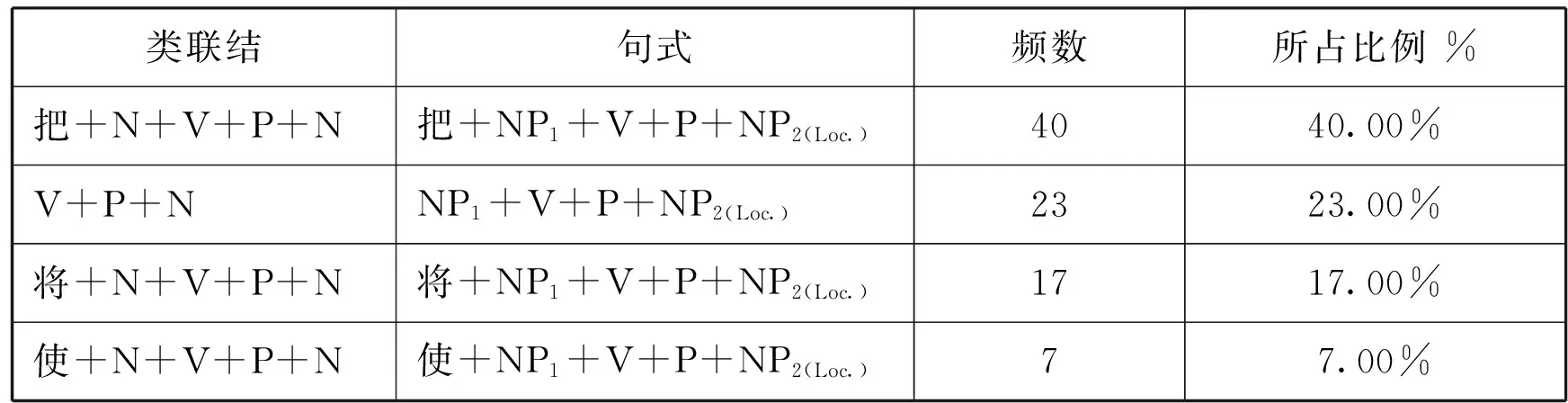

表5 “融入到”的类联结

【频数>=3】

表5展示了“融入到”的主要类联结(频数小于等于3的类联结在结果中未体现),为了进一步分析其句法结构,每项类联结所包含的句式如表6所示:

表6 每项类联结包含的句式

【频数>=3;NP1代表作宾语的NP;NP2 (loc.)代表抽象地点NP,NP2 (Loc.)代表有方位词“里”、 “中”等标记的抽象地点NP。】

从表6中可以看到,“融入到”主要用于4种句式(频数小于等于3的句式不考虑),常用于表达某物融入某一(抽象)地点,或使某物融入某一(抽象)地点,与“融入”相同。

NP2 (loc.)和NP2 (Loc.)既可表示具体地点,也可表示抽象地点。例如,NP2可表示某项任务或某个产业领域。

3.3 “融入”和“融入到”的比较

表7 “融入”和“融入到”相同的类联结和句式

【频数>=3;NP1代表作宾语的NP;NP2 (loc.)代表抽象地点NP;NP2 (Loc.)代表有方位词“里”、 “中”等标记的抽象地点NP。】

从表7中可以看到,当人们想表达某物融入某一(抽象)地点,或使某物融入某一(抽象)地点的意思时,“融入”和“融入到”都可满足。在NP1+V+(P)+NP2(Loc.)、把+NP1+V+(P)+NP2(Loc.)和将+NP1+V+(P)+NP2(Loc.)三种句式中,两者句式和语义相同,彼此可以互换。

4.句法结构分析

4.1 隐形介词后缀

根据Baker的题元角色分配一致性假说,“两个结构的题元关系相似,可表现为两者拥有相似的深层句法结构。”(Baker 1988:46)也就是说,如果两个结构拥有相似的题元关系,那么它们拥有相似的深层句法结构。“融入”和“融入到”是否拥有相似的题元关系呢?

根据题元理论,“每个动词都有一个论元结构,论元结构规定了实现动词表达所需要的最少的论元数量。一个合乎语法的句子必须有足够的论元满足论元结构的要求。”(温宾利 2002:45)根据语料库中的索引,“融入”在句中至少需要两个论元:NP1和NP2(loc.),是一个二元谓词。

另外,题元准则规定,“每个论元都必须充当一个题元角色;每个题元角色都必须分派给一个论元。”(Chomsky 1981;Chomsky 1993:36)根据分析,在“融入”的主要句式NP1+V+NP2(Loc.)中,NP1担任述题(或受事)的角色,NP2(loc.)表示地点。“融入到”中存在相同的题元关系,因此NP1+V+NP2(Loc.)和NP1+V+P+NP2(Loc.)拥有相同的题元关系。

根据题元角色分配一致性假说,NP1+V+NP2(Loc.)和 NP1+V+P+NP2(Loc.)拥有相似的深层句法结构。

“融入到”与“融入”的深层句法结构如图2所示:

图2

从图2中可以看到,在“融入”和“融入到”的深层结构中,介词“到”和空介词后缀“-Ø”都可发挥介词的作用,赋予NP2(Loc.)地点的题元角色。根据零散词缀检验式(Stray Affix Filter)(Baker 1988:140),后缀“-Ø”必须与动词“融入”合并,形成“动词+介词后缀”复合词。另外,投射原则(Chomsky 1980)要求在句法演变过程中,题元关系结构要一直保留,因此空介词后缀“-Ø”在并入动词“融入”时,要在原来介词的位置留下语迹(t)。综上所述,“融入”的表层句法结构如图3所示:

图3

从图3可以看出,句中存在一个与介词“到”功能相当的隐性介词后缀“-Ø”,因此“融入”的句式NP1+V+NP2(Loc.)实际上应为NP1+(V-Ø)+NP2(Loc.)。同理,把+NP1+V+NP2(Loc.)和将+NP1+V+NP2(Loc.)两个句式中也都存在隐性介词后缀“-Ø”,实际应为把+NP1+(V-Ø)+NP2(Loc.)和将+NP1+(V-Ø)+NP2(Loc.)。

4.2 原因解释

在上述三种句式中,“融入”后面存在一个与“融入到”中介词“到”功能相同的隐性介词后缀,其存在的原因如下:

首先,在“融入”一词中,“入”字的语义与介词“到”有重合。根据《现代汉语规范词典》和《中华大字典》,“入”字在“融入”一词中的释义为:从外到内(李行健2010;冯国超 2012)。因此,从语义角度来讲,介词“到”可以被省略或呈现隐性特征,因为“入”字已经表达了它的含义。

其次,尽管“融入”和“融入到”在上述三种句式中结构和语义相同,但是相对来说,“融入”比“融入到”更为简洁。Leech在1983年提出了四条经济原则,其中一条为“要简单便捷”。他认为,如果一个人可以用尽量少的话语表达清楚自己的意思,那么他就可以减轻说话者和听话者的负担(Leech 1983:67)。这一经济原则在Chomsky的最简方案中也发挥了重要作用。在最简方案中,经济原则可分为“方法上的经济”和“实体上的经济”。方法上的经济主要关注分析研究语言的方法,而实体上的经济主要关注语言本身。实体上的经济又可分为“推导经济”和“表征经济”(Chomsky 1995:151)。表征经济要求,语言表达中要尽量避免冗余的成分(Chomsky 2002:133)。因此,虽然“融入”和“融入到”的结构和意义都相同,但是鉴于“融入”比“融入到”更为简洁,根据经济原则,介词“到”可以呈现隐性特征而不在句中出现。

再次,类似于“融入”的结构在先秦时代的古汉语中也曾出现过(方平权2000)。何乐士(2000)通过对比《左传》和《史记》中介词“于/於”字的使用发现,《左传》中后跟介词“于/於”的一些动词在《史记》中多呈现出介词为空的现象。

c.次于城濮——次城濮

d.说于晋——说晋

(何乐士2000)

由此可见,“融入-Ø”结构极有可能是继承了古汉语中介词为空的用法。现代汉语由古汉语经数千年变化而来,尽管用法有很多不同,但是仍然保留着古汉语的一些用法。在现代汉语中,口语语言结构较为简单,多不完整句,存在省略(为空)现象,而书面语则倾向于表意完整清晰,很少出现不完整句或省略现象(李绍林1994),因此V+N结构多出现在口语中,而V+P+N结构常用在书面语中(孙良明2002)。

5.结束语

根据Mark C. Baker的“介词并入”理论,本研究利用北大语料库,对“融入”和“融入到”的类联结和每项类联结包含的句式进行了对比。根据Baker的题元角色分配一致性假说,当“融入”和“融入到”用在NP1+V+(P)+NP2(Loc.)、把+NP1+V+(P)+NP2(Loc.)和将+NP1+V+(P)+NP2(Loc.)三种句式中时,两者拥有相同的深层句法结构。通过对比发现,“融入”结构中存在一个隐性介词后缀(-Ø),其功能与“融入到”中介词“到”相同。这一隐性介词后缀之所以存在,可能是因为“入”的语义与介词“到”相似;另外根据经济原则,“融入”与“融入到”语义相同,但前者更为简单明晰;最后,可能是因为受到古汉语中类似表达的影响。

Baker, M. C. 1988.Incorporation:ATheoryofGrammaticalFunctionChanging[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

Chomsky, N.1981.LecturesonGovernmentandBinding[M]. Berlin: Water de Gruyter & Co.

Chomsky, N.1995.TheMinimalistProgram[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N.2002.OnNatureandLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Firth, J.1957.PapersinLinguistics[M]. London: Oxford University Press.

Leech, G.1983.PrinciplesofPragmatics[M]. London: Longman.

Mitchel, F.1975.PrinciplesofFirthianLinguistics[M]. London: Longman.

方平权.2000.关于介词“于”由先秦到汉发展的两种结论[J]. 古汉语研究(2).

冯国超.2012.中华大字典[Z]. 北京:高等教育出版社.

何乐士.2000.汉语句法结构上的一个重大变化——从《左传》、《史记》的比较看介宾结构位置的前移[A].古汉语语法研究论文集[C]. 北京:商务印书馆.

李绍林.1994.论书面语和口语[J]. 齐齐哈尔师范学院学报(4).

李行健.2010.现代汉语规范词典[Z]. 北京:外语教学与研究出版社.

孙良明.2002.关于取消“介词省略”说以及“于”字的用法问题[J].古汉语研究(3).

卫乃兴.2002.基于语料库和语料库驱动的词语搭配研究[J].当代语言学(2).

温宾利.2002.当代句法学导论[M]. 北京:外语研究与教育出版社.

2016-03-22