The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy

有幸承担谭凯(Nicolas Tackett)先生大著The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy(Cambridge [Massachusetts] and London: Harvard University Asia Center,2014)的翻译,使得我对该书的内容有了一个全面的了解,虽然也不敢说完全理解了作者的精髓,但借此提供一些粗浅的想法,供作者和读者批评,也是很难得的机会。由于该书所论相关问题此前并未在欧美以及国内学界引起过重点注意,因此影响较大,书评也已经有许多篇。其中有些是介绍性的书评,有些是讨论性的书评,涉及世族社会的升降、墓志数据库的运用等,各有侧重。[1]孙英刚:《书评:Nicolas Tackett,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy》,载荣新江主编:《唐研究》第20 卷,北京大学出版社2014年版;Michael Hoeckelmann,Review of The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy (review No.1807),DOI:10.14296/RiH/2014/1807; Song Chen(陈松), The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (review), Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol.75(2015),No.1;殷守甫:《书评:Nicolas Tackett,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy中国中世贵族的解体》,载包伟民、刘后滨主编:《唐宋历史评论》第1 辑,社会科学文献出版社2015年版;王晶:《重绘中古士族的衰亡史——以The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy 为中心》,《中华文史论丛》2015年第2 期;Linda Walton(万安玲),The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (Book Review), Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies, Vol.LXIII (2015), No.2;Thomas J.Mazanec,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (Book Review),《饶宗颐国学院院刊》2015年第2 期。对此,笔者将在这些书评的基础上,进一步探讨该书的核心议题,也就是黄巢之乱(或曰王仙芝、黄巢之乱,简称王黄之乱)对世家大族所造成的毁灭性打击。

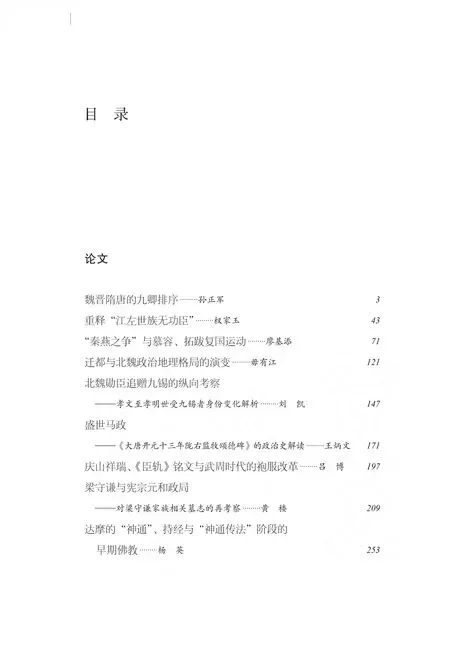

谭书包括绪论、正文五章、结语,附录A、B、C,参考文献、人名索引、综合索引等内容。由于对谭书已有多篇书评在前,多有介绍该书内容,所以本文不拟再费笔墨于此。简单而言,该书前面两章利用传世史料和丰富的墓志,对9世纪门阀大族的定义、人口数量和地理分布等(第一章),对京城精英(capital elites)、地方精英(provincial elites)的区分和内涵等(第二章),进行展现。随后两章,先对京城精英的婚姻网络、京城社会景观等予以描述(第三章),然后对地方上,特别是藩镇体系下的地方精英的向上流动渠道,以及藩镇体系本身的情况,进行了梳理(第四章)。这几章的主要贡献,首先在于利用自制的“唐五代人物传记与社会网络数据库1.0 版”(tbdb010.mdb),对数量庞大的世家大族成员的各种背景信息进行数据处理和归类分析,这是以前学者从未着手的一项工作,非常值得肯定,这比气贺泽保规等日本学者仅仅出版纸本的墓志索引要方便得多,两者可以互相参看。[1]气贺泽保规编:《新版唐代墓誌所在総合目録(增訂版)》,明治大学东亚石刻文物研究所,2009年。遗憾的是,谭书未见提及气贺泽氏此书,而后者所统计的唐代墓志范围与前者不相上下,甚至超过前者。其次是对京城和地方不同类精英的区分,并分别梳理了京城精英的婚姻网络与社会资本,以及地方精英在藩镇体系下的社会流动。

不过对该书而言,最后一章才是作者论述的重点,前面几章的铺垫都是为了这最后一章的出场而展开的。其核心议题在于王黄之乱对9世纪世家大族的毁灭性打击,包括在京城和地方。在作者看来,这一毁灭性打击的到来是突然的,之前并无征兆。因此,作者对王黄之乱的描述给人的印象,一个是突发性,另一个就是残酷性。就突发性而言,主要是指在9世纪大部分时候,世家大族尚生活于承平之世,延续着累世仕宦的传统,却在王黄之乱时突然跌入谷底。这一突发性的内涵在于,如果没有王黄之乱,世家大族依然会继续9世纪的承平状态。就残酷性而言,主要指在王黄之乱过程中一系列反人类的屠杀甚至吃人行为,已经超出了单纯的军事行动范围。这对世家大族而言,其影响在于大范围的肉体消灭,直接将世族的社会网络予以摧毁。

关于这两种印象,分别涉及中古史的两大传统主题:世家大族和农民战争。以下分别就学术史现状进行简要阐发。

首先,世族(士族)研究是中古史学界热门的话题之一,甚至已经到了泛滥的地步。因此,近些年来,许多学者希望能够转换模式和视角,重新开辟新的学术增长点。仇鹿鸣对士族研究的展望,有以下五个方面:其一是对士族这一概念及其边界的重新思考,比如对唐中期以后的科举精英的认定;其二是对士族谱系构造与身份认同的重新检讨,特别是士族郡望背后的社会流动和阶层升降;其三是中古史上是否存在过一个超越民族界限的士族身份认同,即探讨虏姓士族如何形成对士族身份与文化的自觉认同;其四是在尽可能小的区域尺度内展现小区域社会网络的图景和权力构造;其五是跨越考古与历史的界限,从墓葬本身来理解墓志的史料价值。[1]仇鹿鸣:《士族研究中的问题与主义——以〈早期中华帝国的贵族家庭——博陵崔氏个案研究〉为中心》,《中华文史论丛》2013年第4 期。从这五点来说,谭书或多或少都有一定的体现。比如谭书探讨了对士族身份的认同问题,这对依靠数量统计进行研究的谭书来说,是十分有必要的,直接关系到每组数据的准确程度。在这方面,作者最强有力的证据是引入人口统计原理,来看待9世纪墓志所见频率颇高的墓主对自己大族身份之声称(p.41)。

谭书的贡献主要涉及仇氏所说的第一个方面,即对唐后期,特别是9世纪士族概念和边界的重新思考。陈松即提及,在对唐宋变革期世家大族如何消亡进行研究之前,首先需要界定世家大族这一概念本身。[1]Song Chen, The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (review),p.237.一般而言,学者多将士族社会限定于魏晋南北朝,特别是东晋南朝。[2]最典型的莫过于田余庆仅将东晋一朝目之为门阀政治时代,参见田余庆:《东晋门阀政治》,北京大学出版社1989年版,2012年再版。不过世家大族一直到唐中后期依然活跃,特别是北朝以降北方大族各自相高,虽然没有南朝王谢的身份和地位,但依旧是李唐皇室(特别是武则天)的防范对象。只不过大家都觉得,世族在唐朝处于渐趋式微的态势,皇权势力日益增长。[3]孙英刚:《书评:Nicolas Tackett,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy》,第524 页。然而在作者看来,9世纪的世家大族,特别是两京(长安、洛阳)和两京走廊地带的世族,通过各种因缘(科举、联姻、仕宦)而得到加固。即便是地方上的拥有国家精英(national elite)祖先的家族,也在尽力维持与京城的联系(以地方藩帅为例,可参见谭书对拥有仕宦家族史的藩帅之整理,即figure4.4 所示)。[4]对于京城精英在地方的影响力,作者使用了“殖民”(colonize)等词(p.178),这在殷守甫看来并不一定合适,尚有商榷的余地。参见殷守甫:《书评:Nicolas Tackett,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy 中国中世贵族的解体》,第274 页。相反,在魏晋南北朝时期经常用来标榜的郡望,则已经不再是9世纪世族的重要认同。若非王黄之乱,这种情况依然会持续下去。王晶即曰:“依作者之推论,如果没有黄巢的动荡,那么中古贵族势必会继续维持下去,中古贵族的崩溃又似乎只是由于一次偶然的外部因素所导致的意外事件。”[1]王晶:《重绘中古士族的衰亡史——以The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy为中心》,第386 页。因此,对于该书的意义,与其说揭示了9世纪世家大族因王黄之乱而导致的肉体消亡,不如说是在9世纪这样和平环境下的世家大族之仕宦环境和社会网络,因王黄之乱而已经不复存在。

其次,再来看被称之为“农民战争”的王黄之乱。众所周知,前人对于“黄巢起义”的研究,是站在阶级斗争的理论基础上,以农民战争的研究模式来关注的。其中虽然不乏超越阶级史观的看法,但不免普遍落入窠臼,这也影响到了对于具体史实的考证。因此,在阶级史观没落之后,王黄之乱也不再有人关注。故笔者近年试图结合藩镇格局,重新看待王黄之乱的意义。[2]胡耀飞:《黄巢之变与藩镇格局的转变(875—884)》,复旦大学博士学位论文,2015年。当然,就与世家大族消亡的关系而言,笔者尚未注意到这一层面。不过从有限的梳理来看,虽然学者多赞同王黄之乱对社会经济的严重破坏,但出于对“农民起义”的维护,并不特别渲染其残酷性。[3]关于王黄之乱研究的学术史,参见胡耀飞:《百年来王黄之乱研究综述(附:王黄之乱学术史编年录)》,《中国唐代学会会刊》第21 期,2016年。这与千年来普通民众关于黄巢和王黄之乱的印象相去颇远。无论是传为黄巢本人科举不第后所写的“待到秋来九月八,我花开后百花杀”[4]黄巢:《不第后赋菊》,载彭定求等编:《全唐诗》卷733,中华书局1960年版,第8384 页。之句,还是“黄巢杀人八百万”[5]吴翌凤:《逊志堂杂钞》庚集,中华书局2006年版,第103 页。然吴氏已曰“世传黄巢杀人八百万”,知其说之出尚在此前。等夸张之词,甚至正史中耸人听闻的“舂磨砦”[6]刘昫等:《旧唐书》卷19 下《僖宗纪》,中华书局1975年版,第717 页;《旧唐书》卷200 下《黄巢传》,第5397 页。之记载,都反映了在后世大众口耳相传之下,人们对黄巢残暴形象的认识与接受。

谭书即就此出发,对王黄之乱期间发生的许多残酷行为,从各种史料,特别是当时亲历者的笔记和诗文中予以发掘,比如韦庄的各种诗文(pp.219-224)。此外,更从作者本人的墓志数据库统计出发,揭示出9世纪80年代后期,长安和洛阳地区并未发现一方墓志(p.225),从而证实经过王黄之乱的惨烈破坏,两京和两京走廊地带人烟稀少。不过正如Thomas J.Mazanec 所指出的,在第五章反而不见在前四章中经常出现的具体墓志材料的引证。[1]Thomas J.Mazanec, The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett(Book Review), p.407.亦即,作者仅仅描述了王黄之乱期间及此后二十年间的社会动乱之表象,却并未深入分析动乱之后世族的遗存情况。虽然作者在第五章最后几段提及幸存之人对日后10世纪地方政治的影响(pp.231-234),但并未像前四章那样充分利用墓志材料进行仕宦、联姻等社会网络的统计和分析。这可能是受制于篇幅,或者作者另有计划续写10世纪的历史。[2]作者关于10世纪的观点,主要集中于河朔一地的独特文化在五代时期逐渐随着北方的统一而展开。参见谭凯:《晚唐河北人对宋初文化的影响:以丧葬文化、语音以及新兴精英风貌为例》,载荣新江主编:《唐研究》第19 卷,北京大学出版社2013年版。但这使得第五章与前四章之间产生了明显的隔阂,从而冲淡了第五章关于王黄之乱残酷性的描述。陈松也指出,作者既然认为9世纪京城精英垄断了从中央到地方的官职(p.180),却并未考虑到大量可能的在地方任职的京城精英应该并未受到王黄之乱在两京地区大规模蹂躏的冲击,与此类似的就是侯景之乱时在地方任职的琅琊王氏人物王褒即幸免于难,并在乱后重建琅琊王氏的辉煌。[3]Song Chen, The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (review),p.236.无论如何,作者对王黄之乱残酷性的揭示,已经足以带动学界对“农民起义”负面形象的正面关注。

弄清楚了谭书的两个核心议题,我们再来看该书给我们的启示。近年来,学界对中晚唐五代的关注日渐增长,对这一时间段的各种传统议题,比如藩镇问题[1]张达志:《唐代后期藩镇与州之关系研究》,中国社会科学出版社2011年版;李碧妍:《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》,北京师范大学出版社2015年版。等,都有新的展开。不过相关话题的深入探讨依然不够,谭书的意义在于通过传统的世族议题,重新带动相关领域的研究。就谭书而言,笔者认为还可以在以下几点做深入思考:

首先是如何看待墓志材料。目前来看,在传世文献,包括《元和姓纂》和《新唐书》诸表(包括宗室世系、宰相世系)有限的记载前提下,只能通过进一步的出土墓志之发掘,来补充相关世系的缺环。[2]近年致力于此的研究参见吴炯炯:《新刊唐代墓志所见家族世系考订及相关专题研究》,兰州大学博士学位论文,2012年。作者在书中统计过一个数字,即9世纪某个时间段,大约有19700 人在世。这个数字的得出,是作者通过对已出土墓志的计算,即先计算《新唐书》宗室世系、宰相世系二表中提及的9世纪人物中已出土墓志之人所占比例,分别是2.39%和2.59%;然后在宰相家族成员并不比其他京城精英家族成员更容易出土墓志的原则下,取二者平均数,即2.49%作为所有京城精英的已出土墓志比例;最终,根据作者写作时所得到的已出土京城精英墓志数据,除以2.49%,便得到作者所统计的19700 人这一数字(p.249)。言下之意,作者可能还认为,随着时间的推移,这19700 人中还会出土更加多的墓志,可以印证他的推算;或曰这19700 人大部分都有墓志,可以作为日后的史料期待对象。不过这样的展望,并不一定能够得到目前墓志出土生态现状的支持。根据笔者所接触到的西安、洛阳两地考古、文博人士,大家都有墓志越出越少的印象。这一现象的原因大体有二:一是配合基础建设的考古发掘项目日益减少,导致墓志出土机会减少;二是政府对于盗墓和文物贩卖的持续打击,一定程度上减少了盗掘墓志的大量出现。[1]相关信息主要得自笔者在汪籛先生百年诞辰纪念会(西安场)上的见闻,陕西师范大学,2016年12月31日—2017年1月1日。因此,日后的唐代世族研究面对材料的枯竭,便需要抛开对墓志的过度依赖。[2]孙英刚也提及,墓志并未能够提供太多关于文化、宗教信仰方面的线索,从而导致作者未能就此过多着墨。参见孙英刚:《书评:Nicolas Tackett,The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy》,第530 页。此外,陈松指出,即使利用墓志,特别是墓志中的世系,也需要注意世系并不是万能的,其无法解释所有现象。[3]Song Chen, The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (review),p.240.

其次,如何看待世族在王黄之乱前后的断裂和延续问题。这一问题其实由于涉及史料因社会动荡而缺失,故难以像9世纪那样通过不间断的出土墓志来观察。虽然说墓志出土量的急剧下降可以作为世族社会网络破碎的直接体现,但破镜是否就没办法重圆了呢?仇鹿鸣对五代崔协夫妇墓志的研究,很好地揭示了王黄之乱后世族之间的通婚情况,认为:“无论面对科举取士还是晚唐兵乱的冲击,士族的人际网络依然在持续而稳定地发挥着作用。”[4]仇鹿鸣:《新见五代崔协夫妇墓志小考》,载杜文玉主编:《唐史论丛》第14 辑,陕西师范大学出版社2012年版,第242 页。类似的情况,应该还有许多内容等待我们发现。虽然仇氏立论所依靠的一个方面依然是几方墓志材料,显示出我们其实还是无法离开墓志来还原当时的婚姻网络,但他所依靠的另一个方面是历史书写模式的视角,即针对正史中关于崔协等人的负面记载,认为:“一旦士族垄断历史书写的局面趋向瓦解,加之在晚唐五代的政治动荡中,习惯于在稳定的官僚体制下平流进取的士族子弟缺乏适应乱世所急需的吏干与军事才能,其表现出来的举止乖错,转而动摇了整个社会对于士族门第的敬意,在这种情况下五代史中充斥着对于世家大族的负面表述亦不足为奇。”并认为:“一旦这种社会声誉受到质疑,整个社会不再以模仿士族为荣,那么其对士族社会的打击恐怕要更甚于科举、战乱这些刚性的冲击。”[1]仇鹿鸣:《新见五代崔协夫妇墓志小考》,第243 页。相比之下,谭书在第五章中所利用的罗隐、韦庄等人的诗词都是士人所撰,其基于自身的身份立场,对于黄巢这样的下层民众所发动的战争,不可避免地会渲染其残酷程度。当然,作者也提出:“为何在肉体消灭了旧时世家大族之后,一种新兴的门阀未能在随后的宋朝出现?”并简要回答道:“随着唐朝的灭亡和旧时京城社会网络的解体,整个旧的文化世界也相应崩溃。”(p.241)要进一步回答作者的问题,历史书写所体现的五代宋初以后士人的思维观念转变也是很重要的一环。在笔者看来,五代宋初所形成的吏治官僚体系对9世纪世族社会抱有一种敌意的态度,并反映在《旧五代史》等史书的历史书写上[2]仇鹿鸣观察到,“《旧五代史》所描述的士族子弟,无论是豆卢革、韦说、卢程还是崔协,几乎都是徒有虚名的代名词”。参见仇鹿鸣:《新见五代崔协夫妇墓志小考》,第243 页。;而宋初以后科举出身的士人虽然抛弃了吏治官僚体系的偏见,却也刻意与9世纪世族保持着距离。于是,在肉体消灭的基础上,文化与思维观念也进一步远离了9世纪世族。

总而言之,谭书对于我们理解王黄之乱的影响,起到了十分重要的推动作用。无论是安史之乱后士族社会的重新凝聚,还是王黄之乱对士族的肉体消灭,都体现出士族和黄巢两大议题在9世纪的重要性。不过世族社会是否在经历王黄之乱这一突发性和残酷性的事件后因肉体被消灭而一蹶不振,尚需更多探讨。[1]陈松认为,土地私有市场的发展、南方地区财富的积累,以及印刷术的普及,也是世族社会消亡的重要原因。参见Song Chen, The Destruction of the Medieval Chinese Aristocracy by Nicolas Tackett (review), p.239。对于王黄之乱本身的过程和影响,也是本书之后的努力方向。此外,在笔者看来,若要讨论唐宋之际的社会变迁,那么如何看待社会动荡之后一波波往南迁徙的移民在新环境下的生存问题,更是值得继续探讨的。[2]就此而言,前人对于移民史的研究中,已经涉及这方面的大量内容。特别是顾立诚《走向南方:唐宋之际自北向南的移民及其影响》(台湾大学出版委员会2004年版)一书,顾氏主要运用了宋人文集和南方地区的各种方志,来考察唐宋之际北方人向南迁徙的类别分布和户口变化等信息。此外,陈弱水指导的学位论文也专门讨论了唐宋之际南方地区新型官僚的形成。参见黄玫茵:《唐宋间长江中下游新兴官僚研究(755—960A.D.)》,台湾大学博士学位论文,2006年;黄庭硕:《唐宋之际的东南士人与政治——以杨吴、南唐为中心》,台湾大学硕士学位论文,2012年。这不仅牵涉到北宋时期南方官员的兴起,更开启了后世延续上千年的南方文风。