寺庙园林空间的宗教氛围营造研讨

——以漳浦县威惠庙环境景规划为例

庄晓敏许贤书

(1.厦门大学嘉庚学院建筑学系福建漳州363105;2.福建农林大学园林学院福建福州350002)

寺庙园林空间的宗教氛围营造研讨

——以漳浦县威惠庙环境景规划为例

庄晓敏1许贤书2

(1.厦门大学嘉庚学院建筑学系福建漳州363105;2.福建农林大学园林学院福建福州350002)

寺庙园林是中国古典园林的重要类型之一,而宗教文化也是中国传统文化的重要组成部分。文章立足于漳浦县威惠庙环境景观规划,以威惠庙的现状为出发点,分析其存在的问题,提出场地环境景观的规划思路,并对规划用地进行了重新布局,最后从园林布局、山水营建、草木选择搭配三个方面探讨了寺庙园林空间中宗教氛围的营造。

寺庙园林;宗教氛围;规划

0 引言

“空中花,水中月”是姚仁喜先生在台北法鼓山农禅寺水月道场所营造的氛围。一座现代的素混凝土方形建筑,一个方形的景观水池,两三片混凝土景墙……置身其中,仰视着镂空经文的建筑立面,看光影交织,谱写出的金刚经,投射到另一建筑立面,虚虚实实,字字经文跃然在面前,身临其境地体会“梦幻泡影”“心如明镜台”的氛围。

“清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此俱寂,惟余钟磬音。”这是中国传统寺庙园林空间给人的感觉,诗中所描写的寺庙空间氛围“幽深、静谧”。中国传统寺庙园林的规模形成于魏晋南北朝时期,这一时期的寺庙园林多继承了皇家园林中轴对称的特点,建筑密度较大,色调华丽,建筑及园林布局呈现了明显的轴线关系,在空间氛围的营造上以“幽深清远”见长。

宗教文化作为中国传统文化的重要组成部分,在当代社会,寺庙园林特别是在农村依然是人们愿意且大肆兴建的园林类型之一。它不仅是农村居民的物质要求,且满足使用功能(聚集、晒谷物、集体活动等)的要求,同时是他们的精神需求产品,成为人们的心灵寄托,精神慰藉。在物欲横流且物质日益丰富与发达的今天,农村里的居民也不再只是关注园林空间使用的便捷性,更加看重的则是空间中的心理契合度和情感愉悦度。一个只具备功能的空间必然是一个让人失落的空间,而一个有灵气的空间才能是一个有情感的空间,只有从人对空间的心理体验与真实感受出发而做的设计才是“以人为本”的设计。

本文立足于农村的寺庙园林空间,探讨如何通过各种造园手段营造一个具有浓郁情感体验的物化环境,即以漳浦县威惠庙环境景观规划为例,探讨空间的宗教氛围营造,以期对如何在物化空间的景观营造中产生情感共鸣提供一定的指导意义。

1 概况

1.1 区位概况

威惠庙位于漳浦县城西郊西宸岭南麓西庙村,紧临国道324线,前屏梁山、傍环鹿溪,地势北高南低。威惠庙景区的规划用地红线东面以324国道为界,西至漳浦县合成氨厂围墙,南濒规划中华路,北以威惠庙的三宝佛殿为限,总用地面积约为8.3hm2,如图1所示。

图1 威惠庙区位图

1.2 现状概况

威惠庙是县级文物保护单位,是以纪念“开漳圣王”陈元光为主的庙宇。据史料记载,漳浦威惠庙的历史可追溯至唐开元四年。经年累月,早已不见唐宋时期的庙宇风貌,现存的威惠庙是后期人们修建的。现存的威惠庙包括山门殿、“开漳圣王”殿、三宝佛殿三座大殿。三座大殿均为钢筋混凝土仿古建筑,沿轴线顺序排开,建于20世纪90年代。

山门前有99级石台阶,呼应梁山九十九峰,但台阶与威惠庙中轴线偏差明显。

现有进入威惠庙的道路则是与324国道到高罗村的村道共用,宽约5m(沙石路面),村道口建有两柱石牌楼。从西庙村到漳浦县合成氨厂则建有通车小路,可直接到达山门殿。

1.3 现状问题解读

威惠庙作为闽南重要的旅游胜迹之一,是“开漳圣王”的纪念圣地,在漳州地区有较多分布,而漳浦县的威惠庙景区则是漳州境内规模最大、庙宇设施最为完善的一处,如图2所示。近几年,漳浦县的威惠庙逐渐成为海峡两岸陈氏后人寻根谒祖的朝圣旅游胜迹之一。故政府决定对现有的威惠庙进行整治规划,使其配套设施完整,成为名副其实、景观优美、宗教氛围浓厚的宗教朝圣之地。对其进行调查后,发现规划过程需解决的主要问题有以下4个方面。

图2 威惠庙现状分析图

1.3.1 建筑群不完整

现有建筑仅有孤零零的三座大殿及一座山门,建筑虽缺乏历史底蕴但却具有明显的闽南特色。传统的寺庙建筑布局则是在中轴线上最前有影壁或牌楼,然后为山门、前殿、后殿及大雄宝殿等,左右有东西配殿。大雄宝殿是寺庙中最重要的部分,院落与东西配殿的层层递进是对主殿的烘托与陪衬[1]。尽管威惠庙并不是传统的寺庙,但现存的格局则是仿照传统寺庙而建,而“开漳圣王”殿相当于大雄宝殿。所以,按照现有的建筑形式,威惠庙的主体建筑群不完整,同时建筑格局不够封闭,应在规划时加建东西两侧的配殿,用于连接三大殿形成完整的寺庙院落,同时也可以作为威惠庙景区的服务用房。

1.3.2 缺乏整体性

用地范围内的威惠庙零星分布有鱼塘、农田、果林等,各部分之间缺乏联系,景区内的交通有一条村道横穿而过及村道叉路至山门殿,未能形成较为完善的路网。与周边的村庄、工厂等未有明显的界限,且中轴线的序列空间不完整。

1.3.3 景观质量低

基地现状除了建筑外,几乎没有其它的景观构成要素,零星分布有几株植物,长势并不好;在牌楼东面有一棵大破布树,树下放置有几块石头,是村民纳凉之地;在台阶的南面还有一棵大香樟,栽植于花池里。其它的诸如广场、小品、构筑物等均不存在,甚至连简单的休憩设施都没有,整体的景观质量较低。

1.3.4 宗教氛围缺失

威惠庙现在的主要功能是作为村民初一、十五祈祷祭拜的庙宇外,就是附近村民喝茶聊天、农事休憩的场所;因其处于农村中且未有边界,也没有相应的景观设施,最重要的是没有丝毫的宗教氛围的渲染,威惠庙在村民心中的神圣感不高,只能成为村庄里一处茶余饭后的休闲空间。

现有威惠庙景区因其配套设施及景观环境的不完善,并不能使之成为漳浦县的的地域性景观,也无法成为漳州市的文化载体,因此,对于环境景观的规划应立足于上述的主要现状问题,从整体着眼,对威惠庙景区的环境景观进行重新营造,传承地域文化,使其成为漳浦县的新名片。

2 威惠庙环境景观规划思路

2.1 规划原则

2.1.1 契合场地精神

场地(site),顾名思义是各景观要素所处基地的整体现状环境,包括自然的和人工的环境。而“场地精神”则是景观规划设计要反映场地的内在气质,使景观在形态和空间上都显现出与场地特征的高度和谐[2]。威惠庙景区的场地精神除了已经存在的物质环境,即现有的三大殿、轴线、99级台阶及其它的场地肌理;还有人文环境,即威惠庙是“开漳圣王”的纪念性庙宇群,处在农村,平常主要的人群是村民等。

规划应契合场地精神,威惠庙的环境景观规划须以现有物质条件为基础,以村民的现有文化认知为出发点,循序渐进,尊重场地的现有肌理,考虑完善庙宇的建筑格局和配套的服务设施,丰富场地景观,创造符合时代要求的优美景观。

2.1.2 满足功能需求

“功能优先”是设计的第一要义,威惠庙因其所处的位置及其开发状况等原因,目前威惠庙扮演的角色主要有祭拜场所、农事场所、集会场所等。新规划应该对其重新进行功能定位,即以传承文化、宗教朝圣为主的农村公共空间。为此,在规划设计时应注重文化载体的选择与设计,以及宗教氛围的营造。

2.1.3 传承宗教文化

宗教文化是中华传统文化的重要组成部分,而在闽南的农村,宗教文化尤为盛行,生活中的大小事宜都可以是淳朴的农民向先贤、神灵等祈祷祭拜的缘由。威惠庙景区作为漳浦县最重要的宗教场所之一,是宗教文化最有利的传播者,在规划过程应该尽可能地在现有基础上去重塑场所,让游者能更好地解读宗教文化,从景观布局、建筑形制、小品的布设、植物的选择与搭配等方面进行规划。它们既是宗教文化的显性载体,也是渲染宗教氛围的构成要素。

2.1.4 应用生态措施

威惠庙景区虽然是一个位于农村的传统宗教场所,但是在新时代的建设背景下,特别是在厦门作为“海绵城市”试点后,与其隔海相望的漳州市也不甘落后,在漳浦县政府的补贴下,对于景区场地内的大面积广场铺装均采用新型的透水砖材料。同时对于主体建筑的修缮与新建筑的修建,通过合理规划,将屋顶的雨水收集和场地内的给排水系统相互连接,保证场地内的水源供给与污水排放及回收利用。

对于生态措施的实行过程,出现的各种设施,要进行统一的规划与修饰,保证宗教场所的神圣与完整性,借助于障景、仿生等手段进行处理。

2.2 总体布局

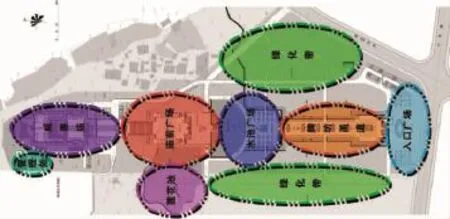

规划布局延长威惠庙主体建筑群的轴线至中华路,全长约530m,南北向偏东7.1°。从中华路到威惠庙依次划分为入口广场、牌坊甬道、水池广场、庙前广场、威惠庙5个空间,如图3所示。

图3 威惠庙功能布局图

2.2.1 入口广场

入口广场与规划的中华路连接,广场中心设计一组陈元光及其将领群雕,四周布置花坛与树池。东侧设置通车道路直达威惠庙山门,预留通道连接西侧的休闲绿地。

2.2.2 牌坊甬道

2.2.3 水池广场

广场中心设置正方形花坛,花坛两侧分别设置7个铜鼎及树池,北侧规划为月牙形水池——“诚心池”,沿水池南岸设计亲水平台及花池。诚心池的水源是由鹿溪通过水渠引入,在“诚心池”北侧设计一方亭(诚心亭)挑出水面。

2.2.4 庙前广场

根据地形高差,设计两个平台,台阶连接。下层平台中心设置巨石题刻与诚心亭形成对景,上层台面立石香炉,两侧设置花坛、花池。庙前广场通过99级台阶与山门衔接,台阶两侧为左右对称的阙门。调整原有99级台阶使其位于场地的中轴线上,并在两侧设计9个跌落式花台,配置花灌木。

2.2.5 威惠庙

规划对3座主殿进行修缮的基础上,新建展览室、接待室、回廊、院墙等配套建筑,形成完整的两进寺庙院落,新建筑风格与原有建筑风格保持一致。

规划在原有牌楼遗址处重新设计一座石牌坊,划分空间,延长透景线,同时也避免主建筑群一览无遗,如图4所示。

对患者进行病史询问,并及时应用床头心电图检查,急诊心梗三联、D-二聚体、胸部X线及心超等检查,早期筛选病情危重患者,并及时分诊,进行有效救助。

2.3 其它专项规划

2.3.1 道路规划

在原有泥土路的基础上进行适当设整,暂时保留现有的从324国道进入威惠庙的通车道路,拟规划一条宽为5m的从主入口东侧通往威惠庙山门的通车道路,作为景区的主要通车道。其它的入景区的人行道则是在现状道的基础上进行完缮,主游路的规划则与场地空间规划一起,沿着主轴线进行布置。为保证景区内安全及宗教氛围的营造,停车场设置于主入口广场东侧,而山门殿前广场的小型停车场则是供园务管理或贵宾接待,同时也可作为应急停车场,如图5所示。

2.3.2 植物规划

威惠庙景区的植物选择以乡土植物和佛教植物为主。规划沿中轴线两侧配植以树阵式的高大乔木,如菩提树、榕树、凤凰木、香樟、桂花等。

为了更好地营造宗教氛围,必须增加景区的神秘感,即要将其与四周进行一定的隔离,减弱生活化的侵蚀,因此在用地红线范围内的四周构建绿化隔离带或围墙,减少外界环境对景区的干扰。隔离带外围可以选用果树经济林如芒果、龙眼、荔枝、莲雾等,靠近主要景观区则种植能够营造宗教氛围的佛教植物。景区内的水景,根据水面的大小及空间的疏合,适当种植荷花、睡莲,其它绿地则通过乔、灌、草的搭配,形成错落有致的植物景观群落如柳杉、罗汉松、苏铁、广玉兰、白兰、姜花、鸡蛋花、山茶、文殊兰等,满足大众宗教朝圣、休闲游览的需要。

3 威惠庙宗教氛围的营造

图4 威惠庙中轴线剖面图

图5 威惠庙道路规划分析图

园林空间的氛围营造注重的是对物化空间的情感融入,是在营造具有视觉美景观的同时,更重要的是去创造空间的情感共鸣。视觉景观,一而再再而三地欣赏总会视觉疲劳,而且大千世界,美景无处不在,甚至是一景还比一景美。只有通过造景手法营造一个能够“走心”的园林空间,使其成为游者与场地之间进行跨越时空的情感交流的媒价,才能让人流连忘返,历久弥新。

威惠庙作为一处在村庄里的宗教朝圣空间,它要讲述的是“开漳圣王”的故事,要传承的是当地村民对传统宗教文化的认知,要承载的是当地村民生产、生活的各种活动,寄托的是远道而来的人们寻根谒祖的思愁。一屋一椽皆有思,一草一木总关情,游者置身其中,睹物而有情,从而达到空间氛围营造的目的,如图6所示。

图6 威惠庙鸟瞰图

3.1 景观构建,意蕴幽远

景观构建包括主体建筑群和主体景观区两个部分,不论是建筑群的组合还是单体建筑都是传承宗教文化、空间宗教氛围营造最直接的表征物,而主体景观区则是对宗教氛围的进一步渲染,同时也是增加景区意趣不可或缺的部分,进一步形成丰富多样的园林空间。

(1)建筑布局烘托出神圣的宗教氛围。整个建筑群由3个主殿两重院落构成,建筑坐北朝南,中轴对称,如图7所示。东西配殿与主体建筑群和周边景物均保持着较为均衡的态势,不暄宾夺主又能突显主体建筑的庄严。中轴对称的格局、井然有序的排列符合中国宗法礼制建筑的特性,具有强烈的仪式感,凸显了浓郁的宗教氛围。两重院落的不同设计,通过空间的变化来烘托主建筑。

(2)景观统一于建筑轴线,增加景深。通过延长中轴线,并在中轴线沿线设计宗教文化的载体,从入口处即开始点题,以水系分隔进入第二个序列,述说“开漳圣王”陈元光的故事,然后感受体验开拓的征程,回想一生功绩,最后走过99级台阶表达崇仰之情。中轴线上一系列空间的变化递进,以叙事性的造景手法将陈元光的故事娓娓道来,同时整个故事都在林木葱茏的环境里完成,更增添了一丝宗教氛围,意蕴深远。

3.2 山水营造,文以景示

图7 威惠庙主建群布局图

山水是园林的基本骨架,是场所赖以存在的物质基础,任何一种园林都不能独立于其环境的山水而讨论。自古以来,山水便是人们自然崇拜的对象,而园林产生的主要原因也是人们对于自然的渴求,是人们创造的第二自然。因此园林空间的宗教氛围的营造,必须结合山水,才能更好的凸显,才能赋予其更加浓郁的宗教色彩。

(1)远借青山。山与寺的关系,由来已久。数不胜数的诗词描写了山中古寺的意境氛围。而威惠庙景区前方是一片平川沃野,场地内也无山,仅有地势的微弱变化,只有远处的梁山,九十九峰如列戟,与其遥相呼应。应用借景手法,将远处的梁山纳入景区使其成为漳浦“梁岳晴云”的最佳观景点,同时规划充分尊重原有“北高南低”的地势,将主体建筑群建于高地上,通过99级台阶与平地相连。在山门前广场,视野开阔,远眺梁山。前往朝圣的台阶99级与99个山峰相呼应,并都是数字9。不管是99级台阶,还是远处的梁山都是构景要素也是漳浦地域文化和宗教文化的符号,在某种程度上增加了寺庙的神圣与威严,进一步渲染了宗教氛围。

(2)近取活水。威惠庙景区傍临鹿溪,同时场地内也分散有若干个鱼塘,在规划时充分利用场地的水文条件,梳理景区的水系,地下埋管,引鹿溪活水,在中轴线上布置传统寺庙园林中的半月形放生池,而在其它绿地中则以自然形态的水景装点绿地,在烘托宗教氛围的同时营造自由灵动的园林空间。

3.3 草木经营,情景共生

植物种植设计注重科学性、文化性、艺术性和实用性,但对于寺庙园林而言,文化性显得尤为重要[3]。植物与寺庙共生,相得益彰,植物可衬托寺庙的庄严肃穆,幽远深邃,而寺庙又能赋予植物文化内涵。

(1)植物选择。植物的选择首先应遵循适地适树、因地制宜等通用原则,但在寺庙园林这样特殊的园林类型中,禅宗文化也是植物选择的一个重要依据。在寺庙园林中常用的植物主要有:与佛教有关的植物、树形优美寓意美好的植物、香花植物、传统的观花观叶植物等[4-5]。寺庙园林悠久的历史,已经形成了具有浓厚宗教氛围的独特的植物景观。在景区规划中,选择合适的植物,使其与抽象的宗教、人为的寺庙建筑有机融合,必能创造一个宗教氛围浓郁的园林空间。

(2)种植形式。寺庙园林属于混合式的园林,在主轴线沿线为规则式园林,而在其休闲绿地则是自然式园林。因此在种植植物时,应区别对待,在中轴线上的植物景观主要是以展示植物的个体美为准,种植多采用列植、孤植,通过整齐有序的植物排列来衬托中轴线的庄严。而在建筑院落里的种植采用对植的形式,其它绿地则通过植物的合理搭配,高低错落展示植物的群体美,在外围则借助植物的林植营造“禅林”意境。

4 结语

寺庙园林空间作为一种富含较高精神意境的空间,在景观营造时应注重空间氛围的营造,关注人对于空间的情感体验。因此,在寺庙园林空间中更应凸显宗教氛围,使人们游览在充溢着宗教气氛的空间里。

漳浦县威惠庙景观规划是基于对场地现状进行充分解读后,以场地的自然肌理和人文底蕴为依托,在规划布局、功能组织、植物选择、空间营造等方面采用传统寺庙景观的营造手法并融入现代园林的造景手法与技术,创造宗教氛围浓厚的寺庙园林空间。

寺庙园林空间的宗教氛围营造必须基于对场地及基周边的历史人文、自然生态、地域文化和当代技术的吸收与应用,将自然景观、人造景观与人文意象进行有机融合,即通过设计语言将氛围物化为景观构成要素,并在具体的空间形态里进行展示,创造一个具有深厚情感感染力的园林空间。

[1]赵鸣,张洁.试论传统思想对我国寺庙园林布局的影响[J].中国园林,2004(9):63-65.

[2]杨翀,齐康.“场地精神”中孕育的情感建筑[J].东南大学学报(自然科学版),2002,5(32):377-382.

[3]仇莉,王丹丹.中国佛教寺庙园林植物景观特色[J].北京林业大学学报(社会科学版),2010,9(1):76-81.

[4]郭华瞻,温玉清.晋城青莲寺环境景观的园林意匠浅析[J].新建筑,2012(3),117-119.

[5]金荷仙.寺庙园林意境的表现手法[J].中国园林,1998 (6):28-30.

Disscussion on Creating Religious Atmosphere of Space in Monastery Garden——Taking the Environmental landscape planning of Wei Hui Temple in ZhuangPu County as Example

ZHUANG Xiaomin1XU Xianshu2

(1.Xiamen University Tan Kah Kee College,Zhangzhou 363105;2.Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou 350002)

Monastery garden is one of the three major types of classical garden in China.,and religious culture is an important part of Chinese traditional culture.The paper based on the environmental landscape planning of Wei Hui Temple in ZhangPu County,it starts with the current situation of the site and analysed the questions,then put forward the ideas for the planning and layout..Lastly,the paper summarized that how to creating religious atmosphere in monastery garden from the three aspects that they are garden layout and landscape construction and planting collocation.

Monastery Garden;Religious Atmosphere;Planning

TU986

:A

:1004-6135(2017)01-0044-06

庄晓敏(1987.6-),女,讲师。

E-mail:zhxiaomin1987@163.com

2016-10-20