大动脉炎诊断标准研究进展

邹玉宝综述,宋雷、蒋雄京审校

综述

大动脉炎诊断标准研究进展

邹玉宝综述,宋雷、蒋雄京审校

大动脉炎是一种累及主动脉及其主要分支的慢性非特异性炎症,也可累及肺动脉及分支。临床少见,多见于年轻女性。但限于发病率低,病因不明,诊断标准多是建立在小规模的临床研究基础上,并且研究人群的人种也有较大差异。该疾病目前有多个诊断标准,各标准强调的要点不完全一致。在这种情况下,不同诊断标准用在相同患者人群,也可能出现诊断的敏感性和特异性有差异从而导致临床混淆。本文系统回顾不同诊断标准的特点,讨论存在的缺陷,并提出可能更准确的诊断标准,供临床参考。

综述;大动脉炎;诊断

大动脉炎(Takayasu arteritis, TA)好发于年轻女性患者,多在50岁以前发病,男女患病率约1:4[1,2]。首先描述这种疾病的是日本眼科医师Takayasu。1962年我国学者黄宛和刘力生结合血管造影和尸检病理,首先在国际上提出“缩窄性大动脉炎”这一概念[3],后发现受累部位动脉除了狭窄外,少数也可呈扩张性或动脉瘤样改变,故统称为大动脉炎。大动脉炎系少见病,有报告称人群患病率 4/10万[4],该病临床表现变异较大,血管损害的范围和程度变异很大,诊断和治疗存在许多未知和争议。属于临床上的疑难疾病。为了指导大动脉炎的诊治,日本、中国以及欧美国家的相关协会或者学组也在不同时期发布了有关大动脉炎的指南或共识[5]。

1 目前,临床主要遵循的大动脉炎诊断标准

1988年发布的Ishikawa 大动脉炎诊断标准是第一次就该病的诊断进行了清晰的定义,该标准重点强调了发病年龄和典型的症状和造影发现,包括:(1) 1个必须标准:年龄低于40岁(诊断年龄或者持续1个月以上的典型症状出现时的年龄);(2) 2个主要标准:①左锁骨下动脉中段病变,动脉造影提示最重的狭窄或者闭塞病变位于左锁骨下动脉椎动脉开口近段1 cm至开口远段3 cm处;② 右锁骨下动脉中段病变,动脉造影提示最重的狭窄或者闭塞病变位于右锁骨下动脉椎动脉开口至以远3 cm处;(3) 九个次要标准:①血沉增快,在病史中发现不明原因的血沉> 20 mm/h;②颈动脉压痛,而非颈部肌肉压痛;③高血压,≤40岁患者上肢血压>140/90 mmHg(1 mmHg=0.133 Pka)、下肢>血压160/90 mmHg;④主动脉瓣反流或者主动脉瓣环扩张,通过听诊、超声心动图或者造影发现;⑤肺动脉病变,肺动脉造影或者肺灌注显像提示叶或段肺动脉闭塞,肺动脉造影提示肺动脉主干或者分支管腔不规则、狭窄、闭塞或者瘤样扩张;⑥ 左侧颈总动脉中段病变,造影提示最重的狭窄或闭塞病变位于颈总动脉中段(开口后2 cm以远的5 cm长的病变);⑦头臂干远段病变,造影提示最重的狭窄或者闭塞位于头臂干远段;⑧降主动脉病变,造影提示降主动脉狭窄、扩张或者动脉瘤、管腔不规则,单纯的动脉迂曲不算;⑨ 腹主动脉病变,造影提示腹主动脉狭窄、扩张或者动脉瘤、管腔不规则,而主髂动脉2 cm区域内无病变,单纯动脉迂曲不算;具备必须标准后,满足2项主要标准或者1项主要标准+2项以上次要标准或者四项以上次要标准者高度考虑大动脉炎。该标准诊断大动脉炎敏感性达84%[6]。

1995年在印度Sharma等[7]对Ishikawa发布的标准进行了修订,包括3个主要标准和10个次要标准,主要标准包括:(1) 左锁骨下动脉中段病变,动脉造影提示最重的狭窄或者闭塞病变位于左锁骨下动脉椎动脉开口近段1 cm至开口远段3 cm处;(2) 右锁骨下动脉中段病变,动脉造影提示最重的狭窄或者闭塞病变位于右锁骨下动脉椎动脉开口至以远3 cm处;(3)典型的体征和症状,至少持续1个月以上:肢体间歇性跛行、无脉或者脉搏不对称、双侧肢体收缩压差超过10 mmHg、发热、颈部疼痛、一过性黑朦、视物不清、晕厥、呼吸困难或者心悸;次要标准包括:(1)血沉增快,在病史中发现不明原因的血沉> 20 mm/h;(2)颈动脉压痛,而非颈部肌肉压痛;(3)高血压,上肢>140/90 mmHg、下肢>160/90 mmHg;(4)主动脉瓣反流或者主动脉瓣环扩张,通过听诊、超声心动图或者造影发现;(5)肺动脉病变,肺动脉造影或者肺灌注显像提示叶或段肺动脉闭塞、狭窄或者瘤样扩张,肺动脉造影提示肺动脉主干或者分支管腔不规则;(6)左侧颈总动脉中段病变,造影提示最重的狭窄或闭塞病变位于颈总动脉中段(开口后2 cm以远的5 cm长的病变);(7)头臂干远段病变,造影提示最重的狭窄或者闭塞位于头臂干远段;(8)降主动脉病变,造影提示降主动脉狭窄、扩张或者动脉瘤、管腔不规则,单纯的动脉迂曲不算;(9)腹主动脉病变,表现为腹主动脉狭窄、扩张或者动脉瘤、管腔不规则;(10)冠状动脉病变,30岁以下年轻的无明显的危险因素患者造影提示冠状动脉病变。满足2个主要标准,或1个主要标准和2个次要标准,或4个次要标准出现者,需考虑大动脉炎的高度可能性。与原先的标准相比最显著的变化是去除了年龄的必须标准,在次要标准方面加上了冠状动脉损害,同时去除了高血压的年龄和腹主动脉损害中除外主髂动脉损害的要求。该标准敏感性和特异性分别为92.5%和95.0%[7,8]。

1990年美国风湿病学会(ACR)提出了新的大动脉炎的诊断标准,包括6项:(1)发病年龄≤40岁;(2)患肢间歇性运动乏力;(3)一侧或双侧肱动脉搏动减弱;(4)双上肢收缩压差>l0 mmHg;(5)锁骨下动脉或主动脉杂音;(6)造影提示主动脉及一级分支或上下肢近端的大动脉狭窄或闭塞,病变常为局灶或节段性,且不是由动脉粥样硬化、纤维肌性发育不良或其他原因引起。符合上述6项中的3项者可诊断本病。该标准简洁实用,易于推广使用,在部分国家一直沿用至今,2011年中华医学会风湿病学分会关于大动脉炎诊断及治疗指南中也是据此标准进行诊断。此标准诊断的敏感性和特异性分别为90.5%和97.8%[9]。

2008年日本循环学会(JCS)推出了诊断大动脉炎的标准[10]:(1) 大动脉炎定义和特点:大动脉炎是一种非特异性或者病因未明的疾病,可以导致主动脉及其主要分支或者肺动脉、冠状动脉的狭窄、闭塞或者扩张,可以表现为受累动脉供应脏器的缺血性改变,或者受累血管扩张后的动脉瘤改变,根据受累动脉的不同临床表现各异,多见于年轻女性。(2)体征和症状:①脑缺血:头晕、头痛、晕厥、偏瘫等;②上肢缺血:脉搏弱、上肢易疲劳、手指麻木、上肢发凉、疼痛等;③心脏体征和症状:气促、心悸、胸闷、胸痛、心律失常等;④呼吸体征和症状:呼吸困难、血痰;⑤高血压;⑥视觉症状和体征:短暂或持久性视力损害、失明等;⑦下肢症状:间歇性跛行、乏力、易疲劳;⑧疼痛:颈部疼痛、背部疼痛、腰背痛;⑨全身症状:发热、全身不适、易疲劳、颈部淋巴结增大;⑩皮肤症状:结节性红斑;(3) 重要的具有诊断价值的发现:①上肢脉搏和血压异常:桡动脉脉搏减弱或者消失、双上肢血压明显不对称;②颈部、背部或者腹部血管杂音;③心脏杂音:主要来源于主动脉瓣反流;④年轻患者出现高血压;⑤眼底改变:高血压眼底改变、低血压眼底改变、视力减退;⑥面部萎缩、鼻中隔穿孔(尤其是在严重的病例);⑦炎症表现:低热、颈痛、全身不适;(4) 支持性诊断发现:①炎症反应:血沉升高、C反应蛋白升高、白细胞增多、γ球蛋白增加;②贫血;③免疫异常:免疫球蛋白(IgG、IgA)增加、C3/C4增多;④人类白细胞抗原(HLA): HLA-B52、 B39异常的多肽位点;(5) 影像学特征性表现:①主动脉钙化:X线胸部平片或计算机断层摄影术(CT);②胸主动脉壁增厚:胸片、CT或核磁共振动脉造影(MRA);③动脉狭窄/闭塞:数字减影血管造影(DSA)、 计算机断层摄影血管造影术(CTA) 、MRA 发现主动脉弓分支从局灶性到弥漫性狭窄,降主动脉弥漫性狭窄(不典型主动脉缩窄),腹主动脉弥漫性狭窄(不典型主动脉缩窄)、降主动脉和上段腹主动脉连续性狭窄多见,腹主动脉分支开口狭窄;④扩张性病变:CT、MRA、DSA或者超声发现升主动脉弥漫性扩张,经常伴有主动脉瓣关闭不全,头臂动脉从局灶性到弥漫性扩张,降主动脉扩张伴有动脉壁不平整,可见局部扩张或者狭窄和扩张的串珠样改变;(6) 诊断:①确定诊断需要依靠影像学(DSA、CTA、MRA);②血管造影提示年轻患者主动脉及其主要分支多处狭窄或者扩张性改变,即使未发现有炎症病史大动脉炎也是最可能的诊断;③ 有上述临床或者实验室发现的患者排除下述疾病后可诊断为大动脉炎;(7) 需要排除下述疾病:①动脉硬化;②感染性腹部动脉瘤;③白塞病;④梅毒性主动脉炎;⑤颞动脉炎;⑥先天性血管异常; ⑦ 细菌性动脉瘤。JCS标准非常细致,对于专门从事血管疾病的临床医生具有重要意义,但非常繁复,不利于临床推广。

大动脉炎在儿童及青少年中较多见,2010年欧洲抗风湿联盟(EULAR)、欧洲儿童风湿学会(PRES)及儿童风湿病国际试验组织(PRINTO)联合颁布适用于l8岁以下儿童大动脉炎的诊断标准,又称EULAR/PRES/PRINTO标准,该标准包括1项必要条件:血管影像学检查异常,常规造影或者动脉CTA、MRA提示主动脉及其主要分支或者肺动脉扩张/动脉瘤、狭窄、闭塞或者动脉壁增厚,而非由纤维肌性结构发育不良导致,可呈局限性或者阶段性;和5项次要条件:(1)脉搏消失或跛行,肢体动脉脉搏消失、减弱或者不对称,跛行表现为肢体活动后肌肉疼痛不适;(2)血压不一致,四肢血压任何一肢的收缩压差别>10 mmHg;(3)血管杂音,大动脉处闻及杂音或者触及震颤;(4)高血压;(5)急性期反应物异常,血沉>20 mm/h或者C反应蛋白升高。满足必要条件和1项次要条件即可诊断。该诊断标准敏感性和特异性分别为100%和99.9%[11]。

2 当前,大动脉炎诊断标准的缺陷与不足

上述标准是目前临床上主要遵循的指导性文件,梳理之后就会发现,Ishikawa标准、修订的Ishikawa、JCS标准虽然全面但繁复难记,非资深医生很难掌握,而ACR标准、EULAR/PRES/PRINTO标准简明扼要,易于临床使用,故中国2011年制定大动脉炎诊疗指南时借用ACR标准。上述各个标准诊断大动脉炎的敏感性和特异性有所不同,尤其是在一个区域使用另一个地区制定的标准敏感性和特异性也会发生变化,日本Ishikawa标准诊断敏感性84%、美国ACR标准诊断敏感性90.5%,但用于印度大动脉炎的诊治,敏感性分别下降至60.4% 和 77.4%[7,12]。EULAR/PRES/PRINTO标准敏感性和特异性均最高,几乎达100%,但该标准仅是针对18岁以下的未成年人,显然不能应用到整个大动脉炎人群使用,这是它的最大缺点。中国大动脉炎诊治指南借用的ACR标准虽然简洁实用,但是仔细分析该标准存在一定缺陷,临床中有时遇到部分大动脉炎患者仅有大动脉扩张性病变或伴有动脉瘤,或未累及弓上动脉,那么ACR标准的2~5条这4条标准往往难以满足,如果只满足第1条和第6条,就无法被诊断。因此,临床中容易有漏诊和误诊的情况。ACR诊断标准敏感性90.5%、特异性97.8%[9],也就是仍有接近10%的患者被漏诊、2.5%的患者被误诊。

另外由于年代所限,Ishikawa标准、修订的Ishikawa、ACR标准对于动脉损害的判断仅是依靠血管造影,后来的EULAR/PRES/PRINTO标准、JCS标准充分考虑了动脉CTA和MRA技术发展,因此把在对动脉损害判断中又引入了CTA和MRA作为与DSA一样的判断手段,这是符合技术发展潮流的重要一步,因为目前CTA、MRA技术在评价中大动脉血管腔方面已经不劣于DSA:不仅无创、安全性高,而且还能评价血管壁厚度变化,对于大动脉炎这样一种起源于动脉壁的非特异性炎症病变,可更为准确的从横断面来识别动脉壁的结构改变。但2011年中国版的大动脉炎诊断治疗指南中,在ACR标准最关键的第6条中未能适当调整,仍然使用血管造影作为唯一的评价血管变化的手段,显然已经不合时宜。尤其是动脉造影技术本身在中国尚未普及到基层医院,无疑限制了大动脉炎诊断标准在广大基层医院实施和推广,也一定程度阻碍了对于大动脉炎的及时识别判断和治疗。

3 中国制定大动脉炎诊断标准的探索

大动脉炎的发病机制随性别、种族和地域而异,因此大动脉炎的诊断标准也应该根据上述因素而有所不同。2005年阜外医院郑徳裕教授总结了700例大动脉炎患者的影像资料,提出了TA的诊断标准: (1)发病年龄≤40岁。(2)锁骨下动脉狭窄或闭塞,脉搏弱或无脉,双侧上肢收缩压差>10 mmHg,锁骨上闻及杂音。(3)颈动脉狭窄或闭塞,颈动脉搏动减弱或消失,颈部闻及血管杂音或有眼底改变。(4)胸、腹主动脉狭窄,上腹或背部闻及血管杂音,下肢收缩压较上肢增高不足20 mmHg。(5)肾动脉狭窄,血压高,病程短,上腹部闻及血管杂音。(6)病变累及肺动脉分支造成狭窄,或冠状动脉狭窄,或主动脉瓣关闭不全。(7)红细胞沉降率快。以上7项中,前2项为主要诊断指标,并具有其他5项中至少1项,可诊断为大动脉炎。可疑患者应行血管造影或MRA、CTA等检查明确诊断[13,14]。该诊断标准一定程度弥补了1990年ACR标准,并且强调了CTA、MRA等诊断方法可以用于诊断大动脉炎,临床诊断可操作性更强,但是该诊断标准忽略了大动脉炎扩张性病变和瘤样病变,对单纯累及肾动脉、或冠状动脉、或肺动脉的患者,诊断准确性并未增加。

2015年上海中山医院联合乌鲁木齐人民医院等收集了131例大动脉炎患者,探索了中国大动脉炎的诊断标准[15],对体征、症状或影像等指标进行统计分析,发现有8项指标能够用于大动脉炎的诊断,且权重不同,具体如下:女性3分、年龄<40岁4分、胸痛或者胸闷2分、黑朦3分、血管杂音2分、脉搏减弱或者消失5分、主动脉弓及其分支受累4分、腹主动脉及其分支受累3分,分值总计26,≥8分就可以诊断大动脉炎,该诊断标准在该人群中的敏感性90.63%,特异性96.97%,但并未被其他队列验证。例如:女性3分、年龄<40岁4分、胸痛或者胸闷2分,分值总计已9分,这样的人群很大,都诊断为大动脉炎显然不合适,故该评分系统临床价值有待商榷。

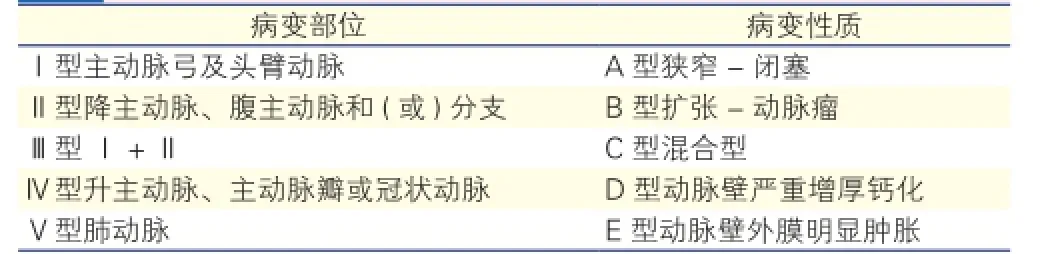

许多研究已经表明,绝大部分大动脉炎患者发病年龄<40岁,多数<30岁,女性为主,但男性在我国患者中约占1/4[16]。基于这些事实,汇总以上诊断标准的优缺点,结合阜外医院大样本病例分析,我们建议我国大动脉炎采用以下诊断标准:(1)发病年龄<40岁;(2) 血管受累部位的症状和(或)体征(受累器官供血不足、病变血管相关体征、急性期受累血管疼痛等);(3) 采用CTA或MRA或DSA所见的病变部位加病变性质进行综合分型 (表1),任何一型或多型的病变部位加任何一型或多型的病变性质组合,排除动脉粥样硬化、纤维肌性结构不良、先天性动脉畸形、结缔组织病或其他血管炎。满足以上3项,几乎可以包括所有形式的大动脉炎病损,甚至对超急性期无明显血管影像改变的大动脉炎也可作出诊断(如:发病年龄<40岁、血管疼痛、动脉壁外膜明显肿胀,即已符合3项,可作出诊断),诊断准确性明显提高,临床上可能更合理实用。当然,随着诊断敏感性增加,要保证高特异性,可能需要排除其他原因导致的动脉病变的力度和费用会有所增长,并且需要设计试验进行临床验证。

表1 大动脉炎病变综合分型

4 小结

总之,经过上百年的临床研究,对于大动脉炎这种临床少见疾病已经建立了一系列的诊断标准,但是各个诊断标准均有其优缺点,其中最重要的缺点就是上述标准多来源于研究规模较小的样本,这难免造成结果偏倚大、可靠性差等问题。目前国际上正在组织大规模的临床协作研究(https:// research.ndorms.ox.ac.uk/public/dcvas/),计划通过收集5 000例血管炎患者数据并进行分析,拟更新或者提出新的大动脉炎诊断与分型标准,从而克服已有诊断标准的不足,有效减少误诊或者漏诊等情况,并有利于指导临床诊疗。

[1] Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, et al. Nomenclature of systemic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum, 1994, 37 : 187-192.

[2] Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum, 2013, 65 : 1-11.

[3] 刘力生, 黄宛. 缩窄性大动脉炎.中华内科杂志, 1963, 4: 293-300.[4] Toshihiko N. Current status of large and small vessel vasculitis in Japan. Int J Cardiol, 1996, 54 (Suppl): S91-98.

[5] de Souza AW, de Carvalho JF. Diagnostic and classification criteria of Takayasu arteritis. J Autoimmun, 2014, 48-49: 79-83.

[6] Ishikawa K. Diagnostic approach and proposed criteria for the clinical diagnosis of Takayasu's arteriopathy. J Am Coll Cardiol, 1988, 12: 964-972.

[7] Sharma BK, Jain S, Suri S, et al. Diagnostic criteria for Takayasu arteritis. Int J Cardiol, 1996, 54: S141-147.

[8] Sharma BK, Siveski-Iliskovic N, Singal PK. Takayasu arteritis may be underdiagnosed in North America. Can J Cardiol, 1995, 11: 311-316.

[9] Arend WP, Michel BA, Bloch DA, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Takayasu arteritis. Arthritis Rheum, 1990, 33: 1129-1134.

[10] JCS Joint Working Group. Guideline for management of vasculitis syndrome (JCS 2008). Japanese Circulation Society. Circ J, 2011, 75: 474-503.

[11] Ozen S, Pistorio A, Iusan SM, et al. Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönleinpurpura, childhood polyarteritisnodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: final classification criteria. Ann Rheum Dis, 2010, 69: 798-806.

[12] Numano F, Okawara M, Inomata H, et al. Takayasu’s arteritis. Lancet, 2000, 365: 1023-1025.

[13] 郑德裕主编. 大动脉炎与高血压-继发性高血压诊断治疗学. 北京: 人民军医出版社, 2005, 372-381.

[14] 吴海英, 马文君. 大动脉炎与高血压. 中国实用内科杂志, 2012, 32 : 47-48.

[15] Kong X, Ma L, Wu L, et al. Evaluation of clinical measurements and development of new diagnostic criteria for Takayasu arteritis in a Chinese population. Clin Exp Rheumatol, 2015, 33(2 Suppl 89): S48-55.

[16] 杨丽睿, 张慧敏, 蒋雄京, 等. 566例大动脉炎患者的临床特点及预后. 中国循环杂志, 2015, 30: 849-853.

2016-05-16)

(编辑;曹洪红)

100037 北京市,中国医学科学院 北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院 心内科

邹玉宝 副主任医师 博士 主要从事周围血管疾病和高血压诊治 Email: zouyb1973@sina.com 通讯作者:蒋雄京 Email:jxj103@hotmail.com

R541

A

1000-3614(2017)01-0090-03

10.3969/j.issn.1000-3614.2017. 01.021