基于动物偏好指数与电子舌评价关联的中药涩味整体量化表征方法研究

韩雪+姜红+林俊芝+韩丽+熊茜+焦姣姣+张莹莹+张定堃+杨明

[摘要]目前的涩味表征主要采用感官评价,具有高度的主观性与模糊性,缺少客观、统一、量化的评价指标,不利于涩味强度的精准表征。为此,该文建立了基于动物偏好指数与电子舌评价体内外关联的中药涩味整体量化表征方法。首先,采用涩味标准物鞣酸进行双瓶喜好实验的方法学优化及验证,确定标准实验动物为140~180 g的雌性大鼠,得到鞣酸浓度-动物偏好指数的函数关系Y=ln(1.682 6-0.441 66X),r=0.997 3。然后,利用优化后的方法对典型涩味中药诃子、矮地茶、青果、儿茶、大腹皮进行评价,计算其2 g·L-1时的涩味强度分别相当于0.56,0.29,0.24,0.34,0.25 g·L-1鞣酸的涩度。最后,采用电子舌进行验证,将其主成分分析(PCA)图中欧氏距离与样品偏好指数及换算的鞣酸浓度分别进行pearson相关分析,发现具有较高的相关性。上述体内、体外实验结果相互佐证,共同表明由动物偏好指数换算得到的结果客观、真实、可靠。该方法的建立,为中药涩味的精准量化以及掩味效果的客观评价提供了可靠的工具,也为药品、食品领域其他味觉的量化评价提供了新的思路与范例。

[关键词]涩味; 量化表征; 偏好指数; 双瓶喜好; 鞣酸浓度; 电子舌; 掩味

[Abstract]Current evaluation method for astringency is mainly focused on human sensory evaluation. However, it is subjective, vague, and short of assessment indicators for objective quantification. In this paper, the quantification method for astringent intensity of traditional Chinese medicine was established based on the animal preference index and electronic tongue in vitro and in vivo. Firstly, the standard substance of astringency, tannic acid, was used for the methodology optimization and validation of two-bottle preference test. It was determined that the standard experimental animals were female rats of 140-180 g. The functional relationship between concentration of tannic acid and preference index was obtained Y= ln(1.682 6-0.441 66X), r=0.997 3. Then the typical astringent Chinese herbs Chebulae Fructus, Ardisiae Japonicae Herba, Canarii Fructus, Catechu, and Arecae Pericarpium were evaluated by the optimized method. Their corresponding concentration of tannic acid was converted by the concentration-preference index relationship through preference index. Their astringency was equivalent to 0.56, 0.29, 0.24, 0.34, 0.25 g·L-1 tannic acid. Finally, the results were verified by electronic tongue. The correction analysis between Euclidean distance in PCA and preference index and concentration of tannic acid converted by samples showed a high correlation through pearson correlation analysis. The above results indicated that the method was objective, true and reliable. The method provided a reliable tool for the quantification of astringency and evaluation of taste masking effect for Chinese medicines, and also offered a new idea and model for the quantification of taste in the pharmaceutical and food fields.

[Key words]astringency; quantification; preference index; two-bottle preference test; concentration of tannic acid; electronic tongue; taste masking

澀味,是中药常见的不良口感之一,在中药中具有一定的普遍性,是影响中药制剂口感的重要因素[1]。为了区分涩味程度,前人经验性地将涩味分级为极涩、涩、微稍等。然而,这种分类主要依赖受试者的个人感官认知,具有高度的主观性与模糊性,缺少统一、客观、量化的评价指标,不利于涩味程度的精准表征,也制约了对掩味效果的客观评价。

现有的涩味评价主要包括体内实验与体外实验。在体实验主要采用志愿者口尝为主,该法最突出的优点在于能真实反映人体对味道的感知,但对受试人员的经验要求较高,且受试人员往往存在明显的个体差异,此外,部分样品可能存在一定的毒性或刺激性,使得该法的应用受到诸多限制[2]。研究表明,啮齿类动物的味觉结构和喜好与人类非常相似,除了苦、甜、咸、鲜、酸这些基本味觉,涩味也能显著地影响其对味觉物质的喜好与厌恶[3]。动物偏好指数是基于双瓶喜好实验(two-bottle preference test)评价样品口感的指标,其原理是基于动物对味觉喜好、厌恶的反应做出的相关举动而进行判断。双瓶喜好实验为替代人体志愿者做味觉评价提供了选择[4]。有研究者利用动物偏好实验研究了鞣酸[5]、绿茶[6]对动物的饮水行为影响,而尚未有用于中药涩味评价的研究。电子舌是近年发展起来的一种新型体外味觉评价技术。作为一种和人类味觉系统相仿的味道鉴别仪器,通过传感器阵列产生响应电信号,经计算机模式识别系统处理数据,便可得到反映该样品的特有味觉信息[7-8]。电子舌最突出的优势在于其检测的灵敏与快捷,甚至能用于许多口尝实验无法区分的样品鉴别。

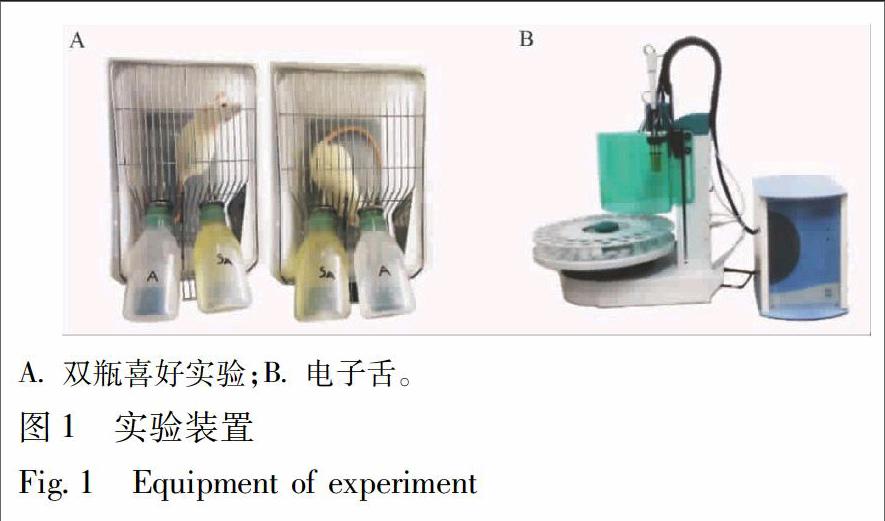

综合上述分析,课题组提出了一种基于动物偏好指数与电子舌评价体内外关联的中药涩味整体量化表征研究方法,研究装置见图1。首先,通过对动物偏好实验的方法学进行研究,确定测定的最优参数,并建立标准物质鞣酸浓度与偏好指数的相关关系。其次,采用该法测定典型涩味药物的偏好指数,并将其换算成对应的鞣酸浓度,实现评价标准的量化、统一。最后,采用电子舌实验的欧式距离与偏好指数的相关性分析,证明了动物偏好实验结果的可靠性。该研究方法的提出,为中药涩味的精准量化以及掩味效果的客观评价提供了可靠的工具,也为药品、食品领域其他味觉的量化评价提供了新的思路与范例。

1 材料

1.1 药物

诃子、矮地茶、青果、儿茶、大腹皮购于四川新荷花中药饮片股份有限公司,经成都中医药大学卢先明教授鉴定分别为使君子科植物诃子Terminalia chebula Retz.的干燥成熟果实,紫金牛科植物紫金牛Ardisia japonica (Thunb.) Blume的干燥全草,橄榄科植物橄榄Canarium album Raeusch.的干燥成熟果实,豆科植物儿茶Acacia catechu (L. f.)Willd.的去皮枝、干的干燥膏,棕榈科植物槟榔Arera catechu L.的干燥果皮;鞣酸(2015113001,AR)购于成都市科龙化工试剂厂。

1.2 动物

SD大鼠(SPF级),由四川省医学科学院实验动物研究所提供,实验生产许可证号SCXK(川)2013-15。动物饲养及实验在空调环境中进行,温度控制在(25±0.5) ℃,湿度55%±5%。

1.3 仪器

α-AstreeⅡ型电子舌(法国Alpha MOS公司),包含ZZ,AB,GA,BB,CA,DA,JE 7根交叉敏感电位传感器阵列;Ag/AgCl参比电极(Metrohm,Ltd.);48位自动进样器;机械搅拌器(Metrohm,Ltd.);信号处理系统(Alpha MOS)以及模式识别软件(Alpha M.O.S.,Version 2012.45)。

BS110S型电子分析天平(德国Sartorius公司),Milli-Q超纯水仪(美国Millipore公司)。

2 方法与结果

2.1 涩味标准物的选择

目前公认的涩味化合物主要有表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、鞣酸、硫酸铝钾等。而EGCG存在苦的兼味,其浓度高低对味道的表达有影响;同时其为茶叶的主要成分,具有成瘾性,长期摄取会对实验测量结果造成误差[9-10]。硫酸铝钾的涩味主要是水解形成带正电的胶体状氢氧化铝,通过与带负电的蛋白质吸附沉淀而产生收敛感,与酚类化合物的涩味形成机制明显不同。而本文研究对象的涩味物质基础主要为酚类化学物[11],因此,最终选择鞣酸作为涩味标准物。

2.2 双瓶喜好实验方法学优化与验证

双瓶喜好实验为在动物饲养笼外放置相同的 2个外形一致的饮水瓶,根据受试动物对不同样品的饮水量(通常与对照品组相比较)及饮水时的自身反应程度(摇头、躁动等一些逃避反应)进行综合评价。研究表明,不同性别、体重对味觉有不同的敏感性[12-13],因而将性别、体重列为考察指标。测试方法参照美国Monell Chemical Senses Center的实验方法[14]。

2.2.1 鞣酸样品溶液的制备

取鞣酸溶于去离子水中,分别制得质量浓度为0,0.25,0.5,1,2,4 g·L-1的样品溶液。

2.2.2 方法学考察

将SD大鼠单独隔开饲养于25 ℃的恒温环境7 d,正常喂食及去离子水。实验时,在饲养笼盖两边放置分别装有样品和去离子水的水瓶。观察记录24 h内2瓶的消耗体积。然后调换双瓶的位置,再次记录24 h内双瓶的消耗量。测试下一样品前,将2个水瓶均装去离子水饲养48 h。测试过程中,为了克服“饱和效应”,样品濃度由低到高进行。偏好指数计算公式:偏好指数=样品溶液消耗量/消耗总量。

偏好指数大于0.5,表明实验对象对该溶液呈喜好状态;偏好指数小于0.5,则表明呈厌恶状态。偏好指数与0.5的差值的绝对值越大,喜好或厌恶程度越高。

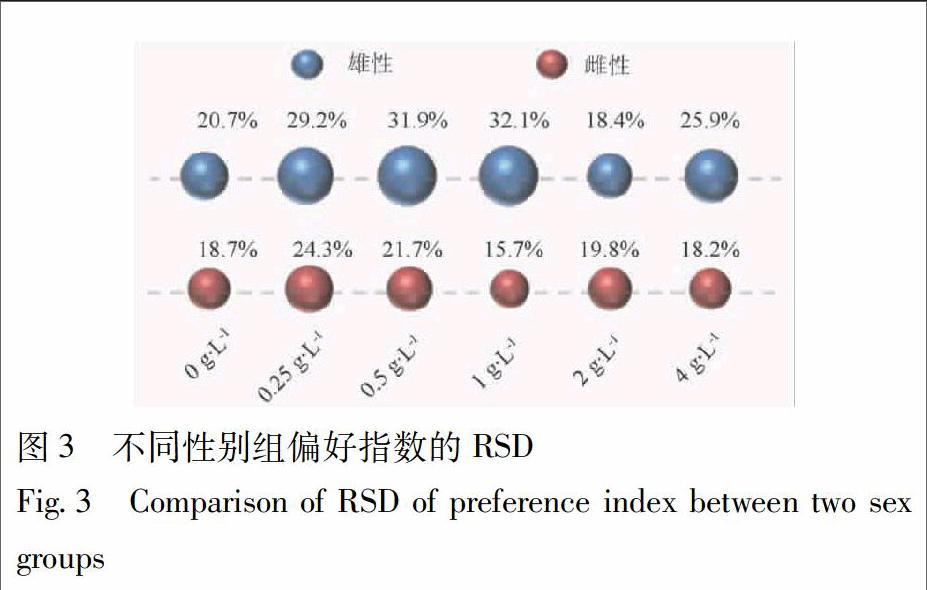

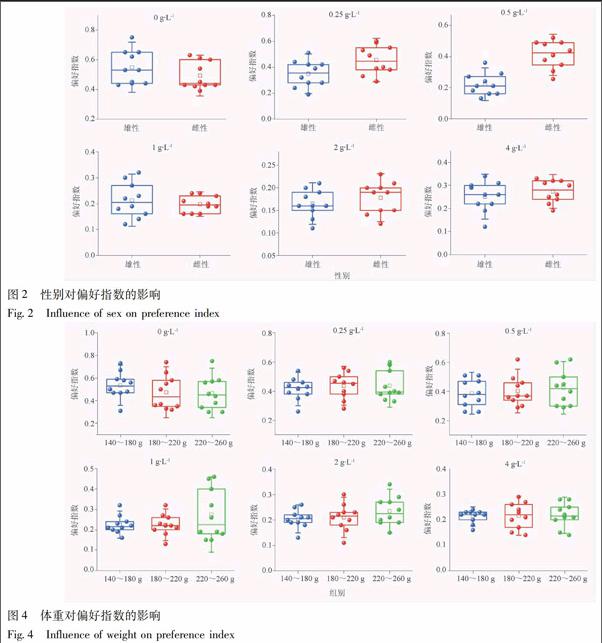

2.2.2.1 性别考察 将180~220 g 的SD大鼠,分为雄性组、雌性组,每组各10只,进行实验,比较实验结果的组间差异来优选动物性别。

2.2.2.2 体重考察 根据性别考察结果,将140~180,180~220,220~260 g的SD大鼠分为3组,每组10只,进行实验,比较实验结果的组间差异来优选动物体重。

2.2.2.3 鞣酸浓度-偏好指数曲线的考察 根据性别及体重考察结果,选择合适的动物进行验证,得到鞣酸浓度-偏好指数曲线。

性别考察结果见图2,3,图2中箱图表示平均值±标准差,其中圆点代表了每只动物偏好指数的原始数值,图3中球形面积代表了动物对各浓度组RSD的大小,球形面积越大,数据变异性越大。整体分析6个浓度鞣酸组的动物偏好指数发现,雄性组的RSD整体高于雌性组,说明雄性对涩味的反应变异较大,而雌性较为稳定,因而选择雌性大鼠进行后续实验。

体重考察结果及验证见图4,5。整体分析6个浓度鞣酸组的偏好指数发现,140~180 g组RSD低于180~220 g组、220~260 g组,说明140~180 g组的大鼠对涩味反应较为稳定。因而确定140~180 g组的雌性大鼠为最优选择。

鞣酸浓度与偏好指数的相关性分析实验结果见图6。由图可以看出,在0~1 g·L-1,偏好指数随浓度的增加而下降,说明实验动物对高浓度鞣酸的厌恶程度明显增加。但当鞣酸浓度超过1 g·L-1时,偏好指数并不随浓度的增加而继续下降,说明此时大鼠对鞣酸的厌恶程度已经很高。因而选择对前4个浓度鞣酸的浓度与偏好指数进行拟合,结果见表1。优选出Log2P2模型,浓度-偏好指数方程为Y=ln(1.682 6-0.441 66X),r=0.997 3。

2.3 样品的涩味定量表征

将干燥的诃子、矮地茶、青果、儿茶、大腹皮粉碎成粗颗粒,分别称取各药物2 g,加去离子水200 mL,浸泡30 min,加热回流1 h,放冷,过滤,定容至1 000 mL,备用。采用双瓶喜好实验测定偏好指数,结果见图7A。然后将偏好指数代入鞣酸浓度-偏好指数方程,换算得到与样品涩度相当的鞣酸浓度,结果见图7B。

由结果可知,2 g·L-1诃子、矮地茶、儿茶、青果及大腹皮分别相当于0.56,0.29,0.34,0.24,0.25 g·L-1鞣酸的的涩度;即1 mg诃子、矮地茶、儿茶、青果及大腹皮分别相当于0.28,0.15,0.17,0.12,0.12 mg鞣酸的涩度。诃子的涩味明显强于其他4种药物。

2.4 结果的验证

双瓶喜好实验为体内实验,由于个体对涩味的敏感度不同,因而采用仿生味觉传感器电子舌对结果进行体外的验证。

2.4.1 电子舌分析方法[15-16]

信号采集参数为采集温度25 ℃,数据采集时间120 s,采集周期1 s,搅动速度1 r·s-1。以超纯水

为清洗液,每次测量样品前清洗传感器10 s。将以上5种涩味中药溶液与相应的浓度鞣酸溶液经0.45 μm微孔滤膜过滤后置于50 mL标配烧杯中,进行测定。每份样品按上述方法平行测定10 次,为得到稳定可靠数据,取其中最后3次数据作为输出值;每份样品的3 次输出值取平均值作为后期处理数据。

2.4.2 验证结果

验证结果见图8。图8A显示,电子舌传感器的RSD均小于2%,說明仪器稳定性良好。采用主成分分析(PCA)对电子舌结果进行分析,见图8B,并采用Simca-p 11.0软件作图。主成分1贡献率为81.47%,主成分2为11.49%,前2个主成分包含了全部变量信息的92.96%。采用欧氏距离(Euclidean distance,D)[17]来表征样品的涩度。欧氏距离是指在m维空间中2个点之间的真实距离。二维和三维空间中的欧氏距离的就是两点之间的距离,计算公式如下。

其中k表示每个样本有k个变量,xi表示第1个样本在第i个变量上的取值;yi表示第2个样本在第i个变量上的取值。计算结果见图8B,距离(Ds)越短,表明二者涩度越相近。由欧氏距离推断涩味强度关系为:诃子>儿茶>矮地茶>青果>大腹皮。

将样品的欧氏距离与偏好指数进行Pearson 相关性分析(SPSS 22.0软件),拟合方程为Y=0.320 8+0.021 9X,r=0.961 7;欧氏距离与同样品涩度相同的鞣酸浓度相关性方程为Y=0.699 4-0.075X,r=0.972 7。欧氏距离与二者的相关性均较高,说明电子舌结果与动物偏好实验结果一致性高。电子舌实验结果证明了动物偏好实验结果的可靠性。

3 结论与讨论

3.1 涩味整体量化表征方法的研究意义

课题组统计了《中国药典》2015年版(一部)[18]正文部分收载的514味中药,发现真实滋味标有涩味的共有106味,占药物总数的20.5%;《新编国家中成药》[19](第2版)收载的近7 000种中成药种,在性状项下标明涩味的有667个,约占总数的10%。统计结果表明涩味药在中药中组成比例较大。如何科学、客观地评价涩味,突破感官评价主观性与模糊性的瓶颈,显得尤为迫切。

动物偏好实验利用了实验动物对外界刺激趋利避害的特性,是体内味觉整体水平的真实反映。通过性别、体重等因素的考察,有助于缩小动物个体差异对实验结果的影响,提高数据的整齐性。采用鞣酸为涩味标准物质,建立鞣酸浓度-偏好指数的相关性,将样品浓度转换为相应的鞣酸浓度,解决了评价标准不统一、指标难以量化的难题,避免了对样品复杂多酚组成及含量的分析,实现了对样品涩味强度的整体量化表征,体现了复杂问题简单化、简单问题科学化的特点。电子舌评价为体外味觉的反映,能更为准确地反映样品间的细微差异。动物偏好实验与电子舌实验的相关性研究,从体内、体外2方面对同一实验结果进行分析,相互验证,保证了结果的可靠性与科学性。

3.2 涩味整体量化表征方法的应用价值

涩味整体量化表征方法的研究,为涩味掩味效果的客观评价、涩味药品食品的质量评价提供了科学的评价手段。多酚口含片是中药口含片中的特殊类别,具有明显的涩味,多用于口腔及咽喉炎症的治疗,如余甘子喉片、藏青果喉片、三果汤含片、喉舒口含片等。这类含片在口腔中停留时间较长,一般10~15 min,多酚类物质的不断释放使得口腔黏膜持续收缩,产生明显的涩味。应用此模型,将各种多酚物质转换为鞣酸的相对含量,研究制剂处方中辅料因素与工艺因素对涩味的影响规律,将简化制剂处方的研究难度,促进对涩味的精准控制,使其停留在可接受范围内,有力推动多酚口含片从“良药涩口”向“良药可口”的转变。涩味既是一种不良味觉,也是一种风味,不但在中药中普遍存在,在水果中也普遍存在,如柿子、李子、葡萄、蓝莓、野樱莓等。但究竟是风味还是不良味觉,与浓度密切相关,也与受试者对多酚的忍耐度密切相关。应用本研究方法,可以进一步划分极涩、涩、微涩的浓度范围,为建立统一的涩味评价标准提供参考,具有明显的应用价值。

3.3 研究中的不足之处

本研究过程中,也存在一些不足之处。动物偏好实验显示涩味强度关系为:诃子>儿茶>矮地茶>大腹皮>青果;而电子舌中的涩味强度关系为:诃子>儿茶>矮地茶>青果>大腹皮。2种方法对5种药物的涩味强度评价结果稍有不一致,主要表现在大腹皮与青果涩度的评价不一致,这可能由以下原因造成。首先,双瓶偏好实验结果显示,青果的偏好指数仅略大于大腹皮,而实验中动物的个体误差可能对结果产生了影响;其次,电子舌虽具有客观、重复性好、检测快速等优点,但它实际感知的是味觉溶液离子强度、电信号等物理性质的变化,不能完全反映味觉的生理过程,因而可能产生与体内实验不一致的结果。此外,由于实验设计过程中考虑不足,未能充分估计偏好指数-鞣酸浓度的敏感浓度范围,仅以4个浓度点进行了建模,需要在后续试验中进一步完善优化。

总体而言,本文通过方法学考察、偏好指数-鞣酸浓度建模以及电子舌结果验证,构建了体内外关联的涩味整体量化表征方法,该研究的开展有利于实现中药涩味的统一量化以及分级评价的精准表征,有助于创建更为客观的中药涩味分级标准,对于推动中药性状评价的现代化具有重要意义。

[致谢]文章得到四川大学化学学院邹文铨教授的指导。

[参考文献]

[1]林俊芝,张定堃,段渠,等. 中药涩味的形成原理及掩蔽技术的研究概况[J].中草药,2014,45(18):2716.

[2]王鑫, 张定堃, 林俊芝, 等. 口腔给药系统中口感的评价方法研究进展[J]. 中草药, 2015, 46(15):2167.

[3]Mueller K L,Hoon M A,Erlenbach I, et al. The receptors and coding logic for bitter taste [J]. Nature,2005,434(7030):225.

[4]Noorjahan A, Amrita B, Kavita S. In vivo evaluation of taste masking for developed chewable and orodispersible tablets in humans and rats [J]. Pharm Dev Technol, 2014, 19(3):290.

[5]Ramírez M, Toledo H, Obrequeslier E, et al. Aversive effect of tannic acid on drinking behavior in mice of an inbred strain: potential animal model for assessing astringency [J]. J Agr Food Chem, 2011, 59(21):11744.

[6]熊艺姣. 绿茶长期暴露改变小鼠味觉系统及味觉偏好行为研究[D].杭州:浙江工商大学,2013.

[7]Woertz K, Tissen C, Kleinebudde P. Taste sensing systems (electronic tongues) for pharmaceutical applications [J]. Int J Pharm, 2011, 417:256.

[8]Hayashi N, Chen R G, Ikezaki H, et al. Evaluation of the astringency of black tea by a taste sensor system: scope and limitation[J]. Biosci Biotechnol Biochem, 2007,71(2):587.

[9]童華荣,金孝芳,龚雪莲. 茶多酚感官性质及其对茶叶涩味的影响[J].茶叶科学,2006,26(2):79.

[10]Rossetti D, Bongaerts J H H, Wantling E. Astringency of tea catechins: more than an oral lubrication tactile percept [J].Food Hydrocolloids, 2009, 23:1984.

[11]Peleg H, Bodine K K, Noble A C. The influence of acid on astringency of alum and phenolic compounds [J]. Chem Senses, 1998, 23:371.

[12]Nesil T, Kanit L, Pogun S. Bitter taste and nicotine preference: evidence for sex differences in rats [J]. Am J Drug Alcohol Abuse, 2015, 41(1):57.

[13]Miura H, Ooki M, Kanemaru N, et al. Decline of umami preference in aged rats [J]. Neurosci Lett, 2014, 577:56.

[14]Bachmanov A A, Tordoff M G, Beauchamp G K. Sweetener preference of C57BL/6By J and 129P3/J mice [J]. Chem Senses, 2001, 26(7): 905.

[15]Xu M, Yang S L, Peng W, et al. A novel method for the discrimination of Semen arecae and its processed products by using computer vision, electronic nose, and electronic tongue [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2015, 2015:753942.

[16]Lorenz J K, Reo J P, Hendl O, et al. Evaluation of a taste sensor instrument (electronic tongue) for use in formulation development [J]. Int J Pharm, 2009, 367:65.

[17]Zhang A X, Tian S Y, Deng S P, et al. The differential degree test: a novel methodology for electronic tongue applications [J]. Sensor Mater, 2012, 24(8):457.

[18]中国药典. 一部[S]. 2015.

[19]宋明宪,杨明. 新编国家中成药[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社,2011.

[责任编辑 孔晶晶]