“核心素养”是语文课改“再出发”的引擎

彭莹+罗浩波

摘 要 随着全球教育的发展,我国教育正从“知识本位”走向“核心素养”,“核心素养”成为课改“再出发”的引擎。语文作为基础教育的主要学科,理当顺应此种教育发展趋势,走向语文教学的素养本位,达到“协作、交往、创造、批判”的“21世纪4C′s”素养水平,做到教育、课程、教学目标的“三位一体”,并落实顶层设计下的教学计划、教学实施、教学评价和反思,将“核心素养”融入语文课程教学发展的血液中。

关键词 核心素养 语文教学 素养本位

1997年末,世界经合组织(OECD)曾启动一个旨在提高教育素养的名曰“素养界定与选择:理论与概念基础”的框架项目,并于2003年发表最终报告《为了成功人生和健全社会的核心素养》,标志着OECD核心素养框架的完成[1]。荷兰学者沃格特(Voogt.J)等人通过比较研究后,认为“世界共同核心素养”主要由协作(collaboration)、交往(communication)、创造性(creativity)、批判性思维(critical thinking)等四个元素组成,由此构成“21世纪4C′s”[2]。新修订的语文课标也注入“核心素养”这一概念,诠释为学生在语文学习中获取语言知识、增强语言能力的同时,提高思维品质、增强情感认知、端正学习态度、培养科学价值观,这其中包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”等素养目标[3]。语文学科的“核心素养”不是知識技能与学习动机、态度、兴趣的简单叠加,而是在重视运用知识技能来分析解决实际问题的同时,提高思考、判断与表达的能力及人格魅力。核心素养是语文教学的DNA,此言一点也不为过,将核心素养作为课改的引擎是大有裨益的[4]。

一、核心素养驱动下的课改诉求

教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》明确指出,要构建核心素养体系于每个学段,基于终身发展和社会发展的两方面需要,锤炼两者兼顾的品质和技能,教育观念要从“知识为本”转变为“以人文本”,注重培养学生的核心素养。因此,将核心素养转变为课改的引擎,推动课改的健康发展是可行的。

1.思维发展与提升

教师的具体实践过程就是将课程计划向培养学生核心素养转化,以提升学生思维发展空间为重要路径。通过协作素养的培养,提升学生的思维发展首先是基于课堂教学正面临从“教师中心”转向“学生中心”的建构中,其主要标志是学生主动学习、合作学习的意识和能力的提高;其次是千方百计调动学生学习积极性,提高学生学习的主动性,对教学中心进行“位移”,由“教”向“学”靠拢,鼓励学生自立自创,提高自学能力;再次是充分发挥教师在传播道义、传授学业、解释困惑的教学实践中,重在激发学生的学习兴趣,组织学生发挥团队精神攻克知识难题,增强学习的爆发力和集体冲锋勇气[5],使以开展“学生自主活动为主”的课堂教学生动活泼,逐渐成为主旋律,让学生独立自主地探究,并培植集体协作精神,为拓展学生的思维空间、提高协作素养创造条件。因此,协作素养形成的过程,也是学生思维能力在学习过程中逐步积累的过程。

2.语言建构与运用

汲取性和交往实践性是核心素养的重要特征,应融汇于教学全过程。根据课标,教师要对课文所涉及的语言环境作具体诠释,特别是对一些经典的语言实例予以点拨指导,并让学生举一反三。比如高尔基的散文《海燕》,在语言上运用了大量的比喻、借代、烘托等修辞手法,教师通过具体的语言环境讲解修辞,让学生感受语言美,语言若离开具体的环境则会产生歧义。同时,要引导学生自觉进行交往实践,在平时的交流中,正确运用语言,提高语言的准确性、生动性、逻辑性。只有通过交往实践才能将母语运用自如[6]。因此在语文施教中,通过口语式交际等教学情境的设计,让学生在实践中掌握语言技巧,达到形成能力的目的。值得关注的是,教师在对学生交往实践的语言指导中,要注意区别语用学和语言学,并将两者有机结合起来,即将语言的语境、意境和语言的正确性(质感)、欣赏性(美感)有机结合起来[7]。

3.审美鉴赏与实践

课改需要核心素养来驱动,也有审美鉴赏的因素。首先,审美鉴赏最容易搅动学生心灵的鸡汤,通过美文鉴赏,获得美的享受,并提高鉴赏能力。如周敦颐的《爱莲说》,一池荷花是那么招人喜爱,但作者提炼出的是荷花那令人敬佩的的品质,虽根植于淤泥,而洁身自好,不被污染。师生通过这篇文章的学习,并从美学角度来欣赏评判,会给学生独特的审美意蕴。其次,审美鉴赏能促进师生对话和生生协作,不仅能活跃课堂气氛,也能将教学引向深入,不止于语言教学的表象,而在鉴赏中得到美学熏陶。最后,语文教学中经验的获得具有连续性、关系性与互动性,这样的一个积极的、批判的和创造的过程,更容易催化学生对审美鉴赏批判与生活实践的动力。将教学本身的互动生成过程,辅以社会建构起来的意识经验获得,语文的课堂教学就是创新和审美鉴赏、生活实践的孵化箱[8]。

4.文化传承与理解

语文学科是进行文化传承与理解的重要基础学科,且充满了批判性笔调,无论是语文教学亦或是语文知识。一方面,语文教学的本身就是中国文化传承的一种途径,语文学习则是对中国文化的习得与理解。从2001年的课程改革开始,我们经历了从教学纲要的“双基”、教学内容的“三维目标”,到如今走向学习能力的“核心素养”发展,这样一个由表及里的过程体现了我国教育目标的与时俱进,也彰显了作为基础学科中人文抚慰的必要性。语文知识中包含更多的是对文化的传承与理解,通过语文教学培养学生批判素养,在教学中既避免把知识推向神坛,认为鞭长莫及,也不要让学生机械接受知识传授,而要加强理解性记忆,提高对知识融会贯通的能力和素养,在批判中吸收古典文学、西洋文学,提高理解能力、批评性消化吸收的能力,以通过知识而获得教育。在致力于学生获得批判素养的同时获取促进发展的文化资源和精神养料,最终达到对本国文化的传承和对国际文化的理解[9]。

二、素养本位成语文教学实践新观念

根据《中国学生发展核心素养》研究成果,素养本位应打牢文化基础,鼓励自主发展,引导社会参与,要培植人文底蕴,树立科学精神,学会学习方式,开展健康生活,勇于承担责任,鼓励实践创新,这些要素是深化课改,发展学生核心素养的诉求。学生应具备多方面的品格和关键能力,要适应终身发展、适应社会发展,在知识储备、技能运用、价值观形成、态度端正、情感培养等多方面综合发展是教学实践的具化目标。核心素养是对素质教育的深刻诠释与具体化,是全面深化教育改革的一个关键方面,更是走向素养本位的语文教学实践要落实的核心素养,体现出社会主义新时期国家和社会求贤若渴的大气候[10]。

1.预设思维发展的知识素养情境

针对教学计划,在杜威(J.Dewey)的学习设计中,认为正规学校里的学习是需要同“真实性学习”联系在一起的,应该通过情境的预设,建立知识间的联系,以挖掘学生的能力。设立教学情境,还须要设计教学计划,考虑“教学目的和目标”、“学习者”的实际情况、“教学内容及其组织”、采取的“教学方法”、通过日常经验和课堂反馈获得的“隐含知识”等[11]。在需要考虑的计划内容中,把握的是三个维度的要求:第一层维度是目标,单纯的教学和学习经验都不是目标,教学中应该借助目标来促进学生展开分析与思考。第二层维度是话题,是学生在学习中形成的概念、过程与思考方式,这样的“话题”是学生在共同思考中发现的意义,够激发学生的学习兴趣。第三层维度是学习者,通过学生及班级的整体性成熟度来检验学生的成长状态和理解能力[12]。

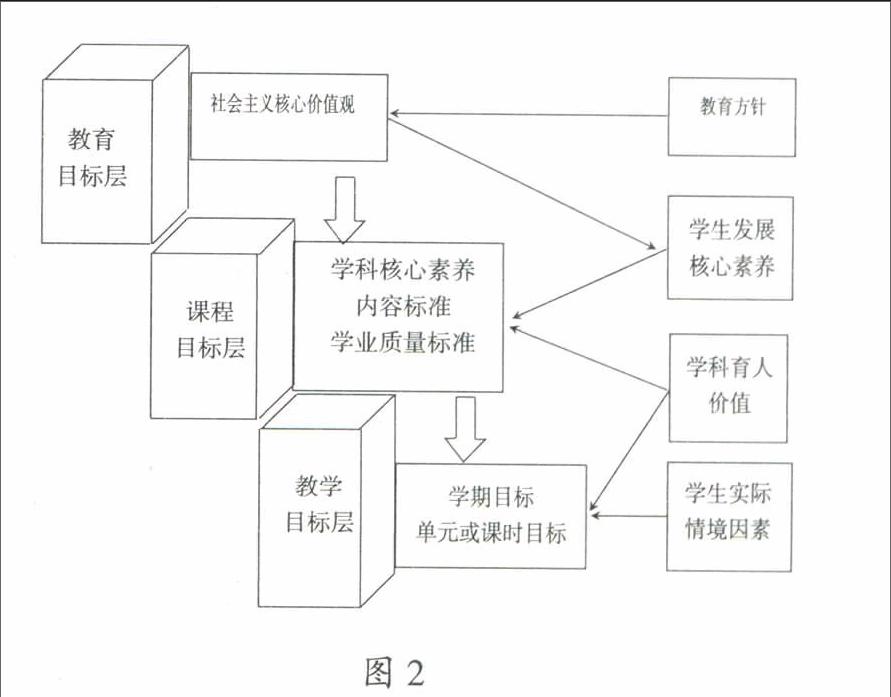

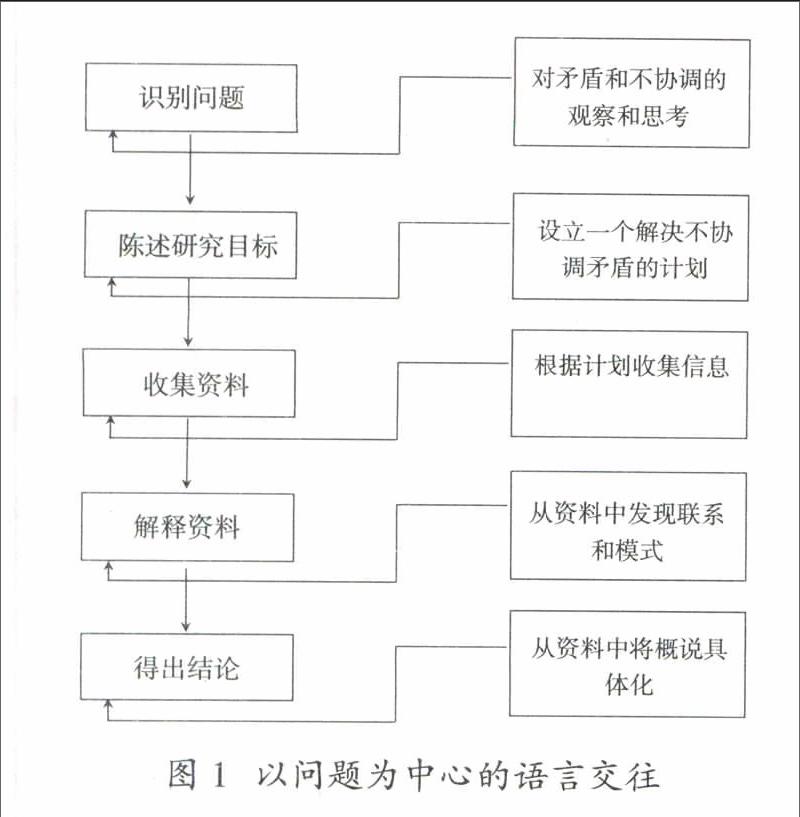

2.建构以问题为中心的语言交往

根据教学计划的制定,预设思维发展的知识素养情境,通过教学方法的运用,着力于建构问题中心的语言对话,来提高学生的交往素养,如图1所示[13]。首先课前就要对问题进行识别,即对矛盾和不协调的观察和思考,找到合适的问题,确立好中心为题,再向学生陈述我们教学中想要达到的教学目标。其次,按照解决问题的步骤,引导学生做好解决教学问题的计划,再根据教学进度的安排,课前引导学生根据教学计划进行资料的搜集,然后在课堂当中,引导学生如何从资料中发现与问题的联系和解决问题的逻辑脉络,最后通过教师课堂的统筹兼顾,解释搜集到的资料,筛选有价值的资料,并将应然和实然的概说进行具体化,得出解决问题的结论。在形成问题、搜集资料、解释资料、讨论交流的过程中,学生的语言交往素养就能得到大幅提升。

3.着眼多元一体的实践能力

在将核心素养转变为课改引擎的现实背景下,应着眼多元一体、以的实践创造力为主的教学评价。即教学应能够激发学生实践创造的兴趣,同时这样的教学评价,更能够让教师明确“教育即知识的传递”的教育观,帮助学生树立“学习即知识的习得”的学习观。这种以测量教师传递给学生知识量为中心的“量化评价”,基于实现多元一体的协作学习,这种实践交流和创造力的激发,需要语文教师在日常教学中时刻提醒每一个学习者一边思考一边借助笔记和作业单来保存思考的过程。借此,教师能够切实地了解每一个学习者的理解方式与困惑所在,更能够有效地进行因材施教,基于核心素养课程发展隐含下的“真实性教学评价”,也是语文课程教学的自身要求,实现学力、学习、评估三个“真实性”的教学目标[4]。

4.倡导学科取向的批判思维

对教学评价要及时反思整改,应贯彻以人为本的理念,不仅要求学生对知识的积累,还着力于对学生技能训练和思考能力的培养,而作为人文性基础学科,语文承载传递民族文化的重任。因此,教师在进行教学反思时,更多的要倡导学生树立一种学科取向的文化批判思维,毕竟我们如今已不再是经验过程教育,也不是知识结果教育的时代,需要的是智慧素养的教育。在教学中要对照反思,有没有对学生采取以结果论英雄的软暴力,有没有提供提升学生民族自信和文化自信的丰沃教学土壤。语文学科的教学目标不是单向的知识取向,教学中不仅要重视知识获得的结果,还要重视智慧获得的过程,更要重视学科取向下素养的培养。

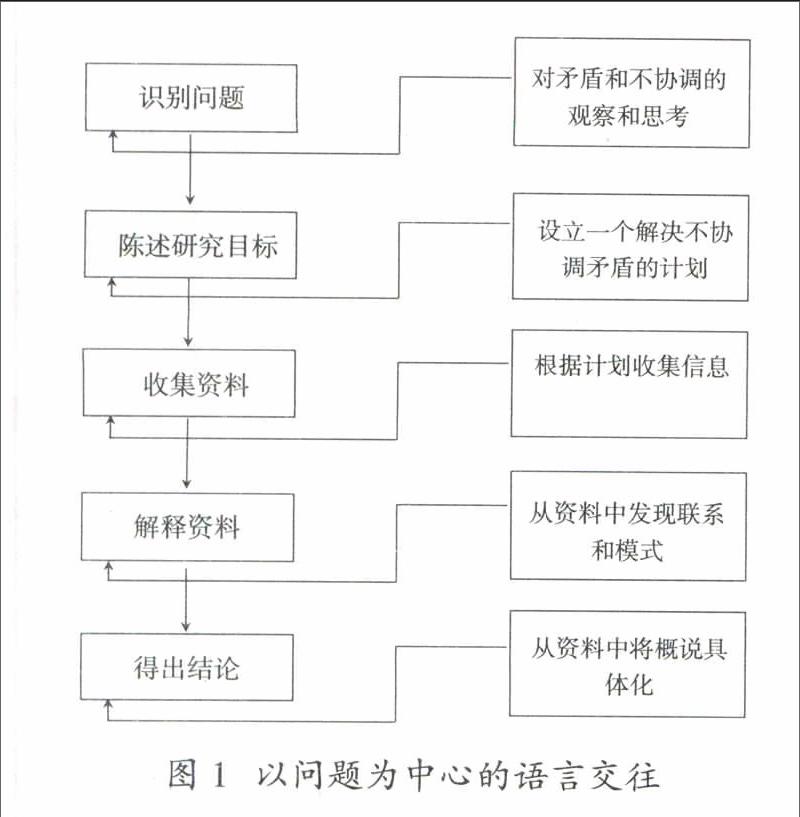

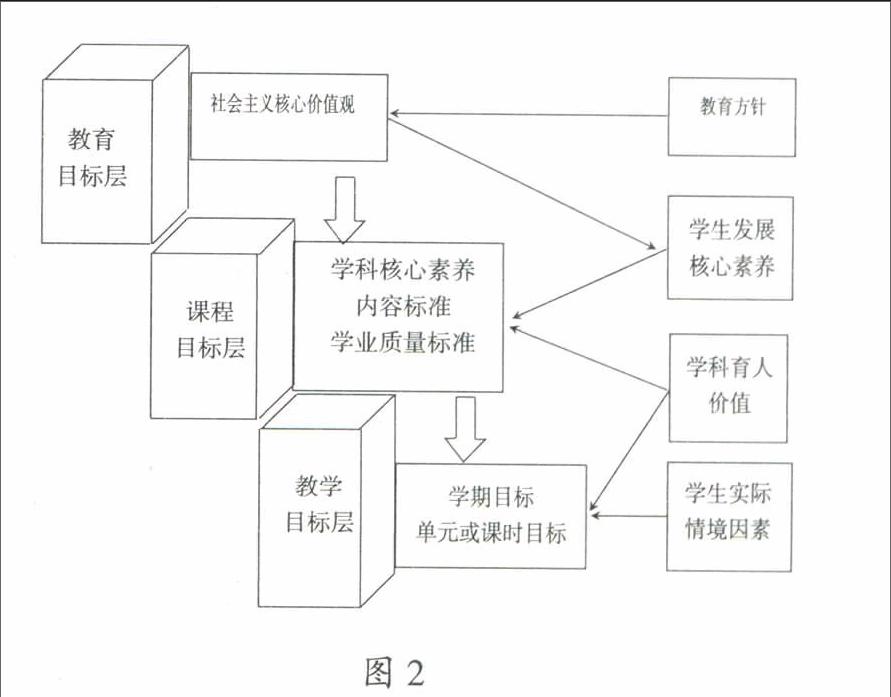

三、深化语文核心素养教学目标

教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》要求将核心素质体系作为分学段的目标,这是党的教育方针的属性所决定的,落实立德树人是当务之急,以适应世界教育改革发展的大势,提升我国教育在国际领域的竞争力,并以素质教育的推进来深化教育领域酝酿已久的综合性改革。应以实现社会主义核心价值观为目标设立教育目标层,兼顾学生发展和学科育人的双重标准,通过教师的学期、单元和课时目标,来实现学科价值和学生培养的教学目标,如图2所示[13]。

1.从教育目的彰显语文“核心素养”

党的教育方针把人才培养目标放在核心位置,从培养事业接班人和国家建设者的角度来要求,他们必须具有社会主义核心价值观,忠于社会主义、忠于国家。核心素养培养就是人才为适应个人终身发展和社会发展而必备的人格和能力。在这样的教育目标范畴内,语文学科的“核心素养”表现为语文知识、技能和态度等,在学生发展核心素养的总框架中,语文在文化基础上面起到重要的作用主要表现为人文知识的积淀、人文情怀的培植、审美情趣的养成等人文底蕴。重视核心素养的教育目标,要纠正过去“重视智育轻视德育”的教育偏失,核心素养可教可学,且具有发展的连贯性、持续性,也有特定發展时期的生理敏感性,语文学科的核心素养更要把握关键期,在教学中多采用整合的方式,以激励学习为主。

2.从课程目标挖掘语文“核心素养”

课标中,身心健康是“核心素养”的第一要义。身心健康是学习的前提,通过对学科人文素养的培养,一方面培养学生坚韧、合作、民主、竞争等价值观,另一方面培养学生积极乐观的信条、热爱生活、自尊自信自强的品格,树立“会生活”“能生存”“善做事”的正确理念。语文课程的目标主要从三个维度来安排,即从能力与知识嫁接、方法与过程随行、价值观陪伴情感态度着手,要求在语文教学过程中,培养学生热爱祖国、归顺集体、拥护社会主义的审美情趣,要让学生认识到中华文化的博大精深,汲取民族文化,培养热爱母语的情怀,提高学习语文的自觉性[6]。研读语文课程目标范畴的内容可知,语文学科的“核心素养”还包括要为学生打下走向社会的基础,毕竟人具有社会性,要在社会中的生存和发展,要在了解社会的基础上,学会共处、学会改变、学会适应,要提高解决问题的能力和沟通的能力,在语文教学过程中,还要注意关注学生的社会情绪,培养学生学会尊重他人、与人沟通交流的能力。正确处理自我、自然及社会三者的关系,要能够做出属于自己的回答。

3.从教学目标提升语文“核心素养”

语文课程范畴下的语文教学指向探究式,培养学生语文学科的核心素养,细化为培养学生阅读、思考、体悟、表达的能力,要求语文教师注重课文的语言品位、学生个性化的主体解读,在语文教学中,占比更多的是阅读教学,课文是教师、学生、课文作者及教科书编者对话的桥梁,师生通过课文解读,探究课文蕴含的深刻意义,进而提升学生的人文素养。教学中着重于挖掘课文与语境的关系,既要关注课文语句之间联系紧密的上下文关系,即挖掘“小语境”的全文价值,又要探析文章外部与作者相关的思想、社会、文化状况,即了解“大语境”。语文教学中要做到“两个语境”的相互联系思考,才能够真正了解课文内含的人文思想,提高学生自身的人文主义关怀[14]。

核心素养的提出与推广,让课改实现了从知识中心、学科中心到基于核心素养的语文课程的转变,成为驱动课改的引擎。“核心素养”理念的落地,体现为思想发展与提升的协作素养、语言建构与运用的交往素养、审美鉴赏与实践的创造素养、文化传承与理解的批判素养。教学的运用实施,体现为先要预设思维发展的知识素养情境,实施中的构建问题中心,然后还要着力于多元一体的实践创造力,最后进行适当的评价和有效的反思,借此,才能彰显教育目标的“核心素养”。

参考文献

[1] Rychen,D & Salganik,L.(eds.)Key Competences for a Successful Life and Well-Functioning Society.[M] Hogrefe & Huber,Gottingen,2003.

[2] Voogt,J.& Roblin N.A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences:Implications for national curriculum policies[J].Journal of Curriculum Sudies,2012.

[3] 徐林祥,郑昀.基于语文核心素养的“语用热”再认识[J].全球教育展望,2016(8).

[4] 钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].上海:全球教育展望2016(1).

[5] 余文森.关于教学改革的原点思考[J].全球教育展望,2015(5).

[6] 中华人民共和国教育部制订.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[7] 李海林.语用学之于语文教育——历史的观照与当下的探索[J].语文建设,2016(4).

[8] 克努兹·伊列雷斯.我们如何学习:全视角学习理论[M].孙玫璐,译.北京:教育科学出版社,2009.

[9] 余文森.从三维目标走向核心素养[J].华东师范大学学报:教育科学版,2016(1).

[10]柴葳,刘博智.六大素养树立学生成长“标杆”[N].人民日报,2016-09-14.

[11] 理查德.I.阿兰兹.(Richard I.Arends)学会教学[M].叢立新,译.上海:华东师范大学出版社,2005.

[12] 钟启泉.单元设计:撬动课堂转型的一个支点[J].教育发展研究,2015(3).

[13] 崔允漷.追问“核心素养”[J].全球教育展望,2016(5).

[14] 张蕾.彰显学科特色,突出核心素养——试论“语文探究式教学”的有效实施[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2015(6).

[作者:彭莹(1990-),女,江西萍乡人,喀什大学教育科学学院在读硕士研究生;罗浩波(1966-),男,安徽宣城人,喀什大学人文学院教授,硕士生导师。]

【责任编辑 陈国庆】