呼和浩特盆地地下水流系统变异机制及其资源效应

张泽鹏, 朱玉晨, 郝奇琛, 王文中, 张恒星, 马孟科

(1.英国纽卡斯尔大学,泰恩威尔郡 NE1 7RU; 2.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061;3.中国地质大学(北京),北京 100083)

呼和浩特盆地地下水流系统变异机制及其资源效应

张泽鹏1, 朱玉晨2, 郝奇琛2, 王文中2, 张恒星2, 马孟科3

(1.英国纽卡斯尔大学,泰恩威尔郡 NE1 7RU; 2.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061;3.中国地质大学(北京),北京 100083)

几十年的高强度开采致使呼和浩特盆地地下水流系统发生了很大变化。在对含水系统结构特征分析的基础上,结合地下水流场及水位动态特征,对地下水流系统演化模式进行了分析总结,基本可归纳为3个演化阶段,地下水人工开采及沟谷水利工程的修建是地下流系统变异的主要驱动因子。采用均衡法对现状条件下地下水均衡情况进行了定量计算,通过与历史时期均衡情况对比分析,发现在不同水流系统演化阶段,各含水层地下水补排量差异较大,从而导致地下水资源量发生变化,与历史时期相比,潜水含水层资源量明显减小,承压含水层资源量有所增加,但总资源量一定程度减小,地下流系统变异的资源效应明显。

呼和浩特盆地;地下含水系统;地下水流系统;资源效应

呼和浩特市社会经济迅猛发展,水资源需求日益增加。2005年以前,地下水一直是呼和浩特市城市供水唯一水源[1]。长期过量开采地下水导致一系列地质环境问题出现,如潜水疏干、区域地下水降落漏斗扩大及地下水污染等[2],给地下水可持续利用带来严峻挑战。因此,研究呼和浩特盆地下水流系统的演化过程以及产生的资源效应,将为研究区地下水的合理开发利用和规划提供科学依据。

盆地地下水流流动特征及循环转化规律的研究已经成为当代水文地质学研究的热点问题[3]。Tóth提出的地下水流系统理论,为盆地地下水循环研究提供了重要理论基础[4]。与传统水文地质学重视含水介质研究不同,该理论注重地下水循环过程中的水动力学过程,并认为地下水是一系列地质、生物过程中的重要地质营力[5]。目前很多学者对盆地地下水流动特征做了深入研究,分析了影响地下水运动的多种因素,如地形、降水入渗、盆地势汇、介质特征以及盆地形态等[6~8],导致不同级次地下流系统具有差异明显的更新速率[9]。李文鹏采用多学科综合研究方法,对内陆盆地地下水的形成演化进行了分析,在此基础上概化了内陆盆地地下水流系统发育模式[10]。目前,天然状态下的地下水流系统,越来越多地被人工干扰的地下水流系统替代,而且从地质历史时期的角度考虑,区域尺度上并不存在真正意义上的稳态,因此有必要开展人工和气候条件共同影响下的盆地地下水循环演化研究。本文以呼和浩特盆地为研究区,采用模式研究、均衡分析等方法,对地下水流系统变异机制及其驱动因素进行研究,分析了地下水流系统变异的资源效应。该项研究能够为呼和浩特市地下水资源评价成果提供更科学合理的解释,为当地水资源管理提供科学依据。

1 水文地质概况

1.1 含水层结构特征

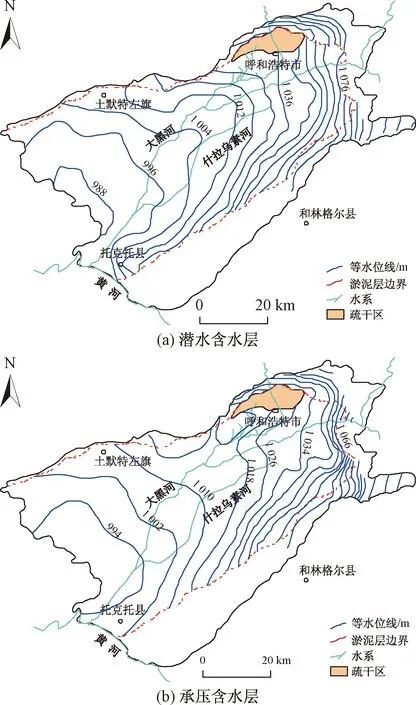

呼和浩特盆地属于呼包断陷盆地的一部分,其第四系孔隙含水系统的形成受构造运动与气候波动的共同控制。根据含水系统成因及水力联系特征,呼和浩特盆地第四系含水系统可划分为单一结构区和双层结构区(以下简称单一区和双层区)。单一结构区分布在大青山、蛮汉山山前及托克托和和林格尔台地,由上下联通的潜水含水层组成。双层区分布在盆地中部,以中更新统晚期淤泥质黏性土层(以下简称淤泥层)为标致,淤泥层之上为潜水含水层,淤泥层之下为承压含水层(图1),潜水含水层与承压含水层之间可通过淤泥层发生水量交换。

单一区潜水含水层厚度较厚,在大青山一侧由东向西从20~60 m增加到大于100 m;东侧蛮汉山与南侧托克托至和林格尔台地含水层厚度相对较小,含水层厚度一般小于20 m。

双层区潜水含水层厚度总体上东薄西厚、南薄北厚,由东部、南部15~50 m,向西北部沉降中心40~100 m变化。

双层区承压含水层厚度空间变化规律与潜水含水层类似,从山前到平原区中部逐渐增大,但承压含水层厚度要大的多,最大超过300 m,主要分布在平原区的西北部。

图1 呼和浩特盆地含水层空间分布图Fig.1 Distribution of aquifers in Hohhot basin

1.2 地下水补径排条件

单一区潜水含水层主要接受山前地下水侧向径流补给,具体包括河谷潜流补给以及构造运动形成的导水断裂径流补给。单一区潜水从山前向平原区径流。以侧向径流形式分别排泄到双层区潜水含水层和承压含水层,此外,人工开采也是单一区潜水含水层的主要排泄途径之一(图2)。

双层区潜水含水层除主要接受单一区潜水侧向径流补给外,其他补给来源有大气降水入渗、渠系入渗、灌溉入渗以及承压水向上越流顶托补给等。地下水在山前主要从山前向平原区径流,在平原区主要从东北向西南方向径流。主要排泄方式有人工开采,向承压含水层越流以及冲湖积平原区的地下水蒸发排泄。

双层区承压含水层主要依靠单一区的侧向径流补给,其次是在淤泥层相对较薄的局部地区产生越流补给。地下水的径流方向与潜水含水层地下水径流方向基本一致,总体上是从东北向西南方向径流。地下水的排泄方式以人工开采为主,主要分布在呼和浩特市城区附近,其次在地下水径流方向的下游存在少量的向潜水含水层的越流排泄。

图2 潜水含水层和承压含水层地下水位等值线图(2014年5月)Fig.2 Contour map of the unconfined groundwater and the confined groundwater(May 2014)

2 呼和浩特盆地地下水流系统演变

2.1 地下水流系统演变历程

结合前人资料[1],根据近年水位统测成果,形成呼和浩特盆地地下水自流区边界随时间的变化过程,见图3。1959—1970年,自流区边界有一定变化,但变化不大,AA’剖面线经过的位置存在地下水自流现象,即承压水位高于地表,据此推测,此时承压水水位应高于潜水水位,承压水具备向上越流补给潜水的水力条件。且在冲洪积扇前缘潜水可溢出地表,形成溢出泉,浅层局部水流系统与深层局部水流系统均可发育。1985年与1970年相比,边界线明显向下游移动,到1985年剖面线经过位置地下水已经无法自流,溢出泉也已经消失,说明潜水与承压水水位均有所下降,但潜水仍可以蒸发的形式排泄,承压水仍可通过越流形式排泄至潜水含水层,浅层局部水流系统此时已经消失。1985年之后,特别是近年(2014年),自流区边界线快速向下游移动,自流区范围严重萎缩。这一阶段承压水水位下降非常明显,且潜水也开始出现疏干现象,潜水水位已经低于蒸发极限埋深,无法以蒸发形式排泄,潜水疏干也说明承压水无法越流补给潜水,越流方向发生逆转。

图3 地下水自流区分界线变化图Fig.3 Variation of the boundary of groundwater overflow region

浅层局部水流系统消失以及越流方向发生逆转是地下水流系统发生变异的标志性事件,以两个标志性事件发生时间为关键节点,可将地下水流系统演变分为3个阶段(图4)。

图4 地下水流系统演化过程示意图Fig.4 Evolution process of groundwater flow system

(1)天然条件

第四系含水系统可形成多个局部水流系统和区域水流系统。单一区接受山前侧向及河流入渗等补给,以径流形式向下游补给潜水含水层与承压含水层,潜水含水层在溢出带附近以泉、河流、蒸发形式排泄,能形成局部水流系统;承压含水层水头高于潜水含水层水位,在淤泥层边缘厚度较薄的地方以越流形成向潜水含水层排泄,形成深层局部水流系统。部分潜水与承压地下水继续向盆地中部运动,潜水含水层以潜水蒸发或河流形式排泄,形成浅层区域水流系统;承压水通过导水断裂或以越流形式向潜水含水层排泄,形成深层区域水流系统。

(2)开采初期(20世纪80年代以前)

主要以开采潜水含水层为主,山前地带水位下降明显,溢出泉消失、不再向河流排泄,潜水含水层的局部水流系统消失,山前侧向补给的水量向盆地中部径流,在盆地中部以蒸发形式或向盆地中部的河流排泄,区域水流系统依然存在。承压水虽然也有一定量的开采,但是部分承压含水层水位依然可以自流,高于潜水含水层水位,大部分双层结构区承压水仍以越流形式向潜水含水层排泄,仍可形成局部水流系统与区域水流系统。

(3)现状条件(20世纪80年代以后至今)

随着呼和浩特市经济社会快速发展,这一阶段地下水开采强度进一步加强,特别是承压水的开采造成水位持续下降,呼市城区附近潜水含水层水出现疏干,单一区地下水无法排泄到双层区潜水含水层,局部与区域水流系统均消失。由于承压水水位下降剧烈,绝大多数地区水位已经低于潜水含水层水位,承压水越流方向发生逆转,由原来的承压含水层向潜水含水层越流转变为由潜水含水层向承压含水层越流,导致承压含水层的区域水流系统消失,同时在集中开采区下游形成了新的局部水流系统,深层局部水流系统增强。

2.2 地下水流系统变异驱动因素分析

无论是溢出泉消失还是越流方向发生逆转,影响这些事件发生的直接原因都是水位的变化。而水位变化的驱动因子主要是含水层补给量或者排泄量的变化,天然条件下,含水层补给量与排泄量处于动态平衡状态,地下水位随气候的周期性变化而波动,变化幅度通常并不大,且不会出现长时间的上升或长时间的下降,更不会导致溢出泉消失或越流方向发生逆转,即天然因素不会驱动地下水流系统发生变异。

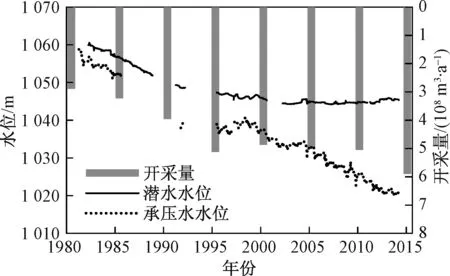

地下水开采是人为因素对地下水补排量影响的最直接体现。近几十年来呼和浩特市地下水开采量持续增加,地下水资源超采严重[11],且开采量对地下水位下降的影响非常显著[12](图5),呼和浩特市地下水开采量整体上呈增加趋势,特别是二十世纪八九十年代增加速度更快。地下水水位变化与开采量具有正相关性,图5中的水位变化代表了呼和浩特市开采最为集中地区的地下水位动态,20世纪80年代后,承压水水位已经低于潜水水位,导致越流方向发生逆转,地下水流系统发生变异。承压水快速下降主要是因为潜水含水层逐渐疏干,导致人工开采以承压含水层为主。人工开采活动的影响可以很明显地体现在水位动态上,故可以认为地下水人工开采是地下水流系统变异的重要驱动因子。

图5 地下水开采量和地下水位变化图Fig.5 Variation of groundwater withdrawal and groundwater level

图6 哈拉沁水文站年地表径流量变化图Fig.6 Variation of the annual runoff at Halaqin hydrological station

人为因素对地下水补给量的影响主要体现在对山前侧向补给量的影响,侧向补给是呼和浩特盆地地下水最主要的补给来源之一。图6是呼和浩特市北部哈拉沁沟径流量随时间的变化。从滑动平均趋势线(5 per. Mov. Avg.)可以看出,径流量具有周期性变化规律,这种变化通常不会对盆地内的地下水位产生本质影响。然而,2003年哈拉沁沟修建了水库,至此径流量明显减小,近10年径流量全部位于线性趋势线之下,说明水库修建对地表径流产生显著影响,加之沟谷逐渐增加的截伏流工程,这些均会导致山前侧向补给量减小,侧向补给量减小主要体现在潜水含水层补给量减小,加剧潜水水位下降及含水层疏干,导致地下流系统变异。故可以认为沟谷水利工程的修建导致侧向补给量减小也是驱动地下水流系统变异的因素之一。

3 地下水流系统变异的资源效应

3.1 现状条件下的地下水均衡

采用均衡法对研究区地下水进行了均衡计算,均衡期为2009—2014年,代表现状条件下的多年平均情况,反映了地下水流系统演化到现阶段的地下水补排情况(表1)。研究区总补给量为6.91×108m3/a,主要补给来源为山前侧向补给和降水入渗补给,分别占总补给量的37.6%和33.3%,两者占总补给量的70.9%;其次为地下水灌溉回渗量。研究区总排泄量为10.30×108m3/a,主要排泄项为人工开采量,占比79.4%;其次为潜水蒸发排泄,反映出地下水的排泄由天然排泄方式向人工排泄方式转变。从总体均衡情况来看,研究区目前处于负均衡状态,均衡差为-3.39×108m3/a,地下水负均衡状态造成地下水储量减少,储变量占总排泄量的约三分之一,即现状条件下,研究区地下水排泄量中有三分之一是消耗的地下水储存量,说明地下水均衡状态正向远离平衡态方向发展。

表1 30年来地下水均衡变化情况

3.2 不同演化阶段地下水均衡及资源组成变化

为定量说明不同地下水流系统演化阶段的地下水均衡情况,本次研究选取1985年内蒙古自治区水文地质勘探队提交的《内蒙古自治区呼和浩特市城市供水开采阶段水文地质勘查报告》中的地下水资源计算结果作为对比。1985年计算区面积为4 800 km2,与本评价范围较为接近,且同样采用均衡法进行计算。这一时期基本处于地下水流系统从第二演化阶段到第三演化阶段的过渡时期。

通过均衡对比可以看出,地下水流系统第二阶段到第三阶段演化过程中,因部分双层区潜水局部水流系统逐渐消失,导致潜水接受侧向补给的过水断面变小,最终潜水含水层山前侧向补给量明显减小,由2.06×108m3/a减少到0.52×108m3/a,减小了74.8%。双层区潜水含水层地下水流系统变异导致潜水蒸发量明显减小,由4.43×108m3/a减小到2.12×108m3/a,减少了52.1%。双层区承压含水层区域水流系统的消失导致地下水越流方向发生改变,1985年以前越流由承压含水层流向潜水含水层,越流量为0.28×108m3/a,现状条件下越流由潜水含水层流向承压含水层,越流量为0.94×108m3/a。由此可见,地下水流系统变异对地下水均衡产生了明显的影响,不仅体现在均衡大小的变化,而且体现在均衡方向的变化。

地下水均衡计算是地下水资源评价的基础,故地下水流系统变异造成的均衡变化也会导致资源量随之发生变化。因部分双层区潜水含水层无法接受山前侧向,造成双层区潜水含水层资源量明显减小。承压含水层由向潜水含水层越流排泄转变为接受潜水含水层越流补给,故其资源量一定程度上增加。但总的来讲,地下水天然补给资源量有所减小,特别是山前侧向补给量减小,导致总资源量一定程度上减小。

4 结论

(1)呼和浩特盆地地下水流系统演化总体上可分为三个阶段。天然条件下可形成多个局部与区域水流系统;开采初期,以双层区潜水含水层局部水流系统消失为主要特征;现状开采条件,以双层区承压含水层区域水流系统消失和局部水流系统增强为主要特征。

(2)地下水人工开采以及山区沟谷水利工程的修建导致侧向补给量减小是地下水流系统变异的两个主要驱动因素。

(3)地下水流系统变异造成地下水均衡发生明显变化,主要表现为:双层区潜水含水层侧向补给量及蒸发量减小、双层区潜水含水层与承压含水层间的越流方向发生逆转。地下水均衡变化最终造成地下水资源量发生变化,资源效应明显。

[1] 张翼龙. 呼和浩特盆地开采胁迫下的地下水系统响应及适应性对策研究[D].北京:中国地质科学院, 2012. [ZHANG Y L. Aquifer system response and its adaptability countermeasures to exploitation in the Hohhot basin[D]. Beijing:Chinese Academy of Geological Sciences, 2012. (in Chinese)]

[2] 袁野,张翼龙,王贵玲,等.呼和浩特市平原区地下水水位动态与降水量及开采量的互馈效应[J]. 中国农村水利水电, 2013(7):40-43. [YUAN Y, ZHANG Y L, WANG G L,etal. Interaction between groundwater level dynamic with precipitation and exploitation quantity in Hohhot Plain[J]. China Rural Water and Hydropower, 2013(7):40-43. (in Chinese)]

[3] 郝奇琛. 中国内陆盆地地下水流与水盐运移耦合模拟研究[D]. 北京:中国地质大学(北京), 2015.[HAO Q C. Coupled modeling of salt movement and groundwater flow in inland basin-a case study in Qaidam basin, China[D]. Beijing:China University of Geology, 2015. (in Chinese)]

[4] 张人权,梁杏,靳孟贵,等. 水文地质学基础[M]. 北京: 地质出版社, 2011. [ZHANG R Q, LIANG X, JIN M G,etal. General hydrogeology[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2011. (in Chinese)]

[5] Ingebritsen S E, Sanford W E. Groundwater in Geologic Processes[C]// Groundwater in geologic processes.Cambridge City: Cambridge University Press, 1998:48-50.

[6] JIANG XW, Wan L, Ge SM,etal. A quantitative study on accumulation of age mass around stagnation points in nested flow systems[J]. Water Resources Research, 2012, 48(12):771-784.

[7] 梁杏, 张人权, 靳孟贵. 地下水流动系统-理论应用调查[M]. 北京: 地质出版社, 2015. [LIANGX, ZHANG R Q,JIN M G. Groundwater flowsystems-theory,application, investigation[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2015.(in Chinese)]

[8] 张志远, 蒋小伟, 王俊智,等. 基于二维和三维模型的盆地典型剖面流场对比[J]. 水文地质工程地质, 2016, 43(3):1-6. [ZHANG Z Y, JIANG X W, WANG J Z,etal. Comparison of groundwater flow fields in typical profiles in drainage basins based on 2D and the 3D models[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2016, 43(3):1-16. (in Chinese)]

[9] 崔亚莉, 刘峰, 郝奇琛,等. 诺木洪冲洪积扇地下水氢氧同位素特征及更新能力研究[J]. 水文地质工程地质, 2015, 42(6):1-7.[CUI Y L, LIU F, HAO Q C,etal. Characteristics of hydrogen and oxygen isotopes and renewability ofgroundwater in the Nuomuhong alluvial fan[J].Hydrogeology & Engineering Geology,2015, 42(6):1-7. (in Chinese)]

[10] 李文鹏, 郝爱兵. 中国西北内陆干旱盆地地下水形成演化模式及其意义[J]. 水文地质工程地质, 1999,26(4):28-32. [LI W P, HAO A B. Groundwater formation and evolution pattern of China’s northwest inland arid basin and its meaning[J].Hydrogeology & Engineering Geology, 1999,26(4):28-32.(in Chinese)]

[11] 余楚, 张翼龙, 王文中,等. 呼和浩特市浅层地下水超采情势分析[C]//中国地质学会水文地质专业委员会2012年年会暨气候变化与地下水环境学术研讨会, 2012. [YU C, ZHANG Y L, WANG W Z,etal. Analysis of shallow groundwater overdraft in Huhhot city[C]//China’s 2012 annual meeting of Hydrogeological professional committee of Geological Society of China & conference on climate change and groundwater environment, 2012. (in Chinese)]

[12] 曹文庚, 张翼龙, 李政红,等. 呼和浩特市大青山山前倾斜平原地质环境问题形成机理研究[J]. 现代地质, 2013, 27(2):468-474. [CAO W G, ZHANG Y L, LI Z H,etal. Formation mechanism of geological environment issue in piedmont clino plain of Daqing Mountain,Hohhot,Inner Mongolia[J]. Geoscience, 2013, 27(2):468-474. (in Chinese)]

A study on variation mechanism of groundwater flow system in the Hohhot basin and its resources effect analysis

ZHANG Zepeng1, ZHU Yuchen2, HAO Qichen2, WANG Wenzhong2, ZHANG Hengxing2, MA Mengke3

(1.NewcastleUniversity,TyneandWearNE1 7RU,UK; 2.InstituteofHydrogeologyandEnvironmentalGeology,CAGS,Shijiazhuang,Hebei050061,China; 3.ChinaUniversityofGeosciences(Beijing),Beijing100083,China)

There are significant changes in the groundwater flow system of the Hohhot basin as the consequences of the intensive groundwater extractions during the recent decades. This study summarizes and analyses the procedure of the groundwater evolution pattern in this area based on the integrated analysis of the structural features of aquifers, the groundwater flow field and the dynamic characteristics of groundwater level. This procedure can be simplified into three evolutionary phases, and the groundwater exploitation is the primary factor inducing the changes in groundwater flow system. Groundwater budget approach is applied in this study to evaluate the status of the groundwater. After the comparison between these status and the historical records at the same area, dramatic differences between the recharge and discharge are observed in different evolutionary phases. This kind of differences are indicated extensively by the record of the aquifers which is a highly potential cause of the dramatic variations of the quantity of groundwater resources.Specifically, compared by the historical records, the quantity of the shallow groundwater resources decrease significantly, in contrast, there is slightly increase in the quantity of deep groundwater resources. The overall quantity of groundwater resources is decreasing. In summary, these changes demonstrate that the changes of the groundwater flow system in Hohhot basin have a significant influence on the local groundwater resources.

Hohhot basin; aquifer system; groundwater flow system; groundwater resource effect

10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2017.02.10

2016-10-08;

2017-01-04

中国地质科学院基本科研业务费项目“越流系统数值模拟及递进式参数反演研究”(YYWF201626)

张泽鹏(1989-),男,硕士生,主要从事水文地质和水资源管理研究。E-mail:zzp89@sina.com

郝奇琛(1986-),男,博士,助理研究员,主要从事地下循环、地下水数值模拟及水资源评价管理研究。 E-mail:haoqichen1986@163.com

P641.2

A

1000-3665(2017)02-0063-06