W iltse肌间隙入路联合伤椎置钉技术短节段固定治疗无神经损伤胸腰椎骨折

吴天泉,吴冰,程德良,单方军,徐学方,曹志军,谢兴平,沈良

(绍兴市中西医结合医院,浙江绍兴312030)

·临床研究·

W iltse肌间隙入路联合伤椎置钉技术短节段固定治疗无神经损伤胸腰椎骨折

吴天泉,吴冰*,程德良,单方军,徐学方,曹志军,谢兴平,沈良

(绍兴市中西医结合医院,浙江绍兴312030)

目的 评价Wiltse肌间隙入路联合伤椎置钉技术短节段固定治疗无神经损伤胸腰椎骨折的临床效果。 方法 选择无神经损伤胸腰椎骨折手术患者69例,随机分为Wiltse肌间隙入路伤椎置钉组(A组)、后正中入路伤椎置钉组(B组)、后正中入路4钉固定组(C组),比较三组的手术时间、术中出血量、术后引流量、术后VAS及JOA评分,以及三组肌肉注射及口服止痛药总量、术后距末次肌肉注射止痛药的时间(T1)、术后距末次口服止痛药的时间(T2)、术后开始自主下地活动时间(T3),观察三组椎体前缘压缩比、Cobb角之间的差异。 结果 A组手术时间、术中出血量、术后引流量、术后3天VAS评分均明显小于B、C组(P<0.05);三组术后6个月VAS及JOA评分比较差异有统计学意义(P<0.05),A组恢复最优;A、B两组椎体前缘压缩比、Cobb角恢复明显优于C组(P<0.05);A组肌肉注射及口服止痛药总量少于B、C两组,且T1、T2、T3较B、C两组短(P<0.05)。 结论 Wiltse肌间隙入路联合伤椎置钉技术短节段固定治疗胸腰椎骨折能缩短手术时间、减少手术创伤,有利于骨折复位并有效维持术后脊柱稳定性,从而最大程度地恢复脊柱功能。

胸腰椎骨折;椎弓根螺钉;Wiltse肌间隙入路

胸腰段骨折是常见的脊柱损伤,后路短节段椎弓根螺钉固定术由于其简单的手术入路及优良的生物稳定性,已经成为绝大多数胸腰段骨折的标准手术方式[1]。传统后正中入路短节段椎弓根螺钉固定存在对椎管内占位骨块的复位不够理想、后突畸形矫正不理想、远期椎体高度丢失、内固定失效等缺点[2-3],并且术中椎旁肌大面积剥离和长时间牵拉致椎旁肌缺血坏死并损伤支配椎旁肌肉的神经,往往导致顽固性腰背痛、腰背肌无力、平背畸形等并发症的发生[4]。随着对脊柱微创技术的发展和对椎旁肌功能的重视,Wiltse提出经多裂肌和最长肌间隙的入路代替传统后正中入路。为减少手术创伤,尽早最大限度地恢复脊柱功能,本文通过Wiltse肌间隙入路联合伤椎置钉技术短节段固定治疗无神经损伤的胸腰椎骨折并评价其临床疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年1月~2016年1月本院脊柱外科胸腰椎骨折手术患者69例,男50例,女19例;年龄21~49岁,平均(35.1±12.9)岁。致伤原因:车祸伤39例,坠落伤22例,重物压伤4例,其他4例。诊断标准:(1)明确外伤史;(2)胸腰段疼痛,可见后凸畸形,压痛、叩击痛阳性,活动受限;(3)X线、CT及MRI提示胸腰椎骨折。纳入标准:(1)年龄18~50岁;(2)ASIA脊髓损伤分级为E级;(3)骨折椎体椎管内占位<1/3;(4)经医院伦理委员会同意并签署患者知情同意书。排除标准:(1)既往有胸腰椎疾患或外伤史;(2)非单节段骨折,脊柱后部结构破坏明显;(3)严重心肝肾疾病等无法耐受手术;(4)随访中死亡或其他原因无法随访。根据随机数字表法分为Wiltse肌间

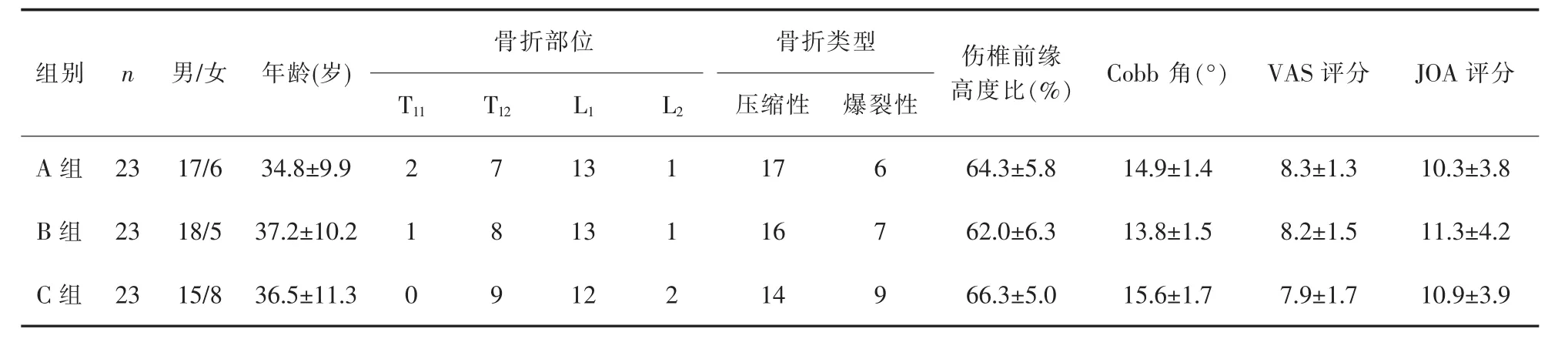

*为通讯作者,E-mail:wubing607@hotmail.com隙入路伤椎置钉组(A组)、后正中入路伤椎置钉组(B组)、后正中入路4钉固定组(C组)。三组一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 治疗 三组均由同一水平医师在伤后3~8天内完成手术,内固定植入物采用浙江康辉医疗器械公司提供的通用型脊柱内固定系统。A组全麻后俯卧位,腹部悬空,C形臂X线机透视定位伤椎,常规消毒、铺巾,以伤椎为中心作后正中切口,切开皮肤、皮下组织,在腰背肌筋膜表面向两侧分离牵开,触摸到关节突后,纵向切开腰背肌筋膜,从最长肌与多裂肌肌间隙钝性分离,显露关节突和横突基底部,在伤椎上下相邻节段两侧分别植入1枚椎弓根螺钉,再在伤椎椎弓根完整的一侧(双侧完整者选一侧)植入1枚椎弓根万向短螺钉(上终板损伤者,进钉方向与下终板成5°~10°;下终板损伤者,进钉方向与上终板成5°~10°),先拧紧离受损终板较近的螺母,再用压棒器植入金属棒,压棒时将伤椎椎弓根钉向前推顶,纠正脊柱后凸畸形,预紧离受损终板较远的螺母,用加压钳对上下位椎弓根钉进行加压,然后拧紧螺母,C形臂X线机透视确认伤椎高度恢复满意后冲洗切口,放置引流,逐层缝合,无菌敷料包扎。B组和C组:采用传统后正中入路,逐层切开皮肤、皮下、浅筋膜及腰背筋膜后,保留棘上韧带,骨膜下剥离椎旁肌直达椎板、关节突关节,采用人字嵴或横突定位方法进行椎弓根螺钉置入,B组进行单侧伤椎置钉,C组行跨节段4钉固定。

1.2.2 术后处理 术后常规应用抗生素1~2天,术后24~48小时拔除负压引流,术后第2天开始双下肢主动抬高功能锻炼;术后第5天开始腰背肌功能锻炼;术后第7天开始佩戴高腰腰围下床活动,支具保护下活动3个月,加强腰背肌功能锻炼;术后半年内禁止剧烈活动及负重弯腰;术后10~12个月,拆除内固定。患者术后均未使用止痛泵,止痛针剂采用曲马多(50mg/次),口服止痛药为塞来昔布胶囊(0.2g/次),根据VAS评分肌肉注射或口服止痛药:7~10分给予肌肉注射止痛药,4~6分给予口服止痛药,0~3分者不给予止痛治疗。

1.3 观察指标 (1)手术时间、术中出血量、术后引流量、术后6个月JOA评分及术后3天、6个月VAS评分;(2)肌肉注射及口服止痛药总量、术后距末次肌肉注射止痛药时间(T1)、术后距末次口服止痛药时间(T2)、术后至开始自主下地活动时间(T3);(3)椎体前缘压缩比(X线侧位片伤椎前缘高度比伤椎上下相邻两椎体前缘的高度的平均值)、Cobb角。

1.4 统计学处理 采用SPSS15.0软件进行统计学分析,计量资料采用(±s)表示,三组计数资料采用χ2检验,三组计量资料比较采用单因素方差分析。

2 结果

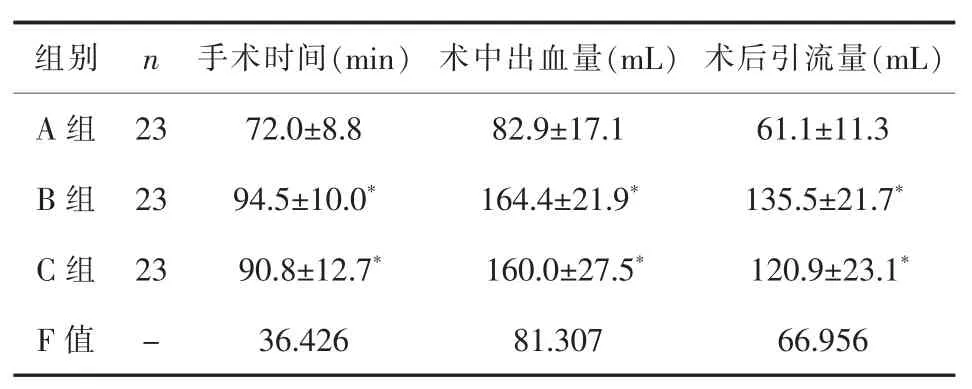

2.1 手术情况 69例均顺利完成手术,术中无脊髓或神经根损伤、脑脊液漏等情况发生,术后无切口及椎间隙感染、脑脊液漏发生,切口正常愈合。A组手术时间、术中出血量及术后引流量明显小于B组和C组(P<0.05),而B、C两组间差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。术后CT复查均提示椎弓根螺钉置钉正确、长度适合,术后随访时间11~35个月,平均(22.1±10.7)个月,C组随访过程中2例(8.69%)出现1枚螺钉断裂,影像学提示三组均获得骨性融合。

表2 三组手术时间、术中出血量、术后引流量比较(±s)

表2 三组手术时间、术中出血量、术后引流量比较(±s)

与A组比较*P<0.05

组别 n 手术时间(min) 术中出血量(mL) 术后引流量(mL)A组 23 72.0±8.8 82.9±17.1 61.1±11.3 B组 23 94.5±10.0*164.4±21.9*135.5±21.7*C组 23 90.8±12.7*160.0±27.5*120.9±23.1*F值 - 36.426 81.307 66.956

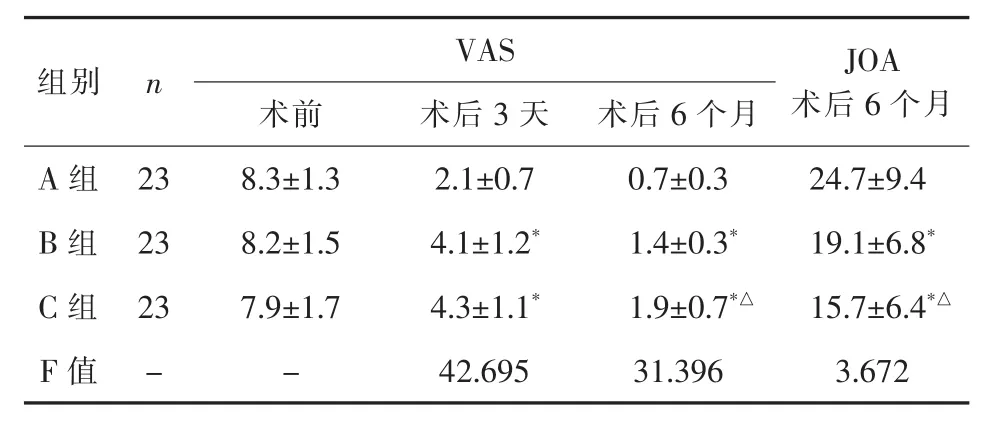

2.2 VAS及JOA评分 三组术后VAS及JOA评分与术前相比差异有统计学意义(P<0.01);A组术后3天VAS评分明显小于B、C两组 (P<0.05),而B、C两组之间差异无统计学意义(P>0.05);三组术后6个月VAS及JOA评分比较差异有统计学意义(均P<0.05),A组改善最明显,详见表3。

表3 三组VAS及JOA评分比较(±s,分)

表3 三组VAS及JOA评分比较(±s,分)

与A组比较*P<0.05,与B组比较△P<0.05

组别 n VAS术前 术后3天 术后6个月JOA术后6个月A组 23 8.3±1.3 2.1±0.7 0.7±0.3 24.7±9.4 B组 23 8.2±1.5 4.1±1.2*1.4±0.3*19.1±6.8*C组 23 7.9±1.7 4.3±1.1*1.9±0.7*△15.7±6.4*△F值 - - 42.695 31.396 3.672

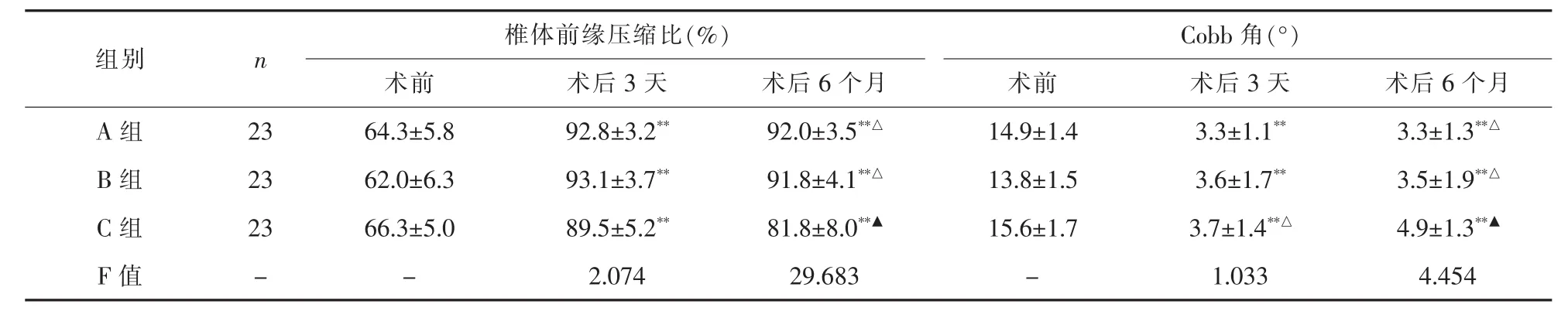

2.3 影像学评估 椎体前缘压缩比及Cobb角,三组术后与术前比较差异有统计学意义(P<0.01),三组之间术后3天比较差异无有统计学意义 (P>0.05);术后6个月时A、B组椎体前缘压缩比和Cobb角比C组恢复好(P<0.05),而A、B组之间比较差异无统学意义(P>0.05)。C组术后3天与术后6个月比较差异有统计学意义(P<0.05),A、B两组间术后3天与术后6个月比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表4。

表4 三组伤椎椎体前缘压缩比及Cobb角比较(±s)

表4 三组伤椎椎体前缘压缩比及Cobb角比较(±s)

与术前比较**P<0.01,与C组比较△P<0.05,与同组术后3天比较▲P<0.05

组别 n 椎体前缘压缩比(%) Cobb角(°)术前 术后3天 术后6个月 术前 术后3天 术后6个月A组 23 64.3±5.8 92.8±3.2**92.0±3.5**△14.9±1.4 3.3±1.1**3.3±1.3**△B组 23 62.0±6.3 93.1±3.7**91.8±4.1**△13.8±1.5 3.6±1.7**3.5±1.9**△C组 23 66.3±5.0 89.5±5.2**81.8±8.0**▲15.6±1.7 3.7±1.4**△4.9±1.3**▲F值 - - 2.074 29.683 - 1.033 4.454

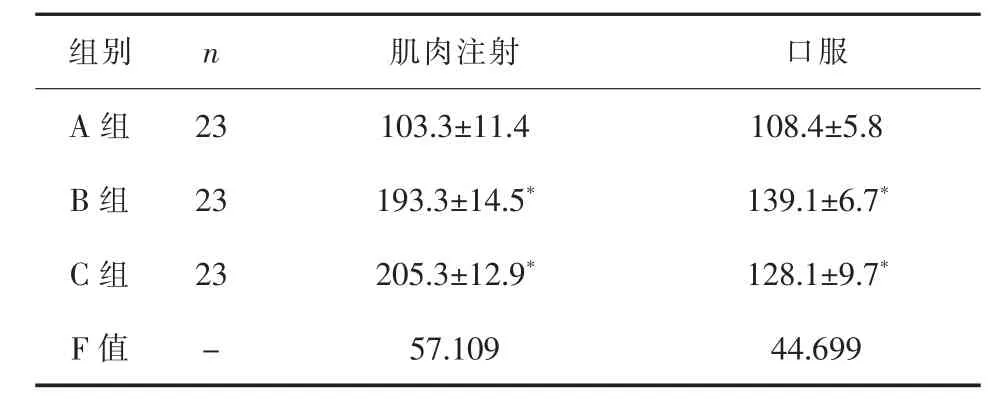

2.4 术后镇痛 A组肌肉注射及口服止痛药总量明显少于B、C两组(P<0.05),B、C两组间差异无统计学意义(P>0.05),详见表5。

表5 三组止痛药使用量s,mg)

表5 三组止痛药使用量s,mg)

与A组比较*P<0.05

?

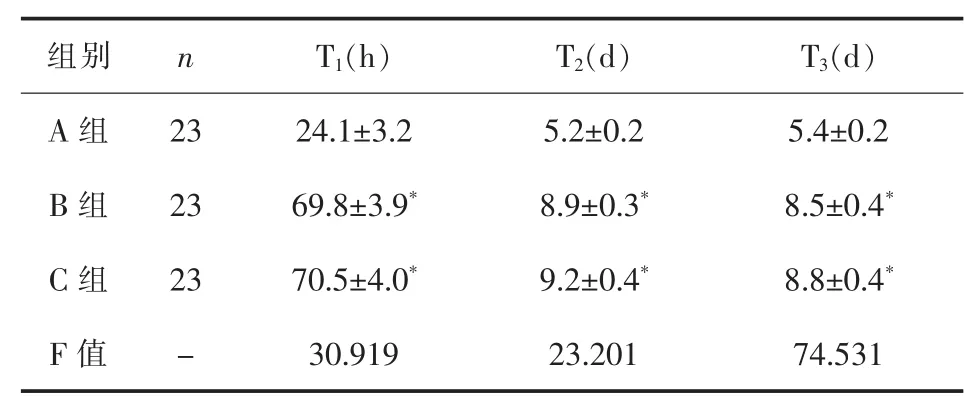

2.5 术后恢复情况 A组T1、T2、T3较 B、C两组短,差异具有统计学意义(P<0.05),但B、C两组比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表6。

表6 三组术后恢复情况(±s)

表6 三组术后恢复情况(±s)

与A组比较*P<0.05

组别n T3(d)A组23 5.4±0.2 B组 23 8.5±0.4*C组 23 8.8±0.4*F值- 74.531 T1(h)24.1±3.2 69.8±3.9*70.5±4.0*30.919 T2(d)5.2±0.2 8.9±0.3*9.2±0.4*23.201

3 讨论

后路短节段椎弓根螺钉固定术是大多数胸腰段骨折治疗的常用手术方式。研究表明,后路短节段固定是安全和可靠的,术后脊柱的生物力学特性接近骨折前水平[5-6]。但传统后正中入路跨节段4钉双平面固定存在以下缺点:(1)传统后正中入路需大范围剥离椎旁肌以获得良好的手术视野,术中出血量大,并且术中对椎旁肌大面积的剥离和长时间牵拉导致脊神经后支受损及椎旁肌(主要是多裂肌)的失神经支配[4,7],手术创伤在一定程度上破坏了正常的生理特性,使其成为部分患者术后长期腰背部疼痛的原因之一[8],术后椎旁肌缺血坏死及顽固性腰背疼痛越来越受到临床高度重视。(2)影响骨折复位及术后脊柱稳定性[9-10],具体表现在:①复位过程中可能出现过度撑开导致医源性脊髓或神经损伤;②对椎管内占位骨块的复位以及脊柱骨折后凸畸形矫正不满意;③平行四边形效应及悬挂效应易引起后期内固定失效和后凸畸形;④撑开时骨折椎高度恢复欠佳,而椎间盘高度增加,造成椎间盘牵张。

Wiltse入路是经多裂肌与最长肌之间的肌间隙入路,此间隙由脂肪及疏松结缔组织填充,无血管、神经穿行,位于胸腰段节段正中旁开1.5~2.0cm[11],此距离恰是正中至椎弓根外缘的距离,可以较好地暴露关节突关节,完成椎弓根钉的置入。该入路避免对多裂肌和棘肌起止点的剥离,减少对椎旁肌的干扰避免了肌肉血供破坏,减少术中、术后出血,并且绕开了胸腰段脊神经后支起始发支处,避免传统入路中广泛肌肉分离及长时间器械压迫对神经细小分支不可逆性的损伤,减小了手术造成的肌肉坏死变性,避免了多裂肌的失神经性退变,使术后疼痛明显减轻[12],再则,该入路最大程度地保留脊柱后方韧带复合体,脊柱的旋转稳定性维持了初始状态,并得到了最大程度的保存。Wiltse入路操作简单、安全,能减少手术创伤,保护脊柱后方结构,减少术后腰背痛、脊柱退变等并发症的发生[13-14]。生物力学及临床研究亦证实伤椎置钉技术是安全的,有利于后凸畸形的矫正、骨折复位,增加脊柱稳定性,降低了内固定失效和矫形丢失的发生率[15-16]。

本研究中A组23例采用Wiltse肌间隙入路结合单侧伤椎置钉短节段固定治疗,术中均能顺利找到最长肌与多裂肌之间的间隙,并确定满意的椎弓根螺钉进针点,广角直视下安全置入椎弓根螺钉,置钉方法同传统正中入路无异,手术操作简单易行,术中未出现伤椎置钉进针点及方向错误、钉道破坏、置钉困难、血管及内脏损伤等意外,术后CT及X线复查提示钉道较为理想,未发现伤椎置钉错误从而损伤大血管或内脏,与此同时,该入路保留了关节突关节囊的完整性有利于恢复脊柱的稳定性。本研究结果表明:(1)Wiltse肌间隙入路结合单侧伤椎置钉短节段固定手术时间、出血量及术后引流量明显减少,说明手术创伤小;(2)A组术后VAS及JOA评分明显优于B、C两组,说明采用Wiltse肌间隙入路能尽早最大限度恢复脊柱功能,减少后期腰背痛的发生,远期6个月的疗效也很显著;(3)A、B两组椎体前缘压缩比及Cobb角术后能明显恢复并有效维持,而C组术后6个月出现伤椎椎体前缘高度及Cobb角丢失,证明伤椎置钉能有效维持骨折复位后脊柱稳定性,减少后凸畸形的发生;(4)A组肌肉注射止痛药总量、口服止痛药总量明显少于B、C两组,且T1、T2、T3明显较B、C两组短,间接反映采用肌间隙入路创伤小、术后恢复快、术后疼痛程度轻。作者体会:(1)该入路适用于TLICS评分4~6分、无神经损伤的不稳定胸腰椎骨折,不适用于需行前路减压或全椎板切除减压的爆裂骨折,对于胸腰椎骨折合并脊髓损伤患者,可考虑肌间隙入路联合后正中入路进行;(2)术者应熟悉局部解剖,不损伤关节突间关节背侧穿支血管以免影响肌肉组织的血运;(3)伤椎椎弓根螺钉多采用万向钉,正常椎体采用固定钉,便于安装纵向连接棒;(4)伤椎螺钉进钉角度应适当向健侧终板方向倾斜,有利于术中复位;(5)伤椎椎弓根螺钉长度可较正常椎体内螺钉稍短,过长可能会影响椎管内骨折块复位,过短因其力臂较短,对于纵向撑开效果不佳。

综上所述,与传统的后路短节段椎弓根螺钉固定相比,Wiltse肌间隙入路联合伤椎置钉技术短节段固定能减少手术时间、出血量及对椎旁肌的损伤,更符合脊柱微创手术理念,并且有利于骨折复位、能有效维持术后脊柱稳定性、尽早最大程度恢复脊柱功能,是治疗无神经损伤胸腰椎骨折的有效方法。

[1] 顾仕荣,张明,陈斌辉,等.经肌间隙入路或后正中入路行腰椎融合术的效果及其对椎旁肌损伤的影响.中国脊柱脊髓损伤杂志,2013,23(4):320

[2] Alanay A,Acaroglu E,Yazici M,et al.Short-segment pedicle instrumentation of thoracolumbar burst fractures:does transpedicular intracorporeal grafting prevent early failure? Spine,2001,26(2):213

[3] 谭家昌,徐鸿育,杨有猛,等.经伤椎置钉椎弓根内固定结合硫酸钙人工骨灌注治疗胸腰椎骨折.中国骨与关节损伤杂志,2009,24(6):525

[4] 王斌,曾忠友,韩建福,等.椎旁肌间隙入路在腰椎骨折内固定术中的临床应用.中国矫形外科杂志,2013,21(18):1901

[5] 曾至立,程黎明,钱列,等.单侧伤椎置钉联合短节段椎弓根螺钉内固定治疗轻中度不稳定性胸腰椎骨折.中华外科杂志,2012,50(3):234

[6] 谢学义,李金生,吉赵勇,等.后路短节段固定结合椎弓根植骨治疗胸腰段骨折.中华创伤骨科杂志,2012,14(4):357

[7] Dubbelman Y,Groen J,Wildhagen M,et al.Quantification of changes in detrusor function and pressure-flow parameters after radical prostatectomy:relation to postoperative continence status and the impact of intensity of pelvic floormuscle exercises.Neurourol Urodyn,2012,31(5):637

[8] 郑佳状,张亨闰,蒋电明,等.经伤椎椎弓根复位固定治疗胸腰椎爆裂性骨折.中华临床医师杂志(电子版),2010,4:804

[9] 王洪伟,李长青,周跃,等.脊柱骨折经伤椎椎弓根置钉附加横连短节段固定的稳定性测试.中国脊柱脊髓杂志,2010,20(9):745

[10]李景峰,徐振华,陈廖斌,等.椎旁肌入路联合后正中入路手术治疗胸腰椎骨折合并脊髓损伤.中国骨与关节损伤,2015,30(3):263

[11]李高峰,郑卫东,李光淳,等.成人下胸椎、腰椎椎弓根的多排螺旋CT测量与临床意义.吉林医学,2014,35(10):2131

[12]蔡福金,骆宇春,朱建平,等.经Wiltse椎旁肌间隙入路手术治疗胸腰椎爆裂骨折.中国骨伤,2012,25(12):980

[13]吴继彬,郭开今,袁锋,等.经椎旁肌入路结合伤椎固定治疗胸腰段椎体骨折.中国骨与关节损伤杂志,2016,31(11):698

[14]朱建福,苏郁,李婷,等.经椎旁肌间隙和后正中入路手术治疗胸腰椎骨折术后早期疼痛的比较.中国矫形外科杂志,2016,24(8):10

[15]吴冰,吴天泉,徐学方,等.经后路伤椎置钉技术治疗胸腰椎骨折的生物力学研究.浙江医学,2015,37(23):1923

[16]梁文清,徐国建,周国芳,等.后路经伤椎椎弓根钉短节段固定治疗胸腰椎椎体骨折.中国骨与关节损伤杂志,2014,29(1):6