慢性心力衰竭患者实施从医院到社区无缝隙护理管理模式的效果

沈莹

(沈阳医学院附属中心医院,辽宁 沈阳 110024)

--医院管理--

慢性心力衰竭患者实施从医院到社区无缝隙护理管理模式的效果

沈莹

(沈阳医学院附属中心医院,辽宁 沈阳 110024)

目的 分析慢性心力衰竭患者实施从医院到社区无缝隙护理管理模式的成效。方法选择84例慢性心力衰竭患者作为观察对象,采用随机的方式将其分为观察组和对照组,各42例。对照组患者采取常规护理措施;观察组患者应用从医院到社区的无缝护理管理模式。对两组患者的生活质量、心理健康水平和心功能指标进行评价。结果观察组患者的生活质量优于对照组,差异显著(P<0.05);同时患者的心理健康水平和心功能指标也高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论对慢性心力衰竭患者应用从医院到社区的无缝护理管理模式,能够改善患者的生活质量、提高心功能指标,具有很高的临床应用价值。

慢性心力衰竭;无缝隙护理管理;医院;社区;护理成效

慢性心力衰竭是临床中的常见病,也是多种心血管疾病的最终阶段,临床中造成心血管疾病患者死亡的重要原因之一[1]。该病症具有反复发作、病程长、痛苦大的特点,对患者生存与生活质量造成严重影响。本院对慢性心力衰竭患者应用从医院到社区无缝隙的护理管理模式,延续在医院中的护理管理工作,起到良好的护理成效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2014年1月~2014年12月沈阳医学院附属中心医院收治的84例慢性心力衰竭患者作为观察对象。采用随机的方式将其分为观察组和对照组,各42例,观察组男25例、女17例;年龄48~72岁,平均(55.87±4.76)岁;患者心率(88.5±6.4)次/min;CRP(9.2±2.1)mg/L。对照组男23例、女19例;年龄46~74岁,平均(56.94±5.12)岁;患者心率(89.7±6.8)次/min;CRP(9.1±1.8)mg/L。两组患者的临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 对照组患者应用常规管理方式,出院前进行指导、不进行延续性护理管理;观察组则应用从医院到社区的无缝隙护理管理,具体为:(1)家庭访视:医务工作者对患者的摄入盐量、饮酒、吸烟等生活方式,心功能分析、健康知识掌握程度等进行评估。为患者布置家庭任务,严格记录每天的运动量、摄入的盐量、体重以及不适症状等。在家访之后对患者的生存情况进行评估,制定个性化的计划、对实施结果进行评估[2]。加强出院之后的用药指导,尤其是服用洋地黄类制剂的患者必须严格按照医嘱用药,教会患者自评症状的方法,在发生洋地黄类药物中毒之后及时就诊;使用利尿剂治疗的患者加强尿量监测、学会识别自身水电解质紊乱[3],多食用含钾量较高的新鲜果蔬;血管扩张剂可能引发不良反应,要求患者严格监测血压,体位变换要慢、预防跌倒。同时鼓励患者对原发疾病治疗,一旦出现疲乏、上腹部饱胀、夜间平卧咳嗽、呼吸困难的情况下及时就诊。(2)电话随访:每周至少1次,每次15~30 min,主要内容有患者的症状监测结果、服药情况,解答患者提出的问题并预约心力衰竭门诊随访的时间。(3)心力衰竭患者的门诊随访:患者每隔3个月进行门诊随访,有专业的心血管内科医师安排患者进行各项指标的监测,调节治疗方案,督促患者复诊,实现医院和社区之间的转诊沟通协调。

1.3 观察指标 (1)生活质量:采用明尼苏达心力衰竭生活质量量表(MLHFQ)对患者的生活质量进行评价,得分越高代表患者的生活质量越好;(2)心理状态:采用焦虑自评量表和抑郁自评量表对患者的心理状态进行评价;(3)心功能指标:主要有心率(HR)、左室射血分数(LVEF)、左室舒张末期内径(LVDED)等。

1.4 统计学方法 本研究中数据均用SPSS18.0统计学软件处理,计量资料采用“±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察组和对照组患者的MLHFQ得分结果对比 观察组患者治疗前MLHFQ得分为(59.24±19.78)分,经过一个月的护理干预后得分为(67.49±15.08)分、经过3个月的干预后为(71.86±14.98)分、经过6个月的干预后为(76.68±13.07)分;对照组患者治疗前MLHFQ得分为(59.03±19.57)分、经过一个月的护理干预后得分为(60.65±13.06)分、经过3个月的干预后为(61.04±13.95)分、经过6个月的干预后为(60.92±12.70)分。两组患者治疗前的MLHFQ得分比较差异无统计学意义;而干预后1个月、3个月和6个月的得分差异大,均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 观察组和对照组患者的MLHFQ得分结果对比(±s)

表1 观察组和对照组患者的MLHFQ得分结果对比(±s)

P值0.961 0.029 0.001 0.000组别治疗前1个月后3个月后6个月后对照组(n=42)59.24±19.78 67.49±15.08 71.86±14.98 76.68±13.07观察组(n=42)59.03±19.57 60.65±13.06 61.04±13.95 60.92±12.70 t值0.049 2.222 3.426 5.604

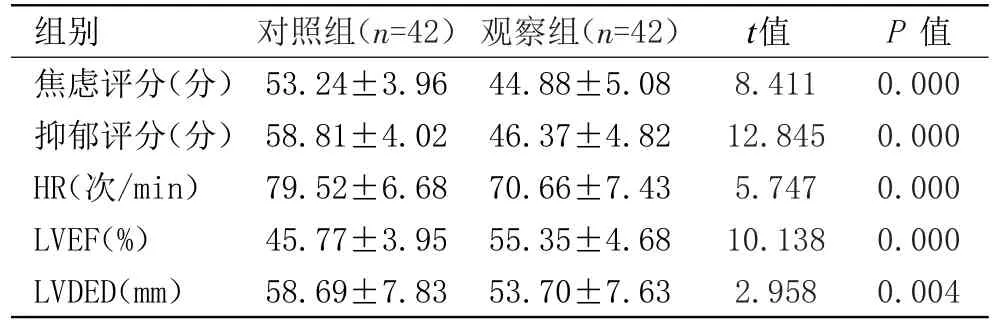

2.2 两组患者的心理状态与心功能评分对比 观察组的焦虑评分、抑郁评分与对照组相比差异具有统计学意义(P<0.05)。通过6个月的持续随访,观察组患者的HR、LVEF和LVDED与对照组相比差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的心理状态与心功能评分对比(±s)

表2 两组患者的心理状态与心功能评分对比(±s)

组别焦虑评分(分)抑郁评分(分)HR(次/min)LVEF(%)LVDED(mm)对照组(n=42)53.24±3.96 58.81±4.02 79.52±6.68 45.77±3.95 58.69±7.83观察组(n=42)44.88±5.08 46.37±4.82 70.66±7.43 55.35±4.68 53.70±7.63 t值8.411 12.845 5.747 10.138 2.958P值0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

3 讨论

在治疗的基础上对患者行护理管理是改善护理质量与患者心功能指标的重要措施,但是当前很多医疗机构都缺乏有效的延续性管理模式,导致患者病情恶化[4]。本院对观察组患者应用从医院到社区无缝隙护理管理,加强出院之后的家庭随访、门诊随访和电话随访,通过呼吸训练改善患者心肺功能、指导患者进行运动康复治疗,帮助患者了解诱发慢性心力衰竭的因素,针对性采取预防措施[5]。很大程度上改善患者的生活质量与心理状态,同时心功能也得到提高,值得在临床中进一步推广应用。

[1] 刘辉,郑豫珍,杨丽萍,等.慢性心力衰竭患者从医院到社区无缝隙护理管理模式的应用[J].中华护理杂志,2013,48(12): 1061-1066.

[2] 刘庚,李庆印,刘华平,等.对慢性心力衰竭患者实施标准电话访问管理的效果研究[J].中华护理杂志,2010,45(3):201-204.

[3] 钱海兰,王君俏,缪爱凤,等.社区慢性心力衰竭患者自我护理水平及其照顾者疾病管理行为的调查[J].中华护理杂志, 2013,48(5):447-450.

[4] 王怡君,何佳倩,朱海华,等.慢性心力衰竭患者跨文化护理自我管理教育内容框架的构建[J].中华现代护理杂志,2015,21 (5):505-510.

[5] 唐旭芬,俞怡,周静,等.出院回家过渡期管理方案在慢性心力衰竭患者中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2015(12): 1426-1428.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.01.010