京津冀协同发展背景下的雄安新区城市体系与子城市团构建

摘要:雄安新区的设立,将京津冀协同发展提升到一个新的平台,“北京—天津—雄安”三角形的形成,会使得三个城市高效互动,雄安新区会与京津城市轴另外一侧的“通州区+北三县”构成京津冀城市群核心区域的两翼。为了推动雄安新区发展,也为了让雄安新区与腹地进行充分整合,需要前瞻性地构建雄安城市体系以及以安新县、雄县和容城县为子中心构建城市团。在强化“安新县—雄县—容城县”三角形的同时,各个子中心也要尽快形成子城市团:安新县要形成“双半月+双三角”子城市团;雄县要形成“三三角+外展链”子城市团;容城要构建“4C”子城镇团。围绕雄安新区,“大保定+涿州+高碑店+固安+永清+霸州+文安”应该充分整合,成为与雄安新区整合程度最高的县级行政单元组合区,最先发展成为环雄安小城市带。

一、雄安新区在“京津保”三角形中的位置关系分析

(一)京津冀协同发展与京津保协同发展

雄安新区的规划范围涉及河北省雄县、容城、安新及周边的部分区域,该区处于京津保腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力强、现有开发程度较低、发展空间充裕,具备高起点、高标准开发建设的基本条件。雄安新区要历经三个发展阶段,腹地面积从100平方公里发展到200平方公里,远期辐射面积达到2 000平方公里,这就意味着要在“雄县+安新县+容城县”整合在一起的面积的基础上还要将邻近周边县级行政单元的部分区域整合在一起。雄安新区将突出以下七个方面的任务:建设绿色智慧新城、打造生态城市、发展高端高新产业、提供优质公共服务、构建高效交通网、推进体制机制改革、打造新高地与合作新平台。[1]雄安新区的构建是2014年2月26日提出京津冀一体化发展举措以来京津冀协同发展战略的又一重大举措,为京津大都市的非核心职能向周边疏解提供了更大平台。世界大都市的发展规律表明,从聚集发展向分散发展是一般趋势,只有这样才能够从根本上解决大都市发展过程中由于空间过分拥挤而造成的城市病。京津自从成为直辖市后,依托都市优势具有更强的资源聚集能力,在发展过程中,近京津的河北省区域内出现了“环京津贫困带”。随后在对北京发展方式的规划设计中虽然历经“大北京”、“首都圈”、“大北京经济圈”等多种设计,但主要停留在理论层面。京津冀协同发展战略为京津冀三地打破一亩三分地的长期发展困局提供了契机,自从京津冀协同发展战略措施提出后,京津的部分职能开始向河北省疏解。河北省行政区划内的设区市也为争取更多的发展机会而进行战略设计,行政区划调整就是这些战略设计中的重要举措。到目前为止,河北省的11个设区市大多数都已经完成了市区的行政区划调整。保定市较早地进行了行政区划调整,将“一城三星”发展格局下的“三星”即清苑县、徐水县和满城县调整为清苑区、徐水区和满城区等划入市区,市区面积扩展到原先的8倍,所以京津大都市的关系上也经历了从“对接”到“承接”再到“协同发展”的变化,保定市在京津冀协同发展战略背景下表现得积极主动,不但在城市规模扩展方面反应非常迅速,而且在城市的软环境建设方面也做了充分准备。保定市行政区划调整后,“大保定”[2]周边的“定兴县—容城县—安新县—高阳县—博野县—望都县—顺平县—易县”组成的城市环成为了“大保定”的郊区县,大保定核心区域的影响范围得以扩大,“大保定”核心区域与京津大都市形成鼎足发展格局。为了推进“大保定”与京津大都市间的整合程度,需要在“北京—保定”、“天津—保定”间分别构建起“京保新区”和“津保新区”,这可以成为将京津保三角形的京保边、津保边高效互动的通道。

(二)雄安新区:京津保协同发展的战略举措

根据规划,雄安新区的主体部分由“雄县+容城县+安新县”整合而成。从图1中可以看出,该区域处在京津保三角形津保边上靠近保定的区位上。前文论及,在“大保定”的市区进行调整后,容城县和安新縣由于近邻保定市区而成为郊区县。在雄安新区的城市化战略实施后,雄安新区就成为保定东侧的城市化增长点,这里将成为京津冀协同发展进程中城市化速度最快的地方,通过向东整合霸州、向西整合“徐水区+清苑区”,京津保三角形的“津保边”将会成为京津冀区域内发展最快的城市链。此前北京副中心布局在“通州区+北三县”①,北京的主体部分在向东扩展,为与天津整合发展奠定了基础。从图1可以看出,由“北京老城区+通州区+北三县”整合在一起的区域与雄安新区只隔“大兴区+廊坊市+涿州市+固安市+高碑店市”,而“涿州市+高碑店市+固安市”将是京津石三角形的京石边上城市化速度最快的区域,因此加上雄安新区,实际上在保定的北侧和东侧会形成城市化速度快速发展的两个区域。实际上此前定州从原保定市行政区划中独立为省辖市,并且在保定市区的行政区划由“三区”调整为“五区”②后,雄安新区是在保定行政区划内做出的第三次行政区划调整。此前的行政区划调整是在保定市行政区划内和河北省行政区划内做出的调整,而这次的雄安新区是在国家层面做出的行政区划调整,这会对京津冀协同发展的格局以及京津冀城市群的布局产生重大影响。前文论及,“雄安新区+霸州市”在津保边上将会发挥重要作用,会进一步提升津保城市链的发展速度。津保城市链和京保城市链不但会将京津保三个城市连接在一起,而且会将城市链上的县级中心地以及乡镇中心地等连接在一起,使得京津大都市在功能疏解过程中,在京津保三角形内寻找到更大的发展空间,在尽快解决京津大都市周边长期以来存在的“贫困带”问题的同时,也使京津大都市尽快进入到分散发展的城市体系布局状态。

二、雄安新区城市团发展构想

雄安新区是京津冀协同发展战略举措的重要步骤,这里区位条件优越,与京津距离适当,同时这里也近邻“大保定”核心区域,雄安新区与“涿州市—高碑店市—霸州市”三角形互动,在“津保城市链”、“京保城市链”上会形成城市隆起带。雄安新区在城市体系的空间构架上需要尽早充分准备。根据雄安新区内三个县级中心地以及乡镇中心地的分布状况,需要在整个区域内构建起一个完整的城镇环即Cx1、三条城镇链即lx1、lx2、lx2,并且构建起“安新县—容城县—雄县”三角形,使三个县级中心地间得以高效互动。

(一)环淀交通链和环淀城市链

1.环淀交通链

根据图2,白洋淀在Cx1城市环内占有绝大面积,这是雄安新区内的重要资源,但也在一定程度上制约了县镇中心地与县级中心地间便捷地建立直接联系从而进行高效互动,因此在雄安新区内需要以白洋淀为中心构建城市环。为此首先需要在交通网络的通达性程度方面做文章。根据图2,要尽快形成“容城县—北张庄村—大王镇—留村—西里街村—东杨庄村—西向阳村—北际头村—大寨村—南曲堤村—韩村—同口镇—高楼村—辛庄村—刘李庄镇—邸庄村—圈头乡—杨庄子村—赵北口镇—十里铺村—大阴村—龙湾镇—张岗乡”一线,同时要形成“容城县—大河镇—平王乡—雄州镇—大阴村”一线,两条线在将容城县、雄县和安新县等三个县级中心地整合在一起的同时,以白洋淀为核心形成环淀交通链,将安新县中南部区域的乡镇中心地与容城县大部分、雄县大部分区域整合在了一起,为雄安新区的城市发展构建了基本框架。

2.环淀城市链

通达性较高的交通网络是构建城市体系的基础,在如上交通链的基础上要逐渐形成Cx1城镇环。从图2上可以看出,该城市主要依托前文论及的新建交通链,但城市环在安新县西侧的部分需要向外扩展,以便将更多的乡镇中心地整合在城市环中,根据如上设计Cx1环即“容城县—小里镇—三台镇—寨里乡—安州镇—南曲堤村—韩村—刘李庄镇—七间房乡—龙湾镇—雄州镇—朱各庄乡—平王乡—大河镇—八于乡”构成的城市环。该城市环上的容城县、安州镇、“同口镇+西李庄镇”、“大阴村+枣林庄村”、“雄州镇+龙湾镇”等是Cx1与lx1、lx2、lx3等城市链交汇的节点,在构建城市体系过程中会优先得到发展。这些乡镇中心地作为节点中心地,要在不断整合腹地内的其他乡镇中心地,与雄县、容城县和安新县等三个县级中心地高效互动,在腹地内形成多个次级中心地与县级中心地高效互动的发展格局,使得城市体系以分散发展的方式构建起城市体系,避免在城市体系进一步扩展过程中由于“摊大饼”式蔓延而导致问题的出现。

(二)城市弧链与城市链

雄安新区总体上为△形状,为了将区域中心与区域边缘得以高度整合,就需要在构建如上城市环的基础上,进一步构建lx1、lx2、lx3等城市链。根据图2,lx1即“芦庄乡—老河头镇—寨里乡—小里镇—容城县—八于乡—晾马台乡—大营镇—米家务乡—双堂乡”一线形成的弧链,在lx1、lx2、lx3等三条城市链中,该条城市链跨度最大,连接起来的乡镇中心地最多,将安新县西侧、容城县中部与雄县北部区域整合在一起。lx2即“老河头镇—安州镇—北际头村—西向阳村—西李街村—留村—安新县—朱各庄乡—咎岗镇—米家务乡”一线,从图2上可以看出,安新县是这条城市链的中点,雄县和安新县两个中心地都位于该条城市链上,因此这条城市链将是lx1、lx2、lx3等三条城市链中发展力度最大的,但是在构建“安新县—容城县—雄县”三角形的“安新县—雄县”边时需要沿着“安新县—郭里口村—古庄头村—雄州镇—雄县”一线进行,这条边不但将“安新县—雄县”连接在了一起,而且会成为白洋淀上一道风景线,有力促进雄安新区核心区域整合程度提升。lx3即“芦庄乡—同口镇—高楼村—辛庄村—邸庄村—西里庄镇—圈头乡—枣林庄村—大阴村—张岗乡—双堂乡”一线,该条城市链将安新县南部与雄县南部整合在一起。如上三条城镇链将雄安新区全部区域整合在了一起,核心城区与腹地之间得以高效互动。

(三)“安新县—雄县—容城县”三角形

根据前文设计思路,“安新县—雄县—容城县”三角形是雄安新区城市体系的核心部分。從图2可以看出,该三角形及其周边区域涉及到的乡镇中心地包括“八于乡+大河镇+平王乡+朱各庄乡+雄州镇+龙湾镇+赵北口镇+三台镇+大王镇+南张镇”等整合在一起的区域。前文论及,为了提升三个县级中心地间的互动水平,需要沿着三角形的三条边尽快构建起城镇链:“容城县—北张庄村—大王镇—安新县”城镇链;“安新县—郭里口村—古庄头村—黄湾村—雄州镇—雄县”城镇链;“容城县—大河镇—平王乡—朱各庄乡—雄县”城镇链,这里将是雄安新区首先应该得到发展的区域。在雄安新区的城市体系逐渐完善的过程中,该三角形区域将成为雄安新区的凝聚力和辐射力最强的区域。该三角形的“安新县—雄县”边与津保城市链重合,借助保定向东的影响以及天津向西的影响力,该条边可能会成为三角形的三条边中发展最快的城镇链。在此基础上由lx1、lx2以及“容城县—安新县”围成的区域将会以较高的速度整合在一起并得到发展,区域内的晾马台乡、大营镇、米家务乡、咎岗镇、朱各庄乡、平王乡、大河镇、八于乡、大王镇、雄州镇等会成为雄安新区向东北方向扩展的次级中心地,为将雄安新区的核心城区与腹地联系在一起架起了桥梁。

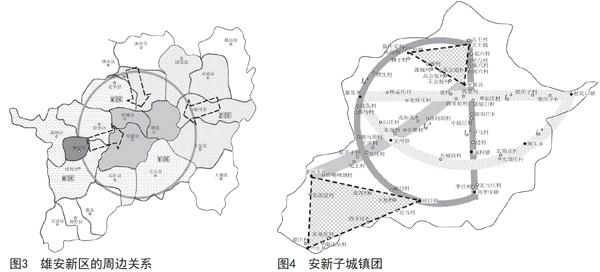

(四)雄安新区的周边关系

雄安新区作为京津西南侧的战略发展区域,与两个大都市距离相当,并且近邻保定,因此就从真正意义上将京津保紧密联系在了一起。从图3可以看出,雄安新区的三个核心中心地将会成为引领周边城市发展的子核心,图中的X区、Y区、Z区和R区将分别依托雄安新区的三个县级中心地得到发展:在R区域内,徐水区将会成为“大保定”与雄安新区的连接点;在X区内的定兴县将与容城县整合在一起;在Y区内,“高阳县+任丘市”将会与安新县整合在一起;在Z区内,“文安县+霸州市+永清县+固安县+高碑店市”以C形环链与雄县整合在一起,雄县成为C形环链的核心。结合图1可以看出,“涿州市+高碑店市+固安市”相对于雄安新区更易以“北京市—天津市”轴线与“通州区+北三县”构成京津大都市的两翼,并且也能够在京津外围布局大都市的子中心,与大都市高效互动,从而使得发展过度拥挤的大都市进入分散发展格局。在如上论及的X区、Y区、Z区和R区等4个区中,Z区腹地面积最大,但跨越了保定和廊坊两个行政区划;Y区面积较小,但也涉及保定和沧州两个行政区划。这次雄安新区的设立,虽然涉及原保定行政区划的一部分,但由于已经站在了国家层面考虑该区的发展,因此已经远远超越了设区市乃至省域行政区划范畴。在未来发展过程中,雄安新区涉及的腹地会进一步拓展,该区将会成为将京津保整合在一起的重要节点。从图3可以看出,雄安新区西侧的“大保定”、北侧的“涿州市+高碑店市”、东侧的霸州市等区域的城市化程度都优于雄安新区。因此,雄安新区在城市化进程中会通过“内生力量+外生力量”两种方式发展,内生力量即通过顶层设计对该区域进行战略性投资、外生力量即对周边资源首先进行袭夺而后进行辐射,在雄安新区高速发展过程中,如上论及的4个区域都将成为雄安新区的郊区。可见,以雄安新区为核心通过“软区划”[3]方式形成不同层级中心地间的联系,在该区域内形成新的城市(城镇)体系布局已经成为大势所趋。在京津冀协同发展进程中,学界最初经常论及的是“京津石三角形”和“京津保三角形”,由于保定位于“京津石三角形”的重心位置,优越的区位条件使保定较石家庄更易与京津大都市整合在一起。在雄安新区战略举措出台后,学界开始关注“北京市—天津市—雄安新区”三角形,该三角形上三个顶点的距离近乎相当,这与此前“大保定”向东发展并在“五区”基础上将白洋淀纳为市区[4]的战略设想一致,这也为“双核+双子”[5]结构下“西子”保定的发展奠定了基础。“大保定”的分步发展构想[6]以及廊坊的“四层次”[7]城市体系格局设计等也都很快变为现实。雄安新区通过强化京津大都市西南侧腹地的发展力度,使得京津轴和京保轴围成的东南侧的扇形区域内[8]不同层级的中心地的整合程度进一步提升,最重要的是在该扇形区域内会创建大都市分散发展的典范,并在整合辽中南城市群、晋中城市群、山东半岛城市群以及中原城市群中发挥重要作用。

三、雄安新区“子片区”城镇体系构建

(一)“双半月+双三角”:安新城镇体系构建

1.“双半月”城市链:整合绝大多数乡镇中心地

图4展示了安新新城镇体系的一般构建,在发展过程中最终要形成“双半月+双三角”的发展格局。根据图4,“双半月”分为纵向、横向两个半月形城镇环,前者由“la1+la2”构成,la1即“大王村—新庄克村—三台镇—增庄村—寨里乡—北头村—西马村—膳马庙村—王庄村—刘庄村—磁白村—同口镇—刘李庄镇”构成的弧链,la2即“大王村—大王镇—北六村—中六村—张六村—南六村—安新县—西里村—漾堤口村—南刘庄村—马村—边村—端村镇—刘李庄镇”一线构成的城镇链;后者由“la3+la4”构成,其中la3即“寨里乡—杨孟庄村—北何庄村—留村—西里街村—宋庄村—赵庄子村—季庄子村—赵北口镇”一线,la4即“北头村—西马村—白庄村—东角村—安州镇—关城四村—端村镇—北田庄村—大田庄村—圈头乡—赵北口镇”构成的弧形链。“双半月”城市链将安新县区域内的绝大部分乡镇中心地整合在了一起。

2.“双三角”城市团:城镇体系南北呼应

根据图4,“双三角”城市团即安新县中心地附近“三台镇—大王镇—安新县”三角形(“北三角”)与区域南侧的“老河头镇—芦庄乡—同口镇”三角形(“南三角”),其中“北三角”使得安新县中心地通过三台镇、大王镇两个镇级中心地与容城县整合在一起。“南三角”则将安新县行政区划最南端的芦庄乡与纵向的半月形城市链整合在一起。从图4中可以看出,“北三角”是“安新县—雄县—容城县”三角形的一部分,在将乡镇中心地整合在一起的同时,也将“北三角”内的很多村庄整合在了一起。芦庄乡位于安新县的南端,如果不构建“南三角”,芦庄乡将会在城镇化进程中被边缘化。在构建起“南三角”后,不仅芦庄乡与城镇体系的主体部分即“双半月”城镇团能够整合在一起,而且三角形区域内的东涝淀村、北青村、王岳村、北马村、西辛庄村、苏果庄村、南边吴村、谢庄村等村庄也得到发展,与la1紧密整合在了一起。

3.城镇走廊:连接“双三角”城市团

从图4可以看出,“北三角”和“南三角”通过la5连接在一起,即图中的“老河头镇—西喇喇地村—坨上村—前亭子村—刘庄村—王庄村—安州镇—东角村—小寨村—北际头村—西里街村—留村—安新县”一线构成的城镇链(“安老链”),这条城镇链将“双半月”城镇链的la1、la2、la3、la4等串联在了一起,“北三角”与“南三角”也得以建立直接联系。区域内的核心城市安新县中心地对西南侧的老河头镇可以产生直接影响,同时通过la2与区域南部边缘的刘李庄镇也建立了直接联系,县域行政单元内的城镇体系框架就得以建立了。“安老链”与la4交汇处的安州镇会成为城市链上的节点城镇,该城镇位于“安老链”的中点位置上,从图4中可以看出,该镇与老河头镇、寨里乡、三台镇、安新县、端村镇、刘李庄镇以及同口镇等的距离相差不大,在安新城镇体系构建过程中将会发挥重要作用。安州镇也是“保定—老河头镇—安州镇—安新县”城市链上的重要节点。在安新县中心地与保定核心城区之间会成为重要的节点镇,对安州镇进行前瞻性的设计对于安新城镇体系的构建具有重要意义。

(二)“三三角+外展链”:雄县城镇体系构建

根据雄县区域内乡镇中心地的分布情况以及彼此间的联系,最终要形成“三三角+外展链”的城市体系构架,如图5所示,“三三角”即“北沙口乡—雄州镇—双堂乡”三角形、“大营镇—雄县—咎岗镇”三角形以及“咎岗镇—双堂乡—米家务乡”三角形。“外展链”即由lc1和lc2构成的包围在三角形外的两个C形城镇环。图中由“lx1+lx2+lx3”构成的“大三角形”将雄县区域内的绝大部分乡镇中心地整合在了一起。lx1将“北沙口乡—大营镇—朱各庄乡—雄州镇”连为一线,并将该城镇链上的“东龙堂村—南沙口村—西王村—西留侯村—杨西楼村—黄湾村”等连为一线,从图上可以看出,在“大三角形”(“△大”)的三条边中,该边上的乡镇中心地最多,大营镇和朱各庄乡会成为该条城镇链上的节点镇。图中的lx2即“北沙口乡—孔码村—板西村—米宁庄村—米家务乡—大魏庄村—邢庄村—双堂乡”一线,该条城镇链靠近雄县的北部边缘,将西北部区域与东部区域连接在一起。图中的lx3链需要依托雄县中心地和咎岗镇建立起来。从图中可以看出,“△大”的各边建立起来后,区域内如果不能得到充分发展,仅仅沿着各边建立联系,就显得区域内的通达性程度不够高。因此还需要再构建两个小三角形:“米家务乡—咎岗镇—双堂乡”构成的北侧小三角形(“△小北”)和“大营镇—雄县—咎岗镇”构成的南侧小三角形(“△小南”)。与此同时还要构建lx4和lx5两个城镇链。根据如上设计,所有的乡镇中心地得以建立直接联系,同时也将“△大”内的村庄以及乡镇中心地整合在了一起。在图5中,“△小北”与“△小南”的连接点为咎岗镇,以咎岗镇为核心通过整合“高辛庄村+卢光寺村+咎王庄村”,将会成为雄县区域内与雄县中心地高效呼应的次级中心地,从而在雄县区域内形成“双中心”的城市团发展格局,咎岗镇中心地也将会成为雄安新区的一个次级中心地。在如上设计之外,在“△大”的“北沙口乡—双堂乡”边与“双堂乡—雄州镇”边之外还要構建拓展的C形链,以三角形的两条边为轴将更多的村庄连接在一起,强化轴对腹地的影响力。lc1链即“北沙口乡—大庄村—八西村—八南村—仁义庄村—上岔河村—张家巷—大魏庄村—邢庄村—双堂乡”一线,lc2链即“双堂乡—贾岗村—宫岗村—韩庄村—张庄村—张岗一村—高村—张岗乡—南庄子村—龙湾镇—大阴村—黄湾村”一线,双堂乡成为将lc1与lc2连接在一起的节点,lc2将“双堂乡—张岗乡—龙湾镇—雄州镇”连接在一起。如上两个C链是“△大”的拓展链,使“△大”与更大腹地充分整合在一起,避免了城市化进程中行政区划边缘不能充分城镇化的问题。

(三)“4C城镇团”:容城城镇体系构建

如图6所示,容城区域内依托既有乡镇中心地构建城市团过程中,需要在南北两个边界处突破行政区划限制,通过充分整合构建城市链,使容城区域内的乡镇中心地建立直接联系,最终要形成“4C”架构的城镇体系,并以八于乡为次级中心地统合周边乡镇中心地,与容城县级中心地高效互动。图6中的“4C城镇团”即由Cr1、Cr2、Cr3、Cr4等四条城镇链构成的城镇体系,其中Cr1即“小里镇—王村—西牛营村—西牛村—李茂村—段庄村—南张镇—北张村—沙河村—沙河营村—西张楚村—张楚营村—高家庄村—贾光村—北南蔡村—北南蔡乡—谭城村—马张村—王家营村—晾马台乡—猛进庄村—复兴庄村—赵村—咎村—平王乡—李小王村”一线形成的弧链,在四条C形城镇链中,该条城镇链最长;Cr2即“张家营村—西张楚村—大南头村—大八于村—八于乡—南文营村—北剧村—薛庄村—南王咎村—王家营村—晾马台乡”一线构成的城市链,在四条城市链中该条链最短,如上两条链的交汇处即“贾光乡+高家庄村+张楚营村+西张楚村”以及“晾马台乡+王家营村+南王咎村”将成为节点中心地,在城镇化进程中会有较高的发展速度,Cr1、Cr2围成的“口”字形区域也将会具有较高的发展速度;图中的Cr3即“王村—西牛營村—西关村—小楼堤村—谷庄村—北关村—后营村—八于乡—南文营村—张市村—留村—西孙村—南阳村—大河村—大河镇—郭村—平王乡—李小王村”一线,从图上可以看出,“八于乡+南文营村”会成为Cr2与Cr3等的交汇点,该处与容城县中心地邻近,并且位于县域行政单元的中央,因此将会成为容城城镇体系的次级中心,该中心以八于乡为中心,通过整合“大八于村+南文营村+南河照村+张市村+大南头村”形成,随后逐渐向腹地扩展,将更多的村庄整合在一起,成为连接晾马台乡、贾光乡、容城县中心地以及大河镇等的节点,最终与容城县中心地整合在一起,使得容城城镇体系向东北方向以较快速度扩展;图中的Cr4即“小里镇—东小里村—新庄克村—三台镇—大王镇—两河村—大阳村—郭村—平王乡”一线,这是一条跨行政区划的城镇链,主导部分在安新县区域内,对于“容城县+安新县”进行充分整合奠定了基础,三台镇与大王镇成为两个县级中心地城镇体系融合发展过程中的节点中心地,这为容城县的西南角、东南角等不易被核心区域“容城县+八于乡”整合在一起的村镇快速融合到城镇链以及以乡镇中心地为核心的次级城镇团中创造了条件。根据如上设计,Cr1与Cr2围成的“口”字形区域首先要得到发展,而后是Cr3城市链,在此过程中以八于乡为中心的城镇团会发展成为容城城镇团的次级中心地。随后沿着Cr3城镇链向东西两侧扩展,将小里镇、大河镇、平王乡等整合在一起。因此Cr1的“贾光乡—南张镇—小里镇”段与“晾马台乡—平王乡”段将是最后得到发展的区域。根据如上论及“分层+分步”发展秩序,容城县城镇体系在整体上得到发展。

四、关于雄安新区城市体系的进一步思考

(一)关于京津冀协同发展战略下的分散发展问题

雄安新区是京津冀协同发展战略举措下的重大举措,在京津保腹地创建城市化的生长点,通过“安新县+雄县+容城县”的三期发展构建具有较大影响力的城市区,与北京副中心“通州区+北三县”[9]呼应成为“北京—天津”轴线两侧的两翼。这次行政区划调整对京津冀的区域内的城市发展格局会产生很大影响。此前学术界在讨论京津职能向外疏解的过程中,涉及京津保协同发展问题时,都是以“大保定”核心城区为中心讨论问题的。雄安新区的设立,将“安新县+雄县+容城县”从保定行政区划中分离出来,这是将定州市从保定行政区划中分离出来并设立省辖市的第二次在行政区划方面“做减法”。雄安新区的设立,不但使人们讨论京津冀协同发展的视角从保定主城区向东转移,而且资源的流向也开始发生变化。行政区划变更对城市化的方向会产生重大影响。在外生力量影响下进行城市化,最大的问题就是城市核心区域对腹地的资源袭夺,“大保定”的发展布局因而也会中断。自从京津成为直辖市后,就逐渐出现了“环京津贫困带”,行政区划导致的“肥水不流外人田”是导致这种局面出现的主要原因。这次雄安新区的设立,如果单纯在京津保腹地构建城市化的隆起带,而没有真正实现雄安新区与周边地区协同发展,很可能会导致“环雄安贫困带”出现,因此在布局雄安新区之初就应该基于“软区划”在更大腹地内实现协同发展,同时在京津周边除了“通州区+北三县”以及雄安新区之外,还要构建更多的分中心与京津大都市呼应,才能够在真正意义上在京津冀区域内出现“群芳吐艳”的城市发展格局。

(二)关于“大保定”不能在京津冀协同发展中被边缘化问题

在京津冀协同发展战略提出后,保定积极做出响应,也在多方面做了准备工作,保定与京津的关系设计层面也开始从对接、承接到协同发展,在此过程中都是以“大保定”为基点讨论问题的。雄安新区的设立,完全改变了此前对“大保定”发展布局,“安新县+雄县+容城县”由隶属保定行政单元变为单独的行政单位,而且行政级别高于保定市,在未来发展进程中,不是保定市主城区对雄安新区施加影响,而是雄安新区对保定主城区施加影响。辐射方向的变化使得保定成为雄安新区周边的子中心城市。从历史发展脉络看,京津冀地区每次行政区划调整后,保定的发展动因都在一定程度上被弱化,这次行政区划调整同样会使保定主城区的发展动因被弱化。在未来发展中,原保定行政区划的发展重心将会迁移到雄安新区,保定处于京津与雄安新区的边缘,此前热议的京津石三角形、京津保三角形也将被京津雄安三角形所取代,如果在这次行政区划调整中,“大保定”被边缘化,在京津冀地区就会又一次形成“吸收模式”[10]的城市化轨迹。因此,在着力打造雄安新区的同时,也要构建合理的整合方式,使得腹地内的中小城市与雄安新区得以协同发展,要在新的区域中心城市得以建立的同时,在腹地内打造更多的次级中心城市,并形成多条城市走廊,中心城市快速发展与腹地协同发展同步进行。

(三)关于突破行政区划构建大空间的广域城镇体系问题

长期以来论及的京津冀协同发展问题,从根本上就是要突破行政区划的约束,在大尺度空间内构建更加合理的城镇布局。雄安新区的建立,为京津保腹地迅速成长起都市隆起带提供了政策支持,为雄安新区周边城镇带来了新的发展机會。京津保腹地的城镇体系需要以雄安新区为中心重新构建,这不但需要雄安新区周边在对接雄安新区方面做好充分准备,也需要雄安新区从发展之初就要在构建大尺度的城镇团、城镇链方面做文章。首先要构建起雄安新区与周边地区间的整合发展框架,为京津保腹地、京津冀腹地与雄安新区协同发展奠定基础条件。根据大都市发展的一般规律,从聚集发展到分散发展是发展趋势,在此过程中不但能够解决大都市过度发展造成的诸多问题,也能够在更大腹地内构建科学合理的城镇体系。京津冀协同发展背景下的雄安新区的建立是推动京津冀地区与京津“双核”为核心构建分散发展的城市体系格局的开始,随后在环京津地区还会有更多的子中心城市得以形成,在不同层面分担京津大都市的职能。张家口、唐山等此前都通过行政区划调整做足了准备。这些不断成长中的子中心都会发展成为与京津互动的子城市团。雄安新区作为京津冀协同发展进程中一个重量级的棋子,盘活了京津冀协同发展的新格局。

注释:

①河北省廊坊市位于京津之间,行政区划被分隔为两部分:南侧部分包括“固安市+永清市+霸州市+文安县+大城县”;北侧部分包括“大厂县+三河市+香河县”,北侧部分称为“北三县”。

②“三区”即原先的北市区、南市区和新市区。“五区”即行政区划调整后的竞秀区、莲池区、清苑区、满城区、徐水区,分别由原先的新市区、“北市区+南市区”、清苑县、满城县、徐水县调整而来。

参考文献:

新华社.中共中央、国务院决定河北雄安新区设立[N].人民日报,2017-04-02(1).

孟祥林.京津冀协同发展背景下大保定的发展依据与4+2+3发展构想[J].保定学院学报,2016(2):120-127.

孟祥林.“软区划”与京津冀一体化[J].中国经济报告,2015(6):96-99.

孟祥林.“一城三星一淀”格局下的“大保定”发展思路分析[J].城市,2012(12):9-12.

孟祥林.“双核+双子”理念下京津冀区域经济整合中的唐山发展对策研究[J].城市,2011(4):15-21.

孟祥林.京津冀一体化背景下保定“一分为五”基础上“安国子片区”的发展思路[J].保定学院学报,2014(5):118-124.

孟祥林.京津冀一体化背景下廊坊发展对策的区域经济学分析[J].城市,2014(8):15-22.

孟祥林.“双核+双子”体系下廊—沧扇形地城市化的区域经济分析[J].城市,2010(12):21-27.

孟祥林.京津冀协同发展背景下“通州区+北三县”城镇体系发展对策分析[J].城市,2017(1):3-10.

孟祥林.核心城市与腹地间的关系:以京沪为例的经济学分析[J].城市发展研究,2008(2):14-18.

责任编辑:张 炜