教育资源公平配置视阈下农村义务教育发展研究

张亚楠,卢东宁

(延安大学 经济与管理学院,陕西 延安 716000)

教育资源公平配置视阈下农村义务教育发展研究

张亚楠,卢东宁

(延安大学 经济与管理学院,陕西 延安 716000)

发展农村义务教育,能为农村经济发展和农民增收提供动力,为农村学生接受良好的教育奠定基础,阻止贫困现象的代际传递。而我国农村义务教育资源的配置如资金、教师、信息等在数量和结构上存在不公,因此国家应通过改变教育政策倾向、完善财政投入体制、协调各利益主体间关系等来解决城乡基础教育资源配置不公问题,推动农村义务教育发展。

农村;义务教育;公平;教育资源

农村义务教育的发展是否公平一直是公共管理领域讨论的一个重大课题,目前的主要问题是国家对农村义务教育阶段的资源配置不公平,笔者希望通过对这些教育资源的需求和供给状况的分析,揭示农村义务教育资源配置不公平的根源,并提出具体的对应措施,以期能够为农村地区教育发展的公平性尽绵薄之力。

一、发展农村义务教育需要的主要资源

俗话说:“巧妇难为无米之炊”,资源一词出自于经济学领域,主要包括劳动力、资金、土地、能源和技术等,而农村义务教育的发展也需要许多教育资源,本文提及的教育资源主要包括资金、教师和信息这三类在农村义务教育发展中至关重要的资源。

(一)教育之基础——资金

首先,作为教育活动经济基础的资金资源是所有教学活动得以进行的前提条件,几乎可以说教育经费是其他教育资源存在的基础性资源,在农村义务教育中对资金的需求之急迫更是体现的淋漓尽致。农村义务教育发展的不均衡很大程度上在于办学资金的缺乏,充足的资金可以使农村中小学拥有良好的校舍、微机室等基础设施、引进先进的教学设备和大量优质的数字资源,还能够以较高的福利待遇吸引和留住优秀师资,因此只有公平配置教育经费,农村义务教育才有可能公平发展。

(二)教育之根本——教师

农村和城市的义务教育的根本差别在于师资力量的巨大差距,“教育大业,教师为本”,教师的专业知识素养、思想道德素养和信息素养对学生有很大影响。足够的教师能够保证教学活动的正常进行,避免因教师数量不足而导致停课或者班额过大等问题,义务教育阶段的学生因年龄偏小,对事物的认知会受到教师的直接影响,优质的教师能通过先进的教学理念和方法,真正做到为学生“传道、授业、解惑”,开发学生的智力和创造力。因此作为义务教育阶段学生特别是农村学生的启蒙老师和领航人,农村教师的数量和质量都很重要。

(三)教育助推器——信息资源

随着信息技术的不断发展和网络的大范围应用,以及全球掀起的一股“慕课”热,信息资源在教育教学活动中的运用越发广泛。“互联网+”模式也可以运用到教育事业中来,信息资源与传统的教学资源相比具有很强的优势,假设全国甚至是全世界的各个角落都由网络连接起来,信息资源则可以冲破时间和空间的限制、学生和教师可以随时随地获取所需的学习资源。在大量信息资源的支撑下,合理充分的运用互联网教育资源,实现以教育信息化引领教育现代化,使所有农村学生都能接受和城市学生一样的优质教育,不仅可以缓解农村义务教育资源配置不公的现状,提升农村义务教育水平,还能够促进义务教育的均衡发展。

二、主要资源供给难以满足农村义务教育发展的需求

(一)农村义务教育经费投入不足

我国对农村的教育经费投入严重不足,本文主要通过生均教育经费支出来对比国家对城市和农村义务教育经费投入的差距:从2010年到2014年,在义务教育阶段,国家对城市和农村的学生人均教育资金支出都在不断增加,但农村和城市还有一定差距,并且城市的生均教育经费一直居于农村之上,对于普通小学来说,城乡生均教育经费支出比分别为1.08,1.07,1.04,1.03,1.07,而对初中学生人均教育资金的支出的差距相比小学更大,城乡初中生均教育资金支出比约1.10,由此可见虽然国家在不断加大对农村学校的经费投入,但力度不够,因而资金缺乏是我国农村义务教育发展不利的首要原因。见表1和表2:

表1 2010-2014年城乡普通小学生均教育经费支出单位:元

表2 2010-2014年城乡普通初中生均教育经费支出单位:元

(二)农村义务教育阶段教师数量短缺、质量偏低

相比城市来说,我国农村义务教育阶段还存在着教师数量短缺、质量偏低的状况,农村义务教育阶段的专任教师数量明显不足,且与城市的专任教师数量相差较大:2014年在普通小学阶段,城乡专任教师数量分别为351.8万人和211.6万人,在普通初中阶段,城乡专任教师数量分别为280.4万人和68.5万人;农村初中教师中本科及以上学历的数量偏少,占专任教师数量的66.06%,与城市相差近20个百分点,表明农村教师队伍的专业水平和学术能力都较低、综合素质不能满足我国教育现代化的基本要求;在高级职称教师数量上,农村小学和初中具有高级职称的教师分别占教师总量的1.34%、11.40%,与城市小学和初中分别相差1.42%、10.37%,表明农村教师在职称评聘中优势不足,进而造成农村教师工资偏低,严重挫伤了农村教师的工作积极性,农村教育工作没有吸引力,这将进一步加剧义务教育阶段城乡教师资源配置不均衡,不利于农村义务教育的持续和良性发展。

(三)农村义务教育缺乏信息资源

国家对农村义务教育的资金投入偏少,导致农村学校无力承担进行信息技术教育的费用,而国家又没有对农村学校进行大力扶持,因而农村中小学的信息资源数量与城市有很大的差距,城镇和乡村小学不同类型的信息资源数量差距过大,例如,城镇和乡村小学的微机室数量比为1.6:1,计算机数量比为2.5:1,建立校园网校数量比为1.2:1,而网络多媒体教室数量比高达3:1,根据表1所示的城乡数量比,可以看出城乡小学信息资源数量的差距很大(见表3)。

表3 城乡小学不同类型的信息资源数量

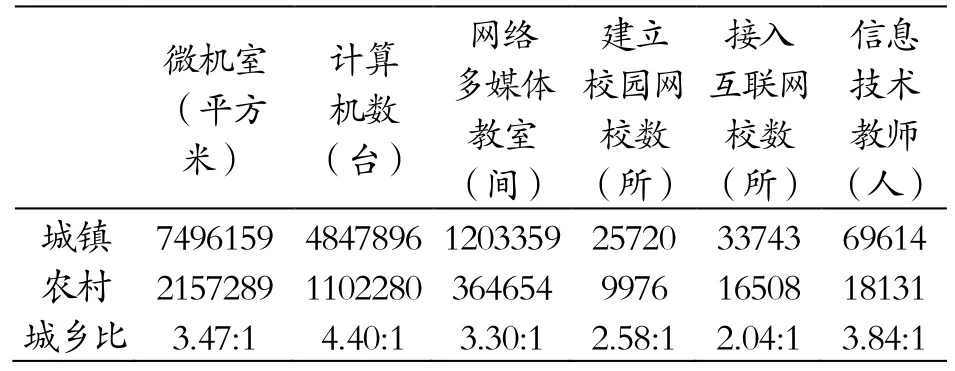

相比小学来说,乡村和城镇初中信息资源数量差距更大,乡村初中的微机室数量仅占总数的22.35%,计算机数量只占总量的18.35%,本图中的6种信息资源,无论是哪一种,城镇初中都比乡村初中的占比高,并且城乡比均在2.0以上,最高达到4.4(见表4)。

表4 城乡初中不同类型的信息资源数量

信息资源的传播、输送和接收需要有一定的平台才能够完成,而当前我国虽然提倡信息化教育,但缺少相应的平台来支撑其发展[1]。从信息资源数量和信息技术基础设施来看,大多农村学校的互联网还未建设、计算机数量较少、缺乏信息技术专任教师;除此之外,农村学校的信息基础设施质量偏低,并且缺乏相应的资金来对这些信息基础设施进行更新换代;另外,农村学校缺乏电子图书等数字资源、县域或市域范围内的教育资源比较分散无法形成规模效应,没有形成县域范围内的资源共享库,并且信息资源的传播具有时间滞后性,无法满足开展信息技术教育的需要。

三、农村义务教育资源配置不公的原因

(一)公共政策倾向所导致的不公

城乡二元结构的存在导致了我国政策制定的城市取向,公共政策和社会政策的制定决定了公共资源如何配置,而农村义务教育的不公根本在于公共资源占有的不平等[2]。教育政策的城市倾向导致大量教育资源涌入城市,农村却捉襟见肘,这对农村义务教育造成以下影响:一是国家对城市义务教育的财政投入比例远高于农村,这导致农村的基础设施如校舍和图书馆等与城市相比差距过大;二是政策的城市倾向致使农村的物质生活条件和福利待遇相对城市来说较差,且在职称评定上也不利,导致农村中小学不仅无法吸引优秀师资,还造成骨干教师向城市单向流动;三是虽然国家一直提倡教育信息化,但政策城市倾向导致大量信息资源都分配给城市学校,而农村中小学的信息资源匮乏,从量和质上都无法满足教育信息化的要求。

(二)“以县为主”的教育财政体制

从我国基础教育的财政投入体制来看,我国长期以来采取“分级管理、地方为主”的模式,具体来说就是小学由村集体为主体创办,初中由上一级的乡、镇政府为主体办学,而高中由县政府为主体办学,如是依次向上推[3]。一般情况下,谁是主体责任人谁负责。这种层层下放的教育投入体制,会造成以下影响:一是农村教育的办学主体变成财力最薄弱的乡镇政府,但由于乡镇政府缺乏资金无力承办整个乡镇的义务教育,重担就落到了农民身上,这不仅加大了基层行政机关的财政压力,也增加了农民的负担;二是由于基层政府缺乏办学资金,农民又无法承担,因此农村中小学的教育资源匮乏,校舍破旧、设施陈旧、教师数量少质量低,无法参加继续教育、又缺乏信息资源,导致农村的义务教育质量都很低,形成“穷人办穷教育,越来越穷”的怪圈。

(三)不同利益主体间博弈的结果

公共政策倾向的不公以及义务教育财政负担模式的不合理最终演变为不同利益主体之间的博弈,本文提及的利益主体主要包括政策制定者和执行者、城市和农村家庭[4],作为政策制定者的中央政府和作为政策执行者的地方各级政府追求不同的利益目标,在当前以升学率为主要评价指标的教育体系中,城市“窗口”学校无疑可以代表地方政府的绩效,因此在配置义务教育资源时,政府会更加倾向于城市,而农村家庭为了让孩子接受更加优质的义务教育又会竭尽全力,他们之间的博弈会造成以下影响:一是中央为了实现全国教育的均衡发展而制定各种政策,而地方政府为了证明本地区的绩效良好而将大量的教育资源分配到各个城市重点学校,造成教育资源配置上的城市倾向,并造成城乡教育资源配置的“马太效应”;二是由于城乡学校之间教育资源特别是师资力量上的差距,造成城乡之间学校办学质量的差异,优质教育资源的稀缺性导致“择校”的出现,而“择校”更多依赖于不同家长的社会资本和经济资本的雄厚程度,农村家庭的社会关系和经济实力都远远落后于城市家庭,在择校时大多农村学生没有进入优秀学校的机会并且择校过程极易成为教育腐败滋生的土壤,不仅加重了各家庭的负担,还有害于教育管理和教育事业的良性发展。

四、解决农村义务教育资源配置不公的对策

如图1所示,圆代表农村义务教育发展的发达程度,并且该圆为三角形的外接圆,而圆的大小取决于三边,因此要想把圆做大,则三边必须同时增大,三角形的左右两边分别代表教师资源和信息资源,底边代表资金资源,而农村义务教育的发展依赖于本文提到的三种资源,并且需要这三种资源的充足的和公平的配置。

图1 农村义务教育资源均衡发展示意图

对教育资源分配的不公平造成农村义务教育发展滞后,因此要发展好农村义务教育,就必须从教育资源的配置上入手,具体包括以下几方点:

(一)优化教育资源配置的政策

我国政府既是各项教育政策的制定者又是教育政策的执行者,而要想发展好农村义务教育,必须改变教育资源配置政策的基本取向,对教育资源配置的整体设计做出调整,从注重于强势倾斜转向注重弱势倾斜,从弱势倾斜转向弱势补偿,建立起完善的对弱势学校进行补偿的教育补偿制度,以此规范政府及其官员配置义务教育资源的行为[5]。

第一,政府要不断完善教育财政制度,在制定政策时加大对弱势地区和群体的资金投入,增加对农村地区尤其是学校基础设施建设的支出。

第二,要建立健全乡村教师招聘和评定机制,完善教师城乡交流制度以及师范生定向培养,提高农村教师的福利和待遇,使农村与城市教师的工资水平基本持平甚至高于城市教师的工资,不断为农村提供充足的资金支持及强大的师资力量。

第三,要加大对农村地区的现代信息化基础设施和数字资源的投入,在县域范围内建立起中心资源库供城乡学校共用,这不仅可以降低各学校单独购买或整合各类教育资源的成本,还能够形成教育资源库建设和使用的规模效应。

(二)加大并完善对农村义务教育的财政投入

第一,要完善不同地区农村的教育投入财政体制。对于经济发展水平各异的地区,应采取不同的投入制度:对于经济发达的东部地区,其县级政府财政能力相对较强,故东部可以采用“以县为主”的投资与负担模式,东部省级政府应加大对其相对落后县的财政转移支付力度;而中西部地区经济发展落后,很多县级政府财政能力薄弱,教育经费紧张,因此就必须加强中央和省级政府对弱势地区的统筹管理,增加对经济落后地区和偏远农村的转移支付力度[6]。

第二,要加强对中央和省级政府拨付款项的使用进行外部监督和内部监督并行的办法,让资金流向和运行方式接受广泛监督,既要推行政务公开,把资金配置、单位工作制度以及预算等信息在官网上公开,让各项教育经费的的使用处于“阳光”之下,又要加强内部审计监督,并健全问责追究制度,以确保其使用是否得当、是否被随意挪用、滥用以及行政管理不作为[7]。

(三)协调各主体间的利益关系

第一,要协调好中央和地方各级政府的利益关系。中央在制定政策时既要秉持均衡发展的原则,又要兼顾各方利益,考虑到不同地区经济发展状况以及各级政府的财政能力,有针对性、有差异性的对经济发展落后的农村中小学加大转移支付力度及义务教育专项资金的划拨,用以缓解地方政府承担整个省域或县域范围内的义务教育的压力,另外地方各级政府要改变当前的绩效观,树立合理的、正确的、可持续的政绩观,转变观念并提高对农村义务教育资源分配的公平性,大力发展农村义务教育,实现农村义务教育的良好发展。

第二,协调好城市和农村居民的利益关系。首先要通过宣传和政策解读提高城乡居民对缩小城乡义务教育差距重要性的认识,并且提高农村居民对义务教育的重视程度。其次,政府要建立健全农村家庭及学生的利益表达机制,并创造多元化的利益表达渠道,让处于弱势地位的农村有机会、有途径表达自己的利益诉求、发出自己的“声音”,只有认识到自己的利益诉求,并且有机会表达出来,才会被重视。另外,政府应该对弱势群体进行利益补偿,教育资源配置的不公平导致农村学生的受教育利益受到损失,因此政府要对利益受损群体进行补偿,增加对乡村的转移支付力度,从而提高我国农村地区义务教育发展的公平性。

[1]安善航.青岛教育信息化管理平台建设研究[J].中国电化教育,2011(3):24-26.

[2]陈潭,罗新云.公共教育资源配置失衡及其政策补给——以湘南H区2005年的相关教育数据为分析样本[J].公共管理学报,2008(2):95-127.

[3]毛燕.当代中国教育公平的问题及对策研究[D].石家庄:河北师范大学,2013.

[4]李欣然.教育政策的利益分析:实质、博弈及协调[J].临沂大学学报,2015(4):80-84.

[5]杨公安.县域内义务教育资源配置低效率问题研究[D].重庆:西南大学,2012.

[6]李葆萍.基于2001-2010年中国教育统计年鉴数据分析[J].中国电化教育,2012(3):37-42.

[7]刘波.论公共财政框架下农村义务教育投入的财务监管[J].当代教育论坛,2012(5):53-56.

Development of Rural Compulsory Education from the Perspective of Equal Allocation of Educational Resources

ZHANG Ya-nan,LU Dong-ning

(College ofEconomicsand Management,Yan’an University,Yan’an,Shannxi 716000)

Developing rural compulsory education can not only help to promote the rural economic development and farmers’income,but also help lay the foundation for the rural students to receive higher education and prevent the intergenerational transmission of poverty.However,there are unfair phenomena in the resources allocation such as funds,teachers and information.Therefore,the government should change the tendency of education policy,improve the financial support system and coordinate the relationship between the variousinterest holdersto addressthe problem of unfair distribution of urban and rural basic education resources,and promote the development of rural compulsory education.

rural compulsory education;equity;allocation of educational resources

G522.3

A

1674-831X(2017)02-0062-05

[责任编辑:罗 昂]

2017-03-17

张亚楠(1993-),女,山西长治人,延安大学经济与管理学院行政管理专业硕士研究生,主要从事公共产品营销研究;卢东宁(1968-),男,陕西榆林人,延安大学经济与管理学院教授,博士,硕士生导师,主要从事市场营销,企业管理研究。