馆藏徽州文书的收藏、整理与研究

徽州文书是指宋朝到民国徽州所属六县遗存的契约文书。其为官府或民间在各种社会活动中直接产生的文字资料,具有唯一性的文物特征。徽州从北宋宣和三年(1121)始,领有歙、休宁、祁门、黟、绩溪、婺源六县,历元、明、清,行政区划未变。徽州地区山限壤隔,战乱较少,民众非常注重保存作为地权证明的契约文书。徽州宗族繁荣,重视祖先遗产,把文书档案视为文化遗产来收藏,藉以维护家族财产,传承家族文化。

新中国建立后,人民政府十分注重保护文物。1956年,在文化部副部长郑振铎建议下,安徽省委第一书记曾希圣指示成立古籍书店,徽州文书通过屯溪古籍书店流传到全国,主要有中国国家图书馆、中国国家博物馆、中国社会科学院历史研究所和经济研究所、上海图书馆、安徽博物院(原安徽省博物馆),以及北京大学、南京大学、北京师范大学、南开大学、中山大学等单位。据估计,至1960年代“文革”之前,以上单位收藏的徽州文书约有10万件。安徽博物院的徽州文书主要是这一时期征集入藏的。

一、收藏情况

安徽博物院藏徽州文书近4000件。需要说明的是,所谓件,就是文书编目的藏品号,散件文书每号一页或数页,而册籍文书每号一册或数册,达数十页或几百页。编目根据内容确定名称,一件文书只要内容相对独立,定名时一册一个名称,一页也只是一个名称。鉴于二者的差异,讨论徽州文书的计量,要区别散件和簿册不同的存在形式。如中国社会科学院历史研究所编辑出版的《徽州千年契约文书》40卷,其单件文书以朝代分卷,每卷数百件,而簿册文书有的一册为一卷。分卷体现了簿册与散件内涵不同。目前学者估算徽州文书现存约30万件,但散件与簿册的比例并不清楚,还不能准确反映徽州文书的存量。

安徽博物院藏徽州文书大部分经由屯溪古籍书店收购,宋、元、明初契约来源登记有的注明“1956年屯溪古籍书店收购”。徽州文书征集延续到60年代,如《清彩色饾版封面契约》14页,登记“1962年6月石谷风由屯溪文物商店收购”。也有在徽州各地零星征集的,如《乾隆四十一年纬税票》1张“1956年11月屯溪市隆阜收购”,《嘉庆四年休宁县十六都十一图程逢用丁以舟佥业归户票》1张“1964年3月屯溪市五福街28号吴家发售”。《道光二十三年黄相洲批据及租约》2张,“休宁五城收集”,等等。

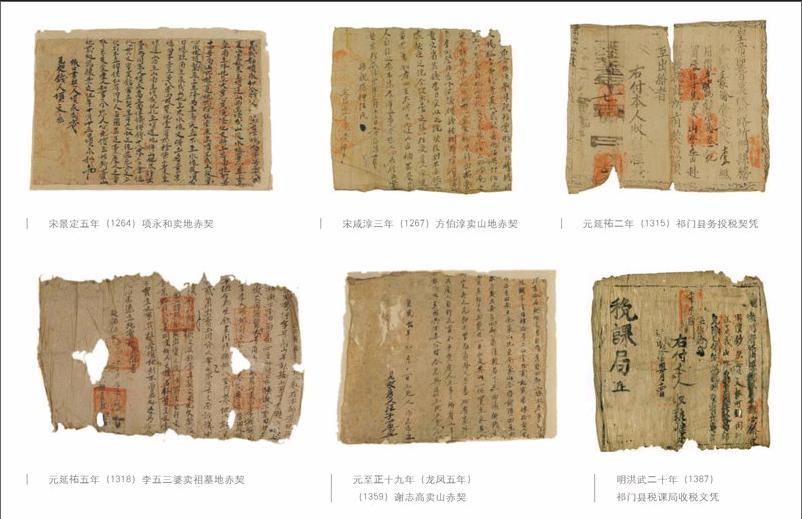

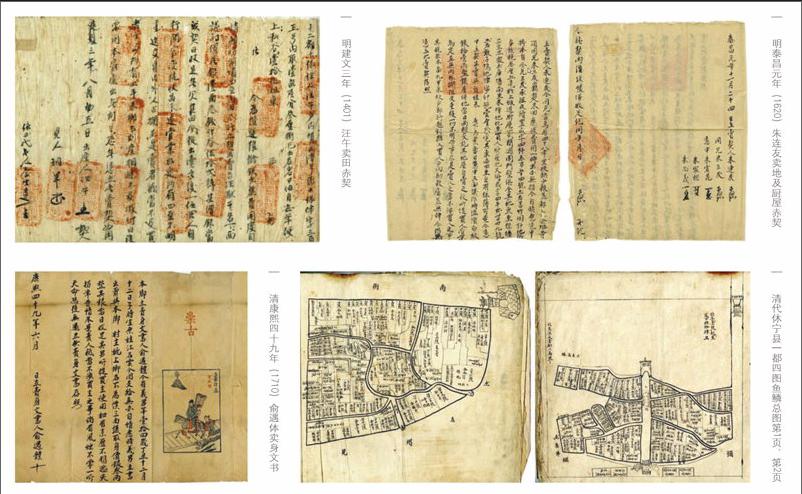

现存徽州文书原件最早为南宋,有“千年契约文书”之称,但宋元文书凤毛麟角,绝大多数是明清时期的。本馆所藏散件文书,南宋契约2张:《宋景定五年(1264)祁门县项永和卖山地契》《宋咸淳三年(1267)徽州方伯淳卖山地契》。元代契约10张:《元至元二十七年(1290)徽州郑思通卖地赤契》《元延祜二年(1315)祁门县务付李教谕买山田税凭》《元延祐五年(1318)徽州李五三婆卖山地赤契》《元至治二年(1322)祁门县谢子英卖山地赤契》《元元统三年(1335)徽州郑关保孙卖山赤契》《元至元三年(1337)徽州郑立孙卖山地赤契》《宋龙凤五年(1359)徽州谢志高卖山地契》《宋龙凤十年(1364)徽州谢公亮退地白契》《元至正某年徽州谢子以卖山地契》《元至正某年休宁县吴寿甫卖田契》。以上宋元契约已收录在张传玺主编,北京大学出版社1995年出版的《中国历代契约会编考释》中。安徽博物院是该书的编者,分两次提供契约复印件和誊抄件共65件。张传玺说:“南宋和元代的契约原件在其他地区发现极少,因此,徽州这些宋元契约原件就成为珍品。”馆藏南宋契约为国家一级文物,元代契约为国家二级文物。宋景定五年项永和卖山地赤契,所钤八角形官印和长方形印尚可辨识。元延祜二年契凭是目前仅见的元代纳税凭证。其他如明建文、泰昌年号的地契亦为罕见。明清鱼鳞总图原件惟徽州有完整遗存。清康熙俞遇体卖身文书则反映了社会生活阶层的多侧面。

院藏明清簿册300余册,其中有黄册底籍、鱼鳞图册、实征册、誊契簿、收租簿、会社簿、徽商阄书、神主簿、祠规簿等等。簿册的研究价值较高,如明万历休宁县二十七都五圖黄册底籍4册,共计1213页。又《清初休宁县二十七都五图三甲税粮汇编》(即编审册)1册,计409页,为顺治八年至康熙四十年人户税粮编审汇编,其中人户、田亩、税粮的数据,上与《万历二十七都五图三甲黄册底籍》相连贯,清晰反映了从明代黄册制度到清代编审制度的演变与实施。又如明清丈量土地数字怎样与保持“原额”的赋税数字对接,学界至今不清楚,而祁门县《顺治四年新丈亲供首状》记载:“各图公正副弓算书画等从公丈量,步数或增或减,水推者除,新垦者收”,但“步有增减,税无增减,概县通盘打算,合足原额,折亩折税起解”。这是县衙“蒙提督操抚部院李老爷均示”的官文书。可以说,明清社会经济制度在基层实施的关键节点离开文书档案便无从考察。

二、整理与研究

徽州契约文书的整理研究始于1980年代。1983年,为适应学术研究的需要,中国社会科学院历史研究所、经济研究所、中国历史博物馆、安徽博物院等四家收藏单位,共同倡议整理各自收藏的契约文书,分册出版,名日《明清徽州社会经济资料丛编》。本院组织人力率先整理,1984年完成整理工作,1988年,《明清徽州社会经济资料丛编》第一集由中国社会科学出版社出版。该书收录散件文书950件,其中本馆藏品888件,黄山市博物馆(原徽州地区博物馆)藏品62件,计49.4万字,主要是土地契约,内容分为卖田契、卖田皮契、卖地契、卖山契、卖塘契、典当田地契、加价契、租田地文约、租山文约、庄仆还约文书、对换田地文书、卖屋契、卖地基契、租屋文约、卖身契、借贷券、其他18类。这是全国公开出版的第一本徽州文书资料集,在学术界产生了重要影响,至今仍被研究者参考引用。

1983年以来,在整理契约文书资料的基础上,本馆刘和惠、彭超先生通过契约文书对佃仆制、土地买卖、地权关系进行专题研究,论文发表在《历史研究》《中国史研究》等重要期刊,一些论点被收入中国历史学年鉴,站在了当时徽州文书研究的学术前沿。进入21世纪,契约文书的整理研究工作纳入了安徽省重大项目和国家研究项目。1999年,安徽省委宣传部组织编撰《徽州文化全书》,作为安徽省“九五”期间社科研究的重大项目。刘和惠、汪庆元承担了该项目《徽州土地关系》卷的研究。该书以契约文书为基础,结合文献记载,考证史实,历经数载,完稿付梓,2005年安徽人民出版社出版。2006年,由安徽省文物局、安徽大学联合申报的国家清史纂修工程《清史图录(安徽)》项目,收入数据库的院藏清代契约文书图片近3000幅。汪庆元以参加《徽州文化全书》研究为契机,在徽州文书研究方面有所突破。2005年1月,应韩国古文书学会的邀请,在汉城大学出席主题为“通过古文书来看东亚近世社会”的国际学术会议。其后在《历史研究》《中国史研究》等刊发表徽州文书研究论文多篇。所申报主持的国家社科基金项目《清代徽州鱼鳞图册研究》2007年度获准立项,2013年顺利结项。

安徽博物院藏徽州文书对专家学者开放,发挥了藏品资料的社会作用。举其要者:1983年,中山大学叶显恩出版《明清徽州农村社会与佃仆制》,院藏祁门《洪氏誊契簿》是该书的重要资料之一。1989年,中国社会科学院历史研究所栾成显对院藏《万历九年清丈二十七都五图归户亲供册》《万历二十七都五图黄册底籍》《清初二十七都五图三甲编审册》《万历至崇祯二十七都五图三甲朱学源户册底》进行了深入研究。这些文书是栾氏1998年出版《明代黄册研究》的核心资料,构成书中最重要的四章。该书获得第三届中国社会科学院优秀科研成果二等奖。

安徽博物院徽州文书的收藏、整理与研究,取得了一定成绩,扩大了本院在学术界的影响。尤其是1988年《明清徽州社会经济资料丛编》第一集的出版,推动了徽州文书研究的进程,在徽学研究的发展史上具有里程碑意义。就徽州文书的数量而言,相对于现存约30万件的总量,本馆收藏近4000件只是冰山一角。但所藏文书品质上乘,从已有的研究成果看,如明代黄册底籍、明清鱼鳞图册的研究,在一定程度上填补了明清史研究的空白。本馆徽州文书的整理出版起步较早,但徽州文书的整理出版已进入了一个新的阶段。中国社会科学院历史研究所编辑的《徽州千年契约文书》上、下编,各20卷,花山文艺出版社1993年出版。该书为影印本,能显示资料的原始信息,学术影响超过了以前的出版物,日本、韩国的一些学术研究机构和图书馆亦有典藏。2004年以来,安徽大学、安徽师范大学、黄山学院先后影印出版的明清徽州文书已达90册之多。安徽博物院所藏文书尤其是簿册具有很高研究价值,如能组织整理出版,将与《徽州千年契约文书》相媲美,对徽州文化研究具有重要价值。

(责任编辑:李珍萍)