基于创新2.0的中国机器人产业发展政策分析

陈 军 张韵君

基于创新2.0的中国机器人产业发展政策分析

陈 军 张韵君

世界机器人产业竞争越来越激烈,机器人产业已成为衡量一个国家科技水平和经济智能化程度的重要标志。但如何用好产业政策,促进我国机器人产业健康发展,尚缺乏系统分析与深入讨论。基于“创新2.0”理论,通过构建政策二维分析框架,对我国自2010年以来的机器人产业发展政策进行内容分析。研究发现,虽然政策总体上符合“创新2.0”理论的政策特点,即“战略性新兴产业以科技创新和市场需求为双头拉动,同时受到其他多种因素作用”,但是仍存在规划类政策多、实施类政策少,综合类政策多、针对性政策少,研发与市场类政策多、人才建设类政策相对不足等问题以及政策内部的结构性问题。因此,宜促进规划类政策的落实,优化政策内在结构,完善机器人产业相关政策和人才建设政策的配套。

机器人产业; 产业政策; 创新2.0; 内容分析

一 引 言

全球金融危机后,世界各国纷纷将培育新兴产业作为抢占未来科技与经济发展先机的战略制高点,并出台相应的政策推动产业发展(洪勇和张红虹,2015)[1]。在推进政策制定与实施的同时,如何对现有政策效果进行科学评价也受到政策制定者和研究者们越来越多的关注。机器人产业是近30年发展起来的新兴产业。随着技术不断成熟和应用日益广泛,机器人产业已成为衡量一个国家科技水平和经济智能化程度的重要标志,习近平总书记将其喻为“制造业皇冠顶端的明珠”。

我国政府于20世纪80年代开始重视机器人研究,并出台了相关的支持政策(仪德刚等,2016)[2]。然而,这个时期的中国机器人支持政策主要集中在国家的科技计划方面(如“七五计划”、“863计划”),政策单一且缺乏连续性,对机器人产业的促进作用有限。21世纪以来,随着智能化需求日益增长,中国机器人产业得到了快速发展,市场迅速扩大,并于2013年超越日本成为世界最大的工业机器人市场。与此同时,政府也逐步加强有关机器人产业的扶持政策,并于2010年将其列为战略性新兴产业之一(智能制造的重要组成部分)。此后,有关机器人产业政策的制定力度进一步加大,国务院及各部委相继出台了一系列的产业扶持政策。产业政策的制定是一项复杂的系统性工程,政策制定的科学与否直接关系到产业未来发展的成败(李贤沛和胡立君,2005)[3]。然而,用好产业政策,促进我国机器人产业健康发展,尚缺乏对机器人产业政策的系统分析与探讨。

国内外学者多利用内容分析法对产业政策进行研究。内容分析法是对文献内容进行系统的定性与定量分析的一种研究方法(郑文晖,2006)[4]。Morris(1994)[5]指出,内容分析法能够使研究者避免因主观意识而产生的干扰,由此可以更好地分析信息。Duriau et al.(2007)[6]对1980-2005年管理学领域的内容分析法文献进行了较全面的回顾与梳理,并探讨其发展趋势。国内学者基于政策工具,利用内容分析法分别分析了中国新能源汽车(陈军和张韵君,2013[7];魏淑艳和郭随磊,2014[8];谢青和田志龙,2015[9])、物联网(陈军等,2014)[10]、风能(黄萃等,2011)[11]、软件(张雅娴和苏竣,2001)[12]、战略性新兴产业(孙蕊和吴金希,2015)[13]以及低碳(李健等,2013)[14]等产业促进政策。然而,上述研究大都建立在传统产业政策体系分析框架基础上,未能结合行业特征基于“创新2.0”理论和创新政策分析框架进行探讨。因此,本文在“创新2.0”理论基础上构建产业政策分析框架,运用内容分析法对2010年以来中国机器人产业发展政策进行系统分析,探索政策的不足之处并提出建议,以期为中国政府优化和完善机器人产业政策提供借鉴。

二 基于创新2.0的产业政策分析框架

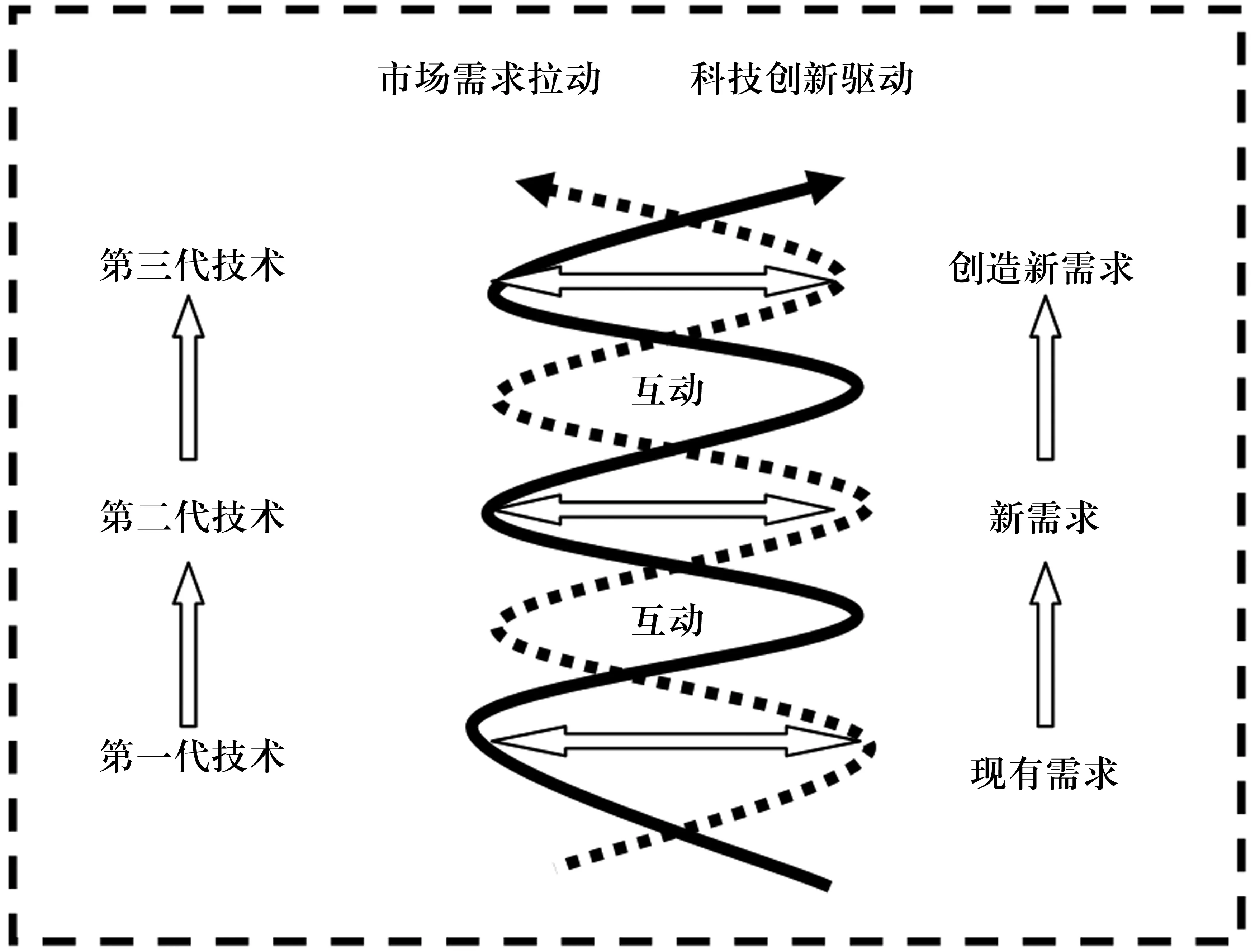

“创新2.0”是近年创新管理领域的一项重大成果。复杂性科学视域的创新是多种创新主体和创新要素在技术进步与应用创新这对双螺旋结构共同推动下的一种复杂涌现现象,其中技术进步对应用创新起重要推动作用,而应用创新过程又激发新的技术需求,促进新的技术进步(王宏起等,2014)[15]。技术创新与市场需求创新是一种双螺旋促进关系,在双螺旋的相互作用下,带动新兴产业不断向前发展(如图1所示)。因此,战略性新兴产业培育政策的重点应强调科技创新和市场需求的结合。

图1 基于“创新2.0”的新兴产业发展模型

(一)X维度——基于“创新2.0”的政策维度

战略性新兴产业发展主要受科技创新和市场需求的双螺旋推动作用,但同时也会受到资金供给、人才供给、市场环境、政府政策等多种因素的影响(李奎和陈丽佳,2012)[16]。因此,产业政策的内容主要包括研究开发政策、市场推广政策、金融支持政策、人才建设政策、财税扶持政策以及配套支撑政策(郭铁成,2010)[17]。其中,研究开发和市场推广政策成为该政策体系的核心,其他四类政策为政策体系的辅助部分,其政策体系框架如图2所示。

图2 战略性新兴产业政策促进体系框架

研究开发政策是为促进新兴产业技术创新,解决创新源问题并使创新价值链的各环节能够有效衔接而制定的,具体包括:基础理论研究、核心关键技术攻关、官产学研合作、技术成果转化、知识产权保护等政策。市场推广政策是为应对新兴产业发展初期的“市场失灵”问题而制定的,是要促进新产品的应用和推广,具体包括:政府采购、产品购买补贴、应用示范推广、强制应用推广、商业模式创新等政策。人才建设政策制定的目的在于通过各种方式和渠道培养或引进新兴产业发展所需要的各类人才,具体包括:人才培养、人才引进、人才激励、人才管理、人才成长等政策。金融支持政策是政府为了解决新兴产业面临的资金困境,降低企业的融资成本,促进企业融资的便利化而制定的,具体包括:信贷支持、融资担保、风险投资、金融机构税收优惠、企业贷款贴息、多层次资本市场、金融机构风险补偿等。财税扶持政策也是为解决新兴产业发展初期所面临的资金困难和社会资本投入不足问题而制定的,通过政府的直接财政投入和税收减免来扶持相应的企业,具体包括:财政投入、加计扣除、财政补贴、绿色税制、税收减免等。配套支撑政策是为配合上述政策的落实和产业化的实施而制定的各项政策,具体包括:创新平台、园区载体、土地开发、基础设施建设等。

基于“创新2.0”的六类政策构成了本文分析框架的X维度。

(二)Y维度——规划-实施政策工具维度

产业政策要有效发挥作用,除了科学的政策内容外,还需有一系列与之相匹配的政策工具。胡赛全等(2013)[18]将战略性新兴产业政策工具从规划-实施的角度分为战略规划、具体措施、政策支持和组织保障等四类。本文借鉴上述观点,将机器人产业政策从规划-实施政策工具的角度分为战略规划政策、具体措施政策、支持类政策和组织保障类政策,这四类政策构成了本文分析框架的Y维度。

基于X和Y两个维度的政策分析框架如图3 所示。

图3 机器人产业发展政策二维分析框架

三 机器人产业政策分析

(一)产业政策的样本选择

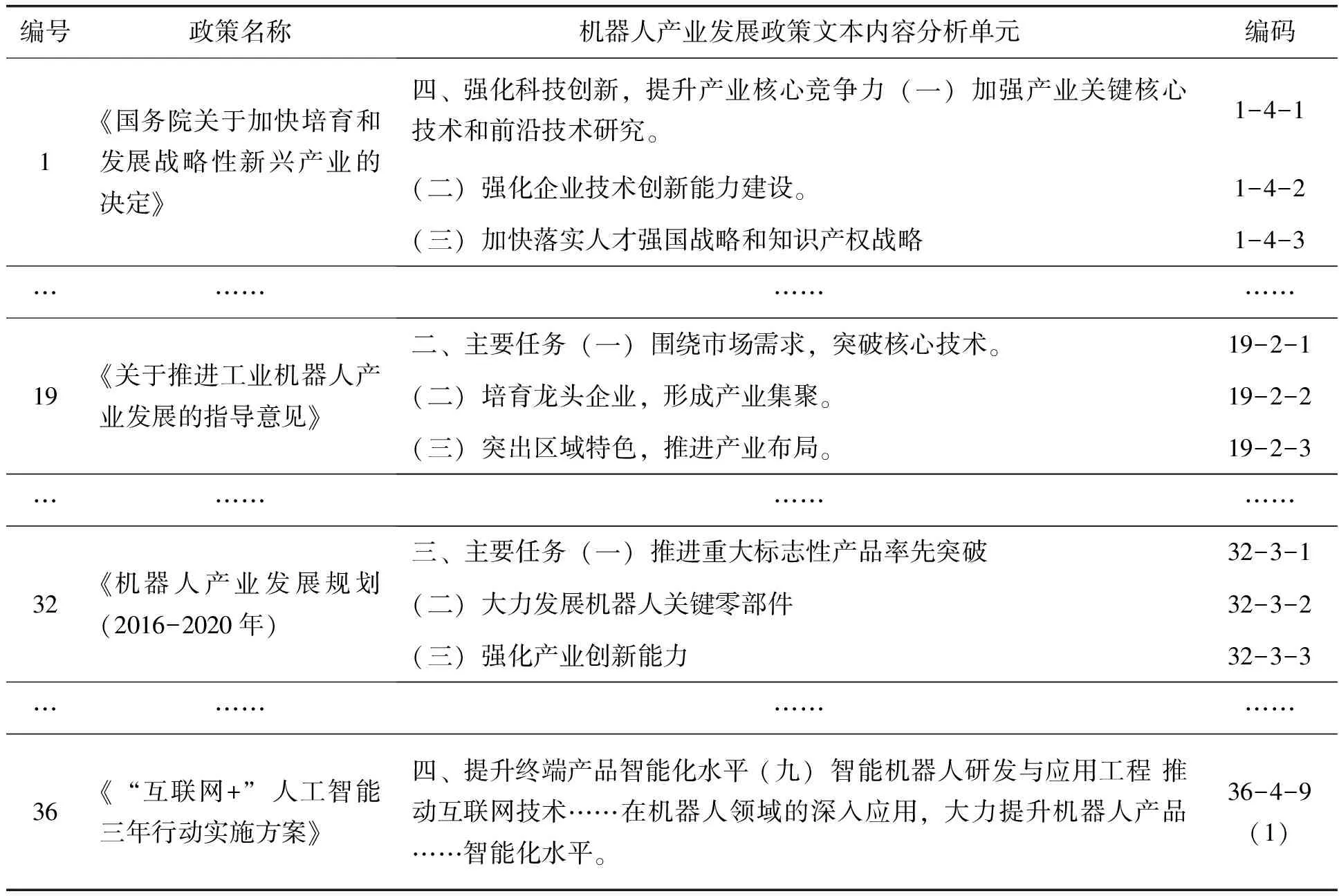

我国政府早在20世纪80年代就开始了对机器人发展的研究,但有关机器人产业的政策是随着2010年国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》而密集出台的。由于地方政府的政策大多是中央政策的延伸,因此,本文只选择中央政府层面的文件进行分析。通过基于本文主题的筛选,最终梳理出2010-2016年的机器人产业发展政策文本共36份(见表1)。

(续上表)

政策编号发文时间政策名称122012 5《高端装备制造业“十二五”发展规划》132012 7《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》142012 8《工业转型升级资金管理暂行办法》152012 12《战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法》162013 2《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》172013 2《产业结构调整指导目录(2011年本)修正版》182013 8《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》192013 12《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》202014 2《关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划2015年度项目申报指南的通知》212014 5《关于组织实施2014年智能制造装备发展专项的通知》222015 3《战略性新兴产业专项债券发行指引》232015 5《中国制造2025》242015 5《工业和信息化部关于开展智能制造试点示范专项行动的通知》252015 9《国务院办公厅关于加快融资租赁业发展的指导意见》262015 9《国务院办公厅关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》272015 11《产业关键共性技术发展指南(2015)》282015 12《国家智能制造标准体系建设指南》292015 12《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录及规定的通知》302016 2《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》312016 3《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》322016 4《机器人产业发展规划(2016-2020年)》332016 4《工业和信息化部关于开展2016年智能制造试点示范专项行动的通知》342016 4《工业强基2016专项行动实施方案》352016 4《2016年工业强基工程实施方案指南的通知》362016 5《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》

(二)政策频数统计

为深入分析政策内容,将有关机器人产业的36个政策文本内容按照“政策编号-章节-条目”进行编码,并按照基于“创新2.0”的六类政策(X维度)以及规划-实施政策工具的四类政策(Y维度)予以归类并统计,具体结果如表2和图4所示。

表2 政策文本内容分析单元编码

图4 机器人产业发展政策二维分布图

(三)政策统计分析

1.X维度分析

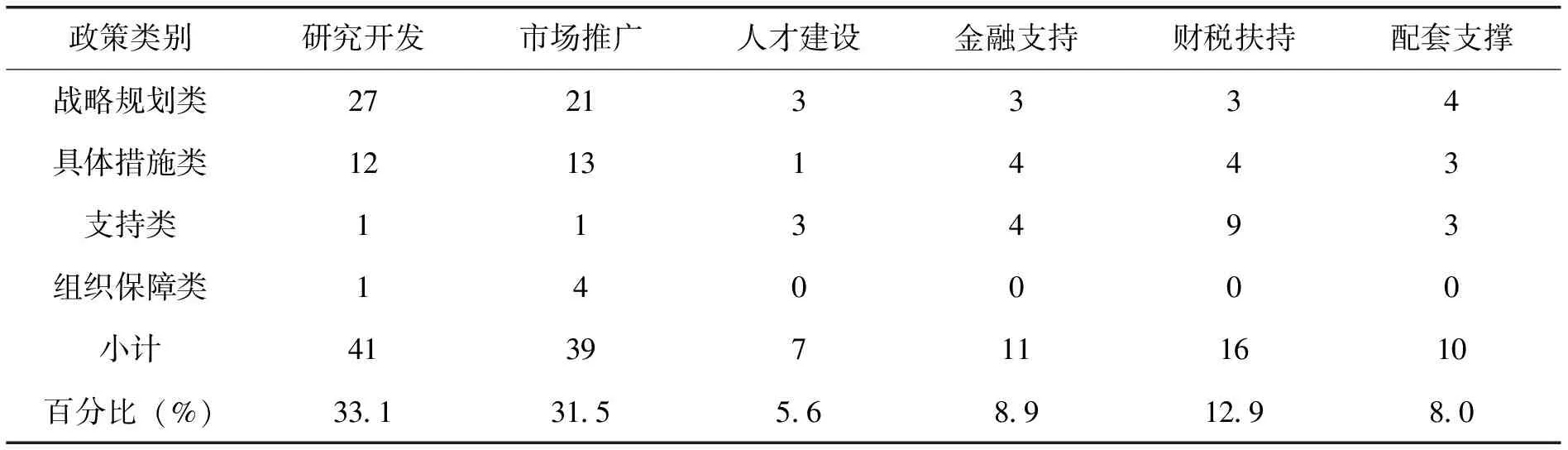

将上述机器人产业发展政策二维分布图按照X维度的六种政策进行政策条目统计,得到如表3所示的统计结果。

表3 X维度政策条目统计表

总体来看,上述36份有关机器人产业发展的政策综合运用了研究开发、市场推广、人才建设、金融支持、财税扶持以及其他配套政策,从多方面激励和支持了我国机器人产业的发展。其中,研究开发和市场推广政策最多,分别占政策条目总数的33.1%和31.5%;其次为财税扶持政策,占了政策条目总数的12.9%;再次是金融支持政策和配套政策,分别占8.9%和8.0%;最少的是人才建设政策,占5.6%。这体现了“创新2.0”理论指导下“战略性新兴产业以科技创新和市场需求为双头拉动,同时受到其他多种因素作用”的观念,突显了中央政府在政策制定过程中的整体理念和思路。

2.Y维度分析

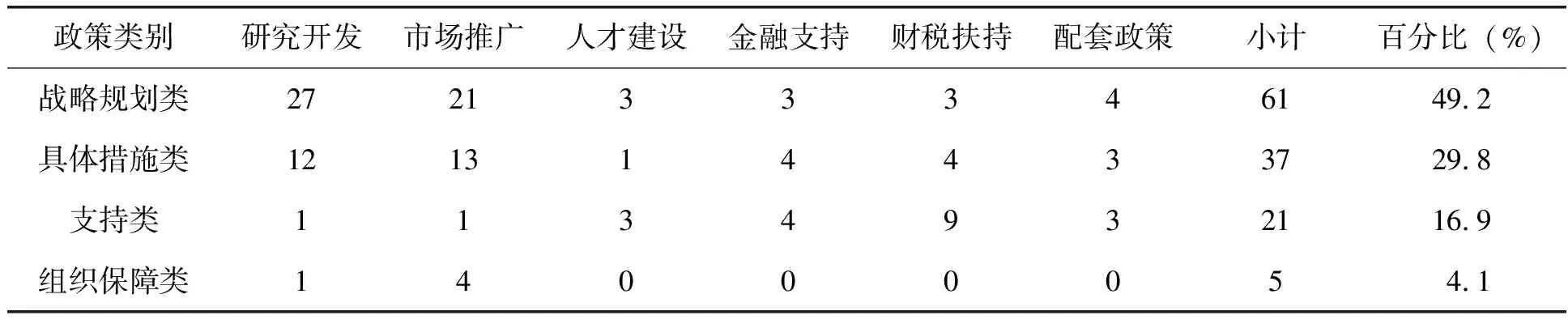

进一步对上述政策条目按照Y维度的规划-实施政策工具进行统计,得到如表4所示的统计结果。

表4 Y维度政策条目统计表

从规划-实施政策工具来看,上述36份政策从战略规划、具体措施、支持类以及组织保障等方面为机器人产业的全面发展提供了指引和服务。具体分析发现,上述政策工具中应用最多的是战略规划政策(49.2%),其次为具体措施类政策(29.8%),再次是支持类政策(16.9%),而应用最少的是组织保障类政策(4.1%)。对处于初级发展阶段的新兴产业而言,政府的组织保障非常重要。这类政策的相对不足将会影响机器人产业其他政策的实施,因此需特别关注和加强。

四 研究结果分析

(一)政策整体结构存在问题

1.规划类的政策较多,而具体措施类、支持类和组织保障类的政策相对不足。虽然上述政策综合运用了研究开发、市场推广等六类政策,比较全面地支持了机器人产业的发展。然而,上述政策中战略规划类政策(49.2%)占了将近一半,剩下的三类政策合起来才占50%左右,特别是支持类政策(16.9%)和组织保障类政策(4.1%)所占比例过小。

陈振明(2004)[19]指出公共政策的制定应考虑三个要点:想要达到的政策目的、为达该目的所做的承诺、由此引起的政策权威者的行动。战略规划类的政策为中国机器人产业的发展指明了方向、目标和拟采取的行动计划,然而这些目标和行动计划要落到实处就需要出台相应的实施政策、支持政策和组织保障政策予以配套,否则政策效果将大打折扣。而目前有关机器人产业的政策中,具体措施类政策(29.8%)存在一定程度的不足,支持类和组织保障类政策更是严重不足。因此,抓紧制定有关机器人产业发展的具体措施类、支持类和组织保障类政策是摆在政策制定者面前的一大重要任务。

2.研究开发与市场推广类政策较多,而人才建设类政策相对不足。机器人产业不同于传统产业,属于典型的“三高”(高技术、高人才、高资本)产业,因此,机器人产业的发展,归根到底要靠人才,没有足够的人才,研究开发和市场推广都是一句空话。但是从现有的我国机器人产业政策来看,人才建设政策条目只占整个产业政策条目数的5.6%,在六类政策中所占比例最低,而且基本上都是一些规划性政策。根据“中国机器人技术和产业调查”项目组对国内100多位机器人技术和产业领域的专家调查,有67.97%的调查者认为,中国机器人技术与国际领先水平差距大的原因在于人才和研发团队缺乏。因此,制定切实可行的机器人产业人才建设政策,为机器人产业的健康、有效发展储备足够的人才力量,是政策制定者面临的又一重大任务。

3.综合性政策较多,而针对性的政策相对不足。从上述政策来看,有关机器人的产业政策绝大多数都在如“战略性新兴产业”、“装备制造业”、“中国制造”等综合性政策文本中,专门针对机器人产业的政策文本只有政策11、政策19和政策32等三个文件,而且都属于规划类的政策。综合性的政策由于比较笼统和宽泛,在政策执行过程中可能会由于有关各方理解差异而出现偏差,容易背离政策制定者的初衷,从而对特定产业的扶持力度有限。此外,虽然制定了机器人产业规划政策,但是有关机器人技术和产业路线图并不清晰,缺少细化的长、中、短期目标体系。

(二)政策内部结构存在问题

进一步分析上述政策内容,发现政策内部结构存在如下问题。

1.研究开发政策和市场推广政策的内部结构问题。就研究开发政策来看,绝大多数属于核心关键技术攻关,而有关基础理论研究、官产学研用合作方面的政策却比较缺乏。机器人产业属于国家战略性新兴产业,承载着国家的战略使命,因此,应该在技术方面赶超世界先进水平。然而,缺乏基础理论研究的技术攻关与突破终将成为无源之水。沈阳航空航天大学李英哲教授认为:“机器人理论、技术的先进是决定性的,放松了,就会失败”。所以,在强调核心技术攻关和应用技术突破的同时,不应忽视基础理论研究,而要做好结构配置。此外,由于历史原因,我国机器人产业形成了以高校和国有科研院所为主,企业为辅的研发体系,企业发挥的力量有限。这既不利于研发方向的把握,也不利于研发成果的转化。因此,如果不大力进行官产学研用合作,则无法做到机器人产业链条上的资源整合和优势互补,从而不利于机器人产业的市场化发展。然而现有促进官产学研用合作方面的政策却不多见。

在市场推广方面,绝大多数都属于应用示范推广政策,有关产品购买补贴、强制应用推广以及商业模式创新方面的政策却不多见。机器人属于高技术、高投入、高成本产业,如果没有产品购买补贴或商业模式创新,对于我国大多数中小企业来说可能会由于成本太高或技术太复杂而影响其推广使用。此外,从日、美、欧等发达国家和地区的经验来看,除了大力发展机器人租赁业务以减轻中小企业的成本压力外,还制定了在危险、有毒等岗位强制应用机器人的政策以保证技术员工的健康和安全。因此,应该加快制定合适的产品购买补贴、强制应用推广以及商业模式创新方面的政策以弥补现有市场推广政策的不足。

2.金融支持和财税扶持方面政策的结构问题。现有关于金融支持方面的政策主要为信贷支持、风险投资、多层次资本市场等政策,有关金融机构税收优惠和风险补偿方面的政策却比较缺乏。机器人产业作为战略性新兴产业本身具有一定的风险,如果没有给予金融机构一定的税收优惠和风险补偿政策,则金融机构基于规避风险的本能,无法在信贷方面给予机器人产业足够的支持。在财税扶持方面较多地运用了财政投入、财政补贴政策,但是税收优惠却显得不足。目前的税收优惠政策大都延续高新技术企业、中小企业等的政策,显得笼统而模糊,缺乏专门针对机器人产业的税收优惠政策,这对机器人产业的投资、生产以及推广应用环节都缺乏足够的激励。

3.配套支撑政策的结构问题。机器人产业配套支撑政策中多数是创新平台政策,而有关机器人产业园区载体政策、土地开发政策和基础设施建设政策却比较缺乏。机器人产业的发展除了技术开发和市场推广外,还需要有一批生产能力强的机器人制造企业,需要有产业园区作为载体。因此,政府对机器人产业的配套政策离不开土地开发、基础设施建设以及产业园区规划等政策。而这恰恰是配套支撑政策的不足之处。

五 政策建议

1.从整体上优化政策结构

(1)加强规划配套政策的制定力度。根据现有关于机器人产业的规划类政策过多,支持类和组织保障类政策不足的问题,要加快出台配套性的细化政策,特别是支持类和组织保障类的政策,使宏观层面的规划政策能够在微观层面有组织、有保障地予以实施,保证规划政策落到实处。

(2)加强专门为机器人产业发展服务的政策的制定。为了突出政策的针对性,要加强制定专门针对机器人产业的政策,明确机器人技术及产业化路线图和时间表,特别是针对目前中国机器人产业的薄弱环节如核心零部件技术有待突破、成本高、产品质量不稳定等问题从研发、市场推广、投资、财税金融等方面出台对应的扶持政策。

(3)加强人才建设政策的制定力度。没有足够的人才将知识转化为生产力,任何产业的发展都是一句空话。为了弥补当前机器人产业发展人才不足的缺陷,应该加大机器人产业人才培养(特别是机器人与信息技术相结合的跨学科人才)的政策制定与实施力度,一方面对现有的人才培养政策予以细化,制定落地政策,另一方面进一步出台配套的激励政策措施,为企业、高校和社会培养机器人产业人才提供动力,使中国机器人产业发展得到充足的人才保障。

2.优化政策的内部结构

(1)加强官产学研用合作以及理论研究的政策扶持力度。为了打破研究开发机构和产业应用市场相互脱节的现象,要加大产学研用相结合的政策制定力度,以利益为纽带,促进高校、科研院所和企业(包括生产企业和使用企业)的主动合作,合理分工,互利互惠,协同创新。此外,还要通过政策导向,引导有较强理论基础的高校和科研院所加强有关机器人的理论研究,为我国机器人产业的后续发展打好坚实的理论基础。

(2)进一步加大有关机器人产品购买补贴、强制应用推广和商业模式创新方面政策的制定。目前有关机器人产业的扶持政策主要集中于研发和市场推广,中间制造环节的扶持政策不多,因此,国产工业机器人的成本居高不下,对某些企业,特别是中小企业来说还是存在较大的购买压力。因此,通过产品购买补贴或商业模式创新(如机器人租赁)政策的实施,能够一定程度上减少中小企业的资金压力。基于中国绝大部分中小企业技术力量薄弱的现实,还可借鉴日本的做法,出台相应的政策,由政府出资对中小企业进行机器人应用的知识培训和技术指导。此外,对于比较成熟的机器人技术,除了加强应用示范外,还应该制定相应的法律,强制在有毒、危险等岗位使用机器人。

(3)细化有关财税扶持和金融支持政策。针对机器人产业的价值链环节,从研发、生产、销售、使用等环节研究制定专门的机器人产业税收优惠政策,弥补目前税收优惠政策过于宽泛和空心的倾向。鉴于目前国内市场上外国品牌机器人占据了优势地位,为了进一步拓展自主品牌机器人的市场环境,应考虑调整有关机器人产品的进出口税收政策,例如制定自主品牌机器人的出口退税和提高机器人整机的进口税政策。完善有关金融机构的税收优惠和风险补偿政策,促进金融机构加大机器人产业的金融支持力度。

此外,在配套支撑政策方面,针对机器人产业聚集区,还要加强有关产业园区建设、土地开发政策和基础设施建设方面政策措施的制定,促进机器人产业的投资,加快形成机器人产业集群,发挥产业集聚效应。

[1] 洪勇, 张红虹. 新兴产业培育政策传导机制的系统分析——兼评中国战略性新兴产业培育政策[J]. 中国软科学, 2015, (6): 8-19.

[2] 仪德刚, 张昕妍, 杨漾. 中国机器人工业初创期政策回顾[J]. 科技管理研究, 2016, 36(2): 42-46.

[3] 李贤沛, 胡立君. 世纪初中国的产业政策[M]. 北京: 经济管理出版社, 2005: 18-19.

[4] 郑文晖. 文献计量法与内容分析法的比较研究[J]. 情报杂志, 2006, 25(5): 31-33.

[5] Morris, R.. Computerized Content Analysis in Management Research: A Demonstration of Advantages & Limitations[J].JournalofManagement:OfficialJournaloftheSouthernManagementAssociation, 1994, 20(4): 903-931.

[6] Duriau, V. J., Reger, R. K., Pfarrer, M. D.. A Content Analysis of the Content Analysis Literature in Organization Studies: Research Themes, Data Sources, and Methodological Refinements[J].OrganizationalResearchMethods, 2007, 10(1): 5-34.

[7] 陈军, 张韵君. 基于政策工具视角的新能源汽车发展政策研究[J]. 经济与管理, 2013, (8): 77-83.

[8] 魏淑艳, 郭随磊. 中国新能源汽车产业发展政策工具选择[J]. 科技进步与对策, 2014, (21): 99-103.

[9] 谢青, 田志龙. 创新政策如何推动我国新能源汽车产业的发展——基于政策工具与创新价值链的政策文本分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, (6): 3-14.

[10] 陈军, 侯飞, 孙曼林. 政策工具视角的物联网产业发展政策研究[J]. 产经评论, 2014, 5(6): 27-40.

[11] 黄萃, 苏竣, 施丽萍等. 政策工具视角的中国风能政策文本量化研究[J]. 科学学研究, 2011, 29(6): 876-882.

[12] 张雅娴, 苏竣. 技术创新政策工具及其在我国软件产业中的应用[J]. 科研管理, 2001, 22(4): 65-72.

[13] 孙蕊, 吴金希. 我国战略性新兴产业政策文本量化研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(2): 3-9.

[14] 李健, 高杨, 李祥飞. 政策工具视域下中国低碳政策分析框架研究[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(21): 112-117.

[15] 王宏起, 杨仲基, 安宁. 创新双螺旋视角下区域战略性新兴产业培育模式及应用研究[J]. 中国科技论坛, 2014, (8): 55-59.

[16] 李奎, 陈丽佳. 基于创新双螺旋模型的战略性新兴产业促进政策体系研究[J]. 中国软科学, 2012, (12): 179-186.

[17] 郭铁成. 从新兴产业的规律出发制定有效政策[N]. 科技日报, 2010-05-09.

[18] 胡赛全, 詹正茂, 钱悦等. 战略性新兴产业发展的政策工具体系研究——基于政策文本的内容分析[J]. 科学管理研究, 2013, 31(3): 66-69.

[19] 陈振明. 政策科学——公共政策分析导论(第2版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 16.

A Study on Development Policy of China’s Robot Industry based on Innovation 2.0

CHEN Jun ZHANG Yun-jun

The government’s policy support is of great significance to the development of robot industry. Based on innovation 2.0, this paper analyzes the policy of the Chinese government in the development of the Artificial Intelligence industry since 2010 and find that the policy generally conforms to the “innovation 2.0”: the strategic emerging industries are pulled by scientific and technological innovation and market demand, but also affected by a variety of other factors. However, there still exists the overall planning policy and less policy implementation, overall comprehensive policies and less targeted policy, overall R&D and marketing policy and less talent construction policies while internal structural problems of policies. Therefore, we should strengthen the implementation of the planning policy, strengthen the policy of the Artificial Intelligence policy and personnel construction and optimize the internal structure of the policy.

robot industry; industrial policy; innovation 2.0; content analysis

2017-02-14

陈军,广东培正学院管理学院副教授,主要研究方向:技术创新、中小企业管理;张韵君,百色学院工商管理学院教授,主要研究方向:技术创新、竞争战略。

F426

A

1674-8298(2017)03-0109-11

[责任编辑:伍业锋、刘鸿燕]

10.14007/j.cnki.cjpl.2017.03.009

方式]陈军, 张韵君. 基于创新2.0的中国机器人产业发展政策分析[J]. 产经评论, 2017, 8(3): 109-119.