“艺术+商业”: 文化产业管理专业教学改革

—— 以上海视觉艺术学院为例

闵洁 MIN Jie

上海视觉艺术学院,上海 201620(Shanghai Institute of Visual Arts,201620 Shanghai)

设计教育(Design Education)

“艺术+商业”: 文化产业管理专业教学改革

—— 以上海视觉艺术学院为例

闵洁 MIN Jie

上海视觉艺术学院,上海 201620(Shanghai Institute of Visual Arts,201620 Shanghai)

在全球经济文化一体化的背景下,文化产业管理专业人才的培养直接影响到文化产业的可持续发展。针对我国高校文化产业管理专业的现状,与美国两所高校同类专业的发展进行比较分析。在此基础上,以上海视觉艺术学院的文化产业管理专业教学改革为例,通过对“艺术+商业”应用型本科人才的专业建设、培养方案与教学实践等进行研究,尝试走以“艺术+商业”为特色的文化产业管理专业发展之路,依托上海视觉艺术学院的专业优势,探寻人才培养的新途径与新方法。

文化产业管理;艺术;商业;教学改革

一、国内外文化创意产业管理专业概略

1.国内文化创意产业管理专业的困境

近年来,文化创意产业作为新兴产业,发展态势迅猛。2015年12月,联合国教科文组织(UNESCO)、国际作家和作曲家协会联合会(CISAC)以及安永会计师事务所(EY)共同发布了调查报告——《文化时代:第一张文化创意产业全球地图(Cultural times:The first global map of cultural and creative industries)》,明确界定了文化创意产业(Cultural and Creative Industry,简称CCI)①的概念,并分析文化创意产业在全球经济社会发展中的独特性和重要性。分析结果显示,每年文化创意产业创造的产值可达2.25万亿美元,相当于全球国内生产总值的3%;可提供2 950万个工作岗位,相当于雇佣全球1%的劳动人口,贡献已超过电信业[1]。

追根溯源,文化创意产业的概念最早于1998年的《英国创意产业路径文件(Creative Industries Mapping Document)》中提出,“所谓创意产业,就是指那些从个人的创造力、技能和天分中获取发展动力的企业,以及那些通过对知识产权的开发可创造潜在财富和就业机会的活动”[2]。

2004年教育部批准增设文化创意产业管理本科专业,正是为了适应我国文化产业快速发展的迫切需要[3]。根据我国第4版本科专业目录,文化产业管理(Culture Industry Management)属于管理学工商管理类,文化产业管理专业分普通文科类和艺术类两种,授予管理学或艺术学学位。2006 年以来,开设文化产业管理专业的高校数量大幅增加。这些年,随着国家大力推进文化产业发展,文化产业管理专业在全国高校可谓是遍地开花[4]。

然而,我国文化创意产业人才在总量、结构、素质上,都还不能适应文化创意产业发展的需要。自文化产业管理专业开办以来,尽管各高校强调专业培养特色,也摸索总结出一些实践教学经验,但是我国高校兴办文化产业管理专业的历史短,教学经验较为缺乏。从总体上看,其专业设置普遍较为薄弱,富有特色并切实可行的教学体系有待完善[5]。

其主要问题,可以归纳如下。

(1)培养目标过宽,专业定位不清晰。由于多数高校在设定人才培养目标时,既要顾及人文素养、政策法规,又要考虑文化单位的文化经纪、文化传播,还要牵涉到市场、管理及文化策划等方方面面,导致人才培养目标面面俱到、过于宽泛。再加上有限的学制,致使教师在教学中难以让专业课程之间有很好的衔接。

同时,各地高校在专业设计、课程设置和培养方案方面同质化和简单化程度较高,导致专业定位较为模糊。然而,文化创意产业对人才需求量却在持续加大,对人才岗位要求也日益多样化。面对风云变换的文化产业市场,高校文化产业管理专业的定位缺乏针对性与地域特色,无以应对挑战。

(2)实践课程不足,实践教学平台缺乏。文化产业管理专业需要让学生将所学知识和技能,能够在实践中加以应用和创新。但是,由于其跨学科、跨专业的特性,在有限的学分里需要设置门类繁多的课程,知识系统显得庞杂。许多高校为了安排理论课课时,将实践课程进行压缩,实践课课时设置明显不足。有些高校虽然实践课课时比重适当,但实际也是形式大于内容。可以让学生真实操作实践的环节很少,实训、实习变为了参观与观摩[3]。

文化产业管理专业实践基地的配套建设,是学生实践与理论有机结合的保证。虽然各高校或多或少与政府、企业建立了合作关系,但是校企、校政的合作基本处于初级阶段,还没有建立起长期稳定、结构合理、适于学生训练的校外实践基地,学生培养尚缺少实践的平台与环境[3]。这对于培养符合文化产业发展要求的人才而言,还是有着很大的局限性。

(3)缺乏有经验的师资,教学质量不高。由于文化产业管理专业具有多学科交叉、培养模式不明等特点,反映到教学活动中,优秀教材稀缺、师资匮乏等现实问题,就成了困扰各高校文化产业管理专业发展的瓶颈。专业的发展,无疑是需要教师专业能力保持与社会先进水平同步发展的。

而目前我国文化产业管理专业的高校教师多是从其他相关学科转型而来,缺少从业经历和实践经验,所以实训项目以模拟性居多。如果老师在日复一日的授课过程中,个人的知识水平不能得到有效更新,无法紧跟行业发展前沿,长此以往,教师落后的专业视野与知识体系,必将导致教学内容平泛,专业课开设滞后,直接影响教学效果与教学质量。

2.国外文化创意产业对专业发展的启发

今天,文化产业已不再仅仅是一个理念,而是有着巨大经济效益的直接现实。从国际文化产业的发展来看,英国、美国、澳大利亚、韩国、丹麦、荷兰、新加坡等国都是创意产业的典范国家[2],也为这些国家带来了巨大的经济效益。

受经济环境影响,以及在文化创意、创新为主的经济模式的驱动下,这些国家高校的文化产业管理专业发展较为成熟。其在理论教学的基础上,普遍重视实践教学与实际效益,特别是在商业经济方面,自有教学体系。同时,其十分强调企业家精神与创新、创业方面的培养。

大体来说,国外高校文化产业管理专业在专业目标与课程设置上,可以从两个方向作为参考。一类以综合性大学优势,专业定位符合市场需求的综合性。另一类则以地域产业特色,结合本校的相关专业强项,进行特色化的专业定位。下面以美国的两所大学为例,具体阐述如下。

(1)纽约大学(New York University,简称NYU)。纽约大学地处美国艺术文化市场之中,可以说是处于全球艺术文化市场的核心地带。所以,其文化产业管理专业主要设立艺术管理相关专业,注重因地施教。纽约的画廊与博物馆是比任何书本更好的教材,结合现实机构的分析学习,使其专业设置十分符合当地市场的需求。

另一方面,其特别注重视觉艺术与城市发展的关系。因为一个城市的艺术繁荣与这个城市的发展息息相关,所以其课程设置较多关注艺术市场的分析,以及艺术品投资的参与性等。

其所设置的课程主要包括:纽约画廊与博物馆介绍、视觉艺术市场营销、艺术项目合作、博物馆结构与功能、艺术征集、展览设计、美术馆教育、媒体文化展示和展览、视觉艺术与法律、视觉艺术管理环境、艺术主张:观念与实践、视觉艺术推广、视觉艺术管理原理与实践、艺术家的职业、视觉艺术市场、视觉艺术与观众推广、视觉艺术与信息系统、视觉艺术与城市发展、社区博物馆与当代艺术、视觉艺术管理与策划策略、艺术组织的文化品牌、艺术估价与鉴定、展览与藏品管理、艺术赞助合作、视觉艺术管理研究、视觉艺术策划实践、视觉艺术管理实习、文化旅游等②。

纽约大学凭借自身优势融入所处城市,对我国的文化产业管理专业定位具有借鉴意义。

(2)西北大学(Northwestern University,简称NU)。其文化产业管理专业涉及文化创意的传播,以及文化创意的管理与经营。其课程架构创建合理,着重对贴合市场需求方面的培养,内容涉及:经济的整合分析;消费者的洞察分析;一个文化品牌如何立足;如何达到更好的传播效果;文化创意产业的营销模式;相应投资者的数据分析;媒体机构的组成部分,各个公共关系的维护处理;现代化网络与文化创意产业的结合;等等。其专业定位偏重于传播与经营,课程设置清晰且具有针对性。

其所设置的课程主要包括:消费者洞察、营销管理、财务会计、统计与市场研究、整合营销传播战略过程、分析技术(技巧)、传播与内容营销、媒介经济与技术、一体化管理(整合管理)、整合营销传播法律,政策与伦理、品牌传播决策、建立品牌效益、危机沟通(公关)、 顾客忠诚、消费者价值创新、数字社交和手机营销、娱乐营销与分析、营销组合分析、传播效果市场调查、营销模式、投资者关系、重要媒体机构、分段价值与终身价值、营销公共关系、媒体与整合营销、购物者营销、在电子商务环境下的战略策划、直观的营销、理解媒体与内容、全球视角、社会化世界里的品牌内涵、整合营销传播领导力、社会媒体、数据管理、数字分析等③。

西北大学整合营销传播专业课程设置的经验,值得我们借鉴。

二、以“艺术+商业”应用型人才为导向的专业建设

1.“艺术 + 商业”应用型人才培养的内涵与目标

2006年,上海视觉艺术学院设置了文化创意产业管理专业。如何在全球化市场、网络传播环境的大数据时代,培养高素质、应用型文化创意产业管理人才,一直是上海视觉艺术学院文化产业管理专业思考和探索的课题。

人才培养目标是专业建设的根本,文化产业管理专业的人才培养定位,因其“文化”的包罗万象;“产业”门类的变化;“管理”要素的多样,而所涉及的领域广泛。文化产业管理是一个横跨文化学、艺术学、历史学、经济学、管理学的综合性学科[6]。

因此,上海视觉艺术学院文化产业管理专业人才培养的定位,遵循符合社会需求与结合学校优势特色的原则,根据学校的办学宗旨,经过7年的教学实践摸索,以培养“艺术+商业”的应用型人才为导向,明确了学科建设定位。文化产业管理专业已经完成了新一轮的专业结构调整和课程改革,确定专业方向为:文化策划与管理方向、公共文化服务与管理方向。这两个专业方向既有一致性,又有差异性。同时,开设了“品牌战略与管理”实验班,坚持打通壁垒,保留差异,夯实专业基础。

关于文化产业管理专业架构,具体如下(见图1)。

图 1 文化产业管理专业架构④

上海视觉艺术学院是一所艺术类高校,依托各类艺术设计专业的优势,提出“艺术+商业”的人才培养目标,使文化产业管理学院成为艺术设计类高校中的商学院。

文化产业管理专业的人才培养目标为:着力培养具有专业素养、创新意识和企业家精神的新型高端应用型人才;具备艺术传播素养和企业管理基础,掌握文化创意产业运作规律和经营特点,熟悉数字技术和网络传播应用,了解国内外文化创意产业发展趋势;兼具人文素养、国际视野、沟通能力和商业意识,具有敏锐的市场洞察力和高效的整合能力,能够胜任创意策划、营销传播、文化经纪、设计管理、品牌策略、数字营销以及公共文化服务与管理、体育赛事营销与管理等领域工作的复合应用型人才。

2.“艺术 + 商业”应用型人才培养的路径选择

“艺术+商业”应用型人才培养在国内尚属新型专业,融合了艺术、商业、管理学中新的动向与趋势,特别在艺术类高校中尚属稀缺,是促成商业与设计、创新与管理相融合的跨学科教学尝试。以专业为主体搭建通识课程的平台,将协同创新机制融入其中,侧重于专业内部各方向之间的协作与跨界融合。专业方向与课程序列的交叉组合、递进式课程与项目制教学,实行实习课程化、教学与科研相融合的教学模式。

目前,学院经过专业结构调整和课程改革,在整合教学资源、完善教学计划、达成教学目标等方面已经取得一定的成效,建立了面向非艺术类学生以创意为灵魂、以艺术教育和商业教育相融合为特色,培养面向未来、富有企业家精神的应用型人才的有效途径。

校企合作教学是应用型人才培养的有效路径。上海视觉艺术学院文化产业管理专业与德稻集团白福瑞(Florin Baeriswyl)大师工作室联合举办的“品牌战略与管理”实验班教学改革项目,已经连续几届招生,是开创性的整合工商管理、品牌管理、项目制这几个方面的全新教学架构体系。针对国内品牌和品牌教育面临的主要问题,培养未来品牌行业精英[7]。这也是对国际化办学模式和国际化人才培养模式的积极探索与创新,弥补了文化产业管理专业在该领域教育和市场的不足。

由德稻品牌战略大师——瑞士的白福瑞(Florin Baeriswyl)教授领衔,联合文化产业管理学院优秀师资、国内外品牌领域专家团队,对艺术类高校文化产业管理专业课程建设作了有益尝试。在师资建设上,从中外、行业与学术、跨学科等方面进行多层次、多元化配置,从而迅速提升文化产业管理专业专职教师的专业素质,并建立起基于新的教学理念的跨学科师资团队,突破同类高校教学师资结构单一而无法推动教学创新的问题。

三、文化创意产业管理专业的课程创新

1.构架文化创意产业管理专业的教学体系

(1)调整教学计划。按照基础通识、现场见习、专业教学和社会实践这4个模块建构课程框架,旨在改变单纯理论灌输的偏颇,融理论教学、案例教学和现场教学于一体,致力于创意与策划、实施与管理、公关与推广、艺术修养等能力的培养。

尤其是要提升实践性较强的商业管理学课程在教学中的地位,将市场调研、市场营销、财务与会计、商务英语、大数据与营销传播、创新与企业家精神等注重实践、强调操作的课程,列为通识平台主要课程。同时,将培养学生艺术修养、鉴赏能力、审美趣味的课程,作为学生的必选课程。

除面向各专业开设的课程外,还与基础学院合作,引导学生选修和艺术素养相关的课程,并且加强专业写作与专业英语的课时比重。同时,根据各专业方向的优势与特点设置系列课程,这些课程在性质、难度上具有相互支撑、前后相序的特征。

关于专业教学计划,具体如下(见图2)。

图 2 专业教学计划④

(2)优化专业课程体系。强调复合性与应用性,加强应用性课程。课程特色主要有3个方面。

第一,跨学科课程建设。涉及到经管类、社科类,以及设计基础、商务英语、案例实践等课程。实操性强、知识面广,将“硬性”课程(如研究方法类课程)与“软性”课程 (如创意、设计类课程等)相结合,尝试商业与设计、创新与管理的跨学科教学。

第二,以项目制教学带动教学改革。课程通过主题学习,将“孤岛”知识与项目实践相结合,主题多样,横跨不同行业。比如,与平面设计、产品设计专业等合作学期项目,学生可以经历从创意、定位到产品创新、沟通及广告等一系列品牌创建的实践过程。

第三,“艺术+商业”高起点课程研发。以点带面突出重点专业方向,融合艺术、商业及营销学和管理学中的最新动向。双语教学,重点推进商业技术课程研发,注重与业界领先企业和国际公司岗位要求与职业标准相契合,开发实践操作类的课程,推动本专业的教学改革。

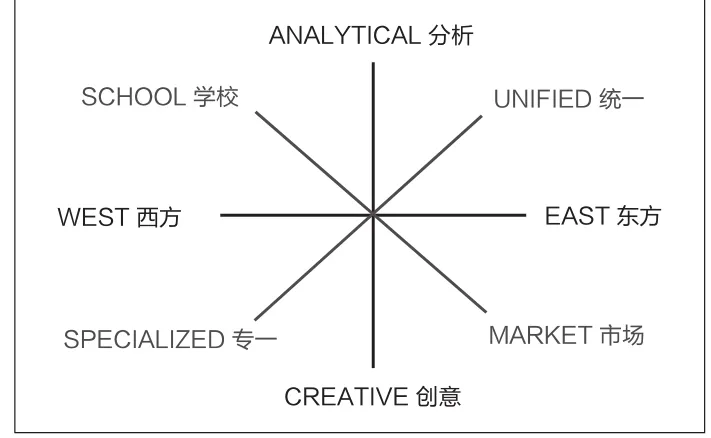

教学理念方面主要突出教学内容与教学方法的平衡,具体如下(见图3)。

图 3 平衡教学内容与教学方法的教学理念④

(3)改革培养模式,强化实践教学。文化产业管理专业教育过程中,由于所涉及的学科基础广泛而分散,很容易形成各专业方向各自为政、各门课程之间互不协同的问题,难以形成专业的合力。为了更好地实现人才培养目标,以调研能力、策划能力、传播推广能力、品牌塑造等方面能力为主线,将相关课程内容与教学、社会实践活动、专业实习和毕业实习紧密联系起来[8]。

第1学年,主要涉及人文基础、经管类、社科类、设计类基础课程,夯实学生专业基础,扩展学生学习视野。

第2学年,主要开设管理类、感知类、趋势分析等前瞻新型技能课程,使学生了解管理流程与实践操作方式。

第3学年,全面展开学期项目制教学,引入行业专家团队直接承担教学工作,让学生获得有关产业、创新、管理的专业技术。第4学年,学生“离校实习”,完成毕业创作。

与此同时,每学年贯穿最新动态的专题讲座、文化之旅等实践类课程,使学生不仅学习到专业知识,而且还能参与实践操作。

关于文化产业管理专业课程结构,具体如下(见图4)。

图 4 文化产业管理专业课程结构④

2.完善文化产业管理专业建设的长效机制

(1)针对企业转型、技术更新和社会需求变化的问题,及时更新课程内容和教学方法,不仅要让学生能够适应实际岗位需要,而且能够了解产业的发展走势,实现教学内容“应时”和“前瞻”的双重需要。这是对以往管理类教学有益的尝试与补充,可以拓展学生的就业面。

(2)实行“需、学、研、产”一体化教学,积极推动企业参与办学,邀请行业精英开展“现代师徒制实验”,教学融合行业信息,教学贯通社会需求。邀请企业、行业专家、学者任客座教授,成立校外专业指导委员会,充分发挥其管理与评估作用。与企业合作共建实训基地,以优胜劣汰和互动、互利、互助的合作为指导思想,实现企业(机构)与学校的透明、公平合理、社会规范化管理,建立其长效机制。

(3)师资队伍是保证专业建设的重要基础。上海视觉艺术学院文化产业管理专业按照专业方向的定位和特色,调整和优化师资队伍。

其一,吸引一流人才,严格按照课程需求和学校编制要求规划师资队伍。维持现有本科生数量,生师比仍保持全国较低水平。

其二,提高全职教师的教学能力、学术水平和实践能力。所有全职教师应均具有扎实的学术素养、文化创意产业实践经验,以及海外交流访学经历。同时,充实兼职教师队伍,聘请有丰富实践经验和理论基础的业界专家担任主干课程教学工作。

其三,设立“驻校专家”计划。主要聘请国际知名教授和产业精英,短期驻校,以工作坊形式,为本科生担任重点课程专题训练。并且,采用上海纽约大学(New York University Shanghai)“学术助理(GAF)”的做法,让青年教师担任学术助理,承担核心课程的教学助理工作。使文化产业管理专业形成了一支专兼结合、中外融合的高水平教学团队,最终保证专业建设的长效发展。

四、结语

当今世界正处于大变革时期,文化力是综合国力的重要体现,这预示着文化创意产业的发展将更加绚丽和充满挑战。上海视觉艺术学院文化产业管理专业的教学改革,经过几年的实践与总结,以“艺术+商业”的理念,整合工商管理、艺术设计、项目制这3个方面的教学架构体系,是一种跨专业教育的探索。

同时,文化产业管理专业创新型人才培养是一个系统工程,高校教育需要整合有效资源,依靠其他机构的支持与合作,才能形成协同效应,共同实现人才培养的目标。因此,文化产业管理专业在协同创新理念指导下,找到市场需求的缺口,结合高校自身的特色,促使教学观念的相互叠加,并且努力获得政府政策的扶持,加强校企合作建立实践基地。惟其如此,文化产业管理专业才能不断向前发展。

注释

① 参 见 :UNESCO ,CISAC , EY.Cultural times :the first global map of cultural and creative industries[EB/OL].(2015-12-01)[2017-04-13].http://172.16.24.173/unesdoc.unesco.org/ images/0023/002357/235710e.pdf.

② 参见:http://www.nyu.edu/.

③ 参见:http://www.northwestern.edu/.

④ 图1至图4来源:上海视觉艺术学院文化产业管理专业绘制.

[1]尚栩.文化创意产业为全球提供近3 000万个工作岗位 [EB/OL].( 2015-12-07 )[2017-04-13].http://news.xinhuanet.com/shuhua/2015-12/07/ c_128504404.htm.

[][]

[2]樊月龙,仲成春,李艳磊,辛萍,孟力,虞冬青,张丽恒.把握天津创意产业发展重大机遇[J].天津经济,2009(6):8-15.

[3]李军红.文化产业管理专业实践教学体系构建探析[J].教师教育论坛,2014(9):38-42.

[4]丁智才,贺莹.应用技术大学视域下地方高校文化产业管理专业发展探析:以厦门理工学院为例[J].广西师范学院学报:哲学社会科学版,2015(6):109-112.

[5]文产教育课题组.文化产业教育培训报告[A]//柏定国.2013:中国文化品牌评估报告.广州:世界图书出版广东有限公司,2014:111-125.

[6]范藻.新建本科院校专业建设的实践探索:以四川文理学院文化产业管理专业为例[J].四川文理学院学报,2011(6):128-130.

[7]白福瑞.更强品牌,更高价值:“新常态”下的品牌力量:首届中国品牌经济(上海)论坛嘉宾精彩观点摘录[N].解放日报,2015-04-28(08).

[8]宋丽丽.高校文化产业管理专业发展现状研究[J].人力资源管理:学术版,2010(3):48,50.

(责任编辑 孙玉萍)

Art + Business : A Preliminary Study on the Teaching Reform of Cultural Industry Management Based on Shanghai Institute of Visual Arts

With the global economic and cultural integration, the talent cultivation in cultural industry management major has had effects on the cultural industry sustainable development.Starting from the current situation of cultural industry management major in Chinese higher education institutes, then comparing to the same major of two selected American universities, we have investigated the teaching reform of the cultural industry management major based on Shanghai Institute of Visual Art.The study is to fi nd out ways to improve the cultural industry management education by adding characteristics of “Art + Business” and to put forward the concept of “Art + Business” application-oriented undergraduate education.The goals are approached from three aspects, namely the major reconstruction, cultivation programs and teaching practices.By this research, it is hoped to fi nd new ways and new methods to promote talent cultivation for Shanghai Institute of Visual Arts.

cultural industrial management;Art ;Business;teaching reform

J0-05

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2017.03.005(0027-08)

2017-05-08

闵洁,上海视觉艺术学院文化创意产业管理学院副教授。

- 设计艺术研究的其它文章

- 艺传古韵,此间有新意

- 论工业设计教育之再设计Redesigning the Industrial Design Education

- 设计师在设计过程中扮演的角色

—— 从计算机─设计师共生的角度出发What will be the role of designers in design process : from the viewpoint of designer-computer symbiosis - 地域文化的价值与公共主题公园的设计On the Value of Local Culture and Public Theme Park Design

- 戏曲动画角色设计

—— 以吕剧《马大保醉酒》人物形象设计为例 - 互联网设计服务平台商业模式及其运作机制分析*