芦沟堡写意

王承栋

在甘肃靖远县东北100余公里处的北滩乡东北部与宁夏中卫相连处,有一座古老的村庄,据传古时芦荡丛生,漫无边际,加之沟壑纵横,故称芦沟。村旁有古城堡,因地而名,称为芦沟堡。

芦沟堡是明代靖虏卫主要的军事堡垒,亦为西北防务要冲之一。其扣人心弦的传奇故事、独特的地理位置,久久地吸引着我,遂携几位好友两次探访。

城外的烽火台

车出平川,沿京藏高速东行,在王家山下高速,再沿国道109线到杜寨柯,转向北面乡间小道,绕道昆仑山、乱腰山,沿途经过塌墩子烽火台、兄弟民堡,即达芦沟堡。

芦沟堡东通一马平川的兴堡子川(古时称锁黄川),西控地势险要的永安城堡,北接连绵起伏的中卫香山,南望终年不化的千年雪峰,地势险要,“扼套酋之路,绾松疆之要”,久为兵家必争之地。

芦沟堡三面环山,南边地势最高,古时“高泉四五里,水草茂盛”,泉流涌出,汇流成溪,绕芦沟堡而过。溪水近堡处,有一山梁,绵延不断,形如巨龙,飞卧沉睡。堡南正对的山脉,因位置而称南山,又因山顶曾有无量祖师庙,俗称无量山。

南山山基多为岩石,少见黄土。其上,峰峦叠嶂,层出不穷,形势险峻。登上最高峰,周围群山尽收眼底,甚至沟壑、小道也清晰可见,且皆向芦沟堡汇集,成万山朝拱之势。芦沟堡建在地势较低、群山环抱的小盆地中,藏匿军队,极为隐蔽。

最高峰顶的山石土质与别处不同,有明显的人为痕迹。若用力踩踏地面,如同行走在鼓皮上,微有反弹,在不远处听来,隐约有声,似空洞回音一般。稍翻土皮,随处可见斗大的石头、砖块,偶有瓦片。再转山腰,可见一盗洞,薄薄的土层下面,全为石块修建的地基。显然,这里绝非一般的烽火台,该是一座规模不小的藏兵碉堡。或者说,正是人们传说中所谓的“空心楼”。

猜测间,有两位老人上山来,便赶紧向他们打听。老人说,他们是另一峰头上庙宇的看管者,在他们小时候,这座山头尚有古建筑存在,但又非庙宇。这也印证了我的推测——当年这里是一处观敌瞭哨的营房。

高峰东偏北50米,另有一峰,也是人为堆积而成,但不再是空心,仔细观察,可知此处正是一烽火台。峰下东面山坡,有五处人为小土堆,正如许多城堡附近的一烽五燧,其形式和水泉二十里墩、索桥堡的烽火台颇为相似。

峰西偏北50米处,又是一峰,其上有近年来修建的庙宇一座,背南朝北,供奉镇守北方的主神真武大帝。明代城堡,多在城外高台修建真武庙。真武大帝即中国道教神北方玄武帝,亦称玄帝,清代因避康熙帝玄烨之名改为元帝。

芦沟南山真武殿基主体看起来颇有年头,多数为古时砖石垒就。围绕庙宇一圈,古老的残砖断瓦处处可见:看庙的老人告诉我们,此庙正对芦沟堡城门,古庙与城堡同时修建,后毁于战火,新建庙宇位于原基,一如旧制。

南山三高峰基本成等腰三角形,且互为犄角,内外照应,均为明代边防城堡的建筑特色。登高俯视,山虽不高,然似刀削斧砍,或悬崖峭壁,或怪石嶙峋。山下有条小溪,自西南蜿蜒而来,水虽不深,清澈见底,却难断其源。极目望远,峰堡相连,山水相映,耳听野鸦嘶鸣,疾风怒吼,给人无限苍茫险峻之感。

可以想象,不遠处的芦沟堡在建造时,主持者内心有真武大帝护佑,有狼烟烽火报警,有将军士兵驻守,一定固若金汤,坚不可摧。然而,谁能料到,400年后的今天,竟会落得满目萧条,尽是沧桑。

历史的演义

借助于史料记载、残存的部分文物与老人们的讲述,我们的思绪飞到了400多年前的古代王朝。

元朝末期,统治者日益残暴黑暗,终于爆发了轰轰烈烈的元末农民起义。经过多年的南征北战,公元1368年,逐渐成长起来的农民军代表朱元璋称帝,建立了明朝,朱元璋即为明太祖。之后不久,他又命徐达、常遇春等北伐,攻占元大都(北京),元顺帝北逃,结束了蒙元在中原98年的统治。明王朝推翻了蒙元王朝,之后也曾多次征讨,但并没有彻底解决蒙元势力。

黄河之北的景泰老虎山和宁夏河套大漠地区就盘踞着蒙元的鞑靼部。对于这些残存的蒙元诸部落,史称北元。终明之世,这些蒙元残余势力一直广泛活动于黄河以北地区,甚至常常偷渡黄河,入侵内地,烧杀抢掠,袭扰百姓。最严重时甚至横行渭河流域,逼近长安,对明朝造成了严重威胁。为了抵御这些北元残敌,明王朝不得不在黄河边界设立卫所,修筑城堡、边墙(长城),靖虏卫正是由此应运而生。

据陇西进士、明万历户部主事杨恩《创建芦沟堡碑记》载:“靖虏介朔方、金城间,逼近虏巢。外则芦塘为其刍牧之场,内则芦沟为其出没熟道,腹地屡遭荼毒,当轴窃怀殷忧。”县志还记载:“先年外寇出没无常时,饮马芦沟水头,深入打剌池、干盐池等处抢掠为害。”“且四面乱山错落形势,晓确鼠穷狗盗隐伏潜匿其中,瞭望不易,往往乘虚而入,发不及觉。万历乙未秋,套寇从长滩水沟时常入犯。”

以上史料告诉我们,芦沟之北,蒙元势力着实不小。先前边疆防御为艰,北元银定成部落据此虽有300余里,但不时从喜鹊沟进入,侵夺沙古堆、苦水、白崖子等堡地,或者从中卫边隘黄沙岘、鸟笼岘、新旧高崖等地驰入,抢掠干盐池一带。其危害性已不仅仅限于对边境的骚扰,甚至威胁到明王朝对西北的控制。正因如此,这个时期芦沟的地理位置特别重要,修建芦沟堡迫在眉睫。

大司马魏公学曾上奏朝廷,请于芦沟要塞处设堡寨、屯戍卒,以消除外来入侵的耻辱。魏学曾,字惟贯,号确庵,泾阳(今陕西泾阳)人,嘉靖三十二年(1553)进士,官至兵部尚书兼副都御史,时任西北延绥、甘肃、宁夏三边总督。然而,万历二十一年(1593),正值东林党与内阁交锋的第一高潮期,政局动荡,朝廷误听谗言,先是将魏公“革官问罪”,后“还官归里”,竟致无人敢承担修建芦沟堡之责。

幸赖苍天有眼,靖虏卫兵粮道刘兑新任到位。刘公上任刚刚一月多,清点先前的公文时,发现人们对芦沟建堡有议,即亲自前往芦沟村,查阅勘探地形,预算修造工程。遂毅然定案,剂粮调停,并说服军门李公(如松)、抚台吕公,皆答应其事。接着调兵遣将,于万历二十四年(1596)二月始筑,历时半年,同年八月落成。之后虽历经明清更迭,一直为军事咽喉要塞之地。

芦沟堡因为就地取材,所以“财不甚费,民不慎劳,工不日成,兵不外徙,食不外增,一区画间屹然为腹地,保障居民宴然”。城堡建成之后,城周3里,城墙高达数丈,外置壕堑,内建楼台,公署祠宇,并有仓廒、营房等建筑,井然有条,炳然可述。

据《靖远文史》(2010年版)载,芦沟堡建成后,设守备一员,中军官一员,坐堡官一员,统领军丁907名,所管墩台19座,隘口七处,火器770位杆。辖有边墙18丈,无墙斩坡边数十里,虽为孤城,亦为要塞之地。包括后来于万历二十九年(1601)重修铁锁关、索桥渡,主要也是因为芦沟堡屯戍兵卒抵御外敌侵扰,必须贯通甘肃中部的交通要道,加强东西往来贸易。

想想芦沟堡修建之前,本地戍防日夜惊心,仍不免遭遇不测之祸。是堡之建,极大地加强了对北元势力的防备能力。为了战事防备与通讯畅通,芦沟堡周围山头同时建多处烽火台。从烽堡远望后山,若有敌情,则永安、芦沟、索桥、中卫、安西等城堡烽燧迅传,相互堵截应援,特别是松山之战,新的疆域既定,明军于此有堡可恃,北元则无机可乘。真可谓“有备无患,蓄其威养,其锐斯,安攘之胜算也”。

大明王朝修筑了自认为坚固的堡垒,加强了对外来民族入侵的防御,却忽略了对本国子民的关照。明末的社会矛盾日益尖锐,土地兼并极为严重,不仅地方豪绅抢夺强占土地,逃避粮税,朝廷、王公贵戚更像一座座大山,沉重的赋税徭役最终全落在贫苦的老百姓身上。

因为各种苛捐杂税不断增加,加之陕西又逢大旱灾,老百姓的生活越来越困顿,甚至无法生活,终于爆发了轰轰烈烈的农民起义。崇祯十七年(1644)三月十九日,李自成率农民军攻破北京城,崇祯帝在煤山自缢,明朝灭亡。然这当中,芦沟堡似乎平稳过渡,不见有所破坏的记载。

清王朝建立之后,芦沟堡逐渐成为内地。战事慢慢远去,农业生产得到发展,逐渐有了“芦沟的粮,香山的羊”之美誉。至清朝中叶,经大量移民,军队就地安置,人口增多,加之处于交通要道,芦沟一度盐商云集,富户星聚,出现了繁荣景象。

随着清朝末期的腐败,加之民族政策不当,同治三年(1864),陕西、甘肃境内爆发回民起义。同治五年(1866),战火蔓延到芦沟,芦沟堡城或许在此时被攻破,城堡只留下一堆堆灰土、瓦砾,诉说着不尽的悲哀和苦难。

“暗淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣”,如今这座历经浩劫的军事关隘、屯兵之地,积淀了厚重的历史文化底蕴,成为古城军事、祭祀、农耕、民俗等历史文化的载体。2011年12月2日,甘肃省政府发文,公布了第七批省级文物保护单位,靖远芦沟堡遗址和磨子沟三角城遗址、仁和张氏民居(仁和四合院)同时跻身第七批省级文物保护单位行列。

芦沟堡城内无井,城外有泉,水势细微,早先即为城内外军民赖以生存之根。这条小溪与芦沟堡患难相处,休戚与共,目睹了芦沟堡的兴衰沧桑,享受过太平岁月,遭遇过兵燹战火,曾为芦沟堡悲伤落泪,也曾为芦沟堡欢欣歌舞,不怕风暴,不畏挫折,至今默默陪伴着失落的古堡。

据看庙老人介绍,芦沟水曾经一度苦涩,人畜不饮,近年来,牛羊骡马开始饮食,可见水质好转。我们略尝,果有苦涩味,但并非难以下咽。水质好转,正是环境好转、景象祥和之兆,亦如正在被翻开的芦沟堡的古老历史与丰厚底蕴,让人无限遐想。

侠道柔情

清康熙年间的《重纂靖远卫志》中有一篇题为《芦沟别意序》的文章,文笔精练,饱含真情耐人寻味,亦令人钦羡赞叹。

《芦沟别意序》的作者为明代彭泽。据《明史·彭泽传》载,彭泽,明陕西承宣布政使司临洮府兰州(今甘肃省兰州市)人,弘治三年(1490)进士,孝悌父兄,为官廉洁,正直无私,忠心报国。他为人雄浑通达,富文才,精武略,历仕弘治、正德、嘉靖三朝35年,官至陕甘总督、兵部尚书,加赠太子太保,谥襄毅。彭泽作为文武双全的一代名臣,不仅在甘肃,就西北而言,也属罕见。

彭泽善作诗词,著述颇为丰富。早年在靖远法泉寺读书,其间写了《仙堤赋》及《东山八景》等脍炙人口的美文。《仙堤赋》对当时靖虏卫的地理位置、自然环境、物产、风俗、人物等现状进行了全面的叙述,对了解靖虏卫有相当的历史价值。《东山八景》描述靖远八处优美的风景,现今则刻在靖远北城人民广场的电视墙南,供市民、游人赏玩。

《芦沟别意序》作为一篇言辞淳朴典雅,感情真挚的赠别文章,虽未被其他文集所录,但其简洁明快的文字,记述中与友人冯禧之间互相交往的感人故事以及饱含真情的流露,读来不由令人钦羡赞叹,拍掌叫绝。

《芦沟别意序》介绍,冯禧,字景福,延绥(今陕西榆阳区)人,跟随父亲戍守靖远卫,因有家于此。靖虏卫因地处边塞,加之战争频繁,自古民风强悍,重武轻文,武官及其世宦子弟更是从来看不起读书人。然冯禧小时便刻苦读书,勤奋学习,连父母也不能阻止他。长大后,更是不远千里徒步到甘州(今甘肃张掖)、陕西凤翔等地拜名师求学。待学成后回到靖远,卫中年长有德行者、年少求上进者,遇到冯禧均如对待客人般尊敬他,许多人还把自己的孩子送去给他当学生,即使卫指挥使也不例外。

文中还提到,彭泽对冯禧的为人和学问仰慕已久,但直到明宪宗成化十九年(1483),二人同在西安参加乡试,始才相识,遂一见如故,并成为同窗。后冯禧因父丧回家,不再思谋仕途,于靖虏卫打拉池以教书为业,彭泽则继续求学国子监。

后彭泽自西安返回兰州,经过靖远干盐池时,由于长途跋涉,一路劳顿,身患重病,便到打拉池投靠馮禧。冯禧见状,熬汤喂药,精心疗养。孰料数日后,彭泽病情愈益加重,昏迷不醒,胡言乱语,身体忽冷忽热,大小便失禁。彭泽一病月余,冯禧总是守在旁边,“景福方同榻,不少避,衣不解带,寝食俱废者几日”,彭泽终于慢慢恢复知觉,病情回转。但当致谢时,冯禧则以“先是道义,其次国家”而婉拒报答个人,正所谓“虽天伦至亲,莫过之者”。其情其义,虽天地也为之动容。

明孝宗弘治九年(1496)闰三月,彭泽改刑部广东司,省亲路过靖远再访冯禧,有感于“道义交游,死生意契,金可革,石可烂,此情此徳,盖有终身佩之,奕世诵之,而不能忘”,遂作《芦沟别意序》。历史往往有着许多非常神奇的巧合,时与芦沟堡建成刚好相距100年,不知是偶然,还是天机。

冯禧与彭泽,一为民间书生,一为朝廷权臣,但其深厚交情,至今不失为佳话,而其求学精神和处世之道,堪称士林楷模。特别是冯禧博大的胸怀和高尚的品质,远胜许多自认清高之流。

从彭泽所写《芦沟别意序》可推测,冯禧当或家居芦沟堡,并不在靖远卫城。一则冯禧为卫中名士,彭泽对其“仰之甚久”,但直到“成化癸卯乡试,始相识于陕藩”,说明二人相距不近;二则古人写文章,就以分别地命名,故虽彭、冯二人相识于西安,冯救彭于打拉池,但均不以此为文章题目,而以离别地芦沟名之。

如此说来,正是芦沟堡一方水土,养育了笃志求学、克孝亲友、甘贫守义的一代名士冯禧。而冯公“非特笃于友道一端,又不特私惠余一人”的高尚品德,不仅感动着彭泽,其求学、孝亲、重友的节操尤为今人之缺失,实为我辈学习之典范。然,作为一方名士,除此之外,却再不见文字记载,又实为芦沟乃至靖虏卫之憾事。

芦沟人向来重视知识,崇文修德。芦沟后辈在感叹先祖的智慧、勇敢、热血之时,新修学校,教育后代。光绪二十六年(1900),已创设芦沟堡南山祖师庙私塾,而宣统元年(1909),靖远劝学所始乃成立。近年来,当地民众更是多方筹措资金,兴办教育。

祖师庙私塾为现芦沟小学前身。400多年来,芦沟堡历经风雨,已尽剩沧桑,然而建堡之时所铸的铁钟,因为在校服务师生,幸免一劫。据说芦沟小学的古钟响起,清脆入耳,悠扬动听,十里之外清晰可闻,鼓舞几代芦沟子弟孜孜求学,终成大器。如今,芦沟小学桃李芬芳,誉满陇原,不能不说是芦沟情缘再续,冯禧精神再现。

沧桑话古今

有种说法,开两门以上的城池叫作“城”,只有一个门的城池则叫“堡”,不知是否准确。

芦沟古堡与别处古堡稍有不同,它不在高高的山顶上,而是隐身低洼处。除去西面砂河流水冲刷而形成高高的悬崖,其余三面均在平滩上。远远望去,堡墙又高又厚,墙外挖了一圈壕沟,算是护城河了,或者就称护城壕吧。壕沟因年深日久,无人修补,车碾人踏,雨水冲刷,逐渐形成一道沟,仅比两边土地低下稍许,不再是昔日不可逾越的障碍。

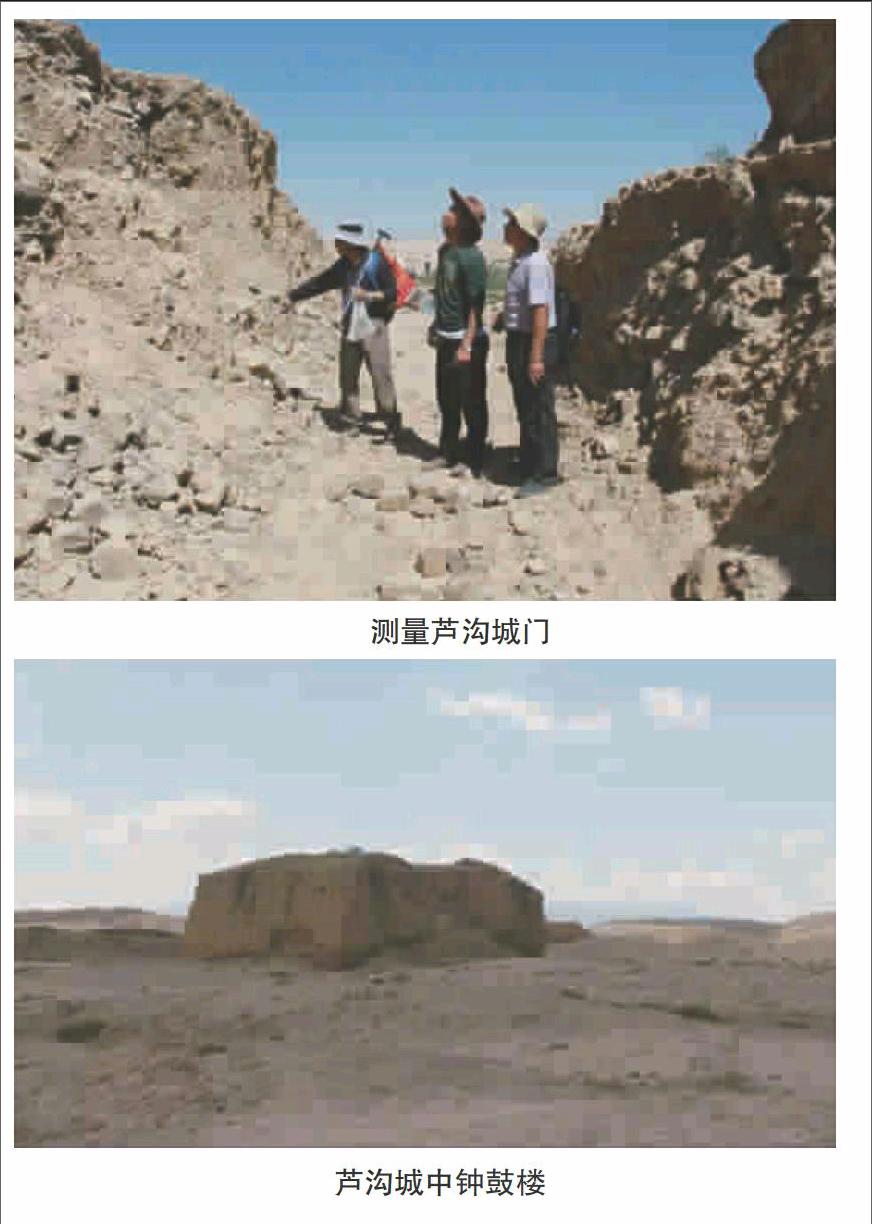

芦沟堡墙体是就地取材,用黄土夯筑而成,只有城门使用了条石和青砖加固。堡子不大,南北长800米,东西宽740米,仅南面有一城门,外有瓮城。墙基大约宽5米,墙高近10米,墙头宽处约3米,破坏的窄处则不足半米,甚至坍塌呈峰。

初次进入古堡,抬眼望去,除去城中心鼓楼的黄土地基还坚强挺立,其余一片空旷。再细看,到处是坍塌的建筑遗址,而且都是被火烧的痕迹。城内有几处较为高突之处,却是灰烬的堆积,似为生活垃圾,大概就是因为城外敌人包围而无法运出。如此想来,心中顿生莫名悲凉。

历史的云烟早已消散,我们对战乱也没有太多的概念,仅限于书本的记载。再次进入城堡,静静地走在城内,漫步城墙跟一周,寻找着历史的记载与昔日的痕迹,却发现,曾经的战火与硝烟,化作而今颓废的残痕。

远处的浓浓狼烟似乎还从烽火台升腾,耳畔的兵马嘈杂仿佛依旧在校场响起……苍劲而古老的城堡,历经风霜雨雪数百年,枪林弹雨几百载,再也没有当年的雄伟,城堡内留下的只是当年戍边生活零落的残片,让后世子孙从拼接的残片中,回味历史,见证当初。

车转回头,再看古堡,如同一个历史的见证者,它在这400多年中,历经了许多变化,也见证了太多无奈。在这诸多的无奈里,最重要的是那些摧残古堡的人。不论是昔日的北元势力,还是清末回民队伍,再到民国时期的匪徒,或许,他们也想做个顺民,最起码,想过上安稳太平的生活,然而,事与愿违。想来,在他们的行动中,不知有没有无奈与痛苦?

相传,辅佐明朝开国君主朱元璋的军师刘基(伯温)著《烧饼歌》,因帝问以天下后世之事若何?基答曰:“茫茫天数,我主万子万孙,何必问哉。”意思是天数已定,您有万子万孙,为什么要问这个呢?

中国自古乱治交替,王朝更迭,然而每一个皇帝都希望自己的天下能够万年永存,朱元璋也不例外。明朝自太祖朱元璋起,到明思宗崇祯皇帝朱由检为止,共历18位皇帝,270余年。而崇祯皇帝正是万历皇帝之孙。后人看来,这句貌似恭维的“万子万孙”却蕴含着对明朝气数的预言。尽管朱元璋也认为“虽然自古兴亡原有一定,况天下非一人之天下,惟有德者能享之”,但其继承者未必懂得,或者说,虽然懂得,却不一定能付诸实践。

其实,“万子万孙”本身就是一个模棱两可的话语。孟子早就说过:“民为贵,社稷次之,君为轻。”荀子则强调:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟。”唐太宗更是多次引用此语。倘若不关注老百姓的死活,再有强大的军队,亦不过形同虚设罢了。

古堡东南不远有一山坡,坡上有一块开阔地,背山面水,屹立数座古坟,犹如小山堆一般,当地人言,此乃当年镇守芦沟堡的刘镇台之墓。古坟下坡不远处,有一小桥,桥基为石条、供桌等拼凑,上有精美花纹雕刻,据说此乃来自镇台坟茔。桥上两块石板平行排列,宽不过3米,小桥如今连接古堡与新建道路,村中人们行走其上,笑声朗朗,分外开心。不知这是古為今用,还是文物的破坏?

城门外东南就是村落了,家家户户挨着山川依势而建,原名城门上。而今,随着引黄工程的建成,除去不多的几家外都迁徙到前面的平原水川之地,只剩下一些断壁残垣,久久地陪伴着古老而寂寞的城堡。站在高处向东望去,那一川开阔的黄土地,在黄河水提灌之后,正在初秋季节孕育着丰收。远处,炊烟像薄雾一般笼罩着村庄,家家安居,户户乐业,宁静地过着安康的日子,与破败的古堡相比,倒显得波澜不惊,欢乐而滋润。

历史的沧桑,时代的新韵,到底该怎样评说?或许,古老而具有丰富文化底蕴的城堡,与文明而正跨向辉煌明天的村庄,相得益彰,才能书写出更加灿烂的新春秋吧。