民国时期帽子的西化进程

胡 玥,张竞琼

民国时期帽子的西化进程

胡 玥,张竞琼*

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

民国时期(1912年-1949年),西风东渐,东西文化的碰撞使人们的服饰产生了新气象。文章检索了大量近代文献资料,从帽子的形制和产业入手,通过分析中、西帽子形制在民国不同时期的变化和流行趋势,以及旧、新帽业在民国不同时期的发展状况,从三个方面总结了民国时期帽子西化发展的规律,即帽子消费人群的扩大化、服装搭配的多样化和产业上由外及内的西化。

民国;帽子;形制;帽业;西化

近代中国开启了历史的新篇章,政府颁布的剪辫法令使人们对头部装饰有了更多选择,而帽子作为一种既能装饰又能保护头部的服饰自此更加受到了社会各阶层的喜爱。我国传统帽式和帽业受到“西风东渐”历史潮流的影响而日渐式微,民国时期帽子的形制及其相关产业都呈现出了西化的特征。

一、形制

(一)中式帽的式微与西式帽的兴盛——民国初期

民国初年,在舶来品和西方文化传播的影响下,西式帽开始盛行,尤其受到社会上层人士和知识分子的青睐。这些人社会影响力大,穿着受普通人追捧,于是当时不仅军警制服全用西式帽,普通人也将戴西式帽视为时髦和有身份的象征。尽管民初时外来的西式帽价格比较高昂,但稍有财力的人都会买一顶。虽然时代的变迁使得前清的各种官帽销声匿迹,但是一些曾盛行于民间的日常帽式仍然比比皆是,有许多安常习故的人仍然爱带着旧样式的帽子,尤其是一些中老年人。

(1)中式帽

前清时女子梳发髻,所以很少戴帽,而男子有辫,通常只有秋冬季才戴帽,所以中式帽大多是男子秋冬季的装束。其主要包括小帽、风帽、毡帽等。

小帽。前清时的小帽也叫瓜皮帽(图1)。其起源可以追溯到明朝,于清朝盛极一时,官吏和庶民日常几乎是人人一顶。秋冬戴的瓜皮帽缎制居多,春夏戴的则多为纱制。整个帽子通常为黑色,形态呈现为瓜棱形圆顶,由六块近似三角形的布缝制而成,下有帽边,帽边下有的缝有窄檐,有的则没有,帽边上有时会钉上玉翠宝石用来彰显身份和区别帽子的正反前后,帽子顶上钉有黑色或红色的结子。

图1 1933年《良友》小帽

风帽。又名风兜,是一种曾经在北方盛行的冬季防风御寒软帽,用者多为中老年人,帽子材料有夹、缎、呢、皮等,颜色多为深色,内部需套瓜皮帽,最初的风帽能披到肩背上,后逐步改良后只到脖颈处,民国后越来越少,到20世纪20年代后已经不常见了。

毡帽。原为大多为农民和市井劳动者所戴,形式多样,有的是圆顶略近于平顶的,也有大半圆形顶的,还有的有宽边帽檐,不但可以向上折遮挡阳光,还可以向下折护耳保暖,在北方地区,有时会为了御寒而在毡帽里衬一层皮毛。

总的来讲,民初时的中式帽材料主要是缎、纱、棉布、皮、毛毡等布料,帽子的形制比较单一,并且大多没有帽檐。

(2)西式帽

西式帽式样繁多,冬夏皆有,并且同样适用于女性,所以备受当时人们的欢迎,但其多为国外输入品或者仿制舶来品之形制。女性所戴的帽子都为西式帽,1930年人们对服饰西洋化的描述中提到:“(一)完全西洋化的:她们着西洋妇女的衣服,戴帽,露胸,丝袜……;(二)半西洋化的:她们着软绸的旗袍……,丝袜,革履,不戴帽,不露胸……。”[1]可见当时把女性戴帽子归为西洋化的体现。西式帽按材质可分为草帽、呢帽、绒线帽和皮帽等品类。

草帽。多为麦秆或各种草类编制成,是夏季最为盛行的品类(图2),包括粗草帽、巴拿马帽等,其形态也跟着人们的喜好一直在变,有浅顶阔边的,也有高顶窄边的。“上海男子每至夏令多喜戴草帽,询其何以故,曰:为遮阳光也。”[2]可见草帽其实用价值是遮阳纳凉;“而上海妓女间有作时下装束者亦皆戴草帽,然时已暮夜,草帽遮日光之效用已失,且每到晚间应征之际御极漂亮之包车疾驰马路以为大出风头。”[2]由此可见当时草帽不仅为实用,还具有着装饰作用,在当时引领着时尚潮流,倍受人们欢迎。

图2 1911年《民众评论》草帽

呢帽。由呢绒制成,原料为羊毛或兔毛,是冬天流行的帽品。因形似铜盆又被叫做“铜盆帽”,其帽子有檐,呢帽能风行我国一是由于人民生活程度增高,对于物质只要求渐渐向上所致,另一个原因则是因其确有胜过其他帽品之处,“一:其样式新颖,御用便利,二:质地精美耐用,三:质软柔,有抗日光风雨之功,四:富有弹性,不易褶皱。”[3]这使呢帽逐渐成为当时人们日用的必需品,据海关统计,1929年进口的呢帽价值约为三百五十余万两;但考1919年则仅三十余万两,十年之间,骤增十倍之多[3]。民国初期,呢帽大都来自国外输入,质量较佳者多为德意产品,其价格高昂,而价廉的普通货,则是日本运来。

绒帽。由羊毛线手工编织制成,通常是女性和儿童的装扮,没有帽檐,呈半球形,常在帽边装饰一些毛织的花片叶片等。毛线产生于欧洲工业革命之后,所以绒帽的创造也源于西方国家。

皮帽。由各种皮类制成,最佳者为水獭、貂皮,次为兔羊狐猫等皮。其主要的技术在于皮料的剪裁,之后用缝纫机进行缝纫。

民国初期,由于新旧制度的更替和人们对传入的新思想、新文化的接受能力不同,所以服饰装扮上也产生了较大差异。这个时期,军政界、学界和社会上层人士的装扮呈现出明显的西化发展趋势,这些人虽然日常也仍会戴小帽,但是家中也会备有西式帽。但是一些偏远地区和社会底层人民以及老年人仍然维持着封建时期的装扮,小帽仍然是他们的日常帽式。总而言之,民国初期是西式帽与中式帽并行的时期,但是中式帽颓势已有端倪,西式帽则表现出明显的流行趋势。

(二)新帽式的流行与丰富——民国中后期

民国中后期,西方文化已经渗透到了人们生活的方方面面,就是普通人也人手一顶西式草帽和呢帽。民国中期,市井里仍然能看见戴瓜皮小帽的人,但是小帽的材质由于外国泰西缎、法兰绒等新面料的输入而丰富了许多,风帽被各种新式皮帽取代。而西式帽子的大类并没有太大变化,只是面料、颜色和款式上变得玲琅满目,种类繁多,流行样式也与人们生产生活的变化息息相关,当时的报纸对妇女的流行帽式做了如此描述:“有许多时装是完全逐着潮流而已。汽车盛行了,妇女都把帽子的阔边剪去;飞行时髦了,妇女的帽子两边又挂了下来,贴着耳朵,像飞行帽的样子。”[4]抗日战争开始后,帽子的生产虽然受到了影响,但是流行的帽式却基本没有改变,然而这个时候,瓜皮小帽已经消失不见了。民国的中后期,帽子的款式基本已经被完全西化并发展到顶峰了。这个时期流行的帽子品类十分丰富,按材质可以分为草帽、白通帽、呢帽、皮帽等。

(1)草帽

民国中后期,夏季帽品的主要大类仍然是草帽,草帽发展到民国中期品类繁多,根据原料不同可分为:巴拿马草帽、金丝草帽、玻璃草帽、琅琊草帽、麻帽、麦梗草帽等。不同的草辫原料制成的草帽性能和价格也有很大差异。草帽的形制上的区别主要在于帽边的宽窄与帽顶是平顶还是圆顶,但通常都是仿制的国外的流行款式,颜色多为为白色、灰色、米色和杏色。

男士草帽。其中最流行的仍然是巴拿马草帽,正宗巴拿马帽原产于巴拿马,由当地的一种草编制而成,民初由英美及日本大量输入我国。其帽隔热效果好,极软极轻,可折叠于衣袋内。形制上来看,其平顶平边,帽上钉有黑箍。因为其款式简约,适应各种服装,所以深受各个阶层的喜爱。但是由于巴拿马草帽极佳的性能和材料的地域限制从而造就了其高昂的价格,使很多人难以负担,所以逐渐出现了各种仿制巴拿马帽形制的草帽,国产的琅琊草帽、麦梗草帽形制上多是仿制的巴拿马草帽,价格较为低廉。所以民国中后期,虽然巴拿马草帽的款式仍然十分流行,但是已经不是真正意义上的巴拿马草帽了。

女式草帽。品种样式很多,有平顶的也有圆顶的,有窄边的也有阔边的,有卷边也有平边的,再在帽子上钉上一些花边缎带,花样百出。其中最具有代表性的就是30年代风靡的美式大阔边草帽,帽边有一尺左右,可以上卷也可以下压,深受女性喜爱,当时杂志上经常可见女星戴这种草帽的照片(图3)。

(2)白通帽

白通帽又叫太阳盔(图4),最初由南洋输入我国,是一种白色的有檐遮阳帽,帽檐通常为硬纸糊成[5]。根据帽胎的材料可以分为白通草盔和软木草盔。

白通草盔分量很轻,由白通草编制成,裹面垫上布,外面蒙白布,通草因其空心,所以避热性好,白布还具有反射阳光的作用,所以避暑效果极佳。

白软木盔由水松木或白松木分割成瓜形的一片一片软木拼凑而成,外面罩上白布、白单丝布或白洋布,前后帽檐下垂。

(3)呢帽

呢帽是冬季主要的帽品之一。由欧美地区流入我国后流行势头便一发不可收拾。到民国中期,样式和呢料也越来越丰富,概观当时各大帽厂出产的呢帽式样,帽形主要是圆顶;帽边主要分为平边、卷边和切边;裹面上主要分为缎裹、绸裹和无裹;颜色上多为烟色、黑色和青色,也有的帽子因为呢料是芝麻呢或者花呢而产生斑驳的颜色。(图5)

(4)皮帽

皮帽中比较有代表性的款式是罗宋帽,也叫“风雪帽”,由俄罗斯传入我国,盛行于民国中后期。其由驼绒制作,是一种保暖性能很好的男式冬帽,尤为商人和老年人所喜爱。其无帽檐,帽顶有的装饰有绒球,帽墙成三翻式,把帽墙翻下,耳朵、后脑、脖子等都可罩罩进去。

概观民国中后期的帽子市场,西式帽已经成为主流,传统的中式帽由于形制的局限性而严重阻碍其发展,并最终被日新月异的西式帽所取代了。

图3 1936年《电声》夏季明星用品之草帽

图4 1933年《良友》白通帽

图5 1936年《作家》鲁迅先生的呢帽

二、产业

(一)旧帽业的衰落与新帽业的萌芽——民国初期

自国体改元后,西方文化的传入和新思潮的产生使得人们更加追捧新颖的帽式,从而导致了旧帽业的不景气。以天津帽业为例,天津旧时以瓜皮缎帽驰名,但是清灭民兴之后,开始扫除留辫的陋习,人们发型改观,自然对帽子的样式有了更加多样的需求,加之1915年起新文化运动的逐渐展开使得西方文化不断涌入,新式帽品应时兴起,对瓜皮帽的需求大大下降,旧式帽业渐渐衰落也在情理之中。

自清末开始的外货倾销和日本的贬价竞争促使中国帽业逐渐失去市场。1900年后,中国彻底门户大开,帽子市场充斥着外国货物。中国的旧帽业多为祖传的家庭工坊式进行手工作业,不但款式难以跟随潮流进行更新,手工生产的效率也难以和国外机械化生产相匹敌,加上英货泰西缎的大量输入,其价格只有中国缎的三分之一,旧帽业便吝惜工本开始用泰西缎做小帽[6],然而泰西缎光彩不佳导致小帽看起来大不如从前,同时帽厂克扣工资导致帽子做工质量下降,种种因素交织起来抑制了旧帽业的发展。这还不尽然,国人还很爱买日本劣质货,因其价格低廉。1908年输入香港的日本帽子约价值一万,1912年则激增至40万[7],其中包括粗草帽、巴拿马帽、毡帽和各种便帽。上层人士多带欧洲进口的帽子,其价格虽贵但是精美耐用,但是大部分国人通常不在乎其质量而只追求低廉的价格,所以日本帽子更符合国人的口味,使其在中国畅销无阻。日本的贬价竞争,最后几乎夺得了整个中国市场。随着呢帽的销路既渐增加,有一个旅沪的德国人,首先开设了一家制造呢帽坯的工厂,接着日本人也在上海开工厂[8],这使得旧帽业更没有了生存的空间。

1915年日本的“二十一条”使举国人士愤慨,继而纷纷开始抵制日货,振兴实业,我国新帽业也于此时开始萌芽。所谓新帽业,就是引进西方技术和器械,进行西式帽品制作的帽业。新帽式中草帽是最先开始国内生产的,早在民国成立之初,草帽业也随之起步,开始仿制国外样式进行生产。国货呢帽业的起步则相对较晚,呢帽一直依赖进口和在华外商生产,直到1931年前后,民众抵制外货十分激烈,导致当时外商的呢帽厂先后倒闭,但是呢帽销量不减,于是上海的国货华福、华升等厂逐渐兴起,并抓住机会扩大生产。但国货呢帽制作之初不会制作帽坯,帽坯即为帽子的半成品,需要进行加工来成为各种各样的成品帽。直到意大利开始出口帽坯,我国帽业恰好进口其帽坯进行加工,虽然仍需依赖进口帽坯,但是国货新帽业已经开始萌芽。

纵观民国初期的制帽产业,经历了“由手工制作中式帽的旧帽业,到中西式帽兼制的帽业,再到机械化生产加工西式帽的新帽业”这个过程,已经呈现出逐步西化的发展趋势。

(二)新帽业的发展与西化——民国中期

南京国民政府成立后,实行了以经济建设为主的政策,使得大批民族工业开始崛起,使得民国中期成为了工业发展的黄金时期,其中也包括了新帽业的蓬勃发展。其主要表现在帽厂数量的增加,帽坯进口量的增加以及成品帽进口的减少。

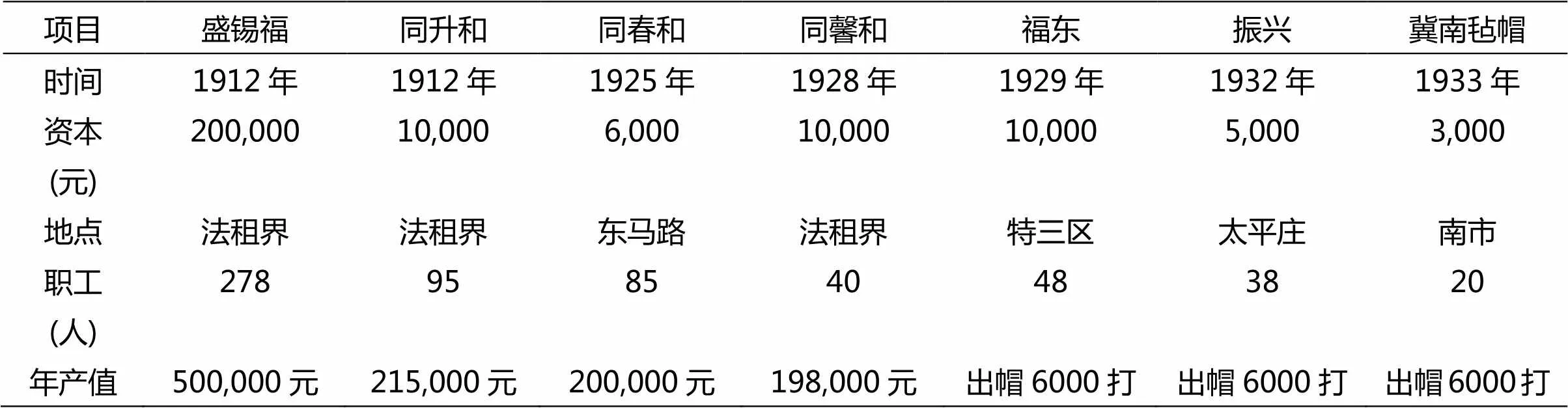

关于帽厂的数量增长以天津为例。截止1934年,天津除了1912年建厂的“盛锡福”和“同升和“两家大帽厂外,一直到1925年,都没有发展的很好的大型帽厂,但是自1925年起到1933年,天津增加了5家规模和产量较大的帽厂,相比于前几年已经增速很快了。(表1)

表1 天津新式帽业统计表[9]

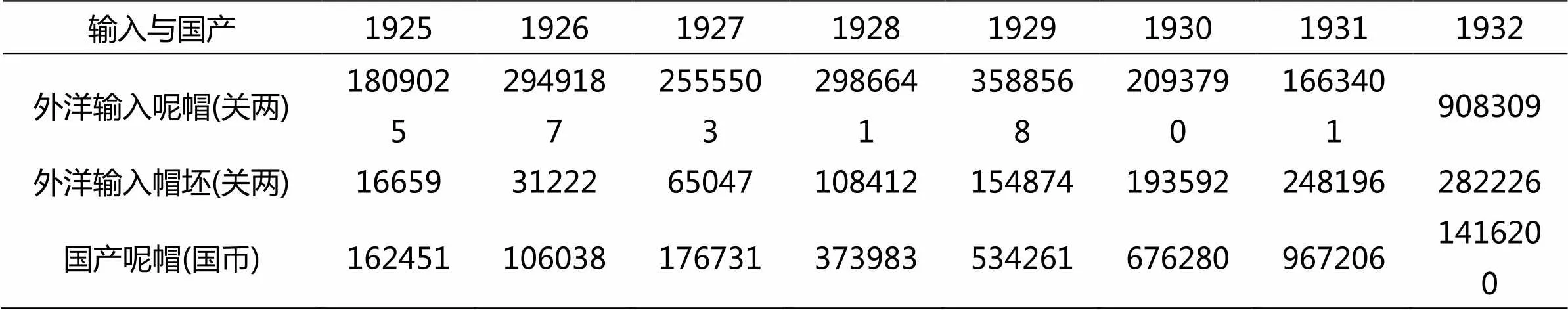

而关于成品帽与帽坯的输入,据海关统计,1925年以后外洋输入帽坯逐年增多,而1929年后输入的成品呢帽便开始稳定减少,说明我国帽业逐步开始掌握半成品帽与成品帽的加工技术。(表2)

表2 1925年-1932年外洋输入呢帽坯及国产呢帽价额表[3]

1930年左右,西方帽坯制作工艺的引进使得我国帽业基本实现了独立生产。帽坯的制作技艺上,1920年华福制帽厂购置机器自制帽胎后,聘请了一位德国技师来担任帽坯的制作,并派出了人员到国外帽厂进行学习与考察,此后数年,帽坯机器虽已经引进,帽坯开始能够在国内进行生产,但是具体技术仍然掌握在外国人手中。直到1929年,华福收购了外国人所办的帽厂,同时该厂赴日本考察帽坯技艺的人已经回国,便将德国技师辞退,厂里员工自行担任制帽坯,自此,该厂所出帽坯,皆由国人自造。其后新兴的呢帽厂所用的技师工人,也大都是从华福制帽厂做过而学出来的。之后利华帽厂与华生帽胎厂亦均能自制帽胎,利华也自用居多,华生则出售给同业,自此,我国的呢帽厂基本全部掌握了西方的制帽技术,不依赖进口帽坯也可以自己生产呢帽了。

(三)帽业的恢复与稳定——民国后期

民国后期经历了侵华战争后,大部分帽厂被战火摧毁,只有少部分在租界的帽厂才幸免于难,以上海为例,沪战爆发之后,直到1940年,上海最大的帽厂华福制帽厂因在虹口战区被日方占仍然未能复工,著名的帽坯制造厂利华也在虹口被毁[10]。战前在沪帽厂共存80余家,然而据1940年统计,上海所有制帽厂,已较战前减少不少,而产量也有所下滑,根据文献[10]统计数据,可以估计出上海1940年的产帽量大概为300万顶左右,而据1941年统计上海人口为1479726人[11],也就是说在1940年,去除销往外地的因素,上海的帽子产量远高于上海人口总量,做到人均一顶是没问题的。由此可见,虽然经历了战争,但是人们对帽子的需求却并没有改变,这也激励了战后帽厂积极恢复生产。

虽然战后帽业受到破坏,但是因为我国帽业当时已经基本独立生产,原料自给有余,所以恢复也比较迅速。但是由于战后原料价格上抬、人工费增加、银行借贷利息上涨导致了帽子价格的高涨,所以虽然产量下滑,但是营业金额却仍然上涨,1940年对于上海帽业的调查有如下描述:“近年上海之制帽厂营业,均尚发达。如以金额而论,各厂营业额均较战前高起一二倍不等,但其所销货物之数量则较以前减少,尽不止制帽业如此,即上海各业情形,战后亦大致相同也。”[10]并且战后政府提高了进口关税,一定程度上抑制了外国货物的在华倾销,为帽业的恢复和发展提供了保障。

三、规律

(一)消费群体的扩大化

西洋文化在中国受到追捧并不是一朝一夕形成的,着西洋服装的人群也是由少到多不断发展和扩散,最后成为国人的日常穿着之一。着西式帽的人也是如此。

从消费群体的阶层来看,是自上而下的传播与扩大化。早期西洋服饰的穿戴者表现出明显的阶级聚集性,从而导致西式帽的消费群体也有类似特征。清末时期,受到封建体制下严格的等级穿戴制度及发式的影响,戴帽的人群主要是在华的洋人和留洋归来的人以及少量的买办,这些人开启了在中国戴西帽的先河。到了民国时期,西帽的消费人群向上层社会和知识分子扩散,这些人社会影响力大,其穿着人们也乐于效仿,从而导致了西帽消费群体进一步向民间扩大化。而优伶娼妓也是西方服饰文化重要的传播者之一,这些人乐于穿着新鲜的服饰来驳人眼球,杂志报纸的宣传使得这些人最终引领了民间的时尚潮流,推动了包括西帽在内的西洋服饰在普通人群里流行。

从消费群体的地域上来看,是以中心向外发散的扩大化。因为广州、天津、上海等商埠的开放使得各通商口岸洋人洋货遍地,所以西帽的消费群体最初主要集中在各个商埠,之后逐步向内地推进和发散,以上海为例,上海作为民国时期最大的商埠,也是文化中心,引领着服饰流行走向,内地妇女的流行装束基本以上海的为转移,只是时间上有所推移而已。

(二)服装搭配的多样化

西方文化的介入,使近代服装变得中西交杂,种类繁多。西帽装饰性强,种类式样多使得其更容易与各种类型的服装相搭配。自此,帽子与服装的搭配表现出西洋化和中西结合的两种类型,而中西结合既有中式帽与西方面料的结合,也有中式服装与西帽的结合。

西洋化装扮的类型。西帽是伴随着西式服装一起流入中国的,所以西帽自然本就与西服相搭配。民国时期男士最常与西帽搭配就是西服、大衣,若搭配呢帽则偏正式,若搭配鸭舌帽则相对偏休闲。而女士的装扮则较为多样化,夏季女士多休闲装扮,穿连衣裙、丝袜,拎着小包、戴草帽,也有时髦的穿女式衬衫和长裤,带着白布休闲帽。冬季女士则穿大衣或者斗篷,戴着手套,头顶呢帽或者绒帽,有钱人则戴皮帽,一副富贵扮相。但这些完全西化的时髦女性只占少数。

中西结合式装扮的类型。民国时期,西方文化介入后与中国传统文化相结合产生出了很多新的装扮,中国传统缎纱制小帽因为法兰绒、人字呢、条格毛织物、花旗布等新式面料的流行,也更新了制作的面料,使其直到民国中期都没有被市场淘汰,争得了帽子市场的一席之地。而西帽与中装的搭配也随处可见,草帽、长衫、马褂是夏季市井常见的装扮,而知识分子也常将长衫,配以围巾、皮鞋、眼镜、呢帽草帽作为日常装束。

(三)生产技术的西化

从帽子的产业上来看,旧帽业属手工业,与高产高质的机械化生产相比明显竞争力不足。

随着工业文明的传入再加之西式帽的流行,旧帽业的衰落与新帽业的崛起都是不可避免的。而新帽业崛起的过程实际上就是生产技术西化的过程。制帽的核心技术是帽坯的制作。从最初进口外国机械和帽坯进行西式帽的仿制加工,之后聘用外国技师在国内进行帽坯生产,到最后派技师出国考察学习帽坯技术,归来后我国帽业终于实现了独立生产。纵观全程,从制帽款式到制帽机械最后到制帽技术,其实几乎是完全从西方照搬而来,虽说是国产化了,但是本质却脱离不了西方文化和技术的影响,制帽业的西化是由外及内的,一定程度来说民国时期的帽业被西方所同化了。

纵观民国时期,帽子的西化发展是有迹可循、有理可据的,西方的文化理念和工业文明对民国帽式的流行和帽业的发展产生了重大的影响。

[1] 秋水.谈妇女时装[J].民众评论,1930,1(1):14-15.

[2] 金.女子之草帽[J].图画报,1911,(11):2.

[3] 王家骧.制帽工业[J].机联会刊,1934,(95):38-39.

[4] 仲华.现代妇女的时装热[J].妇女杂志,1930,16(12):61.

[5] 佚名.广州帽业[J].染织纺周刊,1941,7(3):2950.

[6] 江九成.帽业[J].南洋商报,1910,(9):11.

[7] 汉声.日本帽之盛行于中国[J].协和报,1914,4(24):4-5.

[8] 宁贶.谈谈呢帽[J].工商新闻,1946,(9):2.

[9] 佚名.天津之制帽业[J].津浦铁路日刊,1936,(1560-1585):160.

[10]佚名.上海制帽厂业概况[J].上海商情报告,1940,(特781):6-7.

[11]李长傅.事变后和平区内之人口统计[J].申报年鉴,1944,年刊:383.

The Westernization of Hat in the Republic Period of China

HU Yue, ZHANG Jing-qiong

(School of Textile and Clothing Engineering, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

During the Republic Period of China (1912-1949), the Eastward Transmission of Western Sciences and the collision of the eastern and Western culture made people's clothes have a new look. The paper searches for a great deal of modern literature materials, starting from the form and industry of hats, through the analysis of the transformation and trends of Chinese and Western hat’s form and the development of old and new hat industry in different periods of the Republic, this paper summed up the transformation law of the hat’s western development of the Republic of China from three aspects, it is, the expansion of the hat consumers, the diversification of the clothing collocation and the westernization of the industry.

Republic Period of China; hat; shape; hat industry; Westernization

TS941

A

2095-414X(2017)04-0038-06

张竞琼(1965-),男,教授,研究方向:近代服饰史.