符号学视角下明晚期宫廷应景丝绸纹样的解析

雷文广

符号学视角下明晚期宫廷应景丝绸纹样的解析

雷文广

(绍兴文理学院 纺织服装学院,浙江 绍兴 312000)

结合相关历史典籍及考古资料,运用符号学理论,从图像的能指、所指及意指三个方面,解析了晚明宫廷应景丝绸所蕴含的文化内涵。研究表明:晚明宫廷服饰中应景纹样是节庆日所穿戴的纹样,其出现在明代晚期;应景纹样的出现,既有深厚的思想根源,又与明代的时代背景及社会意识形态息息相关;应景纹样是一个完整的符号系统,其符号的解读依赖于汉族共同的文化心理。该研究为传统节庆符号元素在现代礼服的传承与应用提供有益的借鉴和启示。

明代;宫廷服饰;丝绸;应景纹样;符号学

一、应景纹样的来源

把天与地与衣裳相对应,是中国先民适应原始宗教的需要,衣裳既有实用的一面,又有人神相通的象征意义。[1]汉代,董仲舒在儒家思想的基础上,提出“天人合一”的观念,成为我国古代造物思想根源之一,其理念是通过物来表现“天、地、人”的关系。在我国古代服饰制度中,通过服饰体现季节的更替由来已久,据《后汉书·舆服制》规定,皇帝服饰有祭服和常服两种,平时的朝服头戴通天冠,穿“五时色”的袍服,即春青、夏朱、夏末黄、秋白、冬黑,寓意祭祀东西南北四神和黄帝。[2]以后各代基本沿用了汉代“五时服”的服饰制度。

虽然我国古代有顺应天时的服饰色彩,但在明代前宫廷服饰中未系统出现用纹样对应节令。沈从文通过以《明宪宗元宵节行乐图》为例,并结合明历史资料对明宫廷应景纹样进行分析研究,认为“本图虽彩绘,五色鲜明,惟完成于宪宗时,还看不出后来这些新鲜花样。”又认为画中的内容是“当时是有意仿效民间过年风俗习惯,特备为帝王而准备。”[3]可见,明宪宗时期宫廷中虽然有年俗活动,但未出现应景纹样,宫廷服饰中用纹样对应节令应出现在明宪宗之后。其出现的原因主要有三方面:首先,明代晚期的应景纹样,延续古代服饰制度中“五时服”顺应天时的观念,“五时服”用色彩表现时节,而应景纹样是通过图形对应节令;其次,与明代晚期的时代背景和民间风俗有关,市民文化的发展促使民俗活动的兴旺,民间的民俗活动传入到宫廷,成为宫廷文化的一部分;再次,明代在服饰制度领域提倡恢复大汉文化传统,节庆日是汉族民俗文化的组成部分,用应景纹样对应节庆日符合了明代的意识形态及统治者祈求天下太平的心理。因此,晚明宫廷服饰中的应景纹样出现,既有深厚的思想根源,又与明代的时代背景及社会意识形态息息相关。

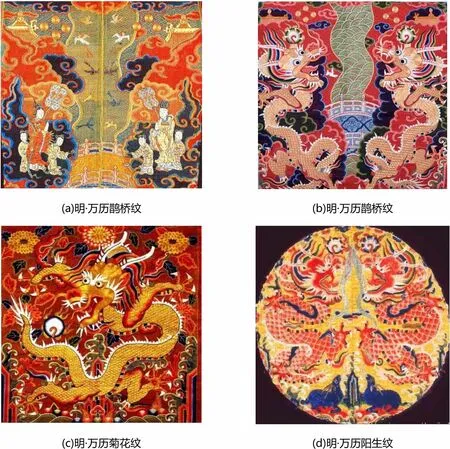

二、明代宫廷服饰中的时令纹样的艺术符号性

明代晚期,在宫廷中出现了顺应时节的应景服饰,成为宫廷中节庆日较为普遍的服饰,上至帝王、文武百官、妃子,下至宫女太监均穿戴有应景纹样的服饰。从定陵出土了两钟鹊桥纹样,纹样的构图布局基本相同,而纹样题材有所差异:一种是两龙纹隔桥相望为帝王穿着;另一种是牛郎与织女隔桥相望为宫眷所穿。(图1.ab)可见,应景纹样是宫廷节庆日普遍穿着的服饰纹样,上至帝王、文武百官,下至宫女、太监等。应景纹样具备符号的能指、所指、意指功能,既是自然存在的物质形象又具有表意的精神作用,故应景纹样是一种完整的艺术符号系统。

(一)应景纹样的物质性

应景纹样作为视觉符号存在于明代宫廷服饰中,其图形的表现取决于明代丝绸加工的客观物质条件。中国丝绸加工技艺经历宋元时期的发展,到明代,随着环太湖流域蚕桑丝织业迅速发展,丝绸精细加工技术空前提高。在明代宫廷丝绸服饰纹样中常用缂丝、刺绣、织金、妆花、孔雀羽线等精细加工技艺,为服饰纹样的加工准备了物质条件。应景纹样的设计及制作保留了明代宫廷服饰求精求奢的作风,纹样制作选材讲究、织造精细、装饰繁琐等,体现了典型的明代宫廷服饰纹样特征。明代晚期,市民文化兴起促使民俗活动活跃,吉祥意识越来越强化,图案意吉必祥,纹样表现手法趋于公式化。应景纹样的功能是顺应天时,营造节日的氛围。据《明史》、《明宫史》记载:正月宫眷内臣穿“葫芦景”补子,到正旦;十五元宵穿“灯景”补子;三月清明穿“秋千”补子;五月穿“五毒艾虎”补子;七月七夕穿“鹊桥”补子;八月中秋穿“天仙、玉兔”补子;九月重阳穿“菊花”补子;十一月“阳生”补子。[6]应景纹样的题材都与农历节庆日相对应,以突出节日喜庆氛围,是当时节庆日固定的表达符号,并对后世节庆纹样有着深远影响。

(二)应景纹样的精神性

服饰纹样图案追求装饰与内容的和谐统一,富有吉祥如意的文化内涵,是中国服饰艺术的主要特征之一。[4]由于构成明代宫廷应景服饰纹样符号元素是美与内容吉利的统一,纹样具有特定的含意,被赋予了特定的精神和文化内涵。应景纹样蕴含了装饰、吉祥、伦理、民俗、时令等多重意义。明代宫内的应景服饰纹样反映了以服饰顺应天时的思想,顺应天道是中国服饰制度的传统习惯,有深厚的思想根源,随着宋元理学的发展,延续至明代。[5]虽然,应景纹样的部分题材在历代服饰中出现过,但在宫廷服饰中系统的用纹样对应汉族传统节令为前代所未见。应景服饰纹样随中国农历节令的变换而选择有代表性的符号,用相应的图象体现民俗文化节令及神话故事,体现了汉族传统的风尚与习俗。

(a)明·万历鹊桥纹(b)明·万历鹊桥纹 (c)明·万历菊花纹(d)明·万历阳生纹

三、明代宫廷服饰中时令纹样的符号化特点

(一)纹样“能指”的形象性

索绪尔认为,符号的能指是沟通的物理手段或媒介,是事物呈现出的符号形式。明代宫廷应景服饰纹样以汉族传统文化为基础,借鉴和采用了民间的图案形式,根据汉族节日习俗,在服饰中绣制相应的应景纹样,例如灯笼、菊花、五毒纹、葫芦纹、寿字纹、月兔纹等图案。纹样的表现手法受到宋代院体花鸟画的影响,纹样偏重写实而简练,既便于工艺制作,又能达到强化装饰的效果。这些应景纹样根据汉族传统文化习俗,把生活中的物像进行概括、归纳,以条理化及秩序化的手法进行再现,把民间纹样造型的质朴与宫廷纹样构图的严谨融合一起,呈现出严谨、端庄、整齐之美。

应景纹样使用特定的图形符号,用直观的表现手法,把生活中的动物、植物、人物等最具有特征的造型和色彩进行提炼、概括,能让人立刻知道其“能指”的对象,以达到应景的功能,具有形象性的特点。为了形象的表达应景纹样的“能指”功能,对纹样使用了以下设计手法:首先,在造型上对生活中的物像进行条理化,把物像具有特征性的形态进行提炼及概括,省去繁琐的细节,使纹样更具形象性。例如“正旦”的图案是葫芦纹,葫芦的表现手法就是把葫芦的外轮廓进行概括;“重阳节”的图案是菊花纹样,菊花的原形十分复杂,而在应景纹样中菊花的表现手法是把菊花花瓣进行条理化,把条理化的花瓣进行反复排列,组合成盛开的菊花造型。其次,对纹样进行合理的联想。例如“七夕节”的图案是牛郎喜鹊纹,在牛郎织女的周围绣有腾云及仙阁,喜鹊在牛郎和织女间飞翔,从而让人联想到牛郎织女在仙界重逢的画面(图1.ab)。再次,在工艺上使用多种工艺手法,使纹样轮廓更清晰。在北京定陵出土的纱料和服装有50余件,其中有件重阳节所穿菊花龙纹方补(图1.c),在绣线上使用了彩丝线、花夹线、绒线、捻金线、孔雀羽、包梗线等6种绣线,在刺绣针法上使用了松针、正戗针、网绣、擞和针、钉线、接针、缠针及反戗针等12中绣法。单菊花纹样来说,在绣法上用绒丝线缠绕一根绒丝做的强捻线作成包梗线,以钉线法绣花瓣的勾边线、用反戗绣与正戗绣结合的方式绣花瓣里部、以接针绣绣叶茎;在绣线色彩上采用粉红、朱红、艾绿、孔雀蓝等,并用三晕色调配方法。各种绣法及绣线的综合使用,可以使纹样产生多样肌理及细致入微的细节,使花瓣边缘具有层次感和立体感,从而使物像轮廓更清晰。

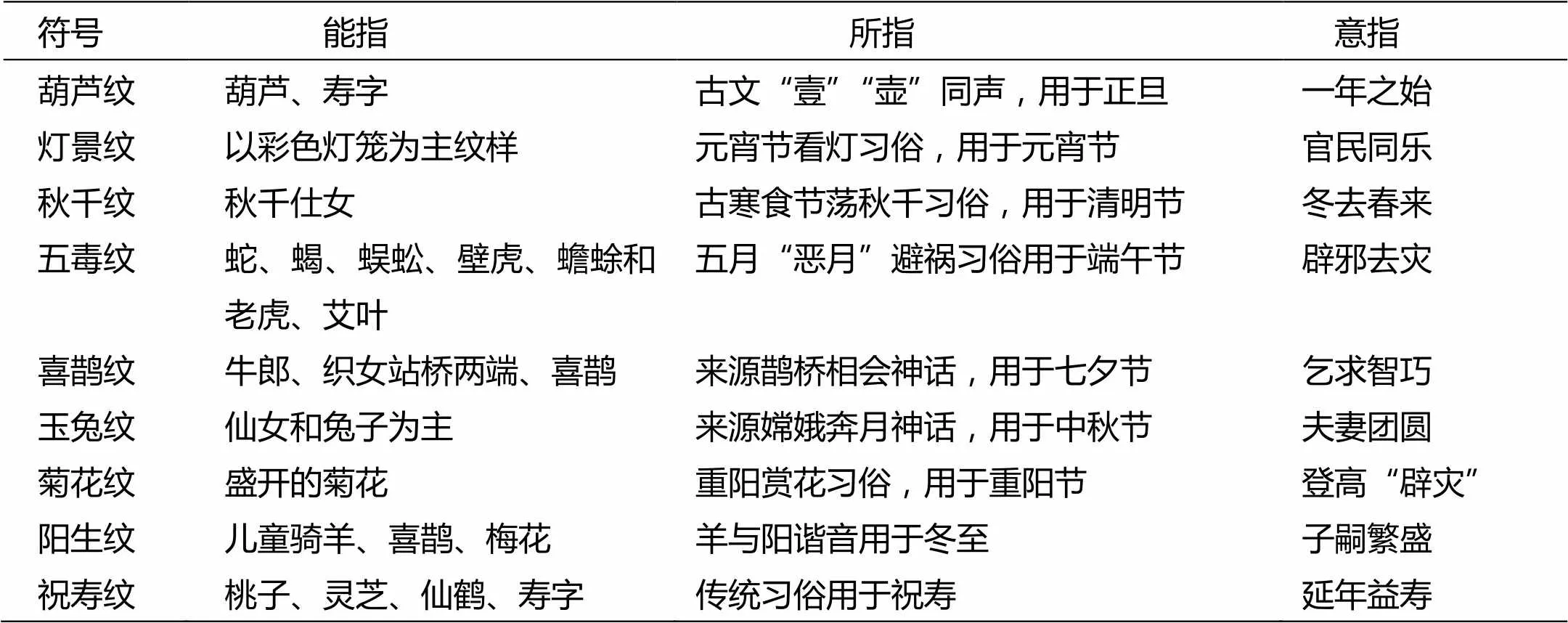

表1 明应景丝绸纹样符号的解析

(二)纹样“所指”的特定性

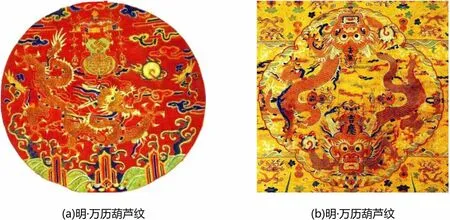

罗兰·巴尔特认为,任何一个符号都包括了“能指”和“所指”的两各部分。“能指”是符号的表达层面,是直接意指,“所指”是符号的内容层面,是含蓄意指。[7]应景纹样服饰是宫廷节庆吉服之一,作为吉服纹样,其“所指”具有特指性,每个节庆日都有相对的纹样主题,因而纹样能达到应景应节的功能(表1)。例如:五毒纹对应端午节、葫芦纹对应正旦、菊花纹对应重阳节等。苏珊·朗格认为,符号活动是人类内部经验的一种转换活动。符号从“能指”到“所指”,需要人类的各种经验的分析、归纳和比较。罗兰·巴尔特认为,符号的指码者和解码者有心灵的共同性和共享性。应景纹样从“能指”到“所指”的转变,是汉族文化长期发展积累及明时期对传统汉族传统文化推崇的共同文化心理结果。构造应景纹样“所指”的共同文化心理主要有以下三方面:首先,与汉族的传统习俗有关。如农历正月十五,汉族有赏灯挂灯的习俗,故元宵节用灯笼纹表示;其次,与汉族的文学典故有关。例如农历七月七,传说是牛郎织女在鹊桥相会,故七夕节穿鹊桥纹服饰。正旦,是一年的开始,东汉许慎《说文解字》解释“壹”从“壶声”,而“壶”与“葫”在古代发音和形都相似,因此,用葫芦纹代表正旦;(图2)再次,与汉族的农历节令有关。如冬至,是中国农历24节气之一,意味着冬去春来,阴气逐渐下降,阳气开始生发,阳与羊谐音,故用羊吐气来表示。(图1.d)

(三)纹样的“意指”的多样性

罗兰·巴尔特认为,意指是建立在能指和所指的基础上,符号在共同文化背景下更容易被解读。明代宫廷服饰中的应景纹样在理学发展的影响下,与意识形态结合紧密,其图形符号的意指关系是对汉族传统吉祥文化的总结。在纹样题材上,明代应景纹样利用象征、寓意、比拟、表号、谐意等手法,[8]体现了象征符号的典型特征。就应景纹样的形式而言,其意义在社会政治观念、价值观念、伦理观念、宗教观念的多重结合下,图形符号在表达特定的含意时,同时加入其它意义,以达到求吉纳吉的目的。例如,葫芦景用农历正月初一正旦节,表示一年开始之意。在北京定陵出土了多件葫芦景布料中,同样是葫芦为主要纹样,但是可以看出葫芦景表达的主题各不相同。其中有“福寿葫芦纹”暗花缎,在葫芦的轮廓中,添加了火纹、海水江崖纹、寿字纹等,故此纹样主题除了表达一年之始外,还隐喻江山永恒、牢固,吉祥绵延不绝;“万寿百事如意大吉”葫芦纹织金缎,在葫芦的轮廓及周边添加万、寿、百事如意、大吉等文字,其纹样主题有长寿、如意及吉祥之意。通过葫芦纹样与其它纹样的组合,从而使纹样的意指更加多样,体现了人们对美好生活的祝福与祈祷。(图2)

(a)明·万历葫芦纹(b)明·万历葫芦纹

四、结论

明代宫廷应景服饰纹样从“能指”到“所指”及“意指”的转变,呈现了共同文化心理在符号语意解码过程中的作用,也从内在反映出明晚期的社会政治、价值观念、伦理观念及宗教观念。通过对明代宫廷应景服饰纹样的符号学解析,得出以下结论:

(1)宫廷应景服饰纹样出现在明代晚期,成为宫廷中节庆日较为普遍的服饰,上至帝王、文武百官、妃子,下至宫女太监均穿戴有应景纹样的服饰。晚明宫廷服饰中的应景纹样出现,既有深厚的思想根源,又与明代的时代背景及社会意识形态息息相关。

(2)明晚期宫廷丝绸应景服饰纹样是一个完整的艺术符号系统,即是自然存在的物质形象又具有表意的精神作用,是一种民俗符号和节庆符号,反映了明晚期传统节日习俗。

(3)明晚期宫廷丝绸应景服饰纹样的“能指”具有形象性、“所指”具有固定性、“意指”具有多样性的特征,是宫廷民俗文化的组成部分。

[1] 诸葛凯.设计学十讲(1版)[M].济南:山东画报出版社,2006.100-118.

[2] 柳诒徵.中国文化史(上)[M].吉林:吉林人民出版社,2013.60-173.

[3] 沈从文.沈从文全集[M].太原:北岳文艺出版社,2002.470-473.

[4] 王熹.明代服饰研究[M].北京:中国书店,2013.172-173.

[5] 郑丽虹.明代应景丝绸纹样的民俗文化内涵[J].丝绸,2009,12:53-57.

[6] (明)刘若愚.明宫史[M].北京:北京古籍出版社,1980.

[7] 罗兰,巴特.流行体系,符号学与服饰符码[M].上海:上海人民出版社,2000.

[8] 黄能馥.中国服装史(1版)[M].北京:中国旅游出版社,1995.318-325.

[9] 缪良云.中国衣经(1版)[M].上海:上海文化出版社,2000.225-350.

[10]袁仄.中国服装史(1版)[M].北京:中国纺织出版社,2005.79-124.

Analysis from the Semiotic Perspective in Late Ming Dynasty Palace Festival of Silk Pattern

LEI Wen-guang

(College of Textile and Clothing, Shaoxing University, Shaoxing zhejiang 312000, China)

Combined with relevant historical and archaeological data, based on semiotics theory, from the image of the signifier and the signified and refers to the three aspects of function and cultural connotation of the patterns contained in the occasion. The research shows that:In the Ming Dynasty palace dress pattern was the festival occasion wear pattern, which appeared in the late Ming dynasty; There was palace festival of silk pattern, deep ideological roots, and was closely linked with the background and social ideology of the Ming Dynasty; the festival silk pattern was a complete symbol system, the interpretation of the symbols depends on the common cultural psychology of Han nationality. The study provides a useful reference and inspiration for the transmission and application of traditional festival symbols in modern dress.

Ming dynasty; silk; court dress; festival of silk pattern; semiotic perspective

K892.23

A

2095-414X(2017)04-0044-05

雷文广(1985-),男,讲师,硕士,研究方向:服装设计理论与实践.

浙江省课程改革项目(kg20160401).