炭火低温长焙对信阳红夏茶品质的影响

陈义,张洁

(1.信阳农林学院茶学院,河南信阳464000;2.河南省豫南茶树资源综合开发重点实验室,河南信阳464000)

炭火低温长焙对信阳红夏茶品质的影响

陈义1,2,张洁1,2

(1.信阳农林学院茶学院,河南信阳464000;2.河南省豫南茶树资源综合开发重点实验室,河南信阳464000)

以不同嫩度的信阳夏茶红茶为原料,在50℃的炭火温度下,对其进行0、3.5、7、10.5、14 h烘焙处理,通过感官审评和生化成分分析比较,探索炭火低温长焙对信阳红品质的影响,结果表明:炭火低温长焙能够改变信阳红夏茶感官品质,提高茶叶的香气,降低茶叶的涩味;同时在烘焙过程中水浸出物、茶多酚、茶红素、茶黄素、茶褐素、氨基酸、可溶性糖等物质均有不同程度的改变。

信阳红;低温烘焙;品质

Abstract:To explore the effect on quality of the Xinyang black tea made of summer tea fresh leaves at 50℃charcoal baking 0,3.5,7,10.5,14 h,by sensory evaluation and biochemical analysis,the result showedthat:the aroma of tea was increased and the bitter taste of tea was reduced;at the same time the water extract,tea polyphenols,thearubigins,theaflavins,theabrownine,soluble sugar and other substances were changed with different degrees.

Key words:Xinyang black tea;low baking temperatures;quality

信阳红创制于2010年,其加工工艺是在工夫红茶的基础上建立起来:鲜叶-萎凋-揉捻-发酵-干燥,春茶外形“条索紧细、干茶色泽乌润、金毫显露”,但由于信阳位于淮河上游,地处东经 114°06′,北纬 31°125′,属于江南北国,与南方茶区相比,温度较低、日照时间较短,导致夏季茶鲜叶叶绿素和茶多酚含量均较高,大部分红茶内质“香气甜香、微青气,滋味微涩、微发酵味”的特点,且品质不稳定,抑制了信阳红的发展,郭桂义等[1]对现有的信阳红加工技术进行总结,并从品种选育、工艺的优化和标准的制定提出自己的建议,本文以不同嫩度信阳红夏茶为原料,采用低温长焙,探索烘焙技术对信阳红品质的影响。

1 材料与方法

1.1 茶样

茶叶样品:信阳国际茶城。A:一芽一叶(生产日期5月7号)、B:一芽二叶(生产日期5月23号)、C:一芽二、三叶(生产日期6月7号),不同老嫩程度的信阳群体种鲜叶经摊放、揉捻、发酵、干燥加工而成的信阳红。

1.2 仪器与试剂

FA2104N电子天平:上海菁海仪器有限公司;TU-1901双光束紫外可见分光光度计:北京普析通用仪器有限公司;HH-S4型电热恒温水浴锅:北京科伟永兴仪器有限公司;GB4746-84远红外辐射干燥箱:上海浦东荣丰科学仪器有限公司。

酒石酸亚铁溶液、磷酸盐缓冲液、碱式乙酸铅、茚三酮试剂、蒽酮试剂、香荚兰素盐酸溶液等试剂:均为分析纯。

1.3 试验设计[2-4]

将木炭烧透至无烟为止,盖上草木灰,放上焙笼待其温度稳定在50℃左右,且无灰味,在焙笼先后分别放上茶样A、B、C各1 kg,每个茶样设置4个不同的烘焙时间:3.5、7、10.5、14 h,以不烘焙的为对照(整个过程通过盖灰的厚薄,把温度稳定在50℃左右)。

1.4 测定方法

1.4.1 感官审评方法

审评人员密码审评试验茶样,根据茶叶感官审评方法(GB/T23776-2009《茶叶感官审评方法》),用天平准确称取3.0 g茶样,150 mL沸水冲泡4 min,用评语和评分对其香气(25%)、汤色(10%)、滋味(30%)进行感官审评,评分满分为65分(每个茶样主要通过烘干处理,所以外形和叶底不作考虑)。

1.4.2 理化成分检测方法[5]

水分含量测定:GB8304-2013《茶水分测定》103℃恒重法(仲裁法);水浸出物的测定:GB/T8305-2013《茶水浸出物的测定》全量法;游离氨基酸的测定:GB/T8314-2013《茶游离氨基酸总量测定》茚三铜比色法;咖啡碱的测定:GB/T8312-2013《茶咖啡碱测定》紫外分光光度计法;茶多酚与儿茶素的测定:GB/T8313-2008《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》;茶黄素、茶红素、茶褐素的测定:分光光度法。

1.5 数据处理[5]

采用spss19.0软件对试验数据进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同烘焙时间茶样感官审评的结果

不同烘焙时间茶样感官审评的结果如表1所示。

表1 不同烘焙时间茶叶样品的感官审评结果Table 1 Sensory evaluation results of tea samples by different baked times

由表1可知,随着嫩度的降低,达到最佳品质烘焙时间逐渐延长,一芽一叶低温慢焙最佳品质时间10.5 h,综合品质得分58.2分,一芽二叶低温慢焙最佳品质时间10.5 h,综合品质得分57.5分,一芽二、三叶低温慢焙最佳品质时间14 h,综合品质得分57.3分,同时随着茶叶嫩度的降低,达到最佳香气、滋味和汤色的最佳烘焙时间也在不断的延长,一芽一叶最佳香气、滋味和汤色慢焙时间分别是10.5、10.5 h和14 h,一芽二叶最佳香气、滋味和汤色慢焙时间分别是10.5、10.5 h或14、10.5 h,一芽二、三叶最佳香气、滋味和汤色的慢焙时间均是14 h,主要是在炭火低温烘焙过程中,烘焙可以去除老气、青气等异味,发生焦糖化等反应,提高茶叶的香气;苦涩味的酯型儿茶素发生分解反应,异构化等化学反应,滋味由苦涩变得醇和,同时由于儿茶素氧化反应以及叶绿素被破坏导致汤色更加红艳明亮,但随着烘焙时间延长茶褐素增加,导致汤色品质先提高后下降。

2.2 不同烘焙时间生化成分的结果与分析

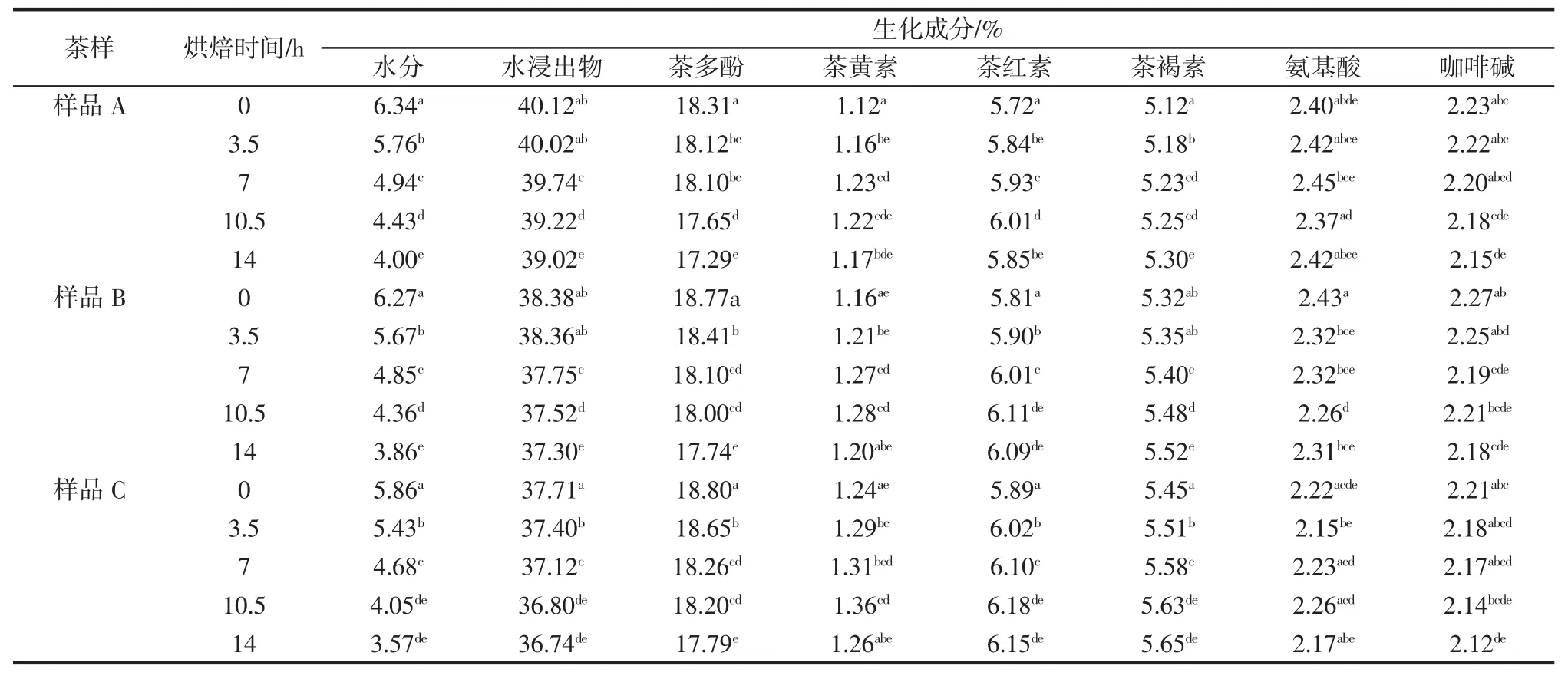

不同烘焙时间茶样化学成分分析结果如表2所示。

表2 不同烘焙时间茶叶样品生化成分分析结果Table 2 Results of biochemical analysis of tea samples by different baked times

由试验结果可见,低温长焙对其中大部分物质含量的变化具有显著性差异。样品含水量均符合GB/T13738.2-2008《红茶第2部分:工夫红茶》中规定(含水量≤7%),且含水量随嫩度降低而降低,不同烘焙时间对水分含量差异显著。

2.2.1 水浸出物

水浸出物[6-7]的多少主要反应茶汤的厚薄程度,其主要包括茶多酚、茶黄素、茶红素、茶褐素、氨基酸、咖啡碱、糖类等物质,含量的高低与品种、老嫩程度、季节以及加工方式等因素有关,GB/T13738.2-2008《红茶第2部分:工夫红茶》标准中规定其含量(水浸出物≥30%),由表2可见其含量随着烘焙时间的延长逐渐降低,样品A、样品B、样品C经过14 h的烘焙分别下降2.74%、2.81%、2.57%,主要因为在烘焙过程中部分物质发生氧化、异构化、分解等化学反应,致使水浸出物含量降低,茶叶品质提高。

2.2.2 茶多酚及其氧化产物茶黄素、茶红素、茶褐素

不同烘焙时间茶多酚含量变化见图1。

图1 不同烘焙时间茶多酚含量变化Fig.1 Changes of tea polyphenols content in tea samples by different baked times

茶多酚[6-7]对茶叶的品质起着至关重要的作用,其含量约占干茶重的18%~36%,主要包括儿茶素、黄酮类物质、酚酸、缩酚酸等物质,参与茶汤滋味和色泽形成,同时还参与干茶香气与叶底色泽的形成,由表2和图1可见:随着烘焙时间的延长,茶多酚均有不同程度的降低,样品A、样品B、样品C分别降低:5.57%、5.49%、5.37%。红茶加工过程中,茶多酚主要发生酶性氧化和自动氧化,在烘干过程中以自动氧化为主,形成黄酮、茶黄素、茶红素与茶褐素等物质,参与红茶品质的形成。

不同烘焙时间茶黄素含量变化见图2。

图2 不同烘焙时间茶黄素含量变化Fig.2 Changes of theaflavins content in tea samples by different baked times

茶黄素[6-7]是红茶的品质形成的主要成分,其含量约占红茶固形物的1%~5%,是红茶滋味和汤色的主要品质成分,是红茶汤色“亮”的主要成分,是红茶滋味强度和鲜度的重要成分,同时也是形成金圈的主要物质。由表2和图2可见红茶在低温长焙过程中,茶黄素先增多后减少,在烘焙过程中,茶多酚氧化使得茶黄素增多,同时茶黄素会进一步氧化形成茶红素,所以呈现出先增多后减少的趋势,但总体茶黄素还是不同程度的增加,对品质具有一定程度的提高。

不同烘焙时间茶红素含量变化见图3。

图3 不同烘焙时间茶红素含量变化Fig.3 Changes of thearubigins content in tea samples by different baked times

茶红素[6-7]深红色,刺激性较弱,是构成红茶汤色的主体物质,对茶汤滋味与汤色浓度起到极重要的作用。参与“冷后浑”的形成。此外,其还能与碱性蛋白结合沉淀于叶底,从而影响红茶叶底的色泽。目前认为茶红素形成主要有以下几个途径,儿茶素直接酶性氧化;茶黄素形成过程中中间产物的氧化;茶黄素的自动氧化或偶联氧化,由表2和图3可见:在低温烘焙过程中,茶红素与茶黄素一样先增多后减少,主要在烘焙过程中茶黄素自动氧化变成茶红素,同时茶红素会进一步氧化成茶褐素,但整体增加幅度大于茶黄素。

不同烘焙时间茶褐素含量变化见图4。

图1 不同烘焙时间茶多酚含量变化Fig.1 Changes of tea polyphenols content in tea samples by different baked times

茶褐素[6-7]是有茶黄素和茶红素进一步氧化聚合而成,深褐色,是造成红茶汤色发暗、无收敛性的重要因素,其含量与茶叶品质呈高度负相关,含量增加红茶等级会下降,在低温长烘过程中,茶黄素与茶红素不断氧化聚合为茶褐素,导致茶褐素不断积累,样品A,样品B,样品C在烘焙过程茶褐素分别增加3.52%,3.76%和3.67%,所以茶黄素、茶红素的增加导致茶叶的品质是先提高,后又茶褐素的增加导致茶叶品质不同程度的下降。

2.2.3 氨基酸

氨基酸[6-7]是茶叶主要呈味物质之一,是构成茶汤鲜爽味的重要成分,如茶氨酸具有鲜爽味,谷氨酸具有鲜酸味等,同时氨基酸还是参与香气形成中重要物质基础,苯丙氨酸经过氧化、脱氨、脱羧形成苯乙醇,同时在加工过程中氨基酸与糖通过形成糖胺化合物再分解参与香气的形成。氨基酸含量高低可以作为茶叶品质好坏的指标之一,其含量一般在2%~4%,样品A、样品B、样品C中氨基酸含量变化不规律,主要是氨基酸氧化、脱氨脱羧,导致氨基酸的总量下降,但同时蛋白质分解致使氨基酸含量增加。

2.2.4 咖啡碱

咖啡碱[6-7]是茶叶生物碱的主要组成部分,无臭,有苦味,属于茶叶的特征物质,其含量一般在2%~4%,在一定范围内,咖啡碱可以与茶多酚氧化产物形成络合物,构成茶汤鲜爽滋味的重要因子,对茶汤滋味的形成起着积极的作用,但咖啡碱的化学性质较稳定,熔点为235℃~238℃,在120℃开始升华,在加工过程中不易发生化学变化,如表2咖啡碱的含量变化较小。

3 结论与讨论

烘焙是人们来改善提高茶叶品质的常用技术,对红茶香气、滋味和汤色的形成至关重要,本文采用低温、慢焙的方法来探索低温长焙对不同嫩度的信阳红夏茶品质提高的作用,研究结果表明:低温长焙对红茶香气、滋味和汤色均有一定的提高,一芽一叶,一芽二叶,一芽二、三叶最佳品质烘焙时间分别是10.5、10.5 h和14 h,同时在烘焙过程中主要化学成分发生不同程度的化学变化,茶多酚氧化,氨基酸脱氨、氧化等化学反应,水浸出物、茶多酚、咖啡碱均有不同程度的降低,茶黄素、茶红素先增加后减少,氨基酸呈现不规律的变化,这与孙庆娜等[8]研究结果的化学成分变化规律较一致,但变化的幅度存在一定差异,这可能与采用不同的烘焙方式、烘焙温度,烘焙时间等因素有关,具体原因有待进一步研究。

[1]郭桂义,刘建军,聂东,等.“信阳红”条形红茶加工技术[J].信阳农业高等专科学校学报,2010,20(4):99-102

[2]龚淑英,张俊,王辉.烘焙技术对中低档绿茶滋味品质改善的研究[D].杭州:浙江大学,2010

[3]陈泉宾,王振康,邬龄盛.烘焙工艺对乌龙茶美拉德反应产物的影响[J].茶叶科学技术,2014(4):29-31,42

[4]游小妹,陈常颂.乌龙茶烘焙技术之我见[J].茶业科学技术,2007(4):54-55

[5]张正竹.茶叶生物化学实验教程[M].北京:中国农业出版社,2008:33-46

[6]宛晓春.茶叶生物化学[M].北京:中国农业出版社,2003:30-31

[7]郑月梅,郑德勇,叶乃兴.茶叶高温化学的研究进展[J].福建茶叶,2011,33(4):9-12

[8]孙庆娜,张丽霞,王小会,等.烘焙提香时间对功夫红茶品质的影响[J].中国茶叶加工,2012(2):20-22,27

Effects on Quality of Xinyang Black Tea Made in Summer by Low Baking Temperature and Long Time of Charcoal Fire

CHEN Yi1,2,ZHANG Jie1,2

(1.Tea Department of Xinyang College of Agriculture and Forestry,Xinyang 464000,Henan,China;2.Henan Key Laboratory of Tea Plant Comprehensive Utilization in South Henan,Xinyang 464000,Henan,China)

2017-01-20

10.3969/j.issn.1005-6521.2017.19.002

2015年度河南省高等学校重点科研项目(15B210009);2016年河南省科技厅指导性项目(162102110151);2017年度河南省高等学校重点科研项目(17A210027)

陈义(1980—),男(汉),讲师,硕士研究生,研究方向:茶叶化学与茶叶加工。