几种磁偏角文献的再探索

闻人军

(勃兰迈克公司,加州 佛利蒙市 94539,美国)

几种磁偏角文献的再探索

闻人军

(勃兰迈克公司,加州 佛利蒙市 94539,美国)

将磁针所指与表影、北极相比较,导致了磁偏角的发现。磁偏角古籍鱼龙混杂。所谓北宋杨惟德的《茔原总录》是一部元代伪书,其丙午针抄自胡舜申(1091~?)的《地理新法》。胡舜申《阴阳备用》刷新了盘针(即罗盘)的发明年代。隋至唐初已有《管氏指蒙》,后世增集注文,明代加入了北宋王伋的针法诗。此外,本文引入古地磁学界的研究成果,从新的角度探讨了悬疑已久的伟烈亚力之谜。

磁偏角 《茔原总录》 胡舜申 《管氏地理指蒙》 王伋 伟烈亚力之谜

古人将磁针测向与表影、北极相比较,发现了磁偏角现象。可惜早期磁偏角文献与堪舆书鱼龙混杂,迷雾重重。本文拟就几种重要的磁偏角文献,在学术界现有成果的基础上,做进一步探讨。

1 关于伪书《茔原总录》

沈括的《梦溪笔谈》曰:“方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。”[1]长时期内,学术界普遍认为上述沈括所言是历史上关于磁偏角的首次明确记载。

1983年,科技史家严敦杰(1917~1988)在《中国史稿》第5册中首次引用了《茔原总录》的材料,[2]产生了广泛的影晌,学术界一度将《茔原总录》视为发现了地球磁偏角的最早的明确记录。

关于《茔原总录》,王重民(1903~1975)遗著《中国善本书提要》有云:

《茔原总录》残 存五卷 一册 (北图)

元刻本[十七行二十八字(18.8×12.8)]

按是书不见著录,惟《文渊阁书目》卷十五载之,注云:“一部,一册,阙。”疑即据此本。卷端有司天监杨惟德《上表》,知为宋杨惟德撰进者。惟德撰进之书颇多,景祐间有《乾象新书》、康定间有《崇文万年历》,是书则上于庆历元年。全书凡十一卷,今仅存卷一至五。……由吾公裕序,杨惟德进书表。[3]

台北“国家图书馆”等则将由吾公裕列为作者。

1995年,美国学者韩森(Valerie Hansen)在《传统中国日常生活中的协商:中古契约研究》一书中说:“《茔原总录》,它可以看作是《地理新书》的简易缩写本。北京图书馆藏有严重破损的元本《茔原总录》。……《茔原总录》所描述的葬礼与《地理新书》非常相像,……其所载买地券文本也与《地理新书》所载相同,只是它用了一个元代的通用语——‘梯己’,以指称卖主拥有的土地。”[4]*此处“梯己”当指买地的私房钱。

2004年,日本学者宮崎顺子发表《元刻本〈塋原總錄〉の書誌的考察》。该文考察了《茔原总录》与《地理新书》的关系,但未提及胡舜申《地理新法》,指出由吾公裕*宮崎顺子之文记作“由吳公裕”。之序和杨惟德的上表均是伪作,推测《茔原总录》成书于南宋至元初。[5]

2014年,鲁西奇指出:《茔原总录》卷首有司天监杨惟德的上表,所署日期为庆历元年(1041),“此一上表之真实性实颇为可疑,即便此书果出于杨惟德之手,今见元刻本也可能经过多方改动,已非杨著之旧貌。”[6]

2010和2014年,刘未指出:《茔原总录》与杨惟德参与编《地理新书》一事有关,《茔原总录》卷1的大部分内容“实际上袭自安徽绩溪人胡舜申于南宋绍兴乾道间所撰《地理新法》一书”,“《茔原总录》系元人裒集宋代南北方地理书及礼书,并适当加以修订”。[7]2016年,余格格“据《茔原总录》的著录情况、篇章内容以及与北宋《地理新书》的比较,认为此书乃后人托名所作,其成书时间当在宋末元初”。[8]*下文所引余格格之文均出自同一文献。

笔者也发现《茔原总录》一书确实疑点多多,著者和年代都属伪托。现以学术界已有研究成果为基础,略作补充。

台湾“国立故宫博物院”《茔原总录》藏本卷首题有“中散大夫……赐紫金鱼袋臣由吾公裕奉敕撰”,接下来是公裕之序。杨惟德和由吾公裕两人相差约一个世纪,都以《茔原总录》的作者自居,不合情理。

《茔原总录》之名首见于至大四年(1311)。元代《通制条格》卷28曰:“至大四年(1311)正月,……阴阳教授于《地理新书》并《茔原总录》券式内照得。”[9]文中未提及《茔原总录》著者是谁。

现存最早提到作者系杨惟德的,可能是余格格文中所说的明初《永乐大典》。《永乐大典》卷20197曰:“《总录》云:‘四杀者,寅午戌,火之位。……’说见杨惟德《茔原总录》。”

现存最早称由吾公裕为作者的,可能是明朝隆庆年间(1567~1572)徐善继与徐善述兄弟刊行的堪舆书《地理人子须知》。其文曰:“又考宋中散大夫(田)[由]吾公裕同司天监杨维德奏编《茔原总录》,首编五行,云:‘洪范者,此名大五行,盖五行之变体也,古今用之,极有征验。阴阳之妙,有不可诘。此殆如医家之用五运也,故今遵用之。’此与《百川学海》等书之说同。 ”[10]*今校正引文并重新标点。

关于由吾公裕,《新唐书·艺文志》载由吾公裕著《葬经》三卷。宮崎顺子认为:如果唐代人由吾公裕是作者,则《茔原总录》就成书于唐代,与书中宋元讯息不合,故此序是伪托由吾公裕之作。

由吾公裕《葬经》 一度流传,受到重视。如《宋会要辑稿》礼37云:“[乾兴元年(1022)六月]十六日,王曾等上言:得司天监主簿侯道宁状,按由吾《葬经》,天子皇堂深九十尺,下通三泉。”[11]由吾公裕《葬经》的不少内容收入了北宋王洙等编的《地理新书》,全书则已散佚。黄永年的《唐史史料学》指出,《新唐书》的十个志在内容上和《旧唐书》出入最大的是《艺文志》,《旧唐书·经籍志》只记到开元时,《新唐书·艺文志》则记到唐末。[12]由是观之,由吾公裕《葬经》三卷当作于唐朝灭亡(906)之前。推想906年即使著者由吾公裕20岁上下,到庆历元年(1041)也早超过了150岁,怎能还为《茔原总录》作序撰文? 况且《茔原总录》由吾公裕序的内容明显抄自南宋初胡舜申(1091~?)《地理新法叙》。

余格格文指出:“由吾公裕序乃后人托名而作”。卷首托名司天监杨惟德撰于“庆历元年三月”的《上表》也是假的,“庆历改元是辛巳年(1041)十一月事,尤不应于三月预知改元为庆历,此表之真实性存疑。”笔者疑“杨惟德上表”所记“庆历元年”(1041),是作伪者据王洙《地理新书序》推算杨惟德进呈地理书的年代,玩了一点花样,反而弄巧成拙。

那么作伪者是何许人也?元代《大元圣政国朝典章》(简称《元典章》)卷9吏部3“试选阴阳教授”曰:元贞元年(1295)二月,试选“阴阳教授,令各路公选老成重厚、术艺精明、为众推服一名,于三元经书内出题”。这三元经书是指“婚元:(占)[吕]才《大义书》;宅元:《周书秘奥》、《八宅通真论》;茔元:《地理新书》、《茔元总论》、《地理明真论》。”([13],吏部三,官制三,阴阳官)

宮崎顺子认为《茔元总论》是否就是《茔原总录》尚有检讨之余地。刘未以为《茔元总论》当即《茔原总录》,余格格“疑《茔元总论》为《茔原总录》之别称”,笔者则认为事情并不如此简单。“杨惟德上表”所记“庆历元年”(1041),是作伪者据王洙《地理新书序》推算杨惟德本人进呈地理书三十篇的年代,他岂能不知杨惟德与由吾公裕非同时代人,焉能同编?今疑《茔元总论》只有“杨惟德上表”,无由吾公裕序。后来,另有人加了由吾公裕序和其他一些材料,变成了《茔原总录》。

元《通制条格》卷28“杂令”之“铭旌忌避”条曰:“至大四年(1311)正月,尚书省刑部呈:二宅陆妙真出殡刘万一时信笔差悮,于铭旌上书写‘千秋百岁’字样。阴阳教授于《地理新书》并《茔原总录》券式内照得,虽有该载上项字样,理合回避。” ([9],320页)这则记载说明,至迟在1311年已有《茔原总录》。

查《元史》卷81志31“选举一”曰:“世祖至元二十八年(1291)夏六月,始置诸路阴阳学。其在腹里、江南,若有通晓阴阳之人,各路官司详加取勘,依儒学、医学之例,每路设教授以训诲之。其有术数精通者,每岁录呈省府,赴都试验,果有异能,则于司天台内许令近侍。延祐(1314~1320)初,令阴阳人依儒、医例,于路府州设教授一员,凡阴阳人皆管辖之,而上属于太史焉。” ([14],志31,选举一)

元初阴阳学受到重视,地位比肩儒学、医学。阴阳人自然增多,需设教授训诲、管辖,隶属太史。阴阳伪书充斥市场。《茔原总录》卷5“伪书篇第十四”就罗列了五十多部宋元伪书,并说:“右前伪书并系私本印行,亦不经台官集定。纵有妄托司天监名目又不言何朝代,乱生穿凿,增益拘忌,并与正书交杂。臣闻物正影正,形邪影邪。阴阳书近世以来渐加讹伪,立邪为正,以短蔽长,朱紫相凌,黑白杂糅。……臣谨□上言颇有補于世也。伏望开板施行,止一为定。”([15],卷5,伪书篇第十四)作伪者借杨维德之口,实为元代茔元官书开路。一部伪书而能被官府较快接纳成为通制,该有上下畅通的渠道。

没想到,这时会半路上杀出个程咬金来。一个清脆的女声在门口响起:“海总,竹姐,潇洒啊,何不来个烛光晚宴,岂不更加浪漫?”马丽亚端着一杯酒,走进了包厢。

联系到前文引述的《元典章》“试选阴阳教授”,《通制条格》“阴阳教授于《地理新书》并《茔原总录》券式内照得”,笔者推测阴阳教授、阴阳先生之流,既有作伪的动机,又有作伪的条件和推出的人脉,可以说嫌疑最大。

2 胡舜申《地理新法》和《阴阳备用》

胡舜申,字汝嘉,安徽绩溪人,正史无传。《苏州府志》曰:“胡舜申,绍兴间(1131~1162)自绩溪(今安徽绩溪)迁于吴,通风水阴阳之术,世所传江西地理新法出于舜申。尝行郡四郭而相之,以为蛇门不当塞。作《吴门忠告》一篇。”([16],人物“艺术下”)《全宋文》收有胡舜申的几篇著述,并加了一个小传。胡舜申75岁时写了一篇《乾道重修家谱序》,据作序日期可推算出他生于1091年。胡舜申官至朝议大夫、舒州(今安徽安庆)府判,著有《地理新法》、《阴阳备用》、《吴门忠告》等。其《地理新法叙》曰:

予顷丁家艰,择地营葬。初未晓阴阳地理之说,遗俗工为之,多不可人意。叩其所用之法,即迂陋而鄙缪者也。因究求古人用心立法之善者,凡地理家书无所不窥,才获此妙诀。推研淘汰,似能彻奥。其法盖祖于青囊,而宗于郭璞。明于曾杨一,而衍于月师。其大要,经之以五行生旺死绝,而纬之以九星。此盖选集鼓闻,广以新意,著论二十有三篇。因以名之曰《地理新法》,即举旧而新之也。[17]

《地理新法》作于1150年前后数年间,刻于建阳。国内稀见流传,传入朝鲜半岛后,备受重视,很有影响。朝鲜时代申钦《象村先生集》(1635)卷34“风水家说”曰:“我国地术,专用胡舜申,曾见祖宗朝实录,……只崇用胡舜申,永为定制,至于今不替。故公私相地,生徒讲习,皆主此书。”[18]韩国首尔奎章阁藏有晚明朝鲜活字本、清重刊本和一种清抄本。2004年比峰出版社出版了金枓圭译注的《地理新法》,书末附有抄本的影印件。

《地理新法》卷下“主山论第十五”曰:“然则何为而可以辨主山无失乎? 曰:‘当用丙午针,於其处,正中而格之。’必用丙午针者,以天地四方中分之。阳生于子,自子至丙为左;阴生于午,自午至壬为右。故特取丙午壬子之间,乃天地之中,南北之正也。格于其处之正中者,公舍,则以厅事为正。神佛之祠,则以大殿为正。宅,则以堂为正。塚,则以圹为正。又皆于其心而定之也。”([17],卷下2b页)

虽然作伪者将文字稍加变动,中间插入了立表测影的一段话,《茔原总录》与胡舜申《地理新法》丙午针之文显然同出一源。余文以为:“相较而言,《地理新法》仅描述了天地南北之正在二十四方位之丙午壬子之间,即明白直指磁偏角现象的存在,并无再多论述。而《茔原总录》则继而探讨如何通过磁偏角测量南北之正。”事实并非如此。

胡舜申《地理新法叙》曰:“凡地理家书无所不窥,才获此妙诀。……此盖选集鼓闻,广以新意,……即举旧而新之也。”([17],地理新法叙)细察胡舜申的用语:“然则何为而可以辨主山无失乎? 曰:‘当用丙午针,於其处,正中而格之。’必用丙午针者,以天地四方中分之。……故特取丙午壬子之间,乃天地之中,南北之正也。”文中“曰:‘当用丙午针,於其处,正中而格之。’”应是引用别的地理家书之言(今疑传本《地理新法》此处有误,“当用丙午针,於其处,正中而格之”之句应校改为“当用丙午针,於其止处,正中而格之。”)。从“必用丙午针者,以天地四方中分之”起,是胡舜申谈自己的观点。《茔原总录》与《地理新法》相比,除了立表测影的一段话,只是作了文句改动,以掩饰作伪,磁偏角知识并无新意。其立表测影之法,画圈多重,“一如日月之晕”,与《元史·天文志》“正方案”所载“正四方”用内外规法相似。

《宋史·艺文志》载“胡舜申《阴阳备用》十三卷”。王重民《中国善本书提要》收录一元刻残本《胡先生阴阳备用》,即《阴阳备用》,存7卷。这残存的卷7至卷13现藏台湾“国立故宫博物院”。

清乾隆时编撰的大型选择通书《钦定协记辨方书·论用盘针》(1741)载:“通书曰:盘针之法,汉初只用十二支,自唐以来始添用四维八干。古歌云:缝针之法壬子中,更论正针子亦中。又胡舜申《阴阳备用》云:闻诸前辈言盘针之用,当以丙午壬子之中者为正。”[21]由此可见,至迟12世纪中叶出现了“盘针”的明确记载,“盘针”即罗盘,比曾三聘《因话录》的“地螺”要早约半个世纪。因为“盘针之用”不是胡舜申的发明,而是“闻诸前辈言盘针之用”,“盘针”的出现当更早。“盘针之用,当以丙午壬子之中者为正”,指的是子午、丙壬间缝针。而《因话录》除了缝针外,还同时提到了子午正针。

另一本值得讨论的磁偏角文献是《管氏地理指蒙》。

3 《管氏地理指蒙》和王伋针法诗

题名三国曹魏术士管辂(209~256)著,实为后人所集的《管氏地理指蒙》(本名《管氏指蒙》)今存两种本子。一为明万历八年(1580)刻本《管氏指蒙》,分卷上、卷下,共100条目,浙江省图书馆藏,题魏管辂公明著,隋萧吉、唐袁天纲、李淳风、宋王伋同注,明新安汪尚唐校正、汪尚赓补注,书前有“管氏指蒙序”、“李淳风表奏”、“朱允升序”、“王伋后序”,书后有汪尚赓“管氏指蒙跋”,已收入上海古籍出版社影印的《续修四库全书》。“中国哲学书电子化计划”所收北京大学图书馆藏本同。另一为《古今图书集成》本《管氏地理指蒙》,序跋仅有“管氏本序”,将100条目分作10卷。 李约瑟以为从书中内容来看,《管氏地理指蒙》未提到杨筠松缝针,更像是晚唐时代的著作。[22- 23]学界从之甚众。此书《新唐书·艺文志》和《宋史·艺文志》均没有著录。清代倪灿《宋史艺文志补》曰:“《管氏指蒙》二册,谓管辂之书,集隋萧吉,唐袁天纲、李淳风,宋王伋注,不知集者名。”[24]倪灿所据,乃明刻本《管氏指蒙》。倪灿题解,指出此书的一大特色是集注。这些注文,未必是诸家专为《管氏指蒙》作的注,有些明显是集注者收集来为《管氏指蒙》作注。《古今图书集成》本谅是后人以明刻本为基础,添加注文,多有改动,且易名为《管氏地理指蒙》。新加注文的来源,包括宋张载、朱熹,元郭守敬等。

值得注意者,《古今图书集成》本卷1“辨正朔第七”注云:“按《尧典》冬至日……隋刘焯……然亦未为精密也。元郭守敬差法颇近。”[25]因为集注者称“元郭守敬”,可以推定《古今图书集成》本注文最后集成时间不会早于明代。至于《管氏指蒙》正文作于或集于何时,可从明刻本中“萧曰:管氏之意,谓仰手之掌心者,必有四势。”“萧曰:管氏之意,谓重重□辅方圆,固是奇特。”“李曰:管氏前篇云”等旧注,[26]推测隋萧吉,唐李淳风等已为《管氏指蒙》作过注。明刻本的“李淳风表奏”也值得研究。题唐太宗贞观十四年(640)“李淳风表奏”称:“臣薄通风水,粗习阴阳。尝观地理之兴衰,每考天文之变运,欲穷真趣,未尽精微。及观管氏之《指蒙》,顿觉心眸之开豁。是书也,篇篇间奧,字字申明。但历四百余年之久,颠倒混沦,讹舛朽蠹,无复至理。臣等竟校定篇章,芟镌注释,以成次序,使后之观者,或可览而知旨云。”([26],374页)如果这表奏非后人托名编造,则更可确定唐初某种管氏之《指蒙》早有流传,李淳风等作过整理。而此书内容,后世可能仍有增集。

《管氏地理指蒙》内令科技史界感兴趣的内容,集中在“释中第八”。其文曰:“磁者母之道,针者铁之戕,母子之气(军按:‘气’,明刻本作‘气’,《古今图书集成》本作‘性’,‘气’字义长),以是感,以是通,受戕之性,以是复,以是完。体轻而径,所指必端,应一气之所召。土曷中而方曷偏,较轩辕之纪,尚在星虚丁癸之躔。惟岁差之法,随黄道而瞻(军按:‘瞻’,明刻本作‘瞻’,《古今图书集成》本作‘占’,‘瞻’字与下文‘见’相配,不误)之,见成象之昭然。”([26],384页)这段话的意思是:磁石有慈母的本性,磁针是铁经过了重重加工处理所得。磁石对磁针以母子同气相感、相通,磁针以加工处理获得之性回应,完成对接。磁针既轻又直,所指必正,这是由于一种气场的感召。为什么土圭之法得中而磁针所指方向有偏差,较之轩辕氏的年代,天体运行与今不同,磁针指向尚在星、虚、丁、癸之间。由于时代条件的限制,作者用“岁差之法”解释磁偏角现象,当然是错误的。在《管氏指蒙》这段文字的作者看来,黄帝轩辕氏年代的磁偏角,尚在星、虚、丁、癸之间,若以磁针指向论,为北偏东,南偏西。写作这段文字的时代和地点,磁针指向则在星、虚、危、张四宿之间。即北偏西,南偏东。故“释中第八”曰:“惟壬与丙,未形未观,天地之中,必于危张之度”。明刻本此句无注文,《古今图书集成》本所加注文云:“王赵卿曰:‘虚危之间针路明,南方张度上三乘,坎离正位人难识,差却毫厘断不灵。’则危张之度属子午之正宫,从可识矣。”([25], 57976页)王赵卿即王伋。这是集注者引王伋之诗作注,作注的对象是“危张之度”,相当于后来的“丙午针”。在《管氏地理指蒙》中,王赵卿的诗并无题名,不知何时起,它已被称之为针法诗,颇为贴切,下文就沿用这一名称。

据光绪《处州府志》卷21流寓载:“王伋字肇卿,一字孔彰,汴人。其祖讷,因议王朴金鸡历有差,众排之,贬居江西赣州。伋因乡举不第,遂精地理学,弃家浪游。见龙泉山水秀丽遂家焉。伋为人卜兆,获福者甚多,人以地仙称之。卒后,门人叶叔亮传其所著《心经篇》、《问答语录》。范公纯仁跋之曰:“先生通经博物,无愧古人。异乎!太史公所谓阴阳之家者矣。”[27]

王伋家学渊源,祖父王处讷(915~982)、父亲王熙元(961~1018)均拜授过司天监,《宋史》有传。据《宋史》卷461本传记载,王处讷与王朴有交集,但无贬居江西赣州事。王熙元的经历中有“坐择日差谬,降为少监。以目疾,改将作监,致仕”之说,致仕后有可能迁居江西赣州。故《处州府志》的说法可能是把王处讷父子的经历相混了。根据王熙元的年代和范纯仁(1027~1101)为王伋的《心经篇》、《问答语录》作跋,可推测王伋活动于11世纪前中期。

清代赵翼《陔余丛考》卷34“葬术”论堪舆二派云:“一曰屋宇之法,始于闽中,至宋王伋乃大行。其说(生)[主]于星卦,阳山阳向,阴山阴向,纯取五星八卦,以定生克之理。一曰江西之法,肇于赣州杨筠松、曾文迪、赖大有、谢子逸辈,其为说主于形势,原其所始,即其所止,以定向位,专指龙、穴、砂、水之相配。”[28]

王伋的针法诗,是主于星卦、屋宇之法的针法诗。王伋所用的方位盘含有二十八宿和后天八卦,继承了古代地盘的方位划分,类似王振铎复原的汉代式占地盘,[29]但可能为圆形。湖南省博物馆1977年收集的唐代二十八宿铜镜(图1),[30]自中心镜钮往外计有五层,第一层为四象,第二层为十二生肖,第三层为后天八卦,第四层为二十八宿,第五层为字铭,可作参考。

图1 湖南省博物馆藏唐代二十八宿铜镜

对王伋的针法诗的解释,关键在第二句。李约瑟《中国科学技术史》的解释是:南方的张宿非常广阔,“骑乘着所有三者”,“即正针所指的南,以及原来偏东的和现在偏西的两种磁偏角(缝针和中针)所指的南。”([23], 289页)

李约瑟的解释有点望文生义。愚意“张度”即“危张之度”的南方一侧。北宋张君房的道经目录《云笈七签》(1029)卷1曰:“精研三乘,详观四辅。”三乘,即三种法门。针法诗的大意是:磁针所指与北极相比较,在虚、危两宿之间;磁针所指与南极相比较,偏向张宿,针法达三种法门。坎为正北,离为正南。如何校正到南北正位,常人难以识别。为人卜兆,差一点点都不能灵验。

4 伟烈亚力之谜

探讨早期磁偏角文献,不得不重提英国传教士、著名汉学家伟烈亚力(Alexander Wylie,1815~1887)一百多年前留下的一个悬案。伟烈氏于1859年发表论文《中国磁针》(TheMagneticCompassinChina),他说:“据8世纪初皇家天文学家僧一行之一则传说(a passage from the life of Yih-hing)所载”,磁偏角问题至迟在8世纪已引起注意。其文曰:“彼以磁针与北极相较,发现前者所指在虚、危两宿之间。北极去虚宿恰6度,而磁针偏向北极之右(东)2度95分。因磁针一端偏向北极之右,另一端必偏向南极之左矣。*伟烈亚力将所引中文文献作为直接引语英译为:“On comparing the needle with the north pole, he found the former pointed between the constellations heu and wei. The pole was just in 6 degrees of heu, from which the needle declined to the right (east) 2°95′. As it declined to the right of the north pole, it was necessarily to the left of the south pole.””[31]

此论文原刊于1859年3月15日的《北华捷报》(NorthChinaHerald),1897年被收入上海出版的伟烈氏论文集《中国研究》(ChineseResearches)。伟烈氏在文中指明一行(683~727)观测时面向北方,当时每度等于100分,磁偏角的数值均以北极为准。例如:伟烈氏定一行观测值为北极偏东2度95分。文中所列第2条史料是沈括《梦溪笔谈》卷24的磁偏角,与南极比较微偏东,变换到以北极为准,则是微偏西。

伟烈亚力发表这段文字时未提供出处和中文原文。此后,西方汉学家们努力寻找其出处,未有所获。张荫麟《中国历史上之“奇器”及其作者》(1928)曾将伟烈氏英译译回中文,张译为:“一行以磁针之向与北极较,而发现前者所指,在虚危之间。极去危(危当为虚——笔者注)恰6度,而磁针所指在虚(虚当为北极——笔者注)之右(东)二度九十五分。因磁针一端偏向北极之右,其他端必偏向南极之左矣。”[32]李约瑟的《中国科学技术史》说:

自从伟烈亚力最先发表了这段文字(1859年)以来,汉学家们孜孜不倦地寻找其原文,但迄今未有所获。桥本增吉指出,《唐书·天文志》中的几段,他认为可能使伟烈亚力产生了误解。而且近来王振铎也提出了类似的看法。但这些都不是很有说服力。“天文志”确实说到北极相对于虚危二宿的位置与古代的不同,因为所谈的是天体的固有运动;不过既没有谈到磁针,也没有提到什么2°95′的磁偏角。人们只能等待进一步研究的结果了。([23],286页)

针对有人质疑伟烈亚力的汉学水平,李约瑟认为“伟烈亚力是一位很有成就的汉学家,因此我恐怕这仍然是个不解之谜”。

为了解开这个不解之谜,德裔美国汉学家夏德(Friedrich Hirth,1845~1927)查阅过一行的几种传记,没有发现这则记载。[33]张荫麟曾遍检《旧唐书》一行传(《新唐书》无一行传)、《新唐书》、《旧唐书》天文志、历志,皆无此记载。愚意众多中外前辈的研究已为后人排除了在唐代正史中找到一行这则史料的可能性。史书之外,有可能出自堪舆书。历史上一行的堪舆术是有明文记载的。如《宋会要辑稿》景德元年(1004)五月二十五日曰:“按一行《地里经》:‘地有土厖不平,拥塞风水,宜平治之。’”([11],2095页)乾兴元年(1022)六月十六日曰:“又一行《葬经》,皇堂下深八十一尺,合九九之数。今请用一行之说。”([11],2253页)《地理新书》中也采用了一行《地理经》的内容。关于一行《地里经》,《崇文总目》(1041)卷4子部五行类和《宋史·艺文志》卷206有著录。《宋史·艺文志》卷206又载“李淳风、一行禅师《葬律秘密经》十卷”。北宋《秘书省续编到四库阙书目》(意即秘书省陆续采编到的四库原阙图书之目录)在一行名下有十余部堪舆书,据叶德辉《宋绍兴秘书省续编到四库阙书目》,两宋之交僧一行堪舆书绝大多数已阙。[34]此后托名一行的堪舆书宜加辨别。

愚意伟烈亚力在华期间曾搜集大量的汉文藏书,关于磁偏角的这则史料谅在他看过,也许就在他收藏过的中文书中。据何大伟(David Helliwell)编的《伟烈亚力书目》(AlexanderWylie’sBooks)以及其他资料,1869年,伟烈氏曾将一千余卷汉文藏书售与亚洲文会。1881和1882年,伟烈氏分两次将汉文藏书(约二万册)售与牛津大学图书馆,现称为“伟烈亚力藏书”(Alexander Wylie Collection),典藏于牛津大学鲍德林图书馆(Bodleian Library)。1983~1985年,牛津大学图书馆出版了David Helliwell编的二册《牛津大学中文旧籍书目》(AcatalogueoftheoldChinesebooksintheBodleianLibrary),第2册为《伟烈亚力书目》(AlexanderWylie’sBooks)。笔者查阅了《伟烈亚力书目》,“伟烈亚力藏书”除编号为Sinica 521- 1054的刊本书籍外,还有大量旧抄本,如(明)佚名撰《天文占》一册(MS.Chin.d.27)等。憾未进入鲍德林图书馆的“伟烈亚力藏书”的是伟烈氏1887年2月过世后遗下的大量中西文书籍,1888年6月出现在著名书商Bernard Quaritch的第90期《珍稀书籍供书目录》(ARoughListofValuableandRareBooksno.90)上。[35]这期目录共列出1400种书籍,主要是伟烈亚力珍藏到最后之书。然收藏这期目录的机构甚少,有待检索,伟烈亚力一行之谜是否藏在这些书中,尚祈方家教正。

5 古地磁学研究的启示

研究古代磁偏角文献,每感不足,古地磁学领域的研究成果,则为我们提供了新的视角。

在古地磁学的研究中,有一种科学假设:在相当长的地质时期中,地磁场具有轴向地心偶极子场的特征,可以中心偶极模式作为地球基本磁场的一级近似。古代烧土遗存(例如窑灶和遗址居住面的夯烧粘土)保存了大量古地磁场的信息,用现代科学技术进行检测,古地磁学者获得了一系列的研究成果。

黄兴在《天然磁石勺“司南”实证研究》一文中,根据古地磁学者的已有研究,整理成洛阳与北京地区历史时期地磁场水平分量演变曲线图,帮助分析公元前200年至公元800年之间在华北中原及临近区域天然磁石勺状制品的可用性。[36]

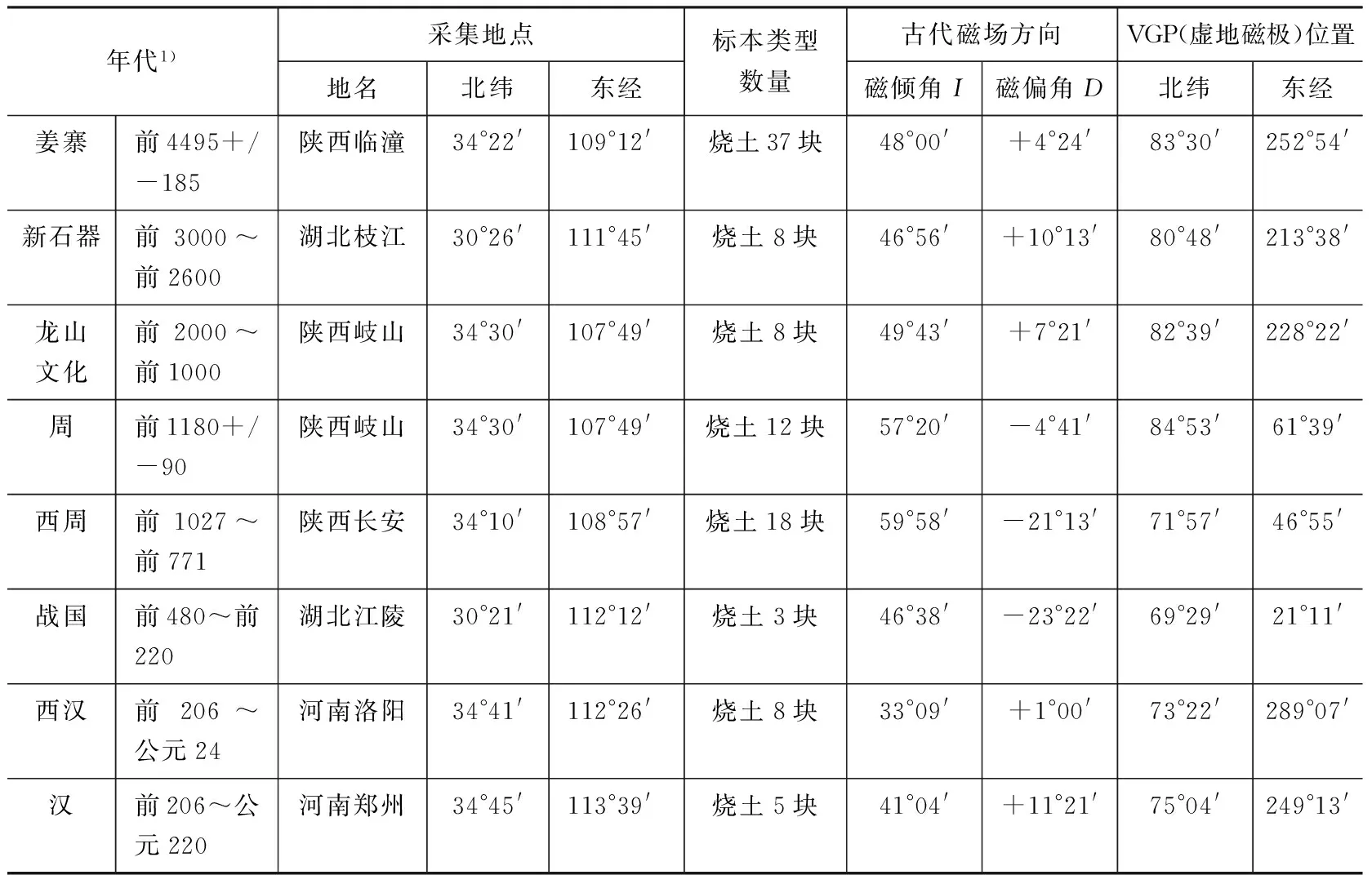

本文则着眼于古地磁学者揭示的历史上的磁偏角随时间和地点而变的一些规律。魏青云等采用陕西、湖北、浙江、江西及北京地区17个不同年代的300余块烧土标本,测得其地磁倾角和偏角数据,推算了各相应时代的虚地磁极的地理坐标。虽然现有资料尚不完整,但已勾勒出中国古代磁偏角变化的大趋势。表1的数据和图2采自魏青云等的论文《近六千年间的磁极移动曲线》,[37]利用这些资料,可以画出某地的磁偏角随年代的变化曲线,比较直观地讨论磁偏角的变化。图3“河南洛阳的磁偏角随年代的变化”曲线,[38]即其一例。下文略作研讨。

表1 标本的年代、采集地点及相应年代的倾角、偏角和虚地磁极的地理坐标

续表1

1) 年代分期据原报告。

图2 公元250年以后的虚地磁极移曲线[37]

图3 河南洛阳的磁偏角随年代的变化[38]

磁针南偏东、危张之度或丙午针相当于磁偏角为负值,在古代方家活动的年代,以洛阳地区为代表,约公元350年后至北宋,磁偏角均为负值。从西汉至魏晋,磁偏角曾为正值。曾三聘《因话录》曰:“古者测日景于洛阳,以其天地之中也。”无论测日影,还是测磁偏角,洛阳当受方家之重视,故洛阳地区的磁偏角曲线颇有代表性。图2显示公元250年以后虚地磁极移曲线,理论上,某时某地方家与极移曲线的相对位置反映当时当地磁偏角大小,可据以画出该地区的类似图3的磁偏角曲线。至于假设模型在多大程度上反映了错综复杂的实际情况,已收集的数据是否有足够的代表性,尚未证明,有待进一步研究,故图2的曲线有其局限,需谨慎对待。在磁偏角正负值的转折点附近,情形复杂,不宜直接由虚地磁极移曲线或磁偏角曲线推测。但是,虚地磁极移曲线和磁偏角曲线仍有相当的参考和研究价值。例如有唐一代,尽管各地偏角多少难以确定,其是正值还是负值是可以判断的。据这极移曲线分析,从西汉至魏晋,磁偏角有正值之可能。在唐代人活动的区域内,磁偏角均为负值。南宋和元代,磁偏角又可能出现正值。极移曲线左上角的两个凸起的圆弧,就是前后两个正值区间的虚地磁极所在。

本文讨论的古代文献记载磁针指向北偏东的有两处。一为《管氏指蒙》所集“尚在星虚丁癸之躔”的资料,根据图2,它应该不是唐和北宋所测,所用磁偏角术语又早于丙午针,疑原有所本。由表1可见,魏晋时河南洛阳的磁偏角为+6°16′,即北偏东,正合“尚在星虚丁癸之躔”。这项观测史料有没有可能追溯到管辂所处的魏晋时代?

二为伟烈亚力所引之一行史料。鉴于唐代磁偏角为负值,即使一行领导过天文大地测量,足迹甚广,他测得磁偏角为正值的机会微乎其微。在继续探索伟烈亚力之谜时,应放眼更广泛的史料,找其出处。

致谢审稿专家惠告《管氏指蒙》明刻本,谨致谢意。

1 沈括. 沈括全集[M]. 中册. 杨渭生, 新编. 杭州: 浙江大学出版社, 2011. 514.

2 中国史稿编写组. 中国史稿[M]. 第5册. 北京: 人民出版社, 1983. 620~621.

3 王重民. 中国善本书提要[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1983. 290.

4 韩森. 传统中国日常生活中的协商: 中古契约研究[M]. 鲁西奇, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2008. 170.

5 宮崎顺子. 元刻本《塋原總錄》の書誌的考察[J]. 東方宗教, 2004, 104:43~63.

6 鲁西奇. 中国历代买地券研究[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2014. 261.

7 刘未. 宋元时期的五音地理书——《地理新书》与《茔原总录》[C]//北方民族考古. 第1辑. 北京: 科学出版社, 2014. 259~272.

8 余格格. 《茔原总录》与“磁偏角”略考[J]. 自然科学史研究, 2016,35(4): 427~438.

9 通制条格[M]. 黄时鉴, 点校. 卷28. 杭州: 浙江古籍出版社, 1986. 320.

10 徐善继, 徐善述. 绘图地理人子须知[M]. 卷7. 兰州: 敦煌文艺出版社, 2012. 443.

11 徐松. 宋会要辑稿[M]. 四川大学古籍整理研究所, 校点. 礼37. 上海: 上海古籍出版社, 2014. 2253.

12 黄永年. 唐史史料学[M]. 上海: 上海书店, 2002. 24.

13 元典章[M]. 陈高华, 张帆, 刘晓, 等, 点校. 卷9. 天津: 天津古籍出版社, 北京: 中华书局, 2011. 316~317.

14 宋濂, 王祎. 元史[M]. 卷81. 北京: 中华书局, 1976. 2034.

15 茔原总录[M]. 台北“国家图书馆”本.

16 苏州府志[M]. 卷106. 清刊本. 23b.

17 胡舜申. 地理新法[M]. 地理新法叙. 韩国丙寅(高宗3, 1866)重刊本.

19 张鸣凤. 地理参赞玄机仙婆集[M]. 板桥: 万有善书出版社, 1982. 869.

20 陈振孙. 直斋书录解题[M]. 徐小蛮, 顾美华, 点校. 上海: 上海古籍出版社, 1987. 377.

21 允禄, 梅毂成, 何国栋, 等. 钦定协记辨方书[M]. 郑同, 点校. 北京: 华龄出版社, 2009. 685.

22 Joseph Needham.ScienceandCivilisationinChina[M]. Vol. 4, Part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1962. 302.

23 李约瑟. 中国科学技术史[M]. 第4卷第1分册. 陆学善, 吴天, 王冰, 译. 北京: 科学出版社, 2003. 287.

24 倪灿. 宋史艺文志补[M]. 广雅书局. 光绪辛卯(1891). 17b.

25 管辂. 管氏地理指蒙[M]//古今图书集成. 北京: 中华书局, 成都: 巴蜀书社, 1984~1988. 57974~57975.

26 管辂. 管氏指蒙[M]//续修四库全书. 第1052册. 上海: 上海古籍出版社, 2002. 432, 441, 442.

27 处州府志[M]. 卷21. 光绪年间刊本. 73b.

28 赵翼. 陔余丛考[M]. 栾保群, 吕宗力, 校点. 石家庄: 河北人民出版社, 1990. 603.

29 王振铎. 科学考古论丛[M]. 北京: 文物出版社, 1989. 129.

30 程建军. 经天纬地——中国罗盘详解[M]. 北京: 中国电影出版社, 2005. 7.

31 Alexander Wylie.ChineseResearches[M]. Shanghai, 1897. 155~157.

32 张荫麟. 中国历史上之“奇器”及其作者[J]. 燕京学报, 1928,(3): 359~381.

33 Leopold de Saussure.L’originedelarosedesventsetl’inventiondelaboussole[M]. Geneve:Imprimerie Albert Kundig, 1923. 27.

34 叶德辉. 观古堂书目丛刻(己未重编), 宋绍兴秘书省续编到四库阙书目[M]. 卷2. 光绪28年(1902)湘潭叶氏印行.

35 David Helliwell.AcatalogueoftheoldChinesebooksintheBodleianLibrary[M]. vol. 2. Oxford:The Bodlian Library, 1985. v.

36 黄兴. 天然磁石勺“司南”实证研究[J]. 自然科学史研究, 2017,36(3): 361~386.

37 魏青云, 李东节, 曹冠宇, 等. 近六千年间的磁极移动曲线[J]. 地球物理学报, 1984, 27(6): 562~572.

38 刘椿. 古地磁学导论[M]. 北京: 科学出版社, 1991. 103.

ABSTRACTMagnetic declination was discovered through comparison of the direction of the magnetic needle with the North Pole and the sun’s shadow using a gnomon. References in pre-modern Chinese texts are somewhat jumbled, which this article seeks to sort out. For instance, the paragraph on magnetic declination inYingyuanZonglu(A General Record of Graves), a forged Yuan dynasty book attributed to Yang Weide of the Northern Song Dynasty, was actually copied from a quotation, quoted by Hu Shunshen (1091-?) in hisDiliXinfa(New Ways of Geomancy). Hu’sYinyangBeiyong(A Topical Encyclopedia of Yin-Yang) contains new evidence of the invention of the compass. TheGuanshiDiliZhimeng(Master Guan’s Geomantic Guidance) probably spread in the Sui or early Tang Dynasties. Afterwards, somebody collected more commentaries. For example, the poem on the magnetic needle, written by Wang Ji in the Northern Song Dynasty, was added in the Ming Dynasty. With reference to the research results on paleomagnetism, the author reviews Wylie’s puzzle in new ways.

Keywordsmagnetic declination,YongyuanZonglu, Hu Shunshen,GuanshiDiliZhimeng, Wang Ji, Wylie’s puzzle

FurtherInvestigationintoSeveralAncientRecordsonMagneticDeclination

WENREN Jun

(Braemac,Fremont,CA94539,USA)

N092∶O4- 092

A

1000- 0224(2017)03- 0347- 14

2016- 06- 15;

2017- 03- 19

闻人军,1945年生,浙江平湖人,资深工程师,浙江大学兼职研究员,主要研究方向为中国古代科技史,中国物理学史。