魏晋隋唐的九卿排序*

笔者在此前对汉代九卿排序的考察中曾指出,无论是在体现朝集、仪会或联合上书等场合官职位次的礼制序列,还是在反映升迁三公、相互迁转等场合官职位次的官制序列,西汉一朝九卿之间均未出现明确稳定的官职排序;及至东汉,首先在礼制序列上,九卿逐步形成了太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府的前后位次,而九卿官制序列虽不如礼制序列明确,但得益于后者的驱动,其中也出现明显分化,太常成为九卿之首,光禄勋、卫尉亦居前列,宗正、少府则排名靠后,显示出与礼制序列的一致之处;秩级相同的九卿诸职间出现高下之差,反映出东汉九卿制度进一步成熟,而诸职在九卿序列中的排序则与其职在王朝政治中的实际地位密切相关。[1]孙正军:《汉代的九卿排序》(待刊稿)。

无待赘言,与汉代相比,魏晋以下随着新型权力结构的形成,九卿虽仍是王朝行政的主要承担者,但在实际政治中的作用已不再显要。不过另一方面,九卿位望尊崇,长期保持在王朝高级官僚之列,仍是官僚仕宦履历的重要构成,其排序演变亦足以体现官僚制度发展的某些侧面。因此,对于魏晋以下九卿排序的考察,不仅可以加深对九卿制度本身的理解,对认识这一时期官制演变的取向乃至时代特征,亦可提供别样的观察视角。以下我们即把目光对准魏晋隋唐时期的九卿排序,在澄清历朝九卿位次、梳理其历时性演变的同时,尝试揭示推动和制约九卿排序变迁的官制基础和时代特质。

一、继承与调整:魏晋宋齐的九卿排序

表1 魏晋南朝九卿礼制序列表

按王沈《魏书》所见九卿序列,系曹魏嘉平六年(254)司马师主导下废黜齐王芳的联合上书时太常臣晏、卫尉臣伟等的排序,故可视为曹魏时期九卿在礼制上相互位次关系的体现。[1]《三国志》卷4《魏书·三少帝纪·齐王芳纪》,中华书局1959年版,第129 页。至于与曹魏同时的孙吴、蜀汉二朝,虽没有确切资料显示其九卿礼制序列,不过吴人韦昭《辨释名》叙述“汉正卿九”,顺序同于东汉,或可作为孙吴沿用汉制的佐证。[2]《北堂书钞》卷53《设官部五·诸卿总》“汉正九卿”条,天津古籍出版社1988年版,第194 页上栏。而蜀汉九卿,据《三国志·蜀书·先主传》所见建安二十五年(220)蜀汉群臣劝刘备称帝时太常赖恭、光禄勋黄柱、少府王谋的排序推测,其排序极有可能也与东汉以来的九卿礼制序列相同。[3]《三国志》卷32《蜀书·先主传》,第888 页。又《三国志》卷42《蜀书·孟光传》载太常镡承、光禄勋裴儁位处大司农孟光之右,亦可证实蜀汉太常、光禄勋在大司农之上(第1023—1024 页)。

如果上述不误,则据表1可知,魏晋南朝九卿礼制序列的演变大致经历了三个阶段:第一阶段为三国两晋,完全因袭东汉旧制;第二阶段为刘宋萧齐,九卿中加入将作大匠,顺序也略有调整;第三阶段为梁陈二朝,梁武帝在十八班制下将九卿扩展至十二卿,诸卿序列变化较大。本节将讨论前两个阶段的九卿排序。

在第一阶段,虽然彼时完全因袭了东汉礼制场合的九卿序列,但也出现一些变化。《通典》载魏明帝青龙二年(234)高堂隆议贽礼云:“今九卿之列,太常、光禄勋、卫尉,尊于六卿,其执贽如孤也。其朝正,执皮帛可也。……今六卿及永寿、永安、长秋、城门五校,皆执羔可也。”[4]《通典》卷75《礼三五·沿革三五·宾礼二·天子上公及诸侯卿大夫士等贽》,中华书局1988年版,第2050 页。可见至迟在魏明帝时,太常、光禄勋、卫尉三卿已明确高于其余六卿。而在东汉时代,太常、光禄勋、卫尉虽隐然居于其他六卿之上,但这种分化并不明确,曹魏则是将这种分化放大了。

这种分化还体现在光禄勋地位的变化上。如前所述,东汉时太常固已被视为“首卿”或“上卿”,光禄勋无论是在九卿礼制序列还是在官制序列都稳居前列,但在时人叙述中并未与其他卿区分开来。而至晋世,除了太常仍享有“上卿”或“首卿”之名外[1]如《初学记》卷12《职官部下·太常卿》“造庐特赐”条引《晋中兴书》载贺循为太常,元帝称其“位处上卿”(中华书局1962年版,第301 页)。,光禄勋有时也被认为居于九卿之先,如东晋庾冰《用乐谟诏草》即称:“光禄九卿列首。”[2]《北堂书钞》卷53《设官部五·光禄勋》“选置惟允”条引《庾冰集》,第197 页上栏。光禄勋“九卿列首”,固未必属实,但从中亦可看出光禄勋已像太常一样拉开了与其他诸卿的距离,其在九卿排序中居于前列的位置也进一步得到确认。

宋齐时代的九卿序列,最大的变化就是宗正被排除在九卿之外,而另以将作大匠补入。这里有两个问题需要回答:第一,为何宗正被剔出九卿之列?第二,为何将作大匠会被纳入九卿?

宗正之被剔出九卿,原因无他,乃是由于“宋齐不置宗正”[3]《通典》卷25《职官七·诸卿上·宗正卿》,第703 页。。宗正之罢省是在桓温主政时的东晋哀帝时期,一同裁撤的九卿还包括光禄勋、大司农、少府。不过与宗正罢省后迄未设置不同,光禄勋、大司农、少府很快便在孝武帝世被复置。[4]《晋书》卷24《职官志》,中华书局1974年版,第736—737 页。东晋后期不再设置宗正,当与其时宗师一职侵夺宗正职权相关。[5]刘啸怀疑宗正罢省之后,宗师被一并裁撤,并引刘劭令刘义恭以太保领大宗师系依晋扶风王故事为例,推测东晋后期至刘宋武、文二帝皆不设宗师。《魏晋南北朝九卿研究》,花木兰文化出版社2013年版,第183 页。不过,据《宋书》卷99《二凶传·元凶劭传》:“江夏王义恭以太保领大宗师,谘禀之科,依晋扶风王故事。”(中华书局1974年版,第2428 页)所谓“依晋扶风王故事”当是指“谘禀之科”,而非领大宗师,因此不能据以认为东晋后期及刘宋武、文二朝不设宗师。

然而事情至此并没有完结。据文献所见,宋齐时代并非完全不设宗正。《宋书·庐江王袆传》载泰始五年(469)明帝杀庐江王刘祎,“乃遣大鸿胪持节,兼宗正为副奉诏责祎,逼令自杀”[1]《宋书》卷79《文五王传·庐江王袆传》,第2042 页。又泰始五年,本传为六年,张森楷《校勘记》以五年是。,可见刘宋亦曾权置宗正。而据史志可知,宋齐九卿中“有事权置”的并非宗正一职,大鸿胪、太仆同样“有事则权置,事毕即省”,就连递补进入九卿的将作大匠亦是如此。[2]《宋书》卷39《百官志上》,第1233 页;《南齐书》卷16《百官志》,中华书局1972年版,第318 页。然则何以宗正在与大鸿胪、太仆等的竞争中落入下风?关于此,《南齐书·百官志》透露了缘由,云:“将作掌宫庙土木,太仆掌郊礼执辔,鸿胪掌导护赞拜。有事权置兼官,毕乃省。”[3]《南齐书》卷16《百官志》,第318 页。可见,虽然属“有事权置”,但由于“宗庙土木”、“郊礼执辔”、“导护赞拜”在王朝必不可少,颇为多见,因此将作大匠、太仆、大鸿胪权置的机会较多,而与之相对,明帝时遣兼宗正逼杀庐江王袆,却不得不说是很特殊的。虽然有学者认为刘宋时皇帝大婚礼仪也需宗正登场,但并无确切证据。[4]刘啸:《魏晋南北朝九卿研究》,第183 页注133。要之,与将作大匠、太仆、大鸿胪等相比,宋齐二朝权置宗正的场合极为稀见。宗正既罕设置,且有宗师替代其职,则作为九卿调整的“牺牲品”,宗正被剔出九卿之列也就在情理之中了。

至于将作大匠递补入九卿,则与其职在东汉以来的发展密不可分。如所周知,西汉时将作大匠已在诸卿之列,但与其他诸卿相比,并不突出。[5]刘熙《释名》认为汉卿十二,其中即包括将作大匠。《北堂书钞》卷53《设官部五·诸卿总》“汉置十二”条,第194 页。东汉时将作大匠虽不在九卿之列,但却常作为迁任九卿的跳板,与九卿关系密切。[6]关于此,笔者拟另文撰述。及至晋世,如《晋书·职官志》所见,“太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府、将作大匠、太后三卿、大长秋,皆为列卿”[1]《晋书》卷24《职官志》,第735 页。,将作大匠成为九卿及后宫诸卿外唯一的卿职。这就意味着,当宋齐时代由于宗正退出需要重组九卿时,将作大匠乃是唯一递补,其进入九卿也就犹如“等额选举”,毫无悬念了。

而随着九卿构成的变化,九卿排序调整势所必然。如表1所见,与魏晋九卿位次相比,宋齐九卿礼制序列中,太常、光禄勋、卫尉三卿仍居前列,廷尉、大司农、少府次之,将作大匠、大鸿胪、太仆居下。而如上所述,将作大匠等三卿在宋齐“有事权置,事毕则省”,并非常设,或许正因如此,王朝才将这三卿位次靠后。

要之,宋齐时代的九卿礼制序列乃是在继承此前九卿排序的基础上结合九卿设置变化所做的调整:太常、光禄勋、卫尉三卿居前,这是沿袭旧制;将作大匠、大鸿胪、太仆靠后,这是因三卿不常设;而廷尉、大司农、太仆居中,则是顺次递进的结果。当然严格说来,宋齐九卿序列仍有些许差异,刘宋大鸿胪位在太仆上,萧齐时则反居太仆之下。宋齐九卿序列的这一差异,似乎意味着萧齐王朝曾对九卿排序进行微调,当然也不排除系史志讹误。

整体而言,魏晋宋齐礼制层面的九卿排序基本仍是以因袭东汉九卿序列为主,宋齐时期所做的调整也是在东汉九卿礼制序列的框架下进行的。那么这一时期官制层面的九卿序列又如何呢?由于九卿在魏晋以下逐渐从王朝权力中枢淡出,九卿任职、迁转的资料也不如两汉时期丰富,我们无法再利用统计学的办法总结九卿在相互迁转、升任更高级官职等场合的位次高低,但从为数不多的例子来看,太常、光禄勋仍居于九卿官制序列的前列,少府则一如既往处于末席,而居中的诸卿似乎也和东汉一样没有形成明确的前后位次关系。试以几个仕宦履历为例。

(曹魏)董昭:文帝即王位,拜昭将作大匠。及践阼,迁大鸿胪,进封右乡侯。二年(221),……徙昭为侍中。……五年,徙封成都乡侯,拜太常。其年,徙光禄大夫、给事中。从大驾东征,七年还,拜太仆。明帝即位,进爵乐平侯,邑千户,转卫尉。

(曹魏)常林:文帝践阼,迁少府,封乐阳亭侯,转大司农。明帝即位,进封高阳乡侯,徙光禄勋、太常。

(曹魏)郑袤:迁少府。高贵乡公即位,袤与河南尹王肃备法驾奉迎于元城,封广昌亭侯。徙光禄勋,领宗正。……转太常。

(西晋)郑默:寻拜大鸿胪,遭母丧,……服阙,为大司农,转光禄勋。

(西晋)挚虞:后历秘书监、卫尉卿,从惠帝幸长安。……后得还洛,历光禄勋、太常卿。

(刘宋)张茂度:(元嘉)七年(430),起为廷尉,加奉车都尉,领本州中正。入为五兵尚书,徙太常。

(刘宋)刘子仁:(大明)七年(463),兼卫尉。前废帝即位,加征虏将军,领卫尉,丹阳尹如故。寻出为左将军、南兖州刺史。景和元年(465),迁南徐州刺史,将军如故。泰始元年(465),又迁中军将军,领太常。[1]分见《三国志》卷14《魏书·董昭传》,第440—442 页;卷23《魏书·常林传》,第659—660 页。《晋书》卷44《郑袤传》,第1250 页;卷44《郑袤传附郑默传》,第1252 页;卷51《挚虞传》,第1426 页。《宋书》卷53《张茂度传》,第1510 页;卷80《孝武十四王传·永嘉王子仁传》,第2066 页。以上诸例虽未必都是九卿间的相互迁转,但考虑到诸例所见仕宦经历基本上都是正常迁转,因此可以认为后面所担任的九卿位次应更靠前,至少不应低于前任卿职。如上所见,尽管也存在一些反例,但基本上太常都处于九卿迁转的顶点,光禄勋次之,而少府则多作为迁出之职,位置靠后。

又关于张茂度、刘子仁例,这里再多说一些。前者所显示的廷尉与太常的位次亦可由尚书与二职的关系获得证实。《唐六典》记载“宋太常用尚书,亦转为尚书,如迁选曹尚书、领、护等”[1]《唐六典》卷14《太常寺》“卿一人”条,中华书局1992年版,第394 页。,《通典》亦云太常“宋齐皆有之,旧用列曹尚书,好迁选曹尚书、领、护”[2]《通典》卷25《职官七·诸卿上·太常卿》,第692 页。,可见宋齐时期太常当与尚书地位仿佛。而廷尉,如《宋书·张邵传》所见,“桓玄篡位,父敞先为尚书,以答事微谬,降为廷尉卿”[3]《宋书》卷46《张邵传》,第1393 页。,则东晋时位次当在尚书之下,刘宋极有可能亦是如此。而张茂度恰恰是由廷尉经五兵尚书后徙任太常,可见尚书作为仕宦中介,进一步使得太常与廷尉之间的格差明确化了。

至于刘子仁例所显示的卫尉与太常的关系,从九卿排序而言并无不妥,不过从二职实际地位而言,卫尉或许更为重要。《宋书·刘恢传》记载:“晋氏过江,不置城门校尉及卫尉官,世祖欲重城禁,故复置卫尉卿。”[4]《宋书》卷68《武二王传·南郡王义宣传附刘恢传》,第1808 页。据此可见,卫尉之得以重置,并非仅是出于恢复旧制,而是有着切切实实的政治考虑在内。职此之故,重置后的卫尉是王朝宫城禁卫的重要构成,其迁转亦多在禁军系统内发生,许为进入王朝核心权力层亦不为过。[5]张金龙:《南朝卫尉及其职掌考述》,《南京社会科学》2004年第4 期;《魏晋南北朝禁卫武官制度研究》,中华书局2004年版,第471—473、538—541 页。与之相对,太常虽为“首卿”[1]如颜延之为太常,上表自陈“臣班叨首卿”。《宋书》卷73《颜延之传》,第1903 页。,但更多具备的是礼制和社会意义,即如东晋重臣王彪之所说,“太常望雅而职重,然其所司,义高务约”[2]《晋书》卷76《王廙传附王彪之传》,第2008 页。,实际政治地位远不及卫尉。太常、卫尉实际地位反转,这意味着随着九卿制度的剧烈变动,汉代九卿官制序列更能反映其在王朝政治中实际地位的认识至此也遇到了阻碍。

二、十八班制下的十二卿排序

魏晋南朝九卿排序的第三阶段始于梁武帝天监七年(508)。这一年,王朝对汉代以来的九卿制进行了大刀阔斧的改革,“以太常为太常卿,加置宗正卿,以大司农为司农卿,三卿是为春卿。加置太府卿,以少府为少府卿,加置太仆卿,三卿是为夏卿。以卫尉为卫尉卿,廷尉为廷尉卿,将作大匠为大匠卿,三卿是为秋卿。以光禄勋为光禄卿,大鸿胪为鸿胪卿,都水使者为太舟卿,三卿是为冬卿。凡十二卿,皆置丞及功曹、主簿”[3]《隋书》卷26《百官志上》,中华书局1973年版,第724 页。。梁武帝分卿为春、夏、秋、冬四卿,显系本自《周礼》,而卿以十二为员,固然可以远溯至刘熙《释名》所谓汉代十二卿[4]刘畅:《萧梁十八班制背景下的诸卿》,载《国学研究》31 卷,北京大学出版社2013年版,第64—65 页。,但从其构成及分类看,毋宁认为更像是一种基于制度形式美观的全新设计。[5]这种基于审美而非理性行政的制度设计在中国古代并不罕见,参见阎步克:《中国古代官阶制度引论》,北京大学出版社2010年版,第257—267 页。

梁武帝的创新还不仅仅在于设置十二卿,如表1所见,梁武帝将十二卿安插在十四班到九班六个等级,每班有1—4 个卿职不等。尽管目前学界对十八班制的性质尚存不同意见,但无论是自九品析分而来的官品,还是与选官密切联系的官资,十八班作为一种具有等级意义的位阶序列,这一点并无疑义。[1]关于萧梁十八班制性质的最新研究,参见杨恩玉:《官班制的性质、编制标准与作用考论》,初刊2012年,后载氏著:《萧梁政治制度考论稿》,中华书局2014年版,第135—157 页;《萧梁官班制渊源考辨》,初刊2013年,后载氏著:《萧梁政治制度考论稿》,第157—182 页;周文俊:《魏晋南朝官品与官资秩序研究》,中山大学博士学位论文,2013年,第108—151 页;张旭华、孙险峰:《萧梁官班制的渊源、创立原因及性质考释》,《史学集刊》2015年第3 期。这也就意味着,与此前无论是以秩级还是以官品作为位阶时九卿均处于同一等级不同,梁代十二卿在位阶序列上出现了明确格差。

梁代十二卿在位阶上出现格差,这从另一种显示梁代十二卿位次的序列中也可获得证实。《隋书·百官志上》等记载:

太常卿(十四)位视金紫光禄大夫(十四)

宗正卿(十三)位视列曹尚书(十三)

太府卿(十三)位视宗正(十三)

卫尉卿(十二)位视侍中(十二)

司农卿(十一)位视散骑常侍(十二)

少府卿(十一)位视尚书左丞(九)

廷尉卿(十一)位视秘书监(十一)

光禄卿(十一)位视太子中庶子(十一)

太仆卿(十)位视黄门侍郎(十)

大匠卿(十)位视太仆(十)

鸿胪卿(九)位视尚书左丞(九)

太舟卿(九)位视中书郎(九)[2]《隋书》卷26《百官志上》,第724—726 页,并参见《通典》卷25、26、27 等。毋庸赘言,“位视某官”无疑也构成了十二卿的一种位阶。且从被“位视”官职的官班并不完全等同于十二卿官班可知,这一位阶序列是独立于官班所呈现的十二卿序列之外的。

事实上,由“位视某官”所构成的十二卿序列级别可能更为繁复。在十八班制下,十二卿分布于从十四班到九班六个等级,不过考虑到班位相同的卿职未必连续记载,如司农、少府、廷尉、光禄四卿同处十一班,前三卿与光禄卿之间便夹有太子中庶子一职,又如鸿胪卿、太舟卿同为九班,但相去悬远,故按照十八班制“以班多者为贵,同班者,则以居下者为劣”[1]《隋书》卷26《百官志上》,第729 页。的原则,十八班制下的十二卿实际具有八个级别。而“位视某官”下的十二卿序列,按照同一原则,则可数出九个级别。“位视某官”所构成的十二卿序列级别更为繁复,这也印证了这一位阶序列是独立于官班序列之外的。

需要指出的,梁代十二卿亦有官品。《唐六典·少府监》记“梁以少府为夏卿,……班第十一,品从第四”;又《将作监》亦载“梁天监七年置十二卿,改将作大匠为大匠卿,是为秋卿,班第十,品正第五”[2]《唐六典》卷22《少府监》“监一人”条,卷23《将作监》“大匠一人”条,第571、593 页。,显示出少府、大匠二卿在具备第十一、第十班位的同时还拥有从四品和正五品的官品,似乎表明十二卿在官品上亦出现格差。不过,上述记载可能是有问题的。其一,《唐六典》同时存在一些与上述记载相矛盾的文字。如《大理寺》载廷尉沿革,“历宋、齐,皆为廷尉。梁为秋卿,班第十一。陈因之。……两汉卿秩中二千石,魏、晋、宋、齐、梁、陈俱第三品”[3]《唐六典》卷18《大理寺》“卿一人”条,第501—502 页。,廷尉与少府同为十一班,官品理应为从四品,但实际却是第三品,其间矛盾不言而喻。其二,如学者所论,《唐六典》关于梁代官品分正、从的记载是有问题的[1]持此论的学者有张旭华、陈苏镇等。张观点见《萧梁官品、官班制度考略》,初刊1995年,后载氏著:《九品中正制略论稿》,中州古籍出版社2004年版,第239 页;《再论梁官品不分正、从、上、下——阎步克〈品位与职位〉第七章读后》,载氏著:《魏晋南北朝官制论集》,大象出版社2011年版,第17—42 页。陈观点见阎步克《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》所引,中华书局2002年版,第365 页。,因此其所记少府卿品从第四、大匠卿品正第五很可能系唐人据其班位所做的逆推,未必符合萧梁制度实态。而从因袭梁制的陈官品中十二卿均为第三品,且《唐六典》记廷尉官品第三或可推知,梁代十二卿应都是三品。[2]阎步克:《中国古代官阶制度引论》,第97 页。不过在此后的一篇文章中,阎氏又怀疑《唐六典》关于梁代少府卿、将作卿官品的记载没有问题,进而推测梁代十二卿在官品序列上也存在明确级差,分布在从正三品到从五品六个等级。《论北朝位阶体制变迁之全面领先南朝》,《文史》2012年第3 辑,第209 页。

由此可见,对于十二卿,梁代至少存在着三种位阶体系,其中承前而来的官品仍以十二卿为同一级别,而十八班制及“位视某官”两种位阶则在形式上将十二卿间的格差明确化了。三种位阶当中,无疑又以十八班制为主[3]关于官班在萧梁时期发挥作为官员位阶之作用,参见张旭华:《萧梁官品、官班制度考略》,第242—246 页;杨恩玉:《官班制的性质、编制标准与作用考论》,第146—157 页;周文俊:《魏晋南朝官品与官资秩序研究》,第127—137 页;刘畅:《〈法宝联璧序〉中所见之萧梁十八班制》,《南京晓庄学院学报》2013年第4 期。,这就意味着在萧梁时期,十二卿出现明确高低之分乃是主流,而这在魏晋南朝九卿演变的谱系里面,不能不说是很独特的。那么,梁武帝为什么要别出心裁地将十二卿格差明确化呢?

对此,阎步克曾给出答案,提出梁武帝将十二卿位次明确格差化的灵感系来自北魏孝文帝,云:

(梁代)这列卿品秩有别之法,实已先见于孝文帝《前职令》,其时太常、光禄勋、卫尉从一品下,合称“三卿”;太仆等正二品上,合称“六卿”。太和《后职令》中虽三卿、六卿同在正三品,但三卿仍居六卿之前,且仍有第一清、第二清、第三清之区别,官资高下仍不相同。可见列卿尊卑有差,始于北魏而梁武帝变本加厉之。[1]阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第380 页。

不过若比较梁代十二卿与北魏九卿可知,十二卿六班八(或九)级的等级安排与北魏九卿仅分两个级差仍有天壤之别。这显示出,固然梁代十二卿“尊卑有差”或本自北魏,但十二卿具体的等级安排却更多为梁武君臣自己的创意。换言之,即便梁武帝曾在北魏制度基础上“变本加厉”,也是结结实实地“加厉”了许多。

萧梁为何要对十二卿做如此细密的级差安排?这一点还得从十八班制的性质和源起寻求答案。宫崎市定很早即指出,十八班制以及作为其前身的西晋刘颂九班制是为了纠正官员晋升顺序与官品上下不符的现象而产生的。[2]〔日〕宫崎市定:《九品官人法研究——科举前史》,韩昇、刘建英译,中华书局2008年版,第121—126 页。中村圭尔也通过若干具体例证确认十八班制是以官的清浊及东晋以来形成的官职升迁序列为基础形成的。[3]〔日〕中村圭尔:《六朝貴族制研究》,风间书房1987年版,第239—251 页。近年来,尽管研究者或不赞成宫崎市定所谓十八班自九品析出、为九品变体的意见,而认为是一种管理官资的位阶,但也承认,十八班制与官僚铨选、升迁密切相关。[4]〔日〕冈部毅史:《魏晋南北朝期の官制における『階』と『資』-『品』との関係中心に》,《古代文化》第54 编第8 号,2002年;阎步克:《中国古代官阶制度引论》,第97—99 页;杨恩玉:《官班制的性质、编制标准与作用考论》,第135—157 页;《萧梁官班制渊源考辨》,第157—182 页;周文俊:《魏晋南朝官品与官资秩序研究》,第108—151 页;刘畅:《位阶结构与统治秩序——魏晋南朝官僚制专题研究》,北京大学博士学位论文,2013年,第69—79 页。十八班制的形成既与铨选、升迁密切相关,这也就意味着此前业已存在的官职升迁序列对十八班制的构建有着巨大影响。

如前所述,尽管自东汉以来九卿同处一个秩级或官品,在显见的位阶序列上等级相同,但其内部业已形成多层次复杂的高下之差,十二卿在十八班制下被设计为六班八级,不过是这一趋势的延伸而已。而从十二卿的位次看,却又未遵循此前已有的迁升序列,如在九卿迁转中多居于前列的光禄勋,被调整至中游以下,而向居末位的少府,位次则有显著上升。由此可见,梁武帝对十二卿位次的安排,一方面既是对此前迁转序列上九卿内部尊卑有差的继承,另一方面又打乱已有诸卿序列而以十八班制为架构重新安排十二卿位次,由此营建出一个全新的十二卿排序。

无论如何,萧梁十八班制下的十二卿位次代表了一种在典制层面的官职升迁序列,那么在实际迁转过程中,这一升迁序列能否得到遵循?请看以下几例官僚的仕宦履历。

韦黯:起家太子舍人,稍迁太仆卿(十班),南豫州刺史,太府卿(十三班)。

乐法才:即日迁太舟卿(九班)。寻除南康内史,耻以让俸受名,辞不拜。俄转云骑将军、少府卿(十一班)。

刘孝绰:迁太府卿(十三班)、太子仆,复掌东宫管记。……迁员外散骑常侍,兼廷尉卿(十一班),顷之即真。

萧子恪:还除光禄卿(十一班),秘书监。出为明威将军、零陵太守。十七年(518),入为散骑常侍、辅国将军。普通元年(520),迁宗正卿(十三班)。

刘之遴:久之,为太府卿(十三班),都官尚书,太常卿(十四班)。

褚球:除云骑将军,累兼廷尉(十一班),光禄卿(十一班),舍人如故。迁御史中丞。……普通四年,出为北中郎长史、南兰陵太守。入为通直散骑常侍,领羽林监。七年,迁太府卿(十三班)。

刘孺:顷之,起为王府记室,散骑侍郎,兼光禄卿(十一班)。累迁少府卿(十一班)。

臧未甄:迁右军安成王长史、少府卿(十一班)。出为新安太守,有能名。还为太子中庶子,司农卿(十一班),太尉长史。丁所生母忧,三年庐于墓侧。服阕,除廷尉卿(十一班)。

傅岐:太清元年(547),累迁太仆(十班),司农卿(十一班),舍人如故。

岑善方:(萧)詧之承制也,授中书舍人,迁襄阳郡守。及称帝,征为太舟卿(九班),领中书舍人,转太府(十三班),领舍人如故。寻迁散骑常侍、起部尚书。……詧之七年,卒,赠太常卿(十四班)。[1]分见《梁书》卷12《韦叡传附韦黯传》,中华书局1973年版,第226 页;卷19《乐蔼传附乐法才传》,第304 页;卷33《刘孝绰传》,第480 页;卷35《萧子恪传》,第509 页;卷40《刘之遴传》,第573 页;卷41《褚球传》,第590 页;卷41《刘孺传》,第591 页;卷42《臧盾传》,第599 页;卷42《傅岐传》,第602 页。《周书》卷48《萧詧传附岑善方传》,中华书局1971年版,第873 页。

不难看出,仕宦履历中的九卿迁转基本有两个途径:一是从低班迁至高班,二是同班内迁转。前者严格按照班位从低到高迁转,后者则未必有明确顺序,甚至如褚球例所见,同班内位次在前的卿也可能迁任位次居后的卿。这里需要稍做解释的刘孝绰例,孝绰从十三班太府卿经太子仆、员外散骑常侍后迁十一班廷尉卿。单从史书叙述来看,这里未见贬免官职的记载,不过如果注意到两任卿职间的太子仆、员外散骑常侍仅为十班,可以断言孝绰乃是由太府卿左迁太子仆后再迁任员外散骑常侍、廷尉卿,因此不能据以推论诸卿间有从高班迁至低班的情形。

如前所述,诸卿迁转显示出诸卿官制层面的序列,梁代十二卿迁转多循十八班制下的十二卿序列,这就意味着,梁代十二卿的礼制序列与官制序列获得了前所未有的一致。尽管由于十八班制中仍有一些卿同处一班,这种一致尚不完全,但这与此前九卿礼制序列和官制序列只是大致对应相比,无疑已是巨大进步。[1]关于梁代十二卿的分化及意义,刘畅亦有论及,参见《萧梁十八班制背景下的诸卿》,第61—80 页。

557年,梁陈易代,但梁武帝苦心营建的十八班制并未随萧梁王朝而去,而是为陈代所因循,除少数调整外,“其余并遵梁制,为十八班”[2]《隋书》卷26《百官志上》,第741 页。,十二卿也被完整继承。虽然《隋书·百官志》仅记载十二卿官品为三品,但不难推知在十八班制中十二卿位次应与梁代大体相同。关于此,文献中也有线索可寻。如《唐六典》叙诸卿变迁,其中太常“(梁)太常位视金紫光禄大夫,班第十四,陈因梁”,光禄“梁置十二卿,除‘勋’字,光禄卿为冬卿,班第十一,陈因梁”[3]《唐六典》卷14《太常寺》“卿一人”条,第394 页;卷15《光禄寺》“卿一人”条,第443 页。,其余诸卿叙述中也都有“陈因梁”或“陈因之”的字样[4]《唐六典》卷16《卫尉寺》“卿一人”条,第459 页;卷16《宗正寺》“卿一人”条,第465 页;《大理寺》“卿一人”条,第501 页;等等。。显然,陈所因袭的梁制,不仅包括十二卿的设置,还包括十二卿的官班位次。职是之故,陈代诸卿迁转也呈现出与梁代一样的序列。

赵知礼:高祖入辅,迁给事黄门侍郎,兼卫尉卿(十二班)。高祖受命,迁通直散骑常侍,直殿省。寻迁散骑常侍,守太府卿(十三班),权知领军事。

张种:贞阳侯僭位,除廷尉卿(十一班)、太子中庶子。敬帝即位,为散骑常侍,迁御史中丞,领前军将军。高祖受禅,为太府卿(十三班)。

张稚才:迁右丞,建康令、太舟卿(九班)、扬州别驾从事史,兼散骑常侍。使于周,还为司农(十一班)、廷尉卿(十一班)。

沈迈:天嘉中,历太仆(十班)、廷尉(十一班)。

沈君高:历太子舍人、洗马、中舍人、高宗司空府从事中郎、廷尉卿(十一班)。太建元年(569),东境大水,百姓饥弊,乃以君高为贞威将军、吴令。寻除太子中庶子、尚书吏部郎、卫尉卿(十二班)。

宗元饶:迁太仆卿(十一班),领本邑大中正,中书通事舍人。寻转廷尉卿(十一班),加通直散骑常侍,兼尚书左丞。

沈洙:高祖受禅,加员外散骑常侍,历扬州别驾从事史、大匠卿(十班)。……世祖即位,迁通直散骑常侍,侍东宫读。寻兼尚书左丞,领扬州大中正,迁光禄卿(十一班),侍读如故。

杜之伟:高祖受禅,除鸿胪卿(九班),余并如故。……寻转大匠卿(十班),迁太中大夫,仍敕撰梁史。[1]分见《陈书》卷16《赵知礼传》,中华书局1972年版,第223 页;卷21《张种传》,第280 页;卷21《张种传附张稚才传》,第281 页;卷23《沈君理传附沈迈传》,第300页;卷23《沈君理传附沈君高传》,第300—301 页;卷29《宗元饶传》,第385 页;卷33《儒林传·沈洙传》,第436—437 页;卷34《文学传·杜之伟传》,第455 页。如上所见,陈代十二卿迁转基本也遵循低班迁至高班及同班内迁转两种途径。尤其值得注意的是发生在易代之际的赵知礼、张种二例,二人任卫尉、廷尉二卿尚在梁世,及任太府卿时已入陈朝,从其连续的迁转履历可以看出,陈代十二卿班制应与梁代完全一致。要之,陈代可能恢复了以官品作为主要位阶的等级管理体系[1]牟发松:《从南北朝到隋唐——唐代的南朝化倾向再论》,《南京晓庄学院学报》2007年第4 期。,但其十二卿排序仍一循萧梁旧制,不仅十二卿格差以十八班形式明确呈现,十二卿之礼制序列和官制序列也基本统一。

十八班制下十二卿礼制序列与官制序列基本一致,这无疑得益于十八班制本身即是在迁转序列基础上形成的一种位阶体系。十八班制既以迁升序列为基础,则此前九卿间已经出现的尊卑之差便无法忽视。尽管梁武帝并未完全以此前业已存在的诸卿迁转序列安排其在十八班中的位置,但也不得不遵循十八班制的原则,将十二卿安排在高低不等的数个班位。由此可见,梁陈十二卿位次固然有其承袭旧制的一面,但更多则是王朝的重新设定,亦即十二卿排序乃是梁武君臣基于十八班制架构对诸卿位次进行整体安排的结果。[2]事实上,梁武帝设置十二卿亦在其官制改革中占据重要位置。《隋书》卷26《百官志上》:“梁武受终,多循齐旧。然而定诸卿之位,各配四时,置戎秩之官,百有余号。”(第720 页)可见设置十二卿与整齐将军号被视为梁武帝官制改革的两大代表。

那么梁武帝是以何种标准安排十二卿位次的呢?目前看来,诸卿的职能轻重、实际地位高低应是主要依据。与此前九卿排序相比,十八班制下十二卿排序有几个突出变化:1.宗正被拔高至仅次于太常的位置;2.太府、司农、少府等与经济管理相关的三卿位居前列;3.光禄勋地位显著下降。

关于宗正,如前所述,自桓温省官并职、裁撤宗正之后,宋、齐两代均不设宗正,宗正在九卿中的位置也为将作大匠所取代。梁武帝天监七年,“诏复置宗正、太仆、大匠、鸿胪,又增太府、太舟,仍先为十二卿”[1]《梁书》卷2《武帝纪中》,第47 页。,亦即宗正系随着十二卿的设立而与太仆、大匠等一并复置的。复置后的宗正,从其职能看,“主皇室外戚之籍”,与此前相比并无不同,但如果注意到梁武帝重视宗室,则宗正在萧梁地位抬升也就不难理解了。

南朝对宗室的重视,并不始于梁武帝,早在刘裕立宋伊始,即惩东晋权在门阀之弊,重用宗室,如规定重镇荆州、京口须由皇子或“宗室近戚”出任等。[2]〔日〕安田二郎:《元嘉時代政治史試論》,初刊1973年,后载氏著:《六朝政治史の研究》,京都大学学术出版会2003年版,第240—241 页;万绳楠:《魏晋南北朝史论稿》,安徽教育出版社1983年版,第228 页。此后南朝君主多沿用这一政策[3]唐长孺:《西晋分封与宗王出镇》,载氏著:《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局1983年版,第139—140 页。,梁武帝亦然,委子弟以强藩,对皇子教育亦多所留意,甚至试图拉拢同宗的萧齐皇族以加强宗室力量。[4]周一良:《论梁武帝及其时代》,初刊1981年,后载氏著:《魏晋南北朝史论集》,北京大学出版社2010年版,第303—305 页;〔日〕海野洋平:《梁武帝の皇子教育》,《集刊東洋學》第75 号,1996年。在这样的背景下,梁武帝将掌管宗室的宗正地位提升,其用意无疑也正在此。

至于太府、司农、少府三卿,如川合安所论,太府被置于高班,以及少府等级上升,均与梁武帝改革所倡导的贤才主义相关,其背景则是货币经济的发展。[5]〔日〕川合安:《梁の太府創設とその背景》,《文経論叢·人文学科篇Ⅷ》第23 卷第3号,1988年。又刘啸亦论及,梁代少府职能较之宋齐有所发展,《魏晋南北朝九卿研究》,第209—210 页。虽然川合没有论及大司农,但推测大约也是基于同样的考虑而被提高地位的。

又光禄勋,如果说汉代光禄勋因其职掌作为王朝候选官的三署郎而地位显赫,那么在魏晋以降,随着三署郎功能的转变,光禄勋地位也不复如前。《宋书·百官志上》记载:“魏、晋以来,光禄勋不复居禁中,又无复三署郎,唯外宫朝会,则以名到焉。”[1]《宋书》卷39《百官志上》,第1229 页。所谓“无复三署郎”,笔者曾论及,并非指王朝不设三署郎,而是指三署郎丧失候选功能。[2]孙正军:《汉唐储官制度研究》,北京大学博士学位论文,2010年,第93—97 页。三署郎既丧失候选功能,则负责管理郎署、从中选拔官吏的光禄勋势必也受到影响。而汉代光禄勋另一主要职能——宿卫宫殿门户,如学者所论,在东晋南朝时期也趋于萎缩,以致光禄勋渐成文官虚职。[3]刘啸:《魏晋南北朝九卿研究》,第76—79 页。因此尽管魏晋宋齐时代光禄勋仍在九卿排序中维持较高的位置,但那是以九卿普遍衰落为背景,且还受到东汉九卿排序的影响。及至梁武帝置十二卿,重新安排诸卿序列,风光不再的光禄勋终于名实相符,获得了与其实际地位相匹配的排位。

以往对于梁武帝改制,存在一些批评,认为其理想化的成分多一些。十二卿以《周礼》为模板设置,本身也证实了这一点。不过,十二卿位次未简单按春夏秋冬四卿顺序,而是尽可能按诸卿职能轻重及实际地位排序,却也显示出其中亦具行政理性的一面。而这种基于职能轻重及实际地位的排序,无疑也促成了十八班制下十二卿礼制序列与官制序列尽量统一。

三、另一种分等:北朝时代的九卿排序

北朝的历史肇自北魏,而北魏以下的九卿礼制序列亦大体沿袭魏制,如表2所示。

表2 北朝九卿礼制序列表

按北魏九卿设置,《初学记》称“后魏依南齐以前置九卿,又各加少卿焉”[1]《初学记》卷12《职官部下·太常卿》,第300 页。,不过如前所述,南朝宋齐九卿有将作大匠而无宗正,而北魏则有宗正,故毋宁认为北魏九卿系依东汉—三国—两晋制度传统设置。

自太和十七年(493)王肃北奔之后,魏晋之礼乐政刑典章文物经由东晋、宋、齐发展演变者,便成为孝文改制的主要模仿对象。[2]陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,中华书局1963年版,第11—14 页。以此而言,北魏九卿不循宋齐制度而转依汉晋传统,不得不说是有些“另类”。孝文君臣的这一选择或与彼时对北魏德运的重新排定相关。如学者所论,北魏初期承前秦为土德,至太和十四年(490),孝文帝采纳李彪、崔光等人建议,改承晋为水行。[3]罗新:《十六国北朝的五德历运问题》,《中国史研究》2004年第3 期。很可能随着这一德运的转变,典午中朝旧制也成为孝文改革的部分模板,而九卿设置即为其例。[1]刘啸也注意到北魏九卿有宋齐九卿中没有的宗正,不过他认为这是远采东汉制度。《魏晋南北朝九卿研究》,第193 页。

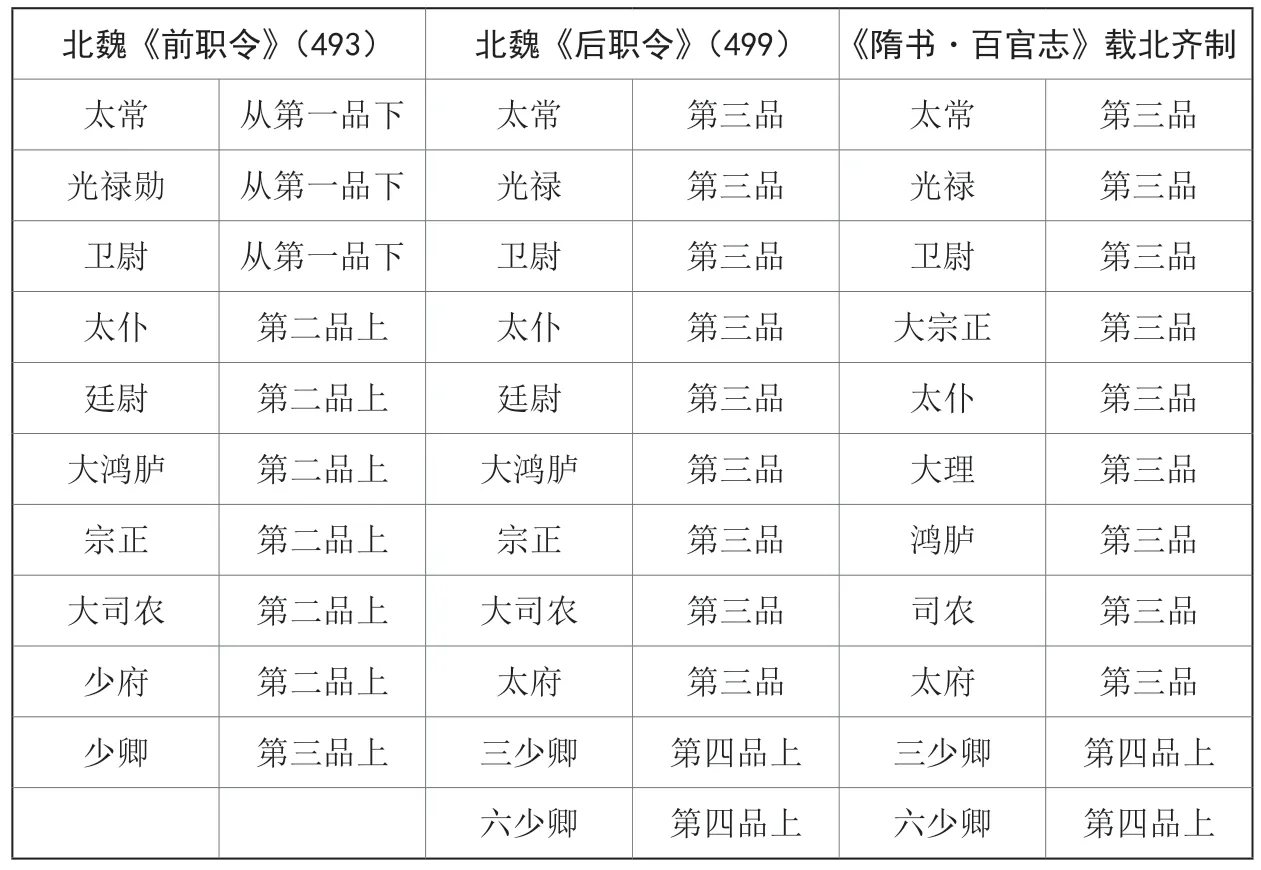

当然,北魏九卿排序亦非全然照搬汉晋旧制,尤其在《前职令》中,变化明显。从九卿设置而言,北魏在九卿外加置少卿,这是此前所没有的,而除此之外,还有两点变化也很突出。

其一,魏晋九卿官居三品,而《前职令》中则提升至一至二品。北魏九卿品秩大幅上调,大约与北魏前期不甚重视中原名器相关。如阎步克所论,“北魏的名位自初就比南朝猥滥,同样的官位随随便便就授给了地位低微者,或同样地位的人得到了更显赫的名号”[2]阎步克:《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第550 页。,在这样的政治文化下,包括九卿在内的中原官职提升品级,或许正是为了满足彼时占据权力核心的北族出身者的需要。

其二,魏晋九卿品秩相同,《前职令》则将九卿划分为两个层次,其中太常、光禄、卫尉三卿为从一品下,太仆以下六卿第二品上,前三卿与后六卿有上卿、次卿之别。[3]《唐六典》卷14《太常寺》“卿一人”条,第394 页;卷22《少府监》“监一人”条,第571 页。与梁武帝设置十二卿班位几乎属于另起炉灶不同,《前职令》的安排仍然可以说是于史有据。如前所述,在东汉九卿排序中,太常、光禄、卫尉三卿已隐然居于其余六卿之上,至曹魏时进一步明确化,以此而言,《前职令》将九卿分居二品,一方面既是此前传统的继续,另一方面则开启了另一种九卿分等方式。

无论如何,与汉晋旧制相比,《前职令》所做调整仍过于剧烈,因此到《后职令》时,王朝对九卿的安排又稍稍往回拉了些:九卿重新返居三品,由官品不同所体现的明确格差也被弭平,这使得《后职令》中的九卿安排至少表面看来更接近汉晋旧制。不过,细检《后职令》可知,其九卿排序仍与汉晋旧制有所不同,这主要表现为,《后职令》中九卿虽同为三品,但太常、光禄、卫尉三卿却与太仆以下六卿分开记载,同位于第四品上的九少卿也被分成两个部分,而在东汉魏晋时期,秩级或官品中的九卿均连续记载。《后职令》的这一记述方式表明,虽然其九卿格差不像以品秩区分九卿尊卑的《前职令》那样明显,但九卿中前三卿与后六卿之间的格差仍然存在。[1]阎步克也注意到《后职令》的这一记述方式。《品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》,第380 页。又《北史》卷13《后妃传上》载孝文帝改定内官,“三嫔视三卿,六嫔视六卿”(中华书局1974年版,第486 页),亦可见其格差。而从此后九卿排序的演变看,毋宁认为《后职令》所确立的这一九卿分等方式影响更为深远。

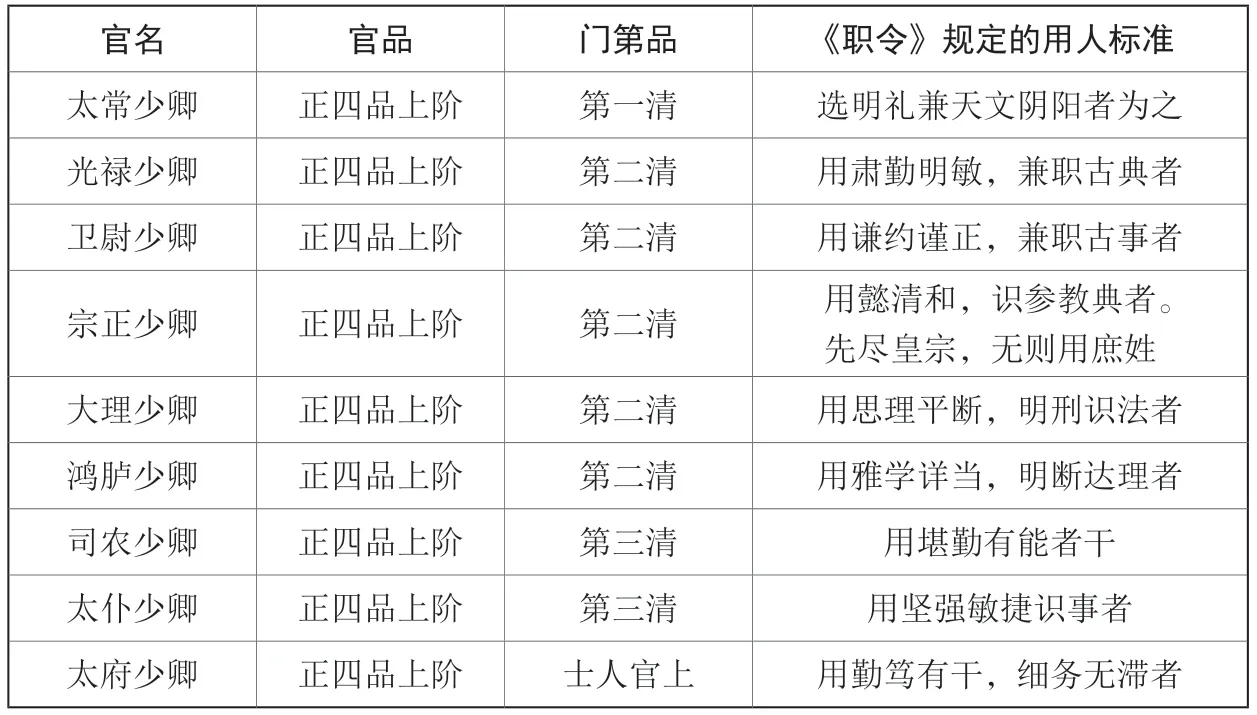

需要说明的是,虽然在前、后《职令》没有体现,但北魏九卿极有可能还存在另一个位次序列。黄惠贤曾据《太平御览》、《职官分纪》等整理出一份九少卿官品、门第品和用人准则表,节略如表3。黄氏推测,九卿也有类似的用人标准和门第品级。[1]黄惠贤、聂早英:《〈魏书·官氏志〉载太和三令初探》,初刊于1991年,后载黄惠贤:《魏晋南北朝隋唐史研究与资料》,湖北人民出版社2010年版,第465—466 页。如果上述论断不误,则北魏九卿或许还存在一个以官职清浊为基础、具有和少卿类似的四个层次明确格差的九卿序列。值得注意的是,在这个序列中,宗正、太仆二卿位次发生了反转。尽管对此序列中宗正卿前移、太仆卿后退的原因尚难做定论[2]宗正位次前移可能与其职能扩大相关。关于北魏宗正的职事,参见刘军:《北魏宗正考论》,《许昌学院学报》2007年第6 期;刘啸:《魏晋南北朝九卿研究》,第190—192 页。,但这一变化尤其是宗正位次前移却直接影响到了此后北齐隋唐的九卿排序。

表3 汉魏九少卿官品、门第品和用人准则表

要之,北魏自孝文帝以降,礼制层面的九卿至少存在着两种序列,其一显见于官品,其二体现于门第品。两种序列虽有重合之处,但彼此独立,不仅九卿位次有所区别,分等也不相同:前者分为两级,后者则有四个级差。

至于这一时期九卿的官制序列,从不算丰富的升迁履历看,似乎与汉晋并无大的区别。略举几例:

穆绍:迁秘书监、侍中、金紫光禄大夫、光禄卿,又迁卫将军、太常卿。

陆昶:入为卫将军、大鸿胪卿,仍除车骑将军、左光禄大夫。天平中,进号骠骑大将军,加散骑常侍、领左右,兼给事黄门侍郎,仍兼太仆卿。复以本将军为东徐州刺史。寻卒。赠本将军、卫尉卿、青州刺史。

尧暄:及改置百官,授太仆卿。车驾南征,加安南将军。转大司农卿。

游肇:转太府卿,徙廷尉卿,兼御史中尉,黄门如故。

李世哲:肃宗末,迁宗正卿,加平南将军,转大司农卿,仍本将军。又改授太仆卿,加镇东将军。寻出为相州刺史,将军如故。……崇北征之后,征兼太常卿。

贾思伯:又除安东将军、廷尉卿。……俄转卫尉卿。……又迁太常卿,兼度支尚书。

窦瑗:除大宗正卿,寻加卫将军。……领本州大中正,以本官兼廷尉卿,卒官。赠本将军、太仆卿、济州刺史。

元固:转安南将军、大宗正卿,还领大匠。迁抚军将军、卫尉卿、行河南尹。转中军将军、右卫将军,加散骑常侍。出为镇北将军、定州刺史,常侍如故。后除金紫光禄大夫、太常卿,镇北、常侍如故。

元谭:转太仆卿、冠军将军、大宗正卿。……乃使持节假左将军行徐州事,折冲之任也。还转光禄卿,行兖州事。

元渊:乃迁镇南将军、卫尉卿,寻转光禄勋。[1]分见《魏书》卷27《穆崇传附穆绍传》,中华书局1974年版,第671 页;卷40《陆俟传附陆昶传》,第916—917 页;卷42《尧暄传》,第954 页;卷55《游明根传附游肇传》,第1216 页;卷66《李崇传附李世哲传》,第1475 页;卷72《贾思伯传》,第1613—1615 页;卷88《良吏传·窦瑗传》,第1912 页;《元固墓志》,载赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津古籍出版社2008年版,第211 页;《元谭墓志》,载赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第229 页;《元渊墓志》,载齐运通编:《洛阳新获七朝墓志》,中华书局2012年版,第23 页。

可以看到,太常卿仍居于九卿迁转的顶点,光禄、卫尉二卿次之,太仆、廷尉、鸿胪、宗正、司农五卿多相互迁转,大约没有明显的高低之分,而自少府更名而来的太府卿似乎仍居末位。这显示出,尽管梁武帝改制或有本诸北魏之处,但至少在九卿官制序列的细察程度上,深受汉晋旧制影响的北魏似乎不及萧梁。这也就意味着,在九卿礼制序列与官制序列的对应程度上,北魏亦不如萧梁具有更多的一致性。

北魏之后的周、齐二代,北周依《周礼》复古改制,九卿摒弃不用;北齐官僚组织则继续沿用九卿诸职,而其九卿排序,如表2所示,大体因袭北魏《后职令》,唯一的变化就是宗正卿提升至卫尉卿之后、太仆卿之前。北齐上调宗正卿位次,固然在北魏以官品为基础的九卿排序中不见端倪,但在以门第品和官职清浊为标准的九卿序列中则可看到滥觞,或即本诸此。当然,考虑到宗正卿在梁陈十八班中亦位列高班,故也不排除这一调整系模仿自南朝。

另一方面,《后职令》所确立的九卿分等方式亦为北齐所继承。《隋书·百官志中》所记北齐官品,第三品一级分别记载了太常、光禄、待中、卫尉三卿和大宗正以下六卿,其间夹杂有太子三少、中书令、太子詹事、列曹尚书、四平将军等职,第四品上阶之前三卿少卿和后六卿少卿亦分开记载。[1]《隋书》卷27《百官志中》,第765—766 页。这些均显示出北齐九卿和《后职令》九卿一样,前三卿与后六卿间存在着明确格差。

北齐这种九卿分等方式在官僚排位及迁转序列上亦有体现。兹举两例。

周武帝平齐,与吏部尚书袁聿脩,卫尉卿李祖钦,度支尚书元脩伯,大理卿司马幼之,司农卿崔达拏,秘书监源文宗,散骑常侍兼中书侍郎李若,散骑常侍兼给事黄门侍郎李孝贞,给事黄门侍郎卢思道,给事黄门侍郎颜之推,通直散骑常侍兼中书侍郎李德林,通直散骑常侍兼中书舍人陆乂,中书侍郎薛道衡,中书舍人元行恭、辛德源、王劭、陆开明十八人同征,令随驾后赴长安。

崔昂:出兼太府卿。皇齐纳禅,除散骑常侍、兼大司农卿。……转廷尉卿,敕典京畿诏狱。入为度支尚书,转都官,迁七兵,仍摄都官,迁中书令,犹摄都官,带广武太守,徙食济北郡干,兼尚书右仆射,仍便即正,俄迁兼焉。未几,转光禄勋,寻徙太常卿。[1]分见《北史》卷47《阳尼传附阳休之传》,第1727—1728 页;《崔昂墓志》,载赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第433 页。

据北齐官品,吏部尚书居三品之首,秘书监则在后六卿之下。由此可见,周武帝所征召北齐十八位士人中,位至三品的前六人确系按照官品三品一级所记诸职顺序排列,而卫尉卿李祖钦与大理卿司马幼之、司农卿崔达拏之间夹有度支尚书元脩伯,正显示出前三卿与后六卿虽然官品相同,但其间格差却是真实存在的。

而在北齐重臣崔昂的升迁履历中,上述格差体现得更为突出。崔昂自太府卿迁司农卿再迁廷尉卿的过程中,虽有所兼任,但均属直接迁任,没有停滞;然而在转任光禄勋、太常卿时,则先经历了度支尚书、都官尚书、七兵尚书、中书令、尚书右仆射等。按上列五职,前三职均为列于前三卿与后六卿之间的三品官,尚书右仆射虽为从二品,但据《北史》本传,崔昂在担任尚书右仆射后不久即遭罢免[2]《北史》卷32《崔挺传附崔昂传》,第1182 页。,因此崔昂之被除授光禄勋,当是王朝因其担任尚书右仆射之前资历所做的安排。若上述不误,则可以判断崔昂的迁转经历系严格遵循了官品三品一级的叙述顺序,崔昂自太府、司农、廷尉三卿迁至光禄、太常二卿时须经历列曹尚书、中书令等,这也再次确认了北齐九卿前三卿与后六卿地位并不等同,而是有着明确的高低之限。

要之,南北朝时代南北双方的九卿排序虽然同以汉晋旧制为基础,且同样都有对九卿格差予以明确化的要求,但双方同源殊途:南朝在经历宋、齐二代的简单调整后,在十八班制下演绎出繁密的十二卿级差,而北朝则为汉晋传统所束缚,不仅分级简单,呈现方式亦不如南朝一目了然。南北双方九卿排序的取径不同,这就给随后的统一王朝隋唐带来了难题,当然从另一角度说,这也是提供了更多选择。

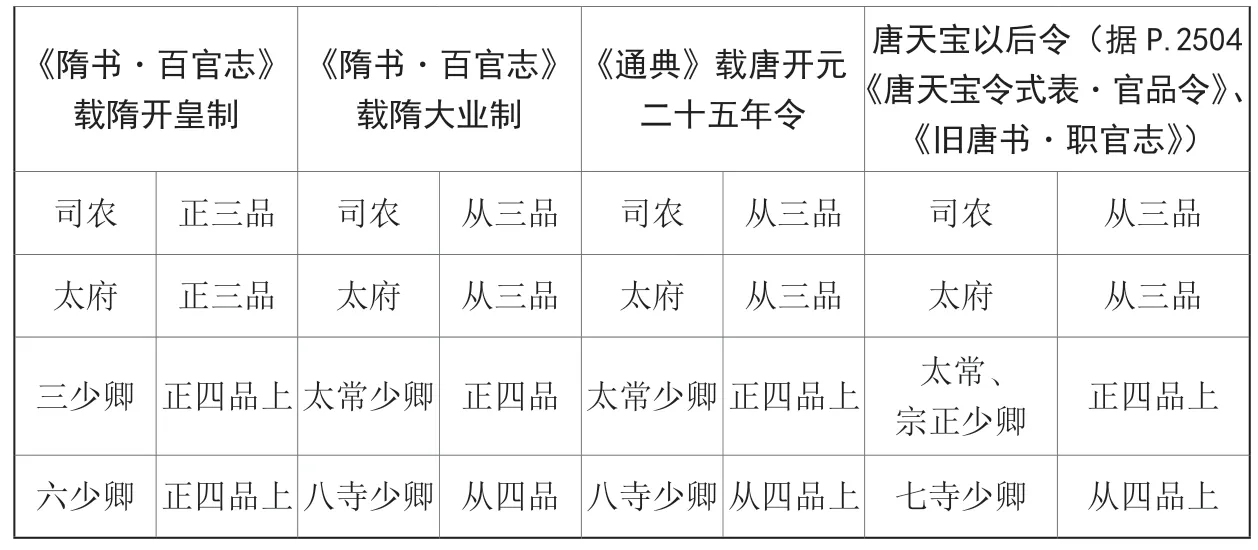

四、承北还是袭南:隋唐时代的九卿排序

581年,隋文帝甫一受命,即“改周之六官,其所制名,多依前代之法”[1]《隋书》卷28《百官志下》,第773 页。。而其所依“前代之法”,如陈寅恪所论,主要即是指“自北魏太和传授北齐之制”。[2]陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,第85 页。其九卿设置亦遵循北齐制度(表4)。

表4 隋唐九卿礼制序列表

续表

如表所见,开皇九卿无论是排序还是构成均一同北齐。而表中未能体现的分等方式,据《隋书·百官志下》载隋官品所见,第三品之前三卿与后六卿,中间夹有太子三少、纳言等官职,第四品上之前三卿少卿与后六卿少卿亦分开记载。由此可见,尽管隋代官制结构与北齐相比已有较大变化,但九卿之分等方式仍一循齐旧。

及隋炀帝大业三年(607),普改官制,九卿也多有调整。从与九卿排序相关而言,最大的变化即光禄以下八卿被降为从三品。隋炀帝降低八卿品级,某种程度上可以视作是对魏晋以下九卿地位日益下降的“盖棺论定”。但在客观上,随着八卿品级下调,使得太常卿特立于正三品,在这个意义上,隋炀帝的改革也未尝不是对太常卿的升格。

隋炀帝将太常卿从九卿中拔擢出来,单独置于正三品,从九卿官制序列而言,并不算新颖。如前所述,自东汉确立九卿排序后,太常就一直居于九卿迁转的顶点,北朝亦然。不过,若从九卿礼制序列看,除了前述北魏时期以门第品为基础的九卿排序勉强可依外,北朝并不能提供制度渊源。然而在南朝,在梁陈十八班制下的九卿排序,太常卿亦独自高居十四班,不与其他诸卿相连。大业制中太常卿与十八班制下太常卿地位的相似性,颇让人怀疑隋炀帝之单独将太常卿置于正三品或即模仿自南朝制度。

如所周知,隋炀帝即位后,一改其父文帝时的关中本位政策,重用江南士人,倾心南朝文化,及至统治后期甚至长驻江都,不愿北返。尽管其中不乏将势力深入南土、建立统一大帝国的政治目的在内,但隋炀帝对南方文化的喜爱却也是毋庸置疑的。在这样的背景下,隋炀帝取法南朝仪制,将太常卿升格至与诸卿“绝席”的位置,无疑是极有可能的。事实上,考虑到隋炀帝时期许多礼乐制度原本就是由南朝士人制定,则这种可能性就更大了。

隋炀帝升格太常卿系模仿南朝制度,这一点从其对太府卿的调整也可看出端倪。《隋书·百官志下》记载:“太府寺既分为少府监,而但管京都市五署及平准、左右藏等,凡八署。”[1]《隋书》卷28《百官志下》,第798 页。亦即调整后的太府卿仅掌管市场、财货、库藏等,原有的器物营造职能转由少府监单独管理。而在梁陈,太府卿亦仅掌管“金帛府帑”及关市之税。[2]〔日〕川合安:《梁の太府創設とその背景》;刘啸:《魏晋南北朝九卿研究》,第133—134 页。隋炀帝太府卿职能与梁陈一致,这不是偶然,如学者所论,隋炀帝分化太府卿职掌,正是对梁代太府卿的模仿。[3]〔日〕内田昌功:《隋煬帝期官制改革の基礎的研究》,《史朋》第33 号,2000年。隋炀帝既模仿南朝改革太府卿,则推测其升格太常卿亦有取法南朝的因素在内,恐怕不算无稽。

要之,与隋文帝九卿分等完全承继北齐旧制不同,隋炀帝对九卿排序的调整则在某种程度上实现了南北传统的融合:一方面,其九卿排序主体仍以北朝制度为模板;另一方面,如学者所论,隋炀帝官制改革的特征之一就是摆脱北方政权色彩[4]〔日〕内田昌功:《隋煬帝期官制改革の目的と性格》,《東洋学報》第85 卷第4 号,2004年。,在此背景下,隋炀帝九卿亦不乏从北朝制度偏出而取法借鉴南朝之处,太常卿升格即为其例,由此太常卿得以特立独出,与其他诸卿拉开距离。

隋炀帝的这一调整也深刻影响了紧随其后的李唐王朝的九卿排序。唐初武德、贞观君臣恢复开皇旧制,其九卿设置及排序很可能也依照隋文帝制度而设。[1]《郭嗣本墓志》载其于贞观十三年(639)除司农卿,“食唯人天,居八政之首;治粟重任,在九列之先”,以司农卿为九卿之首。揆之史实未必可靠,此当为墓志溢美之词。张占民、倪润安:《唐郭嗣本与长孙四娘夫妇墓志考释》,《文博》2013年第4 期。至高宗龙朔二年(662)普改百司及官名,九卿亦不可避免:改太常为奉常,光禄为司宰,卫尉为司卫,宗正为司宗,太仆为司驭,大理为详刑,鸿胪为司文,司农为司稼,太府为外府。[2]《旧唐书》卷42《职官志一》,中华书局1975年版,第1787 页。而从《旧唐书》的叙述顺序看,似乎此时九卿位次仍按照开皇九卿顺序排列。[3]需要说明的是,《旧唐书》载叙述光宅元年(684)九卿更名时,顺序却是太常、鸿胪、宗正、光禄、太府、太仆、卫尉、大理、司农,与前后制度均不合,颇疑此处并未按照九卿顺序排列。《旧唐书》卷42《职官志一》,第1788 页。不过在《通典》所记玄宗开元二十五年(737)令中,九卿却呈现出与大业九卿一致的顺序:太常卿居正三品,光禄卿以下为从三品,其以官品明确体现太常卿与其余八卿格差的分等方式同大业九卿完全一致。

值得注意的是,在大业及开元制度中,九寺少卿在官品上也出现尊卑,其中太常少卿居正四品或正四品上,其余八寺少卿则为从四品或从四品上。九寺少卿分等与九卿分等合拍,无疑也在一定程度上强化了这一印象,即太常卿与其余八卿之间存在高下之别。

要之,尽管开元二十五年令所载九卿(包括少卿)排序与大业九卿仍有差异,但总体而言,开元九卿中太常独居高品而不与其余八卿相连,这种分等方式无疑已经从唐初所继承的开皇旧制偏离,而返归大业制度。开元令有这一变化并不奇怪,如学者所论,尽管唐高祖时代曾下诏“律令格式,……且用开皇旧法”,但至太宗贞观年间,官制中便已渐渐渗入大业因素[1]〔日〕内田昌功:《隋煬帝期官制改革の目的と性格》。,玄宗九卿排序返同大业,不过是此一官制演进脉络的延续而已。

开元二十五年令所确立的九卿排序并未行用太久,至玄宗天宝以后,九卿排序便出现大的变化,宗正卿被拔擢至与太常卿同等的位置。《旧唐书·职官志》载代宗永泰二年(766)官品,正三品之“太常卿、宗正卿”,小字注云:“天宝初升入正三品也”。[2]《旧唐书》卷42《职官志一》,第1792 页。学者推断撰于天宝年间的法藏P.2504《唐天宝令式表·官品令》[3]关于P.2504 所载官品令的年代,冯培红有研究整理,参见《法藏敦煌文献P.2504〈唐天宝令式表·官品令〉与唐代官品制度》,“中古中国的政治与制度”学术研讨会,首都师范大学,2014年5月。中,宗正卿亦与太常卿同居第三品。而提升宗正卿的具体时间,据《唐会要》,“天宝七载五月十一日,升同太常寺,少卿及丞准此”[4]《唐会要》卷65《宗正寺》,上海古籍出版社2006年版,第1347 页。,发生在天宝七载(748),时距开元二十五年令不过十年。玄宗在天宝七载提升宗正卿及其属官品级,这与玄宗在开天年间提高宗室地位、扩大宗正职权是相关的。[5]冯培红:《法藏敦煌文献P.2504〈唐天宝令式表·官品令〉与唐代官品制度》。

玄宗将宗正卿拔擢至与太常卿同等,而居于其他七卿之上,这一调整在玄宗以后亦得到继承。除前述《旧唐书》载永泰官品显示出代宗时代尚沿此制外,《唐会要》载德宗贞元二年(786)文武百官朝谒班序,其中三品班有九寺卿,似乎表明九卿已混同一体,不分高低。然而据四品班太常少卿、宗正少卿与七寺少卿分别记载,颇疑位列三品班之九寺卿亦有高下之别。[6]《唐会要》卷25《文武百官朝谒班序》,第561 页。

唐后期百官朝谒班序中九卿应有高低,还有一个佐证。武宗会昌二年(842),尚书左丞孙简奏论常参官兼宪职班序,提到“其京兆尹是从三品,至今班位,只在本品同类官从三品卿监之上,在太常、宗正卿三品之下”[1]《唐会要》卷25《文武百官朝谒班序》,第567 页。,而孙简所言百官位次乃是以贞元二年文武百官朝谒班序为基础的。由此可见,在贞元班序中,太常、宗正二卿不应与其余七卿同列。要之,玄宗调整宗正卿官品后,这一九卿礼制序列在此后应是作为有唐定制而存在的。

以上为隋唐九卿在礼制场合的排序情况,那么在官制场合,九卿排序又如何呢?九卿礼制序列的调整对官制序列是否存在影响?

首先,有证据显示,隋唐时代太常卿地位仍高于其余诸卿。如唐人裴充曾言,“奉常职重地高,不同他寺”[2]《唐语林校正》卷3《方正》“裴澥为陕府录事参军”条,中华书局1987年版,第199 页。,又《唐大诏令集》载昭宗时钱珝《嗣郑王逊大理卿等制》:“九卿间重而显者,大宗正与廷尉,实次奉常焉”[3]《唐大诏令集》卷38《诸王·除嗣王官·嗣郑王逊大理卿等制》,商务印书馆1959年版,第177 页。,二者均以太常卿为九卿之首。而从九卿迁转的情形看,尽管亦不能排除个别太常卿转任他卿的例子[4]如高祖时郑元璹以太常卿迁鸿胪卿,太宗时窦诞以太常卿历诸职后迁大理卿。分见《旧唐书》卷62《郑善果传附郑元璹传》,第2379—2380 页;卷61《窦威传附窦诞传》,第2370 页。,但总体而言,太常卿仍多位于九卿迁转的顶点。

其次,据前引《嗣郑王逊大理卿等制》,宗正、廷尉二卿仅次于太常卿。宗正卿在玄宗改制以后地位提升是显而易见的。高宗子许王素节之子李璆,本传载:“璆初为嗣泽王,降为郢国公、宗正卿同正员,特封褒信郡王。进《龙池皇德颂》,迁宗正卿、光禄卿、殿中监。天宝初,重拜宗正卿,加金紫光禄大夫。”[5]《旧唐书》卷86《高宗中宗诸子传·许王素节传附李璆传》,第2828 页。李璆前任宗正卿在开元中,再任宗正卿在天宝七载、八载间,刚好在玄宗提升宗正卿官品前后[1]郁贤皓、胡可先:《唐九卿考》,中国社会科学出版社2003年版,第263、264 页。,颇疑李璆自宗正卿迁光禄卿、殿中监后重拜宗正卿,正是玄宗提升宗正卿官品后的结果。

而从九卿迁转看,官品提升至与太常同品的宗正卿在玄宗以后确实较少迁任他卿,不过,《嗣郑王逊大理卿等制》声称与宗正卿齐平、仅次于太常卿的大理卿仍多迁任其余六卿。玄宗前自不必说,如太宗时刘德威自大理卿转太仆卿,崔善为自大理卿迁司农卿,睿宗时姜师度自大理卿为司农卿。[2]分见《旧唐书》卷77《刘德威传》,第2676 页;卷191《方伎传·崔善为传》,第5089 页;卷185 下《良吏传下·姜师度传》,第4816 页。玄宗以后,也有如肃、代时卢正己由大理卿迁刑部侍郎再转太府卿的例子。[3]郁贤皓、胡可先:《唐九卿考》,第370 页。当然,考虑到《嗣郑王逊大理卿等制》已是唐朝覆亡前夕,或许大理卿在唐后期地位曾有上升,这种可能性也不能完全排除。

再次,东汉以降多居于迁转前列的光禄、卫尉二卿,至唐世则风光不再。如下所见:

(太宗)唐俭:转卫尉卿,寻为遂州都督。……寻转鸿胪卿。

(高宗、武后)王及善:俄以病免,寻起为卫尉卿。垂拱中,历司属卿(宗正)。

(德宗)李鉊:以久次迁卫尉卿,秩至金紫。乃命大司农,为国之泉首。

(睿宗、玄宗)崔谔之:拜卫尉卿、将作少匠、滑州刺史、太府卿、汾州刺史、少府监、检校司农卿,加银青光禄大夫、太府卿,兼检校御史中丞,□拜少府监。

(文宗、武宗)韦正贯:历光禄卿、晋州刺史,入拜司农卿。

(昭宗)裴谣:又拜太仆卿,仍腰金印。未几,转卫尉卿。间岁,除大司农。[1]分见《唐俭墓志》,载周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》显庆006,上海古籍出版社2001年版,第90 页;《旧唐书》卷90《王及善传》,第2910 页;权德舆:《金紫光禄大夫司农卿卲州长史李公墓志铭》,载《文苑英华》卷941《志七·职官三》,中华书局1966年版,第4951 页下栏;《崔谔之墓志》,载洛阳市第二文物工作队等编著:《洛阳新获墓志续编》102,科学出版社2008年版,第102 页;萧邺:《岭南节度使韦公神道碑》,载《文苑英华》卷915《碑七二神道三三职官二三》,第4818 页下栏;《旧唐书》卷19 下《僖宗纪》,第697 页;《裴谣墓志》,载吴钢主编:《全唐文补遗》第8 辑,三秦出版社2005年版,第234 页。任职时间参考了郁贤皓、胡可先:《唐九卿考》。

由上述迁转可以看出,光禄卿不再只向上迁任太常卿,卫尉卿也非仅迁任位次靠前的太常卿和光禄卿,二卿迁转对象包括司农、宗正(天宝前)、太府、鸿胪等原本位在其下的诸卿。由此可见,唐代光禄、卫尉二卿已不像此前那样居于迁转前列,而是与除太常卿及天宝以后的宗正卿以外的诸卿地位相当了。

最后,九卿末位的太府卿地位上升。如前所述,在东汉以来的九卿迁转场合,太府卿及其前身少府常居末席,然而进入唐代以后,太府卿地位获得提升。前引崔谔之例已显示出太府卿可以由曾任卫尉卿的官僚担任,又如下二例所见:

(玄宗)裴伷先:转太仆卿、右金吾大将军、太府卿,进爵为子。

(睿宗)韦凑:睿宗即位,拜鸿胪少卿,加银青光禄大夫。景龙二年,转太府少卿,又兼通事舍人。[2]《裴伷先墓志》,见葛承雍、李颖科:《西安新发现唐裴伷先墓志考述》,载《唐研究》第5 卷,北京大学出版社1999年版,第454 页;《旧唐书》卷101《韦凑传》,第3142 页。

太府卿和太府少卿亦可成为太仆卿和鸿胪少卿的直接或间接迁转对象。这显示出,唐代太府卿的地位虽未顿居九卿前列,但与同品的光禄卿以下相比,至少可以“平起平坐”了。

毋庸赘言,唐代九卿官制序列的上述变化应与礼制序列的调整息息相关。一方面,太常卿及宗正卿官品的提升使得二卿在品级上与其余诸卿拉开距离,由此二卿得以居于九卿迁转前列;另一方面,原本居于迁转前列的光禄、卫尉二卿及后列的太府卿,则因由官品不同所呈现的明确格差的出现,反而抹平了与其他诸卿的差异,亦即较之前代,唐代除太常、宗正二卿外的诸卿,地位更趋平等了。

而高居前列的太常、宗正二卿,不禁让人又联想起梁武帝对十二卿位次的设定,如前所述,十八班制下,位居前列的正是太常卿(十四班)和宗正卿(十三班)。玄宗在提高宗正卿官品时,脑海中是否曾浮现梁武帝的十二卿排序,此点不好断言,但从调整的客观结果看,天宝以后以太常、宗正二卿居首的九卿排序,似乎又隐约呈现出一丝南朝制度的影子。或许在唐代中叶以后政治、经济、军事、文化渐次南朝化的背景下[1]南朝化是由陈寅恪最先揭示、唐长孺系统论证的一个关于隋唐历史走向的命题。关于南朝化的较近论述,参见前引牟发松《从南北朝到隋唐——唐代的南朝化倾向再论》一文。,这样的调整也算是顺理成章吧。

五、余论

以上我们依时间顺序,系统梳理了魏晋隋唐时期九卿排序演变的具体情况。整体上看,魏晋以下,大体继承东汉九卿排序而续有发展。其中在礼制层面,魏晋基本沿用东汉九卿排序,只是东汉尚不明显的太常、光禄勋、卫尉前三卿与后六卿的分化在这一时期被放大化了。宋齐二朝,随着九卿构成的调整,九卿前后位次也在因循汉晋九卿礼制序列框架的同时依据其设置时间的长短而发生变化。及至南北朝后期,南北双方均以汉晋旧制为基础,各自发展出基于品级差异的明确分等方式。其中梁陈十八班制下的十二卿格差绵密而繁复,多达六班八(或九)级,北朝则以官品高低或在同品中不连续记载的方式将曹魏业已出现的前三卿与后三卿的格差明确化,等级相对简单。随后,重新建立统一帝国的隋唐面临遵循北方还是承袭南方的选择,由此形成了以北朝九卿排序为基础,并融入一些南朝制度元素的九卿排序形式。

而与九卿礼制序列的发达相比,九卿官制序列却步履迟缓。魏晋宋齐及北朝,较之东汉变化不大,而在梁陈,受十八班制十二卿分级繁复的影响,诸卿官制序列亦得到前所未有的发展。及至隋唐,太常地位依旧,而随着唐玄宗将宗正提升至与太常同品,宗正也渐居官制序列前列,其余诸卿原有的高低差异则因与太常、宗正存在官品上的明确格差而被抹平了。

不难看出,九卿官制序列之所以难以建立明确清晰的高下位次,很大原因在于大多时候九卿品秩相同。两汉迄于宋齐,九卿等级不分;北朝隋唐九卿虽然在官品中呈现格差,但分等过于简单;只有梁陈,在以迁转原则为背景的十八班制下,诸卿分等较多,诸卿的官制序列也相对明确。但即便如此,梁陈十二卿依然存在二卿或四卿同居一班的情况,这些同居一班的诸卿之间位次大体相当,没有高下之分。要之,九卿格差愈为明确,分等愈为繁复,九卿官制序列才更为清晰,官制序列与礼制序列之间也才能有更多对应。这是魏晋隋唐九卿排序带给我们的启示之一。

除此之外,从魏晋隋唐九卿排序演变的轨迹还不难看出,汉代故事与现实需求,乃是影响和制约这一时期九卿排序的最主要因素。关于前者,如前所见,在整个魏晋隋唐时期九卿排序演变的过程中,业已存在的汉代,尤其是东汉九卿排序的“故事”犹如一个巨大的传统,笼罩着这一时期的九卿排序:魏晋宋齐固不必说,即便是九卿排序变化较大的南北朝后期至隋唐,从彼时九卿位次的调整中亦不难看出东汉九卿排序的因子。这一点不难理解,对于汉代以后的历朝而言,延续长达四百年的炎汉,尽管不乏问题,但总体而言是一个成功的王朝。由此其治国举措也就具有了典范意义,成为此后王朝推为准绳、争相效仿的对象。因此在魏晋隋唐文献中,频繁可见王朝在制度设计或处理事务时“如汉故事”或“依汉氏故事”。在此氛围下,魏晋隋唐的九卿排序受汉代故事影响,也就不可避免了。

至于现实需求,亦即王朝根据现实政治需要调整九卿位次,以求强化支配权力或提高行政效率,毋宁说是极为自然的。因此在宋齐,王朝将“有事权置,事毕则省”的将作大匠、大鸿胪、太仆三卿居于下位,乃是出自理性行政的需要;梁武帝改革十二卿,其后仍有建立以官僚中心的统治体制、借以强化皇权的用意;[1]金裕哲:《梁武帝天监年间官制改革思想及官僚体制上之新趋向》,载《魏晋南北朝史研究——中国魏晋南北朝史学会第五届年会暨国际学术研讨会论文集》,湖北人民出版社1996年版,第175 页。而唐玄宗提升宗正位次,如前所述,则旨在提高宗室地位、扩大宗正职权。要之,尽管这些调整偏离了汉代故事,但王朝出于现实政治的需要“强行”对汉代以来的九卿位次加以改变,由此构建了新的九卿排序。

这样,至少在表面来看,作为影响、制约魏晋隋唐九卿排序的两个重要因素——汉代故事与现实需求,似乎是矛盾的。这样理解固然不差,不过另一方面也应看到,两个因素并非总是矛盾,依循东汉九卿排序并不只是路径依赖使然,某种意义上也未尝不是现实政治的需要——沿用一个具有典范效应的制度,对于本朝而言,无论是行政管理还是正统宣示,大约都不为无益。在这个意义上,汉代故事与现实故事犹如两个既存在矛盾又具有重合的分力,合力推动了魏晋隋唐时期九卿排序的变迁。

附记:本文初稿完成后,曾作为报告之一部分先后发表于棠棣之华——第二届首都师大、复旦中古史青年学者交流会(首都师范大学,2014年10月)及第四届中国中古史前沿论坛(上海师范大学,2016年7月),获得与会学者徐冲、仇鹿鸣、顾江龙、周文俊、刘啸等先生的诸多指正。在本文修订过程中,侯旭东、周文俊、刘畅等先生亦曾惠示宝贵意见。对于以上帮助,谨此一并致以谢意。