空间变化视角下成渝经济区县域经济发展研究

徐邓耀+雷舒砚+吴亚敏+李峥荣

[摘 要]以成渝经济区147个县域为研究单元,运用空间相关性分析方法,在Eviews、OpenGeoDa和ArcGIS软件的支持下,从数值分布与空间变化特征角度研究成渝经济区2000—2015年县域经济空间格局演化。研究发现,成渝经济区内空间集聚程度呈整体下降趋势,局部空间相互关系明显,经济增长空间格局稳中有变。进一步分析发现,资本、产业结构、对外开放程度因素对成渝经济区县域经济空间差异影响明显。为缩小成渝经济区县域经济发展差异,实现经济区均衡发展,应在优化空间格局、完善基础设施建设、调整产业结构、提升对外开放程度等方面采取相关对策。

[关键词]县域经济;空间格局演化;成渝经济区

[中图分类号]F127 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2017)03-0021-08

Research on county economic development in Cheng-Yu economic zone from the perspective of spatial change

XU Deng-yao, LEI Shu-yan, WU Ya-min, LI Zheng-rong

(College of Land and Resources, China West Normal University, Nanchong 637009, China)

Abstract:Taking 147 counties of Cheng-Yu economic zone as the research unit, and using the method of spatial correlation analysis to study the spatial pattern evolution of the county economy in Cheng-Yu economic zone between 2000 and 2015 from the perspective of numerical distribution and spatial change characteristics. Results show that the spatial agglomeration degree of Cheng-Yu economic zone presents a trend of overall downward, the relationship between the local spaces is obvious, and the spatial pattern of economic growth has renovated in steadiness. Further analysis reveals that capital, industrial structure and the degree of opening to the outside world have obvious influence on the economic space difference between the counties in Cheng-Yu economic zone. In order to reduce the difference between the counties of Cheng-Yu economic region and to realize the balanced development of economic zone, we propose to take countermeasures in optimizing the spatial structure, improving the infrastructure construction, readjusting the industrial structure and enhancing the degree of opening to the outside world.

Key words:county economy; the evolution of spatial pattern; Cheng-Yu economic zone

县域经济是国民经济体系的基本单元、基础层次和基本细胞[1]。摸清县域经济发展概况,对于制定科学的区域经济发展政策有着重要的指导作用。经济发展的过程是一个区域差异变化的过程[2]。对区域经济差异的空间格局探索是研究区域经济差异的关键[3]。目前,对发达地区空间差异的研究较多,但对于欠发达地区的研究比较少。成渝经济区作为西部唯一具备突破省市界限、在更大范围内优化配置资源的地区,是西部地区自然和经济发展条件良好及人口和城市密度最高的区域,是国家推动西部大开发战略的重要引擎,是提升内陆开放水平、增强国家综合实力的重要支撑,在我国经济社会发展中具有重要的战略地位[2,4,5]。能否有效重组现有的空间经济结构是决定成渝经济区能否撑起中国经济“第四极”的关键[6]。

县域经济作为中国国民经济的基本单元,是构建地带经济、经济区、省区等区域经济的基础[7]。本文以县域为基本空间研究单元,通过分析成渝两地的实际状况,建立合理的研究模型,探索县域经济发展不平衡的原因,提出關于空间结构优化的对策建议,以期对于制定科学的区域经济发展政策进而对推动区域经济一体化具有一定的指导意义。

一、区域概况

成渝经济区位于长江上游,地处四川盆地,北接陕甘,南连云贵,西通青藏,东邻湘鄂,处于东西结合、南北交汇的中间地带,由四川省和重庆市的部分行政单元组成。2011年国家发展和改革委员会发布《成渝经济区区域规划》,正式确定成渝经济区范围包括四川省的成都、南充、绵阳等15个市和重庆市的万州、涪陵、渝中等31个县(区),面积共20.6万平方千米,占成渝两省市总面积的36.3%。成渝经济区历史上分属川西、川南、川东和川北四大经济板块,自然、历史、人文、经济差异很大,在县域层次上,差异更为明显。endprint

二、数据来源与研究模型

(一)数据来源

本文数据主要来源于2001—2016年《四川统计年鉴》《重庆统计年鉴》。重庆年鉴2010年的数据有缺失,在文中不进行直接描述。关于成渝经济区的县域个数,各地区行政区划存在变动,文中以2015年行政区划为准。2003年,遂宁市分市中区行政区,设立船山区、安居区,则本文在研究中,将遂宁市中区2000—2003年人均GDP作为船山区、安居区相应年份数据。同理,2013年,经国务院批准,将广安市广安区一分为二,划江而治,设立前锋区,所以将2013年之前的广安区人均GDP作为前锋区相应年份数据。本文依据2015年四川省、重庆市行政区划,确立成渝经济区147个县(区)作为研究单元(见图1)。

图1 成渝经济区行政图

(二)研究模型

1.Moran's I指数

Moran's I指数是最早应用于全局聚类检验的方法[8]。它能较好地反映空间邻接或邻近研究单元某一属性值的相似程度,其计算公式为[9]:

式中,为空间权重值,表示第个单元的观测值,为观测值的平均值。

全局Moran's I通过Z值得分来验证假设是否成立:

若Moran's I>0,说明经济发展水平较高(或较低)的区域在全局空间上显著集聚。反之,若Moran's I<0,表明区域与其邻近周边地区的经济发展水平具有显著的空间差异。当Moran's I接近或等于期望值0时,表明研究区域之间不存在空间相关性,在空间上呈随机分布。

分别为方差和期望。当时,拒绝原假设,表明在95%的概率下,研究单元属性值不是随机分布的,而是存在显著的空间相关性。

2.空间联系局部指标

空间联系的局部指标(LISA)是一种局域统计方法,通过计算局部空间自相關,来衡量每个空间对象的“局部”相关性,较为准确地把握空间要素异质性特征。LISA可以用局部Moran指数(Local Moran)来表示,局部Moran指数被定义为[9]:

其中,为空间权重值,表示第i个单元的观测值,为观测值的平均值。

3.Getis-Ord Gi*指数

局部空间关联揭示空间差异的异质性特征以全面反映区域经济空间差异的变化趋势[10]。Getis-OrdGi*指数用于识别不同位置上的高值簇和低值簇,即热点区与冷点区的空间分布。计算公式为:

其中,为空间权重值,表示第i个单元的观测值。

若Gi*>0,表明i地区周围的值相对较高,属于高值空间集聚区(热点区),如果Gi*<0,表明i地区周围的值相对较低,属于低值空间集聚区(冷点区)。

三、区域经济空间格局演变分析

通过统计成渝经济区147个区(县)人均GDP情况,发现成渝经济区人均GDP的均值逐年上涨,但相对标准差逐年下降(见表1,图2)。从一定程度上体现出随着国家加大西部大开发投入,成渝经济区经济快速增长,成渝经济区各地区人均GDP差异逐渐减小。但这种分析方法存在一定的局限性,式中计算的人均GDP,是成渝经济区各县(区)人均GDP的算术平均值,但实际每个县(区)的人口分布不一样,所以这里计算的均值与成渝经济区实际的均值存在一定的差异,只能表明成渝经济区各区域人均GDP分散程度在减小。为全面分析成渝经济区各县域从2000年以来的经济发展情况,需要进一步展开研究。

从表2中可以看出,成渝经济区2000—2015年的全局Moran's I均为正值,且都大于E(I),2013年为Moran's I值最小的年份,其Z(I)=9.4237>1.96,通过Z值检验,则其他年份也均能通过相关性检验。说明成渝经济区县域经济发展具有明显的空间集聚特征,即形成明显的高水平俱乐部和低水平俱乐部,构成一种非均衡空间分布格局。

通过成渝经济区2000—2015年全局Moran's I值变化趋势图(见图3),可以发现全局Moran's I值呈逐年下降的整体趋势,即成渝经济区空间集聚性逐年减缓,但2013年之后,Moran's I值又有所回升,经济区的经济发展依然存在强劲的空间相关性特征,高度的空间集聚特征会成为区内经济发展的重要动力。

2.局域空间自相关

全局空间自相关假定空间是同质的,即研究区域内的各地区只存在一种整体趋势,但并不代表每个县域都是如此。应用局部空间自相关统计量,即Local Moran's I指数,能正确识别空间异质性。通过绘制LISA集聚图(见图4),对成渝经济区各县域经济的空间格局演变进行研究。

从LISA集聚图中可以看出,HH型县域块状经济集聚区并不多,主要集中分布于成都市城区和重庆部分城区。成都市城区HH型块状经济聚集区呈现逐渐减小趋势,由2000年的14个,逐渐减少为2015年的10个。锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、双流县、新都区、郫县区一直为HH型块状经济聚集区,四川HH型块状经济聚集区有向成都主城区集聚的趋势。重庆HH型块状经济聚集区演变并不稳定,由2000年的6个HH型县(区)增长至2009年的9个,再减少至2015年的7个。从整体上看,沙坪坝区、九龙坡区、渝中区、大渡口区、江北区、南岸区一直为HH型块状经济聚集区,2005年增加巴南区,之后也一直为HH型块状经济聚集区。

HL型区域县域块状经济集聚区较少,顺庆区、翠屏区逐渐由HL型转为不明显区,经济发展优势正在消失。同时,重庆市万州区由LL类型上升为HL型,万州区存在经济发展优势,经济发展较快。

HL型区域县域块状经济集聚区分布不稳定,主要分布在成都市、重庆市主城区附近。这部分地区受到周边发达地区所带来的强大的经济辐射作用,但是自身整体水平发展较落后,是介于发达地区与落后地区的过渡地带。endprint

LL型区域县域块状经济集聚区分布逐渐减少,并在空间上呈现集聚趋势。主要分布在成渝经济区北部南充、达州、广安等地级市,南部泸州市叙永县、古蔺县,乐山市马边县、屏山县。

从整体上看,HH与LL两种类型的块状经济集聚区在空间上相对分离。LL型块状经济集聚区中的县域经济水平较低,所以要从根本改变两极对峙的格局,需考虑在LL集聚区内整合资源,培育新的县域经济增长极。要实现成渝经济区经济发展向更加均衡模式转变,应采取多点多极战略。按照点轴结构理论,在两大经济增长极的辐射带动作用下,两地的物质、能量、信息将通过交通轴线得以交换,在此过程中,会在两者之间产生次级经济增长点。但是从2000年到2015年的LISA空间集聚图来看,成都—重庆之间没有经济发展水平较高、对周边具有较强辐射作用的次级点。要实现成渝经济区经济的高效发展,成都重庆双方需要采取竞合策略,沿主要交通线路考虑次级点的共同培育发展问题以及成渝经济区点轴网的构建问题。

(二)基于经济平均增长指数的空间格局演化分析

人均GDP是经济发展水平的重要衡量指标,但作为静态数据,对经济发展的趋势性问题研究优势不明显。平均增长指数具有动态性,能够较好地反应一定区域的经济发展势头。经济平均增长指数是指将年均增长速度进行标准化处理,使得不同时期的经济增长速度具有可比性,在一定程度上可以反映区域经济发展水平的差异[11]。经济增长指数表示公式为:

、分别表示在t1,t2年份的人均GDP。

1.人均GDP增长指数的空间特征

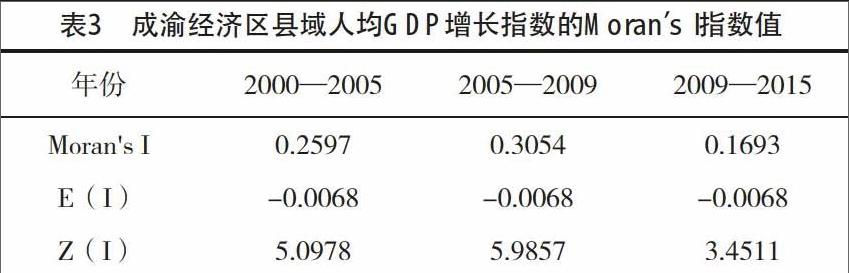

通过计算2000—2005年、2005—2009年和2009—2015年三个时段经济增长指数,得出各个时段的全局Moran's I值。从表3中可以看出,这三个时段,基于成渝经济区增长指数的全局Moran's I均为正值,且都大于E(I),并都通过Z值检验,说明成渝经济区经济增长存在明显的空间自相关性。整体上,经济增长指数Morans I值呈下降趋势,说明成渝经济区经济增长的空间相关性在不断减弱。

2.经济增长率热点演化

基于成渝经济区增长指数的全局Moran's I值,只能体现全局经济发展的趋势性,经济增长热点演化分析能够以异质性特征为依据,体现每个县域局域空间经济变化特征。通过计算2000—2005年、2005—2009年和2009—2015年三个时段的经济增长指数的局域Getis-Ord Gi*指数统计量,并使用自然断裂法对每一个年份的统计量从高到低划分为热点、次热点、次冷点和冷点四类,形成成渝经济区县域经济增长空间格局的热点区域演化图(见图5)。

从图5可以看出,空间格局存在较明显变化。分布上,热点区由东西两侧主要分布向区域中心移动。次级经济增长热点数最多,且在每个方位均有分布。次冷点区主要分布在西北方向,且逐渐减少,在2009—2015时段,重庆城区内部也分布有极少次冷点区。经济增长冷点区在各时段的个数与分布不稳定,冷點数由少变多再减少。空间分布上,冷点区由研究区域西部向西北部移动,再向东南部移动。

从三个阶段经济增长平均值冷热点的变迁过程来看,热点区逐渐向成都市和重庆市的中间地带迁移,冷点区逐渐由成渝经济区的西部边界区向成都市和重庆市的主城区及其周边迁移。成都、重庆主城区形成了冷点集聚状态,主要是由于两者发展基础好,人均GDP基数较高,发展速度自然下降。从另一方面,也说明成都市和重庆市的主城区有效地带动了周边及两者之间区域的发展,溢出效应很明显,尤其是在2009年成渝经济区获得国家审批以来,这种效应明显增强。成都市和重庆市主城区应注重增强与周边地区分工协作关系,培育新的增长点,带动周边区域发展。

从冷热点区的空间演变图来看,空间格局存在较明显变化,增长热点分布不稳定;整个经济区内没有一个县域单元在三个时段内始终保持在冷、热点区,说明各县域单元的经济增长势头都较好,经济增长竞争激烈。

四、县域经济空间差异影响因素分析

县域经济的发展,受到多重因素的影响。资本、产业结构、劳动力、交通基础设施、对外开放程度以及政府作用等都是影响县域经济的重要因素。本文以索罗增长模型为依据,并在此基础上加以扩展。以人均社会固定资产投资(X1)、二、三产业占总产值比重(X2)、就业人数比(X3)、公路路网密度(X4)、人均进出口总额(X5)和人均公共预算支出(X6)为指标,选取2015年成渝经济区各县域数据,借助Eviews8,计算在5%显著性水平下各指标是否通过显著性检验,探索影响县域经济增长的因素。

其中变量个数k为6,样本个数n为147,自由度df为n-k-1=140。在显著性水平5%的条件下,F分布的临界值F0.05(6,140)约为2.16。如表4所示,F值为80.98>2.16,因此,总体上各指标的对数值与人均GDP的对数值有显著的线性关系。通过查自由度表可知,在5%的显著性水平条件下,自由度为140的t分布的临界值t0.025(140)约为1.98。从表4中可以看出,Ln(X1)的t值为2.41、Ln(X2)的t值为10.68,Ln(X5)的t值为2.79,其余指标t值都小于1.98。因此,Ln(X1)、Ln(X2)、Ln(X5)通过5%显著性水平下的检验,表明在所选指标中,影响各县域人均GDP的主要因素为人均社会资产固定资产投资、二三产业占总产值比重和人均进出口总额。

五、主要结论与发展对策

(一)结论

本文以县域人均GDP为主要研究指标,通过ArcGIS、GeoDa和Eviews软件,从整体和局部两方面分析了成渝经济2000—2015年县域经济变化情况,并研究了影响县域经济发展的主要因素,最终得出如下结论:

1.县域经济空间差异趋于缩小

成渝经济区人均GDP的均值逐年上涨,标准差不断减小,全局Moran's I值呈逐年下降的整体趋势,表明成渝经济区县域空间差异不断缩小,说明随着时代的不断进步,国家政策的大力支持,本区人民生活水平获得有效提升,当地政府不断对本地区发展提供正确决策方案,县域经济差异明显缩小。endprint

2.局部空间相互关系明显

HH型地区向成都市和重庆市主城区集聚,占据了区位优势和政策优势;HL型地区逐渐减少,表明H地区对L地区的带动能力逐步降低;LH型地区主要分布在虹吸效应明显的成都市、重庆市主城区附近。LL型地区明显集聚分布,说明经济空间差异明显,这部分集聚区应该注重培育新的增长极,以改变经济长期发展迟缓的空间格局。

3.经济增长空间格局稳中有变

成渝经济区的增长热点明显有向成都与重庆的中间地带转移的趋势,表明这部分地区,将会是以后经济发展的重点。次热点区在全区分布最广,表明成渝经济区大部分县域经济增长态势较好。次冷点区主要分布在成都市与重庆市周边,表明受四川与重庆首位城市遏制其他城市经济增长,但次冷点区数目逐渐在减少,说明这种遏制作用逐渐减小。冷点区个数与分布不稳定,表明各县域不甘于經济落后,都在依据自身发展优势,努力发展地方经济。

4.经济差异受影响因素多重

资本、产业结构、劳动力、交通基础设施、对外开放程度以及政府作用等对成渝经济区人均GDP的增长起到了促进作用,决定区域经济发展的主要因素在资本、产业结构、对外开放程度等方面。改变成渝经济区空间差异的主要方式,应该从提高社会固定资产投资、优化调整产业结构、加大对外开放程度入手。

(二)发展对策

1.优化空间格局

统筹区域发展空间布局,依托中心城市和长江黄金水道、主要陆路交通干线,形成以重庆、成都为核心,沿长江发展带、成绵乐发展带、成内渝发展带、城南(遂)渝发展带、渝广达发展带为发展带的“双核五带”空间格局,推动区域协调发展。着力构建多点多极支撑,在提升首位城市实力的同时,注重次级突破,夯实底部基础,全方位激发发展动力和活力。可在成渝发展主轴之外培育新的增长点。在点轴理论支撑下,在成渝经济区实施打造一个“核心经济圈”、一个“铁三角”发及南部“T轴”的发展战略。

打造一个“核心经济圈”的发展战略。结合多点多极与交通分布情况,“核心经济圈”北圈主要是依托成都、遂宁、重庆间的多条铁路公路和成都、遂宁、南充、重庆交通线路连接次级点船山区、大英县、安居区。“核心经济圈”南圈是依托成渝高速等要道,连接内江市市中区、资阳市资中市、雁江区。同时依托国道和高速公路连接次级点安岳县、乐至县,打造成都至重庆最短中心轴,构成成渝经济区核心经济圈。

打造东北“铁三角”的发展战略。在渝东北迅速发展的背景下,依托重庆到万州交通线将忠县、垫江县打造成次级增长点,同时依托万州至顺庆交通线路将大竹县、广安区打造成这条“边”上的次级经济增长点,形成重庆—万州—顺庆“三角”发展战略。

打造南部“T轴”的发展战略。以内江市、宜宾市翠屏区和乐山市两区县为增长点,依托交通线路,打造成渝南部两个“T轴”。“T轴”横轴以核心经济圈北圈为依托,右侧T轴纵轴:大安区、自流井区、沿滩区、翠屏区依托内江到宜宾的交通要道,加强内部联系之外,积极融入成渝经济核心区的发展。左侧“T轴”纵轴:贡井区、荣县、犍为县、五通桥区依托乐自高速,加强大安自流进沿滩区的内部联系,积极融入成渝核心经济圈的发展。依托G93成渝环线将五通桥区、犍为县、翠屏区建成为环线次级经济增长点,带动环线的发展。

2.完善基础设施建设

进一步优化区域经济布局,协调推动基础设施建设,加大对宜宾、南充、达州等市域范围内的LL型县域的资金投入,完善基础设施建设,构建以宜宾和泸州为核心的川南城镇区、南充为核心的南遂广城镇区、以万州为核心的达万城镇密集区。优先建设城际交通网络,打造核心城市间、核心城市与周边城市间、相邻城市间力争1小时通达的交通圈。推动成渝经济区内的交通水利等基础设施的共建共享。

3.升级产业结构

合理有效利用资源和生产要素,从第一产业占优势比重向第二、第三产业占优势比重演进。增强区县之间的产业联动,建立科学的联结分配机制,培育新兴产业,形成新的产业集群,为实现成渝经济区的发展目标—“六个基地,一个屏障”做出贡献[12]。同时,注重专业人才的培养,加大对南充、达州、宜宾、乐山等市内LL型区域和成都市周边LH型区域的资金投入,不断吸引高素质劳动力向不发达区流动,实现县域内人口数量的优势转化为人口质量的优势[13]。

4.提升对外开放程度

成渝经济区作为全国内陆地区对外开放先行区,要依托成渝兰西“四边形”的崛起、渝新欧、蓉新欧的开通,加强成渝经济区对外贸易合作关系,加大对外开放力度。各县域要不断增强资金支持,依据区域内部特色产业,努力实现自身的转型升级,提高产品的附加值,不断增强产品出口的竞争力。对成渝经济区经济增长较弱的冷点和次冷点区内各企业,要不断吸收资金、人才、信息、技术等要素,努力提升生产效率,积极适应市场环境的变化,增强自我发展能力。成渝经济区内部要打破地方利益壁垒,努力形成各地区相互支持、互相促进的对内开放格局。

[参考文献]

王玉远. 县域经济的内核分析[J]. 中国商论,2016(24):134-135.

许旭,金凤君,刘鹤.成渝经济区县域经济实力的时空差异分析[J].经济地理,2010(3):388-392.

彭颖,陆玉麒.成渝经济区经济发展差异的时空演变分析[J]. 经济地理,2010(6):912-917.

黄森,蒲勇健.成渝经济区的空间经济机理研究—基于空间经济学模型[J].财经科学,2012(2):103-110.

国家发改委.成渝经济区区域规划[EB/OL].[2017-06-30](2011-06-02).中央政府门户网站,http://www.gov.cn/zwgk/2011-06/02/content_1875769.htm.

黄森,蒲勇健.成渝经济区的空间经济机理研究—基于空间经济学模型[J]. 财经科学,2012(2):103-110.

赵玉芝,董平.江西省县域经济差异特征及其成因分析[J].人文地理,2012(1):87-91.

陈学刚,杨兆萍.基于ESDA-GIS的新疆县域经济时空差异研究[J].测绘科学,2008(3):62-65.

徐建华.计量地理学[M].北京:高等教育出版社,2006:120-125.

罗庆,李小建,杨慧敏.中国县域经济空间分布格局及其演化研究:1990年~2010年[J].经济经纬,2014(1):1-7.

王静.新疆县域经济空间格局演化特征[J].地理科学进展,2011,30(4):470-478.

刘世庆,贾玫.成渝经济区对外开放战略的新思维[J].重庆工商大学学报(西部论坛),2008(6):30-36.

杨秀秀.江浙县域经济空间差异研究[D].宁波:宁波大学,2014.endprint