聆听·律学

俞梦烨

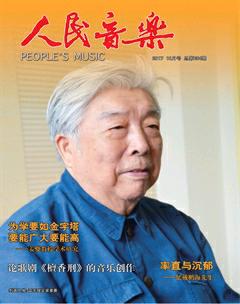

姜夔教授的父母给予了他与宋代词人一样的名字,似乎也昭示了他们之间存在的某种关联——他们一样热爱音乐,也都曾漂泊经年。只不过,宋人姜夔于文字一途颇有成就,精研音乐与文字的配合;而今人姜夔则着迷于数字,思考音乐与数字的关系。当其他律学研究者投身于浩繁的典籍中,探讨中国古代律制时,他却将目光投向听觉,企图使传承悠久的律学摆脱无声的困境。

传统的律学研究重视律数的计算,却忽略了其同音乐及声响之间的关联,而律学听觉化则希望摆脱此种局面——填补律学理论与音乐实践之间的鸿沟,使得律学数字可以转化为实际音高被听觉捕捉。作为律学听觉化的践行者,自1980年起,姜夔教授设计仪器,开设课程,对民族音乐进行测音,在三十余年的时间里,他的努力几乎从未间断。尽管已至耄耋之年,腿脚不便,但姜夔教授仍坚持每周三次坐轮椅来校授课。

一、律学听觉化的缘起

姜夔教授之所以如此关注律学的听觉化,除了由于他具有律学与视唱练耳的双重背景,极力想打破二者之间的壁垒,还与他早年的经历有关。

1975年,姜夔被分配至北京市河北梆子剧团,工作内容主要是为单旋律的梆子音乐编配乐队伴奏。当时梆子乐队是“中西合璧”的形式,既有中式的胡琴,也有西式的提琴,此外,还有小号等铜管乐器。一次,他将一段过门设计为中音区的板胡与中提琴合奏,但由于二者律制上的差异,效果十分不理想。这一失败的尝试促使姜夔教授开始对中国视唱练耳教育进行反思,以钢琴为唯一教具,以十二平均律为唯一标准,必然致使学生难以适应其他律制。于是他在80年代开始设计仪器,开设律学大课,力图扭转这一局面。

二、律学听觉化的实践

1. 律学仪器

律学听觉化,是将律学数字转化为音乐声响。现代律学研究引入物理振动数后,在理论层面上,数字与声响的转换已经成为可能。但由于20世纪80年代,电脑尚未普及,也未曾出现可以制作并发出声响的律学仪器,故数与音的自由转换在实践层面上仍然存在一定的困难。自1980年起,姜夔教授开始申请经费,以制作电子计算机调律键盘。作为总设计师,他提出设想后,由北京市工业人才交流中心负责仪器制作。

前两位工程师张继增与徐新野,均未能完成他的设想。 直至1990年,与第三位工程师李心耕的共同努力下,最终完成了“电子计算机调律键盘”的制作。根据《“电子计算机调律键盘教具”研制报告》(1990)中的描述,此仪器类似一架电子琴,共有49个琴键,音域范围为c-c3,频率范围为63.178Hz(c-60音分)—1083.4Hz,其基本律制为十二平均律,各键均可进行精确度达0.5音分的调整,从而可以制作不同律制,且可发出4个复音,由此可对比不同律制下和弦的细微差别。①

电子调律键盘的发明填补了当时律学课程教具的空白,通过对不同律制下音高的反复聆听与对比,可训练学生于律制方面的听觉敏感度。除了教学外,亦可用作民族音乐测音的研究,使用仪器模拟实际音乐的音高,通过听觉上的反复比对,揭示不同地域下音乐律制的差别,这也弥补了当时测音仪器精确度不高的缺陷。②此外,黄翔鹏在《“电子计算机调律键盘教具”使用报告》(1990)中還提及,电子调律键盘的发明,解决了三个重要的理论问题:

1.否定了“七平均律”的虚伪理论;2.揭示了匀孔管乐器关键孔位上控制使用的不同音高在转调中的作用,亦即此种不传之秘;3.解释清楚了宋元明清以来工尺七调凡字调何以兼表bE与E两音;六字调何以兼表F与#F两音的律学原理所在。③尽管后来计算机的普及使得律制的制作变得更为简易,但电子计算机调律键盘在当时无疑起到了填补空白的作用。它的出现,使得律学数字与音乐声响的自由转换在实践层面上成为可能。由黄翔鹏、赵砚臣、贾璐、冯文慈、王凤歧、舒泽池、王湘、郑祖襄与桂习礼组成的鉴定委员会,对电子调律键盘给予了高度评价。且此项成果还于1990年荣获了文化部颁发的“科学技术进步三等奖”。

现代律学研究者重视律学理论与实践的结合,关注律学的听觉化,除了姜夔教授以外,西安音乐学院教授李武华也曾进行律学仪器面向的尝试,他曾设计完成了“三律电子琴”与“自控转调三律电子键盘乐器”,可用于演奏十二平均律、纯律与五度相生律三种律制的音乐,二者先后于1989年与1990年获得发明专利。④相较而言,李武华教授设计的三律键盘仪器可用于演奏,但在律制的制作方面有限,仅能发出三种律制的音高;而姜夔教授设计的电子计算机调律键盘,虽外观类似电子琴,且做为教具无法用于演奏,但在律的制作方面则无限制,因此更适于听觉训练与音乐律制研究。

2. 律学课程

1985年,姜夔教授积极响应了时任中央音乐学院副院长的吕骥同志的号召,率先在学院开设了“律学基础”选修课,面向全院学生教授律制的计算,力图将学生引入律学的数字城堡中。他常自豪地说:“我是中国开律学大课第一人。”⑤

但“律学基础”课以律学理论与律学计算为教学内容,仍是停留于纸面的计算,与音乐声响存在隔阂。于是,次年他又增设了一门“直观律学”选修课,即直观地感受律学,从听觉上辨别不同律制下音高的差异,提高学生在听觉上的敏锐程度,使学生不仅能从纸面上看见律学,更能从声音中听见律学,拓宽了学生于律制方面的视野,培养了他们聆听、欣赏与辨别不同律制的能力。

由于彼时电子调律键盘的研制尚未成功,故开课初期,姜夔教授处于缺乏教具的困境。他只能从北京解散的中学校办工厂中买了一些尚未调整音高的音叉坯子,通过锉磨的方式,不断尝试与调整其音高,制作不同律制下不同音高的音叉。上课之时,姜夔教授敲击不同的音叉,让学生仔细聆听与对比,从而辨别不同律制下音高的细微差别。

尽管教具简陋,条件艰苦,但他一直坚守着自己的理想,要让学生从听觉上认识不同的律制,让今后律学研究者不似他一样只能学习律学理论与历史。正如他常说的那样,“There is not such a word as confidence in my vocabulary but necessity.”(在我的字典中,不存在信心不信心,只有需要或不需要。)他认为有必要通过自己的努力,使得律学真正同声响与音乐联系起来,让律学变得更活泼、有趣,使更多的人走近律学。endprint

3. 律学测音

除了在教育领域的尝试与努力外,姜夔教授还积极参与到律学研究的队伍中——通过对民族音乐的测音,将不同地域文化下音乐的乐律特点以数理形式清晰地展现出来。若电子计算机调律键盘是将原本停留于纸面的数字转化为可被听觉感知的音高,那么对民族音乐的测音则是将音高转化为数字,使得原本对于民族音乐律制中“偏高”或“偏低”的描述在测音数据中得到了量化的呈现。

对民族音乐测音可追溯至1953年,谢永一对潮剧乐器之一——扬琴的测音,在《潮剧音乐》一书中记录了测音的结果,但并未说明其测音的方法与过程。⑥20世纪80年以来,民族音乐测音逐渐发展起来,姜夔便是其中较早的尝试者。

现代律学学科奠基人缪天瑞,因写作《律学》增订版需要测音材料,故委托其学生姜夔对民间音乐进行测音。姜夔教授与音乐声学家王湘合作,利用闪光频谱测音仪(Stroboconn)对潮州音乐重三六调《寒鸦戏水》一曲进行了律制测定。1985年9月2日至20日,姜夔教授又对湖南花鼓戏《刘海砍樵》头段的律制进行了测定。他首先通过反复的聆听,训练自己的内心听觉接近于民间艺人,之后使用KORG Auto Chromatic Tuner AT-12仪器,调整音高直至接近于自己心理听觉的高度,最后将仪器上所显示的数字记录下来。⑦除此以外,缪天瑞在1983年出版的《律学》(增订版)一书中,还引用了姜夔对秦腔《游西湖》中《幽会》的插曲,以及东北民间乐曲《江河水》的测音数据。

与此同时,李武华、孙玄龄、韩宝强、周菁葆、周立、陈威、郑诗敏、黄钢等学者也同样对民族音乐进行了测音研究。⑧透过测音的方式,律学研究同音乐实践相结合,民族音乐中蕴含的丰富律制以数字的形式清晰展现出来,深化了对于民族音乐的研究,亦推动了律学听觉化的进程。

三、律学听觉化的意义

1. 学科意义

中国古代律學研究源远流长,文献中常与天文、历法、度量衡、阴阳五行等杂糅并提,早期例如《管子》《吕氏春秋》《淮南子》中,将五音与五行相对,十二律与十二月相对。⑨后继研究者如京房,其六十律的每一律对应一天至八天,六十律对应一年366天,且还将六十律与阴阳五行相勾连⑩;而钱乐之在京房的基础上推演出三百六十律,使得一年中一天可对应一律。{11}

许多正史志书中,律学均与历法合为律历志。《淮南子·天文训》曰:“律历之数乃天地之道”,{12}反映出古代律学家们认为律学数字与历法一样,对应着音天地运行的规律,故他们通过不断的数学演算,孜孜不倦地寻求同自然法则最为契合的律制。{13}而天道轮回、周而往复的天文历法观念也影响了律学研究{14},“黄钟不能还原”不仅仅是音乐实践中的转调问题,更是一个数理层面的运算难题。一代代律学家,从京房、何承天、钱乐之到沈重、刘焯、王朴,直至朱载堉,通过不断的演算,尝试解决这贯穿中国律学史的理论难题。

相较于与音乐的关系而言,中国古代律学理论与天文历法、阴阳五行的关系更为紧密,却与音乐实践相去甚远。故近代在崇尚科学的思潮影响下,现代律学研究者试图摆脱传统律学的神秘主义倾向,将其从错综复杂的历法、度量衡、阴阳五行中剥离出来,成为一门音乐的学科。

他们努力推动律学的听觉化,打破律学理论与实践的藩篱:早在民国时期,以丰子恺、刘复、张友鹤为代表的研究者,将物理上的振动数引入律学学科,使得原本停留于纸面的数字与可被听觉感知的声音相联系{15};而姜夔教授设计的电子计算机调律键盘则真正从实践层面上让数与音的自由转换成为可能,从而打破了律学理论与实践的长久隔阂。律学不再是理论家的计算,而可以同音乐的实践相结合。另一方面,透过对文物及民族音乐的测音,将实际的音乐声响转化为律学数字,使得原本对于律制模糊的描述被清晰的数字所替代。1937年,以刘复为代表的研究者,通过对故宫及天坛所藏乐器的测音,首开乐器测音的先河{16};至1957年,杨荫浏率领调查组对信阳楚墓出土的编钟进行了测音{17},1980年代以来,在乐器测音的基础上,学者开拓了民族音乐测音的领域,姜夔教授便是其中积极的参与者。

2. 教育意义

除了研究层面外,姜夔教授将律学的听觉化引入专业音乐教育中,力图打破学院视唱练耳课程中十二平均律一统天下的局面。由于中国自近代以来的专业音乐教育是在参考西方模式的基础上所建立的{18},因而在西化观念的影响下,对许多民族乐器进行了改造,使其在律制上趋于十二平均律,虽适应自由转调与大型合奏的需要,却也失去其原本的韵味{19};学院中的视唱练耳课程大多沿袭法国体系{20},授课中以十二平均律为标准,以钢琴为唯一教具,致使学生难以欣赏非十二平均律的音乐。但在中国的传统音乐中,蕴含了丰富的音律变化,比如秦腔中有欢音与苦音,潮州音乐中有轻重三六等,正是这些听似“不准”的微分音赋予了不同地域音乐以独特的魅力。而音乐学院作为培养专业音乐工作者的教育机构,若以十二平均律为唯一标准,致使学生没有能力去欣赏,更不用谈分辨不同地域环境中音乐律制存在的细微差别。长此以往,或许那些传统音乐中因音律变化而产生的独特风格,会逐渐消失于历史洪流中。

姜夔教授在80年代就意识到了此问题,并努力改变这一局面。通过课堂中不断的训练,他着力于培养学生的多元化听觉,使学生能够从听觉层面分辨出各种律制的差异,由此为学生在未来音乐实践中运用多元化听觉的能力奠定了基础——他们有能力去创作、演唱或是演奏不同律制的音乐作品,亦或是能够辨别各个乐种的特性音调,并从理性角度将其揭示出来。他为年轻一代的音乐家们打开了一扇新的大门,让他们有机会翱翔于更广阔的音乐世界。

① 姜夔《“电子计算机调律键盘教具”研制报告》,未公开发表,1990。

② 同① ,钱茸《电子计算机调律键盘教具研制成功》,《人民日报》(海外版)1990年2月13日第七版。endprint

③ 黄翔鹏《“电子计算机调律键盘教具”使用报告》,未公开发表,1990。

④ 刘雯《李武华和他的三律电子琴》,《交响》1994年第3期。

⑤ 2013年10月14日访问姜夔。

⑥ 广东省戏曲研究会汕头专区分会编《潮剧音乐》,广州:花城出版社1957年版,第9页。

⑦ 2015年4月9日访问姜夔;姜夔《湖南花鼓戏〈刘海砍樵〉头段的律制特点》,《中央音乐学院学报》1986年第3期。

⑧ 陈威、郑诗敏《潮州乐律不是七平均律》,《音乐研究》1990年第2期;韩宝强《论陕西民间音乐的律制》,《音乐学习与研究》1985年第2期;韩宝强、赵文娟、刘一青《阿炳所奏〈二泉映月〉的音律研究》,《中国音乐学》2000年第2期。黄钢《山东柳腔“悲调”音阶的音高测定及其律制》,《齐鲁艺苑》1997年第1期;姜夔《蒙古族民歌中羽调式的律制特点》,《中央音乐学院学报》1985年第2期;姜夔《湖南花鼓戏〈刘海砍樵〉头段的律制特点》,《中央音乐学院学报》1986年第3期;李武华《关于陕西民间燕乐音阶的音高测定与其它》,《中央音乐学院学报》1983年第3期;李武华《萌发于远古的纯律音阶——陕西民间的燕乐音阶考源》,《交响》1983年第3期;李武华《关于陕西民间的燕乐音阶及清乐音阶的测音与分析》,《中央音乐学院学报》1985年第3期;李武华《湖南花鼓戏音律考察及后记》,《交响》1988年第3期;孙玄龄《京剧音乐中微音分情况的实测与介绍》,《中国音乐学》1985年第1期;周菁葆《维吾尔木卡姆律制初探》,《交响》1987年第3期;周立《凉山彝族民歌的音律测定》,《音乐探索》1989年第1期。

⑨ 陈应时《五行说和早期的律学》,《音乐艺术》2005年第1期。

⑩ 傅荣贤《京房律学略论》,《中国音乐》1992年第2期;杨荫浏《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社1981年版,第131页。

{11} 杨荫浏《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社1981年版,第164—165页。

{12} [西汉]刘安等《淮南子》,何宁《淮南子集释》,中华书局重刊1998年版,第260页。

{13} 陈应时《中国古代文献中记载的“律学”》,《中国音乐》1987年第2期。

{14} 陈应时《中国古代乐律学概述》,《文化艺术研究》2009年第6期。

{15} 陈应时《发现 革新 创造——杨荫浏先生的律学研究》,《中国音乐学》1999年第4期;丰子恺《从西洋音乐上考察中国的音律》,《东方杂志》1923年第20卷第18期;张友鹤《学琴浅说(续第六号)》,《音乐杂志》(国乐改进社)1929年第1卷第7期。

{16} 刘复《天坛所藏编钟编磬音律之鉴定》,《国立北京大学国学季刊》1932年第2期;王子初《从滥觞到辉煌——音乐考古学在中国》,《音乐研究》2012年第5期。

{17} 中央音乐学院民族音乐研究所调查小组《信阳战国楚墓出土乐器初步调查记》,《文物参考资料》1958年第1期。

{18} 金桥《萧友梅与中国近代音乐教育》,上海音乐学院博士学位论文2003年;刘再生《中国音乐史简明教程》,上海音乐学院出版社2006年版。

{19} 李元庆《谈乐器改良问题》,《人民音乐》1954年第1期。

{20} 白云《视唱练耳教学在中国的引入及其早期发展之研究》,山东师范大学硕士学位论文,2011:23;刘斌《法国视唱练耳教学体系在上海国立音专的发展(1937—1949)》,《星海音乐学院学报》2012年第2期。

俞夢烨 中央音乐学院2015级硕士研究生

(责任编辑 张萌)endprint