近代国立大学工学院及工程教育课程的设置与国际化启示(1928—1949)

——兼以国立交通大学为例

邓小林

(西南交通大学马克思主义学院 四川 成都 620031)

·教育改革研究·

近代国立大学工学院及工程教育课程的设置与国际化启示(1928—1949)

——兼以国立交通大学为例

邓小林

(西南交通大学马克思主义学院 四川 成都 620031)

自南京国民政府初建开始,就对国立大学内部建制着手进行调整,大学内部学院的设置条件与规定更是不断变换,从教育部的规定到各国立大学自身的操作实践来看,学院权力逐渐增大,一定程度上体现着学院办大学的思想。在工学院数量设置和经费投入上,教育部与各国立大学自身都是极为重视,这是近代实业救国思想的体现。而在工程类教师的流动、工程教育课程设置、教材使用、教学用语等方面,自近代中国大学诞生伊始,就已带着当代大学的国际化元素。

工学院 工程教育 国际化

从近代中国大学学院的发展历史看,南京国民政府时期是学院正式形成的一个时期,它逐渐完成了大学学制从“校—科—系”到“校—院—系”的演化,至民国以终,大学的内部结构几乎未改变。而其中处于中端的学院,无论对于大学本身结构的完善还是学科的发展等,都起着至关重要的作用,这对于今天我们探索工学院及工程教育课程新的发展模式也仍然有着借鉴意义。而至今学界却未见梳理,本文之意,在于抛砖引玉并以期求得方家指正。

一、部令关于学院建制及工学院院长选聘的制度性规定

南京国民政府初建伊始,就十分关注大学及其内部建制的发展,以期求得统一。因为,从“校—科—系”到“校—院—系”的演化,不是一蹴而就的。虽然,“学院”这级建制大约在20世纪20年代中期的大学中已经出现,但是各个大学之间的差异还是较大,并没有形成较为一致的情形,例如有的大学中不仅有院、系,也还有科、系。以该时的第四中山大学(后改南京大学)为例,该校在1927年底的时候制定的《第四中山大学本部组织大纲》就规定:“大学本部设若干学院,院设若干系或科”,这说明,该校事实上就存在两套学制,即“校—院—系”和“校—院—科”。三者构成之关系为“凡同性质之课目,在学术上能构成系统者为系;合适当之课目,在应用上能构成课程者为科;综合性质相近应行联合设立之各系各科为学院”。[1](P249)更为异象的是,该校除了“系”或“科”作为学院下的三级单位之外,学院下还有“门”或者“组”,如农学院下就设有农作物门、园艺门、昆虫组、森林组等。[2](P93)这进一步表明,该时的第四中山大学,至少并存“校—院—系”、“校—院—科”、“校—院—门”、“校—院—组”四套建制。

自1917年《修正大学令》颁布以来,分科大学与单科大学并存。《修正大学令》规定,“大学校设数科或一科均可,其单设一科者,称某科大学校。如医科大学校、法科大学校之类。”[3](P105)虽然这个规定使得大学似乎更为多元化,但是在这个法令的鼓励下,某些专科学校和独立学院以变换校名的方式直接称呼自己为某某大学,而这些并不具备条件的专科学校与独立学院纷纷升格为大学的必然结果之一就是教育质量的下降。

鉴于此,1929年7月,南京国民政府颁布了《大学组织法》,其规定“大学分文、理、法、教育、农、工、商、医各学院”,“凡具备三学院者,始得称为大学。不符合上项条件者,为独立学院,得分两科”。[4](P60)同年8月14日,南京国民政府教育部公布了《大学规程》对大学设置标准作了进一步的阐释,其规定到,“大学依大学组织法第五条第一项之规定,至少须具备三学院,并遵照中华民国教育宗旨及其实施方针,大学教育注重实用科之原则,必须包含理学院或农、工、商、医各学院之一”。[5](P174)从《大学组织法》看,大学分科中包含了工学院,从《大学规程》看,工学院是“凡具备三学院者”之一,而且是必备条件之一,更体现了其重要性,这个重要性就是因为其实用。自此后,1948年南京国民政府颁布了《大学法》,所规定的相关内容都几乎一样,内容实质没有变化。

对于学院院长的选聘,上述《大学组织法》明确规定,“大学各学院设院长一人,综理院务,由校长聘任之”。[4](P60)但是,能够被选聘为院长,要具备哪些具体的条件呢?《大学组织法》没有作出任何的说明。但是,在各国立大学自身的聘任实际中,是有具体说明的。如“北京大学和清华大学的院长,都是校长‘就教授中聘任之’,而中山大学与之类似,‘由校长聘请教授兼任之’”,这至少说明,院长的任职资格之一必须是教授。“而实际上,清华的院长则按清华‘教授治校’的惯例,由教授会选出院长候选人二人,由校长择一聘任,每二年改选一次,连选得连任。”[6]这体现了各国立大学在选聘院长问题上的灵活性。

院长的职责主要有:一是主持院务会议,这是其最主要的职责。“大学各学院设院务会议,以院长、系主任及事务主任组织之;院长为主席,计划本院学术设备事项,审议本院一切进行事宜。”[4](P60)这是真正体现一院之主的一条规定,这与今日我国现行体制下的一般大学二级学院有着很大的不同,因为它没有副院长及书记、副书记等任何规定,学院事务就由院长、系主任、事务主任“三驾马车”共同驱动,院长是当之无愧的“舵手”。不过,部令虽然如此规定,但是在国立大学自己的实际操作中,有个别国立大学还是设有副院长,如“1933年5月6日,《国立中山大学组织大纲》第十二条规定:本大学各学院各设院长一人,各学系及研究生各设主任一人。由校长聘请教授兼任之。但各学院有特别情形者得设副院长一人”。[6]这同样是因校而异。二是协助校长聘任系主任,这在《大学组织法》中也有着明确规定,“大学各学系各设主任一人,办理各该系教务,由院长商请校长聘任之”[4](P60),“商请”一词即是体现了协助功能。三是协助校长聘任教师,大学各学院教员分教授、副教授、讲师、助教四种,由院长商请校长聘任之,这和上述协助校长职责一样。四是参与学校事务管理,“大学设教务会,以全体教授、副教授所选出之代表若干人,及校长、各学院院长、各学系主任组织之。”作为整个大学学校事务管理人员之一,主要管理“(一)大学预算;(二)大学学院学系之设立及废止:(三)大学课程;(四)大学内部各种规则;(五)关于学生试验事项;(六)关于学生训练事项;(七)校长交议事项。”[4](P60)院长其职责体现了该时大学在办学及管理体制上已经具备一定程度的“学院办大学”思想。

二、国立大学工学院设置的群体分析

据《第一次中国教育年鉴》统计,南京国民政府成立初期的1931年,全国国立大学一共13所,这分别是国立北京大学、国立清华大学、国立北平大学、国立北平师范大学、国立中央大学(南京)、国立中山大学(广州)、国立武汉大学、国立浙江大学、国立暨南大学(上海)、国立同济大学、国立四川大学、国立山东大学、国立交通大学(包括上海、北平、唐山三校区)。[7](P3435)而这13所国立大学,各个学院设置情况见表一:

注:表一是据《第一次教育年鉴》,丁编,第34-35页编制的。

从上表可知,这13所国立大学,在学院名称上明确冠以工学院的有国立清华大学、国立北平大学、国立中央大学、国立武汉大学、国立浙江大学、国立同济大学、国立山东大学等七所,理工合设的是国立中山大学,国立交通大学是一个特例,虽然在学院名称上没有明确的标示为工学院,但是它的几个内设学院的确都是典型的工学性质的学院,所以应该把它归纳为设置了工学院的一所大学,因此,从总体上看,该时13所国立大学中设置了工学院的一共就有九所,约占总数所的69.2%,接近七成,体现了此时的教育方针即“大学教育注重实用之原则”。

经过抗日战争的洗礼与战后的重建,到了1948年,国立大学的数量有所增加,其中最主要的变化是过去的一些省立大学升格成为了国立大学,从总数上达到了31所。不过,虽然从数量上看是新增加了18所,但是由于1931年时的国立北平大学与国立北平师范大学到1948年时已经被重组掉,所以,实际增加的应该是20所,这20所国立大学可从下表略见其概:

学校名称 学院设置情况国立政治大学 文、法、政治、经济国立西北大学 文、理、法、医国立复旦大学 文、理、法、医、商国立英士大学 文理、法、农、工国立安徽大学 文、理、法、农国立中正大学 文法、理、农、工国立湖南大学 文、理、法、工、商国立重庆大学 文、理、法、工、商、医国立南开大学 文、理、工、商国立北洋大学 理、工国立河南大学 文、理、法、农、工、医国立山西大学 文、法、工、医国立兰州大学 文、理、医、兽医国立厦门大学 文、理工、商、法国立广西大学 文、商法、理、工、农国立贵州大学 文、理、农、工、法、商国立云南大学 文法、理、农、工、医国立东北大学 文、理、法、工、农国立长春大学 文、理、法、农、工、医国立台湾大学 文、理、法、农、工、医

表二:沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编第十一辑》,见《第二次中国教育年鉴》,中国台湾:文海出版社。还需说明的是,表二还参考了刘公允:《民国大学之学院制研究(1928—1949)》,山东大学硕士学位论文,2012年,第40-41页相关内容。

综上所述,到1948年时,31所国立大学及所办学院可见下表:

学校名称 学院设置情况国立北京大学 文、理、法国立清华大学 文、理、法、工国立中央大学 文、理、法、工、农、教育国立中山大学 文、理工、法、农、医国立武汉大学 文、理、法、工国立浙江大学 文、理、农、工国立暨南大学 文、理、商国立同济大学 医、工国立四川大学 文、理、法国立山东大学 文理、农、工国立交通大学 土木工程、机械工程、电机工程、铁道管理、自然科学国立政治大学 文、法、政治、经济国立西北大学 文、理、法、医国立复旦大学 文、理、法、医、商国立英士大学 文理、法、农、工国立安徽大学 文、理、法、农国立中正大学 文法、理、农、工国立湖南大学 文、理、法、工、商国立重庆大学 文、理、法、工、商、医国立南开大学 文、理、工、商国立北洋大学 理、工国立河南大学 文、理、法、农、工、医国立山西大学 文、法、工、医国立兰州大学 文、理、医、兽医国立厦门大学 文、理工、商、法国立广西大学 文、商法、理、工、农国立贵州大学 文、理、农、工、法、商国立云南大学 文法、理、农、工、医国立东北大学 文、理、法、工、农国立长春大学 文、理、法、农、工、医国立台湾大学 文、理、法、农、工、医

表三:沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编第十一辑》,见《第二次中国教育年鉴》,中国台湾:文海出版社。

据此,我们从南京国民政府教育部做的第二次教育年鉴中所提供的这31所国立大学整体情况看,就会发现,到1948年时,31所国立大学办有工学院的有23所(包括理工合在一起的学院,这体现在国立中山大学和国立厦门大学中),它们分别是国立清华大学、国立中央大学、国立中山大学、国立武汉大学、国立浙江大学、国立同济大学、国立山东大学、国立交通大学、国立英士大学、国立中正大学、国立湖南大学、国立重庆大学、国立南开大学、国立北洋大学、国立河南大学、国立山西大学、国立厦门大学、国立广西大学、国立贵州大学、国立云南大学、国立东北大学、国立长春大学、国立台湾大学等,占整个国立大学的比例为74.2%,超过了战争时期的比重,更进一步体现了战后实业兴国的思想。

工学院的办学经费,据刘公允的研究,由于有实验设备等项内容,相比较于别的学院,显得要高一些。如果与文学院、法学院、教育学院或者商学院等比较,费用是后者们的2.5倍(见表四)。从1929年8月14日南京国民政府教育部公布的《大学规程》对各学院或独立学院各科开办费和每年经常费表来看,工学院的费用是最高的,凸现了工学院在大学各个学院中的重要性。

在近代各学院或各学科创办与发展的过程中,工学院或工科体现出了它比较独具的特点,即各国立大学的工学院或者工科的创办者,留学生居多。究其原因,自“两次鸦片战争以后,西方坚船利炮的威力对国人传统的价值观产生了很大冲击,‘师夷长技以制夷’的呼声日益强烈,推及留学教育领域,则表现为留学生中学习工程学科的人数增多。清末,清政府派遣庚款留学生时规定‘以十分之八习农、工、商、矿等科,以十分之二习法政、理财、师范诸学’。民国时期,北洋政府和南京政府进一步加强派遣工科留学生的力度,屡次制订留学生章程确保工科学生的比例,如1918年的《留美学生监督处限制发给学生旅费办法》规定‘修学旅行当以农、工、商、矿、教育五科学生为限,其他学生概不得请发旅费’,抗战时期的《留学教育政策:国外留学生之限制》第一条即指出‘凡选派公费留学生及志愿自费留学生,研究科目一律以军、工、医、理各科有关军事、国防为目前急切需要者为限’。在这种政策的引导下,近代中国工科留学生成为留学生中比例最高的群体。这些工科留学生归国后对中国高等工程教育的发展起了很大的推动作用,首先体现在他们创办工科院校及大学工学院。”[8]

院别或科别 每年经常费用(元)文学院或文科 80000理学院或理科 150000法学院或法科 80000教育学院或教育科 80000农学院或农科 150000工学院或工科 200000商学院或商科 80000医学院或医科 150000

表四:大学各学院或独立学院各科开办费和每年经常费表,见刘公允:《民国大学之学院制研究(1928—1949)》,山东大学硕士学位论文,2012年,第44页。

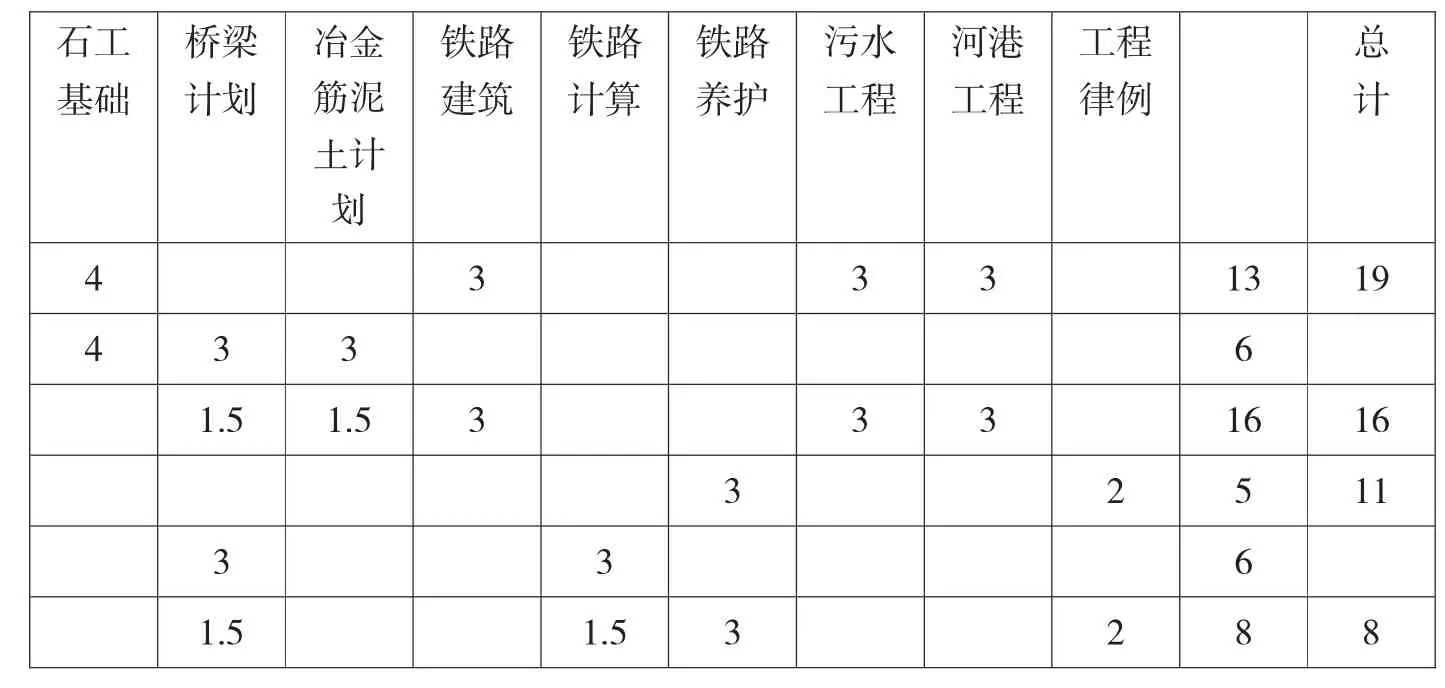

以今日眼光视之,可以说该时国立大学工学院的国际化形势十分明显,个中概况,我们可以从交通大学唐山工程学院教师的构成中窥其一斑。1937年时,交通大学唐山工程学院一共有24位教师,其学历情况可见下表:

其中,六位教授,都是从国外学成归来,而且都是清一色的从美国留学归来;七位副教授中,有六位是从国外留学归来,虽不是清一色的从美国留学回来,却也占了绝大多数,有五位是从美国留学回来的,只有一位是本土也就是本校培养的学士。这种情况,在近代中国国立大学中极为普遍。

三、国立大学工学院工程教育课程设置的个案分析

北洋铁路官学堂(即今天西南交通大学的前身),是我国学习西方大学办学模式建立的第一所铁路高等学府,也是一所典型的工科学校,在其办学初期,其课程设置有:中文(包括散文、伦理)、算学(包括算术、代数、几何、求积法、三角、解析几何和微积分原理)、物理(普通物理)、力学(包括静力学、动力学及流体静力学、工程及材料力学、机械及结构设计)、制图、放线及土方设计、铁路曲线、道岔、道口、普通测量及水平测量、机械(包括机械原理、工程机械设备)、铁路工程(包括路基、桥梁、涵洞)、体操(包括操练、器械运动)等20多门课程。[9](P35)由于资料缺乏,研究者看不到各年级所分设的各门课程,但是从总体上看,除了基础的中文和算学外,在当时的时代背景下,工程教育课程及专业课程的设置还是比较新颖和齐全的。

表五:此表资料来源:上海交通大学档案馆,档案号8,件号1(20),案卷题名:《交通大学唐山工程学院关于教职员任免、聘请和解聘教职员呈报文等》。笔者在制作此表时因为论述的需要略有删减。

1910年,唐山路矿学堂制定并颁布了《唐山路矿学堂的缘起、组织和设学总纲》,其规定各系科课程为“上二学期入公共专门,下六学期入分科专门。”(此处专门二字特指专门课程),学校并以《唐山路矿学堂的缘起、组织和设学总纲》确定了课程,如铁路工程科即设有课程37门。

辛亥革命后,民国肇造,1914年10月5日,交通部颁布《唐山工业专门学校规则》,据此《规则》,学校制定了新的课程表。预科学科19门,本科课程近50门,每门课的学时都作了具体规定。[9](P67)

“进入南京国民政府,1930年6月,学校又修订土木工程系的课程表。土木工程系设85门课。铁路工程门、构造工程门学期中的66门,其他两门学其中68门。我校根据形势发展、经验的积累和实际的需要,曾多次修改过课程表。在修改过程中,始终坚持加强基础课和技术基础课,重视外语、数、理、化,物理、化学分为讲授和试验两门课,高等数学内容加深,各学科的基础理论课,如力学更加重视,各学科要求的基本技能,注重理论联系实际,学以致用。我校强调基本理论、基本知识的学习和基本技能(土木工程技术人员的测量、绘图和计算)的训练,作为学生的‘童子功’。因而学校不仅在学时上保证基础课(约占总学时的一半左右),而且选拔水平高的教师担任基础课教师,管理严厉,考试严格。有的基础课,被学生认为是‘霸王课’。有了基础,就有了后劲,动手能力也比较强,学生受惠无穷。”[9](P82)

1947年5月15日,国立唐山工学院出版了《国立唐山工学院四十二周年纪念特刊》,目录的第九项是“本院教务概况”,对土木工程系、建筑工程系、采矿工程系、冶金工程系、矿冶专修科的课程设置都进行了列表说明。因为各系课程设置的规律几乎一样,故笔者只对土木工程系各年级必修课程进行了罗列并阐释,详情可见下述各表:

从课程设置与教材使用上看,近代工程学科,首先是善于借鉴学习国外先进教育经验,这是其突出特点之一。如史贵全在其著作中就曾论述到:“在中国高等工程教育处于初创的清末民初阶段,高等工程院系的课程设置大多以美国的课程方案为蓝本”。[10](P170)而西南交通大学在其初创时期,也是如此,只不过其借鉴学习的对象即大学更为具体,“由于茅以升为母校在康奈尔大学争得的荣誉,又由于我校在课程设置、教材的使用等方面多借鉴康奈尔大学,因而我校有了‘东方康奈尔’的美称。”[9](P102)自然,这也是近代工程学科在课程设置、教材使用方面国际化的具体体现。除此之外,近代工程学科的教学也是非常国际化,很多课程的教学与考试皆用英文。“除中文外,教授们都用英文讲授,既无课本,又无讲义。”[9](P67)1914年10月5日交通部颁布的《唐山工业专门学校规则》还规定,学生除外语外,还必须学习第二外语(德语)。[9](P68)美国学者叶文心在其著作中也论述到:“在20世纪20、30年代,除了汉语言及文、史、哲课程以外,几乎所有的大学科目——理科、工科、医科、商科、教育学、经济学、社会学和法学——都极其依赖英文教科书和参考书。”[11](P3)其次,课程与教材在国际化的同时也结合了本国学生学习的实际,进行了一定程度的改革。原因在于“随着投身于高等工程教育事业的归国留学生力量的不断壮大及其自主意识与革新观念的增强,进入20世纪20年代后期,课程设置问题开始成为工程教育学者们研究的对象之一。最早对该问题进行较为系统的研究并取得了颇具现实意义及学术价值成果的当推茅以升。他在1926年12月发表的《工程教育之研究》那篇长文中,以专章讨论课程次序、内容及容量等问题。其中最值得注意的是,在对这些问题的探讨中他提出了课程系统构建的一般规则和选择课程内容的指导思想。”[10](P170)距离1920年8月茅以升学成归国回母校任教,时隔6年,在实际的教学实践中,他总结出的这些工程教育实践经验,哺育了一代又一代莘莘学子。陈平原、谢泳等著《民国大学:遥想大学当年》中转引黎诣远《刘仙洲与清华》时,有文到:“当年,中国仅有的几所工科大学,如北洋大学、南洋大学等,多延用洋教师,土教师亦大多自留洋归来,教师用洋文,讲课用洋语,否则就被视为‘不够程度’。刘仙洲先生看不惯,从一九一八年任教开始,就始终坚持用汉语授课,并发愤编写中文教材。慨叹:‘长此以往,我国学术无法独立,国将不国。”[12](绪论P4)

土木工程系一年级学生必修科

土木工程系二年级学生必修科

四、结论及现代启示

学院办大学,这是近年来我国高等教育体制改革探索出来的经验之一,但是,从前文所述来看,其实早在几十年前,我们就有了如此思想,只是历史上的误会,使得我们走过了不少的弯路,现在又回到原点。虽时过境迁,如今我们要发挥学院的自主性,学校的权责利下移,要充分调动学院办学的积极性,也不可忽视历史的经验,尤其是近代中国国立大学工学院的情况更不可忽略,原因在于在构成近代中国国立大学诸学院中,工学院办学成就斐然,人才辈出,影响深远,更遑论如今我国已是世界工科学生数量最多的国家,从工业大国到工业强国,我们同样要借鉴历史的经验。

近代中国国立大学的产生,本是深受欧美高等教育影响的结果,一定程度上说也是国外高等教育的泊来品。自然,其中的工学院,因为教师多来自欧美留学生,或者说与文、理、法等学院相比较而言,教师群体中的留学生比例更高,因此教师国际化程度有着更高的体现。自清末“幼童留美计划”始,近代中国大学的国际化其实已经开始。程星教授曾论述到:“虽然这次留学活动由于种种原因未能善始善终,但这一批留学生返国后对中国现代化的贡献却有目共睹。他们中的许多人成为中国近现代外交、铁路、采矿及军事等领域的先驱,包括首任清华大学校长唐国安、北洋大学校长蔡绍基在内的许多归国的留学生,更是直接参与了我国最初的现代大学的建设。从这个意义上看,我国的大学从一开始就是国际化的、瞄准世界一流的,而师生的国际流动、课程的国际化设计等当代大学国际化的元素,我们的大学是与生俱有的。”[13](P17)反观今日我们大学的工学院,又有多少国际化的元素在内?虽然近年来我们已经深深体会到国际化带来的好处,但是广度与深度远远不够,要想建设世界一流大学,我们大学国际化的道路任重而艰辛。

土木工程系三年级学生必修科

土木工程系四年级学生必修科

[1]第四中山大学本部组织大纲.南大百年实录(上卷).中央大学史料选[C].南京大学出版社,2002.

[2]南京大学史(1902—1992)[M].南京大学出版社,1992.

[3]中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编(第三辑.教育)[C].江苏古籍出版社,1991.

[4]第一次中国教育年鉴(乙编).

[5]中国第二历史档案馆编.中华民国史档案资料汇编.第五辑.第一编.教育(一)[C].江苏古籍出版社,1994.

[6]刘公允.民国大学之学院制研究(1928—1949)[D].山东大学硕士学位论文,2012.

[7]第一次中国教育年鉴(丁编).

[8]杨雪黎,张彬.留学生与中国近代高等工程教育[J].高等工程教育研究,2006(3):114.

[9]李万青主编.朱铃,王润霖,梁锦唐副主编.实杨华自强不息——从山海关北洋铁路官学堂到西南交通大学(上卷)[C].西南交通大学出版社,2007.

[10]史贵全.中国近代高等工程教育研究[M].上海交通大学出版社,2004.

[11][美]叶文心.民国时期大学校园文化(1919—1937)[M].中国人民大学出版社,2012.

[12]陈平原,谢泳等.民国大学:遥想大学当年[M].东方出版社,2013.

[13]程星.大学国际化的历程[M].商务印书馆出版,2014.

G642

A

1007-9106(2017)011-0148-07

邓小林(1972—),男,博士,西南交通大学马克思主义学院副教授,硕士研究生导师,清华大学高级访问学者,主要研究方向为中国近现代高等教育。