统一新罗的繁荣与西海

[韩]申滢植著 冯立君译

一、序言

所谓西海,是指北起渤海湾、西朝鲜湾,南至中国东海北部,联系韩半岛和中国大陆东部的内海。而在韩国古代史上具有重要意义的西海,主要是指除渤海湾之外,经过辽东半岛和山东半岛联系上海以南的杭州湾的宁波(明州)和韩半岛的海域。到统一新罗的后半期为止,韩中两国的交流主要是利用西海的北半部。中国的先进文物及西域的文化等通过黄海传入的同时,也开始了三国的势力通过西海向海外扩展的时代。不可否认,西海是韩国古代国家成长过程中不可忽视的文化空间。

西海从大陆的韩民族的移动开始就与韩半岛有密切的关系①金庠基:《韩·濊·貊移动考》,《史海》1(1948年)以及《关于东夷和淮夷、徐戎》,《东方学志》1,2(1954年,1955年);《东方史论丛》(1974年)。。后来,通过西海与韩半岛的直接交流在汉武帝的入侵之后正式开始,隋唐与高句丽的冲突也是在西海岸激烈展开的,但目前真正意义上的以西海为中心的研究却还未出现。不过,通过金庠基的开拓性研究②金庠基:《关于古代的贸易形态和罗末丽初的海上发展》·《丽宋贸易小考》,《东方文化交流史论考》,乙酉文化社,1954年。和赖肖尔(Reischauer)的对圆仁的《入唐求法巡礼行记》的分析考察③Edwin O.Reischauer,Ennin’s Travels in T’ang China, The Ronald Press Company, New York, 1955.以及金文经的关于在唐新罗人的一系列研究④金文经:《在唐新罗人的集落及其构造》,《李弘植博士回甲纪念 韩国史学论丛》(1969年)和《赤山法华院的佛教仪式》,《史学志》1,1967年。,开始了对黄海的重要性的塑造。通过李永泽的具体化的航运研究⑤孙兑铉、李永泽:《遣使航运时代相关研究》,《韩国海洋大学论文集》人文篇16,1981年。,孙兑铉和金在瑾的海运与船舶研究⑥孙兑铉:《韩国海运史》,韩国海员船舶问题研究所,1982年。金在瑾:《韩国船舶史研究》,首尔大学出版部,1984年。,积累了对西海多角度的研究成果。

可是这些研究不论是在对西海重要性的认识上,还是对其历史意义的认定上,都不过是附带的或仅涉及一部分内容而已⑦以西海为中心展开的韩中关系史论文,可参阅:全海宗:《韩中朝贡关系考》,《东洋史研究》1,1966年。申滢植:《关于罗唐间的朝贡》,《历史教育》10,1966年。崔根默:《百济的对中关系小考》,《百济研究》2,1971年。徐荣洙:《三国与南北朝交涉的性格》,《东洋学》11,1981年。等等。,因此对以西海为中心的历史所具有的政治、文化的意义的解释还不充分。这正是本文写作的理由。

笔者以先学们的研究成果为基础,将三国时代初期开始到统一新罗后半期的9世纪上半叶张保皋登场为止作为对象,考察围绕西海的交涉问题。特别是聚焦于把握西海在韩国古代史的展开过程中的意义问题,多角度地分析三国的成长与西海的关系。尤其是在追查统一新罗对唐交涉关系①申滢植:《统一新罗的对唐关系》,《韩国古代史新研究》,一潮阁,1984年。的过程中确认当时的航路,通过求法僧②权悳永:《三国时代新罗求法僧的活动和役割》,《清溪史学》4,韩国精神文化研究院,1987年。和使节的具体名单着眼于探明西海的历史性格,因此可将本文看做是拉开西海岸时代序幕的第一页。

二、西海对于韩国古代国家的政治意义

韩国古代的西海在我国的政治、军事、文化上具有重要的意义。因为韩半岛和与中国大陆相接的辽东、辽西地方诸民族的互动,汉族与塞外民族间持续不断的争战,韩中两民族的文化交流主要通过西海来完成。特别是使臣、留学生、求法僧等通过西海频繁的往来,中国的先进文化和西域的文化也通过此地传入。因此西海作为两国间文物交流的通路,充分发挥了促进我们的文化发达起来的桥梁作用。

西海的文化意义与其政治、军事上的重要意义都很大。中国势力向北方内陆的深入被阻止时,黄海便成为其侵略通路并进而威胁韩半岛。汉武帝的侵略和隋唐的讨伐高句丽等都是这样。同时和百济的进出辽西、张保皋的海上活动等一起,使西海率先成为我们国家进出海外时代前进的路径。因此西海是我国安危与发展的关键,左右了我们民族的兴亡盛衰。

特别是西海的政治重要意义还在于它是延续国家起源和建国神话的组成部分。准王的南迁,沸流的弥邹忽定着,王建祖先的活动都是在西海岸完成的事实具有特别重要的意义。有关西海岸的最早记载是准王的南迁。

侯准既僭号称王,为燕亡人卫满所攻夺。将其左右宫人走入海,居韩地,自号韩王。③《三国志》卷30,韩。

古朝鲜的流民南下开启了三韩新的历史,④关于准王的南迁地,《帝王韵记》、《应制诗注》视之为金马(益山),金贞培也支持这一认识(《准王与辰国和三韩正统论诸问题》,《韩国史研究》13,1976年,第15页)。不过,李丙焘则将其比定为广州的京安(《“韩”名称的起源与辰韩的性格》,《韩国古代史研究》,1976年,第251-253页),千宽宇比定为稷山(《三韩的国家形成》下,《韩国学报》3,1976年,第127-128页)。西海在与中国有关系以前在韩半岛内部人员、文化的交流上占有很大比重。因此西海成为我们民族血统的纽带和确保文化同质性的媒介。然而西海真正的政治意义要从中国大陆与韩半岛的关系开始寻找:

天子募罪人击朝鲜。其秋,遣楼船将军杨仆从齐浮渤海,兵五万人,左将军荀彘出辽东,讨右渠。⑤《史记》卷115,朝鲜列传。

元封二年(前109)汉武帝为进攻古朝鲜派遣杨仆从齐(山东半岛)出发渡过西海(渤海)攻击右渠王。这一渡海事件是韩中之间通过西海最早的冲突(交涉)。这一事件的结果是灭亡了古朝鲜,同时它也反映出西海的重要性。

三国时代西海的政治意义在于与陆地相接的高句丽相比,百济、新罗绝对只能通过海路。

1.武帝太康元年、二年,其主频遣使入贡方物。(马韩)

2.武帝太康元年,其王遣使献方物。二年复来朝贡,七年又来。(辰韩)①《晋书》卷97,列传67,四夷。

这种事实与材料所表明的早就开始的通过西海三韩与中国的通交,以及在《三国志》中弁、辰用铁与韩、濊、倭等进行交易的记载都是利用西海完成的。而我们民族(韩半岛)利用西海力图达到吸收中国文化和与中国政治共存。

景初中,明帝密遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣越海定二郡,诸韩国臣智加赐邑君印绶,其次与邑长。②《三国志》卷30(魏书),东夷30(韩传)。

这一事件的结果导致西海成为中国侵入的通道。尽管如此,因为西海在韩半岛地缘政治上的地位,三国克服波涛的险阻为吸收先进的文化和确立东亚秩序源源不断地向中国派出了使臣。

而且对于与中国大陆接壤的高句丽来说,与其利用复杂的陆路,不如像424年高句丽长寿王越过辽东一样③这里的“逾辽越海”容易理解为“渡过辽河和渤海”(《中国正史朝鲜传(译注1)》,1987年,第394页)。然而,表示渡江时并没有用“逾”字的用例,当时的形势下长寿王也不可能渡过辽河从契丹、柔然盘踞的渤海湾一带前往宋朝。因此,“逾辽”是从辽东或其南端的卑沙城直接南下使用了既有的航路。,渡海到宋朝贡:

少帝景平二年,琏遣长史马娄等诣阙献方物,遣使慰劳之。曰:“皇帝问使持节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征东大将军、高句骊王、乐浪公,纂戎东服,庸绩继轨,厥惠既彰,款诚亦著,逾辽越海,纳贡本朝。”④《宋书》卷97,列传57,蛮夷东夷(高句丽)。

这是东川王时代为牵制北魏而与吴的第一次通交的延续,是为牵制北朝(北魏)而联系南朝(宋)。与之类似,西海在韩中政治对立时期当然也发挥了调停作用。西海与三国政治上的成长有千丝万缕的联系。而且,统治西海的国家也会获得繁荣。百济的经略辽西、高句丽击退隋唐水军以及张保皋设置清海镇都是这种反映。这三件事是韩国古代史上三国各自最具代表性的海上活动。这些事件分别是三国压倒中国势力、获得西海制海权并具有显示了国力的意义的事件。

因为掌握了西海航路是各国政治军事生存的关键,所以三国为此冲突不断。

延兴二年,其王余庆始遣使上表曰:“臣建国东极,豺狼隔路,虽世承灵化,莫由奉藩,(中略)后闻乃是王人来降臣国。长蛇隔路,以沉于海,虽未委当,深怀愤恚。”⑤《魏书》卷100,列传188,百济国。

义慈王三年冬十一月,王与高句丽和亲,谋欲取新罗党项城,以塞入朝之路,遂发兵攻之。罗王德曼遣使,请救于唐,王闻之罢兵。⑥《三国史记》卷28,百济本纪6,义慈王三年。

上引材料说明百济的余庆(盖卤王)因入朝路被高句丽阻隔而将后者比喻成豺狼、长蛇,新罗因航路遭到高句丽、百济的切断而向唐朝求救。西海的对中通路成了国家兴旺的关键。以下事件就是这一事实的证明。

真德王二年冬,遣伊飡金春秋及其子文王朝唐。(中略)诏授春秋为特进,文王为左武卫将军。还国诏合三品已上燕饯之,优礼甚备。春秋还至海上,遇高句丽逻兵。春秋从者温君解,高冠大衣,坐于船上,逻兵见以为春秋,捉杀之。春秋乘小船至国。(《三国史记》卷5)

金春秋在真德王二年(648)入唐并留下其子文王为宿卫,①申滢植:《新罗对唐交涉中的宿卫》,《历史教育》9,1966年;申滢植,前揭书,第354-364页。在获得唐朝对征伐百济时的协助之后的归国途中为高句丽海上巡逻兵所阻。先是,金春秋在善德王十一年(642)进入高句丽请求援兵时还要求高句丽返还给新罗竹岭西北之地,他与渊盖苏文对答机智并成功从高句丽逃脱。这次高句丽水军意欲击杀金春秋就是源于此。然而根本的是切断新罗的对唐航路即金春秋的归唐之路、阻止罗唐间的联系,同时还抢掠关于唐朝援助新罗的外交(出师)文书。

因此在北方占据辽东的国家,如果又在南方统治西海,就将左右东亚的势力版图。因此高句丽东川王以后努力控制西安平的结果就是为了确保辽东,同时还出台了确保进出西海的关口卑沙城的政策。②新旧《唐书》将卑沙城称作沙卑城(《旧唐书》卷199,列传149上,高丽;《新唐书》卷220,列传145,高丽),《资治通鉴》(贞观十九年)称为卑沙城,《三国史记》既有卑沙城(宝藏王四年),也有卑奢城(婴阳王二十五年)。高句丽与隋唐的对决到最后要坚守由玄菟城、盖牟城、辽东城和安市城连结的辽河东岸,采取了死守其南端的安市城,固守大陆与海洋间的据点卑沙城的战略。卑沙城和韩半岛上的党项城的意义一样,都掌握着进出西海岸的通路,其重要性不言而喻。结果真兴王以后继续出现的高句丽对新罗对中航路的阻碍,是力图在国际上孤立新罗的政策的一部分。

再者,从新罗的航路是通过高句丽沿岸的既有路线来看,新罗需要开辟一条从党项城出发经过德物岛再向西的新航路,而6世纪末以后新罗从百济手中夺取了已开辟的西海直通航路后在某种程度上也确保了这一路线,因为这条不必经过高句丽沿岸的直通路,真德王二年的海上事件就是高句丽方面仍计划对新罗新航路予以阻挠的事件。

6世纪末以后,新罗独自的对隋航路的开辟与确保使得其后引领日本的遣隋唐使和学问僧归国等成为可能。特别是真平王五年(583)设置掌握舟楫之事的船府署反映了积极的海上进出。

五年,春正月,始置船府署,大监、弟监各一员。(《三国史记》卷4)

日本的前期遣唐使所主要利用的所谓新罗道(北路)的“南阳湾—长山串—大同江口—鸭绿江口—旅顺—庙岛群岛—蓬莱”之路③山尾幸九:《遣唐使》,《日本古代史讲座》6,学生社,1980年。在汉代以后也是被广泛利用的路线,高句丽对其持续不断的扰阻使新罗承受很大的负担。而且从南阳湾一直向西横跨西海的路线还具有航海危险,因此最小限度的利用从南阳湾出发过德物岛走高句丽沿岸,而从黄海道西端近海出发选择横穿至山东半岛的最短航路的可能性更大。①孙兑铉、李永泽:前引论文,第27页。这一条比已有航路缩短了一半的航路是在与百济和新罗的竞争中开辟的。6世纪中叶新罗从百济手中夺取了这条西海岸航路以后使之得到了利用。这条航路是武烈王七年(660)为征伐百济的苏定方的出征路,与从莱州“随流东下”②《三国史记》卷5,太宗武烈王七年五月条。的记载一致。7世纪以后在张保皋时代其被广泛利用的程度达到了顶点。从当时能够利用季风的新罗人的航海技术③Edwin O.Reischauer,前揭书,第295-299页。和很高的造船水平推知,根据天气从新罗海岸直接横渡西海的情况是存在的。《增补文献备考》说明丰川—赤山路是最短的航线,大概这条航路6世纪下半叶以后已经开辟。④《增补文献备考》卷177,交聘考7,辛酉以后航海路程。同时,因为由新罗控制了航路,百济只能多次与高句丽联合对此进行阻挠。新罗却因与百济、高句丽对抗而掌握了跨越西海的航路,从而能够在外交和政治上超过百济、高句丽,并使带领日本学问僧、遣唐使成为可能。⑤田村圆澄:《新罗使考》,《朝鲜学报》90,1977年,第70-72页。

1.(舒明)四年秋八月,大唐遣高表仁送三田耜,共泊于对马。是时,学问僧灵云、僧旻及胜鸟养、新罗送使等从之。(舒明十一年)秋九月,大唐学问僧惠隐、惠云,从新罗送使入京。⑥《日本书纪》卷23,舒明天皇四年秋八月条,舒明天皇十一年九月条。

2.是月(齐明四年七月),沙门智通、智达奉勅,乘新罗船往大唐国,受无性众生义于玄弉法师所。⑦《日本书纪》卷26,齐明天皇四年秋七月条。

上引《日本书纪》中也可以看到日本的遣唐使、学问僧完全依靠新罗船只渡过西海的记录。

中国大陆与韩半岛、日本间的频繁的交流自然而然开辟并固定了一条航路。首先元封二年杨仆攻击路线是“从齐浮渤海”,《宋书》的“逾辽越海”是从辽东半岛南端(卑沙城)南下直线通向山东半岛的所谓“老铁山水道航路”⑧孙兑铉,前揭书,1982年,第29-30页。

登州东北海行,过大谢岛、龟歆岛、末岛、乌湖岛三百里。北渡乌湖海,至马石山东之都里镇二百里。东傍海壖,过青泥浦、桃花浦、杏花浦、石人汪、橐驼湾、乌骨江八百里。乃南傍海壖,过乌牧岛、浿江口、椒岛,得新罗西北之长口镇。又过秦王石桥、麻田岛、古寺岛、德物岛,千里至鸭渌江唐恩浦口。乃东南陆行,七百里至新罗王城。⑨《新唐书》卷43下,志43,地理7,岭南道。

上述记载中韩之间很早就开辟的航路,就是从登州出发过乌胡岛通向辽东半岛南端的卑沙城的水路。尤其是其中的乌胡岛作为唐朝征伐高句丽时的军粮贮藏地,也可见当时航路的重要性。⑩《旧唐书》卷199上,志149上,东夷(高丽)载:贞观二十二年“莱州刺史李道裕运粮及器械,贮于乌胡岛,将欲大举以伐高丽。未行而帝崩。”《三国史记》(卷22,宝藏王七年)与此记载略同。理解这条航路可参看以下材料:

唐置羁縻诸州,而四夷之与中国通者甚众,其入四夷之路与关戍走集最要者七:一曰营州入安东道,二曰登州海行入高丽渤海道,三曰夏州塞外通大同云中道……①《新唐书》卷43下,志43,地理7,岭南道。

即,从辽东半岛到登州的航路在当时称作高丽渤海道。有鉴于此,《宋书》“逾辽越海”中的“逾辽”或可看做渡过辽河,②《中国正史朝鲜传(译注1)》,第394页。而从杨仆的“浮渤海”的登陆地在凌河河口来看,卫满朝鲜应在河北省至辽宁省一带。③《中国正史朝鲜传(译注1)》,第84页。然而登州航路的顺序是大榭岛—龟歆岛—末岛—乌胡岛—卑沙(奢)城,④《资治通鉴》贞观二十二年四月甲子条。此时的渤海指称的并非现在的山东半岛和辽东半岛沿岸之辽东湾与莱州湾构成的渤海湾,不能忘记事实上它还包括连接辽东半岛—庙岛群岛—山东半岛的所谓渤海海峡。因此,史籍记载中的“浮渤海”一定不是渡过凌河、辽河河口之意。笔者认为这条航路既称为高丽渤海航路,应是丽隋、丽唐战争时期隋唐水军进击路线的水路,也是开元二十一年(733)渤海、靺鞨进攻唐朝登州的路线。

贞观二十二年,万彻又为青丘道行军大总管,率甲士三万自莱州泛海伐高丽,入鸭绿水百余里,至泊汋城,高丽震惧,多弃城而遁。⑤《旧唐书》卷69,列传19,薛万彻。

以上是贞观二十二年(648)薛万彻率领水军进攻高句丽的内容。这条航路经莱州—卑沙城—泊汋城一直到浿江口。不过唐军所计划的第四次、第五次征丽航路是从登州横渡到椒岛,⑥那波利贞:《朝鲜支那间の航路及其推移に就て》,《内藤博士颂寿纪念论丛》,1930年,第302页。从当时的航海技术水平来看可能性很大,但好像没有利用得很充分。出于隋唐王朝建立后频繁派遣使节和摆脱高句丽阻碍的需要,百济、新罗两国当然要有新的航路。

可是新罗获得汉江流域后并不急需积极的对中接近,开辟独立的航路也是不切合实际的。对新的航路的欲望首先在百济产生了。“后闻乃是王人来降臣国。长蛇隔路,以沉于海,虽未委当,深怀愤恚。”⑦《三国史记》卷25,盖卤王十八年条。可见来自高句丽海岸的阻碍是百济更大的问题 。

谨遣私署冠军将军、驸马都尉弗斯侯,长史余礼,龙骧将军、带方太守、司马张茂等投舫波阻,搜径玄津,托命自然之运,遣进万一之诚。冀神祗垂感,皇灵洪复,克达天庭,宣畅臣志,虽旦闻夕没,永无余恨。”⑧《魏书》卷100,列传88,百济。

在茫茫大海上将命运交给上天,如果到达中国朝廷的话,还可能幸运的免于一死。从下面的材料中可以看见百济开辟新航路的考验。

(1)五年,使安等从东莱浮海,赐余庆玺书,褒其诚节。安等至海滨,遇风飘荡,竟不达而还。⑨《北史》卷94,列传82,百济。

(2)百济王既闻平陈,远令奉表,往复至难,若逢风浪,便致伤损。百济王心迹淳至,朕已委知。相去虽远,事同言面,何必数遣使来相体悉。自今以后,不须年别入贡,朕亦不遣使往,王宜知之。①《隋书》卷81,百济。

(1)是迁都熊津之后横穿西海航路计划的失败,(2)是迁都泗沘以后百济欲开辟新航路遇到的困难。

贞观十六年,义慈兴兵伐新罗四十余城,又发兵以守之,与高丽和亲通好,谋欲取党项城以绝新罗入朝之路。②《旧唐书》卷199上,列传149,东夷(百济)。

考虑到贞观十六年(642,义慈王二年)与高句丽一起欲掌握通过党项城的航路的事实,③参阅《三国史记》新罗本纪(卷5)善德王十一年(642)、百济本纪(卷28)义慈王三年(643)的记载。这时主要考虑利用的道路应是党项城—椒岛—赤山一线。百济某种程度上要开辟横渡西海的事实和遣隋唐使的频繁派出,④从624年三国接受唐朝册封开始至660年为止,三国对唐外交以百济与新罗最为激烈。这在某程度上是通过入唐航路确认的。同时在隋的使臣裴清利用百济的南路(相对于高丽渤海航路)到达倭的记载中也可以看到。

隋文林郞裴清奉使倭国,经我国(百济)南路。(《三国史记》卷27,武王九年三月)

这条横越西海的航线在圆仁的《入唐求法巡礼行记》中也有清楚的表述。他在838年入唐时渡过了济州岛以南的东中国海,847年的归路则正是利用了赤山航路。⑤Edwin O.Reschauer,前揭书,(地图部分)。因此,新罗在真兴王以后一面确保了党项城,一面垄断由百济开拓的航路,并将其作为与中国之间的通道使用。这条赤山航路是200公里左右的丰川(椒岛)—赤山浦的直航路,它是新罗人的官方入唐路线⑥金文经:《在唐新罗人的集落及其构造》,《古代韩中关系史研究》,三知院,1987年。。实际上,《入唐求法巡礼行记》中有圆仁九月二日正午从登州出发,四日早晨抵达熊州海岸的记载。⑦《入唐求法巡礼行记》卷4。这条西海航线在之后的高丽初期与北宋的文物交流中被广泛利用。⑧孙兑铉,前揭书,1982年,第85页。

这样固定下来的赤山航路就是笔者所说的新罗航路,它成为之后统一新罗时期频繁的朝贡使及渡唐留学生的入唐路,也是武烈王七年(660)苏定方率领征伐百济的军队绕过山东半岛沿岸的莱州—登州—赤山,进入黄海而没有直接去伎伐浦的航路,

六月十八日,定方发自莱州,船舰千里,随流东下。二十一日,王遣太子法敏,领兵船一百只,迎定方于德物岛。(《三国史记》卷5,太宗武烈王七年条)

可知的是当时的航路经过了德物岛。而且,到当时为止中国政治、文化是偏重于以渭水盆地为中心的中北部,所以中国并没有开辟南方航路的很大必要。上述新罗航路利用的是征伐高句丽的请兵使刘仁轨携来唐朝皇帝敕旨的地方和宿卫金三光⑨申滢植,前揭书,第361页。到达的地方,而且也就是在这里出现了党项津。⑩《三国史记》卷6,文武王八年六月条。

西海发挥了韩国古代史上在国家繁荣和文物交流方面的桥梁作用,对其航海路线的掌握是国力强盛的象征。因此统治黄海的国家就能统治东亚世界。

三、三国的发展与西海

1.高句丽的成长和西海

高句丽北方与中国大陆相连,因此与百济、新罗相比西海对其重要性略小。可是高句丽为了进出南方,利用控制中国三国以及南北朝势力间的矛盾冲突,很早就对西海岸予以关心。这在广开土王碑文“永乐六年丙申,王躬率水军,讨伐残国。攻取壹八城、臼模卢城、各模卢城、干氐利城、□□城、关弥城、牟卢城、弥沙城、古舍茑城、阿旦城、古利城……”①关于关弥城的位置,李丙焘比定为朝鲜时代水军节度使兼三道统御使本营所在的乔桐岛(《国译三国史记》,乙酉文化社,1977年,第283页及381页),朴性凤将其看作是江华岛(《广开土好太王期高句丽南进的性格》,《韩国史研究》27,1979年,第9页)。近来,金仑禹则将其比定为坡州郡炭岘面城东里鳌头山城(《关于广开土王的南下征服地一考》,《龙岩车文燮教授花甲纪念史学论丛》,新书苑,1989年,第102页)。其确切位置是汉江、礼成江、临津江河口的江华湾周边的江华岛、乔桐岛、席毛岛或金浦半岛一带的某座城。中有所体现。结果有高句丽统治西海国家的好胜的意味。

后者在为牵制魏而与吴通交上,为牵制北魏企图与宋·梁·陈等交涉的事实中有明显表现。可是高句丽围绕辽东地方与内陆的中国势力持续冲突,西海的政治意义比起济罗来不是那么绝对。

高句丽自身的地理上的困难也很大,向北方扶余、向西方辽西的进出引发的与中国的对决,还有向南方乐浪的逐出是更紧迫的问题。然而最重要的是西进和南进的中间据点的进出。因为这一地区不仅是滋养中国势力的要冲,而且还是向西海扩张的前进基地。同时,因为从中国渡西海进入韩半岛的时代必须经过登州-卑沙城-西安平,不可忽视鸭绿江河口一带的政治·军事的重要性。

高句丽对进出西安平的关注可见的最早记载始于太祖王九十四年(146)。

秋八月,王遣将袭取汉辽东西安平县,杀带方令,掠得乐浪太守妻子。(《三国史记》卷15,太祖王九十四年)。

太祖王袭取了连接南满洲和韩半岛的要冲西安平以确保进出辽东的前进基地,并开始牵制韩半岛内的中国郡县(乐浪、带方)。高句丽对西安平的争夺持续到“东川王十六年,王遣将袭破辽东西安平” (《三国史记》卷17)。于是受到了刺激的魏,为应对韩半岛内的本国郡县的危机,以毌丘俭、王颀的出兵侵入作为报复。②箭内亘:《三国时代的满洲》,《满洲历史地理》1,1913年,第221~223页。所以趁西晋末的政治混乱高句丽袭取西安平非但没有阻碍从韩半岛驱逐中国郡县势力,而且还促进了高句丽向西、北的扩张政策。③李龙范:《高句丽的膨胀主义及与中国的关系》,《古代韩中关系史研究》,三知院,1987年,第180页。随后,美川王十二年(311)对西安平获得支配权,十四年攻灭乐浪,十六年攻破玄菟城一直到二十一年(320)使辽东得以确保。

高句丽进出辽东和大同江下游一带的结果确保了夺取西安平和浿江口两个西海进出口,从而为新的扩张提供了可能。后来广开土王从国内城向鸭绿江西进以后,从西安平沿西海南下沿着既有的“高丽渤海航路”经由椒岛—关弥城—弥邹忽一线越过汉江下游而能够进攻汉城。特别是永乐六年攻取的关弥城、古利城、句牟城、弥邹忽等58城大部分在黄海道南部京畿道北部的平原地带及忠清道西海岸一带,事实上高句丽在统治西海岸的单纯意义之外还掌握了田作中心的谷仓地带,这一贡献使高句丽获得了划时代的发展。①朴性凤,前引论文,第19页。而且对既有西海航路的控制阻止了百济的对中外交,因此百济不得不与之围绕关弥城展开激烈的争夺。《三国史记》卷18对广开土王元年(392)占领该地的意义进行了说明:“其城四面峭绝、海水环绕。”《百济本纪》中也将关弥城看做其进出西海的门户,因而有辰斯王在其周边设置关防等设施上倾注了心血以及辰斯王八年被高句丽攻陷的记载。②《三国史记》卷25阿莘王六年夏五月“王与倭国结好,以太子腆支为质”以后,十二年春二月“倭国使者至,王迎劳之特厚”,腆支王五年、十四年,毗有王二年“倭国使至”等出现了与倭国频繁的通交记事。因而广开土王能轻易地通过西海进攻汉城,使百济为克服这种困难而试图走与倭国通好、与新罗结盟之路。③《三国史记》卷25毗有王七年(433)秋七月“遣使入新罗请和”,新罗本纪卷3讷祇王十七年(433)秋七月“百济遣使请和,从之”以及十八年“百济王送马二匹,秋九月又送白鹰,冬十月王以黄金明珠报聘百济”。

与之相同,高句丽通过韩半岛的西安平的南进因掌控了西海岸一带而使这条航路的安全和百济南迁成为可能。可是在与南朝的交往中却难以利用山东半岛沿岸的北魏海岸线。

孝文时,光州于海中得琏遣诣齐使余奴等,送阙。孝文诏责曰:“道成亲杀其君,窃号江左,朕方欲兴灭国于旧邦,继绝世于刘氏。而卿越境外乡,交通篡贼,岂是籓臣守节之义?今不以一过掩旧款,即送还籓。其感恕思愆,祗承明宪,辑宁所部,动静以闻。”④《北史》卷94,列传82,高句丽的内容与《三国史记》(卷18长寿王六十八年条)“魏光州人于海中得余奴等送阙,魏高祖诏责王曰‘道成亲弑其君,窃位江左……’”记载相同。……正光初,光州又于海中执得梁所授安宁东将军衣冠剑珮,及使人江法盛等,送京师。⑤《北史》卷94,列传82,高句丽。

高句丽的全盛期长寿王(413-491)时代通过与北魏为首的燕、宋、南齐、晋等南北朝的等距离外交,担当了东亚秩序的一极。5世纪中叶统一了长江以北的北魏、塞北的柔然、中国的南朝、东北亚的高句丽这四强形成了一种势力均衡。⑥卢泰敦:《高句丽汉水流域丧失的原因》,《韩国史研究》13,1976年,第54页。针对这一形势,长寿王进行了两面外交。长寿王一方面对魏外交共45次,另一方面与宋南齐等南朝也保持着紧密的关系,从而维护了高句丽在东亚的国际地位。⑦申滢植:《三国史记研究》,一潮阁,1981年,第104页。一直到6世纪中叶突厥击破柔然打破势力均衡的时代为止,高句丽一直进行两面外交。高句丽频繁的对魏外交在国际上获得了对辽东统治权的认可。从而排除了妨碍其进出西海的因素。高句丽在长寿王以后与梁、陈的外交得以延续,而至少到新罗占领党项城为止一直统治着西海。

589年隋朝的统一威胁了统治着满洲一带的高句丽,并引起了导致东亚势力的大变动。加之此前真兴王夺取汉江流域及其独立的外交政策,促使百济高句丽提前阻止新罗的对中接近。高句丽和隋朝之间与突厥、契丹等形成新的势力关系,特别是为限制高句丽,隋朝的当务之急是收复辽东。辽东地方不仅包括高句丽的新城、玄菟城、盖牟城、安市城、辽东城、白崖城等主要城池,还因为西海岸的出口卑沙城是高句丽的西北要塞,那么两国围绕辽东问题的对立就不可避免了。即,如材料所示:

(1)荣留王二十四年,帝(唐太宗)曰:“高句丽本四郡地耳。吾发卒数万,攻辽东,彼必倾国救之。别遣舟师出东莱,自海道趋平壤,水陆合势,取之不难。但山东州县,凋瘵未复, 吾不欲劳之耳。”(《三国史记》卷20)

(2)宝藏王四年三月, 帝(唐太宗)至定州, 谓侍臣曰:“辽东本中国之地,隋氏四出师,而不能得。朕今东征,欲为中国报子弟之仇,高句丽雪君父之耻耳。”(《三国史记》卷21)

(1)说的是唐太宗如果进攻辽东,高句丽将殊死坚守,唐军另遣水军直取平壤。结果辽东作为决定高句丽命运的关键要地,其南端将受到来自西海的攻击。(2)说的是隋唐征伐高句丽的目标是恢复中国的领土辽东。然而事实上因为高句丽坚守着连接辽河东岸的玄菟城、盖牟城、辽东城、白岩城、安市城的边界线,并且辽东半岛南端的卑沙城也在高句丽的掌控之下,所以隋唐的当务之急是占据水军通道卑沙城。加之平原王在陈亡之后“理兵积谷,为拒守策”,①《三国史记》卷19,平原王三十二年条荣留王十四年(603)修筑从扶余城到渤海(即卑沙城)的千里长城以守备辽东,因此隋唐选择了通过西海的最后一战。因此,隋炀帝在612年(婴阳王二十三年)征伐高句丽,让陆军渡过辽河,让来护儿通过海路直攻平壤。婴阳王九年(598)周罗堠所率水军从山东莱州出发“泛海趋平壤城,亦遭风船多漂没”②《三国史记》卷20,婴阳王九年夏六月条。在横渡西海过程中已经有了失败的意味。因此婴阳王二十五年(614)“来护儿至卑奢城,我兵逆战,护儿击克之,将趋平壤”(《三国史记》卷20),通过既有的高丽渤海航路先过卑沙城可直接抵达平壤。其后,唐太宗贞观十九年征高句丽时,“命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管,领将军常何等率江、淮、岭、硖劲卒四万,战船五百艘,自莱州汎海趋平壤。五月,张亮副将程名振攻沙卑城,拔之。”③《旧唐书》卷199上,列传149上,东夷(高丽)。张亮、程名振率领的水军经过莱州—卑沙城北进,攻陷卑沙城的同时唐朝陆军从侧面东进予以支援。唐军的战略是为满足隋朝以来征伐辽东的夙愿:

1.高丽本四郡地耳,吾发卒数万攻辽东,彼必倾国救之,别遣舟师出东莱,自海道趋平壤,水陆合势,取之不难。④《新唐书》卷220,列传145,东夷(高丽)。

2.太宗又命江南造大船,遣陕州刺史孙伏伽召募勇敢之士,莱州刺史李道裕运粮及器械,贮于乌胡岛,将欲大举以伐高丽。⑤《旧唐书》卷199上,列传149上,东夷(高丽)。

结果唐朝最终的征服高句丽在很大程度上是依靠了水军对西海的利用。即,

张亮帅舟师,自东莱渡海,袭卑沙城。城四面悬絶,惟西门可上。程名振引兵夜至,副摠管王大度先登。五月,城陷,男女八千口没焉。(《三国史记》卷21,宝藏王四年条)

边界要塞卑沙城是高句丽西边最大最重要的城池。而八千余名城民和宝藏王四年(645)五月卑沙城的陷落给了高句丽以致命的打击。接下来,高句丽没有延续辽东城的陷落,最后坚守住了安市城,这是因为守住了第二卑沙城——鸭绿江入口的泊汋城。

万彻又为青丘道行军大总管,率甲士三万自莱州泛海伐高丽,入鸭绿水百余里,至泊汋城,高丽震惧,多弃城而遁。追奔百余里,于阵斩所夫孙,进兵围泊汋城。其城因山设险,阻鸭绿水以为固,攻之未拔。①《旧唐书》卷69,薛万彻传。

材料所说是贞观二十二年的事实,而泊汋城作为与“四面峭绝”的卑沙城一样“固山设险”的战略要冲,最终阻止了唐朝水军的企图。经登州到卑沙城、泊汋城的这条航路是始于丽隋战争时的来护儿、周法尚,以及丽唐战争中张亮、程名振、王大度、薛万彻、牛进达、李海岸、常何、左难当、冉仁德、刘英行、张文干、庞孝泰等所走的水上通路。唐代的名将们试图通过西海对高句丽进行的征讨都失败了。由此推知,高句丽的势力在东亚扩张的5~7世纪,西海确实是属于高句丽的水域。

2.百济的发展与西海

百济面临西海,北方先后有带方、乐浪和高句丽,其国家成长中西海占有重要地位。温祚王时代的记载中,乐浪、靺鞨的入侵已经到了使它不得安宁的程度。

王谓臣下曰:“国家东有乐浪,北有靺鞨。侵轶疆境,少有宁日。今妖祥屡见,国母弃养,势不自安,必将迁国。”(《三国史记》卷23,温祚王十三年条)

1~3世纪间的《三国史记》本纪的记录中关于新罗、百济历代王的记事充满了两国冲突的事实,意味着百济初期的成长过程的困难很多。②申滢植,前揭书,第193页。百济的地理条件是耸立着车岭、芦岭、小白山脉等大山,分布着贯通东西国土的汉江、锦江、荣山江等大河,实际上构成了陆路交通的很多障碍。③李明揆:《百济对外关系相关一试论》,《史学研究》37,1983年,第77页。然而,百济的海外扩张的背景,与其说是在这种地理的环境中,不如说是在作为古代东夷文化圈的传统之根本上的一种文化基础中。④金庠基,前引论文(1974年)。渤海和黄海沿岸的中国东部地方,不仅能与百济人的开拓,而且能与统一新罗人的进出和王建先代的活动联系起来。⑤参考朴汉卨:《关于王建世系的贸易活动》,《史丛》10,1965年。

因此,百济不得不冒着万难险阻向西海进发。

1.近仇首王五年,春三月,遣使朝晋,其使海上遇恶风,不达而还。⑥《三国史记》卷24。

2.今任臣使,冒涉波险,寻其至效,宜在进爵,谨依先例,各假行职。⑦《南齐书》卷58,列传39,蛮东南夷 东夷(百济)。

3.延兴二年,其王余庆始遣使上表曰:“臣建国东极,豺狼隔路,虽世承灵化,莫由奉藩,瞻望云阙,驰情罔极。(中略)投舫波阻,搜径玄津,托命自然之运,遣进万一之诚。冀神只垂感,皇灵洪覆,克达天庭,宣畅臣志,虽旦闻夕没,永无余恨。”①《魏书》卷100,列传88,百济。

4.百济王既闻平陈,远令奉表,往复至难,若逢风浪,便致伤损。百济王心迹淳至,朕已委知。相去虽远,事同言面,何必数遣使来相体悉。自今以后,不须年别入贡,朕亦不遣使往,王宜知之。②《隋书》卷81,列传46,东夷百济。

上述史料说明,百济西海航路的困难实际上到了承担着“自然之运”的程度。而且,下面的史料还可以看到,百济南迁以后,没有独立的海上航路,因为使用了既存的“高丽渤海航路”而遭遇高句丽的阻遏。因此,百济甚至将高句丽称为长蛇、豺狼。百济急于开辟自己的独立航路。

1.文周王二年,三月, 遣使朝宋,高句丽塞路,不达而还。(《三国史记》卷26)

2.东城王六年,秋七月,遣内法佐平沙若思,如南齐朝贡,若思至西海中,遇高句丽兵,不进。(《三国史记》卷26)

原本百济从建国初期开始就与西海岸有很深的关系。首先“初以百家济海因号百济”(《隋书》卷81,列传46)说明百济从最初就与海上势力有关。特别是与建国传说的沸流国和弥邹忽(仁川)有关,③卢重国:《百济王室的南迁与支配势力的变迁》,《韩国史论》4,1978年,第24页。优台、沸流系的古尔王不仅是仁川的目支国的支配势力,而且还应注意到其势力圈包括京畿道、忠清南道海岸的海上势力。④千宽宇:《目支国考》,《韩国史研究》24,1979年,第28-29页。《三国史记》(卷24,古尔王三年)的“王猎西海大岛”或“袭取乐浪边民”等意味着利用西海的军事活动,责稽王与汾西王的被杀结局也不会与海上势力无关。百济的海上进出是其国家发展的一部分,为此为了确保航路而展开了北进政策。

秋,宫遂率马韩、濊貊数千骑围玄菟。夫余王遣子尉仇台将二万余人,与(幽)州(玄菟)郡并力讨破之,斩首五百余级。⑤《后汉书》卷85,东夷列传75,句丽。

以上史料说的是太祖王率马韩、濊貊军队攻击了玄菟郡。对于此时的马韩,金富轼认为是复兴的马韩。⑥《三国史记》卷15,太祖王七十年条。李丙焘则将记载看做是误传。⑦李丙焘,前揭书,第43页。然而郑寅普和卢重国都将其认定为百济,⑧郑寅普《朝鲜史研究》(1947)第61页、卢重国前引论文第41页都将马韩看做百济。从而能将其作为百济的海外经略来掌握。不久,太祖王七十年王率领马韩(百济)和濊貊进攻了辽东。

1.十二月,王率马韩、濊貊一万余骑,进围玄菟城。扶余王遣子尉仇台,领兵二万,与汉兵并力拒战, 我军大败。

2.七十年, 王与马韩、濊貊侵辽东,扶余王遣兵救破之。(《三国史记》卷15)

对此,郑寅普《百济己娄王的辽海出兵》一文说,百济己娄王为了与高句丽的太祖王以及新罗的和平而克服内部的忧患①《三国史记》(新罗、百济本纪)1—3世纪的记录充斥着以蛙山城为中心对新罗和百济的冲突。对此千宽宇以南下的辰国系“对伯济战”作为解释(《三韩的国家形成》(上),《韩国学报》2,第4页),本人以蛙山城为中心的冲突新罗的西进作为解释(前引论文,1984年,第193页)。,渡海向辽东扩张:

不能避开马韩而遗恨的百济,随后怀着向辽海故土直进的决心。(中略)独自汲汲于罗济的国交联合。②郑寅普,前揭书(下),第62-63页。

此后百济的海上扩张在古尔王时代获得很大进展。古尔王自己作为平定目支国的辰王统治着京畿道、忠清道、海岸地区,③千宽宇,前揭书(1979年),第28页。从而有可能再次进出西海。东城王十三年(246,古尔王二十年),以毌丘俭对高句丽的入侵为契机,古尔王进攻了乐浪海岸:

魏幽州刺史毌丘俭,与乐浪太守刘茂、带方太守王遵,伐高句丽,王乘虚,遣左将真忠,袭取乐浪边民,茂闻之怒,王恐见侵讨,还其民口。(《三国史记》卷24,古尔王十三年条)

对此,郑寅普以《半岛内汉族势力的一扫》为题论述了通过海道对辽海附近的潜取之后,高句丽“逐退魏寇”的重大影响。④郑寅普,前揭书,第167页。

下面的史料显示百济的西海进出在古尔王之后变的更为正式,

1.古尔王三年,冬十月,王猎西海大岛,手射四十鹿。

2.责稽王……高句丽怨。王虑其侵寇,修阿旦城、蛇城,备之。

3.汾西王七年,春二月,潜师袭取乐浪西县。

4.阿莘王六年秋七月,大阅于汉水之南。七年九月,集都人,习射于西台。(《三国史记》卷24)

通过狩猎来进行彻底的军事训练和统治的确认,⑤金瑛河:《新罗时代巡守的性格》,《民族文化研究》4,1979年,第212-236页。以此增加战斗力并阻止高句丽的南进。由此带方在高句丽入侵时曾向百济求助(责稽王元年),到汾西王七年进攻乐浪西边的时候也就会出现所谓“辽西争霸之始”。⑥郑寅普,前揭书,第199页。然而,因为当时与百济的西海进出有所不同的困难以及来自大陆的高句丽、靺鞨的持续南侵的威胁,辰斯王二年(386)从开城附近的青木岭到海洋之间的关防没能设置完成。

这一关防的要塞关弥城在辰斯王三年(387)靺鞨人的入侵以后受到了威胁,并在辰斯王八年(392)陷落。因此,关弥城的失陷成为百济国家的危机,史料提及阿莘王在此后倾注心血予以恢复但以失败告终。

秋八月,王谓武曰:“关弥城者,我北鄙之襟要也。今为高句丽所有。此寡人之所痛惜,而卿之所宜用心而雪耻也。”遂谋将兵一万,伐高句丽南鄙。武身先士卒,以冒矢石,意复石岘等五城,先围关弥城,丽人婴城固守。武以粮道不继,引而归。(《三国史记》卷25,百济本纪3,阿莘王二年)

百济的西海进出的代表事例是辽西的进出。不过,与此有关的国内文献唯一的证据是崔致远的记录(《三国史记》卷46列传6《崔致远传》):

高丽、百济,全盛之时,强兵百万,南侵吴、越,北挠幽、燕、齐、鲁,为中国巨蠹。

这并非百济直接占领中国大陆东北地方的记录,因为“南侵吴、越”明确指的是中国本土。与此有关的记录在中国文献中的实例列举如下:

1.百济国,本与高骊俱在辽东之东千余里,其后高骊略有辽东,百济略有辽西。百济所治,谓之晋平郡晋平县。①《宋书》卷97,列传57 ,蛮夷 东夷(百济国)。

2.是岁,魏虏又发骑数十万攻百济,入其界,牟大遣将沙法名、赞首流、解礼昆、木干那率众袭击虏军,大破之。②《南齐书》卷58,列传39 ,东南夷 东夷(百济国)。

3.其国本与句骊在辽东之东,晋世句骊既略有辽东,百济亦据有辽西、晋平二郡地吴,自置百济郡。③《梁书》卷54,列传48,诸夷 东夷(百济)。

4.其国本与句丽俱在辽东之东千余里,晋世句丽既略有辽东,百济亦据有辽西、晋平二郡地矣,自置百济郡。④《南史》卷79,列传69,夷貊下,东夷(百济)。

5.二年春正月丁巳,诏兼散骑常侍刘环俊使于陈。戊寅,以百济王余昌为使持节、都督、东青州刺史。⑤《北齐书》卷8,帝纪8,后主、幼主。

6.初以百家济海,因号百济。晋时句丽既略有辽东,百济亦据有辽西、晋 平二郡。⑥《通典》卷185,边防1,东夷上(百济)。

7.晋时句丽既略有辽东,百济亦据有辽西、晋平。⑦《文献通考》卷326,四裔考3(百济)。

8.孝宗永和二年正月,初,夫馀居于鹿山,为百济所侵,部落衰散,西徙近燕,而不设备。⑧《资治通鉴》卷97,晋纪孝宗永和二年。

从以上记载可见,百济实际上确实是在4世纪进出了中国的山东、辽西地方。这种辽西进出并不是通过既存的高句丽航路进出中国,如果没有开辟了独立的西海直通航路这是不可能完成的。因此笔者认为这一航路是在4世纪末5世纪初叶开辟的。

对于辽西进出,韩镇书等持否定论,⑨参见《海东绎史》续篇卷8,地理考8,百济。但是在丹斋申采浩以后我国学界大部分都予以承认。首先,申采浩认为百济占领的并非中国的山东、辽西一带,而是叙述了对扶余的占领。⑩申采浩:《朝鲜上古史》,《丹斋申采浩全集》上(萤雪出版社,1972年),第194-195页。

郑寅普也在《辽西晋平的开置》中提出了他的主张,继承了申采浩的观点。

百济最终领有柳城、北平之间地,设郡名为晋平而治之。(中略)今锦州、北镇、宁远、朝阳、昌黎等全境……⑪郑寅普:《朝鲜史研究》,首尔新闻社,1946-1947年,第206-209页。

安在鸿也认为进出的时间在近仇首王、辰斯王时期特别是在近仇首王时期。①安在鸿:《百济史总考》,第255-256页。金庠基继承了先学的这种先驱性的业绩,百济为了牵制高句丽向辽东的扩张,在近肖古王末年(东晋末)进行了辽西经略。②金庠基:《关于百济的辽西经略》,《白山学报》3,1967年,第137页。方善柱也主张百济从360-370年间进出辽西、华北地方之后到577年北齐灭亡为止一直统治该地。③方善柱:《百济军的华北进出及其背景》,《白山学报》11,1971年,第22-24页。反对这一观点的李明揆一方面将百济的大陆进出说成是商业和军事等方面的活动并行的大陆活动,另一方面又将此看做是在五胡十六国的混乱期百济对在大陆的贸易或居留民地域的成立和维持的保护。④李明揆,前引论文,第98-99页。

关弥城的陷落(392)以后国力枯萎的百济,在汉城被攻陷(475)之后急剧没落,此后东城王、武宁王、圣王时代的中兴都试图恢复以往的国力。可是真兴王十四年(553)新罗在汉江流域下游设置新州,将党项城收入囊中,两国间发生冲突,百济的对中通路在高句丽掌握之下,因为当时利用了沿着黄海道沿岸的海岸线北上,然后在椒岛附近西进的航路。百济在熊津迁都(475)以后实际上已丧失了对中航路,新罗受到内陆连续不断的挑战以及高句丽对海路的封锁都是来自大国的挑战。文周王二年(476)和东城王六年(484)分别向南朝宋和齐派遣的使臣都遭到了高句丽的阻碍。⑤《三国史记》卷6,文周王二年三月条载:“遣使朝宋,高句丽塞路,不达而还。” 东城王六年七月条载:“遣内法佐平沙若思,如南齐朝贡,若思至西海中,遇高句丽兵,不进。”因此,文周王以后历代国王对故土的恢复以及西海通路的确保都不能不倾注心血。东城王、武宁王、圣王时代百济与高句丽、靺鞨冲突的记事整理如表1。

表1 东城王、武宁王、圣王时代的对北方关系

26年1月28年1月28年3月独山城被侵(高句丽、秽)攻击高句丽道萨城金岘城被侵(高句丽)新罗军支援

由表可见,这一时期百济既进行了对高句丽的主动进攻,也对入侵予以反击,从而牵制了高句丽。而且这一时期与南朝齐、梁的通交较为频繁,①申滢植,前揭书(1981年),第137页。虽然西海横断航路是安全的,但有必要开辟新的航路。因此武王九年(608)隋朝使臣裴清对倭出使利用的是南路②《三国史记》卷27(武王九年三月条)载:“遣使入隋朝贡。隋文林郞裴清奉使倭国,经我国南路。”而非以往的新罗航路具有深意。特别是自文周王二年(476)和东城王六年(484)高句丽的西海妨害事件以后,直到武王二十七年(626)隋航路遮断为止的五十余年间并没有受到高句丽阻碍航路的记载。由此推测百济与南朝之间有可能开辟了新的航路。不仅如此,威德王三十六年(589)中国的一艘战船漂流到躭牟罗国(耽罗),③《北史》卷94,列传82,百济。意味着存在近海的航路。④孙兑铉、李永泽,前引论文,第7页。而且,从真平王九年(587)大世、仇柒的海外亡命事件来看,经南海岸的黑山岛横渡中国东海,经由舟山列岛从明州登陆的航路已经开辟了。⑤山尾幸九,前引论文,第209-210页。并且,这条航路没有航海上的危险,统一新罗以后特别是张保皋对其进行了充分的利用。⑥孙兑铉、李永泽,前引论文,第21页。

吾将乘桴泛海,以至吴、越,侵寻追师,访道于名山。(中略)[大世、仇柒]遂相与为友,自南海乘舟而去,后不知其所往。(《三国史记》卷4,真平王九年)

然而,6世纪末隋朝的登场使百济的对中关系遇到新的难关。这一难关就是为了与在北方新兴起的隋朝通交,却不能使用既有的新罗航路。由此百济不得不再次遭到高句丽、新罗的阻碍。结果对百济与在黄河流域繁荣昌盛的隋唐之间的交流不利,进而加速了南迁后百济国力的衰退。不过,百济在这种困难的条件下与隋唐展开的外交中竟然达到了与高句丽、新罗相近的遣使次数,由此可见当时外交竞争的意味。

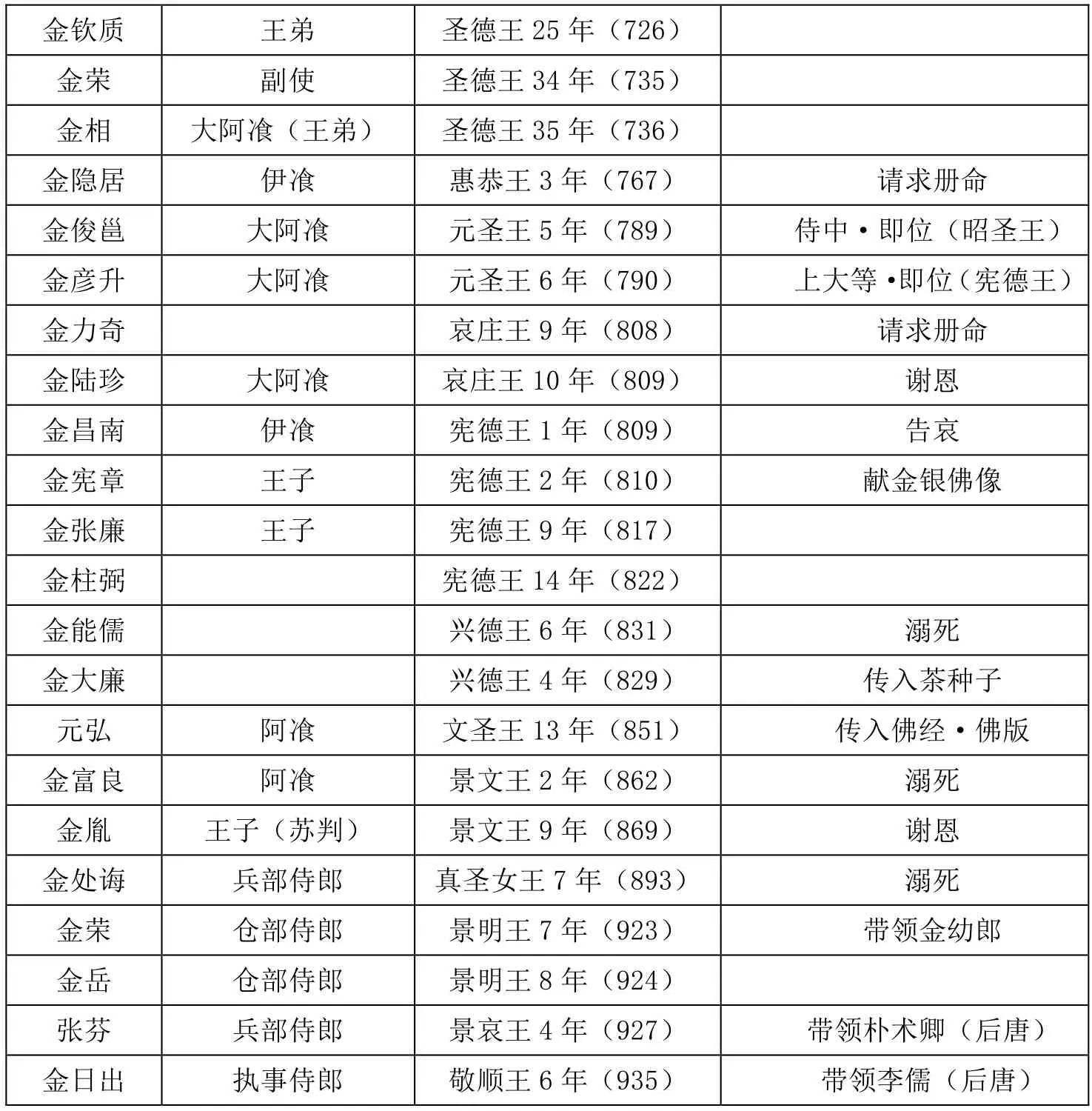

表2 三国对隋唐外交的比较

真德王武烈王9(2)5(1)

据表2可见,三国对隋朝的外交中,在地理上居于不利位置的百济反而最先遣使;①百济是最早向隋朝遣使入朝的国家。即,百济在隋朝建立(威德王二十八年,581)后就派出了使臣。高句丽是在590年(平原王三十二年),新罗是在594年(真平王十六年)才分别得到隋朝的册封。从在与唐朝的外交中(660年以前)绝不落在后面的遣使次数能够看出三国间激烈的外交使者的竞争。尤其是三国向中国靠拢的政策在唐朝的建立后更加得到促进。600年(武王四十一年,婴阳王二十三年, 善德王九年)三国同时要求到唐朝的国学入学,而且唐朝在同一年(624)册封了三国国王,②申滢植,前揭书,1984年,第314页。可见当时的国际形势。然而随着7世纪以后新罗国家的成长,百济的西海活动日益衰落。这意味着其国力的衰退以及王权的弱化。

3.新罗的大发展和西海

位于韩半岛东南端的新罗自然和西海没有关系,赫居世八年的“倭人行兵欲犯境”以后,除百济灭亡之后的白村江战役外,新罗的海洋交涉大部分与东海岸的倭国有关。

新罗通过西海最早的对中交流是西晋武帝太康元年(280)的入贡。③千宽宇将《三国志》卷30的辰韩的辰王看作新罗的沾解王。随之将太康元年(280)解为味邹王十九年。然而新罗国家成长过程中遇到了与倭和百济的冲突问题④申滢植,前揭书,1984年,第285页。,通过西海岸与中国的交往是在百济使臣的带领帮助下才勉强完成的⑤《三国史记》(新罗百济本纪)中没有新罗使臣随百济使臣入朝(梁)的记载,不过《梁书》(卷54,列传48东夷新罗)、《文献通考》(卷326,四夷考3,新罗)中载有“随百济献方物”。。

法兴王八年,遣使于梁贡方物。(《三国史记》卷4)

这条短短的记录说明了新罗渡过西海到达中国(梁)的事实。以此可窥见当时新罗国家的成长,在那一时期的航海技术水平下没有百济的帮助与中国的交往有多困难。根据是法兴王八年(521)对梁朝贡以来到真兴二十五年(564)为止四十余年间完全没有与中国来往。因此,真兴王二十六年的入陈具有特别的意义。真兴王十四年(553)占领了百济的东北边境(汉江下游地区)并设置新州后,给高句丽和新罗都带来了相当大的变化。

1.阳原王七年秋九月,突厥来围新城,不克,移攻白岩城。王遣将军高纥,领兵一万,拒克之,杀获一千余级。新罗来攻,取十城。(《三国史记》卷19)

2.惠亮问曰:“沙弥从何来?”对曰:“某新罗人也。”(中略) 惠亮法师对曰:“今,我国政乱,灭亡无日,愿致之贵域。”(《三国史记》卷44,居柒夫)

首先,高句丽方面外有突厥持续不断的进犯,内有安原王时代的外戚抗争⑥李弘植:《日本书纪所载高句丽关系记事考》,《韩国古代史的研究》,新丘文化社,1971年,第158页。和阳原王时代频繁的政乱⑦《日本书纪》卷19钦明纪六年条载:“是岁高丽大乱,凡斗死者二千余人。”以及随之而来的国难,结果导致汉水流域丧失。⑧卢泰敦,前引论文,第35页。另一方面,在新罗国力急剧增强和王权空前提高的前提下,①真兴王(540-576)在位三十七年间曾三次改元。这代表着国家意识和王权的威严,十二年的开国表示亲政,二十九年的大昌是对外夸示国力,三十三年的鸿济是强大王权的象征(申滢植:《新罗史》,梨花女子大学出版部,1985年,第110页)。通过党项城确保了新罗航路。因此,真兴王二十六至三十二年之间对陈的连年朝贡成为可能,夺取高句丽水上航路姑且不论,真平王五年(583)设置船府署也可看做是其寻求的对策。

因此,新罗在真兴王二十五年(564)后展开了活跃的对中外交,表3可见真平王代(579—632)的智明以下九名求法僧从海路往来于中国,从开始对唐交往的真平王四十三年(621)到百济灭亡为止,新罗派出遣唐使比百济、高句丽都更频繁,这是掌握西海航路带来的结果。

贞观十六年,义慈兴兵伐新罗四十余城,又发兵以守之,与高丽和亲通好,谋欲取党项城以绝新罗入朝之路。新罗遣使告急请救。②《旧唐书》卷199上,东夷·百济。

在这样的困难下,善德女王(632—647)和真德女王(647—661)分别(与唐朝)互派了11次使臣,可见7世纪以后所谓新罗航路是在新罗的统治之下的。

表3 新罗的求法僧

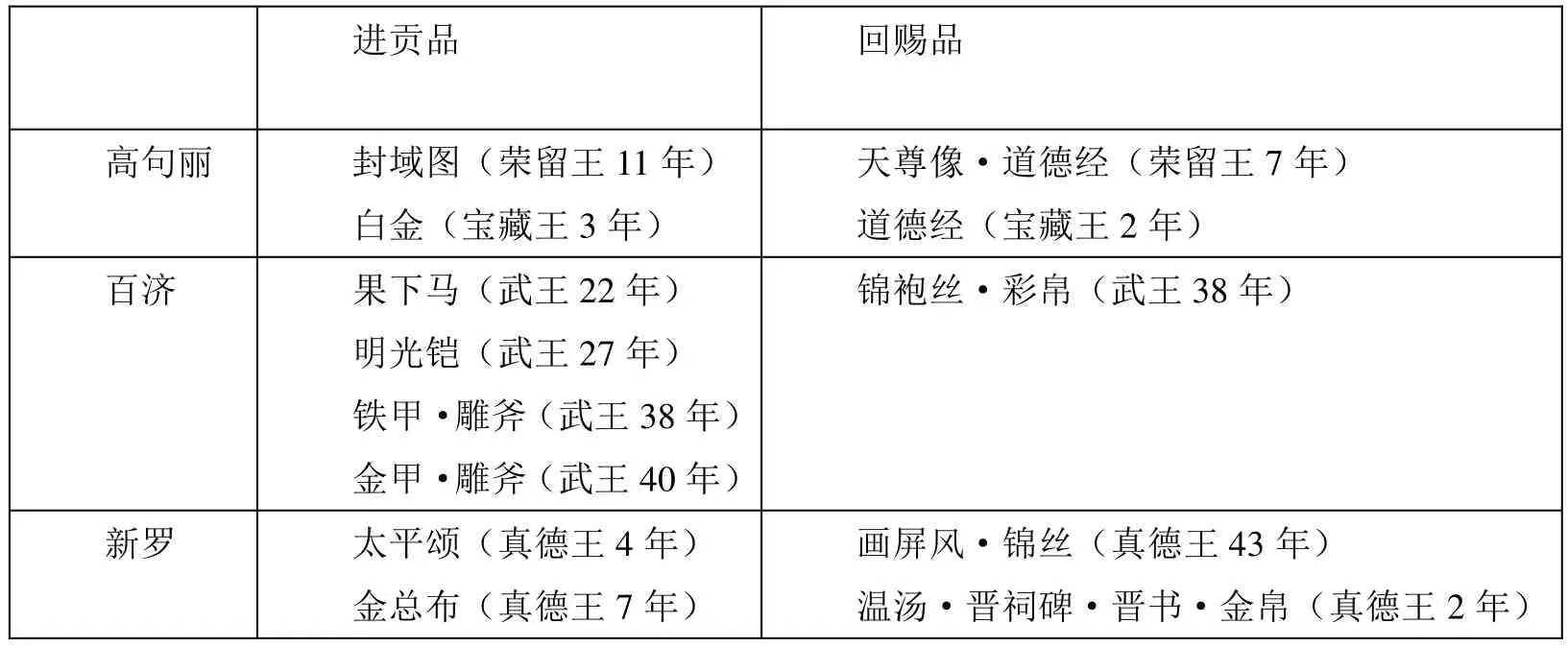

表4 三国的对唐交易品

三国的对唐外交在新罗的主导和控制下,三国展开活跃的外交交涉,彼此间在从朝贡使的挑选到方物的内容上展开各种各样的竞争。特别是始于在广义的外交中以册封为前提达成协议的朝贡,派遣了告哀使、进贺使、谢恩使、请兵使、谢罪使等各种形态的入朝使臣。①申滢植,前揭书,1984年,第315-321页。加之由新罗展开的宿卫外交既是统一三国的肇因,也为吸收盛唐文化作出了巨大贡献。②申滢植,前揭书,第352-390页。因此,三国将遣唐使的资格提高到王子一类的高层人士,凸显了对唐外交的重要性。即高句丽荣留王二十三年(640)二月世子桓权,宝藏王六年(647)王子、莫离支任武,以及宝藏王二十五年(666)的太子福男分别被作为使臣派遣。③《三国史记》卷20及卷22。

百济也在武王二十八年(627)八月向唐选派了国王的侄子福信,新罗在真德王二年(648)、四年、五年也是分别派遣出了金春秋和金仁问、金文王父子,可见对唐外交的比重。对此唐朝将刑部尚书沈叔安和职方郎中陈大德、散骑常侍朱子奢、司农丞相里玄奖等分别派往高句丽和百济,表示对他们外交上的关心。在这种外交的竞争下,朝贡伴随着进贡与回赐的多样化与内容的丰富,反映了当时社会的需求。

然而,新罗很快计划用对唐外交来克服本国危机之路,在真平王以后摸索出新的对中接近政策。真平王时期掌握大权的金龙春和金舒玄具有密切联系,他们和金春秋、金庾信家族结成姻亲关系后,新贵族得到极速成长。④申滢植,前揭书,1984年,第115页。这两大家族推举善德王(632-647)对内方面主张对济·丽强攻政策,对外方面积极促进亲唐的政策。特别是以大耶城的悲剧(641)为契机,两大家族紧密地团结在一起,金春秋在开始三角外交的同时,整顿毗昙之乱(647)后拥立善德女王(647-654)而排挤了旧势力。接下来真德女王在位的八年间是武烈王系的政策试验期,⑤真德女王时代实施的代表性政策有(1)设置执事部(废除禀主);(2)启用新贺正礼;(3)新设左理方府;(4)宿卫外交的促进等。这可以说是武烈王登场的“整体作业”。也是金春秋、金庾信等新贵族展开积极的对唐外交的时期。那就是金春秋及其两个儿子(金文王、金仁问)所进行的宿卫外交。

可是这一时期包括宿卫外交在内的对唐外交为摸索向三国统一的过渡,可以看到采纳唐正朔年号和唐朝服制等屈辱的表现①真德王二年请奉正朔、中华衣冠制度,四年进献太平颂,使用永徽年号等。,但那不过是新罗策略手段的表象而已。新罗通过这种外交手段可以从唐朝获得援兵和支持。由表5可见,真德女王当时的实权者金春秋亲往对唐外交的第一线,而获得了征伐百济的计划和“援兵确约”,文王作为宿卫被留下。特别是到他的儿子法敏当时被选拔为遣唐使,他们都成为统一的主角,由此可估计出当时入朝使的身份与地位。唐朝派往新罗的太常丞张文收(真德王八年)和含资道总管刘德敏(文武王元年)等人也受到了礼遇。

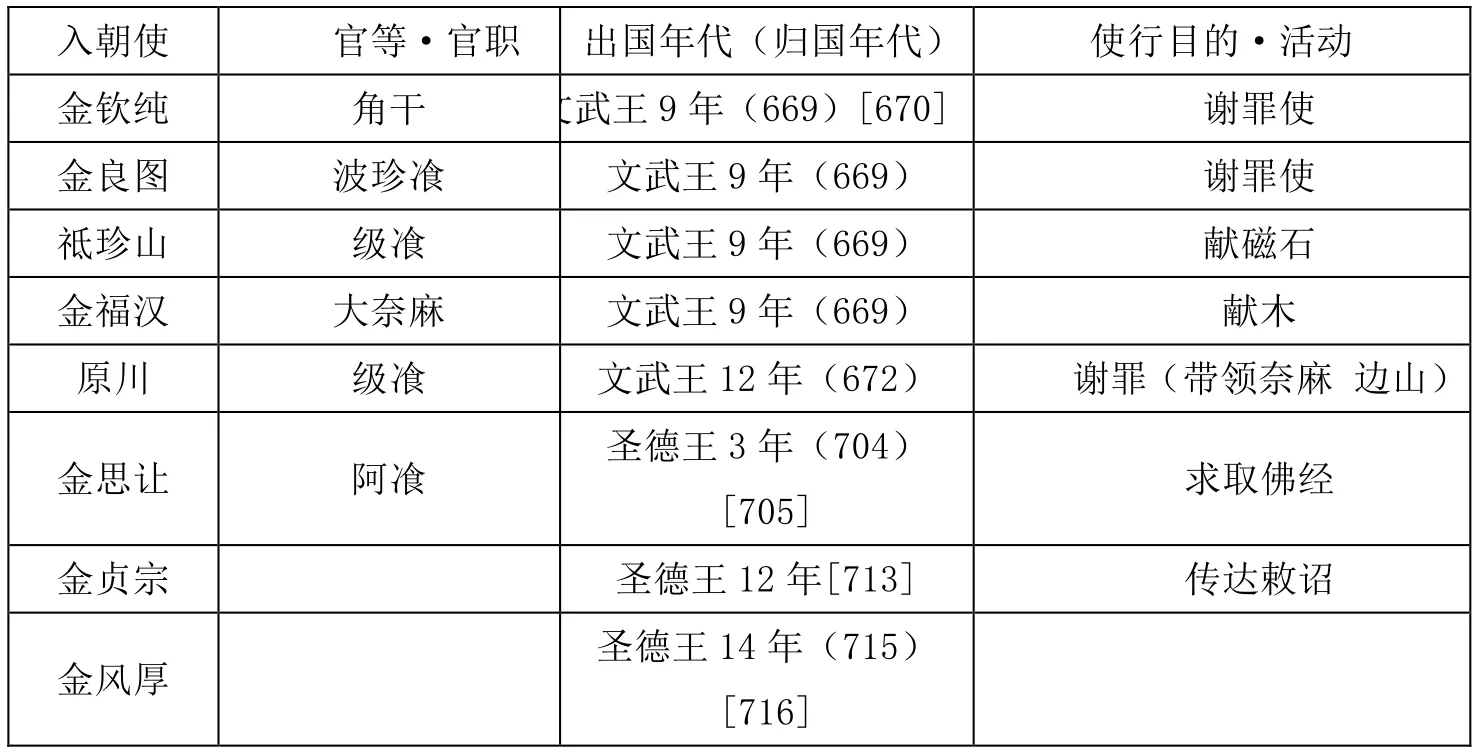

表5 新罗的遣唐使(统一以前)

可是统一前,罗唐关系结果因征伐高句丽、百济成为中心而使旨在推动两国的军事合作及实施作战计划的使节往来得以实现。《三国史记》中有唐朝水军在征伐百济前后往来于西海的几个事例②参见《三国史记》卷5,卷6,武烈王七年,文武王三年、八年;《旧唐书》卷83,苏定方传载:“显庆五年,从幸太原,制授熊津道大总管,率师讨百济。定方自城山济海,至熊津江口。”(原书正文失注,今据文意标入,并有微调。——译者):武烈王七年(660)六月十八日从山东莱州出发的苏定方的军队仅用了三天就横渡西海到达德物岛,由此似乎可看出所利用的赤山航路是出于战术考虑的。德物岛作为这条航路中间的转折点,接下来这条航路顺着韩半岛沿岸北上从白翎岛和椒岛近海向西①《新增东国舆地胜览》(卷43,丰川都护府)中的琵琶串是“禁商船之通上国者”的地方来看,可知丰川海岸的椒岛是寄港地。。因此文武王十年剑牟岑主导的高句丽复兴并向南进军的航路显然是从浿江口-椒岛-白翎岛-史冶岛(德积岛)②李丙焘,前揭书,第103页。一直抵达赤山航路的南端。

百济灭亡后,扶余丰和福信等人发起复兴运动在加林城崛起的时候,“仁轨乃别率杜爽、扶余隆率水军及粮船,自熊津江往白江,会陆军同趣周留城。仁轨遇倭兵于白江之口,四战捷,焚其舟四百艘,烟焰涨天,海水皆赤,贼众大溃。”③《旧唐书》卷84,列传33,刘仁轨。可见白江战役的惨状。之后,西海上的军事行动到文武王十六年(676)的伎伐浦海战为止暂时处于冷却期。

征服百济的罗唐联合军很快计划征伐高句丽。这时郭待封率领的水军④《新唐书》卷220,列传145,东夷·高丽。从山东半岛东端的城山出发东进越过椒岛向浿江口发动进攻。这时水军不仅从侧面协助陆军,为攻陷平壤,在军粮和物资的支援上也给予很大帮助⑤《三国史记》卷22,宝藏王27年。。

结果新罗在6世纪中叶确保了汉江下游地区,同时在某种程度上还掌控着通过党项城的对中航路并持续受到高句丽一侧的破坏。然而高句丽北方频繁的叛乱和突厥等的威胁使其国家遭受巨大磨难,新罗因而在6世纪末统治了大部分赤山航路。因此,求法僧、使节频繁地往来,三国最密切的对隋唐的接近成为可能。而且,不顾百济、高句丽对入朝之路的阻碍,新罗积极的对唐外交的成功打开了通向统一的外交之门。当然,这种变化是能够确保西海航路安全的政治、军事的成长的基础。

四、统一新罗的繁荣与西海

西海在征伐丽济时作为支援唐军的通道,使唐罗之间的合作得以完成。百济灭亡之后应唐朝方面的要求,新罗为频繁地输送军粮蒙受了巨大的损失。⑥《三国史记》卷7,文武王十一年,答薛仁贵书。

此时,倭国船兵来助百济,倭船千艘,停在白沙,百济精骑,岸上守船。新罗骁骑为汉前锋,先破岸阵。(《三国史记》卷7,答薛仁贵书)

由材料可见,似乎到白江之战为止,两国间的合作在某种程度上已经完成。然而高句丽灭亡后,唐朝的领土野心也逐渐暴露,

文武王十年六月,高句丽水临城人牟岑大兄,收合残民,自穷牟城,至浿江南,杀害官人及僧法安等。向新罗,行至西海史治岛,见高句丽大臣渊净土之子安胜,迎致汉城中,奉以为君。王处之国西金马渚。(《三国史记》卷6)

新罗政府沉迷于接受剑牟岑的归化,在金马渚封安胜为“少高句丽王”等反唐政策中。由于新罗这种支援与协助,文武王十一年的《答薛仁贵书》中凸显了两国间的不和谐关系。即,新罗政府查明唐朝借口征伐倭国修理兵船而实际上蓄谋进攻新罗,却对此懒于理睬。文武王八年为履行与唐朝间的约定,新罗水军北进并提前到达水谷城,得知唐军首先回撤后新罗军队也撤退了。这时文武王“遣大监金宝嘉入海,取英公进止”(《三国史记》卷7,答薛仁贵书)之后,金宝嘉从海路抵达位于辽东的李勣阵营观察其动静,可见合作的体制其实已经破裂。不过,金宝嘉北上之路也是剑牟岑经浿江口—史治岛南下的、一直以来被当成新罗航路的路线。

与之相同,由于新罗不仅积极吸纳、融合百济高句丽遗民,而且为从唐占领区逃出的很多遗民提供避难地以弱化唐朝的进攻力量①John C.Jamieson,《罗唐同盟的瓦解》,《历史学报》44,1969年,第2页。,罗唐间的对立变得更加尖锐了。然而正如材料所表现的那样,

仪凤二年九月,洮河道行军大总管中书令李敬玄、左卫大将军刘审礼等与吐蕃战于青海之上,王师败绩,审礼被俘。上以蕃寇为患,问计于侍臣中书舍人郭正一等,咸以备边不深讨为上策。②《旧唐书》卷3,仪凤二年。

当时唐朝因吐蕃叛乱等问题而使对韩半岛的军事行动也不尽如人意,③申滢植:《三国统一的历史性格》,《韩国史研究》61·62,1988年,第69页。而驻屯平壤的唐朝陆军将领刘仁轨、高侃、李谨行等率领契丹、靺鞨军队进攻了积城、七重城和买肖城一带,而水军在薛仁贵的指挥下则包围了伎伐浦一带。

1.冬十月六日,击唐漕船七十余艘,捉郎将钳耳大侯,士卒百余人,其沦没死者不可胜数。级飡当千功第一,授位沙飡。(《三国史记》卷7)

2.十二年九月,遣级飡原川、奈麻边山及所留兵船郎将钳耳大侯、莱州司马、本烈州长史王益、熊州都督府司马祢军、曾山司马法聪,军士一百七十人,上表祈罪。(《三国史记》卷7)

3.十六年冬十一月,沙飡施得领兵船,与薛仁贵战于伎伐浦,败绩。又进,大小十二战,克之,斩首四千余级。(《三国史记》卷7)

以上记录是两国在文武王十一年到十六年间在西海上发生的冲突事件。材料1是唐朝的输送军粮米的船只阻挡了陷入孤立境地的高侃军队的前进道路。高侃在文武王十一年九月和蕃兵一起从平壤进犯带方并通过礼成江口进出于西海之上,同时唐朝水军通过该地的钱浦、碧兰渡④《新增东国舆地胜览》卷4,开城府,上。为唐军补给军粮。文武王十一年十月新罗破坏了其补给线打击了唐军士气,十二年七月在西门大破高侃和李谨行军。材料2是为打击唐军激昂的士气,采取了怀柔、招降使郎将钳耳大候、莱州司马法聪的措施。材料3是文武王十三年的买肖城胜利使唐水军覆没,这是由于唐军在陆战海战中的决策失误导致的。⑤李钟学:《新罗三国统一的军事学的考察》,《军史》8,1984年,第196-197页。伎伐浦胜利则是新罗水军掌握了制海权而使唐军丧失斗志的事件。

事实上,文武王十一年听到所谓唐兵支援百济军的传闻后,新罗大阿飡真功守备甕浦,十三年九月大阿飡彻川出动一百余艘兵船镇守西海,此外新罗军队与唐军在临津江边界展开一系列大会战,①文武王十一年十月六日捕获唐朝的运送船七十余艘,劫获郎将钳耳大侯等一百余人以后,包括十二年七月高侃、李谨行麾下的数千人,十三年九月九次激战的两千余人,十五年九月的一千四百余人(获四十余艘船),新罗军在大小十八战中共斩杀六千余人。为确保礼成江口的江华湾直接展开战斗。最终,新罗出于守护麻田岛和江华岛的考虑切断了伎伐浦的海路。因此唐朝将入唐宿卫的金仁问请出来,以刘仁轨、李弼、李谨行等人展开的报复反击的计划反而失败了。新罗王为炫耀伎伐浦的胜利,三个月后在讲武殿南门观览了弓射,不久又将船府从兵部中分离出来,开始强调船楫之事。②《三国史记》卷7,文武王十一年。

从文武王八年(668)派遣了金钦纯、良图为谢罪使到孝昭王八年(699)入唐朝贡为止,两国实际上处于断交状态。文武王十一年(671)两国爆发正面冲突,因百济、高句丽遗民的处理和领土的纷争,战争一直持续到文武王十六年。战后,经过神文王、孝昭王激烈的感情对立期,③神文王时期唐朝皇帝的册封使先来,对此并未派遣谢恩使,十二年唐使来到新罗要求更改太宗庙号,仅在六年有一次入朝使。孝昭王时期,唐朝首先派遣了册封使,新罗也派遣了一次遣唐使(申滢植,前揭书,1984年,第327-328页)。两国在玄宗时代(712~755)和圣德王(702~737)时代建立了正常的关系。经过孝昭王时代的过渡期,两国在圣德王二年(703)确立了亲善的关系,两国进入文物交流为主的时期。这时的西海因为不存在第三国,其作为两国间的交通路发挥了文化发展的桥梁作用。

统一新罗通过西海的对唐交涉促进了韩国历史上最活跃的文化交流和人员往来。圣德王在位的三十六年间出现了46次外交关系记事,而且还出现了朝贡、贺正、谢恩、宿卫、宿卫学生等外交使节的多种类型。如此频繁的派遣外交使臣如同长寿王对北魏的外交一样是国力增强和王权强化的表现。真平王四十三年到新罗末为止的三百余年间新罗派出的使臣横渡西海达150多次,由此可见对唐外交的重视和重要。因而,新罗对遣唐使的选拔也是慎之又慎,其代表性人物见于表6。

表6 统一新罗的遣唐使

金钦质 王弟 圣德王25年(726)金荣 副使 圣德王34年(735)金相 大阿飡(王弟) 圣德王35年(736)金隐居 伊飡 惠恭王3年(767) 请求册命金俊邕 大阿飡 元圣王5年(789) 侍中·即位(昭圣王)金彦升 大阿飡 元圣王6年(790) 上大等·即位(宪德王)金力奇 哀庄王9年(808) 请求册命金陆珍 大阿飡 哀庄王10年(809) 谢恩金昌南 伊飡 宪德王1年(809) 告哀金宪章 王子 宪德王2年(810) 献金银佛像金张廉 王子 宪德王9年(817)金柱弼 宪德王14年(822)金能儒 兴德王6年(831) 溺死金大廉 兴德王4年(829) 传入茶种子元弘 阿飡 文圣王13年(851) 传入佛经·佛版金富良 阿飡 景文王2年(862) 溺死金胤 王子(苏判) 景文王9年(869) 谢恩金处诲 兵部侍郎 真圣女王7年(893) 溺死金荣 仓部侍郎 景明王7年(923) 带领金幼郎金岳 仓部侍郎 景明王8年(924)张芬 兵部侍郎 景哀王4年(927) 带领朴术卿(后唐)金日出 执事侍郎 敬顺王6年(935) 带领李儒(后唐)

表6可见,统一新罗实行积极的外交政策,遣唐使选拔王族远亲级飡以上的人,①文武王九年入唐的祗珍山很可能是与磁石有关的技术人员。并选定比新罗末期官等更早一些的官职为主的人物。特别是由于入唐使的往来使交易的物品比三国时代更加多样化了。即,新罗的进贡物到7世纪为止以金、银、铜、牛黄、布木、人参为主,8世纪时以果下马、牛黄、美发、海豹皮和朝霞绸、鱼牙绸为主。而由9世纪输出的金银制佛像、佛经等也可发现新罗手工业工艺的发展。而回赐品如历法、最胜王经、文宣王、十哲七十二弟子图、紫袍和锦绸带、道德经、佛经、茶种子等也多种多样。②申滢植,前揭书,1984年,第336-338页。

统一新罗活跃的对唐外交在借助发达的航海技术与先进船舶的同时也更进一步促进了开辟新航路。

(1)王闻玄宗在蜀,遣使入唐,溯江至成都朝贡。③《三国史记》卷9,景德王十五年。

(2)帝在蜀,遣使溯江至成都朝正月。①《新唐书》卷220,列传145,东夷新罗。

(3)十一年十一月,其入朝王子金士信等遇恶风,飘至楚州盐城县界,淮南节度使李鄘以闻。②《旧唐书》卷199上,列传149上,东夷新罗。

以上材料暗示了8世纪中叶以后新罗探索经韩半岛南端渡中国东海而行的新航线的内容。(1)说的是景德王十五年(756)新罗使臣听说唐朝皇帝(玄宗)在蜀的消息渡过沂江,③沂江在今淮河以北、山东半岛南部,由此可知新罗使臣从韩半岛出发向西直行抵达淮河下游的事实。(2)实际上是《新唐书》的记载,(3)是新罗使臣金士信④关于金士信,《三国史记》卷10宪德王元年(809)作为持节使归国,并无遇难的记载。遭遇台风后漂到楚州盐城,《增补文献备考》卷171“交聘”还提到宪德王九年(817)的入朝使金张廉遇到暴风后漂至明州附近。在这些记载中,他们的航路不是既有的北方航路而很有可能是从黑山岛出发一直向西行的航路。这条路线由黑山岛渐向西南渡过中国东海经舟山群岛由明州—杭州上岸,到张保皋时代这条路线得到很大发展。可是统一新罗后期以前仍然主要利用新罗航路。日本的情况也和新罗一样,横跨中国东海时伴有很大危险。

7世纪出使中国的大使们总是沿着韩国海岸去中国,那是可以看得见陆地的航线。但是到敌对的新罗王国统一韩国的时候,日本不得不躲开韩国海岸而试图冒着更多风险直接从北九州西行去中国。⑤Edwin O.Reischauer,Ennin’s Travels in T’ang China,p.60.

统一新罗对唐交流活跃的根本的原因是航海和造船技术的先进性。据圆仁《入唐求法巡礼行记》载,他在836年八月十七日第一次试图出航的时候,当时日本的船勉强算是“沙船”的水准,所以是在九州沿岸很难抵达唐朝的一种原始程度。⑥Edwin O.Reischauer,Ennin’s Travels in T’ang China,p.61.对当时日本的航海技术,赖肖尔(Reischauer)这样写道:

在那些海上,指南针还没有被使用,沙船的时代是只能在风中航行。最糟糕的是日本人好像没有在他们那个世界航海所必需的最基本的气象学知识。⑦Edwin O.Reischauer, Ennin’s Travels in T’ang China, p.60.

日本的沙船被记载为一种平底的帆船。中国和新罗沙船一样,⑧金在瑾,前揭书,第57页。而中国的沙船是以平底、多桅、方头方艄、⑨周世德:《中国的沙船考略》,《科学史集刊》5,第48页。有出艄而无船头为特征,⑩J.Needam, Science and Civilization in China,Vol.4, p.391.可见新罗的船舶也应带有这样的特征。当时日本的航海者们大部分都得到了新罗人的保护和引导,⑪金文经,前引论文,第275页。并且圆仁的归国也是在新罗船员的带领下完成的,⑫《入唐求法巡礼行记》卷1,开成四年三月三月十七日条:“十七日,运随身物载第二船,与长判官同船。其九只船,分配官人,各令船头押领,押领本国水手之外;更雇新罗人谙海路者六十余人,每船或七或六或五人。亦令新罗译语正南商可留之方便,未定得否。”日本的朝贡使选拔中金正南、朴正辰等新罗译语。能够看到当时的航海技术之高。⑬关于新罗当时领先的高超航海技术可参阅Edwin O.Reischauer, Ennin’s Travels in T’ang China, p.97.特别是圆仁的《入唐求法巡礼行记》中可见日本的航海技术连季风和海洋的特征都不了解,只停留在依靠佛陀和神道的水准上。①Edwin O.Reischauer, Ennin’s Travels in T’ang China, p.69.

高超的航海与造船技术为8世纪以后的对唐交往带来了全新的转折期。与在国王和中国皇帝大部分的更迭之后派遣的朝贡使不同,圣德王时代开始出现的贺正使具有更多的吸纳唐文化的目的。实际上贺正使在圣德王十三年(714)至惠恭王十(774)年的六十年间是以祝贺新年的使节存在的。表7中可以看出圣德王为纪念与唐朝友好关系的建立,一般在朝贡使之外还派出携有贺礼的使节。②申滢植,前揭书(1984年),第339-340页。派出了告哀使、谢恩使、进贺使、谢罪使、陈慰使等,特别是宿卫外交促进了统一新罗与唐朝外交上的“白头偕老”。

表7 统一新罗的贺正使

统一前的宿卫在金春秋的主导下派出了金文王、金仁问、金三光三人,他们后来成为统一三国的主角。到景德王时代派出的金因为止共派遣了16人。③申滢植,前揭书(1984年);卞麟锡:《唐宿卫制度所见对唐关系》,《史丛》11,1966年。

表8 统一新罗的宿卫

(651)金三光 大阿飡 文武王6年(666) 3年 (大阿飡)左武卫翊府中郎将 征伐济·丽金德福 大奈麻 文武王14年(674) 1年 传入历书金守忠 ( 阿飡)圣德王13年(714) 3年 传入文圣王图金嗣宗 圣德王27年(728) 2年 果毅 请求宿卫学生入学中代金志满 圣德王29年(730) 1年 太仆卿 文物交流金思兰 圣德王32年(733) 1年 太仆员外卿 讨伐渤海金忠信 圣德王32年(733) 1年 左领军卫员外将军 讨伐靺鞨金志廉 圣德王72年(783) 1年 鸿胪少卿 谢恩金献忠 哀庄王7年(806) 1年 秘书监金士信 宪德王1年(809) 1年 册封副使下 代金昕 宪德王17年(825) 1年 伊飡 太常卿 国相·请求宿卫学生入学金义琮 兴德王11年(836) 1年 伊飡 侍中·谢恩金忠信 僖康王2年(837) 11年 文物交流金因 沙飡 景文王10年(870) 1年

表8可见,其原始出处的“夫四夷称臣纳子为质”(《册府元龟》卷966)是从质子的角度说的,①Lien-ShenYang,“Hostage in Chinese History”, Studies in Chinese Institutional History, 1960, pp.43-57.梁起锡:《关于三国时代人质的特征》,《史学志》15,1981年,檀国大学。而实际上其作为罗唐两国间的外交沟通者在政治、经济、军事、文化等方面都发挥了巨大作用。②参见申滢植,前揭书(1984年)。

这里关注的不仅是新罗的遣唐使、贺正使、宿卫等在唐活动,还有他们归国后显著的成绩。①圣德王三十二年作为宿卫入唐的金忠信写作了金信忠(末松保和:《新罗の郡县制,特にその完成期の二·三问题》,《学习院大学文学部研究年报》21,1979年,第67页)。确然如此,则他分别在孝成王时期担任侍中、景德王时期担任上大等,而且是景德王时期政治改革的主力(李基白:《景德王时期断谷寺·怨歌》,《新罗政治社会史》,一潮阁,1974年,第219页)。作为入唐使人物大部分活动的表现整理在表9中。

表9 统一新罗入唐使的活动

表9可见新罗的入唐使人物中出现的国王有金春秋、金法敏、金俊邕、金彦昇等四人。另外,出现的金文王等九人成为宰相,可见入唐使节是晋升最高官职之路。他们通过在唐生活增长见识,拓展实践,以其在唐朝广泛的外交活动为吸收唐朝的政治、制度、文物,从而为开发新罗文化发挥了巨大作用。深险的西海的波涛赋予他们伟大的雄心,而艰难的航程磨练了他们不屈的意志。

统一新罗的对唐外交中不可忽视渡唐留学生的作用。②申滢植,前揭书(1984年);李基东:《新罗下代宾贡及第者的出现和罗唐文人的交往》,《全海宗博士花甲纪念论丛》,1980年;金世润:《关于新罗下代渡唐留学生》,《韩国史研究》37,1982年。新罗人将唐朝视作历练学问、转变身份和出人头地的地方。因此,

1.新罗用人论骨品,苟非其族,虽有鸿才杰功,不能逾越。我愿西游中华国,奋不世之略,立非常之功。(《三国史记》卷47,列传7,薛罽头)

2.崔致远年十二,将随海舶入唐求学。其父谓曰:“十年不第,即非吾子也。行矣,勉之。”(《三国史记》卷46,列传6)

3.元圣王九月,以子玉为杨根县小守。执事史毛肖驳曰:“子玉不以文籍出身,不可委分忧之职。”侍中议云:“虽不以文籍出身,曾入大唐为学生,不亦可用耶。”王从之。(《三国史记》卷10)

史料1为转变身份,2为赢得学问而渡过西海,3则出现了入唐求学成为官员提拔的标准这一点。因此,被严格的身份社会所束缚的新罗人为扬名而不顾航海的危险性。

当时新罗船舶的容纳量和航海技术的优越性被广泛认定,而关于其具体的载重能力则没有具体的资料。不过,从“登州人马合吉乘高丽小船,海岸管押将卢昕以下七十人交易”的记载,①《册府元龟》卷999,外臣部,瓦市。可见后唐清泰元年(高丽太祖十七年,934)高丽船舶的输送能力达到七十人,这一时期七十多人虽然不能确定就是一只船的承载量,而新罗时代的数量则可以计算出来。特别是模仿隋唐楼船、兵船和沙船的新罗对它们从根本上进行了新的开发的可能性很大。宪康王十一年(866)宿卫学生崔慎之(彦沩)入唐时,包括八名留学生、大首领祈绰等八人,小首领薛恩等两人在内共十八人乘坐一艘船出发。②《东文选》卷47,状遣宿卫学生首领等入朝。如果是这样的话,包括船长和数名船员应该达到了可容纳二十人的能力。

文武王十二年遣原川等拜表谢罪,进贡银三万三千五百分,铜三万三千分,针四百枚,牛黄百二十分,金百二十分,四十升布六匹,三十升布六十匹。(《三国史记》卷7)

从中可以计算出新罗船舶的容载量,特别是景文王九年七月金胤作为谢恩使入唐时,除同行有三名留学生之外还携带有马匹、金、银、鸳鸯等三十三种方物。③《三国史记》卷7,景文王九年条。笔者认为三十余种方物都放在一艘船上,能容纳如此大体积的载物说明其运输能力是很超群的。金云卿以来的宿卫学生④所谓宿卫学生,最初的记录是文武王十五年九月的“薛仁贵以宿卫学生风训之父真珠伏诛于本国,引风训为乡导来攻泉城”(《三国史记》卷7)中的金风训。此后“允中庶孙岩,性聪敏,好习方术,少壮为伊飡,入唐宿卫,问就师,学阴阳家法”(《三国史记》卷43,金庾信下)提及金岩担任宿卫,实际上也是宿卫学生(申滢植:《宿卫学生考》,《历史教育》11、12,1969年)。但是,到长庆元年(宪德王十三年,821)金云卿考取宾贡科的时候才开始正式称之为宿卫学生。被确定为五十二人的名单。⑤李基东,前引论文,第634页;金世润,前引论文,第161页。他们被记录在《东文选》卷47的《奏请宿卫学生还藩状》中,从中可见,因为要选聘使节出国归国,所以他们必然是通过西海往来的人。⑥《东文选》卷47,奏请宿卫学生还蕃状。

与之相同,与新罗的政治家、外交官和知识分子们通过西海往还唐朝一样,唐朝的相应人物也是通过西海来往的。除文武王九年(669)法安请求磁石、文武王十一年琳润传达薛仁贵的抗议书之外,渡西海而来的具有代表性的唐朝使节如表10所示。

表10 唐朝持节使

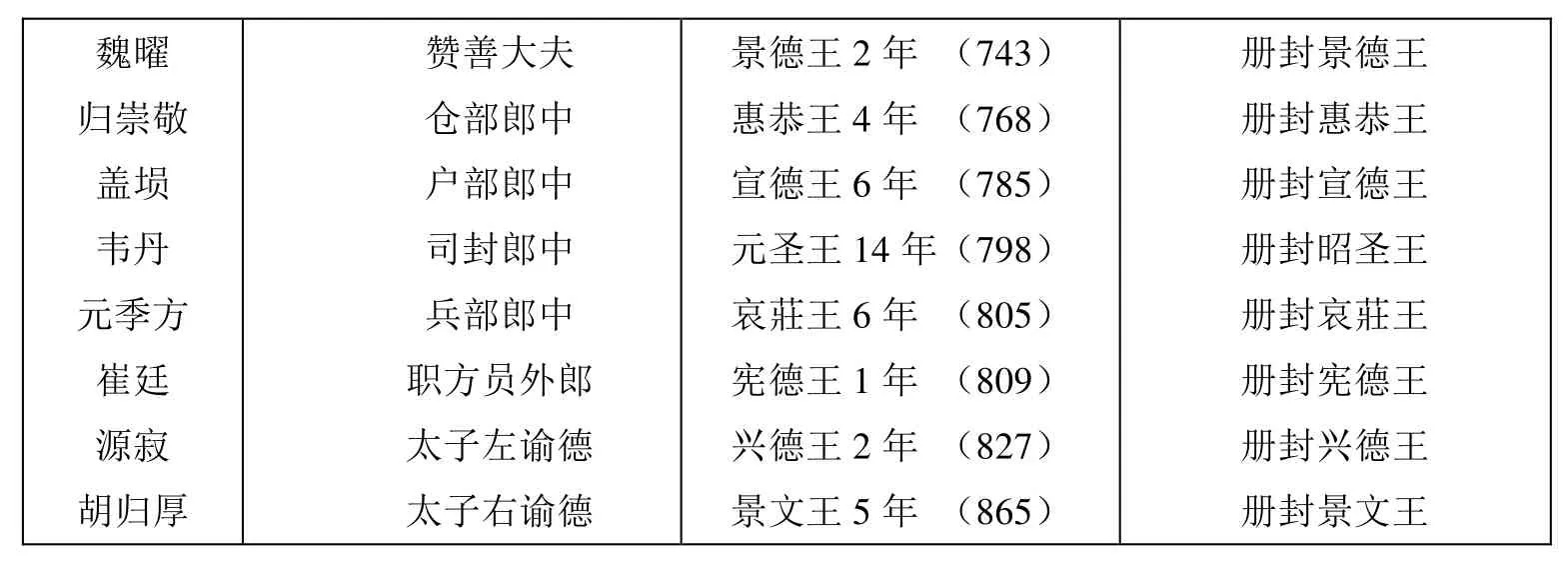

魏曜归崇敬盖埙韦丹元季方崔廷源寂胡归厚赞善大夫仓部郎中户部郎中司封郎中兵部郎中职方员外郎太子左谕德太子右谕德景德王2年 (743)惠恭王4年 (768)宣德王6年 (785)元圣王14年(798)哀莊王6年 (805)宪德王1年 (809)兴德王2年 (827)景文王5年 (865)册封景德王册封惠恭王册封宣德王册封昭圣王册封哀莊王册封宪德王册封兴德王册封景文王

表10所示,唐朝的持节使(册封使)无一例外地是具有御史中丞(正四品)级别的人物,①唐朝的持节使归崇敬是仓部郎中兼御史中丞,此外韦丹、元季方、崔廷、源寂、胡归厚等全都是兼御史中丞(正四品)。御史中丞是掌管刑法、典章、纠正之事(《新唐书》卷48,百官3,御史台)的官职,选拔时很慎重。特别是这些人物中还有唐代的大文豪和硕学之士。②李基东,前引论文,第635页。归崇敬是留下20卷文集的学者,而韦丹、元季方、源寂等人都是《唐书》为之立传的巨儒。③归崇敬、韦丹、元季方的传记分见《新唐书》卷164、卷197(循吏)、卷201。

事实上,唐朝这种姿态至少是有将新罗看作是“君子之国、仁义之乡”的认识。从真德王二年(648)金春秋入唐紧急请求援兵时并请求“请诣国学,观释尊及讲论”以来真德王四年的献进太平颂、神文王二年的设置国学以及圣德王十六年为表示忠义而传入文宣王图等来看,新罗只是接受唐给予的“文化之国”的称呼而已。因此,唐朝在接待新罗使臣时特别对入唐使授予了相应的官职。④申滢植,前揭书(1984年),第332-339页。而且,分别在朝廷和内殿宴请圣德王十三年二月和十月入唐的新罗使臣金守忠等。⑤《三国史记》卷8,圣德王十三年。惠恭王九年和十年派遣的使节在唐朝廷的延英殿被接见也表现了对新罗很高的礼遇。⑥《三国史记》卷9,惠恭王九年、十三年。唐玄宗在731年(景德王三十年)给景德王的诏书中表达了唐朝对新罗的立场:

所进牛黄及金银等物,省表具之。卿二明庆祚,三韩善邻,时称仁义之乡,世著勋闲之业。文章礼乐,阐君子之风。纳款输忠,效勤王之节,固藩维之镇卫,谅忠义之仪表。岂殊方憬俗可同年而语耶?(《三国史记》卷8)

因安禄山叛乱和玄宗在成都蒙尘时(景德王十五年,756)新罗使臣不辞辛劳前去朝贡,玄宗赐以“使去传风教,人来习典谟,衣冠知奉礼,忠信识尊儒,诚意天其鉴”的五言诗就很好地展现了唐朝这一立场。⑦《三国史记》卷9,景德王十五年。因此,皇帝给前去册封孝成王的邢譸的敕书中,也有新罗的学问、知识水准和中国一样的认识,

帝谓璹曰:“新罗号为君子之国,颇知书记,有类中国。以卿惇儒,故持节往,宜演经义,使知大国儒敎之盛。”(《三国史记》卷9,孝成王二年)

这当然使唐朝在选拔遣新罗使时做到了慎重。

然而,当时西海航路上的困难使罗唐两国具有完全相同的遭遇。与宪德王九年(817)的金张廉在航海途中遭遇暴风漂流到明州海岸等事件①《新增文献备考》卷171,交聘考1。相同,也有遣唐使在归路中溺水而亡的事件:

1.兴德王六年七月,入唐进奉使能儒等一行人回次溺海。(《三国史记》卷10)

2.景文王二年八月,入唐使阿飡富良等一行人溺没。(《三国史记》卷11)

3.真圣王七年,遣兵部侍郎金处诲如唐纳旌节,没于海。(《三国史记》卷10)

在大历初作为吊祭、册封使而横渡西海的归崇敬也遇到了这种海难事件,“海道风涛,舟几坏,众惊,谋以单舸载而免,答曰:‘今共舟数十百人,我何忍独济哉?’少选,风息。”②《新唐书》卷164,列传189,归崇敬。揭示了遭受海难的困境中被忽略的事实。然而,在罗唐之间西海航路上的万般磨难下,两国的交流仍在继续。

五、结语

西海在韩国古代史展开过程中的政治、军事、文化发达等方面起了绝对的作用。特别是因为西海是中国大陆或韩半岛势力向海外扩张时期的必经之路,对它的统治就成为掌控东亚各势力的关键。然而西海的历史地位在这种政治特征之外作为汉文化与西域文化向韩半岛和日本列岛传播以及三国文化向中国传播的桥梁所具有的意义也不可忽视。因此,西海作为中国大陆与韩半岛间的缓冲地带,对其统治权体现着两民族的扩张政策和力量。因而维持对西海的制海权的高句丽能阻止隋唐的侵入,统一新罗能排挤唐朝在韩半岛的势力,而且为了他们的共存,利用西海促进了东亚的繁荣。

本文的要点整理如下:

第一,西海航路到6世纪初期为止主要利用连接唐恩浦(党项城)—德物岛—椒岛—浿江口—鸭绿江口—卑沙城—登州的高丽渤海航路(所谓老铁山水道航路)。这条航路在汉武帝入侵以后,成为隋唐军队征伐高句丽,渤海对登州的攻掠以及剑牟岑南下的航路,百济和日本使者也通过这条路线和中国交往。可是百济的立场是不通过高句丽沿岸,因而有开拓横越西海的航路的需要。那是一条由唐恩浦—椒岛(也做白翎岛)—赤山连接的水路,6世纪中叶为止一定程度上为百济所利用。然而这条航路6世纪中叶以后在新罗的统治下作为所谓的新罗航路使,其与隋唐间的活跃的交流成为可能。

第二,虽然西海对于高句丽国家发展的意义并不大,但通过这条北方航路能够利用南北朝的对立,并能够阻止隋唐军队的入侵。那是因为其中的卑沙城是和泊汋城一样的守备海岸的要冲。与之相比,西海对于百济具有在国家发展上绝对重要的意义。而且,为克服高句丽新罗的挑战,百济也有进出西海的必要。从这里使得百济的辽西经略成为可能,因而也促进了其独立自主地开拓横渡西海的航路。然而6世纪中叶以后汉江流域的丧失以后,百济因西海主导权转移到新罗手中而使国家的中兴遭受挫折。再加上新罗乘高句丽政局混乱之际掌握了西海的制海权,通过促进与隋唐之间的积极外交,能够统一并自然地谋求政治、文化的发展。

第三,统一新罗因击破唐朝水军而掌握西海制海权之后确保了航路,借助于先进的造船与航海技术利用西海维持了与唐朝的亲善和共存关系,从而建设了未曾有过的文化发展和东亚和平。在这一过程中,求法僧(学问僧)、留学生(宿卫学生)、商人们利用西海往来,其中金春秋、金法敏、金俊邕等四位入唐使后来成为国王。另外,金文王、金义琮等九人成为宰相,唐朝持节使归崇敬、韦丹、元季方等也是当时的大文豪。

在韩国古代史的发展过程中,西海从文化空间上发挥了很大作用。因而韩中两国为了西海支配权不断冲突,因为那是成为东亚霸主的捷径。然而,8世纪初期~9世纪初期近一个世纪的罗唐两国利用西海取得了政治与文化的共存,也促进了文物的交流与国际的繁荣。特别是围绕西海的对立与紧张,带来了东亚的不安定与战争,由此我们得到的历史教训是,努力创造合作与共存关系的时代,才能带来东亚的和平与繁荣。