三维照相系统采集单侧唇腭裂患者面部形态的精确性研究

谢理哲,陈雅丽,2,高鹏程,李盛,4,曹丹,5,王林,5,严斌,5

(1.南京医科大学 口腔疾病研究江苏省重点实验室,江苏 南京 210029; 2. 淮安市中医院 口腔科,江苏 淮安 223001; 3.东南大学附属中大医院 口腔科, 江苏 南京 210009;4.南京医科大学附属口腔医院 口腔颌面外科,江苏 南京 210029;5.南京医科大学附属口腔医院 正畸科,江苏 南京 210029)

三维照相系统采集单侧唇腭裂患者面部形态的精确性研究

谢理哲1,陈雅丽1,2,高鹏程3,李盛1,4,曹丹1,5,王林1,5,严斌1,5

(1.南京医科大学 口腔疾病研究江苏省重点实验室,江苏 南京 210029; 2. 淮安市中医院 口腔科,江苏 淮安 223001; 3.东南大学附属中大医院 口腔科, 江苏 南京 210009;4.南京医科大学附属口腔医院 口腔颌面外科,江苏 南京 210029;5.南京医科大学附属口腔医院 正畸科,江苏 南京 210029)

目的初步探究三维照相系统采集唇腭裂患者面部软组织三维影像用于临床常用线距及面积测量的精确性。方法以15个单侧完全性唇腭裂患者颌面部翻制石膏模型为研究对象,分别用三坐标仪与三维照相系统采集模型表面数据,将两组数据均导入Imageware 13.2软件进行图像配准分析,并测量9个临床常用面部软组织表面特征线距与4个区域面积。以三坐标仪采集测量结果为金标准,使用配对t检验法比较三维照相系统采集测量值与标准值有无显著性差异。结果配准结果显示两组图像在鼻尖和唇峰处偏差较大,统计结果表明5个线距测量项目存在显著性差异(P<0.01),但差值均在0~0.5 mm以内;4个面积测量项目中仅患侧唇面积存在统计学差异(P<0.05),但面积误差小于8 mm2。结论3dMDFace三维照相系统对唇腭裂患者翻制石膏模型的双侧唇部区域采集测量值与金标准相比存在显著差异,但误差值均在临床可接受范围内。

唇腭裂; 面部形态; 三维照相

唇腭裂是口腔颌面部最常见的先天性畸形,对患者的颜面形态、口腔功能、心理健康等都会产生严重的影响。制定唇腭裂患者的手术修复方案及术后面容预测均需以准确的面部定量测量为基础。早期的颌面部软组织分析常用基于二维影像的测量方法,但二维影像由于存在变形和重叠等固有缺陷,很难准确反映唇腭裂患者颌面部的三维解剖特征。

1 材料和方法

1.1 实验仪器和软件

本研究仪器选用高精度接触式三坐标仪Croma686(HexagonAB,Stockholm,SWE),精度0.078μm;3dMDFace三维照相系统(3dMD LLC,Atlanta,USA),标称精度0.2 mm。软件包括三维逆向工程软件Imageware13.2(EDS,Texas,USA)及统计学软件SPSS 19.0(SPSS Inc.,Chicago,USA)。

1.2 实验方法

1.2.1 实验模型准备 本研究所有单侧完全性唇腭裂患者颌面石膏模型均来自南京医科大学附属口腔医院口腔颌面外科与四川大学华西口腔医院唇腭裂外科收治的共计15名非综合征型单侧完全性唇腭裂患儿,其中男9名,女6名,平均年龄6个月(5~10个月)。所有病例除单侧完全性唇腭裂外没有其他任何先天疾病和手术外伤病史。唇腭裂患者颌面部翻制模型实例如图1。

图1单侧唇腭裂患者颌面部翻制石膏模型

Fig1Themaxillofacialpouredplastermodelsofpatientswithunilateralcompletecleftlipandpalate

1.2.2 标准值获取 本研究采用了现有技术条件中精度高于各种光学面部扫描仪一倍以上的高精度接触式三坐标仪的测量值作为标准值。

应用三坐标仪采集石膏模型颌面部形态,将石膏模型颌面部向上固定于三坐标仪的测量平台上。应用三坐标仪测量臂的针状接触式测头,点触测量石膏模型面部已标记的各特征点,记录下特征点对应的坐标值;而后连续移动测头,获取模型面部各个区域的坐标数据。坐标点的采集由同一名熟练使用测量臂的操作者同一天完成,连续采集3次。将测量记录的解剖标志点及石膏模型表面各个区域的坐标数据导入Imageware软件,测量9个特征线距和4个区域的表面积。计算特征线距及区域面积3次测量的平均值和标准差,将测量平均值作为标准值。

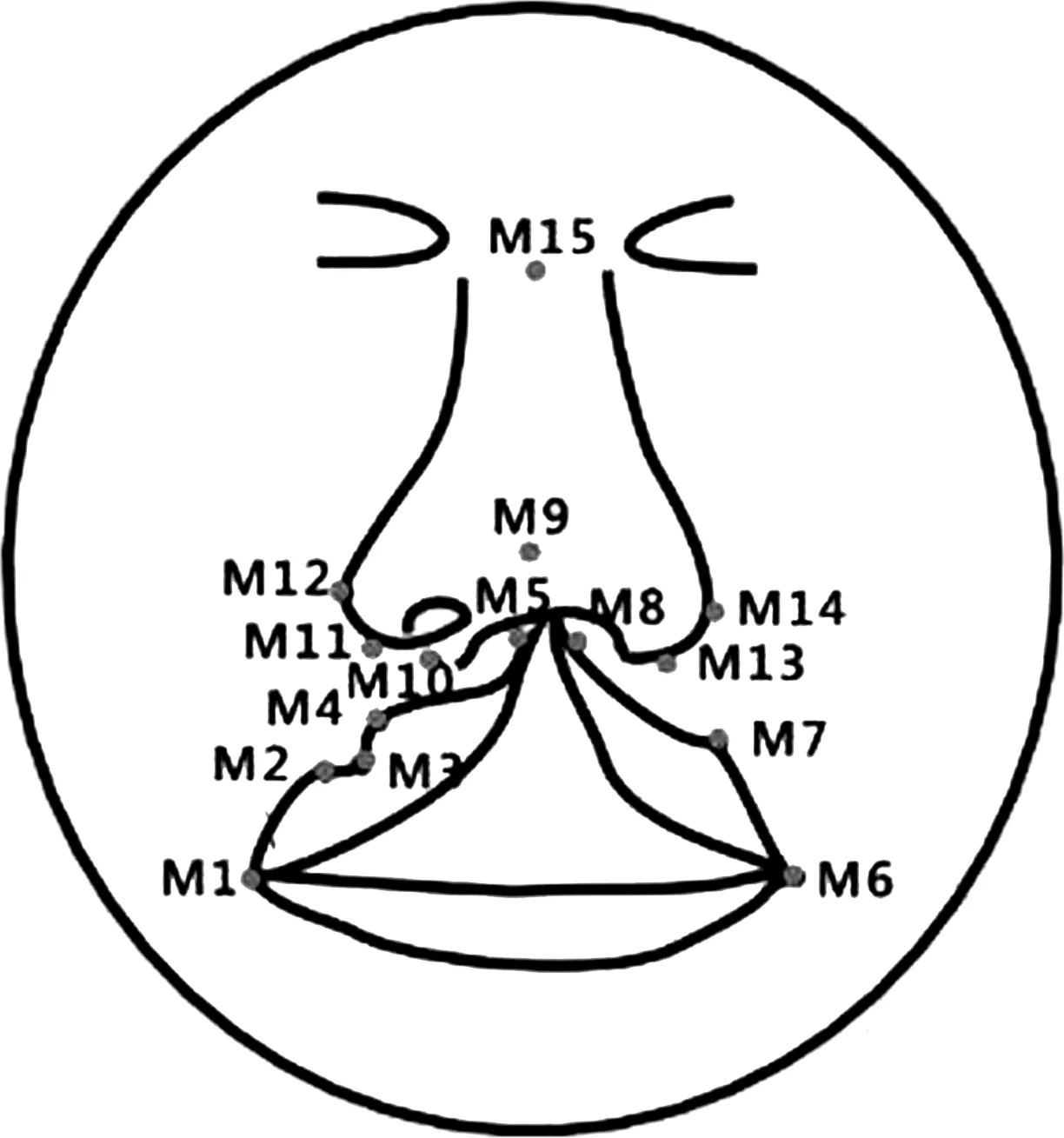

表1鼻唇部解剖标志点

Tab1Thenasolabialanatomylandmark

编号标志点名称标志点描述M1健侧口角点健侧口裂最外点M2健侧唇峰点健侧唇峰最突点M3人中切迹点人中切迹最低点M4裂隙缘健侧唇峰点健侧唇近裂隙侧唇峰点M5鼻底部裂隙健侧边缘点健侧裂隙缘最突点M6患侧口角点患侧口裂最外点M7患侧唇峰点患侧唇峰最突点M8鼻底部裂隙患侧边缘点患侧裂隙缘最突点M9鼻尖点鼻尖部最前点M10鼻小柱基底点鼻小柱与上唇的交界点M11健侧鼻翼基底点健侧鼻翼与上唇的交界点M12健侧鼻翼外切点健侧鼻翼外侧缘最突点M13患侧鼻翼基底点患侧鼻翼与上唇的交界点M14患侧鼻翼外切点患侧鼻翼外侧缘最突点M15鼻根点两侧内眦连线中点

图2鼻唇部解剖点示意图

Fig2Thesketchmapofnasolabialanatomylandmarks

表2鼻唇部特征线距测量项目

Tab2Thenasolabiallinearmeasurements

特征线段名称特征线段定义标志点全鼻宽度健、患侧鼻翼外切点间距离M12⁃M14全口宽度健、患侧口角点间距离M1⁃M6鼻底裂隙宽度鼻底部裂隙健、患侧边缘点间距离M5⁃M8健侧唇长健侧口角点到健侧唇峰点间距离M1⁃M2患侧唇长患侧口角点到患侧唇峰点间距离M6⁃M7健侧唇高度健侧鼻翼基底点到同侧唇峰点间距离M11⁃M2患侧唇高度患侧鼻翼基底点到同侧唇峰点间距离M13⁃M7鼻小柱基底点到健侧唇峰点距离鼻小柱基底点到健侧唇峰点间距离M10⁃M2鼻小柱基底点到患侧唇峰点距离鼻小柱基底点到患侧唇峰点间距离M10⁃M7

图3鼻唇部特征线距示意图

Fig3Thesketchmapofnasolabiallengthmeasurements

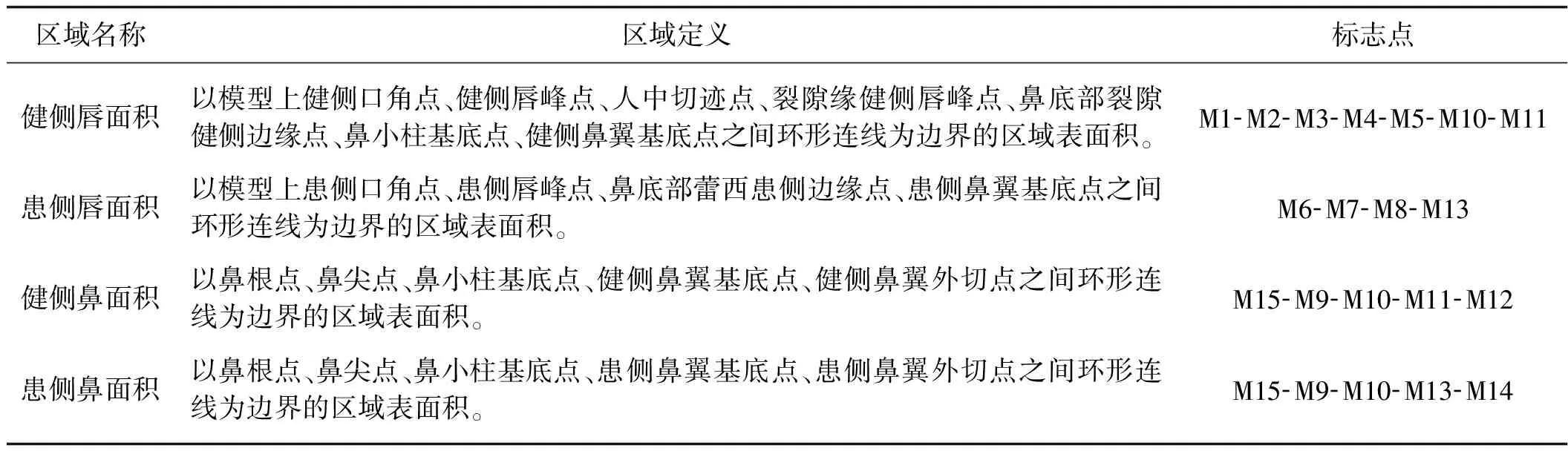

表3鼻唇部面积测量项目

Tab3Thenasolabialareameasurements

区域名称区域定义标志点健侧唇面积以模型上健侧口角点、健侧唇峰点、人中切迹点、裂隙缘健侧唇峰点、鼻底部裂隙健侧边缘点、鼻小柱基底点、健侧鼻翼基底点之间环形连线为边界的区域表面积。M1⁃M2⁃M3⁃M4⁃M5⁃M10⁃M11患侧唇面积以模型上患侧口角点、患侧唇峰点、鼻底部蕾西患侧边缘点、患侧鼻翼基底点之间环形连线为边界的区域表面积。M6⁃M7⁃M8⁃M13健侧鼻面积以鼻根点、鼻尖点、鼻小柱基底点、健侧鼻翼基底点、健侧鼻翼外切点之间环形连线为边界的区域表面积。M15⁃M9⁃M10⁃M11⁃M12患侧鼻面积以鼻根点、鼻尖点、鼻小柱基底点、患侧鼻翼基底点、患侧鼻翼外切点之间环形连线为边界的区域表面积。M15⁃M9⁃M10⁃M13⁃M14

图4鼻唇部面积示意图

Fig4Thesketchmapofnasolabialareameasurements

1.2.3 三维照相系统测量值获取 3dMDFace三维照相系统拍摄之前校准仪器,将石膏模型固定于支架上,以铅垂线为参照,调整位置,使其双侧内眦点连线与铅垂线垂直,鼻根点与鼻小柱基底点连线与铅垂线平行。采集时将面部翻制石膏模型置于仪器采集区域,且鼻尖点位于两侧镜头采集区域的中心点。相机采集时间定为1.5 ms。由同一操作者在同一天内连续采集3次。将3dMD面部扫描仪采集的模型表面三维数据导入Imageware软件中,同样测量9个特征线距和4个区域面积,取3次采集所得模型表面形态数据测量值的平均值。

1.2.4 配准研究 为了直观反映出3dMDFace三维照相系统采集唇腭裂患者颌面部翻制石膏模型的误分布规律,实验人员以上述15个解剖标志点作为定位标志点,应用Imageware软件中的“配对点定位”功能,将三维照相系统与三坐标仪采集的同一模型表面数据进行配准重叠。将三坐标仪采集数据定义为参考模型,3dMDFace三维照相系统采集数据定义为被检测模型,使用“点云偏差”功能模块,对两种颌面部模型数据对应的全面片间的距离进行分析,所有距离均以绝对值表示,并输出根据所有对应面片间距离绘制的偏差分析色阶图。

1.3 统计学处理

用SPSS 19.0软件计算两种采集方法前后3次测量值的组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC),评估研究者自身测量的可靠性。采用配对t检验比较两种系统获取的9个特征线距和4个鼻唇部区域面积测量结果的平均值,以P<0.05为差异有显著性。

2 结 果

2.1 配准研究输出结果

在Imageware软件中将3dMDFace三维照相系统与三坐标仪分别采集的模型表面数据进行配准,两者的偏差分析色阶图示例见图5。图中绿色代表偏差接近零的区域,其中深绿色代表配准误差较小的区域,误差范围约为0~0.3 mm;浅黄色和黄色代表误差较大的区域,误差范围约为1.0~3.0 mm;橙色和红色代表误差范围最大,约为3.0~5.0mm。所有偏差分析色阶图中均可见面颊部区域以深绿色为主,且分布较均匀;鼻唇部黄色区域较多,且在箭头所示的鼻尖和唇峰处相对集中分布;口内和模型边缘也显示较大误差,此误差是由于三坐标仪未完整采集模型口内区域与颌面边缘的数据而导致的。

2.2 统计学分析结果

计算前后3次采集所得数据测量结果组内相关系数(ICC)的范围在0.953~0.999,均大于0.75,表明研究者自身测量可重复性高。

3dMDFace三维照相系统与三坐标仪采集模型表面数据的各平均测量值配对t检验分析结果如下:9个特征线距测量项目中有5个存在统计学差异(见表4),分别是健侧唇长、患侧唇长、健侧唇高度、患侧唇高度、鼻小柱基底点到健侧唇峰点距离,P<0.01,但误差均值在0~0.5 mm内。在图6中以红色线条表示有统计学差异的特征线距,蓝色线段表示无统计学差异的特征线段。4个面积测量项目中,仅患侧唇面积存在统计学差异(见表5),P<0.05。在图7中红色阴影区域表示有统计学差异的区域面积,蓝色阴影区域表示无统计学差异的区域面积。

图53dMDFace系统与三坐标仪采集颌面部石膏模型表面数据配准结果偏差分析的色阶图示例

Fig5Thechromadiagramsshowthedeviationanalysisoftheregistrationresultsofthemaxillofacialplastermodel’ssurfacedataacquiredby3dMDfacesystemandcoordinatemeasurementmachine

表43dMDFace系统获取模型特征线距与标准值配对t检验结果

线性测量项目误差均值和标准差(x±smm)P值全鼻宽度-0.11±0.430.330全口宽度-0.07±0.290.367鼻底裂隙宽度-0.09±0.300.294健侧唇长-0.28±0.06<0.001a患侧唇长-0.32±0.24<0.001a健侧唇高度-0.42±0.23<0.001a患侧唇高度-0.35±0.290.004a鼻小柱基底点到健侧唇峰-0.33±0.18<0.001a鼻小柱基点部到患侧唇峰0.05±0.420.667

注:a表示P<0.05,有统计学意义

表53dMDFace系统获取鼻唇部区域面积与标准值的配对t检验结果

面积测量项目误差均值和标准差(x±smm2)P值健侧唇-7.05±16.470.120患侧唇-8.44±12.200.018a健侧鼻-3.72±15.470.368患侧鼻-1.31±9.920.616

注:a表示P<0.05,有统计学意义

图6鼻唇部特征线距测量结果示意图(红色项表示3dMDFace系统采集结果与标准值之间有显著性差异)

Fig6Thesketchmapofthenasolabiallengthmeasurements(theredlinesrepresentedthestatisticallysignificantdifferencesfoundinresultsacquiredby3dMDFacesystemcomparedtothestandardvalues)

3 讨 论

现有文献报道中,三维照相系统采集测量精度的定量研究主要以真人三维面相和颌面部模型三维影像为评价目标[10]。前者采用真人评价扫描精度,最接近临床实际应用效果,但不足在于面部软组织的可让性、人在拍摄过程中面部肌肉的不自主收缩、呼吸运动等

因素都不利于三坐标仪等接触式测量系统进行高精度测量。后者的优点在于模型在扫描过程中可以被稳定的固位,且模型表面质地适用于接触式测量。一直以来,石膏模型作为诊断记录被广泛应用于口腔医学领域。石膏模型可通过良好的固位避免扫描过程中的微运动,具有较好的稳定性,故通常静态模型比真实患者的测量精确度高[14]。因此,为了避免测量对象因素带来的操作误差,本实验选用面部翻制石膏模型作为研究对象,并固定于采集仪器的平台或者专用架上进行采集测量。

图7鼻唇部面积测量结果示意图(红色项表示3dMDFace系统采集结果与标准值之间有显著性差异)

Fig7Thesketchmapofthenasolabialareameasurements(theredarearepresentedthestatisticallysignificantdifferencefoundinresultsacquiredby3dMDFacesystemcomparedtothestandardvalues)

正颌外科手术可接受的面部测量精度为1 mm,而口腔正畸和口腔修复的面部形态评价分析对三维测量精度的要求则较高[11],本研究中尽管在唇部线距测量项目上三维照相系统的测量值与标准值有统计学差异,但误差均值都小于0.5 mm,为临床可接受。面积测量项目中,患侧唇面积存在显著性差异,也印证了线距测量结果,但目前对颌面部三维图像区域面积采集测量误差的可接受范围尚无统一标准。

3dMDFace三维照相系统对单侧唇腭裂患者翻制石膏模型上健侧唇部线距、患侧唇部线距及面积的采集测量精度与金标准相比存在显著差异,但线距误差均小于0.5 mm,面积误差小于8 mm2,为临床可接受。因此,该三维照相系统获取的面部软组织三维影像数据可辅助唇腭裂患者治疗计划的制定。

[9] 李盛.单侧完全性唇腭裂初期手术方法及效果评价的临床研究[D].四川大学,2006.

(1.JiangsuKeyLaboratoryofOralDiseases,Nanjing210029; 2.DepartmentofStomatology,Huai’anHospitalofTraditionalChineseMedicine,Huai’an223001; 3.DepartmentofStomatology,ZhongdaHospital,SoutheastUniversity,Nanjing210009,China; 4.DepartmentofOralMaxillofacialSurgery,AffiliatedHospitalofStomatology,NanjingMedicalUniversity,Nanjing210029; 5.DepartmentofOrthodontics,AffiliatedHospitalofStomatology,NanjingMedicalUniversity,Nanjing210029,China)

严斌 byan@njmu.edu.cn

R783.5

A

孙茂民)