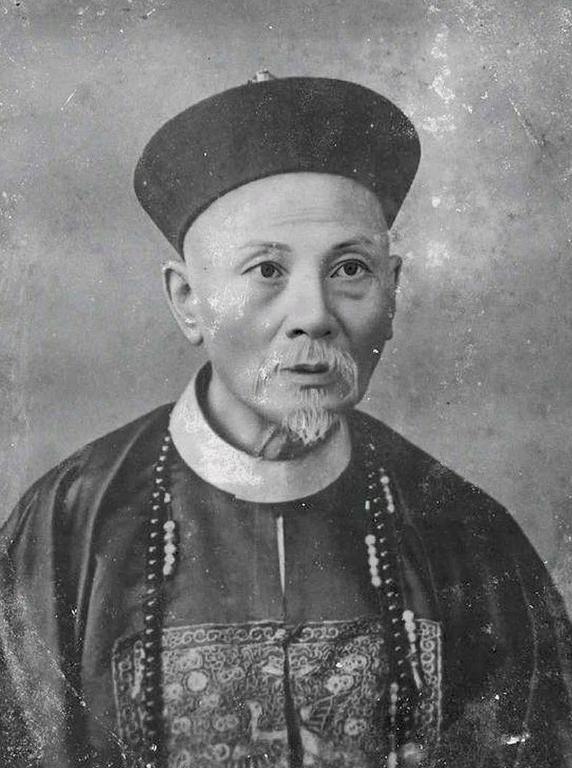

官商矛盾中的盛宣怀

李翊

在“经世致用”“中体西用”以及洋务之风的影响下,盛宣怀的思想也随之转变。原本欲以科举进入仕途的他,走上了一条与天下士人不同的道路,而正是这条通向实业的道路让盛宣怀在清末迅速崛起。

盛宣怀于1844年11月4日出生于江苏省常州府武进县。他出生的那一年,父亲盛康考取了进士。盛宣怀的祖父盛隆是1810年举人,曾任浙江的一个知州。因此,盛宣怀出身于一个官绅家庭,虽然在全国不算显赫,但是在常州当地则名声颇著。

现在常州城内嵌着“盛宣怀故居”大理石牌子的地方,叫马园巷。窄窄的巷道,仅一人可容,左右对开的小门,黑漆已斑驳。实际上,这只是当年盛康造的九进大院的边门,正门则竖在马园巷尽头的一条大马路上,就是现在常州市人民法院大厦的所在地。

盛宣怀是盛康6个儿子中的长子,1866年,盛宣怀和他的弟弟在江苏考中秀才,之后参加举人等级的省试,三次不第。1876年9月第三次尝试失败后,盛宣怀放弃了科举仕途。

1870年5月,当时在武昌担任总督的李鸿章受命北上处理回民起义。因李鸿章的谋士杨宗濂的邀请,盛宣怀进入了总督统帅部并于1870年7月随李去西安。根据《行述》记载,盛很快就得到了李的好评,这标志着他们紧密合作的开始,这种合作一直延续到1901年李鸿章去世。

直至1894 1895年的中日战争,盛宣怀的职务可以说是李鸿章经济事业的代理人。盛宣怀在招商局、电报局中的作用,他的采矿和纺织事业,他先后在烟台和天津把持道台的重要职位——这些都是李鸿章在华北发展起来的地方权力结构的重要资产。

1896年李鸿章失势后,作为其洋务事务代言人的盛宣怀几乎独揽了全国铁路修建权,承办了汉阳铁厂并扩展为汉冶萍煤铁厂矿公司;为了与工商业发展相适应,办了中国通商银行、北洋大学堂和南洋公学等新式学校。这些新事业,都是中国社会发展所非常需要的。

在40多年的時间里,盛宣怀与轮船招商局联在一起,该“局”为后来者努力在中国成立西式股份制企业树立了第一个榜样。取得轮船招商局的绝对统治地位后,他以此为基地,建立起自己雄厚的经济帝国。但与此同时,几乎在创建的所有洋务派企业过程中,他都有着保利权分夺洋商之利的积极思想。

美国学者费维恺评价盛宣怀说:“在某些场合盛宣怀是一位真正富有革新精神的经营者,这与其企业的业务成就至为相关。晚清政治缺乏上下联系仍然是盛宣怀的工业冒险的直接成果较小的一个主要原因。就像现在一样,官僚政治、经营管理和经济效益的问题都是重要的变项。但是与同时代的其他企业相比,这些因素在盛氏企业中的消极作用要比在其他企业中少一些。”盛宣怀是商本商办的坚定主张者,在办企业的方针上,也基本是按照经济规律经营的。因此,除了湖北煤铁开采以失败告终外,轮、电、铁政、纺织等多数企业取得了相当大的成功,做到了赢利和抵制洋商侵利的作用。当然,在这一过程中,盛宣怀既有与国内外对手尤其是洋商的斗争,也有“和”或者说妥协,这也是在列强侵略的夹缝中生存和发展的不得已之处。

由于自幼受到有着经世致用思想的父亲盛康的熏陶,注重“有用之学”,盛宣怀对现实问题有浓厚的兴趣。通过洋务实践,他形成了适合时代要求的“人才观”。盛宣怀虽没有上过新式学堂,但他在办洋务工业的实践中,已经认识到作为一个工程师必须具备数学、物理学、化学、地质学等知识。而各种新式人才必须自己培养,聘用洋技师只能是暂时短期的。“任人唯贤,任贤唯专”是盛宣怀能在夹缝中发展其事业的关键一端。由于他认识到新型人才是办新事业的关键,所以他在经营工业过程中,往往创办附设于企业的带有学堂形式的训练班。到1889年他明确提出办正规的矿务、轮船等学堂,1892年任天津海关道后始逐步实现其夙愿,这就是1895年筹建的中国第一所工科大学天津北洋大学堂,和1896年在上海筹建的南洋公学。

盛宣怀临死前曾对儿子们说,他的一生有三件遗憾之事:首先,他没能像其父亲和祖父那样中举人;其次,他从未当过县官,但是他的一生在涉及“外务”的半技术性职务中度过;第三,他虽然与外国人打过许多交道,也有许多外国朋友,但是从未去过欧洲和美国。

前两件憾事表示了盛对传统社会的潜在倾向性,在这种社会中官绅的意念是占统治地位的。最后一件憾事或许可以表明,虽然他有三分之二的传统,但是他仍然能够接受西方工商业技术的有用之处,并用他的官僚地位促进这些西方技术在中国的运用。

这可以追溯到他开始创办工业企业时的指导思想,即李鸿章于1877年所说盛宣怀“欲办大事,兼作高官”。

盛宣怀自己于1901年说过:“目下留此一官,内可以条陈时事,外可以维护实业。”盛宣怀一生,基本上是按照以“办大事”作资本以达到“做高官”的目的的道路走的。他于19世纪七八十年代举办轮、电、矿务、纺织等企业的基础上,开始做官。继1884年署天津道后,他很快于1886年秋任南北洋“中间站”的山东登莱青道兼烟台海关监督,接着于1892年调任起着北洋参谋部作用的天津海关道,任至1896年。这一年,是盛宣怀大发迹的起点:他担任与国民经济命脉密切有关的汉阳铁厂、铁路总公司、中国通商银行等企业的督办,并被授予太常寺少卿和专折奏事特权。此后,盛氏的官阶扶摇直上:大理寺少卿、会办商务大臣、工部左侍郎,到1911年升任邮传部尚书。清皇族内阁成立,他以邮传部大臣领国务员之衔。之所以官阶升迁如此之快,又如此之高,主要是由于他基本上控制了所有重要的工业企业,在经济上成为支持清王朝的有力柱石,在对外对内各方面的关系上是清王朝的有力帮手。如同慈禧太后所说的,“盛宣怀是不可少之人”。

然而,作为一个政治家,盛宣怀似乎缺乏应有的器量和远见。他的所谓治国经纶,表现成为文献资料的,就是1896年3月的上奏——《条陈自强大计》一摺,基本体现了他以后在政治、经济各方面活动的基本路线。他对铁路极端重视,不论是经营汉阳铁厂或筹设通商银行,其出发点都是为了兴办铁路。他对清朝的政体改革,从来不曾提出过任何看法,他只是把19世纪80年代改良派为了财货流通而强烈主张扩充铁路和航运等交通运输机关的思想保持到“改革”或者“革命”呼声已经出现的90年代,甚至到了20世纪,这种思想仍没有任何改变。在他的奏折、电稿、函牍中所提到的,尽是些经济、技术等政策性问题,他虽然偶尔也提一提“立宪”这个字眼,但所言也不过是“立宪最重理财”。当他已经攀登到掌握国家大权的高位,仍像一个企业家一样,满脑袋都是资本和利润的问题。立宪派巨头张謇对盛宣怀下过这样的评语:“盛宣怀的为人,虽稍有才具,但不顾大局,全无国家观念。”

(参考书目:盛同颐等:《行述》,载盛宣怀《愚斋存稿》卷首。《二十世纪盛宣怀研究》)