中高级泰国学生习得汉语成语的偏误分析及教学策略

张灵芝

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361102)

中高级泰国学生习得汉语成语的偏误分析及教学策略

张灵芝

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361102)

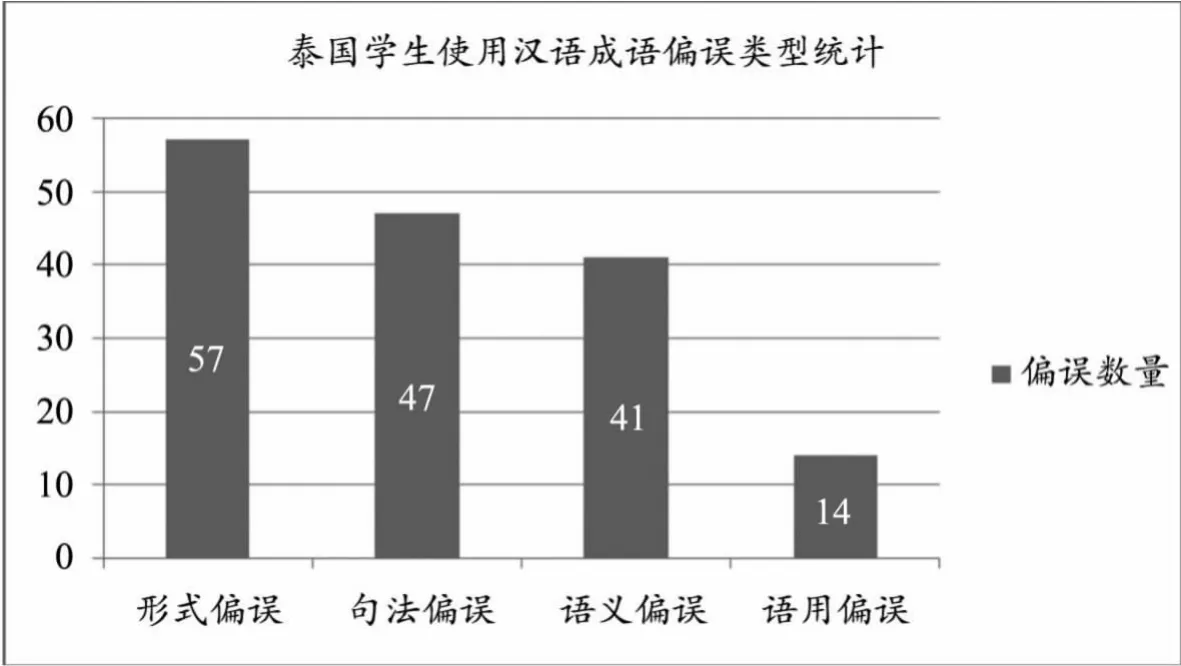

本文旨在通过对收集到的142条语料从句法偏误、语义偏误、语用偏误和形式偏误的角度进行归类和分析,对于这四个角度互有交叉的偏误例句,我们重复算作不同的偏误语料,最后得到偏误例句共计159条。本文在对日常教学工作中所搜集到的泰国中高级学生汉语作文中的成语使用情况进行统计的基础上,从形式、句法、句义、语用四个角度对泰国学生的成语偏误进行了细致分析,认为在对泰国汉语学习者进行成语教学时,我们要从语言知识与文化知识两方面入手,立足于汉文化,尽可能地与泰国文化进行对比,消除成语意义理解的文化知识障碍。

泰国学生;成语习得;偏误分析;教学策略

成语是一种相沿习用含义丰富具有书面语色彩的固定短语(黄伯荣、廖序东,2007:266)。“文采之妙,妙在成语”,成语教学涵盖着历史、文化、修辞、语法等多方面价值,在对外汉语教学中具有独特的地位。对中高级泰国学生来说,恰到好处的运用成语可以使他们的表达更加生动形象、简洁凝练,富有表现力。同时由于成语本身具有历史的习用性,意义的整体性,结构的凝固性以及成语的民族性,亦是泰国学生学习和对泰汉语教学的难点和重点。

目前在很多学习汉语的泰国学生中,趋向于使用简单的表述而避开使用成语,能不用就不用,因而在对成语语义有个大致了解的基础上,在运用汉语成语造句这方面的能力非常薄弱,成语使用不当造成的偏误十分普遍,这些偏误恰好暴露了他们在成语学习中的问题,能给我们的汉语教学以更多启发。本文拟从形式、句法、句义、语用四个角度对泰国学生的成语偏误进行细致分析并提出教学建议,期望能够为对泰汉语教学界提供有价值的参考,以减少泰国学生成语偏误的产生。

一、中高级泰国学生使用成语的偏误及原因分析

本人从2012年到2014年作为汉办公派教师在泰国皇太后大学中文系任教,所教班级为中文系大三大四学生。在教学过程中,我收集了学生的作文288篇,布置作文之前,我要求学生每篇作文不少于250个字,并且每篇必须使用成语两个以上。经过整理和统计,共获得使用成语的句子663条,其中正确语子521条,错误句子有142条,偏误率21.4%。通过对收集到的142条语料从句法偏误、语义偏误、语用偏误和形式偏误的角度进行归类和分析,对于这四个角度互有交叉的偏误例句,我们重复算作不同的偏误语料,最后得到偏误例句共计159条。

从数量上看,泰国学生书写形式偏误数量最多,其次是语义偏误和句法偏误。其中,形式偏误共计57句,占偏误总数的35.8%;句法偏误共有47句,占偏误总数的29.6%;语义偏误共有41句,占偏误总数的25.8%;语用偏误共有14句,占偏误总数的8.8%。

(一)形式偏误

中高级阶段泰国学生在汉语成语使用时产生的偏误,大多数情况是成语书写形式方面有偏误,比如“东奔西跑”、“丰富多彩”、“心干情愿”、“指手划脚”、“火中取粟”、“背离乡井”(错序)、“半途而费”等等。成语的结构具有凝固性特征,它经过历史的沉淀,它的内部结构基本都固定了下来,包括语素、字数和顺序等都不能随意变更。从所收集到的偏误语料来看,书写形式方面的偏误主要有错字、少字、多字、易序、生造等几种类型。

(1)明天要考试了你才拿起书,这是亡牛补牢,已经迟了。(错字)

(2)我妹妹胆小如鱼,晚上都不肯一个人睡觉。(错字)

(3)我妈妈平常总是精细打算,为我们家省了很多钱。(易序)

从以上的例句可以看出泰国学生虽然对汉语成语的大概意思已经了然于胸,但是有可能是记错、写错或者是对成语结构的认识不够深刻,因此引起了偏误。例1“亡牛补牢”应为“亡羊补牢”,例2“胆小如鱼”应为“胆小如鼠”。泰国学生之所以出现这样的偏误,主要是因为母语负迁移。泰国是农业国家,牛与人关系密切,所以人们喜欢用牛来比喻各种事物,而由于自然环境的关系,羊是泰国人不太熟悉的动物,泰语里面与羊有关的成语很少,泰语“”字面的翻译是“亡牛补牢”,意思也是出了差错,没法补救,事后补救;而鱼在泰语里面是胆小的象征,泰语”意思是像小鱼那样胆小。例3是易序,“精打细算”写作“精细打算”,违背了成语的凝固性特征。

(二)句法运用的偏误

成语在句中可以像词一样充当主语、谓语、宾语、定语、状语、补语以及独立成分,但成语比普通词汇的构成更复杂,在组合成句时一定要考虑到成语自身的语法性质和句法功能,随意使用会不可避免的造成句法偏误。在教学中我们发现泰国学生运用成语时,习惯于将成语与和他们已知的词语相匹配,或是直接将词典中的释义套用在句子中,或者在必须使用相关句法成分的地方却没有使用,或者在本来不应该使用该句法成分的地方却错误的使用了,从而造成句子的冗余甚至逻辑关系的破坏,从而影响句意的表达。

(4)我妈妈做的菜津津有味,非常好吃。

(5)他已经很努力,我们不应该说东道西他。

(6)事情再次接二连三地发生。

(7)我刻骨铭心他的教训,以后一定不要乱吃东西。

“津津有味”在这里形容吃的很有味道,作谓语时,主语应该是“吃”,而不应是食物。“说东道西”里“东”和“西”是动词“说”和“道”的宾语,后面不能直接带宾语,应改为“我们不应对他说东道西”。“接二连三”是形容一个接着一个,接连不断,和“再次”连用不当。“刻骨铭心”主要的句法功能是作定语和谓语,作谓语时,使用“对”、“让”、“令”、“使”等介词引出动作行为对象或关系者所占的比例最高,“他的教训”不能作“刻骨铭心”的宾语。

(三)语义理解的偏误

成语很重要的特点之一是表意的双层性,学生使用成语时,往往会望文生义,把成语的整体意义理解为字面意义的简单相加,忽略了理解成语的引申义和比喻义,从而产生偏误。虽然单凭字面意义就可以理解的成语也有,比如“与众不同”、“众所周知”、“四面八方”、“千方百计”、“一路顺风”、“兴高采烈”等等,泰国学生理解和运用这些成语时很少出现偏误,但大多数的成语的实际意义与表面意义相差甚远,我们很难通过简单的一个成语领会其中深奥的历史典故和文化内涵,比如“叶公好龙”、“四面楚歌”、“天衣无缝”、“草船借箭”等等,这类成语如果单从字面意思理解,就会出现理解偏差,或是望文生义,简单地根据字面意思推测含义;或是稍有出入,偏离了成语的语义;或是断章取义,只理解了成语中部分语素的意义。

(8)春天到了,皇太后大学校园里一片花花世界,漂亮极了。

(9)这几天我的宿舍每天都四面楚歌,吵得我睡不着觉。

(10)现今很多电视剧非常粗糙,情节大多都是异曲同工,我越来越不喜欢看了。

成语“花花世界”出自南宋·文及翁《贺新郎·西湖》词:“回首洛阳花世界,烟渺黍离之地”,本义的确是千百种花争相开放,争奇斗艳,但是这个成语的常用意义已经比喻成花天酒地的场所,含贬义,和本义相去甚远。“四面楚歌”的含义不是周围都有人唱歌,它出自西汉史学家司马迁《史记·项羽本纪》(项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重,夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊,曰:“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也”),比喻陷入四面受敌,孤立无援境地。成语“异曲同工”字面意思是不同的曲调,但是演奏得同样好,比喻不同的辞章和议论同样精彩,或不同的做法收到了同样的效果,用于评论或赞美几种不同的事物。学生理解该成语时,并非不知道“异曲”这两个语素的含义,而是把“异曲”的意义放大并且当成整个成语的意义来使用,造成成语理解错误。

(四)语用处理的偏误

同词一样,成语也有附加意义,也可以表达出喜爱或厌恶的感情色彩,这些感情色彩使成语在使用时受到一定的制约;同时,成语使用时也有一定的语境限制,用错语境也会导致偏误的产生;有的泰国学生造出的句子虽然符合语法规则,但并不符合中国人的说话习惯,我们把这些都看作是语用方面的偏误。

(11)我的汉语老师对我的关心罄竹难书,我很喜欢她。

(12)老师说我汉语说得不错,我一定得寸进尺,学得更好。

(13)我第一眼在电视上见到马里奥时就感觉很熟悉,有一种恋恋不舍的感觉。

以上例子都是由于忽略了成语性质的褒贬和语境使用不当造成的,“罄竹难书”是形容事实很多,难以说完,但是这个成语的性质是贬义,主要形容罪恶事实多,不能用来形容老师对他的关心很多,难以说完,应改为“不胜枚举”。“得寸进尺”有贪得无厌的意思,有了东西还想要更好的,含贬义,应改为“再接再厉”。“恋恋不舍”是指舍不得离开,用于分别时的场景,意图表达对见到的人仿佛很熟悉的感觉,用在这里明显不合适,应该改为“似曾相识”。

二、泰国学生习得汉语成语教学对策分析

泰国学生成语偏误之所以存在,原因有很多方面,比如成语自身结构的影响,成语复杂的文化内涵的影响,成语教学产生的影响,大纲、语言测试和工具书等方面的综合影响等等。从学生的角度看,泰国学生在学习汉语的过程对成语意义缺乏深入分析与深刻理解,他们对成语的意义大都是囫囵吞枣式的理解,这在很大程度上影响了他们对成语的正确使用。另外,学生对文化背景知识的缺乏,这也给他们理解和恰当使用成语造成了很大障碍。针对目前的泰国成语教学现状,结合对汉语成语习得偏误类型及出现偏误的原因分析,笔者从以下几个方面对泰国汉语成语教学提出一些建议:

(一)利用汉泰成语对比的优势,重视母语的正迁移

汉、泰两国山水相依,泰国受汉文化的影响极其深远,而且由于东方民族的生活模式、思想情感和思维方式较为接近,因而,中泰两国人民在观察事物及表达思想感情方式上也有很多相同或相近之处,因此很多成语都能从泰语里面找到对应的成语,其喻体和喻义都相同或相似。比如:“藕断丝连”比喻好像是断绝了关系,实际上仍有牵连。(唐孟郊《去妇》诗:“妾心藕中丝,虽断犹相连。”)对应的泰语是“”,意思与汉语一样,表示荷花留丝,比喻关系还没有彻底断绝。“闻鸡起舞”对应的泰语是“”(鸡叫就起来即起),比喻一大早就起来;“一箭双雕”、“一石二鸟”对应的泰语是“”(一个子弹打死两只鸟);“”字面上的意思是三个头六只手,用来比喻神通广大,本领出众,相当于汉语“三头六臂”。“”字面意思是对水牛拉二胡,比喻对不懂道理的人讲道理,对应的汉语是“对牛弹琴”。“杀鸡儆猴”对应的泰语是“”(杀鸡给猴看),比喻惩罚一个人以警告其他人。“打草惊蛇”对应的泰语是“”(打草让蛇醒),比喻做事不周密,致使对方有了警觉。

当然,由于地理环境、民族文化的不同,汉泰成语中有的用同一事物作比喻,尽管喻体相同或相似,但喻义可能不同或截然相反。比如“龟毛兔角”比喻徒有虚名,而泰语“”(龟须兔角)则比喻奇谈怪论。在教学当中对这些喻体相同喻意不同的成语尤其要注意。

(二)强调成语的文化内涵,充分理解成语语义

成语中蕴含有丰富的物质文化和精神文化,它能反映不同民族生存的地理环境、物产资源、生产方式、风俗信仰、价值观念等,体现出与人类生活有关的文化现象。

比如中国人崇尚龙,以龙为中华民族的伟大象征,因此带有“龙”的成语都显示出波澜壮阔、大气榜礴的气势,一般也都为褒义词,比如“龙腾虎跃”、“龙马精神”、“望子成龙”、“龙凤呈祥”等。泰国没有“龙”,只有一种有冠的大蛇称为“纳卡”,也是传说里的动物,与佛教有关,但因为它是神物,所以与“纳卡”有关的成语只有一个“”(Wasana Boonsom and Sombat Tangkorkiat,2004),用来比喻不同地位的人在一起,意同汉语“鱼龙混杂”。再比如牛在汉人眼里自古以来是与“大”紧紧相连的,以至于人们说起大,就用牛来表达,许多成语都取其“大”义,如“牛鼎烹鸡”、“汗牛充栋”、“牛刀小试”等。而在泰国,大象和鳄鱼随处可见,因此含有“大象”和“鳄鱼”的成语就很多。大象因其体积庞大,所以泰国人说起大,就用大象来表达,比如“”,意思是骑大象捕蚱蜢,比喻小题大做,意同汉语“牛鼎烹鸡”;“”意思是教鳄鱼游泳,引申为“班门弄斧”,比喻在行家面前卖弄。

中泰两国的文化背景不同,民族思维方式不同,地理环境和风俗习惯也不同,因而对成语的感受和联想也不尽相同,反映了各自的文化特色。这就要求我们对这类成语进行意义分析和探源,让学生理性思考,体会文化的独特魅力,从而借助词汇更好地促进文化的学习,充分理解成语的内涵。在成语教学中,教师应该对这些成语所反映出的中国文化给予强调,这样才有助于学生更好地理解成语的含义。

(三)结合成语的渊源,加深学生的记忆

大部分成语是从历史上沿袭下来或千百年来人们广为流传的口头俗语,许多成语都具有典故性,神话寓言或者古代诗文。只有了解这些成语的各种来源,才能准确理解它的意义。理解一个成语的意义决不能望文生义,成语的意义往往有一定的出处,有的是长期流传下来的有特定意义的口头俗语,在表层意义的背后,蕴藏着深层的意义,因而单靠字面上的意义是不能正确理解它的真实含义。例如,“七步之才”这个成语,认识它的字面意义并不难,但如果不知道“七步成诗”的典故(南朝·宋·刘义庆《世说新语·文学》:“文帝尝令东阿王七步中作诗,不成者行大法;应声便为诗曰:‘煮豆持作羹,漉菽以为汁;其在釜下燃,豆在釜中泣;本自同根生,相煎何太急!’”)就难于领会其用来比喻人有才气,文思敏捷的缘由。同样地,如果我们了解“三顾茅庐”源于历史上刘备为了请诸葛亮出来帮助自己,三次到草庐去拜访他的典故,就很容易理解其形容对人才诚心诚意渴求的含义。

我们还可以结合泰语对应的成语来对成语产生的渊源进行比较,加深学生的印象。比如成语“杞人忧天”从现代语言字面来解释好像没有什么意义。但这条成语实际表现的意义是“不必要的或无根据的忧虑”,它出自《列子·天瑞》:“杞国有人忧天地崩坠,身亡无所寄,废寝忘食。”泰语中相应的熟语是“”,字面意思是“兔子惊掉”,其整体意义就是“对于不足为奇的事情过分惊讶”。这条熟语来源于寓言故事语出《兔子惊掉》,一只兔子睡于糖棕树下,忽然一个糖棕果掉落在地,它大吃一惊,以为天将倾塌,于是起来拼命奔逃。一边还高喊“天要塌啦”,林中其他动物听见也纷纷跟着四散逃命。狮子听见后,让兔子带大家去看天塌现场,结果却发现不过是一颗糖棕果坠落在地而已。

另外,成语的历史源远流长,对古汉语的语音、语义和语法仍然有了相当程度的继承和保留,很多字词的含义都随着时代的发展而有了巨大变化,用现代汉语中的含义进行解释就必然会产生偏误。因此,成语中古今异义的词语应着重进行讲授和辨析。比如学习“短兵相接、草木皆兵”等成语,就要对“兵”这个古汉语实词有几个用法和几种意义了解清楚;成语“破涕为笑”、“怆然涕下”、“感激涕零”等,这里的“涕”不是现代汉语中的鼻涕,而是古代汉语中眼泪的意思;如成语“不胫而走”、“奔走相告”、“鸡飞狗走”等,“走”在古义中是“跑”的意思,“不胫而走”是指消息快速的散播出去,而不是像“走”的现代汉语意义那样悠闲缓慢的散播出去。

(四)以意义为先导,创设生动活泼的语言环境

成语有表层意义和深层意义之分,很多成语只有结合一定的语境才能被学生理解。有时泰国学生即使明白了成语的意义但还是会有使用不当的情况出现,这也是与泰国学生不熟悉成语的语境有关。因此,要根据教学内容的不同,进行独具特色的教学设计,在教学练习中体现教学的趣味性,达到寓教于乐的效果。对蕴含历史事件和神话传说这类的成语,我们可以运用讲故事这种教学设计。比如“自相矛盾”,出自《韩非子》,某人卖矛又卖盾,说他的矛和盾都是最好的,当问及“用你的矛刺你的盾如何”时,此人无以对答,后因以形容行事或言语前后不统一;“草船借箭”出自中国四大名著之一《三国演义》第四十六回,故事大概内容是写周瑜因嫉妒诸葛亮而要求诸葛亮在十天内造好十万支箭,想以此陷害他。但是诸葛亮用妙计向曹操“借箭”,挫败了周瑜的暗算,表现了诸葛亮有胆有识,才智过人。此成语的意思是运用智谋,凭借他人的人力或财力来达到自己的目的;“东山再起”的典故出于东晋时期,贤人谢安坚决辞去官职到东山隐居,前秦南侵,谢安临危授命,率军北伐收复失地。现在多用来比喻失败后,恢复力量再干或者失势后重新恢复地位的情况。这些神话寓言和历史故事以其生动的人物形象和完整的故事情节,给学生留下了深刻的记忆,便于成语理解和应用。

在成语教学中还应该注意语言环境的设置,生动活泼的教学设计能让学生对教学内容印象更加深刻,在轻松的教学氛围中更好地完成教学任务。我们可以利用多媒体进行课堂演示,结合实际设计一定的场景进行成语的情景教学模拟,把成语教学和运用有机结合起来。在演示中,教师展示成语是如何在恰当的语境中被正确使用的,然后在课堂上给学生机会进行情景再现,通过教师和学生的表演,加深学习印象。这样既发挥了教师的主导作用,又把学习的主动权交还给了学生,能充分调动学生的积极性。学生在演示中所出现的问题可以得到适时纠正,学生也可以在运用中主动总结规律,提高自学意识和成语应用能力。需要强调的一点是学习成语在于运用,要鼓励学生在学习中多使用成语。

(五)规范并加强教材和词典的注释

目前的一些教材和词典对成语的注释过于简单,没有必要的限制,致使意义含混模糊;有的缺少褒贬色彩及语义轻重说明;有的语句复杂,主旨不明;语性与功能不明或者缺少语用条件说明容易误导学生(王若江,2001:28-35)。在汉语词典中,成语的解释对于泰国学生来说难免晦涩难解,汉泰词典中的成语首先收纳量少,不能满足中高级泰国学生的成语需求;其次,注释难以将汉民族成语的精髓淋漓尽致的表达。针对泰国学生这一特殊的群体,我们认为,应当尽可能地对成语的搭配、功能等进行一定的描述,这样会使学生对成语有一个较为全面的认识,以减少偏误的发生。

总之,在对泰国汉语学习者进行成语教学时,我们要从语言知识与文化知识两方面入手。除了理解字面意义之外,还应结合学生的交际水平解释相应汉语成语的文化背景知识,立足于汉文化,尽可能地与泰国文化进行对比,消除成语意义理解的文化知识障碍,适当的引用典故来进行引申。

黄伯荣、廖序东:《现代汉语》,北京:高等教育出版社,2007年,第266页。

康丽雅:《比较汉泰动物的文化含义与翻译》,《汉学研究》,2011年第5期。

马淑芬:《汉泰饮食成语对比研究》,厦门大学硕士论文,2007年。

王若江:《留学生成语偏误诱因分析——词典篇》,《暨南大学华文学院学报》,2001年第3期。

Wasana Boonsom and Sombat Tangkorkiat.Idioms for Zodiac.Bangkok:Suveeriyasarn,2004,110.

Analysis of Thai Senior Students’Errors in the Usages of Chinese Idioms and Teaching Strategies

ZHANG Lingzhi

(Overseas Education College,Xiamen University,Xiamen 361102 China)

Based on the statistics of Thailand senior students’Chinesewritings,this paper analyzes their errors in the usages of Chinese Idioms fromfour aspects:the form,syntax semantics,and pragmatic point.The result shows thatwe should start from two aspects of language knowledge and cultural knowledge in teaching Chinese idioms to Thai students,and try our best to eliminate the cultural knowledge barrier through comparing these two countries’culture.

Thai learners;Chinese Idioms;error analysis;teaching strategy

H195

A

2221-9056(2017)11-1554-06

10.14095/j.cnki.oce.2017.11.013

2016-04-01

张灵芝,厦门大学助理教授、博士,研究方向为汉语国际教育。本文为福建省社科项目《孔子学院发展战略研究》(2012B037)阶段性成果。Email:lzzhang@xmu.edu.cn

本研究得到中央高校基本科研业务费专项资金资助(20720171021)(Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities)。

感谢《海外华文教育》匿名审稿专家的宝贵意见,文中不妥之处概由本人负责。