不同造林模式林地林业有害生物发生情况分析

喻锦秀,何 振,胡满花,黄桂芳,邬 颖,易 滔,李 密

(1. 湖南省林业科学院,湖南 长沙 410004; 2. 平江县林业局,湖南 平江 414500;

3. 宁乡县煤炭坝镇林业站,湖南 长沙 410600; 4. 湖南林科达农林技术服务有限公司,湖南 长沙 410004;5. 岳阳县林业局,湖南 岳阳414100)

不同造林模式林地林业有害生物发生情况分析

喻锦秀1,何 振1,胡满花2,黄桂芳3,邬 颖4,易 滔5,李 密1

(1. 湖南省林业科学院,湖南 长沙 410004; 2. 平江县林业局,湖南 平江 414500;

3. 宁乡县煤炭坝镇林业站,湖南 长沙 410600; 4. 湖南林科达农林技术服务有限公司,湖南 长沙 410004;5. 岳阳县林业局,湖南 岳阳414100)

2014~2017 年对湖南省 8 个造林/恢复模式林地进行监测,共监测到有害生物 68 种,其中虫害 59 种,病害 7 种,有害植物 2 种,危害程度达中度及以上的有害生物 14 种。各监测林地有害生物群落的多样性指数介于 0.360-0.687 之间,恢复模式中监测到的有害生物种类与危害程度高于新造林模式,新造林模式的有害生物多样性高,但危害程度较小,群落稳定性高于恢复模式。根据监测情况,对造林和林地管护提出了一些建议。

有害生物;监测;新造林模式;恢复模式

森林有害生物的发生与森林生态系统的自身结构紧密联系,是影响森林生态系统稳定性的一个重要因子。增加树种多样性和植被面积,能够一定程度的提升森林生态系统对有害生物发生的抵抗和自我调节能力。2008 年湖南省森林遭受严重的雨雪冰冻灾害,造成生态系统结构与功能剧烈变化,其森林生态系统的服务功能损失价值达1 463.75 亿元[1]。其中,受灾面积最大的是松杉柏类树种,达到 9.69 万 hm2,占到全省该树种栽植总面积的 14.4%;受灾程度最大的树种主要是桉树和桤木,受灾面积分别为 1.73 万 hm2和 5 万hm2,分别占到全省该树种栽植总面积的 95.9% 和72.8%。另外,竹子和柑桔分别有 0.84 万 hm2和0.32 万 hm2受灾,分别占到全省该树种栽植总面积的 17.5% 和 7.5%[2]。由于受灾严重,需通过集中连片重新造林和补植补造、平茬修剪等方式恢复受灾林地面积,增加树种和结构的多样性及植被面积,从而提高森林生态系统对气候灾害的适应性和抗逆性。

由于冰雪灾害发生具有区域性,国外的研究多集中于美国南部、北美洲、欧洲等温带森林[3],并形成了一系列的恢复响应机制[4-6]。在 2008 年之前我国对大面积冰雪灾害发生后的森林恢复研究相对较少,近年来我国在森林对雨雪冰冻灾害的恢复响应方面进行了研究[7-8],但主要着眼于林地土壤肥力与林下植被控制,对恢复后林间病虫害发生情况研究很少[9]。此外,南方雨雪冰冻灾害与北方雪灾也存在多方面的差异[10],难以借鉴北方灾后恢复森林的病虫害控制方法。

为了对湖南省新造/恢复的森林中的有害生物情况有一个较精确的评价,本研究对湖南省新造林和恢复模式下的林地连续 4 年进行监测,通过对各类型林地的有害生物发生情况的长期监测,分析不同造林/恢复模型之间有害生物的群落特征及危害情况的差异,以期为构建森林冰雪灾害后的人工恢复方式和后期养护管理技术体系提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验时间、地点

野外调查于 2014 年~2017 年在岳阳市平江县、永州市祁阳县、长沙市宁乡市进行,根据造林/恢复模型,共设立 9 个有害生物监测点,M 1—M 4 为新造林模式监测点,M 5—M 8 为恢复模式监测点。监测点的分布及其概况如表 1 所示。

本研究选取的 3 个县市分别位于我省的东北部、南部和中部,区域代表性强,林地模式较为丰富。其中,平江县献冲苗圃均为造林模式(M 1—M 3),且较为集中,造林规范,管理到位;宁乡市林地均为恢复模式,特色是有典型的竹阔混交林(M 7)和人工促进天然更新模式(M 8);永州的金洞国有林场是国家二级保护渐危树种楠木的主要栽培区,金洞林场有包括楠木在内的 3 种造林/修复类型(M 2、M 4、M 6)。

表1 监测点分布与概况Tab.1 Distribution and basic information of monitoring sites

1.2 固定标准地的设置

每个监测点林地中选择两块地势较为平缓,各树种种植较为集中,目标树种长势良好的地方作为固定标准地,这两个标准地要求选择在不同的山头或是不同的坡向,每个标准地大小50 m×50 m,通过喷漆法标记范围,同时用 GPS对每个标准地进行定位。对于难以集中在同一标准地但必须进行监测的树种,分树种设置标准地,如平江县 M 2 造林模型中,木荷作为防火树种,呈线形分布在山脊上,很难和其他树种划在同一个标准地中,因此,对于木荷单独划区调查。

1.3 监测方法

每年在 4~6 月、7~9 月对各林地进行一次全面的监测,其它月份根据病虫害发生情况进行补充调查。监测方法参照《全国林业有害生物普查技术方案》[11],危害程度分级标准参照《林业有害生物发生<危害>程度统计方法》[12]。

1.4 统计与分析方法

采用 Excel 软件进行统计分析并制图。

群落特征指数采用 Berger Parker 优势度指数(I=Nmax/N)、Simpson 优势集中性指数(C=ΣPi2=Σ(Ni/N)2)、Shannon-Wiener 多样性指数(H'=ΣPilnPi)、Margalef 丰富度指数 [D=(S-1)/lnN] 和均匀度指数(J=H'/lnS)分析群落特征,式中:Nmax 为优势种群数量;N 为全部种的种群数量;Ni 为第 i 个种群的个体数;S 为种数[13-16]。

2 结果与分析

2.1 不同造林/恢复模型的有害生物群落特征

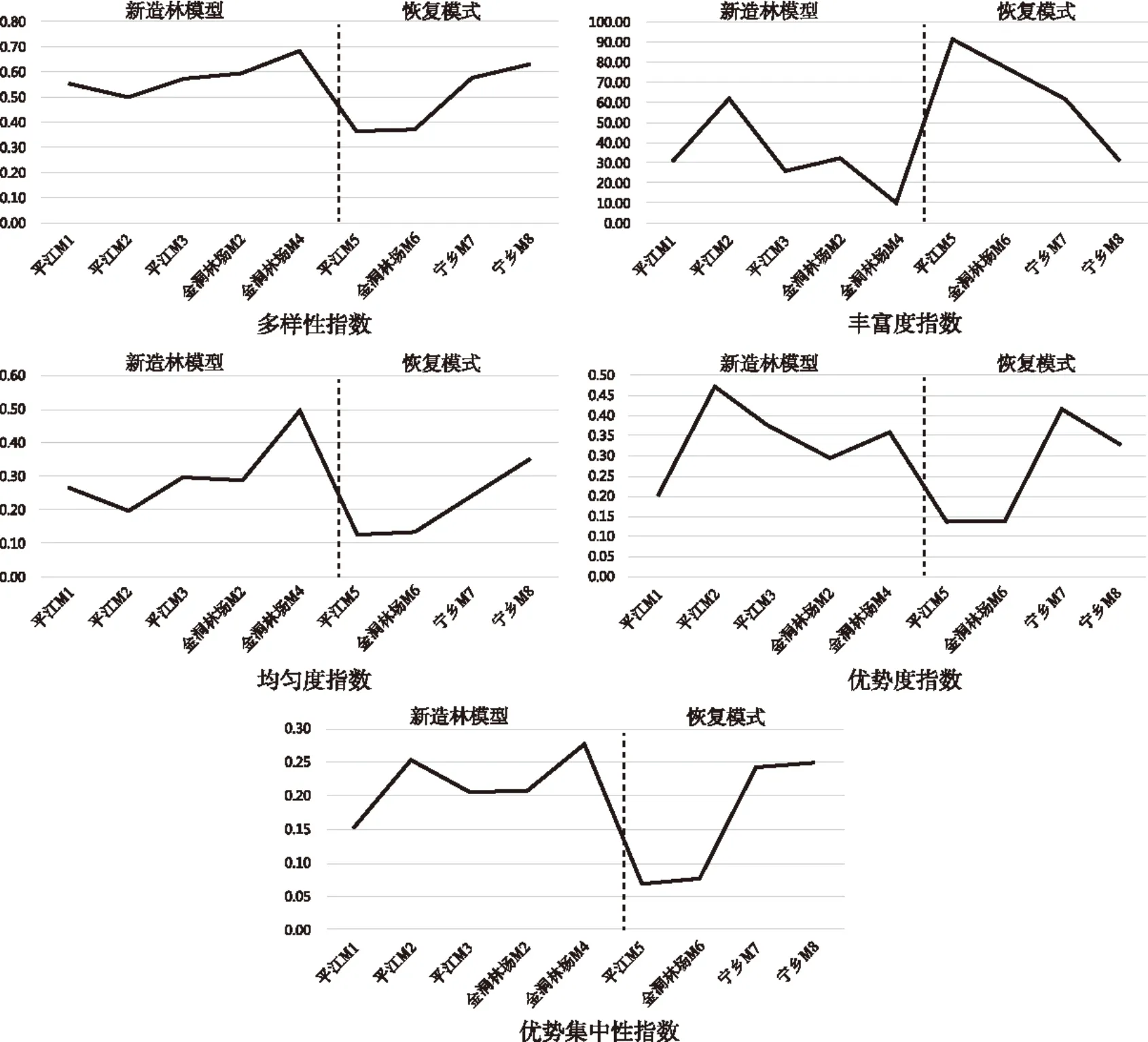

调查结果表明,8 个监测模型共发现有害生物 68 种,虫害 59 种,病害 7 种,有害植物 2 种。从图 1、表 2 可知,各监测林地有害生物群落的多样性指数介于 0.360-0.687 之间,新造林模式的多样性指数略高于恢复模式,均匀度指数、优势度指数、优势集中性指数均呈相同趋势,然而丰富度指数呈相反趋势,这一结果表明新造林模式下的林地有害生物种类更多,但造成的危害较小,群落稳定性高于恢复模式。这主要是与新造林的规范管理和适时抚育相关,另外新造林的树种搭配更加合理,各树种长势较为一致,林间衰弱立木少,林业有害生物种类丰富但是危害程度较轻。

图1 不同造林/恢复模型的有害生物群落特征指数变化规律Fig.1 Changing pattern of community characteristic index of pest in different forestation models

表2 不同造林/恢复模型的有害生物群落特征Tab.2 Community characteristic index of pest in different forestation models

2.2 不同造林/恢复模型的有害生物数量变化规律

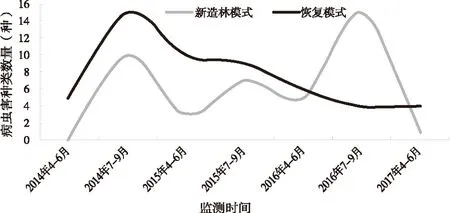

根据气候与有害生物发生情况,监测时间定为每年的 4 月至 9 月。从图 2 可知,每年 7~9 月监测到的有害生物种类比 4~6 月的有害生物种类多。监测活动的前两年,恢复模型林地的有害生物发生较多,新造林模型林地的有害生物发生相对较少。恢复模型中的有害生物危害严重,这与林地环境条件恶劣和抚育未能跟上有关,经过 2 年的防治与抚育管理,有害生物种类下降了50%,防治、抚育效果明显。新造林模型在 2014年调查时各树种尚未形成树冠,且每年的抚育管理规范及时,因此在 2014、2015 年的多次调查中只在个别植株上发现少量食叶害虫,危害都较轻,未进行过防治活动。随着新造林逐渐成林,新造林模型林地中发现的有害生物种类也随之上升,2016 年监测到的有害生物种类较 2014 年增加了一倍,但是达到中度危害和重度危害的种类极少。

图2 不同造林/恢复模型的有害生物数量变化规律Fig.2 Changing pattern of pest quantity in different forestation models

2.3 不同树种受有害生物危害程度的差异

在连续 4 年的监测中发现,为害阔叶树种的有害生物 48 种,为害针叶树种的 12 种,为害竹类与杂灌木的 13 种,阔叶树种上监测到的有害生物种类明显多于针叶树种和竹类。其中,危害楠木的有害生物种类最多,达 16 种;危害刺槐的有害生物 13 种;危害马褂木的有害生物 11 种;危害香樟和杉木的有害生物均有 9 种。

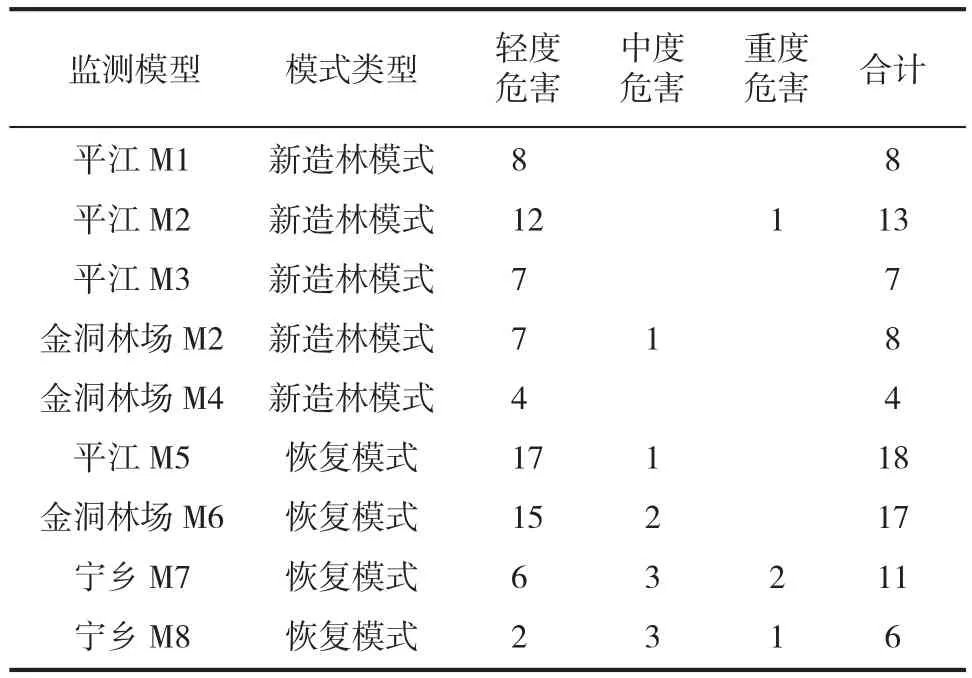

危害程度达中度以上的有害生物共有 14 种,分别为黄脊竹蝗、木虱、叶蝉、竹镂舟蛾、葛藤、樟巢螟、瘿蜂、竹蝉、灯蛾、白杨叶甲、刺槐褐斑病、端黑哈莹叶甲、楠木叶枯病、樟树膏药病。其中,竹镂舟蛾主要在 M 7 恢复模型林地为害,2014 年、2015 年的危害程度分别为重度和中度;M 2 模型林地樟巢螟发生严重,且在重度危害香樟的情况下,同时对楠木也造成中度危害。对比新造林模式与恢复模式(见表 3),恢复模式(M 5—M 8)造林地中监测到的有害生物种类与危害程度远高于新造林模式林地。恢复模式中,重度危害的有害生物集中于 M 7、M 8 模型,比较而言,M 5、M 6 模型监测到的有害生物种类虽多,但危害相对较小,这是因为 M 5、M 6 模型林地是在清理林间枯枝落叶后进行的补植,M 7、M 8 则是直接在林地空隙进行的补植,林间未进行清理和抚育,造成部分有害生物暴发成灾。新造林模式林地中的病虫害种类多,但危害明显弱于恢复模式,仅 M 2 模型中的樟巢螟达到中、重度危害。

表3 危害各树种的有害生物种类分析Tab.3 Analysis of pest species for different host trees

3 结论与讨论

本研究自 2014 年 4 月至 2017 年 5 月对 2008年冰雪灾害后的造林/恢复模式 9 个林地进行监测,共监测到林业有害生物 68 种,其中虫害 59种,病害 7 种,有害植物 2 种,危害程度达中度以上的有害生物达 14 种。各监测样地的有害生物危害程度差别较大,监测初期恢复模式(M 5—M 8)林地中监测到的有害生物种类与危害程度远高于新造林模式林地,但呈逐年下降趋势;随着新造林逐渐成林,新造林模型林地中的有害生物种类也随之上升。就恢复模式而言,重度危害的有害生物集中于 M 7、M 8 模型,M 5、M 6 模型监测到的有害生物种类虽多,但危害相对较小。新造林模式中,仅 M 2 模型中的樟巢螟达到中、重度危害。

根据不同造林/恢复模型林地有害生物的监测,对项目实施中的造林和林地管护提出了几条建议:

(1)造林时应选择苗龄一致、长势相当的树苗进行造林,并设计合理的造林密度。

M 3 模型为 2014 年檫木、马褂木、香樟、银杏 4 种阔叶树种的新造林,2014 年 9 月调查时银杏的平均地径为 0.37 cm,低于其他 3 个树种的地径,叶片稀少,长势明显弱于其他树种。2015 年9 月,檫木和马褂木生长旺盛,而银杏因郁闭度过高而死亡。因此,造林时应选择苗龄一致、长势相当的树苗进行造林。另外,在造林时应根据树种的生长特性合理设计各树种的种植密度。M 6 模型是在杉木成林中补植了楠木、木荷、香樟和南方红豆杉 4 个树种,种植密度较大,抚育到位,楠木、木荷和香樟均长势好、树体大,林间郁闭度大,树体之间密不透风。2016 年 5 月份发现部分楠木和香樟出现叶枯病和膏药病,2017 年 5 月份监测时,楠木叶枯病危害株率开始上升,危害程度由轻度发展成中度,其中 2 株楠木监测标准株的叶片全部感病,病斑面积超过叶片的一半。其原因为造林时密度太大,成林时导致林间透气性差,湿度大,为病原菌滋生和积累提供了合适的条件。因此在造林活动中应根据各树种的生长情况,定期进行抚育间伐,控制林地郁闭度和层次分布[17]。

(2)对林地进行连续管护,保证造林的成活率和造林质量。

有害生物的危害程度与林地的管护水平有直接关系。部分模式林地因抚育不到位和防治方法不当,造成有害生物的种类增加,危害程度加大,某些有害生物甚至暴发成灾。金洞林场 M 2 和 M 4 监测点均为楠木新造林,但是 M 2 监测点的管护水平远不及 M 4 的管理水平,M 2 监测点在 2016 年 5 月和 9 月分别监测到潜叶蛾和樟巢螟的危害,严重影响楠木的生长。同样是金洞林场,M 6 监测点进行了精细化管理,林间有害生物和天敌种类均比较丰富,基本未形成危害,各树种长势良好,对有害生物的发生具有较强的自我调控能力。平江的 M 1—M 3 均为新造林模式,抚育较好,有害生物危害较少,2015 年 7月份监测时在 M 2 模型林地发现次生的枫香上有枫香叶锈病危害,并达到重度危害,为了避免此叶锈病扩散危害,苗圃在当月对林地进行了清理,在 9 月份的监测中没有发现枫香叶锈病危害。因此,需要对新造林和补植的林地进行连续的管护,保证各树种的长势基本一致,提高林地对有害生物的自我抵御能力。

(3)转变有害生物防治观念,提倡生物防治。

M 7 监测点为竹阔混交林,在 2015 年 4~9 月份,先后 3 次发生大规模的竹类害虫严重危害,其中竹镂舟蛾和叶蝉类害虫已达到成灾水平。该监测点在 4~7 月进行了以化学防治为主的多次地面防治和 2 次飞机防治,在杀死害虫的同时,也杀死了林间的自然天敌和其他有益生物,破坏了林间的生态平衡,导致病虫危害此起彼伏,防不胜防。2016 年,在准确的虫情监测和预测的基础上,针对竹镂舟蛾的卵期释放了天敌昆虫赤眼蜂,控制了竹类主要害虫的再次暴发。从此案例我们可以看出,林业有害生物的防控,应该侧重于对有害生物发生情况的长期监测和准确预报,提前做好预防工作,提倡生物防治,减少乃至逐步替代化学农药的使用,保护生态环境,提高森林的自我调控能力。

[1]杨锋伟,鲁绍伟,王 兵.南方雨雪冰冻灾害受损森林生态系统生态服务功能价值评估[J].林业科学,2008,44(11):101-110.

[2]赴湖南灾后恢复重建工作组.湖南省雨雪冰冻灾害情况调研报告[J].林业工作研究,2008(3):36-45.

[3]Bragg D C,Shelton M G,Zeide B.Impacts and management implications of ice storms on forests in the southern United States[J].Forest Ecology & Management,2003,186(1-3):99-123.

[4]Nykänen M L,Peltola H,Quine C,et al.Factors affecting snow damage of trees with particular reference to European conditions[J].Silva Fennica,1997,31(2):193-213.

[5]Warrillow M,Pu M.Ice storm damage to forest tree species in the ridge and valley region of southwestern Virginia[J].Journal of the Torrey Botanical Society,1999,126(2):147-158.

[6]Pisaric M F J,King D J,Macintosh A J M,et al.Impact of the 1998 ice storm on the health and growth of sugar maple (Acer saccharum Marsh.) dominated forests in Gatineau Park,Quebec1[J].Journal of the Torrey Botanical Society,2008,135(4):530-539.

[7]廖 科,管远保,胡道连,等.湖南森林恢复与发展项目经营模式设计[J].湖南林业科技,2013,40(2):47-51.

[8]朱丽蓉,周 婷,陈宝明,等.南方森林对雨雪冰冻灾害的受损与恢复响应的树龄依赖[J].中国科学:生命科学,2014,44(3):280-288.

[9]朱丽蓉.南岭森林对雨雪冰冻灾害的受损、恢复响应与快速恢复研究[D].广州:中山大学,2014.

[10]徐雅雯,吴可可,朱丽蓉,等.中国南方雨雪冰冻灾害受损森林植被研究进展[J].生态环境学报,2010,26(6):1485-1494.

[11]全国林业有害生物普查技术方案(征求意见稿)[K].

[12]LY/T1681-2006,林业有害生物发生(危害)程度标准[S].

[13]Shannon C E,Weaver W.The mathematical theory of communication[J].Physics Today,1950,3(9):31-32.

[14]Scheiring J F,Deonier D L.Spatial and temporal patterns in iowa shore fly diversity[J].Environmental Entomology,1979,8(5):879-882.

[15]谭济才,邓 欣,袁哲明.不同类型茶园昆虫、蜘蛛群落结构分析[J].生态学报,1998,18(3):289-294.

[16]付 文,伍建榕,马桂平,等.麻疯树枝枯病病原鉴定及生物学特性测定[J].中国农学通报,2011,27(6):6-11.

[17]彭险峰,何友军.湖南省森林冰雪灾害调查[J].湖南林业科技,2008,35(3):48-50.

Analysis on occurrence of pests in different afforestation patterns

YU Jinxiu1,HE Zhen1,HU Manhua2,HUANG Guifang3,WU Ying4,YI Tao5,LI Mi1

(1. Hunan Academy of Forestry,Changsha 410004,China;2. Forestry Bureau of Pingjiang County,Pingjiang 414500,China;3. Forestry Station of Meitanba Town, Ningxiang County,Changsha 410600,China;4. Hunan Linkeda Agriculture and Forestry Technology Service Co., Ltd,Changsha 410004,China;5. Forestry Bureau of Yueyang County,Yueyang 414100,China)

Forest pests of 8 afforestation patterns in Hunan Province were monitored from 2014 to 2017.The results showed that there were 68 species of pests in total,including 59 species of insect pests,7 species of diseases,and 2 species of harmful plants.The damage of 14 forest pests were moderate and above.The diversity index of pest community in different afforestation patterns were between 0.360 to 0.687.The pests species and damage degree in restoration patterns were higher than those in the reforestation patterns,and the diversity of pests in reforestation patterns were higher,but the damage degree was smaller, thus the community stability was higher than that in restoration patterns.Based on the occurrence of the pests in different afforestation patterns,some suggestions have been put forward for afforestation and forest management.

pest;monitoring;reforestation pattern;restoration pattern

S 763

A

1003-5710(2017)05-0017 -05

10.3969 / j.issn. 1003-5710.2017.05.004

2017-09-04

世界银行贷款湖南森林恢复和发展项目“病虫害监测咨询服务”(JC-5); 人工林多功能高效生态经营技术集成及效应研究(XLC201701-2)

喻锦秀(1979-),女,湖南省岳阳市人,副研究员,主要从事林业有害生物监测与防治技术研究

(文字编校:张 珉)