承气化瘀方灌肠联合西药治疗急性胰腺炎的疗效观察*

尚精娟 李敏虹 陈国雁 徐 晖 唐蓉珠 冯晓波 董跃滨(上海中医药大学附属第七人民医院,上海 200137)

急性胰腺炎(AP)是指由不同原因导致胰酶在胰腺内被激活,从而导致易县自身组织被消化破坏,并引发局部水肿、出血和坏死,同时可伴有其他组织器官的损伤[1]。重度AP病死率高、治疗困难,主要临床表现为突发性腹部剧痛伴消化系统症状,如恶心呕吐等,患者临床表现多样、病情进展迅猛、常快速发生并发症[2]。目前,已有大量的临床及实验研究证实[3-4],在常规西医治疗的基础上加用中医中药治疗AP,较单纯的西医治疗在症状缓解及体征好转等方面均有明显的差异。本院应用承气化瘀方高位直肠滴入联合西医治疗的方案对AP进行治疗,取得较好的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:西医诊断标准参照《中国急性胰腺炎诊治指南》(2013年)中急性胰腺炎诊断标准[1]。中医诊断标准:参照中华中医药学会脾胃病分会2013年《急性胰腺炎中医诊疗专家共识意见》[5]。纳入标准:符合上述诊断标准;年龄18~75岁;临床资料齐全(详细的病例资料、血常规、生化、腹部CT或腹部超声);知情同意,自愿受试;方案经本院医学伦理委员会批准。排除标准:合并有其他重大疾病如恶性肿瘤、严重心脏病、肾功能衰竭、自身免疫性疾病者;怀孕或哺乳期患者;对多种药物或食物过敏者。

1.2 临床资料 选择本院自2015年7月至2016年10月收治的轻、中度AP患者63例,采用随机数字表方法将患者随机分为两组。治疗组33例,男性19例,女性14例;年龄28~70岁,中位年龄46岁;轻度胰泉炎26例,中度胰腺炎7例。对照组30例,男性16例,女性14例;年龄25~70岁,中位年龄48岁;轻度胰腺炎23例,中度胰腺炎7例。两组均在起病72 h内住院治疗。其中有3例患者因自动出院中途退出试验,其中治疗组1例,对照组2例。两组患者性别、年龄及病情程度差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 对照组予西医常规治疗[1]:1)减少胰液分泌:禁食、抑制胃酸、生长抑素及其类似物;2)镇痛,对于疼痛难以忍受的患者可给与哌替啶;3)预防和抗感染;4)营养支持。治疗组在上述西医治疗的基础上加用承气化瘀方高位直肠滴入(插入直肠内15 cm,滴入时间不少于30 min),每日1次,根据患者情况连用5~7 d。 药物组成为大黄 20 g,芒硝 15 g,枳实 15 g,厚朴15 g,桃仁l5 g,丹参15 g。上述诸药浓煎100mL。

1.4 观察指标 1)临床症状及体征消失时间:腹痛、腹部压痛;2)入院后首次排便时间;3)化验指标及辅助检査恢复正常时间:血淀粉酶、白细胞计数、C反应蛋白(CRP)。

1.5 疗效标准 参照《中药新药治疗急性胰腺炎的临床研究指导原则》[6]。痊愈:患者的症状和阳性体征3 d内改善并在7 d之内消失,血清酶学检测结果恢复正常。显效:患者的症状和体征7 d内有所改善并在14 d之内消失,血清酶学检测结果恢复正常。有效:患者的症状和体征7 d内有所改善并在14 d之内消失,血清酶学检测结果有改善趋势但未恢复正常。无效:患者的症状和体征在7 d内无任何改善甚至出现恶化,血清学指标无下降趋势。愈显率=(痊愈例数+显效例数)/总病例数×100%。

1.6 统计学处理 应用GraphPad5.0统计软件。对构成比采用行x列表的χ2检验(Chi-5quaretest),计量资料以(±s)表示,组间比较用t检验,等级资料采用Ridit分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

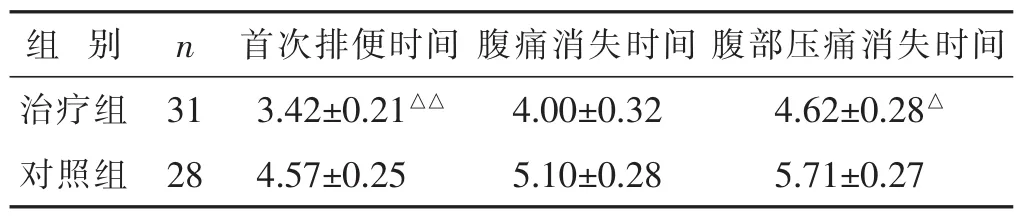

2.1 两组临床症状消失时间比较 见表1。与对照组比较,治疗组首次排便时间及腹部压痛消失时间均明显缩短(P<0.01)。

表1 两组临床症状消失时间比较(d,±s)

表1 两组临床症状消失时间比较(d,±s)

与对照组比较,△P<0.05,△△P<0.01。 下同。

?

2.2 两组实验室检查结果恢复正常时间比较 见表2。与对照组比较,治疗组血淀粉酶及白细胞计数恢复正常时间有所减少,但无显著性差异(P>0.05);治疗组CRP恢复正常时间与对照组比较明显缩短 (P<0.05)。

表2 两组实验室检查结果恢复正常时间比较(d,±s)

表2 两组实验室检查结果恢复正常时间比较(d,±s)

组 别 白细胞恢复正常时间CRP恢复正常时间治疗组 5.39±0.47 7.23±0.48△对照组 6.64±0.58 9.32±0.69 n 血淀粉酶恢复正常时间31 7.03±0.62 28 8.43±0.82

2.3 两组愈显率比较 见表3。治疗组痊愈14例,显效14例,有效3例,无效0例,对照组痊愈9例,显效11例,有效8例,治疗组愈显率明显优于对照组(P<0.05)。

表3 两组愈显率比较(n)

3 讨 论

AP确切的病理生理机制尚未完全清楚,目前被充分认可的有4种机制,胰腺的自身消化、过度炎症反应、胰腺微循环障碍以及肠道细菌易位[7]。随着胰腺微循环的研究逐渐增多,胰腺微循环障碍在AP中的作用也越来越多地引起重视[8]。现代医学认为AP能够导致胰腺自身微循环发生严重障碍,导致胰腺微小血管平滑肌持续性痉挛,最终发生胰腺的变性和坏死。胰腺小叶是胰腺微循环形态与功能的基本单位[9],而胰腺小叶的供血系统多由单独的终末细动脉网构成,缺乏交通支,当发生缺血时极容易引起胰腺损伤。此外,胰腺的毛细血管网通透性更高、血液分流接近10%,造成了胰腺组织极易发生缺血性损伤的结构基础[10]。由胰腺缺血和灌流不足引起的胰腺自身破坏在AP发病过程中起着重要的作用。胰腺缺血导致腺泡结构的破坏,使原本隔离的消化酶接触到细胞质,发生自身消化并引发炎症,随后炎症释放的各种炎性因子的增多又进一步加重腺泡细胞的损伤,发生恶性循环[11]。

有研究发现AP发生时,肠道菌群出现显著地异常变化,正常情况下占优势的专性厌氧菌群显著减少,而兼性或需氧菌群过度繁殖,生成大量内毒素并破坏肠道微生态平衡,最终引发继发感染[12]。正常人体中的肠道菌群既在肠屏障结构和功能中起重要作用又可维持肠相关淋巴系统的功能[13]。如发生肠道菌群的紊乱和失调,增加的细菌及其释放的毒素进入腹腔器官引发炎症,此过程同样加重了胰腺的损伤[14]。

中医学认为,AP属“胁痛”“腹痛”等范畴,其病因病机不外乎气滞、食积、湿蕴、热结、血瘀及腑闭等。目前,中医外治法在AP的治疗中应用广泛。研究表明,灌肠给药,在治疗AP方面有着许多优点,因为灌肠给药比口服药物吸收速度快,可极快的发挥药效,所以治疗急性胰腺炎常用到中药保留灌肠[15]。承气化瘀方为本院治疗AP经验方,由大承气汤加桃仁、丹参组成,方中大黄、桃仁清热通腑,活血祛瘀共为君药;芒硝助大黄泻热通便,并能软坚润燥,丹参助桃仁活血通络,共为臣药;积滞内阻,则腑气不通,故以厚朴、枳实行气散结,消痞除满,并助硝、黄推荡积滞以加速热结之排泄,共为佐使。全方共奏通腑泄热、活血通络之功。现代研究表明,大黄及其主要成分能够抑制细菌易位、同时能够抑制胰腺的炎症反应,改善胰腺微循环,从而在发生AP时,对胰腺有保护作用[16];桃仁则对全身循环系统均有作用,同时也具有抗炎、抗菌作用。

研究结果表明,AP患者在常规西医药治疗的基础上,联合承气化瘀方高位直肠滴入治疗急性胰腺炎,可以有效改善AP患者的部分临床症状及血清学指标,可以缩短病程,效果明显优于单用西药治疗。根据全方组成,考虑其治疗胰腺炎的机制与改善胰腺微循环及调节肠道菌群有关,但其具体作用机制有待进一步的研究。

[1]王兴鹏,李兆申,袁宗耀,等.中国急性胰腺炎诊治指南(2013,上海)[J].中国实用内科杂志,2013,33(7):530-535.

[2]孙希良,吕冠华,孟秋菊.中西医结合治疗急性胰腺炎402例的临床回顾性研究[J].中国中西医结合消化杂志,2015,23(5):335-338.

[3]焦旭,卢云.中医药治疗急性胰腺炎的临床进展[J].中国中医急症,2016,25(10):1922-1925.

[4]孙英伟,郭晓钟.中西医结合治疗胰腺炎概况[J].实用中医内科杂志,2015,29(7):175-177.

[5]中华中医药学会脾胃病分会.急性胰腺炎中医诊疗专家共识意见[J].中华中医药杂志,2013,28(6):1826-1830.

[6]国家中医药管理局.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:143.

[7]Zhang XP,Li ZJ,Zhang J.Inflammatory Mediators and microcirculatory disturbance in acute pancreatitis[J].Hepatobiliary PancreatDis Int,2009,8(4):351-357.

[8]宋贺超,刘瑞霞,齐文杰.急性胰腺炎胰腺微循环障碍的发生机制及治疗[J].中华胰腺病杂志,2015,15(5):354-358.

[9]周总光,曾勇,杨品华,等.胰腺微循环的结构与功能[J].生物医学工程学杂志,2001,18(2):169-172.

[10]Cuthbertson CM,Christophi C.Disturbances of themicrocirculation in acute pancreatitis[J].Br JSurg,2006,93(5):518-530.

[11]急性胰腺炎协作组.中国6223例急性胰腺炎病因及病死率分析[J].胰腺病学,2006,6(6):321-325.

[12]Tan C,Ling Z,Huang Y,et al.Dysbiosis of intestinal icrobiota associated with inflammation involvedn the progression of acute pancreatitis[J].Pancreas,2015,4(2):868-875.

[13]Fujimura KE,Slusher NA,Cabana MD,et al.Role of the gut microbiota in defining human health[J].Expert Rev Anti Infect Ther,2010,8(4):435-454.

[14]刘媛琪,熊玉霞.肠淋巴系统在急性胰腺炎中的研究进展[J].世界华人消化杂志,2013,(30)21:3211-3216.

[15]雷洋洋,杨洪涛.大黄为主中药灌肠治疗慢性肾衰相关机理研究进展[J].实用中医内科杂志,2007,21(2): 8-9.

[16]陈德昌,景炳文,杨兴易,等.大黄对危重症患者胃肠道的保护作用[J].中国危重病急救医学,2000,12(2):87.