知青经历留下的不只是记忆

郭旭亚

母亲是台湾人,十七岁只身离家到大陆谋生。我上山下乡的时候,年满十八岁。母亲对我说,现在家里极为困难,你必须自食其力了。于是,1969年1月28日,我随泉州第一批知识青年赴德化县插队落户,走进广阔天地,开始独立生活。

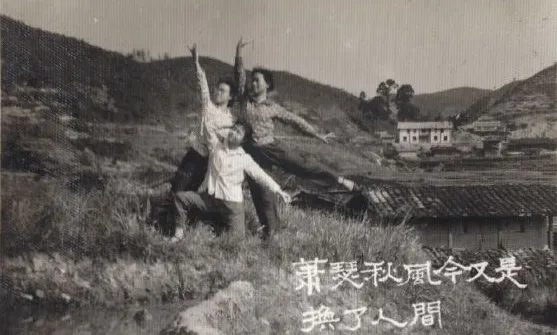

昔日知青点

认识郝海庭,在北京。当年,她是泉州一中的高中生。我们都是各中学以十比一的比例民主推荐出来的学生代表,赴京接受毛主席检阅。至今,我依然清晰记得1966年国庆节,那一片红色浪潮漫涌进天安门广场的情景。宋建惠是海庭辅导班的小同学,听说海庭报名上山,她来搭伙。我们三人走到了一起。那时,我们的父亲都处在干部学习班的隔离审查中。四十年后,我才了解到,我们的父辈共同来自中国人民解放军长江支队,是在1949年革命战争的硝烟中,从太行山解放区走出来的南下干部。

我们葛坑公社葛坑大队第三生产队的知青点,就在公社驻地对面的小山包下。小山包北靠着大山,南边有一条小溪流从狭长山坳的层层梯田间穿过。

泉州长途抵达葛坑知青点后,我与知青点的另两名男知青Y和C第一次见面认识。随后,一名落单的男知青S也匆匆赶到。接下来的日子,我们六位知青在同一屋檐下,开始了共舀一锅饭的生活。

在葛坑三队,我们的住屋不搭左邻右舍,独自伫立在小山包后山通往葛坑墟集小街的小路上。住屋与德化山区所有农民的敞篷式柴埕厝一样,十分破旧,门面裸露的老屋中堂堆放着柴草与杂物,屋的东头住着东家,西头就是我们的住处。

踏进西头住屋的南向小柴门,是面积约十几平方米的厨房。厨房的三分之一空间被砖砌的柴灶占据,四壁熏烟焦黑。房东的猪圈紧挨着厨房,时不时传来群猪刨食争抢发出的咆哮声;遇到猪群磨牙争斗,免不了撞得那薄薄的间壁板哗哗直响。

男知青住在厨房东侧的楼下,房门正对着厨房那张凑合挤下六人的小餐桌。小屋约八平方米,曲尺型搭着大小两张床。知青Y和C合睡一张大床,S独自睡小床。屋内昏暗,南头有小窗。有时男知青厌烦厨房外间嘈杂时,就会关上门,自个儿对着南窗眺望。

女知青住在阁楼上。阁楼是男知青小屋及与小屋相连的后外廊的上夹层。西头屋进门,抬眼便瞧见厨房里架在阁楼西侧的狭窄小木梯,梯子就架在厨房屋瓦的边沿上。不知是为了采光,还是为了通风,阁楼与厨房的错层是露空架构无外墙挡板,站在阁楼的梯头,一片青山绿水映入眼帘,厨房的屋顶就在脚下,下雨的时候,雨花就从上下两层屋瓦的错开空间飒飒飘进,整架木梯湿漉漉的。但奇怪的是,即便是滂沱大雨,雨水也不会直接落入或流入厨房,总是顺着厨房屋瓦往下流。记得一个雨天,正准备下楼,只见眼前一道闪电,有股重锤般的气体从下膝与脚板中间撞击而过,我的双腿倏地发软,身子向前趔趄。这时,听到了雷声,怵然一惊:那股沉重的气体撞击感是落雷的冲击波。从此,我们有了警觉,电闪雷鸣之际,不敢轻易上下楼。

我们的小阁楼,看起来像是比男知青的住屋宽敞。实际上,扣除阁楼层顶斜面局促的部位,可以让人挺腰直立的空间不足四平方米。阁楼里挤着两张拼靠在一起的小床和一张简易桌。别看阁楼小,曾经创下九位女知青共榻两张小床过夜的纪录。

记得当年,德化县城往返葛坑公社,每天只有一趟班车,大山深处的知青们往返家乡,无论认识或不认识的,都常常像大部队似的来我们这里歇脚借宿。那时,我们的口粮特别紧张,每月总有杂薯野菜充饥和有上餐没下顿的日子。虽然大山远途而来的知青大都自带口粮,有的甚至还把口粮余留一点给我们,但总归还是难以收支平衡。最危难的一次,竟然在上半个月就断了炊,我们一筹莫展中效仿起旧社会北方老家的逃荒——知青S腼腆,留守知青点,其余人分成男女两拨进深山“化缘”。我们三个女知青一走就是一个月,不仅化解了饥荒,还体验了一把大山深处知青们的另一番生活情致。

昔日知青点,有一块小菜地,就在屋西头的稻田中。可惜,我们没学会破竹削篾的手艺,围不成菜园子的篱笆栏,辛辛苦苦的劳动果实时常被附近的家禽糟蹋,更经不起山里野猪的一夜暴殄。

知青点的饮用水源离小溪很近,被包围在农田中,视线距离约莫二十来米,只是田间小路弯曲,得费十来分钟才能把水挑到家。挑水的活是六位知青轮流分担。记得男知青Y勤快,发现大缸缺水,只要农活不忙,他会主动去挑水。水源处是石头堆砌的小方池,有一米多深,周边杂草丛生,遇到有人铲除池边的杂草,拖带的泥浆往往搅浑了池中的水。倘若春耕时节,方池里的水常常变得污浊不清。如今回想:其实那一口“泉”,只是溪头田里渗透的水。

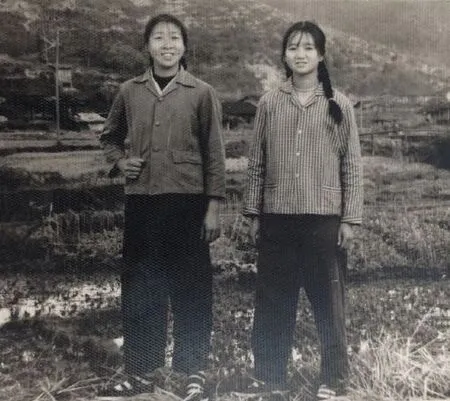

葛坑三队三位女知青

三位女知青

在葛坑,同为知青命运把海庭、建惠和我紧紧地拴在一起。我们知青点实行男女知青同工劳动,每人都必须上山砍柴割草,大家轮流值勤做饭。国家供应的个人粮油采取集中管理使用,每月每人缴纳统一标准的伙食费用,账目由男知青C负责管理。

生活在山区农村,滚爬在田头泥间,我们几乎是在一夜间,完全抛开了粗浅文化带来的所有幻想。怎样才能生存?虽说我们三个都是经过家庭劳动锻炼的女孩,可是到了葛坑,我们的劳动能力不仅不如同龄的山村姑娘,甚至不如女娃。山区农活没有一件是轻松的,光是风吹雨打日晒、翻山越岭去耕作、水田烂泥没过大腿等都是城里人不曾经历的。就连日常生活中的砍柴割草、种菜浇肥,这对山里人来说,不过是农忙后的休闲,而我们则是劳动重担。

上山的第一年,每天,我们都是挣扎着睁开沉重的眼皮,拖着散架似的身躯坚持出工。最不争气的是这双手,第二年依然起泡,起泡的伤口被田头泥水渍浸,巴掌肿得像馒头,握起锄柄钻心得疼。记得,每年最艰苦的是春耕锄田,我累得下肢浮肿,时不时抽筋,双手更是一片血肉模糊。上山的第一年,由于国家每月经济补贴八块钱,并且还没弄明白山区农村生存的基本规则,三个女知青全年人均出工收入不足二十元人民币。

当年,德化山区普遍种的是单季稻。我们生产队平均水稻亩产180斤,全年劳动生产需要出工天数在160天到180天。全劳力每天最高工分评定为10分,每工分分红一角人民币。我们女知青第一年工分评定为全劳力的二成五,第二年为全劳力的三成五。也就是说全年出满勤,我们分红收入最高只能达到63元人民币。

插队的第二年,我的生活极为艰难。这一年,我不仅必须出满勤,还必须设法补足全年尚缺的生活费用。亲朋好友虽然知道我的困境,但大家都很穷,无法给予太多的帮助。一天,一位山里的姑娘瞅着海庭身上穿的衣裳,很喜欢。于是,海庭就把衣裳卖给了她。我也学着卖掉了上山学校补助发的大棉衣和一件八成新的冬装,还灵机一动,用蚊帐布包裹棉被絮,退换下那床半新旧的棉被套,让朋友帮着裁剪成两件衣裳,也卖给了农民。为寻找谋生之路,我们给供销社挑运货物。一次,供销社派工挑盐到尤溪,再从尤溪挑担回葛坑。我们第一天拂晓出发,第二天清晨才回到家,一宿挑着货物翻越在黑魆魆的崇山峻岭间。知青挑夫队伍中,唯我们三个女知青。一路上,我们没掉泪,回到家,一头栽倒床上便睡。醒来后,我们抚摸着红肿破皮的肩头和不听使唤的腰腿,放声大哭。

尽管,我们常有宣泄性地落泪,然而由于年轻人的乐观天性,我们总是对生活充满了憧憬。我们从不错过葛坑山花烂漫的春天,每每山中归来,不忘采撷山里的杜鹃来装扮自己的小屋。夏日,我们兴致勃勃地跳进屋前小溪里学游水,惊得山里人目瞪舌结,就连溪边的那条小水蛇也吓得眼巴巴地贴在坝石上,探着信子抻长身子观望。我们还参加了公社文艺宣传队,唱歌跳舞、自导自演小话剧。当建设兵团二十三团来招兵时,三个女知青高兴得几乎要发狂。然而,希冀的彩虹,转瞬即逝。失望之际,海庭说:“走!找招兵的人磨去。”我们磨了两天,不见起色。到了最后一天,有位兵团的招兵人似乎有所动。那天傍晚,我正准备洗米下锅,仿若听到远处的呼唤声。到门口一看,葛坑街的坡头,那位公社秘书正频频招手喊叫我。

1970年9月23日,我离开了葛坑。海庭和建惠送我到县城。临走时我向生产队预支十元钱,把余下的分红留给她们。让我欣慰的是:三个月后,郝海庭和宋建惠同时被调往建设兵团农业师。约莫两三年光景,海庭和建惠又各自随父亲回到了河北老家。

1992年的一天,一早上班就接到一个电话。电话那头是一位带北方口音的女性,她要寻找一位失散了十九年的朋友。话音未落,我已经对着话筒惊呼:“郝海庭!”此时,海庭已成为广西柳州广播电视大学的副教授,后来升任为该大学的副校长。退休后,她被国家公派到菲律宾从事华人教育。在长江支队入闽六十多年后,中国人民解放军长江支队历史研究会在全国各地纷纷成立,一位河北研究会的朋友发来一条大家一直都在探寻的信息——宋建惠的手机号码。手机接通,当建惠带着浓浓北方口音的话语从远方传来时,我百感交集。这四十来年,建惠默默地守在河北高邑县大夫庄村的老家,两个女儿给她添了第三代。

我为郝海庭和宋建惠寄去了泉州知青纪念上山德化45周年的文集——《岁月知青》,宋建惠也发回了一组保存完好的当年葛坑知青老照片,这些珍贵的老照片都被征集在德化籍知青出版的《我是知青》的画册中。

两位葛坑农民

我们读书的年代,是以阶级斗争为纲的政治局面,学校的学生也努力试图把阶级斗争分析法,应用到自己所认知的各个领域去。“文革”把这种倾向性推向登峰造极的阶段。

在葛坑的劳动生活中,我发现周围农民的阶级斗争观念十分淡化。在农民群众中,我能看到的只是愿意劳动和不愿意劳动、有很强的劳动能力和一般的劳动能力两者之间的差别。一位叫做“阿察”的大叔,就是属于这种热爱劳动、有很强劳动能力的农民。

我们插队时期,葛坑三队劳动力划分为三个生产小组。女知青全都分配在察叔小组。小组有八九个男性全劳力,其中包括一位大队队委和本小队副队长,察叔是组长。当时,生产队劳动力工分评定基本上处于大锅饭状态:十分满分的全劳力固定四五个,其余劳力在九分至十分之间浮动。妇女和青少年参加劳动,同知青一样按全劳力的成数评定。起初,我对工分评定有异议,随着劳动实践和对劳动认识的深入,逐渐意识到:自己的劳动与农民的劳动、农民与农民之间的劳动,不仅存在劳动量上的差别,还存着劳动质量上的更大差别。察叔人高个大,干活又快又好,一人几乎顶上两人的份,但在组里也只能评为满分。察叔不计较,而且还似乎理所当然地包揽了小组里所有的难活、苦活、别人不愿干的活,如犁田、筑田埂、看水、扛打谷桶等等。有时遇到农民们耍起小心眼,时候不早了,还留着一点收尾的活相推诿,他二话不说,自己三五下搞定,然后笑着招呼大家收工。农民们亲近并尊重他,评定记分的账交他保管。

最令人难忘的是插队第一年的秋收,亲身经历了春播夏耘之劳累,当田野慢慢变得一片金黄璀璨时,有一种发自内心的收获喜悦。

当年,我们生产队的水田是依据远近优劣搭配,以三年为期限,实行生产小组轮耕。我们组有好几块来回路程得费上六七个小时的深山水田,且这几块大山坳水田不足两亩地,打回来的谷子甚至抵不上扛去的打谷桶分量重。那时,我们秋收用的是传统打谷桶,谷桶直径和高度一米多,硬木质地十分沉重。每天,察叔与一名农民搭肩扛着它去田里,遇到山路陡峭,两人双肩难以行走,都只能靠察叔鼎力单扛。在雨水与汗水交混的秋收日子里,每天和察叔搭肩扛打谷桶的农民轮流更替,独察叔好像认定这活该是自己干的,从不叫人替换。那年,两块边远的山坳水田,蝗虫肆虐,我们颗粒无收。记得,大伙沉闷地望着那一片颓秃倒地的焦色稻禾,不知谁说了一句:“这等劣田,不种更省心。”只见从来和颜悦色的察叔,此时则神色凝重地回驳:“吃回销粮的生产队不敢说这种话。”折回的路上,察叔扛着打谷桶的双脚沉重地落在凹凸不平的山路石级上,瞅着那青筋暴起的足掌,我感到了一种莫名其状的揪心。

后知青时代,我经历了许许多多的世事和境遇,无论人生处于逆境还是顺势,或人生遇到了重要的选择,我总会想起这位察叔,也总是会自觉或不自觉地以他的方式去处世做人。进入21世纪,女儿长大成人,不知为何,我更是常常对她说起这位察叔。当人生之路越走越长时,自己似乎渐渐领悟到:是知青的经历让我在生命过程中,用自己的灵与肉去与这片赖以生存的土地做一次真正的沟通;用自己的灵与肉去感知,在这一片土地上孕育出来的最原始人文的质朴、勤劳和宽厚。

葛坑三队农民阿兔和阿吉

铭记在我心中的,还有一位叫做“阿兔”的姑娘。她比我们年龄小,甜蜜蜜的笑脸上,嵌着两只小酒窝。她喜欢知青,总是主动给我们送吃的用的。她带我们上山砍柴割草、挖笋采菇,教我们农活和山村人生活的基本技能,成为我们生活的好伙伴。记得插队第二年,我们自以为羽毛已丰,一次跟她上山砍柴,不愿同她一道下山,结果迷了路,在惊恐的无奈中,不得不舍弃砍来的柴火漫山遍野寻归途。直到天黑,侥幸瞎摸到山口,茫茫黑夜里露出葛坑稀稀落落的灯火,我们脱下衣服包住头,不顾一切地从山上直接朝灯火方向往下滚,滚过墓地、荆棘、水坑……滚得遍体伤痕,幸好没扭伤筋骨。这一场恐惧让我们幡然醒悟:长久以来,阿兔都在提供无私的帮助啊!

在阿兔家,阿兔是老大,父亲早逝,母亲改嫁。继父入户后,又添了弟妹。阿兔没能上学,要帮母亲照顾弟妹,还要干很多活。她很羡慕同生产队一个叫阿吉的姑娘。同是早年丧父,阿吉则有一位当大队队委和一位大学毕业在南京工作的哥哥,她不仅能够上学读书,家里还帮她在上涌公社定了一门亲。葛坑姑娘一生最大的梦想,就是能嫁到离县城或公路近,且生产队田地亩产高的夫家去。阿兔说自己家穷,只能嫁到深山老林田地亩产高的夫家,这样才能多换些彩礼,将来好为弟弟们娶亲。每每说到出嫁,阿兔的眼圈便红了,眼角里闪着泪光。

离开葛坑,我没再回去。阿察叔和阿兔是连接我对葛坑深处感情的纽带。每当想起葛坑,我的心头便有一种挥之不去的沉甸甸感觉。2014年,国家新一轮户籍改革,决定建立城乡统一户口登记制度,取消非农户口。当我为广大的农民兄弟姐妹振臂欢呼之时,知青的经历让我更深地体会到,这一政策背后所走过的沉重的历史,和读懂这一政策对于当前社会与未来社会走向将产生的深刻影响。

一位校友

德化县葛坑公社是泉州一中知青插队的定点,我与知青N同校,都算迁校插队的知青。能在葛坑不期而遇校友,自然多了一种亲近,更何况N同学很帅气。

初识那天,知青们聚在一起闲聊,N同学旁若无人地告诉我:刚考进中学,他非常失望,因为学校里找不到一个长得漂亮的女生。一天,忽然眼前一闪,意外地有了新发现。后来,经意与不经意间,他都会在校园里寻找这个身影。没想到,竟然在葛坑邂逅。我第一次听到一位男生用这样的句型句式说这样内容的话,感到很突兀。那时,我正被满脸的青春痘困扰,不知他在说谁,只是笑笑,心里嘟囔一句:“好色之徒!”

在葛坑的日子里,我们三个女知青常常和N同学队上的知青来往,大家相处乐融融。N同学对我没有特别要好的地方,只是当这群调皮的知青耍淘气来哄抢我的收藏品时,他与别人不同,他总会适时地送给我一些物品。记得,我有两本珍贵的集邮册被他们哄抢,第二天,他送给我一尊毛主席夜光塑料坐像。我有一纸箱书籍被他们哄抢,他当即褪下自己的军用武装腰带送给我。我即将调出葛坑的前夕,也正是第二年秋收前的农闲季节,三队的知青都回家了,留下孤单的我。这回农闲N同学没回去,他的队里也还留有几位知青。他们腾出一间屋,让我夜里过去寄宿,说这样会比较安全。

一天夜里,不知发生了什么事,葛坑知青要进大山深处的龙塔大队,夜行需要人多,我们也被叫上了。龙塔大队在葛坑公社最边远的山沟,崎岖的小路在大山谷里盘转,走着走着,我落在了队伍的最后头。大山漆黑风声水响、虫鸣蛙叫、枯枝败草窸窸窣窣。我像似飘忽在一片空旷辽远的黑暗中,借着队伍前头的火把光亮机械地挪动着步伐,时不时警惕地环顾四周紧步跟上。倏然,黑暗中有一只手拉住了我的手;屏息凝神,N同学出现在身旁。顿时,紧绷的心情松弛下来。他的手温暖带着潮气,我紧紧拽着,耷拉着眼皮继续往前走。我俩的身子前后相错着,N同学靠外侧,我靠内侧,谁都没有开口说话。偶尔,我自己的两脚相绊,身子颠了一下,他停住脚步,轻轻地扶一把。

生平第一次被男孩子牵住手。但,不知为什么却不羞涩,也没有感到心跳的加快,只觉得一切就是这么地自然而然,只感到只要有这只手牵着,真愿意一直走到天亮。当大队人马的脚步戛然而止时,龙塔知青点到了。这时,N同学转过身,朝着我背后深不可测的浓浓黑暗划了个手势问道:“知道那下边是什么?”他盯住我的眼睛,“没有我,你早摔下去了。应当怎么感谢我?”在四周晃动的火把光亮里,我看清了他那张俊朗的脸,一时不知道应当怎么回答,更不知道应当不应当回答。我们彼此默默地对视了片刻。很快,人群冲散了我们。知青队伍又出发了。往回走的路上,N同学走在前头,我夹在队伍中间,记不清什么时辰回到葛坑,只记得我们回到葛坑的当天,海庭和建惠也回来了。

依稀记得,N同学没有再来我们的知青点了。有时,他会伫立在葛坑街的坡头上,召唤在我们这儿玩耍的伙伴回去。我调兵团离开葛坑的前一天,到他的知青点告别;他不在,同伴们戏说找女朋友去了。我怅然若有所失。第二天,建设兵团用货车接我们到县城,沿途各公社知青夹道相送。当我一眼瞥见迎送人群中的N同学时,情不自禁地想大声呼喊他。可是,海庭和建惠就在身边。我静静地立在车兜里,远远地望了他最后一眼。

初到兵团,我和葛坑知青G有联系。我托知青G代向他问好。知青G来信时说,N同学向我索要那本题为《写在火红的战旗上》的诗集。这本诗集来之不易,他曾经索要过,我没应允,而今日却不能不割舍了。当时,我招工分配在以铁纪闻名的兵团二十三团标兵连队,工程施工在清流兵工厂。周日,我好不容易向连队请了假,来回徒步二十多公里,从嵩溪镇上买回一本硬皮笔记本;接着,花了一个多月时间,在见缝插针的空隙里抄录了诗集中的大部分诗篇。临近邮寄诗集时,我依然珍爱不舍。于是,又写信给知青G,让他问问N同学愿意选择正本或手抄本。N同学要的是手抄本。终于,手抄本的诗集寄出去了。但,却不知他是否收到。因为连队施工流动性大,我与知青G失去了联系。

人应当归于感性还是归于理性,这一直是人性争论的命题。知青经历告诉我:在严峻的生活面前,往往只有现实,没有浪漫。知青一代正是由于早早地自立于生存的困境中,伴随着生存能力同时增长的是一种对生命的正视与责任,这种意识也必然地造就了我们这代一人所固有的坚忍特质。

知青经历留下的不只是记忆,更多的是人文情怀与精神耐力。知青经历是一份历史档案,也是一笔精神财富。

——献给知青的歌