村民和政府视角审视镇村布局规划及延伸探讨*

——基于苏中地区X镇的案例研究

张 立 何 莲

1 引言

我国快速城镇化进程中,农村建设出现了各种各样的问题,尤其是土地的粗放使用,2000年以来受到中央政府的持续关注。2014年颁布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》亦提出“科学引导农村住宅和居民点建设”。在此期间,各级和各地地方政府开展了丰富的规划实践活动,若干省份已经完成了省域全覆盖的镇村布局规划的编制工作[1]。

在具体实践中,镇村布局规划也称“镇村体系规划”或“村庄布点规划”。该规划一般包括三个部分:一是镇区规模和村庄规模;二是镇区和村庄居民点的布局,其主体是迁村并点,促进农村土地的集约使用;三是农村地区的基础设施布局。该规划与传统的“镇总体规划”的区别在于,镇村布局规划重点关注农村地区的居民点布局,意图在于集约使用土地,优化农村空间,统筹规划镇村基础设施。

从镇村布局规划的编制历史看,长三角及华北地区是较早实施的地区之一。江苏省在1980年代初期就开展了镇村规划编制,上海市也早在1990年代初期就着手村域规划的编制和实践工作,山东省在1990年代末期也开展了迁村并点规划试点工作。2004年上海市提出了“三个集中”的空间政策,即“人口向城镇集中、产业向园区集中、土地向规模经营集中”。2014年上海市嘉定区为了提高农村用地的使用效率,为农民提供更好的公共服务,也组织编制了“村庄布点规划”。总体而言,各地大量的规划编制和实施积累了可资总结和学习的案例。

刘保亮和李京生以社会访谈的形式研究了上海市张泾村的王家桥聚落(133人),发现1991年编制的《张泾村村域规划》提出的迁村并点规划在编制后的十多年间较少实施,主要是村民对农村集中居民点并不认可[2]。陆希刚从节约村庄建设用地、提高公共设施配置效益、实现农业用地的规模经营三个方面分析了政府和村民的利益博弈,认为政府达到了预期效益,但村民承担了过多的成本,这是迁村并点规划难以得到村民认同的根本原因[3]。徐东云归纳了目前影响迁村并点实施的主要因素为生产方式、生活方式、宅基地处置以及居住成本,并指出迁村并点不是一个孤立的问题,在迁村并点的同时需要考虑农民的生产方式的改进以及提高经济收入等现实问题[4]。

陈有川等基于山东省的研究认为,目前的村庄布点规划普遍存在如下问题:规划忽视发展背景,人口分配未反映城市化差异,对保留村庄的选择缺少定量分析,村庄布点模式过于雷同[5]。张军民基于对兖州市不同类型的村民在“迁村并点”建设过程中的居住意向及看法的调查,指出迁村并点的顺利实施,重点在于村民的思想认识、政府的资金支持和村民搬迁的主动性,是一个长期的历史过程[6]。5年后作者对同一村庄进行了回访,调查显示,迁并后的村庄环境得到明显改善,村民意识也有所提高,但实际整理出的土地与预想相差甚远,村民间的融合尚未形成,政府的后续资金投入也难以跟上,使得该示范村难以实现可持续发展[7]。

丁琼和丁爱顺以江苏省句容市为例,分析了镇村布局规划中迁村并点规划实施的困境,认为主要存在以下问题:保留居民点缺乏吸引力、耕地调整难、农民大量进城购房、农民新建房趋于饱和[8]。蔡欣认为,江苏省镇村布局规划实施的难点在于迁村并点难、人口转移难和集中居住难[9]。

从多年的规划编制和实施来看,目前镇村布局规划仍然存在以下问题:一是该规划缺少法理依据,与法定的规划编制体系的关系尚不清晰;二是无技术规范和标准指导;三是镇村布局规划的作用和目标尚不清晰;四是对规划实施机制和动力的认识还不充分;五是缺少对规划实施情况的及时反馈。因此,本文结合江苏省苏中地区X镇的规划实施情况,从村民和政府的视角来进一步审视镇村布局规划的实施机制,为农村地区的空间优化和人居环境建设提供参考。

2 镇村布局规划实施评估

2.1 江苏省镇村布局规划编制概况

江苏省是我国经济最发达的省份之一,但其农村居民点布局分散,沿河、临路簇群居住的特征明显。一个行政村经常会有十几个居民点,这样的布局模式一定程度上制约了农业规模化的推进,给基础设施建设也带来了困难。改革开放以来江苏省相继组织了五轮镇村布局规划的编制[9],1983-1988年完成了第一轮镇规划编制,1990年起历时6年进行了第二轮村镇规划修编;1995年开始了第三轮村镇规划修编,即“两区划定”;2000-2003年结合乡镇行政区划调整开始了乡镇总体规划的修编,实际是第四轮村镇规划修编;2004年江苏省颁布了《江苏省村镇规划建设管理条例》,2005年发布了《江苏省镇村布局规划技术要点》,同年在全省范围内开展了镇村布局规划的编制全覆盖工作①。江苏省的镇村布局规划力求“确定自然村庄布点,统筹安排各类公共设施和基础设施,对多余的各类设施进行清理,对农业生产空间进行整理,对生态和特色文化进行保护”。

截至2014年该规划已经实施了近10年,对农村的无序建设起到了一定的抑制作用,对农村基础设施建设也给予了较好的引导。客观而言,10年的规划实施历程在当下的快速城镇化进程中实属不易。尽管江苏省镇村布局规划的编制和实施有其局限性,但也反映了当时的客观需求。虽然对镇村布局规划的相关研究成果已经很多,但大多数仍然是以特殊案例为对象,聚焦于总结成功的经验,而对规划实施的动力机制和影响因素的讨论尚未深入。因此有必要认真审视该规划的具体实施情况,以求在今后的实践工作中,更好地完善和改进镇村布局规划的编制和实施。

2.2 案例镇概况

课题组所调研的案例镇位于苏中某市,镇域总面积54.2km2;地处长江北岸,镇域内河网密布、地势平坦,大量农村住宅沿路或沿河呈“一”字或 “非”字式蔓延、分布零散。2012年该镇户籍人口5.1万人,人均GDP为5.5万元,是传统的纺织轻工之乡,其人口规模与经济发展水平在苏中地区处于中游水平。该镇辖2个居委会和17个行政村,包括47个自然村、504个村民小组,镇区位于镇域中部偏东(图1的A村和M村附近),2000年合并了某邻近镇,并将其镇区改为居委会办事处。

2.3 研究方法

X镇的《镇村布局规划(2005-2020)》(以下简称“《规划》“)内容包括:人口和用地规模、村庄功能和布局、工业用地布局、复垦土地、开敞空间、公共服务设施建设、基础设施建设和实施措施等,其核心内容可归纳为三个方面,即镇村规模、迁村并点、镇村建设。本文即以此为实施评估框架,通过历史资料分析、村干部和村民访谈以及实地踏勘等形式,对三个方面做了实施前、规划和实施后的比较,并从村民和政府的双重视角探究了《规划》实施的机制及其制约因素②。

2.4 《规划》实施评估

2.4.1 镇村规模

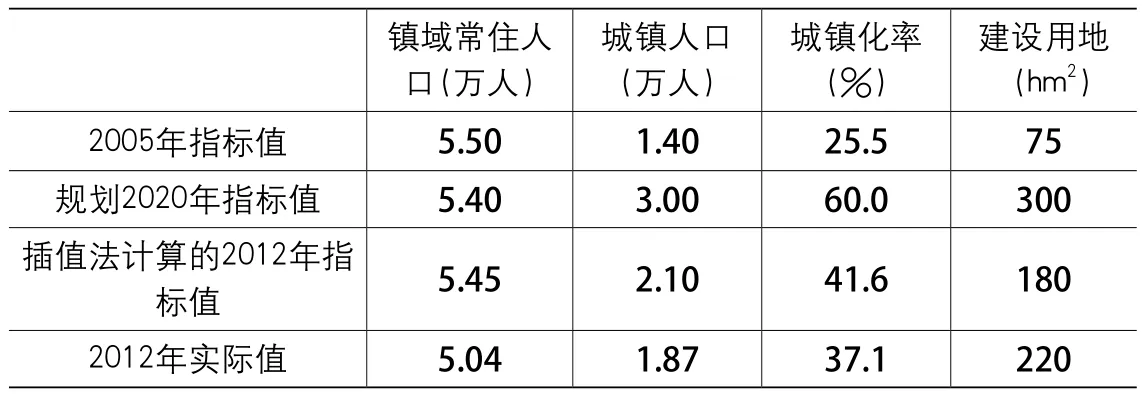

表1显示,与镇村规模相关的3项指标中,常住人口的减少大大快于规划预期,而城镇人口增加较为缓慢,低于预期;值得注意的是,城镇建设用地的增幅大大超出规划的预期。

2.4.2 迁村并点

《规划》对位于城镇规划建成区范围内的A行政村,实行“撤村建居”,人口全部并入镇区,用地逐步转变为城镇建设用地。规划对其他16个行政村,集中建设31个集中式农村居民点,平均各行政村1~3个,各居民点人口规模均在800~4000人之间。

图1 X镇镇村布局Fig.1 Layout Plan for Villages of X Town

表1 镇村规模的实际值与规划值比较Tab.1 Index comparison of village scale between the plan and its implementation

从实施情况来看,规划的31个集中居民点仅有4个得到部分实施,且建成规模远小于规划预测,选址也未完全按照《规划》实施。课题组深入走访了建成的4个居民点及相关的行政村,就集中居民点选址、规模、设施、经费来源、土地补偿等方面做了进一步访谈(表2)。4个集中居民点的平均户数为23户,平均人口为125人,户均建筑面积为218m2,政府总计投资1360万元。从规模来看,集中居民点尚不能有效提高公共设施服务效率;从住宅面积来看,新建住房普遍面积较大,与家庭结构日趋小型化的趋势相反;从政府投入来看,户均约15万元的投资对政府的财务压力较大。

4个居民点得以部分建成,(访谈得知)主要原因在于:空间区位的便利性(有3个位于集镇附近,另1个邻近重要公路)、村民对新建房有一定升值预期和方便使用镇区设施资源。

表2 集中居民点建成情况一览Tab.2 The implementation of the planned settlements

2.4.3 镇村建设

《规划》提出工业用地要集中布局。在该镇发展过程中虽然新增工业用地基本上都集聚到了镇区附近,但工业布局仍然较为零散,没有形成较为集中的工业园区,且工业企业与居住生活混杂,污染较为严重的某印染厂仍在运行。

《规划》提出至2020年复垦土地228.40hm2。因为集中居民点建设进程缓慢,实际复垦土地仅43.93hm2,与规划预期差距较大。

《规划》对道路建设、耕地保护、水系风貌、市政设施和公共设施等方面也提出了要求,实际执行情况较好:耕地面积没有减少,水系风貌得以保护,供电、电信、供水已经实现了全覆盖,农村社区公共服务中心、卫生室、文化站等公共设施基本得到落实;但污水搜集处理设施尚未覆盖到农村地区,环卫设施和服务有待提升,托儿所、老年活动中心和集贸市场等均未建设。

2.4.4 评估小结

总体而言,《规划》较好地指导了该镇的镇村建设,尤其基础设施建设方面成效显著。X镇因为有了《规划》,弥补了传统的“镇总体规划”中关于农村建设内容的不足,一定程度上也抑制了农村建设的无序蔓延,为今后的镇村土地集约利用奠定了基础。但也不可否认,迁村并点的规划设想与实际实施尚有很大差距,其中的原因可以从村民和政府两个层面来深入剖析。

3 从村民视角审视《规划》的实施机制:自下而上的动力有限

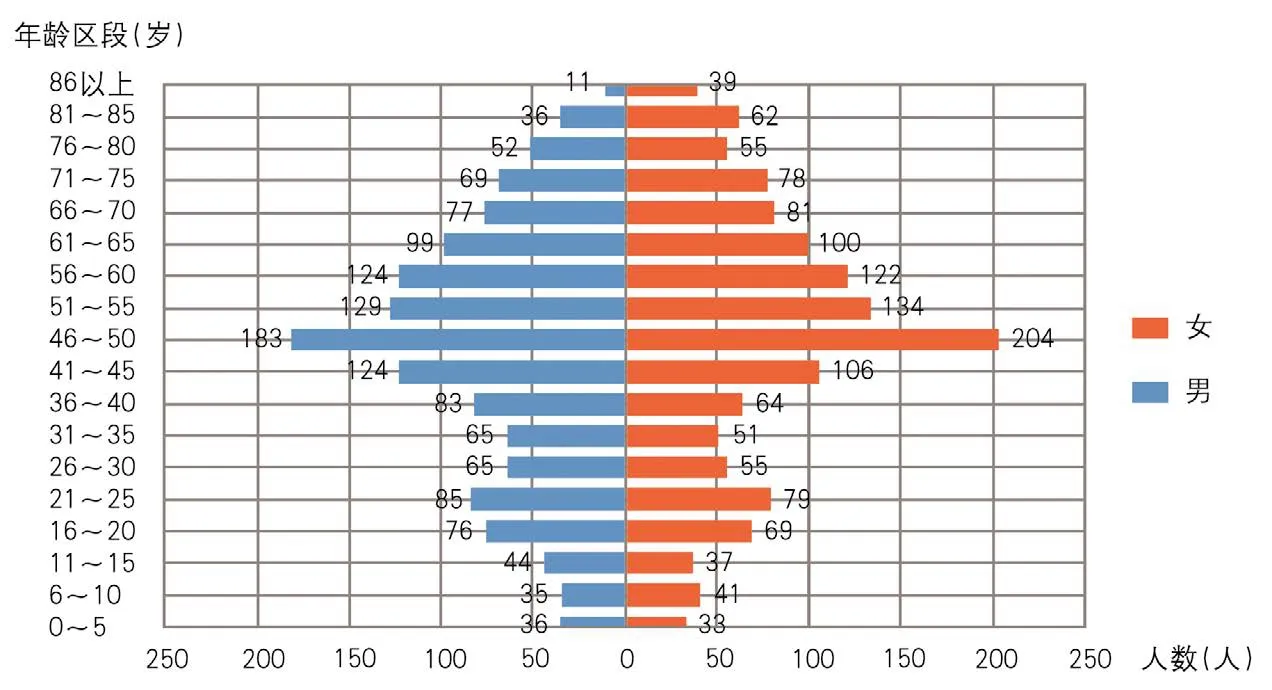

图2 案例镇G村人口年龄结构Fig.2 Demographic structure of G Village

《规划》实施,很重要的是迁村并点工作的落实。从X镇的实施情况看,该项内容实施的并不理想。《规划》虽然依据集中居住的原则设置了集中居民点,但《规划》本身仍然是一种“引导”行为,而非“强制”行为。因此,“集聚”仍然要基于自愿,村民“自下而上”的集中居住的动力是《规划》得以有效实施的关键。而(苏中地区)农村的现实情况是,自下而上的集中居住动力有限。

3.1 农村社区老龄化,村民迁居动力弱

X镇所在的苏中地区一直以来出生率就较低,自然增长率近年来始终为负,农村青壮年男性历来有着外出务工从事建筑行业的传统。X镇G村的全样本数据显示,人口百岁图已经呈现出倒金字塔形的趋势(图2),60岁以上人口比例达到27.1%(65岁以上为20.0%),60岁以上人口老少比更是达到了367.2%(65岁以上人口的老少比为271.0%)③,已经明显进入到了老龄社会。X镇的抽样调查显示,70%的农村家庭有外出务工人员。随着近年来农村常住人口的持续减少和户籍人口的大量流出,留守人口主要是老人和儿童,他们的(集中居住)迁居动力很弱。

3.2 本地建房高峰已过,农房翻建需求不大

X镇所在的苏中地区乡镇经济起步相对较早,1980年代开始就已经有大量的农村青年外出务工,使得农村家庭的收入得以较快提升。2012年农民人均纯收入为15224元,比江苏省平均水平高出25%。X镇农村翻建新房的高峰早在2000年左右就已基本结束,且大部分新建住房为砖混结构,坚固耐用,这也一定程度上降低了农民的迁居意愿。从案例镇2012年的新建住房统计情况来看,全镇18510户村民,全年翻新住宅的总计80户,占比0.4%[10],以该镇某村为例,全村1159户居民中已有1036户建设了两层及以上的楼房,2013年仅有1户翻建。如此“微小”的建房需求,难以推动集中居民点短期内形成规模。

3.3 集中居民点吸引力不足,村民认可度低

对于村民而言,搬迁是一件大事,即使有政府补贴,购置新居和装饰新居都是一笔不小的花费。迁居的选择很多,可以迁往县城,也可以迁往镇区。虽然规划的农村集中居民点规模普遍在800~4000人之间,但因为实施力度不大,建成规模很小,相应的配套设施较为有限。陆希刚基于对长三角地区农村的调查和文献分析归纳出,迁村并点的合理性主要是从政府角度出发的,而基层村民的认可度很低,农村居民对居住地选择的优先顺序依次是“本村—集镇—集中居民点”[3]。集中居民点在众多选择中,其相对吸引力非常有限。从已经实施的4个集中居民点来看,要么是位于镇区周边,要么是紧邻公路,这样的区位条件能够提升迁居居民的房产升值预期,也有利于共享镇区公共设施,尽管有这样的有利条件,其实施程度仍较低。其他区位的集中居民点,其吸引力更弱。所以,集中居民点的吸引力不足,使得大规模集聚村民定居难以实现。

3.4 本地农业结构偏向于精耕细作,需要空间的便利性

X镇所在地区人多地少,人均耕地面积仅1.14亩。集中居住后耕作半径势必要扩大,将从原先的不足500m扩展到最远约1000m。但是,当地的农业种植多为精细化生产,蔬菜和经济作物占比较大(劳动力消耗大),规模化的设施农业和现代农业还较少。由于青年大量外出务工,农业劳动力多为50岁以上中老年人。该镇某村2012年的农业劳动力调查显示,全村实际从事农业生产的劳动力平均年龄为63岁④。所以,当地的农业结构和老龄化特征使得农业生产者需要空间上的便利,这样集中居民点在公共服务上的便利性被耕作的不便性所抵消。

4 从政府角度再审视《规划》的实施:自上而下推力不足

制度约束、政府政策和资金的推动对于《规划》实施至关重要,尤其对于经济基础薄弱的地区。如果制度上的约束不能得以协调,如果没有政府政策的倾斜和资金的投入,镇村布局规划尤其是迁村并点工作很难得到全面实施。笔者在X镇的调查验证了上述判断。

4.1 土地的集体所有与规划的地域单元不一致

《规划》的地域单元是行政村或自然村,但根据《土地管理法》,集体土地所有权在村民小组(或生产队)一级,村民小组内土地公有,经公平分配,村民无偿获得土地使用权(包括宅基地的使用权),但是集中居民点的建设势必需要在各村民小组之间进行土地权属的重新划分,或者是进行土地权益的交换。因农村土地的质量和区位等微观差异性,仅凭友好协商,常常难以在所有小组成员间达成共识,这就可能会造成“看似合理的规划,难以具体实施操作”。张军民对山东兖州市“五村合一”规划实施的研究也表明,不同村庄居民的和谐共处需要很长的适应过程[6]。

4.2 集中居民点选址与相关规划冲突

土地利用规划一般定期修改,但与城、镇、乡规划一样,目前还无法进行实时动态更新。由于农村集中居民点量大面广,土地利用规划很难准确预测集中居民点的建设选址。如果严格按照土地利用规划的土地属性来选址,规避耕地,会经常与空间分析得出的最优选址相矛盾。X镇的《规划》中,部分农村集中居民点就位于了基本农田保护区或耕地范围内。在土地利用规划没有修改之前,镇政府即使默许该处集中建房,村民也无法办理产权证,且与国家法律相悖。因此,现有土地管理制度无形地对集中居民点的建设有一定的限制作用,这就需要镇村布局规划与相关规划充分协调。

4.3 编制主体与实施主体错位,财政资金支持难以持续

从各类规划的实施经验来看,实施主体的明确至关重要。由于编制主体和实施主体的错位,基层政府对规划实施的动力不足,而上级政府的财政支持又很难持续,这就导致了规划实施的困难。X镇的案例表明,《规划》编制的主体推进单位是省政府,具体落实编制是县或县级市政府,而实际执行却是镇(或乡)政府。部分得到实施的4个集中居民点主要得益于上级(县)市政府的政策和财政支持,随着资金支持的逐步撤出,后续的规划实施基本中断。

在部分建成的4个集中居民点中,A村规模最大、设施最全、后期纠纷最少、农民反响也最好,这与其当初土地流转时的赔偿机制有很大关系。该村集中搬迁居民的4万元/亩的土地补偿由市政府一次性支付,在建设之初就充分落实。而其他3个村则是由政府承诺,每年给予800元/亩补偿,持续20年;在实际操作中市级财政仅发放了一年,就将后期的财政负担转嫁至镇政府和村委会。这样的持续性的财政负担,对于并不富裕的镇村财政而言非常困难。政府无法持续负担相应的资金,集中居民点建设也就无力扩大、难以推广。

另外,集中居民点的房屋建设虽然大多采取农民自建或集资(委托)建设的方式,但周边道路、绿化、市政设施和小型公建的建设资金还是需要由镇政府或村集体承担。在当下镇级和村级财力有限、建设用地指标流转后返还金比例很小的情况下,这些配套建设经常难以实现,这也使得政府无力大范围推动集中居民点的建设。

4.4 集镇建设与集中居民点的博弈

以A村为例,在与村长的访谈中笔者获知,该村仍有不少建房需求,其中很大一部分需求是基于获利的预期,但A村并没有继续扩大建设规模。一方面是镇政府需要节省建设用地指标,用于集镇开发(尤其是工业项目);另一方面A村邻近镇区,过量的集中居民点建设会妨碍镇区的房地产市场、影响地价,进而影响镇财政收入。因此,从镇域格局来看,集中居民点的建设一定程度上会抑制集镇的建设规模。在没有诸如“新农村建设”或者“示范村建设“之类的政策驱动下,二者之间的博弈往往是集镇优先。

5 延伸讨论:与时俱进,提升农村人居环境

村民自下而上的动力有限和政府自上而下的推力不足,使得镇村布局规划的实施困难重重。尽管如此,土地集约利用、公共服务均等化、农村社区建设等依然是农村建设的核心议题。综合考量我国乡村规划体系不完善和内容不明晰的客观现实,笔者认为镇村布局规划的编制仍然是具有积极意义的,但镇村布局规划的主体内容需要与时俱进。实际上近几年以江苏省为代表的若干省份已经从过去简单的”迁村并点“的新农村建设模式,向环境整治、公共服务下乡、建设美丽乡村的方向转变,通过村容村貌和公共服务的改善,凝聚社区共识,重塑乡土活力,提升农村人居环境建设水平。

2014年3月《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》发布,明确提出“适应农村人口转移和村庄变化的新形势……按照发展中心村、保护特色村、整治空心村的要求,在尊重农民意愿的基础上,科学引导农村住宅和居民点建设,方便农民生产生活……加强农村基础设施和服务网络建设……加快农村社会事业发展……”以《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》为指引,镇村布局规划宜在以下几方面完善提升。

5.1 控制与引导相结合,逐步促进集中居住

在我国的经济发达地区,很多地方的农村住房已经在2000年前后进行了更新改造,比如长三角、珠三角和山东半岛等地。对于这类区域,大部分的农村住房条件已经达到甚至超过了小康水平,进一步改善的需求不大。以苏中地区为例,调查的村庄大部分家庭住房是砖混结构,人均住房面积超过了60m2,仅从面积标准上看,已经达到了发达国家标准。这样“优质”的住房,如果政府过度鼓励“复垦+集中居住”模式,可能不符合低碳发展的要求。而对于经济相对落后的村庄,其(大量)集中居住后的就业问题仍然是难点,比如课题组在浙江南部某地农村集中居民点的访谈显示,村民集中居住后的就业和收入来源问题一直困扰着地方政府。因此,从各方面综合考量,农村的集中居住宜采取控制和引导相结合的方式,一方面控制农村的住房新建活动,另一方面在县城或集镇以及部分交通等条件良好的村庄规划集中居民点,引导有实际需求、有建房意愿的村民在此迁居落户。通过若干年的努力,逐步实现农民的集中居住,实现集约利用土地的目标愿景。

另一方面,我国农村土地集约利用是长期的政策趋势。随着农村居民的老龄化,村民的宅基地、耕地和林地等势必要有退出机制。尽管按照《土地管理法》,农村集体土地届时应收回集体所有,但现实中因为“集体”这一概念的模糊,而导致具体的地权和物权处理矛盾重重。因为我国始于1950年代的农村土地制度改革至今已半个多世纪,过去由于农村家庭结构偏大的特点,这些矛盾尚可以在农村集体内部消化(主要通过家庭内部继承)。但现今随着城市化进程的深化,农村人口的快速流动,农村地权和物权的问题开始日渐凸显。2015年1月,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,在农村土地制度改革方面跨出了坚实的第一步。但也必须看到,中央在农村土地制度改革方面是比较谨慎的,这些改革均被严格限定在了有限的试点区域。《意见》对农民的宅基地流转方面仅仅限定在了“进城农民”范畴,至于宅基地如何流转则尚待试点区域进行探索。即使在一些试点城市(比如上海),宅基地流转方面的改革也是非常谨慎。

因此,“农民集中居住”虽然是早期镇村布局规划的核心内容,但在当下新型城镇化的新环境下,对于“集中居住”的认识也要与时俱进,要顺应农村发展的趋势,顺应经济社会转型的新趋势,控制和引导相结合,逐步推进。

5.2 因地制宜,强化农村公共服务

公共服务体系是乡村地区发展的核心议题。镇村布局规划宜强化对本地公共服务需求特点的研究,设计适合本地的公共服务体系。对于经济发展水平不同、民族风俗不同、地形不同的各类地区,应进行针对性的规划布局。

X镇的“公共设施向镇区集聚”的模式对平原地区有一定借鉴意义。X镇于2008年开始撤销农村小学,仅保留了镇中心小学。村小撤并实施多年后,课题组针对儿童上学的便利性和适应性问题,做了专门的访谈和问卷调查,结果表明75%的被访者明确表示已经适应了村小撤并;集中到镇区上学可以提高教学质量,并无不便。X镇镇区到达所有行政村的道路均已硬化,最远的自然村到达镇区也不超过5km(电瓶车15分钟路程),这样的出行距离对于村民共享集镇设施而言,是基本可以接受的。除了小学以外,医院、体育场、菜场和文化娱乐设施也可以实现镇区建设、农村共享。

但是X镇模式对于山区村而言可能就不合适,尤其对于生产和生活设施建设仍然滞后的贫困山区,其交通不便、道路硬化率低,农户的经济收入中农业仍然占主体。笔者于2015年8-9月份完成的云南、青海等地的农村调查显示,过度撤并小学和其他设施会极大地影响农民的生产和生活,在一些极度落后地区甚至导致适龄儿童被迫辍学[11]。有研究表明,中心村的迁并模式对于公共设施的配置是不经济的[12]。

因此,在不同地区,镇村布局规划要根据当地不同的发展条件、发展特点,因地制宜布局相应公共设施和提供公共服务。

5.3 重视环境整治,完善相关机制

源于过去对农村发展的忽视,(部分地区)农村人居环境建设严重滞后,问题日益突出。其中,环境卫生、垃圾收集和清运、沟渠污染等是乡村环境的普遍问题。而当下的镇村布局规划普遍重视空间安排,一定程度上忽视了环境问题。笔者在2015年11月完成的13省480村调查显示,农村环境整治已经刻不容缓。农村河道污染、垃圾污染等已经严重影响了农村人居环境水平。但是,目前我国地方公共财政预算中,尚没有专项的资金来保障农村的环境卫生工作,也没有相应的机制来确保农村人居环境建设工作的推进。实际上,与“推进农民集中居住”政策的经济成本相比,农村环境综合整治的成本更低,见效更快⑤,宜在镇村布局规划中予以充分重视,并强化实施机制。

5.4 发掘村庄的内生动力,资金与政策引导并行

从X镇的实践经验来看,较为成功的几个集中居民点均极大地依赖于上级政府(尤其是省级)的资金投入与大力推进;反观全国,近年来影响范围较广的一些“新农村”、“美丽乡村”示范点也同样建立在“自上而下”行政力的强劲推动下。这些村庄的确实现了预期的土地集约、设施高效、环境美丽等规划目标,也起到了带动和鼓舞的积极作用,但其成本投入却是巨大的。在资源有限的前提下,这些示范村推广和复制的难度很大。

要实现村庄人居环境的全面改善,短期内必然不可能完全依靠政府的转移支付,如何发掘村庄优势、寻找其“自下而上”的发展意愿和动力是首先应当思考并探索解决的问题。要充分重视村庄能人的作用,以提高能人的技能和社会资本为突破口,影响和带动村民致富。在此基础上,政府通过相应的政策和资金的扶持为村庄注入可持续、良性的自身发展动力。因此,镇村布局规划宜在规划实施动力方面做出更进一步的谋划。

5.5 顺应城乡关系的新变化,研究多元城镇化模式

在农村土地制度改革和农地确权的背景下,农村与城市的关系也在发生变化。过去农民流出农村的机会成本几乎为零,现在农民的农村资产逐步清晰,农村的人居环境在加速改善,农村的综合吸引力在增强,城乡关系在发生新的变化。反映在城镇化意愿上就是,如今的农民(尤其在发达地区)普遍不愿意离开农村进城定居。在2015年11月份完成的全国13省480村7578户的农村调查中[11],被访农民有72%明确表示农村是他们的理想居住地,剩余28%有城镇化潜力的这部分人口,如果再考虑到其定居城市的能力约束的话,真正可能完成城镇化的估计最多也就10%~15%左右。当然,这个数据所反映的仅仅是留守人口,针对这部分人口的城镇化可能是就地城镇化(集镇、县城)为主。而另外一部分在农村逐步成长起来的年轻人口也会有分化,绝大部分人会选择进城工作生活。参考国际经验(笔者在日本和韩国的考察),也将有一部分人受到“乡愁”和“逃离大都市”等思想的影响,选择回乡定居。这样多元的城镇化选择将在未来的中国城乡关系中扮演重要角色。镇村布局规划是法定规划体系外比较灵活的一种新规划类型,可以对此展开深入的研究和探索。

6 结语

在城乡统筹的时代背景下,“城市规划”正在向“城乡规划”转变。江苏省在镇村布局规划方面的率先实践为全国的新农村建设和乡村规划编制提供了很好的经验,因为有了规划的引导,经过多年的实践,江苏省全面实现了农村道路、供水、供电、电话等基础设施的全覆盖;因为有了规划的控制,农村曾经的无序建设得到了一定抑制,为后续的土地集约利用打下了基础,减少了阻力。虽然由于当时条件的制约,迁村并点规划实施程度不高,但既有的案例经验和实施评估为今后进一步完善相关工作提供了讨论的平台。

在我国城镇化从关注数量增长向重视质量提升的转型发展阶段,农村发展和乡村规划是一项重大的研究课题。对苏中案例镇的研究为更加深入地理解乡村规划的实施机制提供了有益的启示。但也要看到,镇村布局规划仍然游离于法定规划体系之外,如何理顺其与镇总体规划及乡规划和村庄规划的关系,仍然需要进一步讨论研究。在没有厘清乡村规划的编制体系、编制内容等之前,镇村布局规划仍将继续存在,但其将不再仅仅局限于当初的“迁村并点”。比如广州市的村庄布局规划实践表明,其可以作为法定的总体规划与村庄规划之间的衔接,作为乡村地区实现三规合一的桥梁[13]。上海市嘉定区的镇村布局规划实践表明,镇村布局规划实际上是当下城乡规划体系不健全的一种无奈选择,是政府对农村地区管控的有力工具,也是提升农村人居环境的纲领性文件⑥。综合考虑当下我国乡村及乡村规划的实际发展阶段,镇村布局规划在一定阶段内仍将继续存在,其可能将承担指导农村地区建设发展的重任,其编制的目标可能不仅仅是集约利用土地,而是需要拓展到“改善农村人居环境”⑦、“促进农村生产、生活、生态的有机统一”上。

(感谢匿名审稿人对本文提出的宝贵意见,感谢同济大学赵民教授、郝晋伟博士、黎威研究生对乡村调查工作的支持,感谢庄淑亭编辑的工作。)

注释(Notes)

① 2005年4月,江苏省人民政府办公厅印发了《关于做好全省镇村布局规划编制工作的通知》(苏政办发[2005]29号),明确了镇村布局规划编制工作的指导思想、目标任务、基本要求、进度质量要求。

② 需要指出的是,该《规划》并没有明确近期建设期限和实施时序,故2012年的对应指标采用插值法计算,得到相应的指标值。

③ 按照联合国标准,65岁以上人口超过7%,老少比超过30%,意味着人口结构进入老龄化阶段。

④ 这种现象有一定的普遍性,刘保亮和李京生对上海郊区农村的调查显示,某村从事农业生产的人口,其平均年龄是61.4岁。笔者在皖北地区的访谈,情况也是如此。

⑤ 2013年江苏省的农村工作重点已经从“迁村并点”工作转向了“农村环境综合整治”。

⑥ 笔者在2014年有幸参加了《嘉定区镇村布局规划》的评审,时任主要领导如是说。2016年上海市基本完成了全市郊区村庄布点规划的全覆盖,但其内容与2014年嘉定区村庄布点规划内容不同,本次全覆盖的村庄布点规划的核心内容是将全市郊区的村庄划分为保护村、保留村和撤并村。抑或可以说,上海市的“村庄布点规划”也是乡村规划体系缺位下的一种无奈选择。笔者时任上海市规土局村镇处挂职副处长。

⑦ 2015年住建部发布的《关于改革创新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见》提出了一种新的规划类型“县域乡村建设规划”,其强调规划的建设实施,重视多部门合作和多规合一,关注资源的整合,强调切实改善农村人居环境;似可认为是当下阶段乡村规划实践的最新探索,但其最大的难点可能是在法理关系的理顺和规划深度上。

References)

1 何灵聪. 城乡统筹视角下的我国镇村体系规划进展与展望[J]. 规划师,2012(5):5-9.HE Lingcong. Town and Village System Planning Practice and Prospect from Urban Rural Integrate Development Viewpoint[J]. Planners,2012(5): 5-9.

2 刘保亮,李京生. 迁村并点的问题研究[J]. 小城镇建设,2001(6):54-55.LIU Baoliang,LI Jingsheng. Research on the Issue of Village Relocation and Consolidation[J].Development of Small Cities & Towns,2001(6): 54-55.

3 陆希刚. 从农村居民意愿看“迁村并点”中的利益博弈[J]. 城市规划学刊,2008(2):45-48.LU Xigang. Interest Game Village Relocation and Combination:A Study Based on Questionnaire Surveys to Villagers[J].Urban Planning Forum,2008(2):45-48.

4 徐东云. 浅析村镇建设中迁村并点的阻力[J]. 中国城市经济,2012(2):282,285.XU Dongyun. Analysis on the Resistance of Village Relocation and Consolidation in Villages and Towns Construction[J].China Urban Economy,2012(2):282,285.

5 陈有川,李剑波,张军民,等. 城镇化导向下的县(市)域村庄布点规划方法探索——以胶南市为例[J]. 山东建筑大学学报,2009(3):207-211.CHEN Youchuan,LI Jianbo,ZHANG Junmin,et al.Discussion on the Planning Method of Site Layout for Villages in County (or City) Region Under the Background of Urbanization: A Case Study of Jiaonan City[J]. Journal of Shandong Jianzhu University,2009(3): 207-211.

6 张军民. “迁村并点”的调查与分析[J]. 中国农村经济,2003(8):57-62.ZHANG Junmin. Investigation and Analysis of “Village Relocation and Consolidation”[J]. Chinese Rural Economy,2003(8): 57-62.

7 张军民,冀晶娟. “迁村并点”实施成效及其思考——以山东省兖州市新兖镇寨子片区为例[J]. 乡镇经济,2009(4):9-12.ZHANG Junmin,JI Jingjuan. The Effects of the Villages’ Relocation and Annexation and Relevant Considerations:Zhaizi District,Xinyan Town,Yanzhou City,Shandong Province as an Example[J]. Rural Economy,2009(4): 9-12.

8 丁琼,丁爱顺. 村庄布局规划中“迁村并点”实施困境的探讨[J]. 小城镇建设,2008(10):51-55.DING Qiong,DING Aishun. Discussion on the Dilemma of Village Relocation and Consolidation in Village Planning[J].Development of Small Cities & Towns,2008(10):51-55.

9 蔡欣. 镇村布局规划初探[J]. 江苏城市规划,2006(2):34-37.CAI Xin. Preliminary Study on Town and Village Layout Plan[J]. Jiangsu Urban Planning,2006(2):34-37.

10 某市农村社会经济调查队. 希望的田野——某市农村经济概览[Z]. 2011.Municipal Rural Socio-Economic Investigation Team.The Fields of Hope:A Survey of Rural Economy in a City[Z]. 2011.

11 张立. 中国乡村调查2015[C].贵阳:2015中国城市规划年会专题会议十三:乡村规划——地方实践探索与创新,2015.ZHANG Li. A Rural Survey of China in 2015[C].Guiyang: An Invited Presentation of Sub-Forum Thirteen in Annual Conference of China Urban Planning 2015: Rural Planning: Local Practice Exploration and Innovation,2015.

12 王颖,姜骏骅,张凌,等. 上海浦东孙桥镇迁村并点过程与模式考察[J]. 规划师,2001(1):26-29.WANG Ying, JIANG Junhua, ZHANG Ling, et al.Investigation on Annexation of Villages[J].Planners,2001(1):26-29.

13 叶裕民,彭海峰. 广州市面向实施的村庄规划编制实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.YE Yumin,PENG Haifeng. Practice of Implementation:Oriented Village Planning in Guangzhou City[M]. Beijing:China Architecture & Building Press,2015.

——基于长寿区农村集中居民点建设现状调研