高速铁路桩网复合地基加筋垫层刺入变形研究

李泰灃,蔡德钩,张千里,陈 锋

(1.中国铁道科学研究院,北京 100081;2.中国铁道科学研究院 铁道建筑研究所,北京 100081)

模型试验是研究桩网复合地基的重要手段之一,主要分为足尺试验和缩尺试验。足尺试验一般为工程现场试验,存在试验时间长、消耗人力物力大、施工现场条件复杂、试验可重复性差等不利条件,故多为验证性试验。相较而言,室内缩尺模型试验的可操控性强,当研究多种因素相互影响的复杂对象时,易于控制其他试验条件不变集中研究其中一项因素,从而揭示工程问题的本质。本文拟采用室内缩尺模型试验来研究桩网复合地基加筋垫层荷载传递与变形特性。

本次模型试验通过模拟桩承地基在路堤填土荷载下的受力工作特性,研究桩网复合地基加筋垫层及土工格栅受力变形规律。共采用16根模型桩,周围12根桩为对比桩,主要考虑中间4根桩的受力变形及格栅应变情况。通过研究桩网复合地基加筋垫层的受力机理以及桩体上穿变形,对现有设计、计算公式提出指导性建议。

1 试验装置及量测设备

1)试验装置。试验装置如图1所示,主要由亚克力板围成的模型槽壁、支撑平台、底座组成。

图1 试验装置示意(单位:cm)

图2 底板和槽箱实物照片

2)模型箱。模型箱由多个槽箱拼接而成。槽箱平面净空尺寸为1.07 m×1.07 m(见图2),共有5个,每个槽箱高度为0.5 m,均为加肋框架和亚克力板组合而成,亚克力板厚15 cm。在每个槽箱外侧采用宽40 cm、厚20 cm钢管进行加固,并对模型亚克力槽壁的内侧进行光滑处理,以减小路堤填料与模型槽箱之间的摩擦作用。

3)加载板。为方便对模拟路基施加荷载,试验设计了由模拟路基、加载板、加载砝码构成的加载系统。加载板置于路基顶面,设置模拟路基的高度应超出成拱高度,以充分体现土拱现象的影响。为便于吊装安放加载板,加载板的尺寸略小于模型槽净空尺寸,加载板尺寸为1.0 m×1.0 m×0.01 m,按照图3所示进行切割。

图3 加载板俯视图(单位:cm)

4)量测设备。试验量测设备主要包括压力分布传感器和电阻式应变片,并对所有测量设备的准确性、灵敏度、耐久性及稳定性进行了相关调研,选取国内外优质厂商的测量设备,保证室内模型试验的准确性。

5)试验材料。本次模型试验中主要用到的试验材料包括模型桩、碎石、土工格栅、路堤填料等。主要试验材料见表1。

表1 主要试验材料

6)模型桩。由量纲分析可知,试验材料的变形模量应与工程实际相同,考虑到试验内容及可操作性,选取PVC管中弹性模量较大的硬聚氯乙烯管作为制作模型桩的材料,桩端均用塑料薄片封死。

7)加筋垫层碎石。在上部荷载作用下,碎石填料能够通过其细部颗粒之间的咬合和摩擦作用,与垫层当中的土工织物协调变形,调节复合地基桩土分担的应力。本次试验采用干净碎石作为垫层填料的用料,碎石级配最大粒径不超过20 mm,自然级配,并在垫层和地基面填土中间铺设一层细砂,在保证地基面受力均匀的同时可以防止碎石嵌入土中。

8)路堤填料。路堤填料采用干净的河砂,共1.0 m3,其物理力学指标见表2。

表2 路堤填料物理力学指标

2 桩网复合地基加筋垫层格栅应变

应变片布置情况见表3,图1(b)中标出了各应变片的平面位置。上层格栅所处位置为中间一排桩桩顶正上方,主要测量在竖向荷载作用下桩头连线及相应桩间土所处位置处格栅应变情况;下层格栅主要测量模型中轴线,即相邻两列桩之间桩间土上方格栅的应变情况。

表3 应变片布置

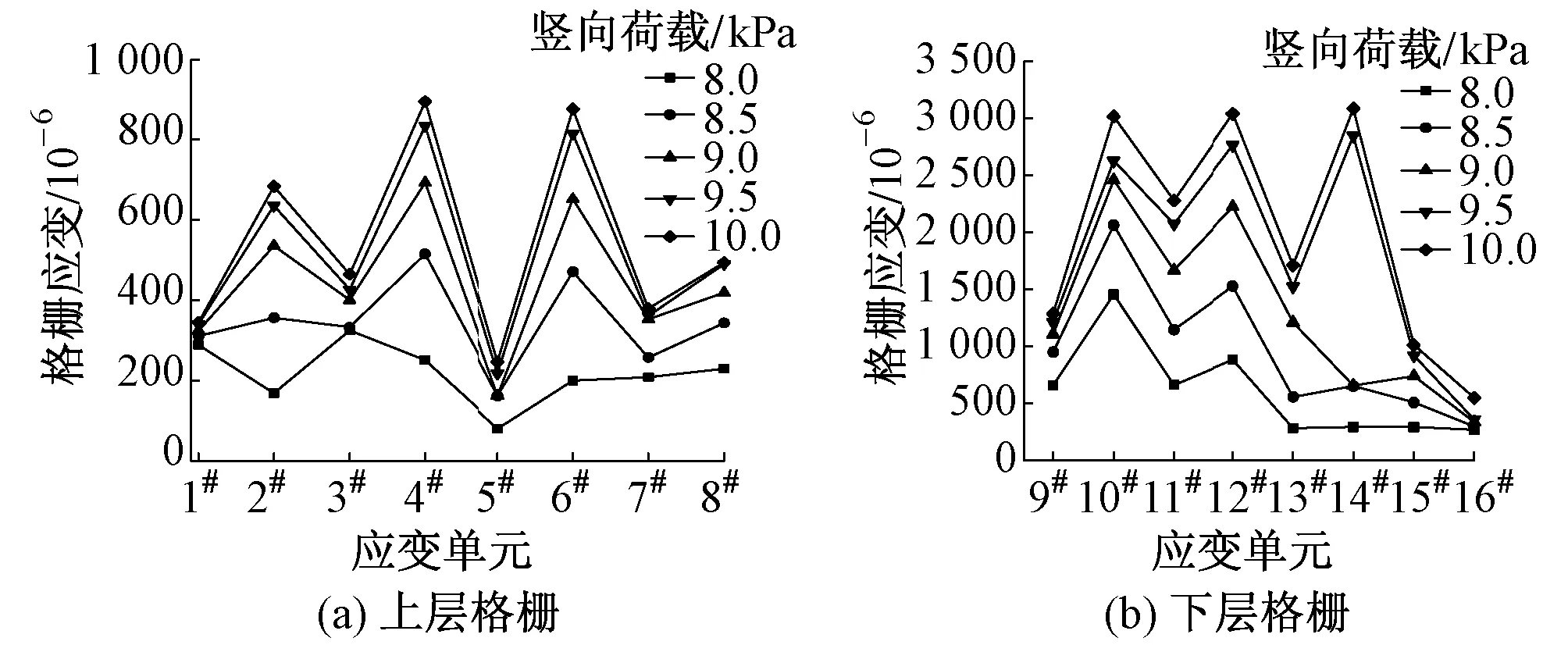

2.1 应变分布规律

上层格栅在竖向荷载作用下8个应变片所记录的格栅应变见图4。2#,4#,6#,8#应变片刚好位于一排4根桩的桩顶附近。1#,3#,5#,7#应变片对应桩间土。桩顶处格栅应变较桩间土格栅应变偏大,且存在明显的应力集中现象。其中4#,6#应变片所示为中间2根桩桩顶处的应变,较2#,8#应变略大。这是由于模型的边界效应所致。需要注意的是,5#应变片刚好位于中心4根桩桩间土处,此处应变最小。

图4 上层格栅应变情况

同一筋材上层格栅的应变分布情况见图5(a),下层格栅应变见图5(b)。下层格栅存在一定程度的边界效应,但不如上层格栅明显。其中11#,13#,15#为桩底平面2桩中心处桩间土格栅应变情况。需要指出的是10#,12#,14#为4根桩中心处桩间土处格栅应变情况,较2根桩中心处桩间土处应变略大,见图6。

图5 格栅应变分布

图6 下层格栅应变情况

2.2 应变传递情况

从图7可以看出下层格栅的应变较上层格栅有了明显增加,增幅为2~4倍,但分布规律基本一致,桩头处的应变明显大于桩间土处的应变。可基本得出桩网复合地基加筋垫层应变传递的一般规律:桩头上穿的影响范围为桩径的2.0~2.5倍。因本次试验采用无桩帽的桩体,桩径为7.5 cm,垫层厚度为6.0 cm,2倍桩径影响范围为桩头上部15 cm处。假定竖向应力随深度呈线性衰减,垫层上部的作用力刚好为垫层下部作用力的1/3左右。

图7 应变传递规律

3 桩网复合地基荷载特征

图8为桩顶压力分布。左侧2根桩从上至下分别为A1,A2,右侧2根桩分别为B1,B2。这4根桩位于整体16根桩的右下处,其中桩A1为4根中心桩的右下桩。本次模型试验桩顶铺设一块50 cm×50 cm的压力分布传感器,刚好涵盖右下角4根桩的面积,用于测量4根桩桩顶应力及桩间土竖向应力。与前文应变片的编号方式不同,每片压力分布传感器具有32×32个有效压力识别单元,每个截面均有32个传感单元,分别编号为1#~32#。

图8 桩顶压力分布

3.1 A-A截面(桩A1,A2中心连线)

图9 A-A截面压力分布情况

图9所示为A-A截面的压力分布情况,可见A1桩顶处的竖向压力要大于A2桩顶。这主要是由于模型箱四周的边界效应所致。对于单桩来说,其压力分布曲线呈现“M”形分布,对于桩网复合地基来说,加筋垫层的失效主要是由于土工格栅变形过大,且最大应变处不是位于桩顶正上方和桩间土,而是位于桩头边缘0.50~0.75倍桩径处,大部分情况是由于桩体上刺所引起的类剪切破坏,并伴随一定程度的拉伸破坏。

当填土达到临界高度后,继续增加上覆荷载,仅对桩顶处的竖向应力起作用,而对桩间土的竖向应力无明显影响。这是由于当填土高度达到成拱高度后,相对稳定的土拱效应会将路基上部荷载有效地传递到桩顶处,桩间土承担的竖向荷载基本处于一个相对稳定的状态,除非较大的上部荷载,尤其是较大频率和振幅的动荷载将原本稳定的土拱结构破坏。

5#,9#为A1桩头边缘位置传感器单元,22#,26#为A2桩头边缘位置传感器单元。5#传感器单元对上部荷载的增幅最为敏感,因为此处最靠近模型中心,应力集中现象较为明显,边界效应较为薄弱。

3.2 B-B截面(桩B1,B2中心连线)

B-B截面传感器单元所受竖向压力与竖向荷载的关系见图10。5#,9#为B1桩头边缘位置传感器单元,22#,26#为B2桩头边缘位置传感器单元。同A-A截面类似,B-B截面也存在一定的边界效应,B1桩顶位置处的竖向应力比B2桩顶处略大,因为虽同属于边界桩,但B2为16根桩右下角的角桩,同时受到来自2个边界的影响,因此竖向压力略小。对比A2,B1桩顶位置处压力分布,可以发现在同等竖向荷载条件下,其最大压力值均在5~6 kPa左右,压力分布规律均呈现“M”形分布,但较中心桩压力分布形态略不明显。

图10 B-B截面压力分布情况

4 结论

1)设计了能够准确反映桩网复合地基各部位受力变形特性的室内缩尺试验,对桩网复合地基加筋垫层受力变形和荷载传递规律有了进一步的认识。基于压力分布传感器的测试优势,首次探明了加筋垫层和桩-土接触界面的压力分布情况,为现有理论及计算方法的优化提供数据支撑。

2)通过试验获得了桩网复合地基应变传递的规律,桩端竖向应力集中现象明显,桩端竖向应力即桩头上穿的影响范围为桩径的2.0~2.5倍,且格栅应变呈现“M”形分布。

3)由试验发现在上部荷载作用下,桩端平面压力分布基本呈现三角形形态。可将现有路基垫层上部结构细分为局部应力集中区和应力均布区2部分。这加深了对桩端应力分布的认识。

[1]周镜,叶阳升,蔡德钩.国外加筋垫层桩支承路基计算方法分析[J].中国铁道科学,2007,28(2):1-6.

[2]蔡德钩,杨国涛,叶阳升,等.高速铁路桩网结构加筋网垫受力计算方法[J].中国铁道科学,2013,34(5):1-5.

[3]蔡德钩,闫宏业,叶阳升,等.桩网支承路基结构中土拱效应及网垫受力的模型试验研究[J].铁道学报,2011,33(11):85-92.

[4]蔡德钩,叶阳升,张千里,等.桩网支承路基受力及加筋网垫变形现场试验研究[J].中国铁道科学,2009,30(5):1-8.

[5]蔡德钩,叶阳升,闫宏业,等.桩网支承路基力学性能数值分析[J].中国铁道科学,2010,31(3):1-8.

[6]叶阳升,蔡德钩,闫宏业,等.桩网支承路基结构的模型试验方法[J].铁道建筑,2009,49(7):40-43.

[7]蔡德钩.加筋网垫在桩网结构路基中的计算方法研究[D].北京:中国铁道科学研究院,2010.

[8]李泰灃,叶阳升,张千里,等.高速铁路桩网结构加筋垫层变形影响因素研究[J].铁道建筑,2017,57(1):40-43.

[9]蔡德钩,闫宏业,董亮,等.不同垫层结构形式复合地基的数值分析[J].铁道建筑,2008,48(1):48-52.