职业生涯规划课程对中职生职业生涯成熟度的影响

计伟红

〔摘要〕职业成熟度是指个体在完成与其年龄相应的职业生涯发展任务上的心理准备程度。职业成熟度愈高,获得职业生涯成功的可能性愈高。中等职业教育德育课改将《职业生涯规划》作为德育第一学期的必修课程。本研究通过对257名学生学期初和学期末两次职业成熟度调查对比发现,中职生的职业成熟度处于中等水平,仅仅靠一门职业生涯规划课程不能显著提高学生的职业成熟度,但是能帮助其了解所学专业、相关职业群、职业对个体素质要求等相关信息,能提高学生的生涯规划意识,提高学生职业选择主动性和对自身条件的评估能力。研究结果提示教育工作者需要统筹规划系统性的生涯教育模式。

〔关键词〕职业成熟度;中职生;职业生涯规划课程

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)06-0010-05

职业成熟度是指个体在完成与其年龄相应的职业生涯发展任务上的心理准备程度。职业成熟度愈高,生涯规划和执行能力愈强,愈能够做出最适当的职业选择,获得职业生涯成功的可能性愈高。因此,提高中职生职业成熟度对其三年后踏上工作岗位极其重要。2009年,中等职业教育德育课改将职业生涯规划[1]纳入教学计划中,并将其作为德育第一学期的必修课程。本研究旨在了解作为德育课程的职业生涯规划对中职学生职业成熟度的效用程度,藉此给职业生涯规划教育和服务工作提供参考依据。

一、对象与方法

(一)对象

本研究以杭州市人民职业学校高一学生为研究对象,包含了学前教育、会展、礼仪、文秘、文化艺术、航空服务等专业。本研究分别在新生入学初和第一学期末(经过一学期职业生涯规划课学习后)施测。在新生入学第一周发放问卷302份,回收问卷286份,回收率为94.70%。新生第一学期期末发放问卷308份,回收问卷282份,回收率为93.37%。最后得到有效配对问卷257份,其中男生12份,占4.7%,女生245份,占95.3%。由于我校专业的特殊性,男女比例差距悬殊,因此在统计中,不进行男女差异的比较。

(二)研究工具

本研究采用中国台湾孙仲山等的职业成熟度问卷[2]作为研究工具。量表共51项题目,分为信息应用、职业认知、自我认知、个人调试、职业态度、价值观念、职业选择、条件评估八个维度,以Likert5点量表方式作答。该问卷具有良好的信效度,可以作为测量工具。

(三)数据处理

采用SPSS20.0对数据进行描述性统计,配对样本T检验等统计分析。

二、结果

(一)样本专业选择情况

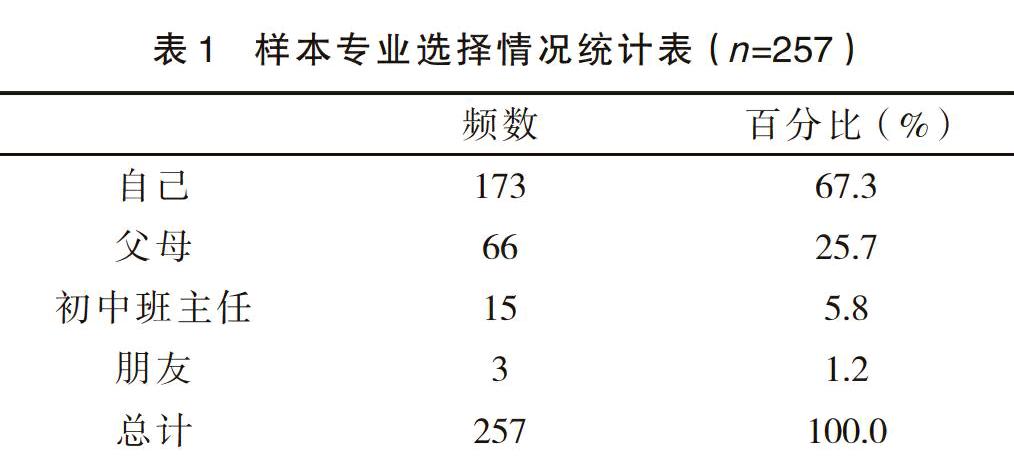

本研究对新生入学专业选择情况进行了调查(见表1),大部分学生(67.3%)是由自己作出专业选择的決定,25.7%的学生是由父母选择专业,5.8%和1.2%的学生听取了初中班主任和朋友的意见。

(二)样本获取职业生涯规划信息的情况

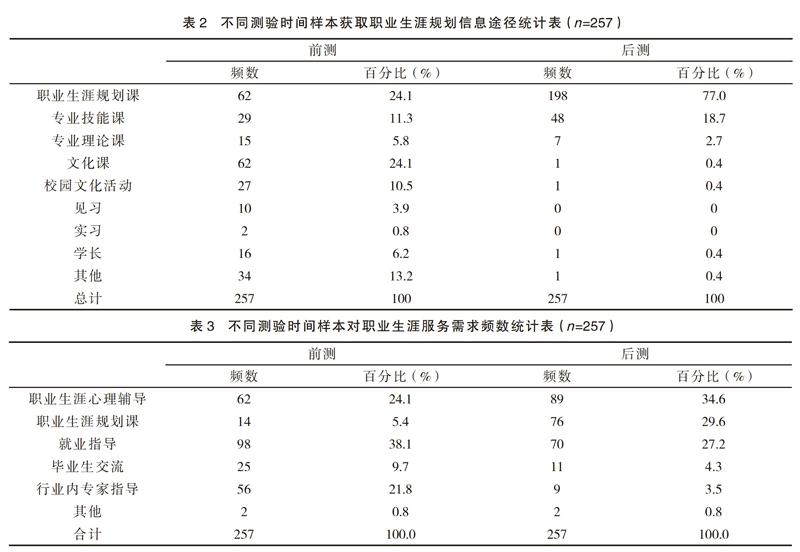

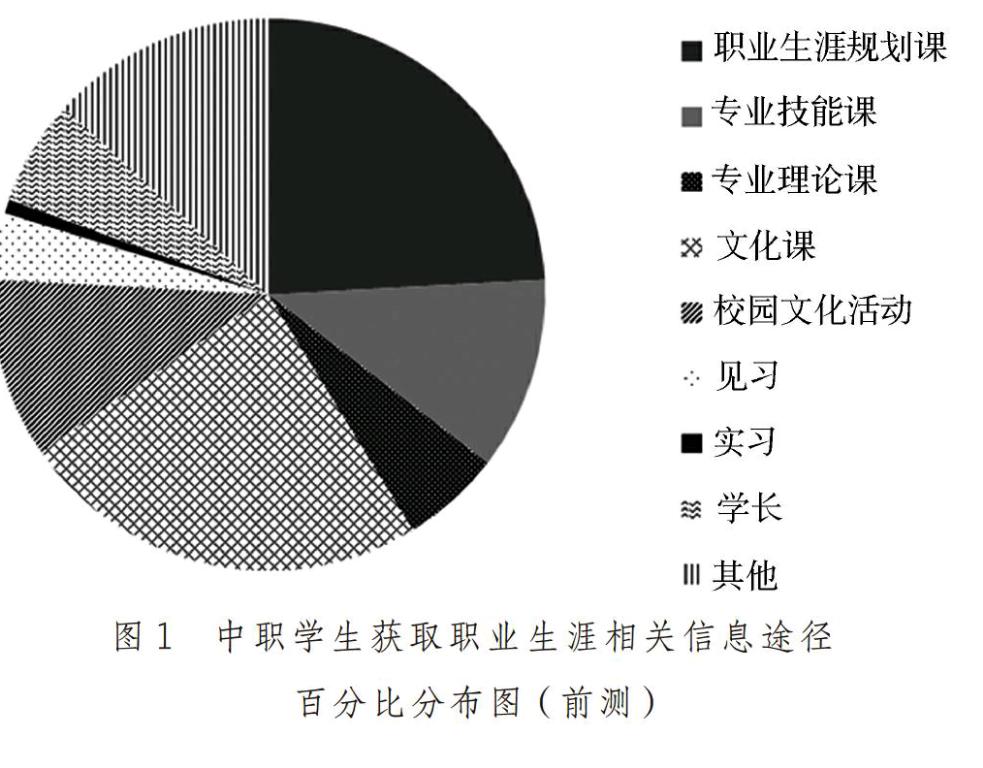

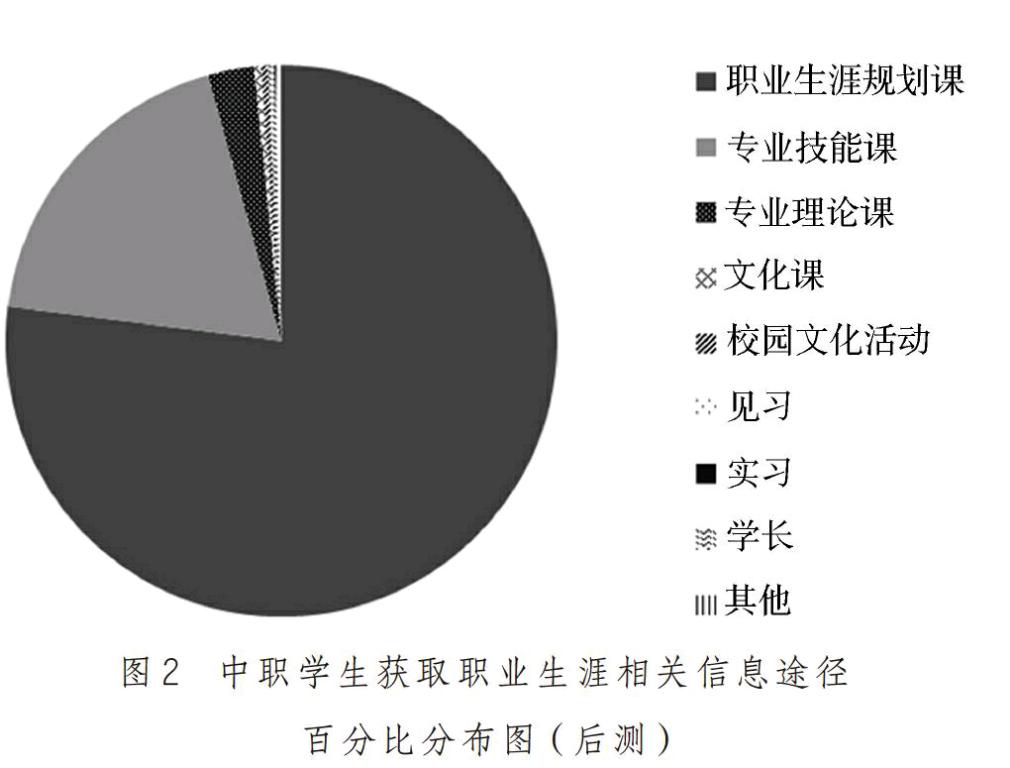

本研究在学期初(开学第一周)和学期末两次调查了获取生涯规划信息的途径(如表2、图1、图2)。开学初学生主要从职业生涯规划课、文化课以及其他途径来获取职业生涯相关的信息,其他途径主要是网络、媒体等。期末时,职业生涯规划课成了最主要的途径,占77%,而专业技能课的比例也有所增强,占18.7%,其他所有的途径总和都不到5%。

(三)样本职业生涯服务需求情况

本研究两次调查学生对职业生涯服务的需求(如表3)。学期初,学生的需求依次为就业指导(38.1%)、职业生涯心理辅导(24.1%)、行业内专家指导(21.8%)、毕业生交流(9.7%)、职业生涯规划课(5.4%)和其他(0.8%)。而学期末,学生的需求则发生了变化,学生最大的需求变成了职业生涯心理辅导(34.6%)。虽然经过一个学期职业生涯规划课的学习,对职业生涯规划课的需求比例反而提高了,达到29.6%。学生对就业指导的需求有所下降,但仍然有27.2%。学生对行业内专家指导的需求比例则下降最多,只有3.5%。

(四)样本成熟度情况

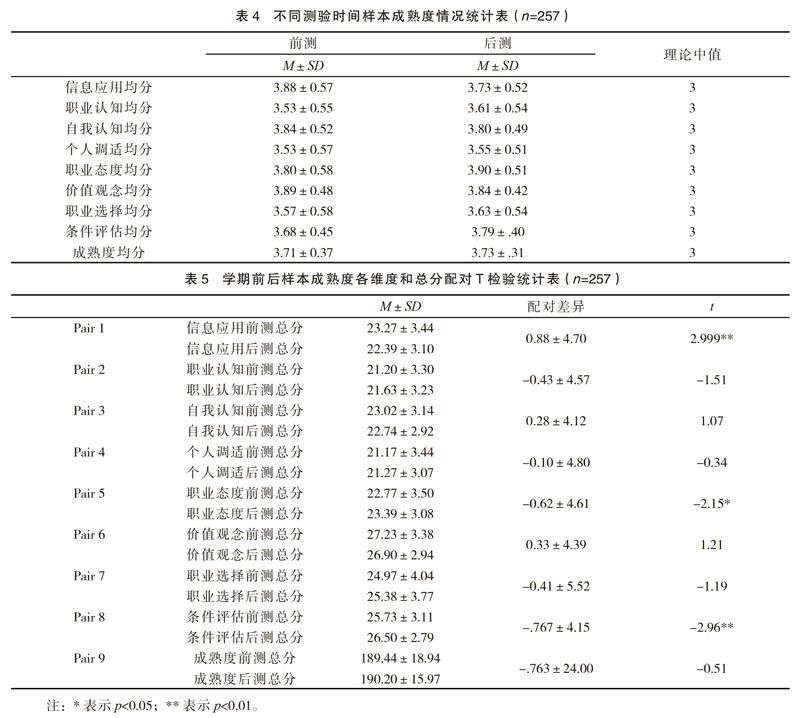

表4呈现的是不同测验时间样本的职业生涯成熟度情况,学期初和学期末学生的成熟度情况。无论是前测还是后测,信息应用等8个维度以及成熟度均分都在3.5~4分之间,说明样本生涯成熟度中等水平。从初步的数据看,信息应用、自我认知和价值观念三个维度,前测分数反而高于后测分数。

(五)样本学期前后职业成熟度差异比较

本研究对样本学期前后成熟度的差异进行比较,通过表5可以发现,“信息应用”的前后测具有极其显著性差异,且前测分数高于后测。职业态度和条件评估两个维度的后测分数显著高于前测。虽然自我认知和价值观念前测分数高于后测,但未达到显著性水平。职业认知、个人调适和职业选择以及成熟度总分后测分数高于前测,但也没有显著差异。

三、结果分析

通过数据分析,本研究得出以下结论:

(1)大部分学生(67.3%)是由自己作出专业选择的决定,25.7%的学生是由父母选择专业,5.8%和1.2%的学生听取了初中班主任和朋友的意见。endprint

(2)学生入学初和一学期后获取职业生涯规划的途径发生了明显的变化。开学初学生主要从职业生涯规划课(24.1%)和文化课(24.1%)以及网络、媒体等其他(13.2%)媒介获取。期末时,职业生涯规划课成了最主要的途径,占77%,而专业技能课的比例也有所增强,占18.7%,其他所有的途径总和都不到5%。

(3)学生入学初和一学期后对职业生涯服务的需求也发生了显著的变化。学期初,学生的需求主要为就业指导(38.1%)、职业生涯心理辅导(24.1%)、行业内专家指导(21.8%)。而学期末学生最大的需求变成了职业生涯心理辅导(34.6%),职业生涯规划课(28.6%)和就业指导(27.2%)。学生对行业内专家指导的需求比例则下降最多,只有3.5%。

(4)学生在职业生涯规划课程学习前后职业成熟度均为中等水平,且总分没有显著性差异,这说明职业生涯规划课程的学习对提高学生职业成熟度没有显著的影响。

(5)样本在信息应用、自我认知、价值观念三个维度中,学期初的分数高于学期末的得分,但只有信息应用达到显著性水平。

(6)样本在职业态度、条件评估、职业认知、个人调适、职业选择以及成熟度总分上,学期末得分高于学期初,但只有职业态度和条件评估得分达到显著性水平。

以上研究结果显示出职业生涯规划课程并未让学生的成熟度得到明显的提高,在某些维度(信息应用)上反而降低了。但这并不表明职业生涯规划课程对学生毫无用处。对学生职业生涯规划信息获取途径的调查发现,学期末该课程成为最重要的途径。对学生的开放性调查也发现,大部分学生认为生涯课程比较有用,体现在获取专业相关的职业信息,职业生涯规划方式方法上有较大的作用。职业成熟度未见显著提高提示我们,提高学生职业成熟度是一项长期的工作,单靠一学期的职业生涯规划课程远远不够。对学生职业生涯服务的需求调查结果也显示,学生对职业生涯规划课程的需求并没有因为一学期的学习而降低,反而大大提高了。这说明学生的职业生涯规划意识已经被唤醒。另外,学期前后学生的职业生涯规划成熟度都处于中等水平,说明总体而言学生的成熟度水平还不够高。对于人生漫长的生涯发展过程,高一学生的生涯成熟度处于这样的水平也很正常。

研究結论(5)显示,学生在信息应用、价值观念、自我认知方面学期初得分高于学期末,其中信息应用达到了显著性水平。这说明学生主动搜集整理职业信息(信息应用)到学期末反而下降了。这可能因为选择性课改背景下,新生入学初需要选择专业、了解专业学习,促动学生主动搜集信息,而学期末这些需求有所降低。根据表2,生涯规划课程在学期末成为占据绝对优势的获取信息途径,可以推断学生信息获取途径的收窄,可能意味着课程提供了丰富的资源和可靠的途径。在自己从事职业的自信(自我认知)和对职业好恶倾向(价值观)方面,学生的得分有所降低,可能反映学生经过学习,对专业、职业群以及职业对个人素质要求有了更全面的了解,因此对自己从事职业的胜任能力和职业的好恶判断更趋向于客观。因为学生在未经过专业课、职业生涯规划课程的全面学习前,易受社会舆论、重要他人的影响。如很多学生认为只需要有技能特长就可以胜任幼儿教师的职业,经过学习后发现幼儿教师职业对个人素质有更多更高的要求,这样学生对自我认知的评分可能降低;再如很多学生认为幼儿教师只需要和孩子玩耍,经过专业学习才了解该专业责任大、要求高,职业竞争激烈,这些因素可能影响学生对职业的好恶倾向。

研究结论(6)显示,经过一个学期职业生涯规划课程的学习,学生在职业认知、个人调适、职业态度、职业选择和条件评估上的得分高于学期初,其中职业态度和条件评估的分数达到显著性水平。这说明“职业生涯规划课程”让学生职业选择的主动性(职业态度)更高,对自身条件的评估能力也更强更客观。同时,学生对工作世界有一定的认识和了解(职业认知),将自身主观条件与外在客观条件进行折衷(个人调适),以及生涯选择的独立性明确性(职业选择)有所提高,但并不显著。对工作世界的认知很大程度上依赖于学生的亲身实践探索,高一的学生只有理论学习,专业课程的学习也刚入门,可能是职业认知上的得分未达到显著的原因。而个人调适和职业选择则是对个体生涯能力更深层次的要求,高一学生正处在职业探索初级阶段,尚未到生涯决策时期,因此这两项的分数提高难度较大。

四、启示

通过以上调查发现,学生整体的职业成熟度是欠成熟,现行职业生涯规划教育可以作系统性改进。

(1)完善生涯规划教育体系。提高学生职业生涯成熟度,并不能仅仅靠一门课程,需要作出系统的教育规划。中职学校选择性课改是我省中职教育的重大举措,将提高学生生涯成熟度纳入到学校课改规划目标设定之中,系统规划专业培养计划。高一开设职业生涯规划课程,提高学生的生涯规划意识;将专业文化课、理论课和技能课统筹规划,系统培养学生专业能力、职业素养;就业指导中心与心理辅导站针对不同阶段提供生涯心理辅导,如新生入学的职业体验、“学长对话”;校园文化活动中增加职业探索机会;毕业前开设生涯决策工作坊,增加就业指导;实习期间对学生进行特定的生涯辅导,帮助学生适应职业要求,提高生涯成熟度。完备生涯导师制,跟踪学生成长,提供个性化生涯辅导。

(2)职业生涯规划课程进一步深化。由德育课教师任教的职业生涯规划课程,侧重环境探索及生涯规划的知识性内容,心理健康课中的内容可以侧重个体自我探索,使得两者各有侧重发挥所长。现实教学中一名德育老师需要兼任多个专业的课程,对各个专业领域的职业群及行业情况也难以深入了解。建立专业课教师和德育课教师共同备课制度,让课程更专业,更有实效。

(3)开展职业生涯规划的心理辅导。本研究显示当学生的生涯规划意识被唤醒,他们对职业生涯规划的心理辅导需求也更为迫切。中职生入学的专业选择往往是在信息匮乏、迫于压力的情况下作出的“不太成熟”的决定。入学后随着对自我、专业和职业的认知加深,中职生逐渐体验到更多的矛盾与冲突。因此帮学生洞察内心需求和价值观、平衡自我认知和环境需求、调适生涯决策焦虑,成为中职生涯规划教育不可逃避的部分。心理辅导站要德育生涯规划教师、生涯导师的密切合作,了解学生生涯需求和动态,切实解决学生生涯困惑。

职业生涯规划课程作为中职德育课程的一项重要改革,关系到中职生发展与成才。它的意义不只在于开辟了一门关乎学生自己的新课程,同时也让教育工作者看到了更多可为之处。

参考文献

[1]蒋乃平.职业生涯规划[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]孙仲山,刘金泉,田福连.职业学生职业成熟度[J].教育研究信息,2001(2).

(作者单位:浙江省杭州市人民职业学校,杭州,310003)

编辑/卫 虹 终校/于 洪endprint