针刺联合应象刺血治疗脑卒中后上肢痉挛性瘫痪临床观察

潘喻珍,俞红五,朱 艳,吴炳坤,杨 佳,曹云燕,胡 雪

(安徽中医药大学第二附属医院,安徽 合肥 230061)

1 临床资料

1.1 诊断标准 参照1995年版全国第4届脑血管病学术会议制定的《各类脑血管病诊断要点》[2],并经临床CT或MRI确诊。包括动脉粥样硬化性血栓性脑梗死、腔隙性脑梗死、脑出血。

1.2 纳入标准 ①符合上述诊断标准。②年龄40~75岁,病程2周至1年,意识清楚,生命体征平稳,配合治疗者。③有不同程度的肢体偏瘫、肌张力增高症状。参照Brunnstrom六阶段分期标准[3],患者上肢痉挛性偏瘫的Brunnstrom分期为Ⅱ~Ⅳ期。经改良的Ashworth痉挛量数(modified Ashworth scale, MAS)评定,上肢偏瘫肢体肌张力为Ⅱ级以上。④既往有(或无)脑卒中病史且不遗留肢体功能障碍者,脑卒中次数少于3次。⑤入组前未使用任何肌肉松驰药。⑥已签署知情同意书者。

1.3 排除标准 ①不符合上述诊断标准和纳入标准者。②或已接受其他治疗,可能影响本研究的效应指标观察者及不服从本研究方案者。③或合并有严重心、肝、脾、肺、肾疾病及精神病患者。④或妊娠或哺乳期妇女。

1.4 一般资料 40例患者为2013年9月至2017年5月安徽中医药大学第二附属医院老年病一科住院者,其中男35例,女5例,年龄40~75岁。两组患者在治疗前至少1个月停用其他改变病情的抗痉挛药。本研究得到安徽中医药大学第二附属医院伦理委员会批准。按随机数字表法将患者分为治疗组(22例)、对照组(18例)。治疗组:男19例,女3例;年龄(59.86±8.66)岁;病程(33.86±4.43)d。对照组:男16例,女2例;年龄(62.28±8.29)岁;病程(33.39±4.31)d。两组性别、年龄及病程比较,差异均无统计学意义[性别:χ2=0.000,P=1.000(卡方检验连续校正法);年龄:t=0.894,P=0.377;病程:t=-0.341,P=0.735]。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 基础治疗 根据病种控制血压、血糖,调节血脂,抗血小板聚集,以及对症治疗,防治并发症,营养支持等。

2.1.2 治疗组 ①取穴:双侧后溪、太溪、绝骨、阳陵泉、木火一二三四(董氏奇穴,在食指、中指、无名指、小指背第三节横纹中央),每周针刺6次,1个月为1个疗程。②刺血:根据董氏奇穴所提出的应象理论,穴位是反应点,也是治疗点[4]。想象人的5个手指,中指远端指腹(相当于头部),无名指和食指为上肢,按照应象刺血思路,根据患者发病的肢体,左侧肢体瘫痪选左手,右侧肢休瘫痪选右手,在对应手的中指远端指腹部、无名指和食指找到瘀络刺血,每周刺血2次。

2.1.3 对照组 对照组患者口服巴氯芬(每片10 mg,由上海医科大学红旗制药厂生产,批号 2011101206),每次5 mg,每日3次。根据患者病情酌情加量,每隔3 d增服5 mg,最大剂量不超过75 mg,1个月为1个疗程。

2.2 观察项目及方法

2.2.1 肌张力评定 采用改良的MAS[4]进行肌张力的评定。评定时,检查者徒手牵张患者上肢的痉挛肌进行全关节活动范围内的被动运动,通过感觉到的阻力及其变化情况把痉挛分成0~Ⅳ级。0级:无肌张力的增高;Ⅰ级:肌张力稍增高,受累部位在关节活动范围内被动屈曲或伸展时出现突然卡住然后释放的感觉,或在关节活动范围的最后出现最小的阻力;Ⅰ+级:肌张力稍增高,表现受累部分被动屈伸时,出现轻微的卡住感,并且在剩余的关节活动范围内(小于1/2活动范围)始终伴有最小的阻力;Ⅱ级:肌张力增加较明显,在大部分关节活动范围内,阻力较明显增高,但受累部位仍能比较容易移动;Ⅲ级:肌张力增高严重,被动活动困难;Ⅳ级:受累部位僵直,不能屈伸。

2.2.2 运动功能评定 采用国内简化的Fugl-Meyer量表(Fugl-Meyer assessment,FMA)[6]评定上肢运动功能。

2.2.3 日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)评定 采用修订的巴氏指数(modified barthel index, MBI)[7]评定患者的ADL。

3 结果

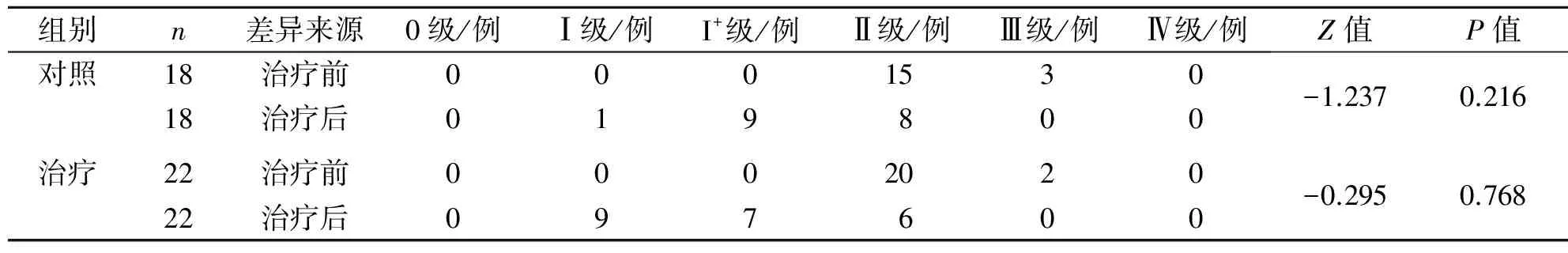

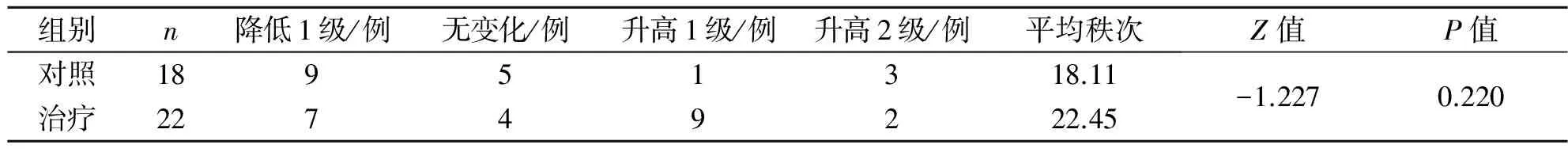

3.1 两组治疗前后上肢肌张力的变化 与治疗前比较,两组治疗后肌张力均有所改善,但差异均无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后肌张力变化比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1、表2。

表1 两组患者治疗前后MAS分级比较

表2 两组治疗后MAS分级变化比较

3.2 两组治疗前后FMA、ADL评分比较 两组治疗前FMA、ADL评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。与治疗前比较,两组治疗后FMA、ADL评分均显著升高,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组治疗前后FAM、ADL评分差值比较,差异具有统计学意义(P<0.05),表明治疗组改善上肢运动功能优于对照组。见表3。

表3 两组治疗前后FMA、ADL评分比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

4 讨论

脑卒中后上肢痉挛性瘫痪是以上肢肌群张力增高、腱反射亢进为特征的脑卒中后遗症,患者运动时阻力增加,以肢体常被拉向肌群痉挛方向,不能产生协调运动为主要临床表现,如不进一步接受治疗,可造成患肢肌肉萎缩、关节挛缩等临床表现[8]。由于严重影响患者的日常生活质量和肢体运动功能,脑卒中后上肢痉挛性瘫痪已经成为一个严重的社会问题。

中医学认为,脑卒中后上肢痉挛状态,其病因以肝肾不足、血不荣筋为主,其根本病机实乃血不荣筋、脉络闭阻,属本虚标实之证,以“筋脉拘挛”为外在表现。故应以补益肝肾、益髓填精为主治其本。同时,考虑到本病有脉络瘀阻之象,配合应象刺血可快速缓解上肢痉挛状态,以治其标。因此,通过刺激重点部位腧穴和应象刺血治疗,发挥整体双向调节作用,以调动机体固有的调节能力,从而达到缓解上肢痉挛、疏通经络、活血化瘀之功效。

故针刺治疗首取后溪穴,此穴为八脉交会穴之一,与督脉相通,刺之有补肾壮阳之功,配合针刺足少阴肾经之太溪以益肾阴,二者一阴一阳,共奏补肾填精之功。绝骨穴为足少阳胆经之穴,又为八会穴之髓会,刺之可梳理胆经筋脉,可治脑卒中后手足不遂,与后溪穴上下配穴,刺之可填精补髓。阳陵泉为胆经穴位,又为八会穴之筋会,“筋急,阳陵泉主之”(《灵枢·邪气藏府病形》),与绝骨相配,刺之共奏舒筋活络之功。董氏奇穴之木火穴是治疗脑卒中后遗症、半身不遂之特效穴,其穴位解剖有掌侧指神经皮下浅支、心脏及肝分支神经。木火穴入肝经,作用于手厥阴心包经,能直接开启手厥阴心包经之火,调动肝气。在木火穴出现乌黑色时,下针最为有效。因此,针刺木火穴可疏经活络、活血祛瘀,改善患者偏瘫手指的肌张力。

应象刺血的依据是董氏奇穴的应象理论,实际上就是象思维或是取类比象的思路。临床治疗上选取疾病反应点进行针刺。虽然“象”是模糊的,但在董氏奇穴体系里,有象必有应,取应必有验。左常波据此提出“先取象,后定位,再寻应”的诊疗思路,而基于董氏奇穴的掌诊理论,并参考左常波所提出的应象思路,笔者采用“取类比象”原则,将手掌比喻为一个人,以中指对应人的头颈部,以无名指、食指对应人的上肢,在手掌(包括指腹、掌指关节)等处找到与疾病相应的微络进行刺血[9]。笔者据此认为可以根据患者中指远端指腹(相当于头部)、发病的上肢来确定刺血部位,左侧选左手,右侧选右手,在中指远端指腹及对应的患侧找到瘀络进行刺血治疗。因此,应象刺血可疏通脑部瘀阻的脉络以及患侧瘀阻的经络,对局部缺血区域进行灌注与再灌注,改善血管的循环功能,有利于排除血液中致病因子,促进机体重新建立内环境稳态而恢复正常的生理功能,从而提高针刺穴位的疗效,二者相得益彰,进一步缓解脑卒中后上肢痉挛。

尽管巴氯芬在缓解脑卒中后上肢痉挛状态上疗效比较确切,但该药具有一定的不良反应,可引起患者嗜睡、乏力、眩晕、恶心、呼吸抑制、心功能下降等症状,同时,作为骨骼肌松弛药,巴氯芬在一定程度上也降低了患者对侧正常肌群的肌力,因此在临床使用过程中很多患者表示无法耐受。而作为自然疗法,应象刺血疗法通过同侧手指患侧上肢的应象,加速患侧新陈代谢,缓解患侧上肢痉挛性瘫痪,以治其标;针刺后溪、太溪、绝骨、阳陵泉、木火穴既可补益肝肾,又可活血化瘀,是治其本。因此,应象刺血疗法在提高上肢运动功能和ADL方面优于巴氯芬组,这也证实了针刺对肢体经络的整体调节作用。本研究显示,针刺联合应象刺血治疗脑卒中后上肢痉挛性瘫痪的疗效确切,能明显改善患者的上肢痉挛状态,改善患者上肢运动功能和ADL,且不良反应小,今后将进一步扩大样本量,以期更好地证明应象刺血疗法的临床疗效。

[1] MCGOIRE J R, HAROEY R L. The prevention and management of complications after stroke[J].Phys Med Rehabil Clin N Am,1999,10(4):857-874.

[2] 中华医学会第四届全国脑血管病学术会议.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经内科杂志,1996,29(6):379-380.

[3] 唐强,吴云鹏.偏瘫的上肢功能评定方法及应用[J].中国康复医学杂志,2009,24(6):576-578.

[4] 邱雅昌.董氏奇穴使用手册[M].北京:人民卫生出版社,2012:16.

[5] DUNDAR U, TOKTA H, SOLAK O, et al. A comparative study of conventional physiotherapy versus robotic training combined with physiotherapy in patients with stroke[J].Top Stroke Rehabil, 2014, 21(6):453-461.

[6] SULLIVAN K J, TILSON J K, CEN S Y, et al. Fugl-Meyer assessment of sensorimotor function after stroke: standardized training procedure for clinical practice and clinical trials[J]. Stroke, 2011, 42(2):427-432.

[7] 何广新.现代中风针灸康复术[M].北京:科学技术文献出版社,2007:318-326.

[8] 南登昆.康复医学[M].北京:人民卫生出版社,2004:202-208.

[9] 李颖文,廖钦贤,左常波.中指微络放血治疗头痛的临床效果研究[J].时珍国医国药,2016,27(1):127-128.