贵州省湄潭县狭叶方竹现状及退化防治对策

张道贵,许 俊,祝平建,何 滔,冯正华,王朝浪,李小林

(贵州省湄潭县林业局,贵州遵义564100)

0 引言

狭叶方竹(Chimonobambusa angustifolia)俗称刺竹,是禾本科寒竹属竹种,属小型复轴混生型竹类,竿高2~5 m,直径1~1.5 cm,下部节内环生短刺状气生根9~14条,节面略呈方形或圆筒形,起初密生白色柔毛和稀疏刺毛,后变无毛而具细疣点及印痕,竿每节分3枝,但亦有多枝者,枝条实心。本种近似方竹(C.quadrangularis)[1],在贵州、四川、广西、湖北、陕西等广泛分布,是本属代表种之一[2]。狭叶方竹经济价值高,笋期9—10月,笋肉质肥厚,鲜香可口,色泽美观且耐储藏,被誉为“竹类之冠”,深受市场欢迎;其竹竿通直,杆壁肥厚,坚硬不易变形,农用广泛,亦是优良的造纸竹材。2016年以来遵义市湄潭县、桐梓县、绥阳县等将方竹纳入扶贫攻坚培育产业之一,通过退耕还竹、退化竹林改造发展方竹产业精准扶贫。近年来有关狭叶方竹退化的研究未见报道,对同属竹种金佛山方竹的研究集中在乔木层结构影响、经营措施、低产林改造、人工林笋产量、成活率[3-7]等方面。为全面掌握狭叶方竹生长现状及适生环境条件,防治狭叶方竹林退化,采取作业设计调查法对湄潭县狭叶方竹现状开展普查,通过普查结果分析退化原因,探寻防治对策,以期对保护利用狭叶方竹助力山区林农精准脱贫有所帮助,同时为退耕还竹提供参考。

1 调查区概况

湄潭县隶属贵州省遵义市,国土面积1844.9 km2,地理范围 27°20′18″—28°12′30″N、107°15′36″—107°41′08″E,海拔变幅631~1556 m,平均海拔940 m。属中亚热带湿润季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季,年均降雨量1137.6 mm,随海拔增高降雨量增大,年均温14.9℃,月均温变幅4.1~24.9℃,全年总积温5475℃,全年无霜期284天,年均日照时数1163 h。地处川黔南北向、北东向构造带交汇地带,总体地貌为黔中丘原和黔北山原中山峡谷类型,出露地层主要为古生界,包括上寒武统白云岩、下奥陶统石灰岩和白云岩、下志留统砂页岩夹泥灰岩和瘤状灰岩,喀斯特岩溶地区总面积1332.77 km2,潜在石漠化面积469.06 km2,轻度以上石漠化面积为164.84 km2。成土母岩为碳酸岩、砂页岩及第四纪粘土,土壤类型多样,以黄壤(49.06%)、石灰土(34.26%)为主,自然肥力高,富含氮、磷、钾和有机质[8]。良好的气候与土壤条件为多种植物的生存繁衍创造了优越环境,境内森林资源丰富,森林覆盖率达63.59%,主要森林群落有马尾松针叶纯林、杉木柏木针叶混交林、针阔混交林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。

2 狭叶方竹现状

2.1 调查方法

参照《造林作业设计规程(LY/T 1607—2003)》规定的作业设计调查方法,于2016年3月5日—11月21日,开展了湄潭县狭叶方竹资源普查,以狭叶方竹林自然斑块为基本单元,现地用1/10000地形图按立地因子和植被类型基本相同为划分依据区划小班[9]469个,每个小班于代表性地块设置1个样方(10 m×10 m或20 m×5 m)计469个样方调查群落环境因子。基于ArcGIS软件平台,建立“湄潭县狭叶方竹小班区划图层数据库”,小班面积及海拔、坡向、坡位[10]、坡度等地形因子在平台上读取。

2.1.1 林木调查 识别主要乔灌木树种,判定森林结构;乔木郁闭度采用线性测量据实记载到0.05;上层林木平均高、平均胸径选择3株以上平均木检测计算;狭叶方竹外灌木调查覆盖度(不含竹子覆盖度)、平均高等[11]。

2.1.2 土壤和竹木根系调查 调查成土母岩、土壤名称及厚度[8],用pH值试纸初步检测土壤酸碱度,观测竹木根系分布范围。

2.1.3 狭叶方竹调查 调查最能直接反映竹林生长质量的立竹度、粗度、分布情况。(1)查数样方内立竹度。(2)沿样方垂直边内设置5 m×1 m样带检测活立竹10 cm高粗度,计算为样方平均粗度。(3)结合小班情况判定其分布,按散生(株间距离较大,分布基本均匀)、团状(小块状密集,分布不均)分类记载。

2.2 狭叶方竹生长差异水平评价指标

表1 狭叶方竹生长差异水平评价指标(样方面积100 m2)

构建狭叶方竹评价指标体系是关系调查结果评价的准确性,探寻其退化原因及对策的基础条件。据张营等[12]研究金佛山方竹健康水平,认为竹竿粗度、生物量是评价竹林生长水平的重要因子,累积贡献率71.075%。竹类植物分株高度、胸径和密度的大小,反映了其单位面积产量的高低[13]。狭叶方竹立竹度、粗度直接体现其经济性状,分布情况表现其未来发展水平。因此以小班样方株数、粗度、分布情况建立狭叶方竹评价指标体系(表1),直观评价各小班狭叶方竹生长差异水平。立竹度大于80000株/hm2,竹竿纤细的竹林被当地林农称之为“毛林”,生长质量差,难于有经济收益,属于退化水平。

2.3 调查数据统计分析

提取“湄潭县狭叶方竹小班区划图层数据库”因子数据用SPSS 19进行比较相关性分析(P<0.05)。

2.4 狭叶方竹现状

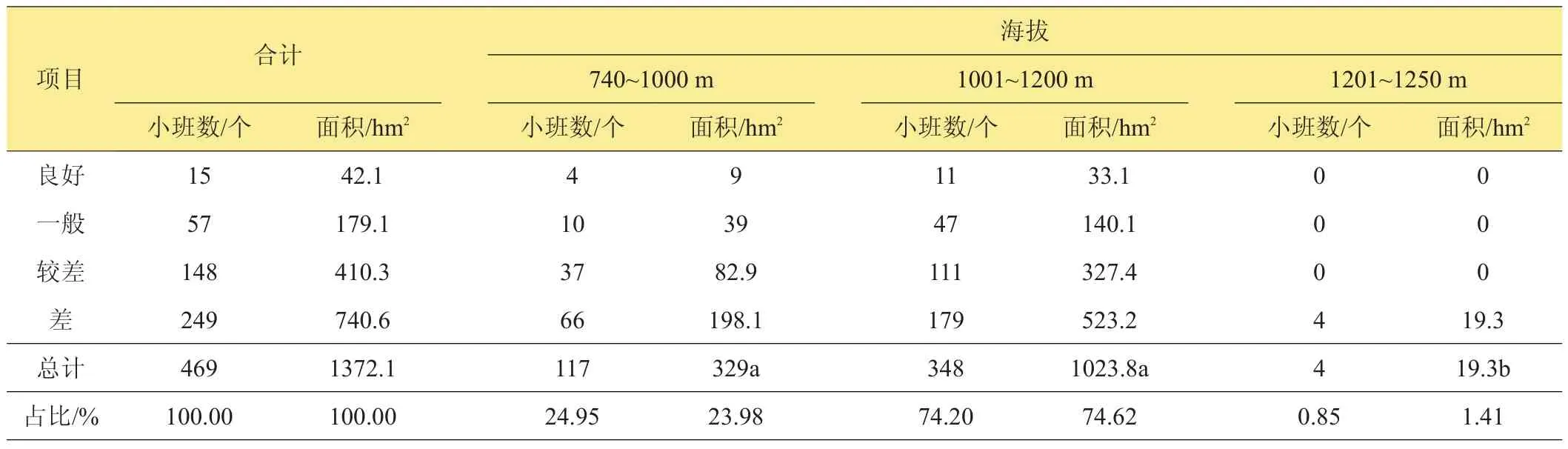

表2 湄潭县狭叶方竹林现状调查结果统计

表3 湄潭县狭叶方竹林面积按上层林木郁闭度统计 hm2

湄潭县狭叶方竹林群落面积1372.1 hm2(表2)均生长于岩溶地区,南部和北部低山、低中山峡谷地区分布面积占比82.11%,中部低山区占比17.89%。自然斑块469块,区划小班469个,面积变幅0.2~7.6 hm2。生长正常水平竹林面积631.5 hm2、占比46.02%,退化竹林面积740.6 hm2、占比53.98%。经SPSS 19-LSD多重比较分析结果可知,狭叶方竹生长差异水平分属2个等级(a~b),进一步表明其生长正常水平和退化水平差异显著,中间“差”向“退化”过渡。存在于常绿阔叶林(80.35%)和常绿落叶阔叶混交林(19.65%)下,其中有56.53%的竹林为林下优势层,未发现狭叶方竹纯林。上层林木树种丰富,调查统计有50余科130余种,典型树种有香叶树(Lindera communis)、楠木(Phoebe zhennan)、细叶青冈栎(Castanopsis myrsinaefolia)、山樱花(Cerasus serrulata)、香樟(Cinnamomum camphora)、小果润楠(Machilus microcarpa)、紫荆(Cercis chinensis)等。上层林木郁闭度变幅0.10~0.70(表3),乔木株数、胸径、树高均通过树冠郁闭度影响狭叶方竹生长。分布海拔变幅740~1250 m(表4),低中山地貌分布较多。坡位分布为中坡坡位分布较多且生长良好(表5),集中在坡度5°~35°的山地生长。坡向对狭叶方竹的影响与郁闭度有关,主要是通过郁闭度对光照的二次分配影响[13],≤0.30阴坡比阳坡生长良好,反之则阳坡生长良好。生长土壤为中偏碱性黑色石灰土和棕色石灰土[8],pH 7(5.21%)、7.5(38.53%)、8(45.38%)、8.5(10.88%),呈中偏碱性,而pH值偏酸性的土壤中均未见其生长。生长土层厚度大于20 cm。立竹度变幅20000~80000株/hm2,立竹粗度变幅0.5~1.6 cm,加权计算平均立竹度56785株/hm2、立竹粗度0.9 cm。调查结果表明,狭叶方竹适生于740~1250 m的岩溶山地中偏碱性的土壤上、上层林木郁闭度0.20~0.50为好、合理立竹度50000~60000株/hm2、立竹粗度≥1 cm,超出此范围即显现退化趋势。

表4 湄潭县狭叶方竹林面积按海拔分布统计

表5 湄潭县狭叶方竹林面积按坡位分布统计

3 狭叶方竹林退化原因分析

影响狭叶方竹林退化的因素有多种,基于“湄潭县狭叶方竹小班区划图层数据库”的大数据统计结果分析,归类为立地条件、植被结构、自然灾害和人为干扰因素等。

3.1 立地条件因素

在相似气候条件下,立地因子对狭叶方竹生长均有不同程度的影响,属适宜性选择退化因素。(1)海拔,在1200~1250 m的上限和740~800 m的下限区域,均属于狭叶方竹生长的过渡区域,受气候条件限制而不如中间区域生长良好。(2)唯一适宜于pH值中偏碱性土壤,土层厚度小于20 cm的土壤中,难于满足竹林鞭根伸展,无狭叶方竹存在,20~40 cm的薄土层水肥相对较差又不稳定,狭叶方竹生长质量差,“毛林”除疏林地外均分布于薄土层区域。(3)坡向不同则日照时间不同,影响林内以温度湿度为主的小气候环境变化[5,14],进而影响狭叶方竹生长,上层林木郁闭度≤0.30的群落阴坡相对阳坡生长良好,>0.30则相反。(4)狭叶方竹基本集中在坡度5°~35°的山地生长,平坡易于积水烂鞭,而35°以上的急险坡易于水分流失致竹鞭缺水枯死,可见土壤保墒情况对狭叶方竹生长影响较大。因此海拔过渡区、土壤瘠薄、坡度平急等不适宜立地因子都是导致狭叶方竹退化的因素。

3.2 群落植被结构因素

狭叶方竹林群落植物多样性丰富,立地条件决定树种分布,树高、胸径、株数均通过郁闭度影响林下狭叶方竹生长需要的相对稳定环境条件[3],进而影响其生长。郁闭度是影响狭叶方竹生长的制约因素,属可逆转的适应性选择条件。调查发现,影响狭叶方竹生长的郁闭度有0.20、0.50、0.70 3个明显拐点。0.10~0.19的疏林,立竹度一般在50000~80000株/hm2,立竹粗度0.5~1.2 cm,随立竹度增大,立竹粗度减小;0.20~0.50的有林地,立竹度40000~70000株/hm2,立竹粗度0.8~1.6 cm,应为最适应区间;0.50~0.70的密林,立竹度一般在30000株/hm2以下,并随郁闭度增大立竹度递减趋势明显;大于0.70则消退。乔木根系一般分布于竹鞭之下(20 cm),与竹无地下营养空间竞争,乔木树冠又是竹林需要的稳定环境的保护层[15]。因此在相似立地条件下,上层林木郁闭度大于0.50和低于0.20都会导致狭叶方竹退化衰败。

3.3 自然灾害因素

自然灾害是普遍现象,经多年观察和访问老林农得知,冰雹、风雪对疏林中狭叶方竹有局部性损害,在有林地内损害不大,翌年即可恢复;危害较大的是严重干旱,易导致上坡陡坡薄土层地区局部立竹枯死,但只要有少量竹鞭未完全失水枯死,翌年仍能发笋;洪水影响不大;滑坡、泥石流现象稀少,也许还是狭叶方竹自然下移的成因;因此自然灾害不是导致狭叶方竹退化的普遍原因,只是局部损害因素。

3.4 人为干扰因素

狭叶方竹林经济性状主要是通过笋竹体现,林农获取收益的途径表现为采笋伐竹[16]。调查区正常年份狭叶方竹的发笋时间在9月初—10月中旬,持续约45天,其中9月发笋量多,笋径大,是林农集中采笋时间。其后发笋较少,粗笋稀少,一般不再采商品笋。发笋有“大小年”之分,生长良好的竹林“大年”可采笋750 kg/hm2左右,“小年”减半[11]。林农采笋就自然形成“采八留九”(农历八月、九月)的不合理习俗,因恰好采的是“头番笋”、粗笋,留下小笋蓄竹,立竹粗度逐年减少致退化。竹子采伐因不受采伐限额限制[17],呈无序状态,林农伐竹随意性大[4],伐竹强度随市场价格和人力机会成本变化,若伐竹过度则引起支持笋芽孕育的营养不足[18],导致发笋量低、笋径小至退化衰败。因此这些人为干扰因素是不科学合理的采笋伐竹因素,过度采笋伐竹也是导致狭叶方竹林退化衰败的原因。

3.5 其他因素

狭叶方竹林群落生物多样性抵御病虫害侵染能力强,调查未发现有严重现象。森林火灾因政府高度重视预防工作,发生率极低。

4 狭叶方竹退化防治对策

4.1 控制上层林木郁闭度,创建群落稳定空间

狭叶方竹林群落应在注重生态保护前提下按经济收益调整培育方向。若群落成材林木、珍贵树种较多,林木经济收益相比笋竹大,则应以培育林木为主,让狭叶方竹自然生长;反之则应通过间伐抚育方式控制上层林木郁闭度在0.20~0.50区间,选留成材树种、珍贵树种,保持生物多样性和竹林同层灌草植物覆盖度,使之分布均匀,创建狭叶方竹适生环境稳定空间。

间伐抚育方式主要是砍倒病腐木、倒伏木、弯曲木和霸王树,同时对选留的树种剃砍护蓄,使郁闭度降低到合理区间,提高竹子生长质量。间伐抚育周期视林冠生长确定,若间伐抚育不当,也会导致群落衰退。间伐要多选留珍贵树种,加大对不成材树种的间伐强度,将郁闭度控制在0.20左右,尽量延长抚育周期到5~7年,以降低抚育成本。在间伐抚育过程中要特别注意人为因素给竹林生物多样性带来的威胁,充分利用间伐剩余物补充地面覆盖度,防止因覆盖度降低造成水土流失和地力下降,导致竹子生长所需营养供应不足、生物多样性降低和群落层次结构简单化等严重退化后果[19-20],群落层次丰富,对光照的利用更充分,对群落周边环境的各种净化作用效率更好[15]。

4.2 调整立竹度和竹龄结构合理

立竹度关系到立竹营养空间和群落竹灌层结构生物多样性,直接影响竹林收益。因此合理调整立竹度并同时改善竹龄结构是防治狭叶方竹退化的简便可行措施。狭叶方竹地下茎是一个竹连鞭、鞭生竹的竹树分支系统,营养物质在整个系统中运转[21]。对于退化竹林,可以通过调整立竹度、控制采笋强度、补植等措施加以调整,使其由逆向演替转为顺向演替[22]。

立竹度合理、竹株散生且分布均匀能充分利用群落营养空间,提高笋竹产量和质量。据调查结果分析,狭叶方竹立竹度在50000~60000株/hm2为合理区间,竹子生长良好,立竹粗度可达到1 cm以上。对立竹度大于合理范围上限株数的小班,应采取间伐抚育措施调整;低于下限的视立竹分布情况确定,立竹散生且分布均匀的采取护笋养竹措施,通过2~3年就可达到合理立竹度;团状分布地块则应采取母竹移栽补植林中空地,使林地立竹分布均匀,不留空地。

4.2.1 间伐抚育 间伐抚育使群落立竹度趋于合理,竹龄得到改善,恢复竹林旺盛生命力,间伐对象主要是老弱竹、过密竹和病残竹[5]。大于1年生的母竹已形成茂密的枝叶和宠大的鞭根,能充分吸收养分和水分进行光合作用,孕笋能力强。5年生竹株开始老化,生理功能衰退、光合能力下降、无出笋能力,但抗雪压能力强[6]。保持竹龄结构达到3:6:1,即1年生竹占30%、2~3年生竹占60%、4年生竹占10%、5年生以上老竹全部砍除。在抚育时应坚持“四砍四留一不准”和“五无”的原则进行,即砍小留大、砍密留稀、砍老留嫩、砍坏留好及不准砍林中空地和林缘竹,间伐后要无枯立竹、病腐竹、伤残竹、被压竹和高伐桩[5]。间伐抚育时间主要根据笋芽分化状况、新竹木质化程度、人力机会成本等因素确定,一般以每年5月上旬—7月下旬为宜。

4.2.2 护笋养竹 狭叶方竹出笋始于9月初—10中旬,持续45天左右,其后还有少量尾笋破雪而出。在发笋期间选留足够数量的径级大、生长健壮的竹笋蓄养新竹,缩短收益最大化发生期。幼竹在当年秋冬是体积生长,翌年开春生枝长叶,其1年生竹是竹林生产力的重要标志。蓄留母竹宜用“头番笋”,头番笋地径大、质量高、生长量大,在出笋初期10~15天内留足大径级竹笋,留笋株数控制在母竹株数的25%左右,待老竹间伐后能保留1年生竹占比30%为宜,并使之均匀分布。采笋坚持“五不采”的原则,即“头番笋”不采、摇巅笋不采、走边笋不采、单根笋不采、大径笋不采。

4.2.3 补植 狭叶方竹未发现开花结实[1],故种苗只能选择母竹移栽,母竹宜选在狭叶方竹“毛林”中采挖,结合深翻抚育进行,横向带状全垦开挖,带宽1.5~2 m为宜,挖后覆土填平,1年即可恢复并长势强劲。若退耕还竹或景观绿化需要种苗,亦可采取本法获取母竹,既增加林农收入,又抚育了竹林。母竹选用2~3年生竹子[5],最好是2~3株1丛,粗度宜大并生长健壮的母竹,保留竹鞭长30~40 cm,并有4~5个健壮饱满的鞭芽,秆基与竹鞭结合完好,留2~3盘枝叶高节斜截,以利蓄水补充竹体水分。母竹选留后的剩竹,就地剁碎覆青补肥。

选择合理补植株数既可节约成本,又能达到补植目的。补植株距选择2~3 m为宜,补植密度控制在2500~4000株/hm2,1年后竹鞭即可走满[23]。补植时间以2—3月为宜,定植后气温快速回暖有利于提高成活率。定植宜深翻浅植,定植深度以20 cm为宜,回土压实齐地平,再覆盖20 cm厚的杂草、枝桠或树叶等有机物保墒增温补肥。实践证明,这一措施相比施肥要节约成本,相对不覆盖栽植成活率高出20%左右[7]。

4.3 积极改善生产经营条件,调动林农自觉养林护竹

集体林权制度改革后,狭叶方竹林所有权和使用权均归属林农所有,但因分布在岩溶山地,地处偏僻,交通不便,经营管理困难,从而制约林农应用先进适用技术的积极性[24]。为此,改善生产条件并引导林农通过技术选择和生产[25],取得最大的经营收益非常关键。建议政府抓住脱贫攻坚全面小康有关政策,加强公路建设、移民安置、人居环境改造等改善山区生产生活条件。同时要立足狭叶方竹见效快、用途广、经济效益和生态效益兼顾的优势和不同山区特点,制定科学可操作的技术设计方案应用于生产实践,调动广大林农科学养林护竹的积极性[26]。

4.4 退耕还竹,扩大狭叶方竹资源面积

当前正在实施新一轮退耕还林工程,处于海拔740~1250 m的岩溶山区符合退耕还林条件的25°以上坡耕地恰是狭叶方竹生长的适生地。通过退耕还竹增加竹林面积,对保存和发展狭叶方竹资源可行可靠,增加面积无疑是防止狭叶方竹退化衰败的有效措施。选择生态适应性强的阔叶树种竹木混交退耕还竹至关重要[27-28],根据湄潭县狭叶方竹生长良好群落的上层林木树种,结合竹木共生互养特点,宜选择楠木、银杏、香樟、紫荆、山樱花等优良乡土树种,按8:1:1组合狭叶方竹—楠木—山樱花、狭叶方竹—香樟—紫荆、狭叶方竹—银杏—香樟等树种配比退耕还竹,达到以竹养林可持续利用的目的,同时因乔木的季相色彩变化构成景观资源[29],为山区旅游经济发展打下基础。

5 结语

狭叶方竹是一种优质的笋材两用竹种,针对狭叶方竹林现状,研究找到狭叶方竹林退化的原因,采取科学措施培育高效竹林,从而提高单位面积笋竹产量,对促进山区林农精准脱贫和保护竹子资源均具有重要作用。调查结果表明,湄潭县狭叶方竹林群落面积1372.1 hm2,呈469个斑块状分布于岩溶山地常绿阔叶林和常绿落叶阔叶混交林下,海拔变幅740~1250 m,唯一适生于中偏碱性土壤,最适应上层林木郁闭度区间0.20~0.50,合理立竹度区间50000~60000株/hm2,生长正常面积631.5 hm2(46.02%),退化面积740.6 hm2(53.98%)。引起狭叶方竹林退化的因素多样,是立地因子适宜性选择和群落环境因子适应性选择综合作用的结果,主要表现在不适宜土壤瘠薄和海拔极值过渡区气候条件、不适应群落上层林木郁闭度0.70~0.10环境条件、不承受人为过度采笋伐竹因素。乔木树高、胸径、株数均通过树冠作用于林下小气候环境,影响狭叶方竹生长。自然灾害有局部损害,不是引起退化的普遍原因。其他未发现有害生物严重侵害,森林火灾极少。为此,从狭叶方竹林培育、经营条件改善和退耕还竹等方面提出了狭叶方竹林退化防治对策,对竹子资源保护及生产有现实意义。而狭叶方竹应用在岩溶山区低效林改竹和退耕还竹的种苗培育、造竹技术措施及造竹成效等基础方面,尚需开展深入研究,提高狭叶方竹生产价值。

[1]朱石麟,马来训,傅懋毅.中国植物图志[M].北京:中国林业出版社,1994:158.

[2]马丽莎,史军义,易同培,等.中国竹亚科植物的耐寒区位区划[J].林业科学研究,2011,24(5):627-633.

[3]张喜,张佐玉,任朝晖,等.生态因素和乔木层结构对金佛山方竹林质量的影响[J].贵州林业科技,2001,29(4):9-18.

[4]刘世农,张喜,李曙明,等.金佛山方竹次生林类型与经营措施[J].贵州林业科技,2005,33(4):41-44,48.

[5]李曙明,张佐玉,杜凌,等.金佛山方竹低产林改造技术[J].林业实用技术,2008(5):20-22.

[6]张喜,龙志永,许才万,等.金佛山方竹不同密度人工林笋产量研究[J].世界竹藤通讯,2013(6):16-20.

[7]秦继红.金佛山方竹母竹移栽成活率研究[J].贵州农业科学,2000,28(4):46-48.

[8]湄潭县综合农业区划编写组.湄潭县综合农业区划[M].贵阳:贵州人民出版社,1992:44-60.

[9]贵州省林业厅.贵州省第四次森林资源规划设计调查细则[M].贵阳:贵州省林业厅,2015:57-58.

[10]陈冲,董文渊,郑进烜,等.不同坡位对天然水竹生长的影响[J].林业科技开发,2008,22(2):40-42.

[11]祝平健,张道贵.石灰岩山地狭叶方竹栽培前景分析[J].林业科技开发,2008,22(增刊):66-68.

[12]张营,董文渊,顾宝,等.滇东北金佛山方竹林健康评价指标体系构建[J].西南林业大学学报,2016,36(3):131-136.

[13]杨佳俊,董文渊,唐海龙,等.坡向对水竹天然林形态可塑性的影响[J].西南林业大学学报,2015,35(3):20-24.

[14]王莹,苏永秀,李政.广西西北部油茶种植气候适宜度评价[J].中国农学通报,2013,29(13):24-30.

[15]张鹤,周君.济南市木本园林植物资源调查与分析[J].中国农学通报,2015,31(22):148-151.

[16]巴承,朱永法.浙江省竹产业发展现状与对策分析[J].经济研究导刊,2012,171(25):175-178.

[17]谭方友,吴德辉.贵州省竹产业现状与发展对策[J].经济林研究,2008,26(3):127-130.

[18]严彦,苏文会,王玮,等.设施栽培水竹出笋及幼竹高生长规律研究[J].中国农学通报,2013,29(1):42-46.

[19]羊绍辉,杨井霞,赵皓艾.天全方竹低产林改造技术初探[J].四川林业科技,2012,33(3):88-90.

[20]王丽,董文渊,赵金发,等.大关县3种筇竹群落生物多样性研究[J].西部林业科学,2012,41(3):60-65.

[21]高贵宾.竹林覆盖栽培研究综述[J].竹子研究汇刊,2013,32(4):7-11.

[22]龙爱国,颜衡祁.马尾松林木生长、草本植物多样性及地形因子之间的关系[J].农学学报,2017,7(9):21-25.

[23]甘小洪,陈启贵,汪海,等.实心狭叶方竹种群的生物量结构与地下茎生长规律研究[J].林业科学研究,2009,22(5):662-666.

[24]孙宇剑,俞浩然,周君刚,等.富阳市竹产业现状与发展对策[J].竹子研究汇刊,2005,24(2):48-52.

[25]邹全程,闫平.四川泸州竹产业发展潜力及其对策[J].竹子研究汇刊,2017,36(1):89-94.

[26]李品德.云南省竹产业发展潜力及其对策[J].林业调查规划,2011,36(1):83-86.

[27]董文渊.西南地区退耕还林技术——云南陡坡耕地竹林营造技术[J].林业科技开发,2001,15(4):93-94.

[28]刘明冲,周世强,黄金燕,等.卧龙自然保护区退耕还竹成效调查报告[J].四川林业科技,2006,27(2):80-81.

[29]朱倩玉,姜新强,刘庆超,等.青岛地区彩叶树种的综合评价研究[J].中国农学通报,2016,32(31):13-19.