不同面部表情对面孔识别的影响研究

苟增强,赵庆依

(沧州师范学院 教育学院,河北 沧州 061001)

1 问题的提出

对于面孔识别这种特殊的模式识别曾有过很多研究,Farah对恒河猴的脑神经元和脑区的研究发现[1],大脑中存在对面孔刺激具有强烈反应,而对于非面孔刺激反应微弱的脑区,从生理角度证明了人类面孔识别的特异性.王玲等对卡通面孔真人面孔识别的ERP研究也发现[2],人类对卡通面孔和真人面孔的识别具有不同的机制.而面孔识别与面部情绪表情识别的分离性研究也得到很多研究者的关注,Bruce和Young提出了面孔加工机能模型[3],其中对于表情的加工主要涉及对不熟悉的面孔的加工,而陈欣则提出了积极表情面孔在识别过程中的正确率和反应时的“积极表情优势”[4].因此本研究旨在探究面孔表情是否会影响对面孔的识别,以及面孔表情与性别的交互作用对面孔识别是否有显著影响.

2 研究方法

2.1 被试

随机选取的40名沧州师范学院在校生,男生17人,女生23人,平均年龄22.7岁,视力或矫正视力正常.

2.2 实验材料

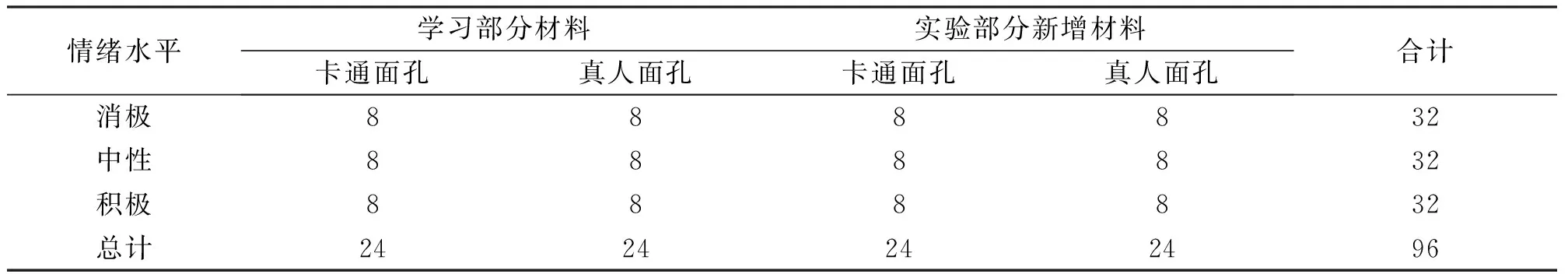

实验所用真人面孔图片选自中国化面孔情绪图片系统(CFAPS),共48张;卡通图片为真人面孔卡通化,共48张,与真人面孔在像素、对比度等条件上保持一致.两种面孔类型面孔性别比例为1:1.图片材料组成如下(表1):

表1 实验材料构成

注:实验部分图片共96张,包括学习过的48张,新增面孔图片48张,性别比1:1.

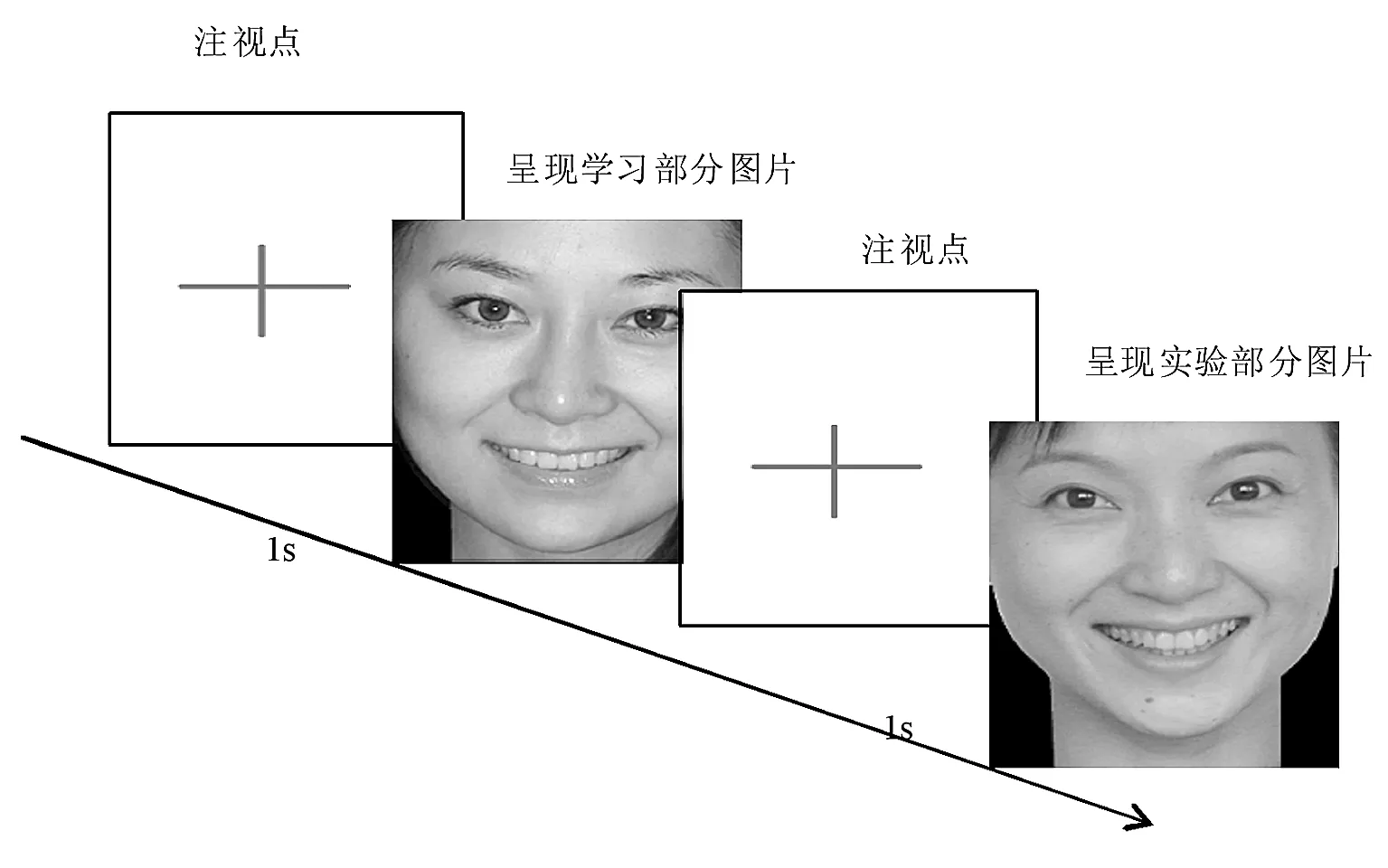

2.3 实验工具

实验工具为计算机,实验程序由E-Prime2.0编写,简单实验流程如下:

2.4 设计与程序

采用2(真实面孔,卡通面孔)×3(积极情绪,中性情绪,消极情绪)×2(男,女)的混合设计,来探究卡通面孔与真人面孔识别之间是否存在差异以及不同面部表情是否会影响面孔的识别;同时探究被试性别在是否会在表情对面孔识别的影响中造成差异.

实验过程分为学习部分和实验部分.在学习部分,只要求被试尽可能集中注意力记住所呈现的面孔,不做反应;在实验部分要求被试在保证正确情况下尽快做出判断,哪些是学习过的,哪些是新面孔,并记录实验部分错误数和反应时.两部分面孔图片每次只呈现一张,且顺序随机.

(1)向被试解说实验内容目的及过程.

(2)在计算机上运行试验程序:呈现指导语→出现注视点,呈现时间为1s→呈现学习部分图片,每张图片呈现2s→呈现实验部分指导语→呈现实验部分图片,每张图片呈现时间为4s→实验结束.

2.5 实验数据

记录被试在实验部分对面孔图片的识别再认错误数和反应时,并使用SPSS对数据进行统计分析.

3 研究结果

3.1 再认错误统计结果

由表2、表3、表4可知:

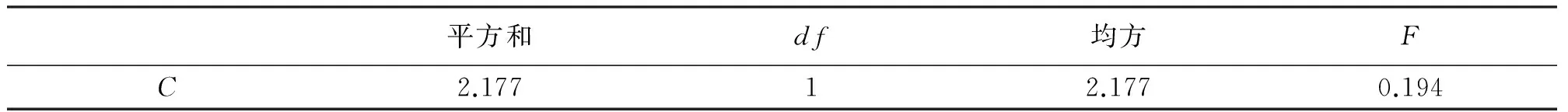

(1)被试性别主效应不显著,F(1,38)=0.194,P=0.662>0.05,η2=0.005;

(2)面孔类型主效应非常显著,F(1,38)=17.732,P=0.000<0.05,η2=0.318;

(3)表情类型主效应显著,F(2,76)=17.501,P=0.000<0.05,η2=0.315;

(4)被试性别与面孔类型交互作用不显著,面孔类型与表情类型交互作用不显著,被试性别、面孔类型及情绪表情三者交互作用不显著;

(5)被试性别与表情类型交互作用显著,F(2,76)=4.259,P=0.018<0.05,η2=0.101.

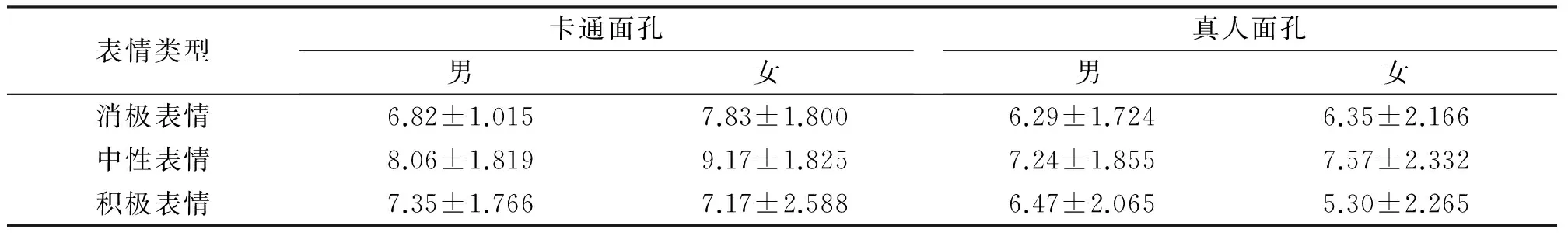

表2 三变量混合描述性统计结果(M±SD)

表3 面孔类型、面孔表情及性别三因素方差分析结果:被试内效应分析

*P<0.05**P<0.01***P<0.001,下同.

表4 面孔类型、面孔表情及性别三因素方差分析结果:被试间效应分析

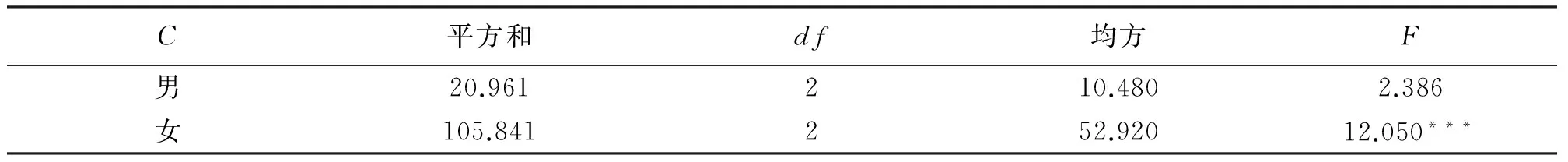

由简单效应分析结果(表5)可知对于男性被试三种表情之间差异不显著F(2,234)=2.386,P=0.094>0.05,而女性被试三种表情类型之间差异非常显著F(2,234)=12.050,P=0.000<0.001.

表5 表情类型×被试性别简单效应分析结果

进一步的事后多重比较结果显示,对于男性被试,三种面部表情类型之间对面孔识别的影响没有显著性差异;而对于女性被试,中性面部表情与消极面部表情对面孔识别有显著差异,均差值=1.283,P=0.011<0.05;中性面部表情与积极面部表情对面孔识别有显著差异,均差值=2.130,P=0.000<0.05;而消极面部表情与积极面部表情之间无显著差异,均差值=0.848,P=0.152>0.05.

3.2 反应时分析结果

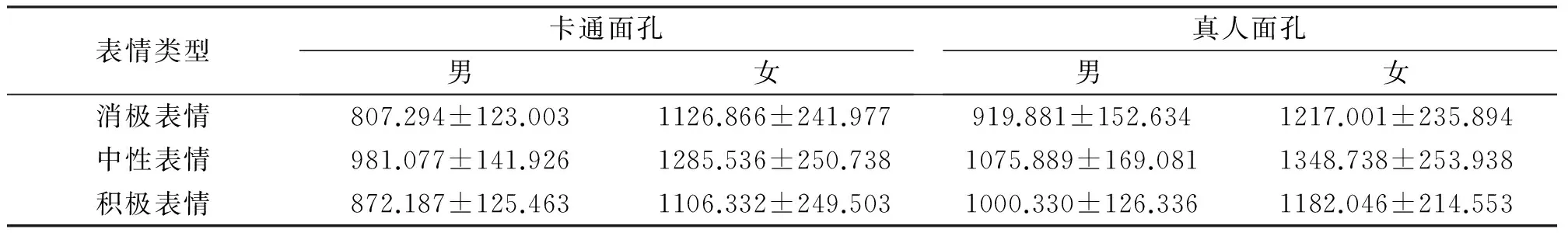

由表6、表7、表8可知:

(1)面孔类型主效应十分显著,F(1,38)=24.859,P=0.000<0.05,η2=0.409;

(2)表情类型主效应非常显著,F(2,38)=35.2929,P=0.000<0.05,η2=0.484;

(3)被试性别主效应显著,F(1,37)=20.321,P=0.000<0.05,η2=0.975;

(4)面孔类型与被试性别交互作用不显著,面孔类型与表情类型交互作用不显著,面孔类型与表情类型及被试性别三者交互作用不显著.

(5)表情类型与被试性别交互作用显著,F(2,37)=4.303,P=0.032<0.05,η2=0.86.

表6 三变量混合描述统计结果(M±SD)

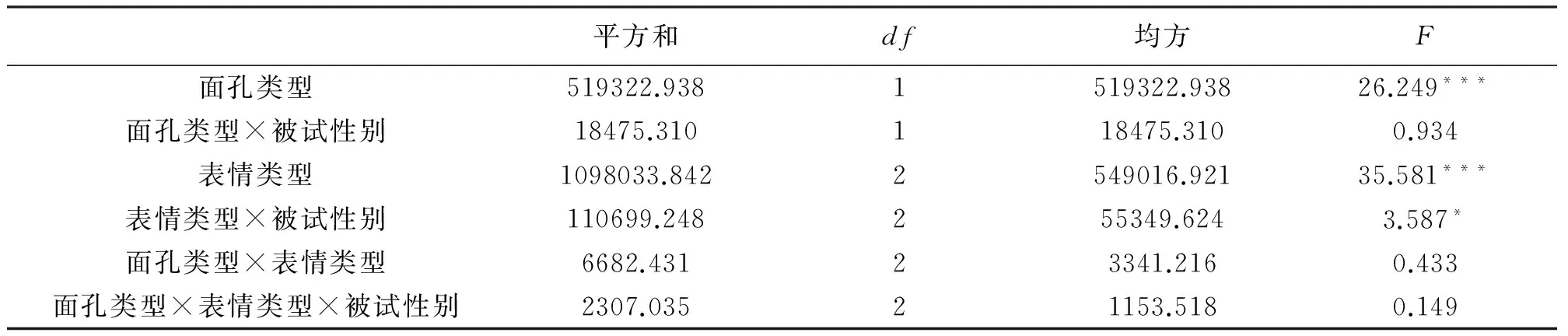

表7 面孔类型、面孔表情及性别三因素方差分析结果:被试内效应分析

表8 面孔类型、面孔表情及性别三因素方差分析结果:被试间效应分析

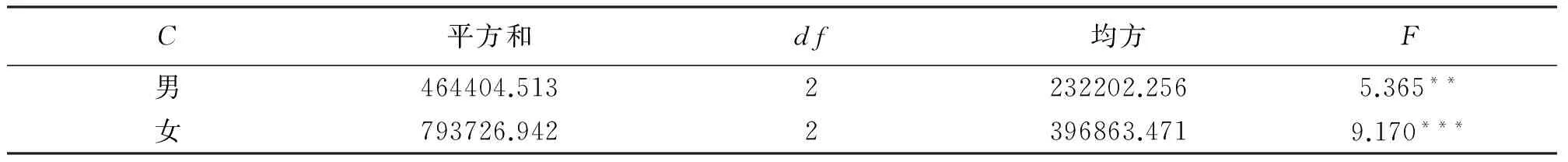

由简单效应分析结果(表9)可知,对于男性被试和女性被试,三种面部表情之间差异均显著,对于男性被试,F(2,234)=5.365,P=0.005<0.05.对于女性被试,F(2,234)=9.170,P=0.000<0.001.

表9 表情类型×被试性别简单效应分析结果

事后检验进一步分析结果显示,对于男性被试,中性表情与消极表情差异显著,均差值=164.895,P=0.004<0.01,中性表情与积极表情差异不显著,P=0.193>0.05,消极表情与积极表情之间差异不显著,P=0.388>0.05;而对于女性被试,中性表情与消极表情差异显著,均差值=145.204,P=0.003<0.01,中性表情与积极表情差异非常显著,均差值=172.948,P=0.000<0.001,消极表情与积极表情之间差异不显著,P=0.892>0.05.

4 讨论

对于面孔识别错误数和反应时,面孔类型主效应均显著,说明被试对于卡通面孔和真人面孔的识别是存在显著差异的,对卡通面孔识别的错误数显著大于真人面孔,也可以说明个体对于真人的面孔的识别是区别于其它刺激的,卡通面孔虽然来自于真人面孔,但是可能由于失去了人们识别面孔时所主要关注的立体特性,造成了这种差异.同时对于真人面孔识别的反应时却明显大于卡通面孔,我们可以理解为真人面孔刺激较非真人面孔刺激需要更多地认知处理,有更复杂的加工过程.同时真人面孔可能更易引起被试的注意,倾注较多加工,这也可能是对真人面孔识别的错误较少的原因.但是也要考虑到虽然反应时差异明显,两种反应时是非常短暂的(1s左右),因此面孔类别的差异是确实存在的.

面部表情对面孔识别的主效应在错误数和反应时上均非常显著,中性表情错误数和反应时均显著大于其它两种表情,有表情的面孔相比无表情的面孔具有再认的优势,而表情类型和面孔类型交互作用并不显著,说明表情之间的差异存在于卡通面孔和真人面孔,即在两种面孔中这种差异均存在.Bruce和Young提出的面孔加工机能模型认为,对于表情的加工主要涉及对不熟悉的面孔的加工.在本实验中使用的是再认方式,这可能是情绪面孔相对于非情绪面孔有更好的再认率的原因之一.实验过程中有被试反映实验材料中的面孔审美度太低,面目“狰狞”,这可能解释了被试对这种认知使其印象深刻,再认率高,同时也可以解释消极表情与积极表情没有显著差异是由于被试将注意力集中在有无面部表情上.人际交往的原则也可以证明这种差异,在人际交往过程中,情绪具有很重要的作用,而面部表情是情绪最直观易识的外部表现,人们更可能对面带微笑的人好感度更高,印象更深刻,而对表情愤怒的人敬而远之,也会印象很深.实验中的条件是一种对真实情况的夸张,是一种极端情况,夸大了这种差异.该情况提示实验有不足的地方,面孔去除了装饰、发型、衣着等因素,集中于面部会造成感官不适应,影响实验结果,排除这种影响结合个体对图片的主观审美进行补充实验.

被试性别与表情类型的交互作用在错误数和反应时上均显著,研究假设相对于中性表情,男性对消极表情的面孔有更好的识别,而女性正好相反,对积极表情的面孔的识别更好.被试性别与表情类型的交互作用显著并没有证明实验最初的假设.

简单效应和事后比较发现,在错误数上,只有女性被试出现了这种差异,中性表情与消极表情和积极表情的差异均显著,消极表情和积极表情间差异不显著;而对于男性被试三种表情间差异均不显著.即可以认为这种表情间的差异只存在于女性被试.这一点并没能证明实验的假设.而从事后比较均差值结果可看出,对于女性被试,相对于消极表情,中性表情与积极表情的差异显著程度更高,因此也可认为女性对积极情绪的注意更多,即女性被试倾向于对积极表情的面孔有更好的识别效果.王琳通过对负性情绪注意偏向研究发现[5],在负性情绪注意偏向机制上存在性别差异,女性比男性对负性情绪投入的注意资源更多,这也可能是女性出现中性表情与消极表情差异显著的原因.

在对反应时的数据分析发现不论对男女被试这种表情间的差异都是非常显著的,总体上男性被试的差异显著程度要小于女性.对于男性被试,中性表情与消极表情有显著差异,但中性表情与积极表情无显著差异,而对于女性这两种对比均有显著差异,且中性表情与积极表情的差异显著性更高,也表明了女性被试更多地与积极情绪表情相联系,而男性被试更多地与消极情绪表情相联系,结合事后检验均差值结果可看出,男性确实对消极表情面孔有更好识别效果,而女性对消极和积极表情面孔均有较好识别效果,对积极表情的识别稍好于消极表情.这种差异可能源于女性在社交中对情绪较于男性更加敏感.

对于错误数和反应时上的差异情况并不一致,这可能说明表情类型的差异是存在的,反应时很短说明了这种认知加工的联系性,而错误数代表了面孔识别的总体情况,女性比男性对情绪表情尤其是积极表情更加敏感,倾向于给予更多关注即认知资源(被试性别主效应不显著).

参考文献:

[1]Farah M J.The cognitive neuroscience of vision[M].Great Britain:Marston Lindsay Ros International Ltd.2000.

[2]王玲,王静梅,王军利,等.卡通面孔与真实面孔识别的ERP比较研究[J].心理研究,2012,(5):19-28.

[3]BruceV,YoungA.W.Understanding face recognition[J].British Journal of Psychology,1986,77:305-327.

[4]陈欣.不同效价的面部表情图片加工差异的研究[D].沈阳:辽宁师范大学,2012.

[5]王琳.负性情绪注意偏向的性别差异研究[D].天津:天津师范大学,2015.