湖南冶金考古主要收获:以铜、铁、锌为例

莫林恒

摘要:本文以铜、铁、锌三种金属为代表,考察了当前湖南境内矿冶考古发现以及金属遗物的考古学研究、铸造工艺与科技检测分析的成果。认为在商周、楚汉、唐宋以及明清等时期湖南境内发现的金属器多有精品,且具有显著的本地特色,表明了湖南是中国重要的金属冶炼与制造中心之一。这固然与湖南境内丰富的矿产资源有关,但同时也因为湖南能够较快地将中原先进技术本地化.并加以创新,有的方面甚至达到了当时最先进的水平.从而创造出了独特的冶金文明.并成为了中华冶金文明中重要的组成部分。

关键词:湖南;冶金考古;青铜器;铁器;桐木岭遗址

湖南是我国著名的“有色金属之乡”,矿冶历史悠久,出土了大量商周时期精美的青铜器,西汉时期曾在湖南设长江以南唯一的“金官”,东汉设“铁官”,从唐宋至明清时期一直是我国的矿冶重镇。在湖南曾发现过开采、冶炼、铸造铜、铁、锌等金属的重要矿冶遗迹,出土了铜、锡、铁、金、银、铅、锌等各类金属制品,并有大量与矿冶有关的历史文献记载。近年来湖南省文物考古研究所联合北京大学考古文博学院、中国科学院自然科学史研究所、北京科技大学等单位在湘江下游开展了对商周时期冶铸遗址的调查,在湘南开展了对历史时期多金属冶炼遗址的调查,并通过2016年对桂阳桐木岭遗址主动性发掘,发现了一处保存状况较好、遗迹结构功能清楚、出土冶炼遗物丰富的古代炼锌遗址,极大地推动了湖南冶金考古工作。本文将以铜、铁、锌三种金属为代表,梳理湖南省的矿冶考古研究历史,揭示湖南冶金考古的成就,并探讨未来的工作方向。

一、商周青铜器的发现与铜矿的开采

目前湖南出土了较多商周时期青铜器,总数达500余件,是商周考古的重要研究资料。石门皂市遗址曾发现的商时期冶炼遗迹与湖南麻阳发现的一处楚国铜矿开采遗址都为研究先秦时期湖南的采矿、冶铸技术提供了重要线索。

1、湖南商周青铜器的发现与研究

湖南是我国南方出土商周铜器比较集中的地区之一。上个世纪以来,陆续出土商周铜器(不包括楚式铜器)总数达500余件,这其中包括如四羊方尊、虎食人卣、人面方鼎、象尊、豕尊、牛尊、大铙等,造型优美、装饰华丽、工艺精湛,与中原地区出土的青铜器相比毫不逊色,这些青铜器无疑是研究南方乃至整个中国青铜文明不可或缺的重要素材。

由于大部分青铜器都出土于窖藏,且未经科学发掘,这对判断青铜器的年代、族属、性质造成了很大的困扰。湖南商周青铜器研究的最核心问题是这些青铜器是本土铸造,还是从外地传入,争论的意见基本处在“有”与“没有”两个极端。

目前,高至喜、何介钧、熊传薪、施劲松、熊建华、王恩田、向桃初等学者都对湖南商周青铜器进行过系统的研究,并就这批商周铜器的产地、文化属性、来源、性质等提出了自己的观点和解释。其中前五位先生虽然在铜器的类型划分、类型名称及各类型铜器铸造者的族属甚至铜器的具体年代判定上有分歧,但他们均认为湘江流域在商代晚期已经开始铸造大量的青铜器,即湖南商代晚期有一个较为发达的青铜文明。这一看法已被国内外学者所认同,成为湖南出土的商周铜器性质的主流认识。他们依据器形、纹饰、铭文等特征,大体将湖南商周青铜器分为三大类:第一类是中原型,即器形、纹饰与中原青铜器完全相同,铭文中的“父乙”、“戈”、“鳳”、“祖丁”等,均在中原青铜器中可以找到。第二类是中原与地方型的结合体,造型、纹饰、风格基本和中原一致,但又不同程度地表现出地方特色,可能是商人或周人到湖南后吸取当地文化特征而在本地铸造的,这就包括人面纹鼎、四羊方尊、豕尊、象尊、牛尊等。第三类是地方型,造型、纹饰、风格基本上是土著特色,但有些方面又受到中原影响,这主要有各式的铜铙、镈、甬钟、铜斧等。但是,王恩田先生和向桃初先生则认为湘江流域出土的商周青铜器主要是商末周初殷移民南下带来和到本地后铸造的,湘江流域商代晚期可能并不存在一个发达的青铜铸造中心。

我们认为湖南商周青铜器的核心铸造技术很可能是来源于中原商王朝,是商人或周人到湖南后吸取当地文化特征而在本地铸造的,形成了有地方特色的青铜文明。有关湖南青铜器的年代、文化属性和铸造产地的讨论无疑还会继续深入。应该看到湖南拥有较为丰富的铜、锡、铅资源,铜、锡、铅等矿料的开采、冶炼、铸造是一条生产链,需要有效的组织管理。同时,以动物型为代表的青铜器明显具有地方特色,在出土青铜器较为集中的沩水流域发现了炭河里和高砂脊遗址,尤其是炭河里遗址发现了城墙、壕沟、宫殿建筑,其规模较大、规格较高,在文化等次上与发现的铜器群是相匹配的,这些都是研究湖南商周青铜器的重要线索。从更广阔的视角研究商王朝势力对于湖南的影响,分析湖南青铜器的矿料来源和冶铸工艺,尤其是如何合理解释青铜器与炭河里文化的关系等,均是目前研究湖南商周青铜器的关键问题。

2、商周青铜器铸造工艺与科技检测

湖南商周青铜器的铸造工艺是青铜器研究的重要内容,对探讨商周时期南方青铜器的地域特征具有重要意义,但其制作技术体系与考古学文化面貌一样复杂。因此,一方面需要针对各时期的典型器物做更为细致的个案研究,另一方面需要与中原及周边各地区进行充分的比较。

廉海萍、谭德睿将其制作技术体系概括为三类:中原技术铸造、仿中原技术铸造和自主创新设计铸造;并梳理出引进中原技术与器物、由当地自行设计铸造较为粗陋的器物、当地完全掌握范铸技术并有所创新的三个阶段。

2015年湖南省博物馆与中国科学院自然科学史研究所合作,对湖南省博物馆藏30件商周青铜器进行技术研究,目前发表了部分成果。苏荣誉等学者对湖南省博物馆藏石门卣、华容折肩尊、桃江金泉马簋等重要青铜器进行了风格和工艺分析,认为石门卣、华容折肩尊属于商代南方类型,铸造于商代南方作坊,其中石门卣以其盖、腹扉棱分铸最具特色。周文丽等学者发现四羊方尊口沿和羊角残片采用了不同的合金比例,说明羊角和器身是分铸的。

湖南商周青铜器的系统科技检测分析起步较晚。早期主要是对四羊方尊、人面纹鼎等重要青铜器进行过成分分析。近20年来,随着望城高砂脊及宁乡炭河里遗址考古综合研究的开展,内田纯子、马江波、金正耀等学者利用铅同位素比值对沩水流域商周青铜器群的产地进行了有益探索。马江波测定了湘东北铜鼓山类型及费家河文化青铜器、春秋时期越人青铜器的铅同位素比值,将湖南商周青铜器所用矿料构成了完整连续的序列。岳阳铜鼓山遗址铜器中包含高放射性成因铅,说明这类特殊铅在长江以南的出现时间可以早至二里岗上层阶段。宁乡青铜器中,部分器物使用了殷墟早期十分流行的高放射性成因铅,也有部分使用流行于商末周初中原地区的一类普通铅。据此,马江波与金正耀认为晚商时期湖南并无利用就近金属资源的迹象,反倒与中原存在着密切的矿料交流。西周时期的高砂脊器群中不再见到高放型铅,内田纯子认为高砂脊器群所用矿料来自中原,而马江波则认为以高砂脊M5为代表的部分器物使用了来自湘南的铅,这暗示了湘南地区多金属矿资源可能在西周时期就得到开发。

湖南是历史时期重要的铅、锡产地,许多研究者关注湖南商周青铜器中的锡含量。马江波认为湖南商周各时期不同文化类型铜器的合金技术较为统一,容器多为铅锡青铜和锡青铜,兵器和工具类铜器多为锡青铜,据此认为用锡较多是湖南商周时期合金配比特征。刘亮对湖南省博物馆藏青铜器腐蚀产物进行了分析,发现多件器物表面铜流失严重,导致氧化锡富集。湖南青铜器是否含锡比例较高,考虑到精美铜器中锡含量高还可能受到器物等级的影响,工具及兵器又受到机械性能限制,必须加入足量的锡。故而因此这一观点的检验仍然还需要更多科技检测。

湖南楚汉时期青铜器数量多、分布广。然而,目前科技分析工作明显不足,这与商周时期充实的综合研究形成了反差,也限制了商周青铜器科技检测数据的解读与研究。崔剑锋对常德楚墓出土青铜器进行了分析,将便携式XRF无损分析与取样分析结合,又通过显微金相进行观察,发现了一件铜戈经过淬火处理,铜天平盘则为锻制成型。这些发现反映了战国时期青铜器的制作工艺趋于多样化。若能对湖南地区战国及汉代青铜器进行更为系统的科技检测,定会对研究湖南自商周以来青铜器所使用的矿料来源,铸造工艺的发展演变提供更多帮助。

3、商周时期铜的开采、冶铸遗存

商周时期湖南发现的矿冶遗址有石门皂市遗址和麻阳铜矿开采遗址。

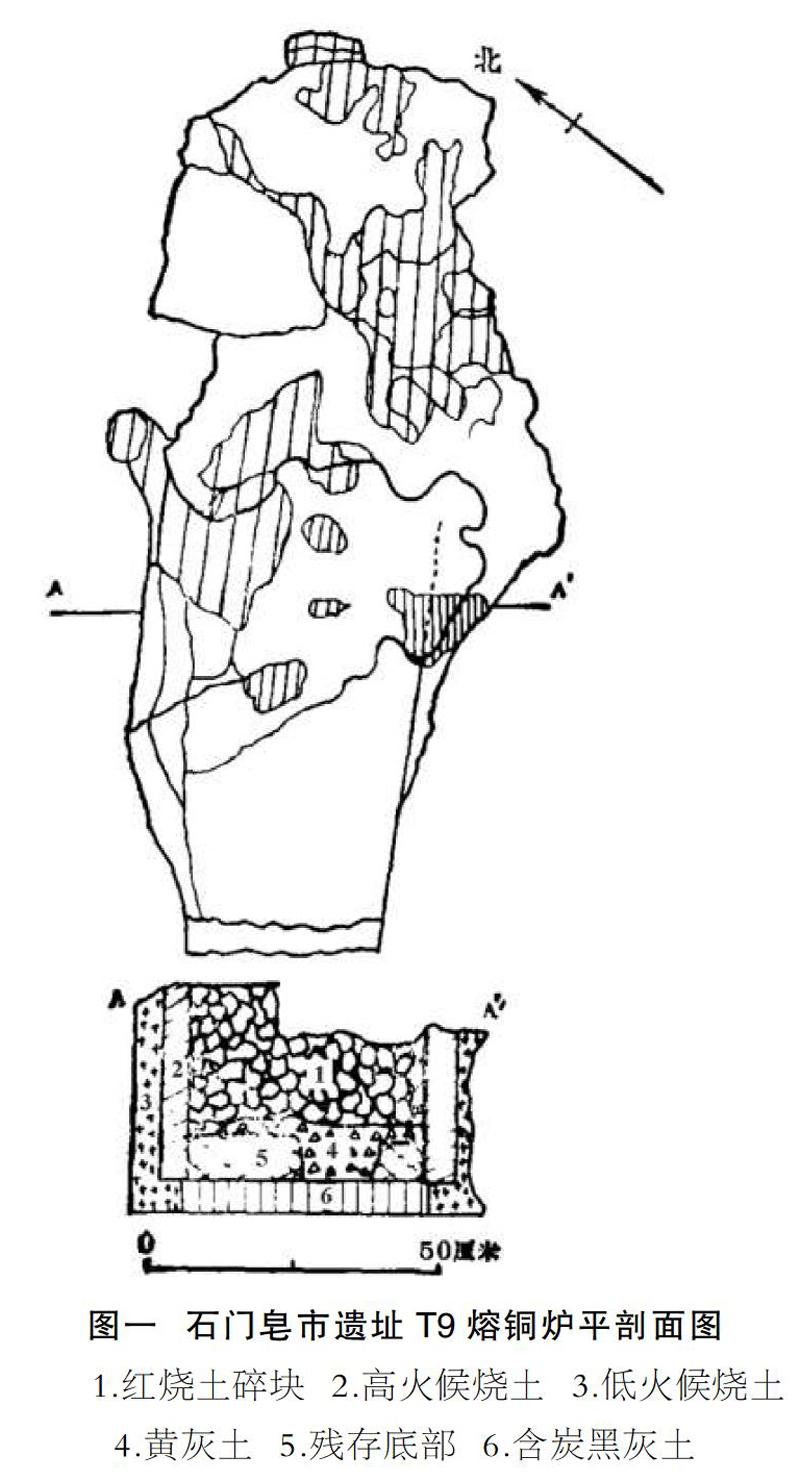

湖南石门皂市遗址发现了商时期的冶铸遗存。在T9探方发现一个比较完整的熔炉,炉体长1.5、宽0.8米,可分辨火道与炉膛两部分,火道两壁墙体内层烧结,地平,底部为含炭黑灰土,全长约75、宽35、残高40厘米,略似簸箕形(图一)。炉膛坍塌,根据遗迹推断为椭圆形,炉膛内出土陶大口缸残片多块,炉膛周围10平方米范围内,散布有七八块铜渣,最大一块面积达50平方厘米。发掘者推测这里可能是一座熔铜炉。1984年夏,冶金考古专家李京华先生考察该遗址时,从烧土块中发现三件泥质铸范,其中一件是柱状鼎足范,说明此遗址有铸铜作坊。

湖南麻阳发现一处铜矿开采遗址,位于湘西沅麻盆地中段,东侧的辰溪、麻阳两县交界之处的九曲湾。1982年由湖南省博物馆等单位的考古工作者和麻阳铜矿工程技术人员组成联合调查组,对古矿井做了比较全面的调查,发现了古矿井14处,其中12处为矿井式地下开采,1处为露天开采,1处塌陷不明。根据出土的遗物结合碳十四测年数据等综合因素,判断一部分古矿井为战国时期。通过调查和清理,主要发现了一段保存比较完整的古矿井结构,倾斜分层采矿和矿山巷道遗迹,以及“火爆法”的烟熏痕迹,在矿井的顶部和侧壁上,仍保存有铁錾开采痕迹。发掘清理出的遗物有木、铁、陶质的器物,大多数是当时的采矿工具,少数是当时的生活用器,如木槌、木撮瓢、木舀瓢、木撬棍、木楔、木手铲、木杯、铁錾、铁锤、陶罐、陶豆和少量竹片及大量藤条等。

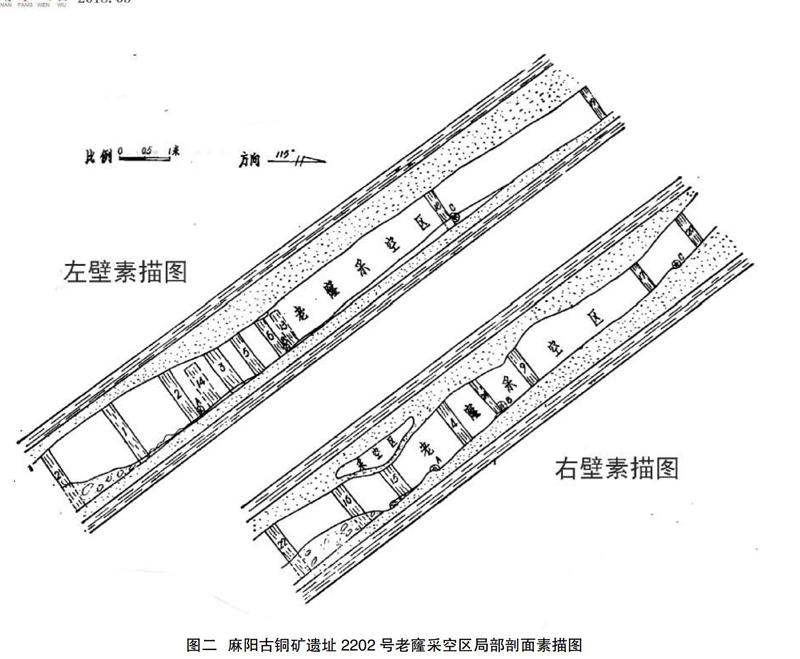

2202號“老窿”有分上下两层开采的情况,即将厚1.4-1.87米的矿层分两层依次开采了上下的富矿,留下中间的贫矿(中间一层属于灰白色长石石英细砂岩,含铜0.2%左右,厚0.4米),形成“楼板式结构”(图二)。更重要的是利用中间0.4米厚的贫矿层稳定性当顶板做天然护顶,并在跨度大的采空区内,保留粗壮的“I”字形矿柱或隔墙。在跨度较大的相邻矿柱之间,又辅以木支柱,以防止矿井顶部因压力过大而下塌。有一段古矿井的木支柱仍然保存原来的布局和形状。分左右两排排列有一定的规则。左壁有7根,基本处于一条直线上,右壁也有7根。左、右两壁的木支柱,基本上是对称的。这些开采方法一方面达到了“舍贫矿、取富矿”的目的,另一方面保障了采矿的安全。据麻阳十三处古矿井现有资料统计,古开采面积约32351平方米,其中2002号斜巷长140米,倾角360,最大深度距地表80余米,1203号巷道沿矿脉走向开拓,巷长约400米,充分显示楚国战国时期矿井的提升技术已有相当大的进步,矿山生产已发展到深部开采的技术水平,远远超过了以往矿山巷道的长度。

麻阳古铜矿开采遗址是我国古代采矿和冶金史上一处重要发现,留下了各种采矿遗迹和采矿工具,其中保存较好的古采矿空间、巷道、“火爆法”痕迹为研究当时楚国的采矿技术水平提供了宝贵的资料,并对研究在此之前商周时期湖南的采矿技术提供了重要线索。

湖南商周时期铸造青铜器的陶范发现较少,石范出土相对较多。高砂脊出土了一件陶范,发掘者推测是小型武器或工具的铸范。石范一般用于铸造工具类器物,如斧、锛、凿、刀、镞等。

二、楚汉铁器的出土与铸铁遗址的发现

湖南楚汉时期出土了丰富的铁器产品.并在张家界市桑植县发现了长江以南惟一的一处汉代铸铁作坊.2015年又在桑植县发现一处冶铁作坊遗址,进一步揭示出此地铁矿开采、冶炼、铸造的生产链。

1、楚汉铁器的发现与研究

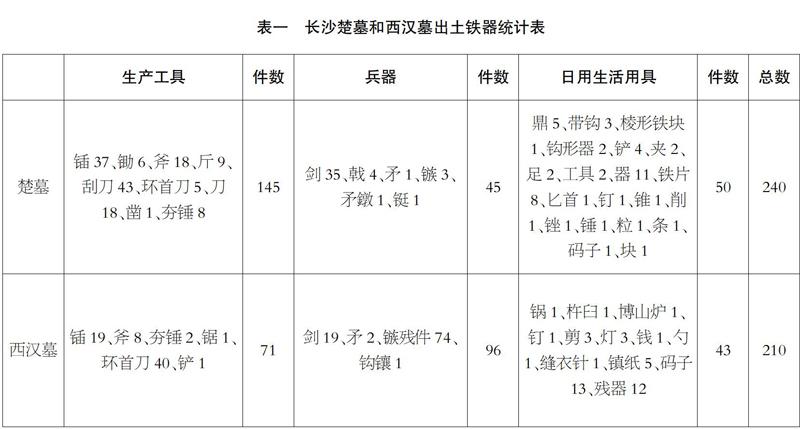

湖南发现了大量楚汉时期墓葬,在墓葬中随葬了较多的铁器。1951~1994年间,长沙市区及其近郊发掘春秋晚期至战国晚期墓葬2048座,可以分为春秋晚期、战国早期、战国中期和战国晚期等四期,各期均有铜器、铁器出土,包括鼎、剑、戈、矛、匕首、戈、戟、斧、凿、刮刀、削刀、锯、锸、六角锄、竖銎镢、夯锤、带钩等各种类型。白云翔先生通过系统分析比较长沙楚墓出土的铜器、铁器后认为,无论是出土频率还是出土数量,铜兵器和日用器具大大多于同类铁制品,而铁制木作加工器具和土作农耕器具则远远多于同类铜制品。或可以认为,当时的长沙地区,各种工具的铁器化程度要高于兵器和日用器具。另一方面,长沙楚墓不同期别的墓葬出土铁器的统计显示,战国中晚期墓葬中铁器的出土明显增多。湖南资兴旧市发掘战国墓80座,其中23座墓出土有铁器。统计结果同样显示,战国晚期墓葬中铁器明显增多。这与楚国加大了对南方的开发力度有一定关系,也反映出战国中晚期社会生活中铁器的使用有了较大的发展。

长沙地区有近二千座西汉墓,现已整理出106座墓有铁器210件,与长沙楚墓的墓葬数量和出土铁器数量上大体接近,将两个时期出土铁器类型数量进行统计比较,如下表: