江西鹰潭大上清宫遗址公众考古初探

朱丽辉 江凌

大上清宫遗址位于鹰潭市上清镇东部,是历代正一道天师禅宗演法、供奉神像、降妖除魔的宗教场所,独居江南宫观之首,在全国也是举世无双,素有“仙灵都会”和“百神受职之所”的美誉。

大上清宫遗址于2014年6月被发现,经过近三年的考古发掘和多次专家论证,确定该遗址是南方地区目前发掘的规模最大、等级最高、时代序列最清晰、揭示遗迹最丰富、布局最完整的皇家道教宫观建筑.是道教的核心建筑,它不仅汇聚了中国道教建筑艺术的精华,也填补了我国大规模道教考古的空白,具有重要的历史价值、社会价值、艺术价值和科学价值。因此,在进行考古发掘的过程中开展公众考古,让公众走近大上清宫遗址,了解道教,具有重要的现实意义。

一、大上清宫遗址开展公众考古的必要性

大上清宫占地面积30余万平方米,遗址价值很高,考古发掘将会持续一个较长的工作周期。让遗址走出封闭式专业化田野发掘的壁垒.把公众视线引入进来,将田野发掘与公众考古相结合是十分必要的,主要表现为四个方面:

1、是道教特别是正一道自身发展的客观需要。道教是中国本土宗教,与清朝、民国时期相比,当今的中国道教事业迎来了新的发展春天,然而与其他宗教而言,道教发展还是相对滞后、边缘化。大上清宫遗址的发现,找到了中国道教根脉,无疑对其发展起到凝聚力量的推动作用,因此,大上清宫遗址及早走入公众视野,是弘扬中国道教的客观需要。

2、是大上清宫遗址考古发掘工作获取动力源泉的有效途径。传统的考古发掘工作是相对封闭状态的专业性较强的一项工作,使得文物资源的发掘、保护、利用往往只是考古和文物机构的专属工作,工作量不仅超负荷,后期研究、保护、展示利用更是繁重的任务,仅凭单薄的部门力量完成巨量的文物工作,难以做到尽善尽美,考古发掘工作的最终目的“让文物活起来”就无法充分实现。大上清宫遗址自发掘以来,文物部门与政府及相关部门协调沟通密切,与公众保持良好的互动,考古发掘工作开展顺利,保护、展示、利用得到社会多方关注与支持,是遗址考古发掘工作获得动力源泉的有效途径。

3、是夯实鹰潭人文基础的重要工作。鹰潭龙虎山是道教发祥地,市委、市政府正集全市之力打造“中华道都”,大上清宫遗址的发现,为龙虎山作为道教发源地提供了强有力的实物证據。通过公众考古活动.为鹰潭市打造“中华道都”夯实了良好的人文基础,从而有力推动鹰潭经济社会的发展。

4、是民众尊重道教文化、要求共享物质文化遗产成果的强烈愿望。道教是中华民族文明的传承,是华夏民族智慧的结晶,民众不仅尊重本土宗教的发展,渴望了解道教的本源和历史,更希望能共享民族文化的成果,增强民族自豪感。开展遗址公众考古有效拉近民众与遗址的距离.以实物形式展示道教的历史演变及原貌,不断满足民众的文化需求。

二、大上清宫遗址开展公众考古的途径与方法

传统考古发掘一方面将古代文化遗存展示出其旧有的存在和辉煌,另一方面又会无意识的将自身工作与大众隔离开来,陷入发掘整理和学术研究的繁忙之中,缺乏考古学的通俗化、大众化的意识,对文物资源的利用,发挥其重要的文化传承作用是不利的,这也是近年来公众考古学孕育而生的重要原因。大上清宫遗址发现以来,被社会各界所关注,如何将其通过大众接受的方式展现出来,成为遗址开展公众考古的关键问题。为此,大上清宫遗址采用了现场参观、微信推文、新闻报道、互联网宣传、教育活动等多种公众考古活动方式。

1、现场参观是开展大上清宫遗址公众考古最有效的途径与方法。

参观考古现场,可以让大众近距离接触考古发掘,对了解考古工作,认识遗址真实样貌,积极参与到自觉保护文物的行动中来有着重要意义。由于遗址尚在进行考古发掘.对遗址参观的人数、次数要进行严格把控,确保遗址的安全。

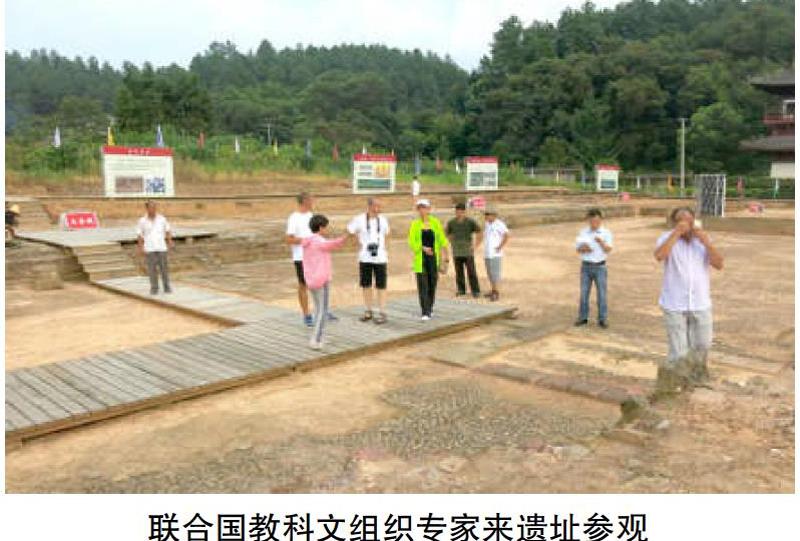

2014年10月大上清宫遗址开始筹划现场参观的路线、展板、讲解等各项工作,随着参观需求的不断增加,2016年3月,遗址现场又铺设游步道供参观者行走,并在遗址西南角搭建了临时展厅,对考古发掘的阶段性成果进行展示,并在展厅中央制作了大上清宫复原沙盘,直观展示遗址的历史原貌。2014年12月至2018年5月.大上清宫遗址接待各级各类参观80余次,参观人数1800余人,特别是2016年联合国教科文组织的专家和坦桑尼亚的文化交流团分别来到遗址现场参观学习,好评如潮。

遗址的保护展示工作随着考古发掘的不断深入将进一步完善,目前正在设计更科学、更合理、更专业的保护展示大棚,来支撑、扩大遗址容纳更多参观人数与数量的能力,迎接更多民众走进大上清宫,揭开道教的神秘面纱。

2、微信推文能达到快速、远程传播大上清宫遗址相关信息的效果。

在手机各类社交软件层出不穷的时代,微信深受老、中、青三代的青睐,通过微信推文转发,不仅可以扩大受众面.还不受地域与空间的限制传播知识与信息,不乏为公众考古的另一渠道。

2015年4月,关于大上清宫遗址介绍及工作动态陆续通过微信推文与社会公众见面,及时传递了遗址相关信息,拉近了公众与大上清宫遗址的距离,远隔千里也可以欣赏遗址的风采。据不完全统计,仅2015年4月至8月,微信相关文章约12篇,阅读人数约2500人。微信的影响力是不容忽视的,今后在人力充足的情况下,可以建立大上清宫遗址公众号,围绕大上清宫的历史、人物、遗迹、器物等相关内容,有点有面地推出更多科普性较强的文章,不断增强大上清宫公众考古的趣味性和传播的生命力。

3、新闻报道具有权威性、准确性,易于让大上清宫遗址考古发掘被民众广泛关注。

抓住大上清宫遗址相关工作顺利开展的有利契机.以电视新闻、报纸报道的形式增加遗址与大众接触的机会。2015年4月举办的大上清宫遗址专家论证会就是很好的宣传点,CCTV-13新闻频道、江西电视台、鹰潭电视台都对此进行了新闻报道,此外,《江西日报》、《江南都市报》等也做了版面宣传,反响很大,不少专家学者,甚至普通民众特意来到遗址现场参观,为遗址考古发掘及建设提出很多宝贵意见。

4、互联网宣传可反复查询,使大上清宫遗址持续不断与大众建立联系。

在公众考古活动的途径和方法中,互联网宣传也是行之有效的方式之一.它和微信推文有着异曲同工的效果,但较微信而言,互联网适用的范围更广,有查询、解答疑惑的作用,通过百度、搜狗等信息查询,可以解决民众对遗址存在的问题,能够持续不断地与民众建立联系。

5、教育活动使大上清宫遗址传递的信息有目的地与相关教育结合起来,易于知识普及。

大上清宫遗址通过开展公众考古活动被越来越多的民众关注,不少单位将教育活动地点选择在遗址现场。2015年6月,鹰潭市文广新局将中心组学习放在大上清宫遗址.局中心组60多人通过对遗址的历史、价值、发掘过程等内容的了解,加重了对文化遗产的感情,加强了文物保护的意识,加深了对习近平总书记关于文物工作重要论述的理解。此后,市妇联、市编办等单位也将教育活动与大上清宫遗址结合起来,活动效果非常不错。

开展大上清宫遗址公众考古,大大拓宽了传统考古的受众面,大上清宫遗址考古发掘由最初的不被理解逐渐到被广泛的认可,并得到了鹰潭市委、市政府的大力支持,各部门各单位与文物部门建立起密切协助关系,形成遗址保护、展示的强大合力。

三、大上清宫遗址开展公众考古注意的问题

在开展大上清宫遗址公众考古的同时不能忽视遗址的考古发掘,考古发掘仍是工作主旋律,因此,现场参观对考古发掘工作影响较大,要注意以下几个问题。

1、大上清宫遗址的保护问题。遗址目前揭露面积约5000平方米,有足够的遗迹、遗物内容展示给参观者,参观者进入遗址势必要踩踏遗址地面,对遗址保护形成威胁,因此,设计好参观路线,做好遗址保护是很必要的。大上清宫遗址游步道的铺设,一方面引领参观者有序参观,另一方面对遗址地面起到很好的防护作用,是现场参观的过程中不可或缺的基础设施。

2、设计符合大众需求,直观易懂的知识性展板或展示方法。由于大上清宫遭受过严重的损毁,对于普通民众而言,现场的可视性和观赏性不强,为了调动遗址现场民众的积极性,遗址制作了一些帮助参观者了解古建筑知识、延伸参观者想象空间的展板,对于参观起到重要的辅助作用,特别是大上清宫展厅内陈设的遗址复原沙盘,形象生动地展现了大上清宫历史原貌,极具震撼力,深受参观者喜爱。

3、搭建现场与参观者的讲解桥梁,做好讲解环节的工作。遗址参观面对的大多是不具有专业知识的普通人群,因此,讲解如何能做到通俗易懂、条理清晰、语言风趣成为讲解环节的关键,直接影响到参观者的兴趣及关注程度。大上清宫遗址讲解将考古发掘的特点与博物馆陈列讲解结合起来,既有富于变化的现场展示,又有舒缓而生动的语言表述,讲解员具备丰富的专业知识储备,可以根据现场实际情况随时改变讲解的侧重点及兴奋点,讲解成为现场良好的互动桥梁。

4、大上清宫遗址公众考古活动必须注重严谨性和科学性。遗址现场参观和旅游景点参观有相似性,但绝不能等同于旅游参观。旅游为了达到自身的经济效益目的,将一些历史知识夸大、篡改甚至扭曲,不能很好传播历史文化。开展遗址公众考古活动是以保护、展示物质遗产,传承民族文化为根本目的,因此,在追求科普性、直观性、趣味性的同时,一定要注重严谨性和科学性。

四、大上清宫遗址开展公众考古的启示

1、开展公众考古活动以考古发掘人员为主,联合一切可以联合的力量,充实公众考古的人才配比,将活动开展得立体而丰满。

公众考古不是简单纯粹的阐释,活动要能推动考古发掘工作,为遗址建设服务,达到民众参与、共享考古发掘的过程与成果,唤醒公众的文化遗产保护意识为目的。因此,在保证考古发掘高质量进行的前提下,仅仅依靠考古发掘人员做好公众考古从策划到实施的全部环节是不够的,如何将公众考古与考古发掘、社会需求相融合是关键问题。要积极寻求当地博物馆等单位或部门的支持,做好现场展示设计、展厅陈列设计、讲解设计、文章撰写等等,同时与当地政府、宣传、旅游、规划等部门沟通协调,对公众考古活动给予推广宣传,才能全方位打造活动的影响效果,真正发挥出公众考古的沟通、阐释功能。

2、充分利用公众考古走进大众的影响力,争取多方对考古发掘的支持.形成文物保护展示的强大力量。

大上清宫遗址发掘最初只是省考古研究院与鹰潭文物部门联合参与的工作,而真正形成遗址保护展示的强大合力是在公众考古开展之后,大上清宫遗址的影响力不断增强,各级领导、各类专家学者、文物爱好者和普通民众纷纷来到遗址参观。不少人由过去对遗址发掘不理解到逐渐了解再到積极支持,公众考古发挥了很大的作用。目前,鹰潭市委、市政府对遗址建设大力支持,把大上清宫遗址建设作为市委、市政府的重要工作来抓,为考古发掘工作提供更多便利的条件,形成了政府牵头,各部门、单位、社会都积极参与进来的文物保护合力。

3、开展公众考古活动要从考古发掘的实际出发,有阶段有计划地推进,才能取得更好的效果。

公众考古是伴随考古发掘工作的深入而展开的,它也是由浅入深,由小做大的一个过程。所以,要根据考古发掘的实际来分阶段确定公众考古活动的近期目标和长远目标,做到有的放矢。大上清宫遗址揭露面积达到2500平方米时,有足够的展示内容才开始接受参观活动,参观最初面向专家学者及相关部门领导,目的是对遗址考古发掘定位,获取后期工作支持。随着发掘面积不断增多,我们将受众面逐渐扩大,达到迅速增加遗址影响力的目的。为共同保护遗址,打造遗址公园而吸引更多的关注与支持。

4、要利用互联网、电视、报纸等媒介做足公众考古的文章,将考古发掘、遗址保护融入到社会生活当中。

现场参观是公众考古非常直接有效的方法,但能够延续、扩大其影响力,还要借助一些现代化手段。互联网、电视、报纸等媒介是民众熟知和喜爱的传播途径,这些途径可以从不同角度、不同风格、不同层面介绍文物的知识,吸引不同需求、不同爱好的民众,让民众更容易自觉融入到文物保护的行动中来。

公众考古在考古发掘过程中将发挥越来越重要的作用,其途径和方法不是模式化的套用,它是不断改革和创新的,一切从实际出发,注重实效而不流于形式,才能真正做好公众考古的文章。