河北临漳县邺南城倪辛庄窑址调查报告

河北省文物研究所

(河北 石家庄 050031)

邺城遗址位于河北省临漳县县城西南约20公里处,由南北衔接的邺北城和邺南城组成。建安九年(204),曹操营建邺城,后定为王都,此即邺北城,之后十六国时期的后赵、冉魏、前燕均建都于此。东魏天平元年(534),孝静帝将都城由洛阳迁至邺城,天平二年(535)开始营建邺南城,后成为东魏北齐时期的都城。北周建德六年(577)攻灭北齐,拆毁邺城宫室,并在大象二年(580)杨坚平定尉迟迥叛乱后,彻底损毁邺城。

2014—2015年,河北省文物研究所与临漳县文物保管所对邺南城西南的义城墓地进行了考古发掘,在发掘同时对邺城地区的窑业情况进行了专项调查,并在调查过程中发现了倪辛庄窑址。现将该窑址情况报告如下。

一、位置与分布

倪辛庄窑址位于河北省临漳县习文乡倪辛庄村东北150米处的漳河南堤以北的河床内,北80米为现漳河河道,南400米为刘太昌村,地表现为耕地(图一)。由目前邺城遗址已进行的考古工作可知,东魏北齐时期的邺都由宫城、内城、郭城三重城垣组成,其中宫城位于现倪辛庄村及北部一带[1]。通过对新发现倪辛庄窑址与东魏北齐宫城位置的比较可知,窑址位于宫城外东部偏南,内城以内,位置较特殊。现场调查时,在东西200米、南北300米的范围内发现大量红烧土块、草木灰、窑砖、窑具及陶、瓷器残片等,另有部分矸石、石英等制釉原料。

图一 倪辛庄窑址位置图

二、采集遗物

地表采集遗物较多,可分为铅釉陶胎器、铅釉瓷胎器、青瓷器、瓷胎素烧器、窑具五大类,其中铅釉瓷胎器数量最多,器类丰富,其次为青瓷器,瓷胎素烧器数量最少。

(一)铅釉陶胎器

共8件,主要有碗、盆、盒、灯、瓶等,胎体以泥质红陶为主,有少量泥质灰陶;胎质较坚硬,釉色以青黄釉为主,另有青釉、酱釉、浅酱釉等,釉层较薄,有细碎开片;装饰以素面为主,有少量细凹弦纹。

碗 1件。15LN∶1,存口沿及腹部。圆唇,敞口,圆曲腹。泥质红陶胎,较疏松,内外施青黄釉,发木光,釉层较薄,有细碎开片。口径14厘米,残高6.4厘米(图二,1)。

盆 1件。15LN∶2,存口沿及上腹。方唇,两侧起细棱,敞口,腹斜直微曲。泥质灰陶胎,较坚硬,内外施青釉,较光亮,有细碎开片。口径20厘米,残高5.6厘米(图二,2)。

盒 3件。体形较大,泥质红陶厚胎,较坚硬,内外壁施浅酱色釉,发木光,釉层较薄,有细碎开片。可分二型:

Ⅰ型 2件。15LN∶3,存口沿及腹部。方唇,子口直口,斜直腹。残宽6.2厘米,高9.1厘米(图二,3)。15LN∶4,存口沿及上腹。形制与胎釉基本同上,仅个体较大,外肩部有一周细凹弦纹。残宽11.2厘米,高6.5厘米(图二,4)。

Ⅱ型 1件。15LN∶5,可复原。圆唇,子口直口,沿下起凸棱一周,斜直腹,平底,外壁上部阴刻平行双线纹。口径43厘米,底径40厘米,高10.1厘米(图二,5)。

高足器 1件。15LN∶6,存足部。略呈亚腰形,中空。泥质红陶胎,较疏松,外壁及足饰浅酱色釉,发木光,有开片,内无釉。足径4.4厘米,残高7.8厘米(图二,6)。

图二 倪辛庄窑址采集铅釉陶胎器

灯 1件。15LN∶7,存足部。喇叭形,平底,底中部有圆形穿孔与上部贯通。泥质红陶胎,较坚硬,外施浅酱色釉,较光亮,有细碎开片,内无釉。喇叭足中段有一周凸棱。足径8.4厘米,残高5.6厘米(图二,7)。

瓶 1件。15LN∶8,存下腹及足部。深曲腹,饼足。泥质灰陶胎,较坚硬,外下腹及足施青釉,较光亮,有细碎开片,内无釉。足径7.2厘米,残高4.6厘米(图二,8)。

(二)铅釉瓷胎器

共24件,是所有采集遗物中数量最多的一类,器类亦最丰富,主要有碗、杯、钵、盆、高足盘、器盖、砚、罐、缸等;胎多为白胎或白胎泛粉红,较疏松,釉色以浅青黄釉为主,施釉较薄,光亮,有细碎开片;装饰多素面,有少量细凹弦纹。

碗 共6件,器形多圆唇、直口、深曲腹、饼足、厚胎,釉较薄,有细碎开片,内满釉,外施釉及下腹。可分二型:

Ⅰ型 4件。圆唇,敞口,上腹直,下腹外曲,饼足外撇,底内凹,足外侧斜削。15LN∶9,存口沿及腹部。胎泛黄,较坚致。釉黄泛青,发木光。口径13厘米,残高 6.5厘米(图三,1)。15LN∶10,存腹及足部。白胎较疏松,釉色青泛白,发木光。足径4.2厘米,残高5.2厘米(图三,2)。15LN∶11,存口沿及上腹,个体较小。白胎较疏松,青釉泛白,较光亮,外壁沿下有一道凹弦纹。残长4.6厘米,高 4.8厘米(图三,3)。15LN∶14,存下腹及足。白胎泛黄,较坚致,黄釉泛褐色,较光亮,内底有3枚圆形支钉痕。足径5.8厘米,残高4.2厘米(图三,4)。

Ⅱ型 2件。15LN∶15,可复原。圆唇,敞口微侈,斜曲腹较浅,外腹饰两道凸棱,饼足外撇,底内凹,足端斜削。浅褐夹细砂胎,胎质较硬,施青褐釉,较光亮。口径10厘米,足径4.8厘米,高4.7厘米(图三,5)。15LN∶16,存口沿及上腹,形制基本同上,仅个体稍大,腹较深。白胎泛粉红,较疏松,青黄釉,较光亮。口径12.8厘米,残高4.8厘米(图三,6)。

另采集发现一件饼足刻“千”字的碗底残片(15LN∶86),白胎较疏松,内底青褐釉,较光亮,有3枚圆形支钉痕,外无釉。残高1.7厘米,足径8.2厘米(图四)。

杯 共3件,数量较多,多深腹、饼足,个体较小。可分二型:

Ⅰ型 2件。15LN∶17,可复原。圆唇,直口,上腹直,下腹外曲,饼足较高、微外撇,足心内凹。白胎较疏松,浅青黄釉,光亮,有细碎开片,内、外及足满釉,内底积釉,外底有3枚支烧痕。口径7.6厘米,足径3.6厘米,高6.9厘米(图三,7)。15LN∶18,可复原。形制基本同上,仅直口微侈,个体稍小。黄砂胎泛红,较疏松,青黄釉泛褐色,光亮,有细碎开片,内满釉,内底积釉,外施釉及下腹。口径7.2厘米,足径3.4厘米,高5.5厘米(图三,8)。

图三 倪辛庄窑址采集铅釉瓷胎器(一)

图四 “千”字款碗底(15LN∶86)拓片

Ⅱ型 1件。15LN∶19,可复原。方唇,直口,上腹直微曲,下腹外曲,饼足。浅粉色胎,较疏松,青黄釉较光亮,有细碎开片。内满釉,外施釉及上腹。口径8.6厘米,足径3.9厘米,高 6厘米(图三,9)。

钵 2件。15LN∶21,存口沿及腹部。方唇,敛口,深曲腹。细黄砂胎,较坚致,黄釉泛褐色,较光亮,内满釉,外施釉及腹部,口沿及外腹各有一道细凹弦纹。口径14厘米,腹径15厘米,残高 8厘米(图三,10)。15LN∶22,仅存腹部及底。下腹斜直微曲,平底。白胎较疏松,绿釉泛黄,较光亮,有细碎开片。内外及底满釉,内底积釉,外底剥釉,外下腹饰两道细凹弦纹。底径7厘米,残高5厘米(图三,11)。

盆 3件。15LN∶25,存口沿及腹部。方唇,敛口,浅曲腹。白胎较坚致,青釉泛黄,内外满釉,较光亮,有细碎开片。外口沿下有一道细凹弦纹,外腹部有一圈粘烧痕。口径21厘米,残高 5.6厘米(图三,12)。15LN∶26,存口沿及上腹。形制基本同上,仅方唇外凸。白胎较疏松,绿釉泛白,较光亮,有细碎开片,内外满釉,外腹部有一道细凹弦纹。残长2.5厘米,高2.7厘米(图三,13)。15LN∶27,存口沿及上腹。尖圆唇,敛口,唇外突呈花边形,曲腹。白胎较坚致,青釉泛白,发木光,有细碎开片,内外满釉,上腹有一道细凹弦纹。残长4厘米,高 3.3厘米(图三,14)。

高足盘 共5件,由平盘和其下的亚腰形高圈足组成。盘沿与底交接处形成一凸棱,盘沿内侧与内底交接处积釉。可分二型:

Ⅰ型 2件。15LN∶28,存盘及足上部。盘尖唇,直壁内斜,平底,足亚腰形。白胎泛灰,较疏松,青釉泛黄,发木光,有细碎开片,盘及足外满釉,足内无釉,盘内底有粘砂及剥釉现象。盘口径16厘米,底径17.6厘米,高1.7厘米;深0.7厘米,圈足径6.6~7.6厘米,残高6厘米(图五,1)。15LN∶31,存盘及足上部。形制与胎釉基本同上,仅外底微斜曲,内腹较深。盘口径17.2厘米,底径19厘米,高2.5厘米,深0.8~1.4厘米(图五,2)。

Ⅱ型 3件。15LN∶30,存盘部分。圆唇,直腹微内曲,平底斜直,盘较深。白胎泛灰,较坚致,青釉泛黄,较光亮,有细碎开片,内外满釉。盘口径16厘米,高3厘米,深1.5厘米(图五,3)。15LN∶33,存盘部分。形制与胎釉基本同上,仅底平,盘直腹。口径16厘米,高3.2厘米,深1.6厘米(图五,4)。15LN∶34,存盘底及足部分。盘平底,足亚腰形。白胎较疏松,盘及足外满釉,有细碎开片,较光亮,足内无釉。足上径7厘米,亚腰处5.6厘米,底径13.2厘米,残高14.2厘米(图五,5)。

器盖 2件。15LN∶36,存口及盖下部。子口,方唇直口,矮曲顶。白胎较疏松,黄釉泛褐色,发木光,有细碎开片,子口、沿及盖上部满釉,内无釉。盖外有两道细凹弦纹装饰。盖径22厘米,子口径18.4厘米,残高3.2厘米(图五,6)。15LN∶38,残存钮。蘑菇形,白胎泛灰,较疏松,浅青黄釉较光亮,有细碎开片。顶径2.4厘米,柄径1.2厘米,残高2.7厘米(图五,7)。

砚 1件。15LN∶39,可复原。方唇,直腹微内斜,器内砚面上凸,高于砚墙,器外砚壁与底交接处形成台面,底外缘粘附10个蹄形足。白胎泛灰较疏松,青釉泛黄光亮,内外满釉,砚面无釉。口径22厘米,砚槽深1.7厘米,通高 9.2厘米(图五,8)。

图五 倪辛庄窑址采集铅釉瓷胎器(二)

罐 1件。15LN∶43,存口沿及颈部。圆唇侈口束颈。白胎泛灰,较疏松,青釉泛白,较光亮,有细碎开片,外满釉,内口径部位满釉,内腹无釉,外口沿下有一道细凹弦纹。口径8.6厘米,残高 4.6厘米(图五,9)。

缸 1件。15LN∶44,存底部。直壁,平底。厚胎,白胎较疏松,青釉泛黄,较光亮,内满釉,外施釉及下腹,有积釉,底无釉。壁厚3.3~3.6厘米,底厚3厘米,残高7.4厘米(图五,10)。

(三)青瓷器

青瓷器在数量与器类上均不及铅釉瓷胎器,共10件。器型有碗、杯、高足盘、钵等;胎多浅灰或灰白,较坚致,釉色以青褐、青黄釉居多,均有细碎开片,积釉、流釉现象明显;装饰以素面为主,有少量细凹弦纹。

碗 共3件。胎体较厚,多圆唇直腹饼足,均内满釉,外施釉及下腹。可分三型:

Ⅰ型 1件。15LN∶45,可复原。圆唇,直口,深腹,上腹直微曲,下腹外曲,饼足外撇,足心内凹,足端斜削。灰胎坚致,青釉泛褐色,发木光,有细碎开片。内底有3枚支钉痕,外下腹流釉。口径10.8厘米,足径5厘米,高8.2厘米(图六,1)。

Ⅱ型 1件。15LN∶47,可复原。圆唇,斜直腹微曲,饼足较高,足心内凹,足端斜削。浅灰胎坚致,青釉泛褐色,发木光,有细碎开片。内满釉,内底有积釉,外腹流釉,口沿下有一道细凹弦纹。口径13.2厘米,足径5.7厘米,高 8厘米(图六,2)。

Ⅲ型 1件。15LN∶48,可复原。圆唇,深曲腹,饼足。浅灰胎坚致,青釉泛白,较光亮。内底积釉,残有1枚支钉痕,外腹流釉。口径13厘米,高7.8厘米,底径5.2厘米(图六,3)。

杯 2件,多尖唇,直腹或直腹微曲,饼足。青黄釉较光亮,内满釉,外施釉及下腹。可分二型:

Ⅰ型 1件。15LN∶49,可复原。尖唇,直口,上腹直,下腹外曲,饼足,足心内凹,足端斜削。灰胎坚致,浅褐釉,较光亮,有细碎开片,内底有积釉。口径7.6厘米,足径3.2厘米,高6.2厘米(图六,4)。

Ⅱ型 1件。15LN∶51,可复原。尖唇直口,腹直微曲,饼足,足心内凹。浅灰胎坚致,青釉泛黄,较光亮,有细碎开片。口径8.4厘米,足径3.2厘米,高 5.4厘米(图六,5)。

高足盘 3件。15LN∶52,存盘身。方唇,直腹较高,微内曲,平底,外腹与底交接处凸棱明显。浅灰胎坚致,青釉泛褐色,较光亮,有细碎开片,内外满釉。口径14.8厘米,深1.2厘米,残高 1.6厘米(图六,6)。15LN∶53,存盘身。形制基本同上,腹底交接处有微凸棱。灰胎坚致,青釉泛深褐色,发木光,有细碎开片,内外满釉。口径15厘米,深1.2厘米,残高 1.8厘米(图六,7)。15LN∶54,残盘底及足部。盘平底,喇叭形足,足上部较直,下部外撇。白胎泛灰,坚致,青釉光亮,有细碎开片,盘底及足外满釉,足底部有积釉,足内中空无釉。底径11.2厘米,高10.2厘米(图六,8)。

钵 2件。15LN∶56,存口腹部。圆唇,敞口,深曲腹。浅灰胎坚致,青釉泛白,发木光,有细碎开片,内外满釉,外口沿下及腹部有细凹弦纹装饰。口径14.8厘米,残高7.6厘米(图六,9)。15LN∶57,存下腹及底部。下腹斜直微曲,平底微内凹。白胎泛灰,坚致,青釉泛深褐色,发木光,有细碎开片,内满釉,内底积釉,外施釉及下腹,有流釉现象,外底有支烧痕。底径8厘米,残高4.4厘米(图六,10)。

图六 倪辛庄窑址采集青瓷器和瓷胎素烧器

(四)瓷胎素烧器

此类器物数量极少,仅发现4片残片,有杯、罐、缸三类,胎体分两类:薄胎的碗、罐细腻较坚致,厚胎的罐、缸较疏松。部分素胎器上粘有低温青黄釉斑点,推测该类产品为铅釉瓷胎器的半成品。

碗 1件。15LN∶58,存下腹及底。下腹外曲,饼足,足心微内凹。白胎细腻,较坚致,胎体较薄。足径4厘米,残高1.8厘米(图六,11)。

罐 2件。15LN∶59,存口颈及肩部。圆唇卷沿高领束颈溜肩。白胎,较疏松,外肩部粘有浅青黄釉斑点。口径8厘米,残高7厘米(图六,12)。15LN∶60,存腹部。白胎细腻,较坚致,外壁有细凹弦纹带装饰。残长8厘米,宽 4.2厘米(图六,13)。

缸 1件。15LN∶61,存口沿。厚圆唇,折沿。浅粉色胎,较疏松。残长10.6厘米,厚2.6~3厘米,残高 4.4厘米(图六,14)。

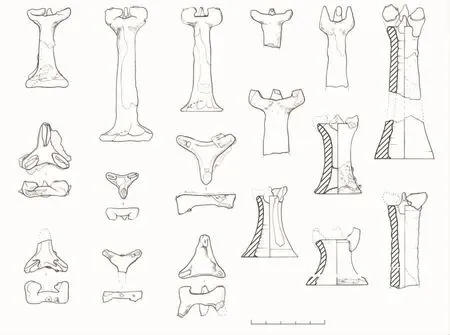

(五)窑具

窑具的数量较多,共17件,约占所有采集品的五分之一,有三叉柱状支具、筒状支具、三叉支钉三大类。

三叉柱状支具 由顶部的三叉支钉、圆柱形身及喇叭足三部分组成。三叉平均分布,支钉为三叉端部直接上折捏制而成,喇叭足,足心内凹。胎均为夹砂红褐陶,较坚致,施黄釉或褐釉,较光亮,有细碎开片。共6件,可分二型:

今年秋天,新品种示范与籽粒玉米种植相比取得明显成效,在德江县平原镇上堰村罗中贵农户,紫苏籽实收平均亩产82.50公斤;在思南县香坝镇背流坝村,紫苏籽实收平均亩产90.00公斤等。贵州油研纯香生态粮油科技有限公司对示范和推广应用的紫苏籽实施16.00元/公斤保底回收,2018年11月完成安顺、黔西、思南、德江等地收购,山区农户种植紫苏籽亩产值是同期种植玉米亩产值的2倍,极大的激励了山区农户积极参与产业结构调整,种植农户纷纷与公司订下订单,预计2019年示范推广种植面积超过2000亩。

Ⅰ型 3件。顶部支钉为长条形。顶部及身施釉,足无釉。15LN∶62,可复原,个体较矮。青釉泛褐色,较光亮,有细碎开片。上半部积釉,足外部缩釉痕明显。上宽6厘米,底径6厘米,高11厘米(图七,1)。15LN∶63,可复原,个体较高。浅青绿釉泛白,发木光,顶部剥釉明显。支钉上粘有少量瓷胎,推测为铅釉瓷胎器的支烧具。上宽5.6厘米,底径7.2厘米,高 18.4厘米(图七,2)。15LN∶64,可复原,个体稍高。深褐釉,发木光,有细碎开片,上半部流釉痕明显。上宽5.6厘米,底径5.8厘米,高14.2厘米(图七,3)。

Ⅱ型 3件。顶部支钉为圆锥形。15LN∶67,存顶部及柱身上部。三叉外伸较长,锥形支钉已残,支钉及柱身无釉。上宽5.7厘米,残高5.4厘米(图七,4)。15LN∶68,存顶部及柱身上部。形制与胎同上,仅个体较大,顶部有褐色流釉痕。上宽7.6厘米,残高9厘米(图七,5)。15LN∶69,存顶部及柱身。顶部三叉外伸较短,锥形支钉较高。顶部有黑褐色流釉痕,器身无釉。上宽3.6厘米,残高11厘米(图七,6)。

筒状支具 由顶部3枚支钉、亚腰形中空器身及喇叭足三部分组成,支钉平均分布,为单独后粘在中空器身的顶部。胎均夹砂红褐陶,较坚致,施褐釉、黄褐釉或酱釉,较光亮,有细碎开片。共5件,可分三型:

Ⅰ型 2件。厚圆唇,侈口,亚腰形身较矮,顶部支钉为长条形。15LN∶70,可复原。支钉较大,腹部直,喇叭足内被流釉及窑渣填实。顶部及器身施褐釉,发木光,有细碎开片,内外满釉,足上部缩釉明显。上宽6.2厘米,筒口径5.6厘米,底径6.4厘米,通高10.8厘米(图七,7)。15LN∶71,可复原。形制与胎基本同上,仅支钉较小,腹部内曲明显。支钉及器身部分有流酱褐釉。上宽4.8厘米,筒口径3.6厘米,底径7.6厘米,通高9.6厘米(图七,8)。

Ⅱ型 2件。厚方唇微侈,亚腰形身高直,顶部支钉为长条形。15LN∶73,存顶部及身。顶部支钉有两层,外层为浅青黄釉的瓷胎支钉,内层为酱褐釉的夹砂红陶胎支钉。器身施酱褐釉,较光亮,有细碎开片,外满釉,内无釉。上宽5.8厘米,筒口径4.6厘米,底径8厘米,复原通高 21厘米(图七,9)。15LN∶74,存顶部及柱身。形制与胎釉同上,仅支钉为单层,器身较直。上宽6厘米,筒口径4.8厘米,残高 13.2厘米(图七,10)。

图七 倪辛庄窑址采集窑具

Ⅲ型 1件。厚方唇,侈口,亚腰形身粗矮,顶部支钉为圆锥形。15LN∶72,可复原。支钉较大,支钉及器外满施酱褐釉,较光亮,有细碎开片,外下腹缩釉。上宽6.4厘米,筒口径5.6厘米,底径8.4厘米,通高8厘米(图七,11)。

三叉支钉 从胎上可分为两类:一类为瓷土胎,胎白疏松,粘有淡青釉或青黄釉,用于烧制铅釉瓷胎器;另一类为夹细砂红陶或灰陶胎,较坚致,多粘有青褐、浅褐釉等。此类窑具有粘多层支钉的情况,推测可用于烧制不同质地器物,同时可反复使用。共6件,可分三型:

Ⅰ型 3件。三叉外伸较短,叉间弧形连接。一侧平,另一侧三叉端部上折后捏成长条形。15LN∶78,完整。夹砂红褐陶胎,较坚致,青褐釉较光亮,有细碎开片,端部及连弧部有流釉及积釉。宽6.4厘米,高2.2厘米(图七,12)。15LN∶80,可复原。形制基本同上,仅支钉上凸较高。白胎,较疏松,支钉及器身有流淡青釉痕,釉色较光亮。宽6厘米,高3.1厘米(图七,13)。15LN∶75,完整。形制与胎基本同15LN∶78,仅个体较小。宽4.6厘米,高1.8厘米(图七,14)。

Ⅲ型 1件。15LN∶82,可复原。上下均捏出支脚,上部扁片状,下部锥状。灰白瓷土胎,较坚致,上下支脚均粘有所支烧器物的胎和釉。宽6.6厘米,高4厘米(图七,17)。

三、窑址时代

此次调查未采集到有明确纪年的器物,但通过与周边地区纪年材料的比对,可以对窑址年代进行推测。

铅釉陶胎碗15LN∶1与河北赞皇李仲胤墓(534)陶碗 M52∶14[2]、河北磁县茹茹公主墓(550)红陶碗标本601[3]器型相似;盒15LN∶5与河北磁县湾漳壁画墓(推测为550—567)陶盘标本 1335[4]137—138器型相同,仅腹较高。铅釉瓷胎碗15LN∶9、14与山西太原娄睿墓(570)釉陶碗标本662[5]、山西太原徐显秀墓(571)黄绿釉碗标本282[6]器型相同,杯15LN∶17、18与山西寿阳库狄迴洛墓(562)黄釉杯99[7]器型相似,高足盘15LN∶28与河北磁县元良墓(553)高足盘CMM1∶95[8]器型相同;砚与河南安阳贾进墓(572)瓷砚M54∶11[9]器型相似。铅釉瓷胎罐15LN∶43、素烧罐15LN∶59与太原北齐徐显秀墓(571)瓷罐标本54[6]、河北磁县湾漳壁画墓青绿釉瓷罐标本1343[4]137—138器型基本相同。青瓷碗15LN∶45与河南安阳贾进墓(572)瓷碗M54∶22[9]、河北磁县高润墓(576)瓷碗Ⅰ式[10]器型基本相同,15LN∶47与山西太原张海翼墓(565)大号瓷碗标本1[11]器型相似;青瓷杯15LN∶49与陕西咸阳独孤宾墓(572)瓷杯M10∶4[12]器型相同;青瓷高足盘与山东临淄崔博墓(573)高足盘[13]器型与釉色基本相同。

从以上与纪年材料的比对可以推测:倪辛庄窑址的时代为东魏北齐时期,即534—577年。

四、几点认识

(一)窑址性质

据《北齐书》载,东魏天平元年(534),“神武以孝武即西,恐逼崤、陕,洛阳复在河外,接近梁境,如向晋阳,形势不能相接,乃议迁邺,护军祖莹赞焉。诏下三日,车驾便发,户四十万狼狈就道”[14]。《北史》载:“甲午(535),发众七万六千人,营新宫。”[15]185另据《北史》载,北周武帝于建德六年(577)正月、五月两次下诏:“伪齐东山、南园及三台,并毁撤。瓦木诸物凡入用者,尽赐百姓。山园之田,各还本主。”“京师宫殿,已从撤毁,并、邺二所,华侈过度,诚复作之非我,岂容因而弗革。诸堂殿壮丽,并宜除荡,甍宇杂物,分赐穷人。三农之隙,别渐营构,止蔽风雨,务在卑狭。”[15]367—369从以上文献可知,邺南城的始建与使用时间为535—577年,故倪辛庄窑址的烧瓷时代与邺南城的使用时间基本一致。

根据倪辛庄窑址的位置,结合考古勘探与文献记载邺南城内的道路系统可知,倪辛庄窑址位于东魏北齐时期宫城外东偏南,宫城南门外中阳门与西华门之间的西华门大街北侧,西距宫城东墙约200米[16]。

从倪辛庄窑址位于东魏北齐宫城东墙外侧的特殊地理位置、与邺南城同步的使用期及主要生产铅釉瓷胎器的特点分析,该窑址可能是专门为东魏北齐的宫廷烧造陶瓷器的场所,是最早具有御窑性质的窑场。

(二)窑址产品器类与特点

倪辛庄窑址采集的遗物中,铅釉瓷胎器数量最多,器类最丰富,应为倪辛庄窑址的主要产品,其次为青瓷器、铅釉陶器及瓷胎素烧器,窑具数量亦较多。铅釉瓷胎器中高足盘数量最多,均上承浅腹平底盘,下为喇叭足。其次为碗杯类,均尖唇或圆唇,直腹饼足,足心内凹,足端旋削,分高直腹与矮直腹两型。其他类器物数量较少。青瓷器中碗杯类数量最多,器形多尖唇直腹饼足,分直腹与直腹微曲两类,高足盘器形同于铅釉瓷胎器中的高直腹类。铅釉陶胎器与瓷胎素烧器数量均较少,其中铅釉陶胎器可能为倪辛庄窑址的附属类产品,而瓷胎素烧器则为铅釉瓷胎器的半成品。

(三)铅釉器与瓷器

目前的考古资料证实,中国最早的铅釉器出现在西汉时期,多为泥质红陶胎,黄褐色釉,东汉以后,绿铅釉陶胎器成为主流。三国两晋时期,铅釉器发展缓慢。到了北朝时期则得到较大发展,尤其在北齐时,出现了用白色瓷土为胎,施浅色的青釉或青黄釉,釉色淡雅清新的新产品,深受当时上层人士的喜爱,这从目前已发掘的大量高等级墓葬中出土该类产品所占比例最高可以证实。北齐以后,这种铅釉瓷胎器成为铅釉器的主流,并逐步发展为隋、唐、宋、金的三彩等类型的器物。在铅釉瓷胎器盛行的同时,中国北方地区开始烧制青瓷器,但因其胎厚、灰或浅灰胎,多施褐或青褐釉的特征,并不为上层社会所喜爱,从北魏洛阳大市遗址大量出土的青瓷器与釉陶器[17]可以证实这种情况。中国白瓷起源的时间尚有争议,在白瓷出现以前的北齐时期,铅釉瓷胎器与青瓷器并行发展,二者共同成就了白瓷的诞生。

附记:倪辛庄窑址调查工作由河北省文物研究所胡强、黄信完成,文内插图由胡强、毛小强绘制,器物由刘军龙修复,照片由河北博物院郝建文拍摄。

执 笔:黄 信

[1]中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所.河北临漳县邺南城遗址勘探与发掘[J].考古,1997(3).

[2]汪盈,朱岩石,沈丽华.河北赞皇县北魏李仲胤夫妇墓发掘简报[J].考古,2015(8).

[3]磁县文化馆.河北磁县东魏茹茹公主墓发掘简报[J].文物,1984(4).

[4]中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所.磁县湾漳北朝壁画墓[M].北京:科学出版社,2003.

[5]山西省考古研究所,太原市文物考古研究所.北齐东安王娄睿墓[M].北京:文物出版社,2006:144—145.

[6]常一民,裴静蓉,王普军.太原北齐徐显秀墓发掘简报[J].文物,2003(10).

[7]王克林.北齐库狄迴洛墓[J].考古学报,1979(3).

[8]磁县文物保管所.河北磁县北齐元良墓[J].考古,1997(3).

[9]孔德铭,焦鹏,申明清.河南安阳县北齐贾进墓[J].考古,2011(4).

[10]磁县文化馆.河北磁县北齐高润墓[J].考古,1979(3).

[11]李爱国.太原北齐张海翼墓[J].文物,2003(10).

[12]陕西省考古研究院.北周独孤宾墓发掘简报[J].考古与文物,2011(5).

[13]山东省文物考古研究所.临淄北朝崔氏墓[J].考古学报,1984(2).

[14]李百药.北齐书:帝纪第二:神武下[M].北京:中华书局,1972:18.

[15]李延寿.北史:魏本纪第五:东魏孝静帝[M].北京:中华书局,1974.

[16]徐光冀.东魏北齐邺南城平面布局的复原研究[G]//宿白先生八秩华诞纪念文集编辑委员会.宿白先生八秩华诞纪念文集.北京:文物出版社,2002:201—215.

[17]中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队.北魏洛阳城内出土的瓷器与釉陶器[J].考古,1991(12).