吡喹酮用于治疗孕牛血吸虫病的临床效果及副反应分析

(菏泽学院药学院,山东菏泽 274000)

血吸虫病是人类和牲畜常见的寄生虫病,为了有效控制孕牛血吸虫病的传染,本文以血吸虫病发病率较高的几个村作为研究对象,并作为实验组给予吡喹酮进行干预治疗,从而对采用吡喹酮治疗孕牛血吸虫病的临床效果和出现的副反应进行分析,现在就将具体情况汇报如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

在本地选取两个没有外来因素干扰的村庄,作为血吸虫病研究的对象,并且随机分成两个组,一个是实验组,一个是对照组。两个小组之间间隔8~10km,实验组的牛群数量为140头,其中母牛为116头,占比82.9%,而含有孕牛30头,占25.9%。而对照组的牛群数量为150头,其中母牛122头,占比81.3%,而含有孕牛17头,占27.9%。两组数据无显著差异,P>0.05,具有一定的可比性。

1.2 治疗方法

对实验组的牛群给予吡喹酮进行干预治疗,月龄为3个月以上的牛群均作为实验对象,达到6月龄的水牛给予25 mg/(kg·bw)的 药量,400 kg 作为上限值,而6月龄以下的水牛给予30 mg/(kg·bw)的药量。2015年对除了孕牛之外的实验组牛群进行了1次治疗,在2016年的8月、12月,又对包含孕牛在内的全部牛群进行了第2次治疗,给予口服药物,用药之后孕牛要圈养3天。而对照组中的牛群依照常规的治疗方法,对血吸虫病进行治疗。

1.3 观察指标

每年的12月要对实验组和对照组的牛群采用统一孵化法(MHT)进行检查,并观察感染的情况。

1.4 统计学方法

将观察记录的数据进行收集,并利用统计学软件对数据进行汇总和分析,计数资料采用率单位为%,两组之间的比较用X2 检验,P<0.05无显著差异,具有统计学意义。

2 结果

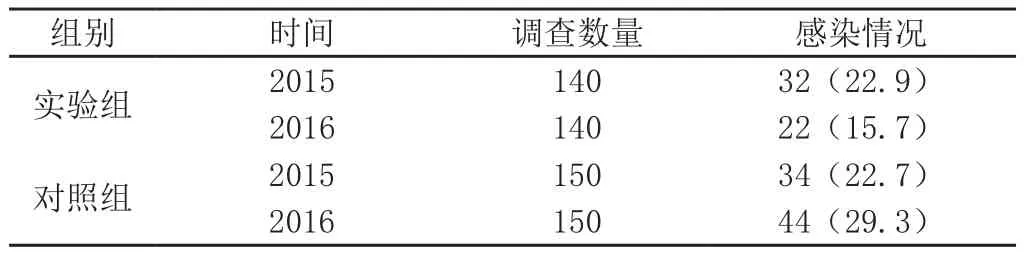

实验组的牛群给予吡喹酮药物进行治疗后,感染率明显境地,2015年孕牛检验结果呈阳性的为4例,2016年为2例。对照组的牛群采用常规治疗方法后,感染率呈上升趋势。但两组差异不具备统计学意义(见表1)。

表1 两组牛感染情况比较(n,%)

2015 年实验组30头孕牛未接受吡喹酮干预治疗。2016年8 月对实验组牛群进行第 1 次治疗的覆盖率达到100%。接受药物治疗后出现副反应的孕牛,月龄主要集中在 4~6 个月,具体表现为食欲不振、治疗后 36 h出冷汗等症状,治疗之后经过圈养1d,并给予常规的输液处理后,症状消失。并于同年 12 月接受第 2 次治疗,参与治疗的牛群覆盖率为 100%,30头孕牛未出现副反应(见表2)。

表2 实验组孕牛化疗副反应情况(n,%)

3 讨论

由于此次实验研究选择的牛群所在地,多为沿湖潮湿地带,同时牛群多选择室外刺痒,在有螺环境下,此牛群传染血吸虫病的概率极高。经过本次研究发现,月龄未达到36个月的牛群容易感染血吸虫病,并且复发的概率较高。一年内只接受两次治疗,很难彻底阻断有螺环境下血吸虫病的传播,但是与常规的治疗方法相比较,经过给予吡喹酮治疗后的感染率较低。

对实验组的孕牛给予吡喹酮药物治疗,接受第一次治疗后,牛群主人未及时对牛群进行圈养处理,造成2例孕牛出现食欲不振、出冷汗等不良反应,但是经过圈养处理后,并对牛群进行常规的输液治疗,有效缓解了不良反应,经过第二次化疗后,孕牛的反应保持正常。经过治疗后,孕牛的生育未受影响,而且新生的小牛也未出现异常反映,说明采用吡喹酮对患有血吸虫病的孕牛进行治疗,安全性较高。

综上所述,采用给予吡喹酮药物对血吸虫病进行治疗有良好的效果,但是采用吡喹酮对在室外饲养的牛群仅仅进行1至2次的治疗,难以达到有效控制传染源的理想效果。因此,在血吸虫病易感、易发的季节,对于在室外饲养的牛群,特别是孕牛要进行多次给予吡喹酮药物治疗,从而减少粪便中血吸虫卵对周围环境的污染,从而有效较低传染源的传播程度。

——以江苏省为例