土地供给管制与城市住房用地供给错配

——基于2009—2015年中国城市面板数据的分析

严金海

(厦门大学公共政策研究院,福建 厦门 361005)

1 引言

经历十余年的快速扩张与繁荣发展之后,中国城市土地和住房市场于“十二五”中后期进入城市间分化发展日益突出的新阶段。当前三、四线城市去库存任务艰巨与一、二线城市房价调控压力持续不减的鲜明反差,折射出住房用地供应过量与供应不足两种不同的供需失衡状态。如图1所示,2009—2013年商品住房用地供应量在一线、二线和其余城市①一线城市包括北京、上海、深圳和广州,二线城市包括其余31个直辖市、省会城市和计划单列市(不含拉萨市),其余城市归为一、二线以外的城市。分别呈现减少、略有增加和大幅增加的不同变化。2009—2015年累计土地供应与住房销售面积之比②商品住房用地供应和住房销售面积数据分别来源于《中国国土资源统计年鉴》和《中国统计年鉴》。受数据可得性的限制,本文分析未考虑容积率。按照朱道林和徐思超[1]住宅用地平均容积率为1.7的抽样统计结果,一线和部分二线城市土地供应不足与三、四线城市土地供应过量的总体判断依然成立。在一线、二线和其余城市分别为0.34、0.64和1.01。土地供应在城市间的差异化增长与人口流向存在明显背离。与2009年相比,2015年在人口主要流入地的一线和二线城市商住用地供应占全国之比分别下降0.83和2.97个百分点,而在一、二线以外的城市则提高了3.80个百分点,由此反映出城市住房用地供应在不同等级城市之间存在空间错配。

现有文献对中国地方政府出让土地的行为逻辑进行了大量研究,但是鲜有直接针对住房用地供给错配这一问题的系统分析。已有研究均认同土地收益最大化是地方政府商住用地出让行为的基本逻辑[2]。依此逻辑,一些研究认为,地方政府会利用垄断地位采取“饿地策略”来供应商住用地[3-4]。显然,这一论断无法解释地方行为差异,特别是三四线城市的土地供应过量[1]。Deng等率先使用2003—2010年35个大中城市数据,检验发现财政支出与收入之比的提高会刺激地方增加商住用地出让面积[5]。郑思齐等[6]和刘洪玉、姜沛言[7]从供给弹性的角度研究发现,地方财政对土地出让金依赖程度越高,城市土地供给弹性越大。不过,上述研究仍主要从地方行为的一方来分析,未考虑中央政策的影响。近期孙世然等[8]、Wang和Hui[9]分析发现地方行为面临中央房地产调控的政治压力的约束,但是尚未进一步考虑中央政策在地方遇到的差异化执行。综上,已有文献为理解地方土地供应行为的逻辑出发点提供了重要基础,也为分析不同时空情境下地方行为的差异性提供了重要启示。但是,现有发现还不足以对城市住房用地供应为什么会出现错配这一问题给出系统解释。

中国城市土地供给既受制于企业化的地方政府在推进城市化过程中的工具化使用[10],也受到中央高度集权式的土地配额管理[11]和房地产用地调控政策[12]的规制。本文拟基于市场异质性的基本特征,从土地供应中地方动机、中央规制与市场力量相互动的政治经济学角度,应用中国105个主要城市2009—2015年的面板数据,研究土地供给管制中的地方行为与中央政策如何共同影响了不同类别城市的土地供应配置,为近年来较为突出的住房用地资源供给错配现象寻找解释。

2 制度背景与理论假说

2.1 地方行为激励与差别化供地策略

在中国式分权体制下,地方政府行为受到财政收入与政治晋升的双重激励[13]。伴随土地与住房制度的市场化改革,21世纪初以来地方政府逐渐走向以土地财政和土地金融为依托的快速城市化与经济增长模式[14]。城市土地收益对缓解地方财政压力发挥着日益重要的作用,其与地方本级财政收入的比例从2001年的0.17∶1持续上升到2010年的0.74∶1,在2016年回落到0.43∶1①土地出让收入2001年为合同价款数,2010、2016年为缴入国库数,数据分别来源于《中国国土资源年鉴》和财政部《地方政府性基金收入决算表》。地方本级财政收入数据来源于财政部《地方公共财政收入决算表》。。土地出让收入主要源于经营性商、住用地的招拍挂出让。2005—2016年间累计占供地总量不到25%的经营性商、住用地出让收益占全部土地收益的86%,其中,占供地总量15%的经营性住宅用地出让收益占土地总收益的60.5%②土地供应总面积和价款数据来源于《中国国土资源统计年鉴》和《2016年中国国土资源公报》,商服和商品住宅用地出让面积和价款数据2008年以前来源于《中国国土资源统计年鉴》,2009年起来源于原国土资源部土地市场动态监测网(http://www.landchina.com)。。

基于商住用地出让收益在土地财政中的基础性地位,面临财政压力的地方政府必然要在商住用地供应上“好好经营”,以实现土地收入的最大化。城市土地供应的政府完全垄断和高度竞争性的土地招拍挂出让机制为地方政府根据市场条件选择合适的量价组合策略实现其土地财政目标提供了制度基础。“少供、高价”和“多供、低价”是两种不同的土地供给策略[8],其选择取决于城市的人口增长和经济发展基础是否具备支撑高房价的条件。如果城市拥有支撑高房价的经济基本面基础,那么采取“饥饿式”供地策略对城市政府来说无疑是成本低、收益高的最优选择;反之,采取“多供、低价”的供地策略是最好的选择。

基于上述分析,提出以下待检验的假说:

假说1:城市商住用地供应受到地方财政赤字压力的影响,在具备高房价支撑基础的城市,地方采取饥饿式供地策略实现其土地财政目标,反之,则采取“多供、低价”供地策略。

2.2 中央新增土地配额对地方供地行为的限制

在土地供应的中央—地方分权关系中,地方供地行为受到中央集权式管理的用地指标约束[11,15]。出于促进区域均衡发展和大中小城市协调发展的考虑,中央实行了偏向中西部和中小城市的差别化用地管理政策。东部地区农用地转用面积占全国之比从1999年的47.14%持续下降为2014年的26.58%③农用地转用面积数据来源于《中国国土资源年鉴》(2000年)和《中国国土资源统计年鉴》(2015年)。。这使得人口大量流入的一、二线城市面临着严格的用地指标控制[16-17],而人口增长缓慢乃至净外流的经济欠发达地区却在用地指标上获得中央支持。

对于一、二线城市,在优先保障重点建设项目的供地政策导向下,用地指标越少,可安排用于商品住宅的土地供应量就越少。对于三、四线城市,宽松的用地指标约束为其同时采取以地引资的工业用地出让策略和“多供、低价”的商住用地供应策略提供了条件。用地指标越多,其可向市场供应的商住用地量就越大。根据原国土资源部对全国城镇存量用地现状调查数据的分析,2009—2016年中国城镇住宅用地增长呈现出“小城市>中等城市>大城市>特大城市和超大城市”的特征①中国土地勘测规划院,《全国城镇土地利用数据汇总成果》,2017年。。根据上述分析,提出以下待检验的假说:

假说2:地方城市商住用地出让规模与自上而下分配得到的用地指标正相关。

2.3 中央住房用地供应调控与地方的机会主义执行

随着经济治理的分权,地方政府逐渐成为拥有较为独立利益的主体。作为住房调控的主要政策工具之一,中央对地方供地行为的规制面临着因央—地利益不一致而引起的政策执行偏差的问题[18]。由于市场的高度异质性,倘若中央政策采取“一刀切”的规制方式,那么地方政府的机会主义执行会表现得尤为突出。2010—2013年中央住房用地供应调控要求各城市住房用地供应量不得低于过去二年或五年的平均供应量,具有典型的“一刀切”特征。该规制虽然符合地价、房价过快上涨的经济发达城市的调控需要,但是却与其采取的“饥饿式”供地策略不相吻合,从而易遭到抵触;与此相反,该政策与经济欠发达城市采取的“多供”策略相契合,从而会得到积极乃至过度执行。根据以上分析,提出以下待检验假说:

假说3:中央政府“一刀切”的土地供应调控政策会遭遇地方城市政府的机会主义执行。

3 经验模型、数据及识别策略

3.1 计量模型与识别策略

为检验地方土地财政动机和中央土地规制政策对城市住房用地供应规模的影响,建立如下面板计量模型:

式(1)中:lnLSi,t是i城市第t年商品住房用地供应面积的对数值;DFi,t-1是i城市第t-1年财政缺口压力;CRi表示城市i是否具备支撑高房价的基础;lnLQi,t-1表示i城市第t-1年新增建设用地指标的对数值。本文采取双重差分的思路来检验假说3。2011年国务院要求各直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高的城市必须实施住房限购措施。通过比较限购政策实施前后两组城市平均供地规模的变化,可以判断地方政府是否对中央土地调控政策做出了机会主义的响应。如果中央政策在各地方得到一致的执行,那么在实施与未实施限购政策的两组城市之间,限购政策实施前后供地面积的平均变化应无显著差异。在式(1)中,DCi和DCt分别表示是否实施住房限购措施的城市和时间虚拟变量,两者的交互项DCi×DCt前的系数是双重差分估计量,即限购政策实施组与未实施组供地面积的平均变化之差。

三个假说的检验方法分别为:如果DFi, t-1的系数α1显著为正,DFi,t-1×CRi的系数α2显著为负,假说1得到检验;如果lnLQi,t-1的系数α3显著为正,假说2得到检验;如果DCi×DCt的系数α4显著为负,假说3得到检验。

为得到假说1更可靠的检验结果,使用Hansen(2000)[19]提出的面板门槛模型,以严格的统计推断方法对门限值进行参数估计与假设检验。在式(1)的基础上,构建如下模型:

式(2)中:lnHPi,t-1为滞后一期的房价水平对数值,是门槛变量;γ为带估计的门限值。如果统计检验表明存在门槛效应,那么当lnHPi,t-1小于等于门限值时,DFi,t-1对因变量的影响为β1,当lnHPi,t-1大于门限值时,影响为β2。

参考已有文献[6-8],对可能影响住房用地供应规模的三组其他因素Xi,t进行控制,包括社会人口因素(人口和居民收入)、经济发展因素(人均GDP和产业结构)和土地市场因素(地价和供地结构)。此外,模型还加入城市固定效应μi和年份固定效应vt,以控制城市个体特征和共同时间趋势的影响。因此,遗漏变量偏误问题得到规避。同时,为克服可能的反向因果关系导致的内生性问题,模型对财政缺口压力、新增用地指标以及地价均采取滞后一期的形式,并用两个历史变量和一个客观变量测量“城市是否具备支撑高房价的基础”。

3.2 变量与数据

限于数据可得性,使用2009—2015年原国土资源部105个重点监测城市的面板数据进行实证分析①105个城市包括4个一线、31个二线和70个三、四线城市。。土地供应面积来源于《中国国土资源统计年鉴》,居住用地价格来源于原国土资源部地价动态监测网(http://www.landvalue.com.cn)。城市经济和社会人口统计数据来源于《中国城市统计年鉴》 《中国区域经济统计年鉴》和《中国人口普查分县资料》。

因变量商品住房用地供应面积用普通商品住房和别墅用地供应面积之和测量。

核心自变量测度如下:(1)财政缺口压力,用预算内财政支出减去财政收入的余额除以GDP表示;(2)新增建设用地指标,参考陆铭等[16]的做法,用人均建设用地审批面积测量;(3)某城市是否具备支撑高房价的基础,分别用2008年房价水平、2000—2010年城镇人口增幅以及35个大中城市虚拟变量测量;(4)限购城市虚拟变量,采取限购措施的城市取值为1,否则为0;(5)限购时间虚拟变量,2011—2014年取值为1,其他年份为0。

控制变量测度如下:(1)人口,用城市户籍人口测量,并使用城市常住人口进行稳健性检验;(2)居民收入,用城镇职工平均工资水平测量;(3)经济发展水平,用人均GDP表示;(4)产业结构,用第二产值除以第三产值衡量;(5)地价,用城市住宅用地监测地价水平表示;(6)供地结构,用工业用地供应面积占供地总面积之比表示。

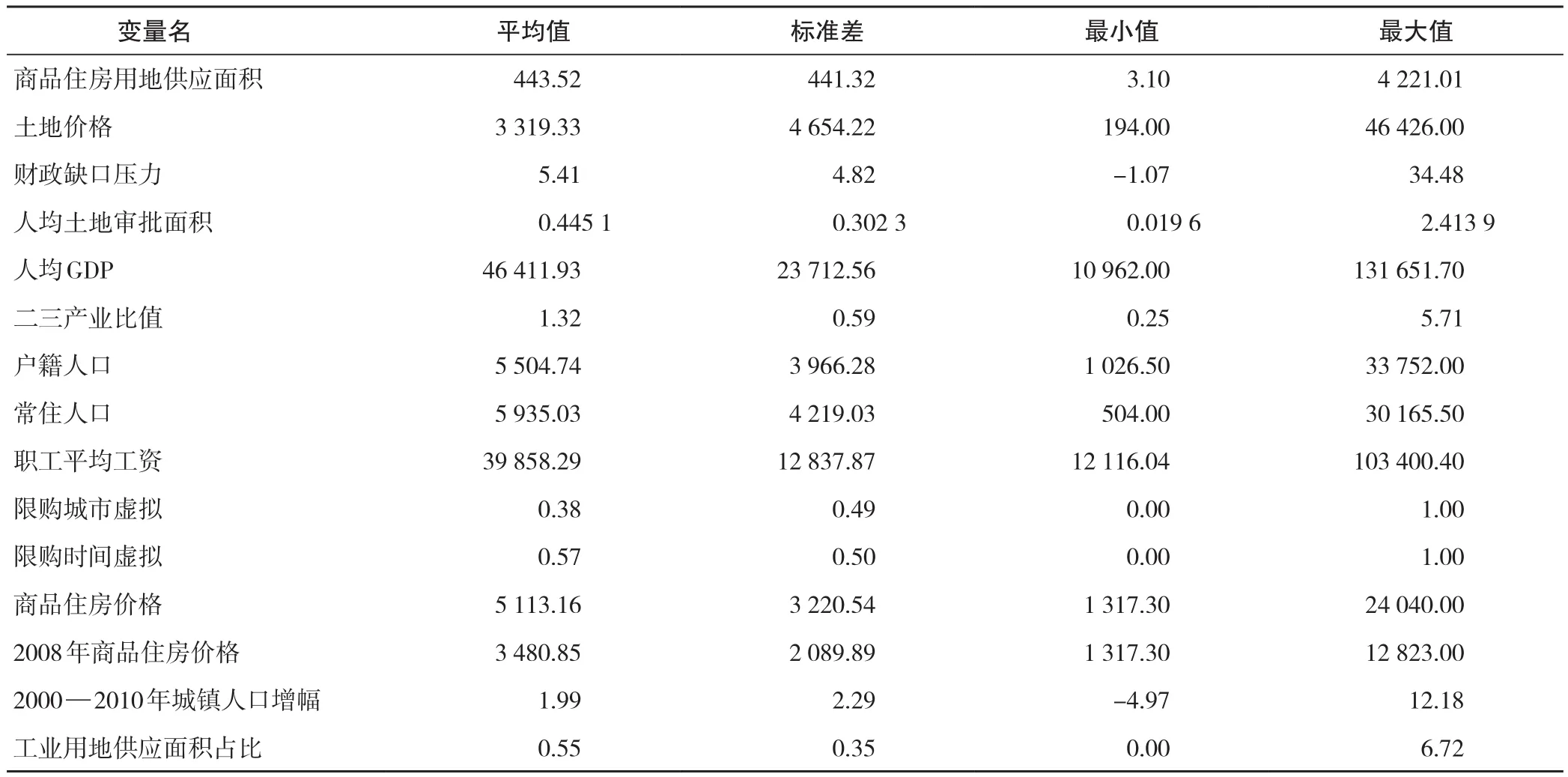

各变量的描述性统计见表1。双重差分方法要求实验组和控制组在政策实施前具有相同的变化趋势,按是否实施住房限购政策对城市进行分类后,图2表明,实施限购组和未实施限购组在2009年和2010年变化趋势相同,满足双重差分法的要求。

图2 实施限购与未实施限购两类城市平均商品住房用地供应面积Fig.2 The average area of commercialized residential land supply in two groups

4 实证结果分析与讨论

4.1 基本回归结果

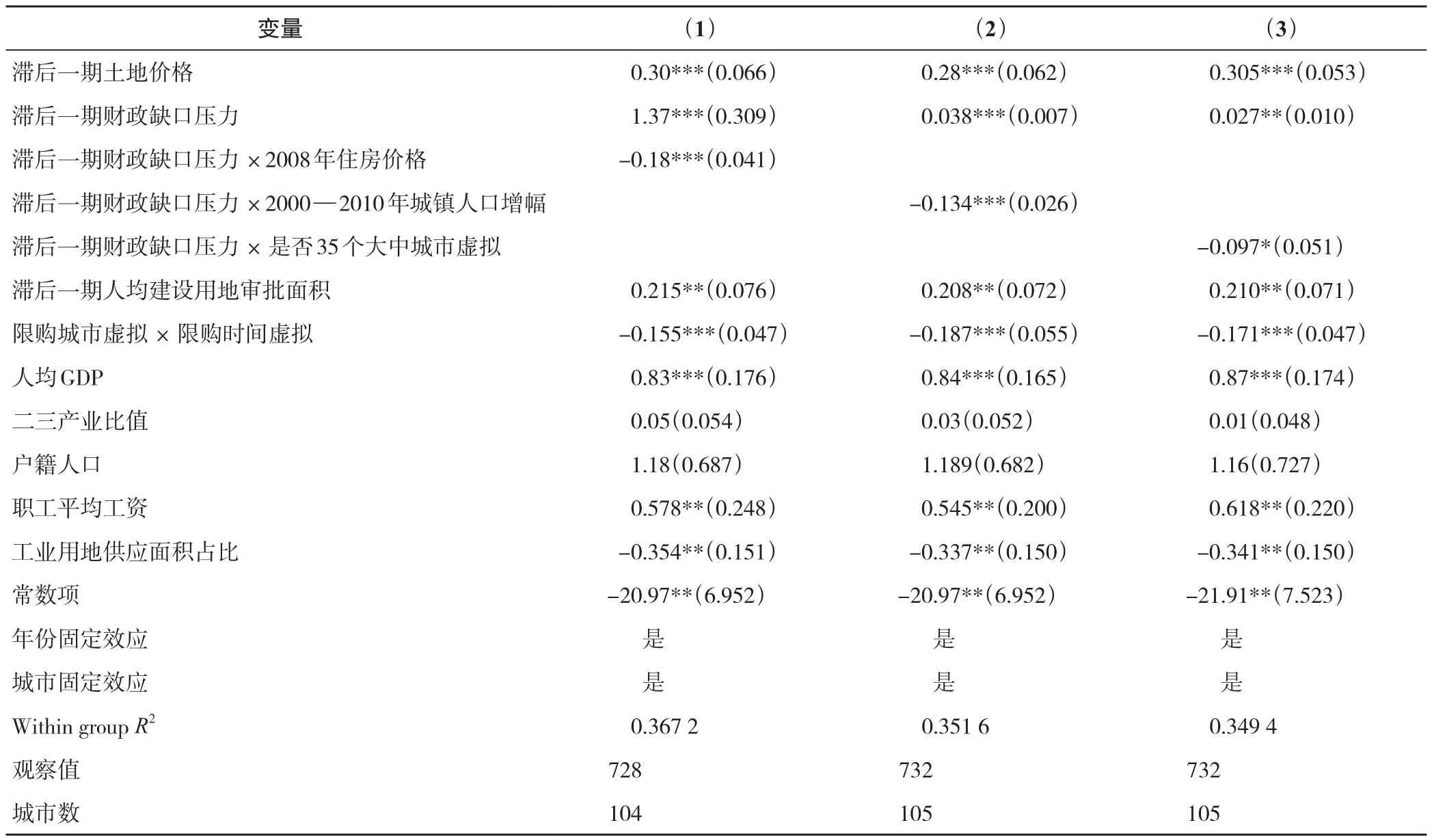

表2是计量模型(1)的回归结果,第(1)、(2)和(3)列分别采用不同方式测量“是否具备高房价支撑基础”,主要变量的估计系数没有明显差异,说明模型结果很稳健。首先,滞后一期财政缺口压力的系数显著为正,财政缺口压力与“是否具备高房价支撑基础”交互项的系数显著为负,说明随着城市更具备支撑高房价的基础,财政缺口压力对商住用地供应规模的影响从正向逐渐变为负向。这意味着,在不具备高房价支撑基础的三、四线城市,政府采取“多供”策略来获得更多的土地出让收入,而在具备高房价支撑基础的一、二线城市,政府采取“饥饿式”供地策略实现其土地财政目标。以第(3)列为例,在35个大中城市,如果财政缺口压力增加1个百分点,那么来年商住用地供应面积会平均减少7%,而在三、四线城市则会平均增加2.7%。这应证了假说1的内容。

表1 变量描述性统计Tab.1 The descriptive statistics of variables

其二,滞后一期人均建设用地审批面积的系数在5%水平上显著为正,且稳定在0.21。这意味着,如果一个城市获批的新增建设用地面积增加1%,那么在下一年该市商品住房用地供应规模有望增加0.21%。这表明地方政府居住用地供应行为受到中央用地配额管理的约束。假说2得到支持。在样本城市中,4个一线城市的人均用地指标均值不及全部城市平均水平的一半,且在样本期持续减少,这部分解释了这些城市土地供应不断减少的原因;70个三、四线城市土地审批面积在2008—2011年年均增长23%,这提供了这些城市土地供应大幅增加的部分解释。

其三,限购城市虚拟与限购时间虚拟交互项的系数在1%水平上显著为负,且稳定在-0.17左右,这说明与未采取限购措施的三、四线城市相比,在实施限购政策的一、二线城市,政策实施后商品住房用地供应面积的平均增加要低18.53%。也就是说,面对中央统一的要求增加供地规模的住房用地调控政策,在限购政策实施后,一、二线城市政府相对减少了供地规模以响应限购政策实施引起的市场需求变化。由此,假说3得到检验。

此外,其他控制变量的估计结果都符合预期,与已有文献结论[6-8]一致。随着城市人均GDP和职工工资水平的增加,地方住房用地供应规模增加。工业用地比重的提高会减少住房用地供应规模,这佐证了已有文献中地方政府采取工业用地优先的供地策略的观点[3-4]。

4.2 面板门槛回归结果

表3和表4分别报告了面板门槛模型似然比检验和回归结果。根据表3的第(1)行,以滞后一期房价水平为门限变量,门限效应在5%的水平上显著。根据表4的第(1)列,滞后一期财政缺口压力增加1个百分点,对于房价水平低于门限值的城市,商住用地供应面积将提高3.4%,而在房价水平高于门限值的城市,供地量则将减少9.1%。该估计结果与固定效应模型相一致。因此,面对财政缺口压力下的增收目标,一、二线城市与三、四线城市政府所采取的土地出让策略的确存在结构性差异,这再次应证了假说1的内容。同样的,人均土地审批面积和双重差分交互项的系数也都符合预期,并与固定效应模型相一致,这再次证实了假说2和假说3的内容。除了滞后一期房价水平,本文还用人均GDP作为门限变量进行了估计,表4中的列(2)是其估计结果,与列(1)相比,没有显著差异。

表2 固定效应模型估计结果Tab.2 The estimation results of fixed-effect model

4.3 稳健性检验①由于篇幅限制,稳健性检验结果未在文中报告,如果需要可向作者索取。

(1)平行趋势假设检验与政策响应的动态异质性。参照已有文献[20],采用反事实检验法,将限购政策的实施时间人为提前1年,并将限购政策的影响进行年度分解,重新设置限购时间与限购城市虚拟变量的交互项。回归结果显示,在限购政策实际实施前,交互项的系数不显著,说明样本满足平行趋势假定;自限购政策实际实施的第二年起,交互项的系数显著为负,并不断变小,说明限购政策对一、二线城市政府供地行为的影响是持久且逐渐加大的。

(2)住房用地供应和人口变量统计口径重新设定。分别用包括保障性住房在内的全部住房用地面积和城市常住人口作为住房用地供应量和人口变量的测量,回归结果均显示,自变量的系数无显著变化,实证结果很稳健。

4.4 对估计结果的进一步讨论

上述研究发现有助于解释中国城市住房用地供给错配的形成逻辑。一方面,在地方财政高度依赖土地出让收入的财政体制下,企业化的地方政府根据本地市场是否具备高房价的支撑基础灵活选择不同的商住用地供应策略实现其土地财政目标。在地方官员短视行为的共同作用下,这必然引起两类城市截然相反的住房用地供给错配结果:在一、二线城市,“饥饿式”供地策略导致土地供应不足;在三、四线城市,“多供、低价”供地策略引起土地供应过剩。面对四万亿财政支出政策实施后财政赤字压力的显著增加[21],2010—2013年三、四线城市政府通过出让更多的商住用地获得平衡预算赤字所需的收入,构成这些地区住房用地供应过量的最为根本的财政动因。另一方面,中央地区偏向的土地配额管理政策对不同层级城市的土地供应形成松紧不一的约束,通过地方差异化供地策略的实施,也在一定程度上带来了城市住房用地资源空间错配的意外之果。与此同时,中央要求地方增加供地规模的调控政策也在地方的策略性应对下遭遇以一、二线城市消极响应与三、四线城市过度执行为特征的地方机会主义执行,从而带来土地供应错配风险加大的不利政策实施后果。

表3 门限效应检验结果Tab.3 The results of threshold effect test

表4 面板门槛模型估计结果Tab.4 The estimation results of panel threshold model

5 结论与启示

本文从地方动机、中央规制与市场力量相互动的政治经济学角度,研究了土地供给管制中的地方行为与中央政策对城市住房用地资源配置的影响。研究发现:(1)中国城市商住用地出让面积受到地方财政赤字压力的显著影响。当城市具备高房价支撑基础时,地方采取 “饥饿式”供地策略实现其土地财政目标,反之,则采取“低价、多供”的供地策略。(2)在地方差异化供地策略的实施下,偏向中西部和中小城市的用地指标正向影响城市商住用地出让规模,未考虑城市异质性的土地供应调控政策在地方遭遇机会主义执行。分析表明,土地资源错配根源于土地财政激励下地方政府基于市场条件的差异化供地策略的运用,也与中央地区偏向的土地配额管理和“一刀切”的土地供应调控密切相关。

本文研究发现对改革城市土地供给管制政策,减少政府干预对资源配置的不利后果具有重要政策启示。首先,为解决地方政府的逐利行为所造成的住房用地资源配置扭曲,长期而言,需改革政府垄断的土地供应模式,建立居住用地多主体供应的市场机制,同时推进以房地产税为核心的城乡统一土地房产税制改革,实现政府行为模式从土地经营者向公共管理者的转变;短期而言,应通过在政绩考核中加强市场监管、资源利用、民生保障等方面履职情况的考评与问责来约束地方政府的居住用地供给行为。其次,住宅用地管理与调控要加强土地供应调控目标的分类管理,明确各类调控目标执行情况的量化评价标准,并对一、二线城市政府“饥饿式”供地和三、四线城市政府过量供应土地的行为倾向给予重点关注。第三,为防止并化解经济、人口与居住资源错配问题,有必要适当调整偏向中西部和中小城市的用地配额管理政策,在用地指标上对人口流入较多的城市予以倾斜支持,实现土地供给与需求相匹配。